Афанасий Никитин

Краткая биография

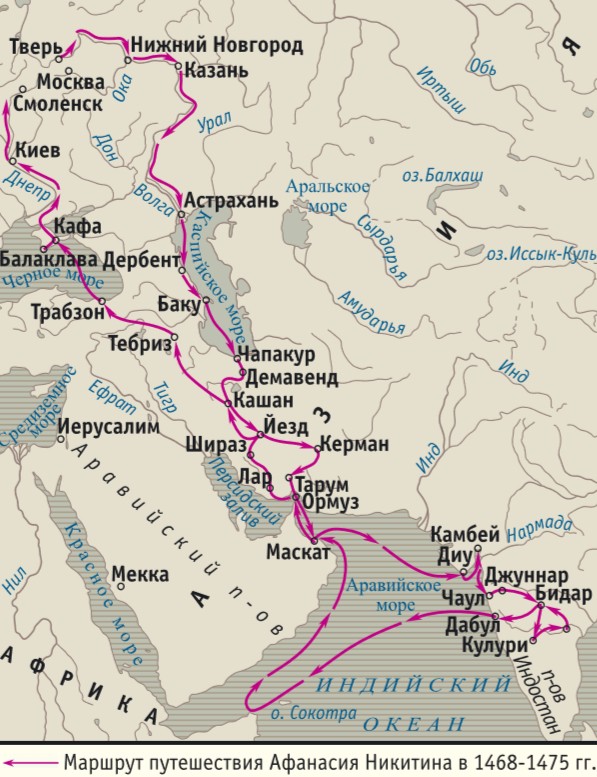

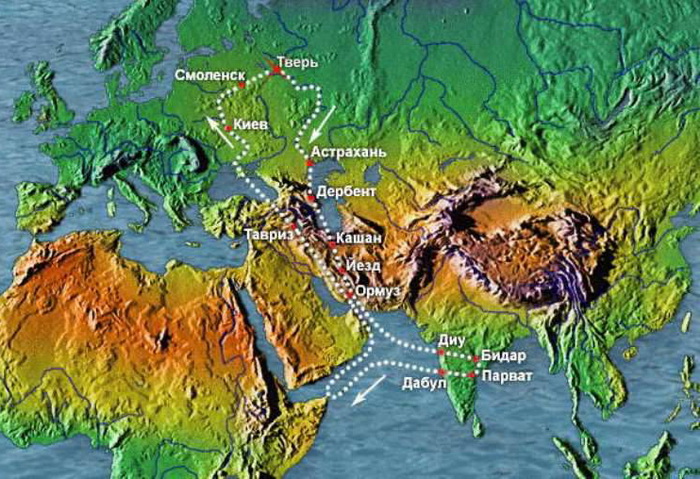

Российский купец и путешественник Афанасий Никитин в XV в. жил в Твери. О нем известно только то, что он сам рассказал в своих знаменитых дневниках, которые вел во время путешествия в Азию: «Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море – Дербентское, дарья ( перс . – море) Хвалисская, второе море – Индийское, дарья Гундустанская, третье море – Черное, дарья Стамбульская». Сейчас эти моря называются соответственно Каспийское, Аравийское и Черное.

Читая рассказ Афанасия, становится понятно, что он был тверским купцом среднего достатка, торговал, видимо, в основном в приволжских городах и на Кавказе. А в Индию попал волею случая, «от многия беды» после того, как его корабль разграбили татары.

Путешествовал Никитин с 1468 по 1475 г. Его путевой дневник носит неофициальный характер, он написан живым языком человека, попавшего на чужбину, и сильно отличается от церковной и светской литературы того времени. В нем без труда угадываются черты характера автора. Афанасий Никитин был бесстрашным, искренним и непосредственным человеком, глубоко верил в Бога, тосковал по родине и молился о том, чтобы живым и невредимым вернуться на Русь. Умер он в 1475 г., на обратном пути, недалеко от Смоленска.

«Хождение за три моря»

В 1468 г. Афанасий Никитин отправился из Твери вниз по Волге с караваном торговых судов. Его путь лежал в Ширванское княжество в Закавказье. Чтобы безопасно пройти по Волге, Афанасий рассчитывал присоединиться к судам московского посла в Ширване Василия Панина, но разминулся с ним. В устье Волги на русских купцов напали татары: одних убили, других взяли в плен, а корабли разграбили. Добравшись до Дербента, Афанасий просил Панина и бил челом ширваншаху о заступничестве за пленных, чтобы купцам вернули товары, в крайнем случае помогли деньгами на обратную дорогу.

Через некоторое время людей отпустили, но в другой помощи отказали. Разбойники считали: «то, что пришло с моря, – собственность владельца побережья». Теперь возвращение на Русь означало для Никитина долговую яму, и он принял решение следовать дальше на восток: «И разошлись мы, заплакав, кто куда: у кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь, а кто был должен, тот пошел куда глаза глядят. А иные остались в Шемахе, иные же пошли в Баку работать». Проведя в Иране более двух лет, Никитин двинулся дальше на юг, ему стало известно, что в Индии ценятся породистые жеребцы и там же можно дешево купить дорогие на Руси товары.

«Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и от Бориса Захарьича. Поплыл я вниз Волгою». Из книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря»

Переезжая из одного города в другой, Афанасий, наконец, добирался до Ормуза: «А Ормуз – на острове, и море наступает на него всякий день по два раза… велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет». Во время путешествия Афанасий ведет дневник – записывает впечатления о природе, городах и жителях тех мест, в которых бывает.

Вскоре на таве (индийском судне без верхней палубы) Никитин направляется «за море Индийское», в Индии он планирует продать жеребца, но неожиданно хан-мусульманин отбирает его и обещает вернуть жеребца и дать Афанасию в придачу тысячу золотых, если он перейдет в мусульманскую веру. Афанасий в отчаянии, но на его счастье нашелся добрый человек, который заступился за православного христианина, и Никитину жеребца возвратили.

Афанасий – купец, во всех городах, где он бывает, он внимательно изучает рынки и приходит к выводу, что «для нашей земли нет ничего: все товар белый для бесерменской земли, перец, да краска… на торгу продают коней, камку (ткань), шелк и всякий иной товар да рабов черных, а другого товара тут нет. Товар все гундустанский, а съестного только овощи, а для Русской земли товара тут нет».

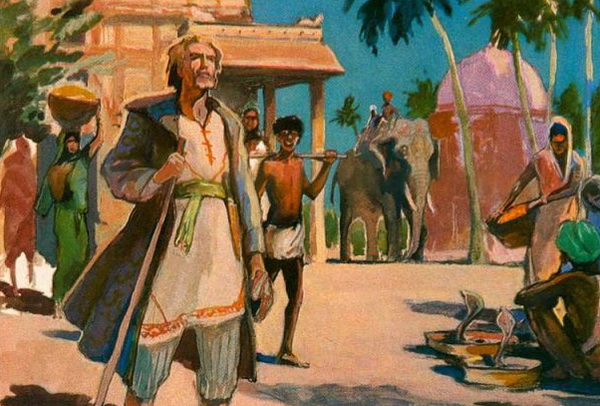

Никитин путешествует по индийским городам. Его поражает это страна, обычаи ее жителей, и он живо рассказывает о них в своих записках: «простые люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. Из простого народа мужчины и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много – дивятся белому человеку…

В Индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да буйволы – на них ездят и товар и иное возят, все делают». От наблюдательного русского путешественника не ускользают детали жизни индийцев: и сельское хозяйство, и состояние армии, и способ ведения войны: «А индийский великий князь могуществен и рати у него много. Крепость его на горе, и стольный город его Виджаянагар очень велик. Три рва у города, да река через него течет. По одну сторону города густые джунгли, а с другой стороны долина подходит – удивительное место, для всего пригодное. Та сторона непроходима – путь через город идет; ни с какой стороны город не взять: гора там огромная да чащоба злая, колючая».

Афанасий постоянно ощущает себя иностранцем на чужбине, убежденный православный христианин, он общается с представителями разных вероисповеданий: мусульманами и индуистами, но остается верен своей религии, старается определить по звездам время православных праздников и постов. На «пятую Пасху» Афанасий решает, что пора возвращаться на Русь. В записках он пишет: «Первую Пасху праздновал я в Каине, а другую Пасху в Чапакуре в Мазандаранской земле, третью Пасху – в Ормузе, четвертую Пасху в Индии, среди бесермен, в Бидаре, и тут много печалился по вере христианской». Он тоскует по родине, и, проведя столько лет на чужбине, познакомившись с разными народами и государствами, приходит к выводу:

«А Русь … на этом свете нет страны, подобной ей. Но почему князья земли Русской не живут друг с другом как братья! Да устроится Русская земля, а то мало в ней справедливости!»

В январе 1473 г. Никитин отплыл из Дабула на судне, которое после почти трехмесячного плавания, делая остановки в Эфиопии и на Аравийском полуострове, прибыло в Ормуз. Торгуя пряностями, Никитин прошел через Иранское нагорье к Тебризу, пересек Армянское нагорье и осенью 1474 г. достиг Трабзона. В Феодосии Афанасий зимовал, возможно, в это время он редактировал свои путевые записи, а весной двинулся на север. К несчастью, не доехав до Смоленска, Афанасий заболел и умер. Его дневник «Хождение за три моря» привезли в Москву купцы.

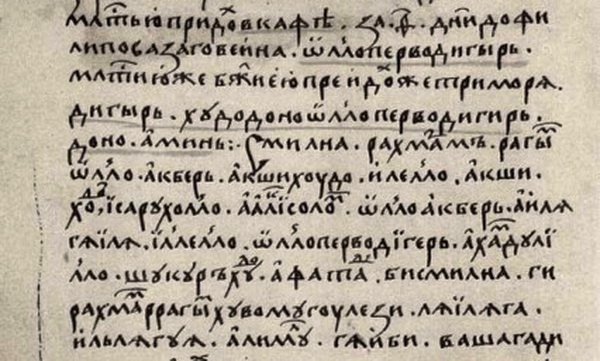

В XVI–XVII вв. эти путевые записки русского путешественника неоднократно переписывали, всего известно шесть списков. Один из них в начале XIX в. обнаружил Н. М. Карамзин и высоко оценил его. Афанасий Никитин стал первым европейцем, просто и правдиво описавшим средневековую Индию. Его «Хождение за три моря» содержит ценные географические, исторические и этнографические сведения о природе, хозяйстве, населении и обычаях Индии и других азиатских стран. Это – один из ярких образцов жанра путевых очерков и, бесспорно, один из наиболее замечательных памятников русской литературы XV века.

Источник

Что открыл Афанасий Никитин?

Содержание статьи

Афанасий Никитин – известная личность в русской истории. Он побывал в Индии за четверть века до ее посещения знаменитым Васко да Гама, оставил после себя великолепный исторический документ, описывающий быт, культуру, политику, религии и географию заморских стран. Но о нем самом очень мало сведений, и они довольно любопытны.

Ранние годы

Известно, что Афанасий родился в крестьянской семье в Твери где-то в начале 15 века. Точная дата рождения неизвестна. С юных лет он участвовал в купеческих морских «походах», посетил Византию, Крым и Литву, причем по какой-то причине товары он вез на одном корабле, а сам путешествовал на другом, взяв с собой целый сундук книг.

Удивительным является то, что упоминается в летописях этот предприимчивый крестьянский сын не иначе как «Афанасий, Никитин сын» – то есть это не фамилия путешественника, а его отчество, которое дозволялось носить только знатным людям в русских княжествах. Это и некоторые другие факты дают возможность предположить, что наш герой был не столько купцом, сколько полномочным послом великого Тверского князя.

Это было сложное время для Руси, раздробленной на три княжества – Тверское, Московское и Рязанское, и три республики – Псков, Вятка и Новгород. В 1462 году трон московского княжества занял Иван III Васильевич, который, как и его потомок, более известный в истории, получил прозвище Грозный. Он буквально утопил соседей в крови, огнем и мечом пытаясь объединить республики и княжества под своей дланью.

Начало путешествия

О дате начала скитаний Афанасия существуют противоречивые сведения. Из разных источников ясно, что все началось в 1458году или же в 1466-м. Возможно, путешествий было два – первое, датированное 1458-м годом, было «хождением» в Астрахань и Казань, а уже в 1466 году Никитин отправился в Ширванскую землю (ныне Азербайджан). Причем известно, что у него на руках были верительные грамоты от самого Тверского князя Михаила Борисовича и от архиепископа Геннадия. Что уже удивительно для обычного купца, тем более с биографией «крестьянского сына». Очевидно, что у путешественника была дополнительная дипломатическая миссия.

Поначалу купец двигался по Волге, маршрут пролегал мимо владений Московского князя, но между двумя государствами пока не началась война, и Афанасия пропустили с миром. Причем Никитин уже начал свои записки и в них указано, что он хотел присоединиться к Василию, послу князя Московского в Ширване, но тот уплыл сам, не дождавшись Никитина.

В Нижнем Новгороде купец задержался почти на две недели, дожидаясь ширванского посла, отправляющегося на родину с царским подарком от Московского князя – целой стаей ловчих кречетов. Некоторые историки утверждают, что это иносказание – под понятием «кречеты» могли скрываться ратники, отправленные Московией в помощь ордынским государствам, согласно договору. Корабли посла ушли далеко вперед.

Путь Никитина пролегал через Волгу и Каспий, он вез пушнину и другие товары, но под Астраханью корабли сели на мель, а лихие люди хана Касима перехватили купеческий караван и почти полностью его разграбили, забрав и судно с товарами. В караване осталось лишь два корабля, а вернуться купцы уже не могли – многие из них брали товары «под реализацию» и по возвращению их не ожидало ничего хорошего.

В Каспийском море на крохотную экспедицию налетел шторм, и купцы лишились еще одного корабля у дагестанской заставы Тарки. Местные воины, кайтаки, увели в полон почти всех оставшихся купцов и их челядь. Афанасий Никитин решил двигаться в Дербент, где можно было найти удачные торговые варианты и попробовать вызволить пленников. Там он нашел Василия и ширванского посла и убедил их спасти плененных купцов.

Шах Ширвана получил свои дары, но несмотря на все просьбы купцов, не оплатил им дорогу домой. И они разбрелись кто куда в поисках возможностей вернуться на родину. Некоторые остались в Шемахе, другие побрели пешком домой, а некоторые отправились в Баку за тем, чтобы найти там работу. С ними пошел и Афанасий, но долго он там не задержался.

Персия и Индия

Никитин продолжает свои записи и в Персии, о которой у него записано мало впечатлений. Из города Рея он пошел к Кашану, пробыл там месяц и отправился в Найин, потом в Йезд, а затем объявился в крупном портовом городе Лара, населенном мореплавателями и купцами, стоявшем на берегу «Индийского (Аравийского) моря». Здесь на последние деньги он приобрел породистого жеребца и решил плыть в Индию, чтобы выгодно его продать. Путешествие из Лара в Чаул, порт на западе Индии обошлось Афанасию в сто рублей и длилось шесть недель.

И вот Индия, в которой он провел почти 4 года, занимает в записках знаменитого путешественника огромную часть. Он был буквально очарован разнообразием и экзотичностью культур, людей, традиций и товаров. На своем коне он около месяца добирался до Джунира, а затем еще несколько недель ехал в Бидар, подробно описывая все, что встречал по дороге. Кроме того, в его дневнике множество размышлений о боге, религии, записи молитв и обрядов. Никитин был первым «белокожим» человеком, описавшим удивительного зверя – обезьяну.

Афанасий огорчался, что «на Русскую землю здесь нет товара», рассказывая о продаваемых слонах, рабах и тканях. Описывал разительный контраст между роскошью, в которой живут индийские «бояре» и жуткой нищетой обычного люда. Он исследовал храмы индийских богов, подробно описав традиции и устои местной религии. В это время в дневнике путешественника появился и географический путеводитель, с указанием расстояний между городами, перечнем товаров и политическим устройством каждого города.

Дорога домой

В 1472 году Афанасий решил, что вдосталь насмотрелся на заморские диковинки и пора отправляться домой. Последние месяцы он провел в Кулуре, городе, известном своими алмазными копями и мастерами ювелирного дела. Через Голконду, а затем и Гульбаргу вышел к морю в Дабуле, где заплатил два золотых владельцу парусника, отправляющегося в Ормуз, крупный порт на берегу Персидского залива.

Спустя месяц Никитин вышел на сушу в Эфиопии, где он провел около месяца, дополняя свои заметки путеводителем по местным селениям и торговым тропам, а затем отправился к Черному морю через Шираз, Испагань и вышел к Тавризу, где стал дорогим гостем Узун-Хасана, могущественного властителя Туркменской державы, хозяина Ирана, Армении, Месопотамии и частью Азербайджана. Каким образом простой купец смог добиться привилегии быть дорогим гостем, история умалчивает. И снова исследователи полагают, что Афанасий был не так прост, как утверждают государственные летописи. Скорее всего он сохранил свои «полномочные» бумаги.

На Русь путешественник отправился через Черное море, решив отплыть из Трапезунда, но здесь его ограбили турки, забрав все пожитки и бумаги Афанасия, видимо, принимая его за шпиона или посла. Но ему удалось сесть на корабль, плывущий в Кафу, колонию генуэзских купцов. На берег он высадился в ноябре 1472 года и отправился в Смоленск, как обычно задерживаясь в каждом селении и описывая быт и традиции.

Книга и смерть

Рукописный и объемный труд Никитина «Хождение за три моря» – один из самых достоверных документов той эпохи, ценный географический, исторический, литературный и политический вклад. Неизвестно, каким образом путешественник умудрился сохранить свои рукописи, любопытна обширная карта его скитаний, как и довольно необычен интерес к его дневнику влиятельных людей того времени.

Афанасий умер в 1474 году под Смоленском, входившим тогда в состав Литовского княжества, совершенно загадочным образом. Мало того, его дневник тут же оказался в руках дьяка Мамырева, который быстро переправил его Московскому князю. Некоторые историки полагают, что купца попросту выследили в дороге домой соглядатаи Иван III, чтобы забрать у Никитина рукописи, по каким-то причинам важные для князя. Сведения, которые содержала рукопись, вполне годились на роль исчерпывающих «разведданных» о странах Востока, особенно Индии.

Так что же открыл русский путешественник Никитин? Все просто – в его книге впервые для европейского человека были приведены сведения о Восточных государствах, об их политическом и культурном укладе, о животных и людях, населяющих заморские страны. Его книга дала толчок развитию торговли, свежим географическим исследованием, открыла новые пути для исследователей и путешественников.

Источник