Л Ё Н

Л.А.АКСЕНОВА

Лен не смогли заменить ни теплая шерсть, ни естественный или искусственный шелк. Лен (у древних римлян он назывался linium) обладает уникальными свойствами. Он дарит людям масло, тончайший батист, брюссельские и вологодские кружева, простынное полотно, скатерти, белье и одежду, отличающиеся прекрасными санитарно-гигиеническими качествами, долговечностью, прочностью и устойчивостью против гниения. Под льняными парусами ходили суда по морям и океанам, принося новые открытия. Льняные холсты сберегли для нас творения великих мастеров кисти.

Льняная пряжа на разрыв почти в 2 раза крепче хлопчатобумажной и в 3 раза крепче шерстяной. Она гигроскопична — не только впитывает влагу, но и «отводит жару», обеспечивая отличное самочувствие, особенно в жарком и влажном климате. Вода испаряется с нее почти с той же скоростью, что с поверхности водоема, в результате чего льняная ткань всегда свежая и прохладная. Лен не вызывает аллергии и задерживает развитие бактерий. Кремнезем, содержащийся в льне, предохраняет его от гниения. Недаром египетские жрецы носили одежды из льна, который был символом чистоты, света и верности, а мумии египетских фараонов, забинтованные в тончайшие льняные ткани удивительной прочности, сохранились до наших дней. Гибель урожая льна в древнем Египте приравнивали к одной из «семи египетских казней». Когда не было еще бумаги, многие книги писались на тканях. Так, одна из известных книг — «Льняная книга» древних этрусков была написана на льняной ткани еще в VII в. до н. э.

Лен — одна из древнейших сельскохозяйственных культур. При археологических раскопках свайных построек неолита в Швейцарии были найдены обугленные остатки еды, приготовленной из семян льна, обрывки ниток, веревок, сетей и тканей из льняного волокна. Таким образом, человек неолита уже возделывал лен. Следы культуры льна обнаружены в археологических находках бронзового века в Испании, но большинство находок, говорящих о возделывании льна в доисторические времена, относятся к железному веку. Судя по ним, многолетний узколистный лен культивировался тогда уже по всей Европе, вплоть до Скандинавского полуострова. В Германии в напластованиях, сохранивших следы поселений человека железного века, найдены остатки хлеба, приготовленного из смеси зерен пшеницы, проса и льна. Множество археологических находок, равно как и литературно-исторические и лингвистические данные, причисляют к древнейшим очагам культуры льна, кроме Швейцарии и Германии, также Индию, Китай, Египет, Месопотамию, Бухару, Афганистан, Хорезм, Туркмению, Малую Азию, Закавказье, Абиссинию, Алжир, Тунис и Испанию.

В Индии и Китае лен как прядильное, и тем более как масличное растение, был введен в культуру раньше хлопчатника — более 5 тыс. лет назад. Имеются данные, что за 3—4 тыс. лет до н. э. лен выращивали на волокно в Месопотамии, Ассирии и Египте, где выделывали тончайшие льняные ткани. Историк древности Геродот упоминает о льняной ткани, принесенной в дар Афине Родосской, где каждая нить состояла из 360 тончайших нитей. Культура льна процветала в Колхиде, которая платила льном дань туркам. Есть версия, что поход аргонавтов из Эллады в Колхиду за «золотым руном» был по сути походом за секретом получения тончайшей пряжи из льна, продававшейся буквально на вес золота и не уступавшей египетской. Увы! Секрет этот не дошел до наших дней.

Некоторые исследователи считают родиной льна западную Персию, откуда он попал и в другие страны, причисленные к древнейшим очагам культуры льна, Индию, Китай и районы Средней Азии, а также на запад и юго-запад, прежде всего в Вавилон и Египет.

Есть основания считать, что и древний Рим, и древняя Греция позаимствовали культуру льна из Египта. Упоминания о льне начинают фигурировать в древнегреческой и древнеримской литературе с VI в. до н. э. Слова лион (греческое) и линиум (латинское), от которых, очевидно, и происходит русское лен, встречаются в произведениях Гомера, Геродота, Теофраста, Плиния и других писателей древнего мира.

От римлян лен позаимствовали галлы и кельты — основоположники льноводства в Западной Европе, а от греков — славяне, положившие начало разведению льна в Восточной Европе. В древнейших очагах культуры льна на территории Средней Азии (в Афганистане и горных районах Бухары, Хорезма и Туркмении) использование льна вплоть до начала ХХ в. оставалось на примитивном уровне.

В Австралии льноводство распространилось, когда стали разводить разные виды растения раздельно в зависимости от целей и способов их использования — на волокно или на масло.

В России лен культивировался издревле. Льноводством занимались все славянские племена, населявшие восточную часть Европейской равнины до образования Киевской Руси. В X—XI вв. лен возделывали на волокно и на масло в значительных количествах, и он считался важнейшим растением, ведь он доставлял одежду и масло, был предметом ремесла и торговли. Крестьяне платили им оброк и подати, вносили его в царскую казну. Товарное льноводство на Руси возникло в XIII в., и с образованием Русского государства центр льноводства сместился в Псков, Новгород, а затем и в Суздальские земли. Торговля льном занимала видное место как внутри страны, так и в связях Руси с Западом. Русские князья собирали льном подати. Ярослав и Михаил Тверские облагали новгородцев за торговлю льном пошлиной «с короба». Великий Новгород, состоявший в Ганзейском союзе, был в то время центром русской внешней торговли, и в частности торговли льном.

С потерей для России выхода к Балтике и с открытием Северного торгового пути через Белое море Новгород утратил свое былое значение, и торговым центром русского льноводства стал Архангельск.

Тем временем в Западной Европе — в Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Германии и Франции — техника выработки тканей из льняного волокна достигла несравненно более высокого уровня, чем в России. Русские льняные ткани не выдерживали в ту пору конкуренции широко славящихся повсюду голландских, фламандских и саксонских полотен, хотя последние и вырабатывались в основном из русского льна, которому не было равного по качеству и дешевизне.

Механизация обработки льна давалась очень тяжело. Многие страны развивали, а затем сворачивали производство льна. Наполеон I объявил конкурс с премией в миллион франков тому, кто разработает процесс получения тонкой пряжи механическим способом и тем самым избавит Францию от ввоза текстильного сырья. Крупный ученый химик Гей-Люссак и механик Ф. Жирар решили эту задачу, совершив переворот в производстве льняных тканей. Однако этот способ был изобретен уже после падения Наполеона. Так как это изобретение было связано с наполеоновскими замыслами, на родине его авторов оно не сразу получило признание. Жирар был вынужден искать применение ему за границей. По предложению Александра I он основал в России, в Привислинском крае первую в России и в мире механическую полотняную фабрику, из которой впоследствии выросла знаменитая Жирардовская мануфактура.

Машинное прядение утроило производительность труда по сравнению с самопрялкой. Необычайно вырос спрос на лен, прежде всего русский, в Великобритании. Уже в 1837 г. импорт льна из России в Великобританию превышал 1,7 млн пудов и доля России в общем ввозе льна в эту страну достигала 70%. Еще через 10 лет лен стал основной статьей русского экспорта, а Россия — главным поставщиком его не только в Великобританию, но и во все другие западноевропейские страны с развитой льноперерабатывающей промышленностью. Во внутреннем потреблении лен в России занимал тогда первое место после хлеба.

Еще большего размаха достигло льноводство с развитием капитализма в России. Лен выращивали на обширной территории страны, и в больших количествах вывозили за границу не только волокно, веревку, канаты, но также семена и масло, получая свыше 30% всей экспортной выручки.

Несколько раз появление новых, проще обработанных волокон (хлопчатобумажных, вискозных и синтетических), казалось, ставило льнопроизводство на грань катастрофы. Но производство льняных тканей сохранилось, причем сочетание льна с новыми волокнами позволило обеспечить высокие потребительские свойства тканей.

Разнообразие природных факторов в пределах обширного ареала культуры создало резко отличающиеся друг от друга типы льнов: от высокорослых одностебельных долгунцов севера, нередко достигающих 125 см в высоту, до карликовых кустистых форм льнов горной Абиссинии, едва поднимающихся в высоту до 25—30 см; от предельно скороспелых (крайний север и высокогорные районы) до чрезвычайно поздних форм льна, выращиваемых на поливных землях Азии. Различия между ними в продолжительности вегетационного периода столь велики, что одни только зацветают, когда другие уже созревают.

Наряду с естественной дифференциацией, в зависимости от природно-климатических условий шел также процесс искусственной специализации культуры льна, обусловленный требованиями, которые предъявлял к этому растению человек. В результате получились разные виды льна — прядильные и масличные. Первые носят общее название долгунцов, а вторые — кудряшей. Как переходные между этими двумя основными типами — промежуточные формы льнов, так называемые межеумки. Всего известно около 300 видов льна, в СНГ — свыше 40.

Лен-долгунец (прядильный) возделывается на полях как яровая культура, иногда встречается (как примесь) и в других посевах, а также по краям дорог, возле жилья. Растет преимущественно на супесчаных и суглинистых почвах, в условиях влажного и теплого климата. Признано, что Россия — родина льна-долгунца.

Это одна из наиболее трудоемких культур. Стебли для выделения волокна подвергают первичной обработке — вымачиванию или запариванию, мятию и трепанию. Из льняного волокна (в стеблях его 20—28%) делают ткани, из костры (измельченные стебли) — звуко- и термоизоляционные плиты, которыми отделывают салоны автобусов и самолетов.

Посевы льна-долгунца в мире незначительны и из года в год сокращаются, но сбор остается примерно на одном уровне — почти 600 тыс. т в год — благодаря повышению урожайности. Традиционно его выращивает определенный круг стран (не более 20), расположенных в основном в средней полосе Европы — от Урала до Атлантики. В эту зону входят страны бывшего СССР, на который приходилось свыше 70% мирового производства льна (Белоруссия, Нечерноземная полоса России, Прибалтика), Восточной Европы (16%), а также Франция, Бельгия, Нидерланды (в сумме около 10%); Египет, Турция, Китай, Аргентина и Чили (в совокупности примерно 4% мирового урожая льна). Экспортируют лен преимущественно западноевропейские страны.

Лен-кудряш (масличный), или «рогач» — более теплолюбивое и менее требовательное к влаге, чем лен-долгунец, растение. Семена масличного льна содержат до 52% масла, которое употребляют в пищу. Применяют его (как и семена) в медицине. Масло это относится к категории высыхающих масел, которые твердеют на воздухе, поэтому оно (как и масло льна-долгунца) особенно ценно для производства олифы, лаков, красок и эмалей. Между тем оно все чаще заменяется синтетическими маслами, поэтому его производство сокращается. Жмых — хороший корм для молочного скота. Льняной мякиной, получаемой при раздавливании коробочек, кормят свиней. Короткое волокно кудряша (10—15% в стеблях) пригодно для выработки мешковины, брезента и других непромокаемых тканей, клеенок, шпагата. Основные районы выращивания льна-кудряша в бывшем СССР — Казахстан, Западная Сибирь, Поволжье, степная зона Украины.

За последние 20 лет льноводство переживает не лучшие времена. Как и другие энерго- и трудоемкие отрасли земледелия, оно оказалось в тяжелом положении. Рентабельность возделывания льна-долгунца в сравнении с зерновыми резко упала; посевные площади под льном в мире сильно сократились — почти в 1,5 раза (с 5,4 до 3,5 млн га), особенно в странах бывшего СССР (в частности, в России, Белоруссии, Прибалтике) и Восточной Европы, в Аргентине, которая еще в 1980 г. лидировала в мировом производстве семян льна. Напротив, они очень значительно выросли в Китае и Индии, а также в США и Западной Европе. В то же время семян льна стали собирать за этот период несколько больше — почти 3 млн т в 1999 г. (против 2,3 млн т в 1980 г.). В настоящее время первое место по сбору семян льна занимает Канада, которая дает 35% этой продукции в мире, при этом занимая всего 16,4% мировых площадей под этой культурой.

Источник

Лен в большой цене: эксперты объясняют высокую маржинальность культуры и почему Канада недавно проиграла России раунд в льноводстве

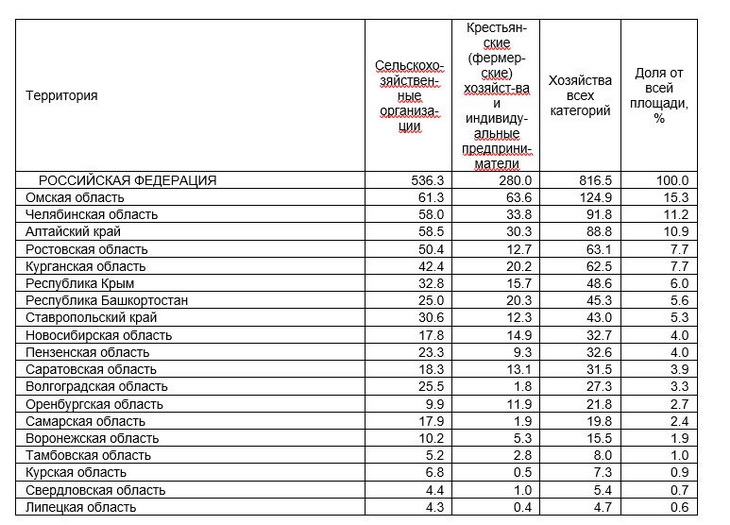

России в последние годы стала № 2 по экспорту семян льна с долей около 26% мирового экспорта, уступая только Канаде (32%) и опережая Казахстан (19%). Об особенностях этого интересного и динамично развивающегося рынка порталу AGRO XXI рассказали специалисты ФГБУ «Центра Агроаналитики» и проекта «Росленконопля»

Руководитель управления моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольф Булавин:

— В России разводятся преимущественно подвида обыкновенного льна: долгунец с маловетвистым соцветием и более высоким стеблем, главным образом для пряжи, и кудряш — более приземистый и с весьма ветвистым соцветием — главным образом для семян.

Из семян масличного льна-кудряша получают льняное масло. Льняные семена используют и как лекарство. Льняное масло имеет важное техническое значение: из него приготавливают быстросохнущие лаки, олифы, жидкие сиккативы. Оно широко применяется для производства натурального линолеума и масляных красок, используемых в живописи. Льняное масло употребляют в пищу (содержание ненасыщенных жирных кислот в нем в два раза больше, чем содержит рыбий жир) и применяют в медицине внутренне (его употребление снижает риск инсульта на 37 %) и в виде мазей и втираний. В народной медицине его используют как средство от глистов, изжоги, лечения язв и пр.

Посевные площади масличного льна-кудряша в России начали бурно расти с середины нулевых годов. В последние пять лет средний темп роста площадей составил 10,4%. В 2019-м этот показатель достиг 816 тыс. га, увеличившись к уровню 2014 года на 64%. При этом в структуре посевов масличных культур лен-кудряш занимает менее 5%, а средняя урожайность практически не росла и составила менее 9,8 ц/га.

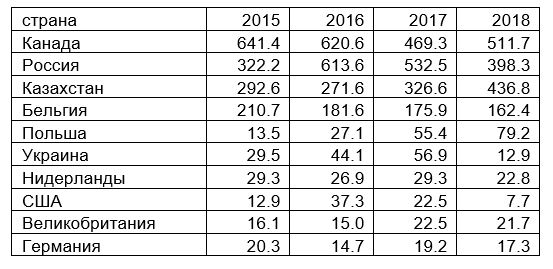

Крупнейшими регионом по посевным площадям (2019 год) являются: Омская область (15,3% всех площадей), Челябинская область (11,2%) и Алтайский край (10,9%). На Топ-10 регионов приходится почти 78% посевных площадей.

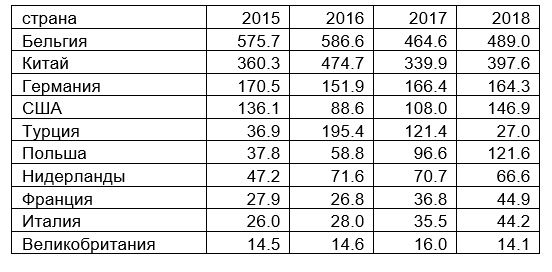

Рост посевных площадей напрямую связан с экспортным спросом. Экспорт в десять лет рос со средним темпом 22,3% в год. Россия в последние годы стала № 2 по экспорту семян льна с долей около 26% мирового экспорта, уступая только Канаде (32%) и опережая Казахстан (19%). Основные направления экспорта семян льна – Бельгия и Китай, на которые в 2019 году пришлось соответственно 37 и 36% экспорта из общего объема 547 тыс. т.

В последние годы к экспорту семян льна добавился экспорт льняного масла на фоне бурного роста производства льняного масла в России. В 2019 году производство нерафинированного льняного масла составило почти 29,8 тыс. т, а экспорт – 26,1 тыс. т. По сравнению с 2014 годом производство масла выросло в 13,4 раза, а экспорт – в 327 раз.

Рис. Посевные площади и урожайность льна кудряша (масличного) в России в 1996-2019 гг.

Таблица 1. Посевные площади льна кудряша в 2019 году по Топ-20 регионам России, тыс. га

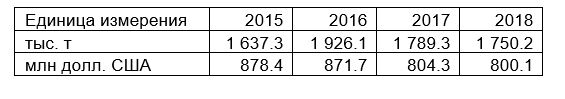

Таблица 2. Посевные площади, валовой сбор, экспорт льна кудряша, производство и экспорт нерафинированного льняного масла.

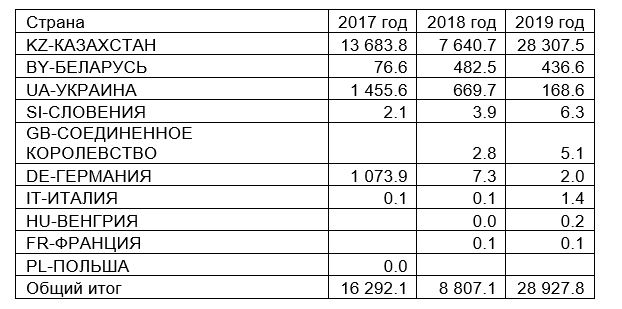

Таблица 3. Основные направления экспорта семян льна, тыс. т

Таблица 4. Импорта семян льна, тонн

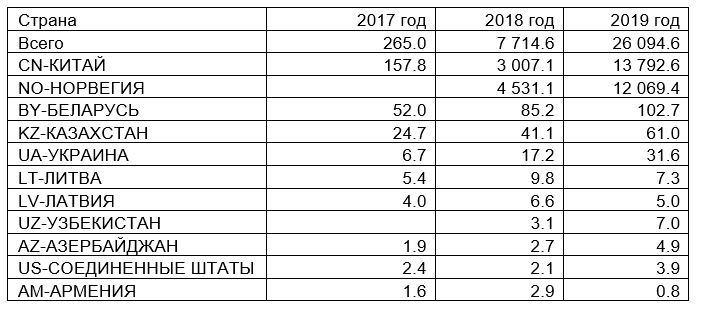

Таблица 5. Основные направления экспорта нерафинированного льняного масла, тонн

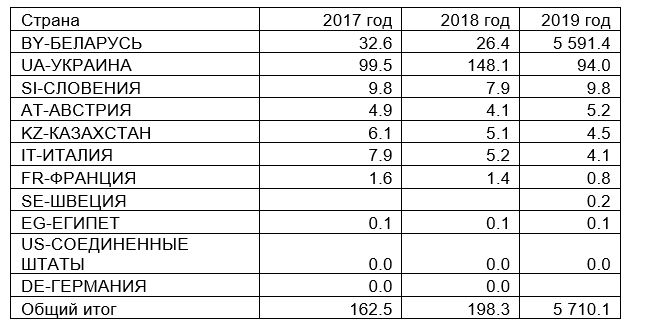

Таблица 6. Импорт нерафинированного льняного масла, тонн

Таблица 7. Мировой экспорт семян льна

Таблица 8. Основные экспортеры семян льна в 2015-18 гг., тыс. т

Таблица 9. Основные импортеры семян льна в 2015-18 гг., тыс. т

Льняные конкуренты и разработки энтузиастов российской школы селекции льна

Белопухов Сергей Леонидович, заслуженный изобретатель Российской Федерации, лауреат премии правительства в области науки и техники, почетный работник текстильной и легкой промышленности, руководитель проекта «Росленконопля», доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

— В последнее годы Россия стала вторым мировым лидером по экспорту семян льна. Расскажите, пожалуйста, в чем особенности этого рынка и этой продукции.

— Наша страна относительно недавно смогла вернуть себе лидирующие позиции на мировом рынке семян льна масличного. В первую очередь, благодаря тому, что основные игроки – канадские льноводы допустили непростительную ошибку – перешли на ГМО-сорта. А так как лен масличный преимущественно рассматривался как пищевой продукт, страны-экспортеры переориентировались на других производителей – Украину и Россию.

К слову, наши аграрии не упустили свой шанс. И, поскольку для производства льна на семена можно адаптировать технику для зерновых культур (сеялки, жатки, комбайны, оборудование для сушки, очистки и калибровки семян), в большинстве регионов, где районированы сорта льна масличного, хозяйствам удалось быстро нарастить площадь посева и сбор семян.

Однако сейчас на рынке льносемян вновь происходят изменения: Канада возобновила производство сортов льна без ГМО и аграрии Казахстана третий год подряд вытесняют нашу продукцию с мирового рынка. Наши соседи пользуются санкционными ограничениями, наложенными на нашу страну, более благоприятным по сравнению с Россией налогообложением и таможенными правилами, продают семя льна по более низким ценам. Как итог, значительное (150 – 200 тыс. га) сокращение посевных площадей льна масличного в 2018 и 2019 гг.

Нужно отметить, что руководство Казахстана уделяет значительное внимание развитию масличного льноводства. Идет поддержка фермеров, научных и селекционных учреждений, предприятий переработки. Перед АПК Казахстана поставлена задача глубокой переработки семян льна, причем не только на пищевые цели.

— Расскажите о льноводстве в Советском Союзе и в современной России: как менялась индустрия, почему и как обстоят дела на сегодня.

— Исторически сложилось, что на волокно лен выращивался преимущественно в Нечерноземье, Сибири и северных областях России. На маслосемена лен выращивался в южных регионах. Но и там межеумковые сорта льна использовались кустарями для производства тканей, а на фабриках – технических и крученых изделий.

Узкая специализация – селекция льна-долгунца на выход и качество волокна, а масличного – на урожайность семян и содержание в них масла, началось во второй половине ХХ века. Более того, в 80-е годы считалось не целесообразно перерабатывать солому льна масличного для нужд текстильной промышленности.

В Советском Союзе лен-долгунец выращивали на площади больше 1,5 млн га. Урожайность достигала 2-4 ц/га волокна. В последнее десятилетие посевные площади льна –долгунца находятся на уровне 45-50 тыс га. Урожайность по волокну составляет 9,2 – 9,8 цга. Волокно льна применяют для производства тканей различного назначения, нетканых материалов, крученых и сантехнических изделий.

Масличный лен занимал сопоставимые площади, поскольку его использовали для нужд лакокрасочной промышленности (производства масляных красок, олифы, лаков, линолеумов).

Последние годы совокупная площадь посева льна масличного составляет 500 тыс га. Урожайность современных сортов достигает почти 1 тонны семян /га, а содержание масла в семенах составляет 35-40%. Селекцией и семеноводство льна масличного ведут два научных учреждения ВНИИМК и его филиалы и ВНИИ льна (входит в ФНЦ ЛК).

Сейчас селекция льна масличного преимущественно ведется на получение высокоурожайных сортов с оптимальным соотношением линолевой и линоленовой кислот (омега-3 и омега-6). В настоящее время разработаны технологии переработки соломы высокорослых сортов льна масличного для производства короткого волокна на технические цели и целлюлозы. Также растет интерес ко льну масличному, как сырью для фармацевтической, парфюмерной, лакокрасочной и химической промышленности.

— Расскажите немного о себе и о Вашей компании. Почему лен Вы считаете перспективной и маржинальной культурой.

— РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – старейший вуз страны, больше ста лет занимающийся исследованиями льна-долгунца и льна масличного. Именно здесь, в 1912 году была создана первая льняная опытная станция. С тех пор и до настоящего времени проводятся исследования сортовой отзывчивости льна на применение агрохимикатов в длительном стационарном опыте в условиях севооборота и бессменном режиме. Фиксируются рост, развитие, урожайность, химический состав и качество семян и волокна разных сортов льна-долгунца и льна масличного.

— Преимущества возделывания льна – возможно ли безотходное производство?

На кафедре химии университета более 20 лет проводят научные исследования по глубокой переработке семян льна и отходов льноводства. Получено более 20 патентов на изобретение, в том числе, разработаны технологии получения из целлюлозосодержащих льноотходов биологически активных веществ. Многие компоненты из льна использованы в технологиях хлебопекарной и кондитерской промышленности. В ходе совместных исследований с сотрудниками других кафедр вуза, а также сотрудниками ФНЦ ЛК, ВНИИМК, СибНИИСХиТ показана возможность 100% переработки всех надземных частей растения в полезные продукты.

— Современная агротехника выращивания льна – как это выглядит, учтены ли севообороты с востребованными культурами.

В настоящее время для каждого сорта льна-долгунца и льна масличного разработаны интенсивные агротехнологии, точное соблюдение которых позволяет достичь максимальной урожайности (например, по волокну 20-23 ц/га; по семенам – 1,5 – 2,5 т/га) и качества продукции. Однако несоблюдение технологических приемов, низкая обеспеченность специализированной уборочнойтехникой и машинами и оборудованием для первичной и глубокой переработки тресты и волокна льна и маслосемян до сих пор остается проблемой, как наших сельхозпроизводителей, так и переработчиков.

— Основные проблемы льна (болезни и вредители) – много ли пестицидов надо или возможен органический лен.

Для каждого региона возделывания, его агроклиматических и хозяйственных условий характерен свой состав вредителей, возбудителей болезней и видовой состав сорняков. В связи с чем, современный агроном должен применять на каждом поле свой набор рекомендованных пестицидов, причем в соответствующих дозах и оптимальные сроки. Проблема пестицидов мало касается льна-долгунца, поскольку в наших исследованиях не отмечено значимое накопление остаточных количеств пестицидов и тяжелых металлов в волокне. Однако при выращивании льна на маслосемена необходимо быть очень внимательным с дозами и сроками применения препаратов, поскольку лен (семена и льняное масло) – диетический и лечебный продукт питания.

В нашей стране уже несколько хозяйств выращивают лен по органическому типу земледелия. И такое производство имеет большие перспективы, особенно в регионах Сибири и Дальнего востока, так как такой продукт имеет более высокие шансы на реализацию и, разумеется, маржу.

Например, в Томской области уже сегодня выращивают органический лен, который имеет спрос, как на внутреннем рынке, так и за рубежом (в Германии, Арабских Эмиратах). Но надо понимать, что «Органика» — это более высокий, агробиоценотический уровень ведения сельского хозяйства, чем интенсивное производство.

— Ведется ли селекция льна (по каким признакам) и какие научные разработки происходят на данный момент.

— Российская школа селекции льна сохранилась и соответствует высокому мировому уровню. Реестр сортов льна-долгунца и льна масличного, допущенных для выращивания в нашей стране пополняется почти ежегодно. Не исключение – и этот год. И одна из новинок – сорт Факел, даже посеяна на Масличной горе в Иерусалиме. Пока растет замечательно. Другое дело семеноводство и внедрение новинок в производство. Здесь требуются серьезные организационные мероприятия и усиление финансирования.

— Какие сорта льна Вы считаете самыми перспективными.

— Для каждого региона необходимо подбирать свои сорта – устойчивые, продуктивные и соответствующие базе переработки. Причем в Реестре селекционных достижений для каждого сорта указан регион, в котором его рекомендуется возделывать. Тем не менее, каждое хозяйство должно само проводить тестирование новинок непосредственно в своих условиях. Также нельзя забывать о сортообновлении и сортосмене, что, увы, последние годы проводят единичные льноводческие хозяйства.

— Какие страны мира Вы считаете главными конкурентами России по льну, есть ли интересные производственные кейсы.

— По льну-долгунцу ведущими производителями являются Франция, Бельгия, Голландия, Белоруссия. Китай, а в последние годы и США. По льну масличному мы конкурируем с Канадой, Украиной, Казахстаном. Вырваться вперед можно только обладая современной технической базой и наладив кооперацию. У нас же пока под кластером понимают объединение промышленников. А отношение к первоначальному звену – сельхозпроизводству, пока нельзя назвать партнерским. Успех возможен, если будет использован опыт РАЛО, душой и основателями которого были П. Третьяков (основатель Третьяковской галереи) и Рябушинский.

— Поддерживается ли в России льноводство, на Ваш взгляд, а также «льняная наука». Есть ли интерес со стороны производителей на научные заказы с финансовой поддержкой ученых?

— Государство оказывает серьезную поддержку производителям и переработчикам льна. Это связано, в первую очередь с тем, что с нынешнего года Узбекистан практически полностью прекратил поставлять на российский рынок хлопок-сырец. Научные школы в нашей стране сохранились, но им требуется более активная поддержка, особенно со стороны бизнеса. Без науки, в том числе вузовской страна обречена покупать чужие разработки, не предлагать свои, а следовать за зарубежными новинками. Кроме того, в условиях меняющегося климата и ситуации на мировом рынке нужно адаптировать технологии, оборудование, бизнес-модели.

К сожалению, в России науку поддерживает лишь государство, но очень ограниченно. А в перечисленных странах-конкурентах бизнес-сообщество принимает активное участие в инвестировании внедрения проектов и спонсировании разработок.

Редакция портала AGRO XXI благодарит спикеров за предоставленные важные и интересные материалы.

Источник

.jpg)

.jpg)