Битва за Берлин

Агония Третьего рейха. 75 лет назад, 16 апреля 1945 года, началась Берлинская наступательная операция. Завершающая наступательная операция советских войск, в ходе которой был взят Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Третьего рейха.

Основные вехи

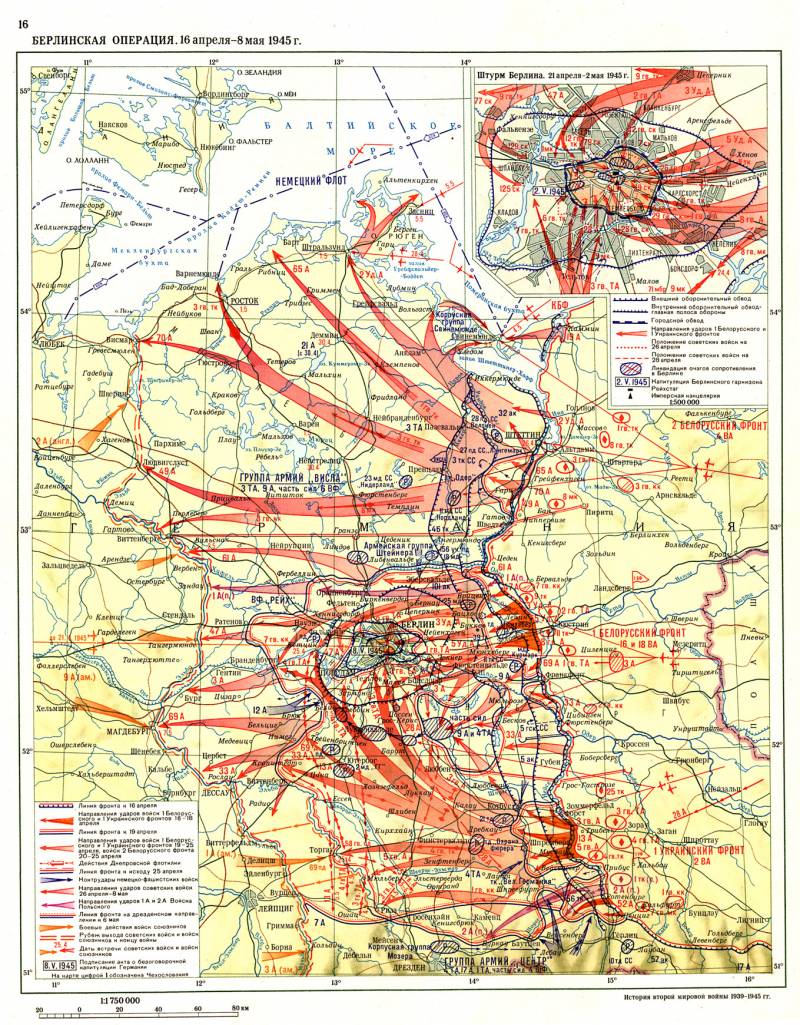

В ходе Берлинской операции Красная Армия поставила победную точку в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне на европейском театре. Операция продолжалась 23 дня – с 16 апреля до 8 мая 1945 года. В это время советские войска провели несколько операций: Штеттинско-Ростокскую, Зеловско-Берлинскую, Котбус-Потсдамскую, Штремберг-Торгаускую и Бранденбургско-Ратеновскаую фронтовые операции, штурм Берлина.

В операции приняли участие армии трёх советских фронтов: 1-го Белорусского под командованием Г. К. Жукова (центральный участок), 2-го Белорусского под командованием К. К. Рокоссовского (северный фланг) и 1-го Украинского под командованием И. С. Конева (южный фланг). Также наступление 1-го БФ поддерживала Днепровская военная флотилия, а приморский фланг 2-го БФ – Балтийский флот. Воздушную поддержку операции осуществляли 4-я, 16-я, 18-я и 2-я воздушные армии.

Битва за Берлин была одной из самых масштабных в войне: с обеих сторон в сражении участвовало более 3,5 млн. человек, свыше 52 тыс. орудий и минометов, свыше 7,7 тыс. танков и САУ, свыше 10 тыс. боевых самолетов. Боевые действия развернулись на 700-километровом участке фронта от Балтийского моря до Судет. Всего в сражении участвовало около 280 дивизий.

Берлинская операция делится на три этапа: 1) 16–21 апреля 1945 года – прорыв вражеской обороне на реках Одер и Нейсе; 2) 22–25 апреля 1945 года – развитие наступления, расчленение берлинской группировки вермахта на три части, создание районов окружения в Берлине и юго-восточнее германской столицы; 3) 26 апреля – начало мая 1945 года – уничтожение немецких войск в Западной Померании, штурм Берлина, ликвидация «котлов» и выход советских армий на широком фронте к Эльбе, где произошла встреча с союзниками.

Битва завершилась полной победой Красной Армии. Мощная берлинская группировка вермахта (около 1 млн. человек) была разгромлена, рассеяна и пленена. Советские войска полностью разгромили 93 дивизии и 11 бригад противника, около 400 тыс. человек было убито, около 450 тыс. человек взято в плен. Взятие Берлина привело к краху военно-политической верхушки Рейха. Одни руководители Германии покончили с собой, другие пытались бежать. Организованное сопротивление рухнуло. Остались только отдельные очаги, где дрались наиболее непримиримые. Поражение в Берлинской операции привело к краху Рейха. Война в Европе была завершена.

Стоит отметить, что быстрый разгром германских вооруженных сил на берлинском направлении и захват столицы Германии сорвал планы нацистской верхушки затянуть войну и дождаться раскола в рядах антигитлеровской коалиции. А такая возможность существовала. 12 апреля 1945 года умер американский президент Франклин Рузвельт, который был сторонником мягкой линии в отношениях с Москвой. Это событие вызвало восторг в Берлине. Основания для этого были. Вашингтон практически сразу взял курс на конфронтацию с советской империей. Лондон с самого начала был сторонником жесткой политики в отношении СССР. На Западе начинают подготовку к третьей мировой войне – против Советского Союза. Германская верхушка надеялась, что вскоре начнётся конфликт между бывшими союзниками. А после устранения Гитлера (мавр сделал свое дело, мавр может уходить) можно будет договориться с Лондоном и Вашингтоном о совместных действиях против русских.

Таким образом, быстрое взятие Берлина советскими войсками произвело большое впечатление на англо-американские правящие круги. Западники были снова удивлены боевой мощью русской армии. Им пришлось ещё некоторое время сдерживать себя, притворяться союзниками, партнерами СССР. Поэтому встреча союзников на Эльбе была мирной. Простые солдаты и офицеры, не зная о «большой игре», искренне радовались.

Особенности Берлинской операции

Берлинская операция была подготовлена, в отличие от многих других крупных операций Великой войны, всего за две недели. Другие стратегические операции, к примеру, Сталинградская и Висло-Одерская, готовились по 1–2 месяца. Во-многом это было связано с большой политикой. Советскому руководству необходимо было быстро взять Берлин, чтобы покончить с надеждами нацистов на Запад и получить козырь в игре с Лондоном и Вашингтоном.

Наступление вели сразу три советских фронта, наносившие шесть одновременных и концентрированных удара на широком фронте. Советское командование создало мощные ударные группировки, что позволяло быстро взломать оборону врага, расчленить, окружить и уничтожить берлинскую группировку. Одновременное наступление трёх советских фронтов позволяло связать противника на всём одерско-нейсенском рубеже, не дать немецким подкреплениям и резервам прийти на помощь столичному гарнизону.

Высокая концентрация бронетанковых соединений: 4 танковые армии, 10 танковых и механизированных корпусов, десятки бригад и отдельных полков. Подвижные соединения участвовали на всех этапах операции: прорывали оборону врага вместе пехотой, самостоятельно действовали в оперативной глубине, провели манёвр по окружению Берлина с севера и юга, штурмовали германскую столицу. Большую роль в операции также сыграло превосходство в воздухе и артиллерии.

Советские войска с успехом применили в Берлине богатый опыт уличных боев в Сталинграде, Будапеште и Кёнигсберге. Советские штурмовые группы быстро вклинивались в боевые порядки противника, шли вперёд к основным целям, не тратили время на полную зачистку районов и кварталов, гарнизоны которых можно было добить позднее, либо взять в плен. Это позволяло быстро сломить организованное сопротивление гитлеровцев.

Агония Рейха

К апрелю 1945 года Германская империя была в агонии. Военно-стратегическое положение было безнадежно. Война шла на немецкой территории. Рейх был зажат между двумя стратегическими фронтами. К началу апреля 1945 г. русские войска разгромили крупные группировки немецкой армии в Польше, Силезии, Венгрии, Словакии, Австрии, Восточной Пруссии и Восточной Померании. Шли бои за освобождение Чехии. В Латвии была блокирована немецкая группа армий «Курляндия», в Восточной Пруссии уничтожены основные силы группы армий «Север», пал Кёнигсберг. Разгромлена восточно-померанская группировка вермахта, её остатки добиты в районе Гдыни и Гданьска. Тяжелое поражение потерпела группа армий «Юг», советские воины освободили Братиславу, Вену и Брно. Советские армии вышли к центральным районам Германии, на центральном направлении были всего в 60 километрах от Берлина.

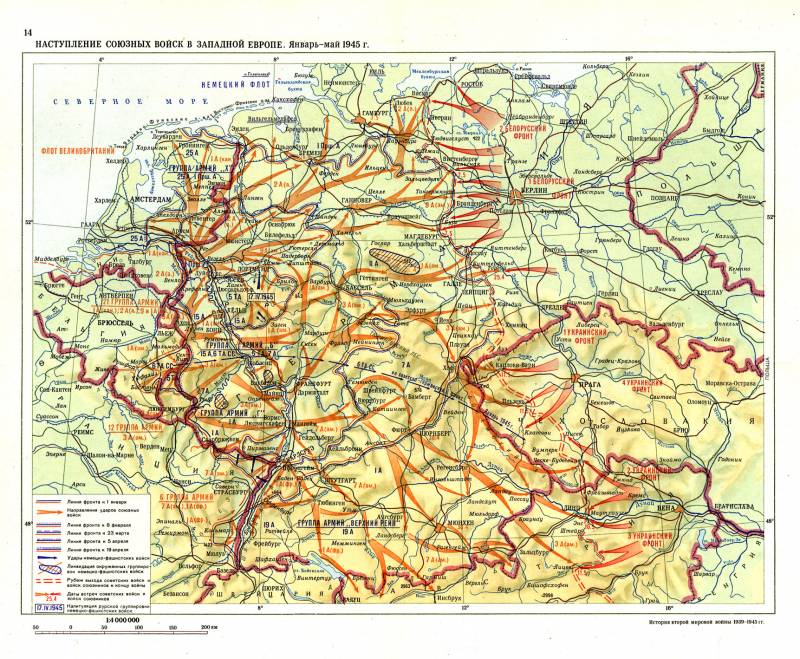

На Западном фронте ситуация также была в пользу антигитлеровской коалиции. На итальянском направлении французы были у Ниццы, а англо-американские войска севернее Флоренции. Немецкую группу армий «Ц» вытесняли из Северной Италии. Используя успехи русских и переброску 6-й танковой армии СС и других соединений и частей с Западного фронта на Восточный, союзники во второй половине марта 1945 года возобновили наступление. Союзные войска форсировали Рейн, окружили рурскую группировку вермахта (самая крупная группировка вермахта на Западном фронте). 17 апреля командующий группой армий «Б» Вальтер Модель приказал сложить оружие и 21-го покончил с собой. В плен попало свыше 300 тыс. немецких солдат и офицеров. Фактически немецкий Западный фронт рухнул, Германия утратила важнейший военно-промышленный район — Рур. Теперь союзники двигались на восток почти без сопротивления со стороны противника. Немцы оказывали сопротивление только в отдельных местах. Союзные армии двигались в направлении на Гамбург, Лейпциг и Прагу.

Прежняя медлительность союзников сменилась поспешностью. Англо-американское командование хотело использовать падение Западного германского фронта для броска на Берлин, чтобы быть там раньше русских. Также западники хотели занять как можно больше германской территории. Только выход русских к Берлину заставил союзников отказаться от идеи сами взять столицу Германии. Расстояние между англо-американскими силами и русскими сократилось до 150–200 км. Ближе всего к германской столице (около 100 км) союзники вышли в районе Магдебурга. Однако для организации удара на Берлин у британцев и американцев просто не хватило времени. Передовые отряды вышли к Эльбе и захватили небольшой плацдарм, но главные силы сильно отстали.

Экономика Германии умирала. В марте 1945 года выпуск военное продукции по сравнению с июлем 1944 года упал на 65%. Военная промышленность уже не могла в полной мере снабжать армию всем необходимым. К примеру, производство самолётов удовлетворяло только около половину потребностей, производство танков упало в два с лишним раза (в 1944 году ежемесячно выпускали 705 машин, в 1945 г. — 333), производство артиллерийского и стрелкового вооружения находилось на уровне 50% от среднемесячного выпуска в 1944 г.

Экономические и людские ресурсы Германии были исчерпаны. Были утрачены Восточная Пруссия и Восточная Померания, Силезия, Венгрия, Словакия и Австрия с их природными ресурсами, промышленностью, сельским хозяйством и населением. В армию призывали уже юношей 16–17 лет. Однако потери, которые германская армия понесла в ходе сражения зимы 1945 года, смогли восполнить только на 45–50%. Упало качество призывников.

Интересно, что несмотря на общую военно-политическую и экономическую катастрофу, германское руководство сохраняло контроль над населением до самого конца войны. Ни поражение в войне, ни крах экономики, ни страшные потери, ни ковровые бомбардировки, которые стирали с лица земли целые города и массово уничтожали мирное население, не вызвали восстаний, сопротивления. Это было связно с несколькими факторами. Германцы – это народ-воин, стойкий к лишениям и потерям, дисциплинированный и жесткий. Плюс умелая пропаганда с использованием психотехнологий, которая заложила в массы идеи о «непогрешимости вождя», «непобедимости армии», «избранности» и т. д. Поэтому «пятой колонны» в Германии не было, как и сопротивления нацистам. Всех «несогласных» зачистили ещё до войны. Поэтому народ до последнего верил то в «чудо-оружие», которое изменит ход войны, то в столкновение англо-американцев с русскими. Солдаты и офицеры дисциплинированно воевали, рабочие стояли у станков.

Рейх до самого завершения войны оставался сильным противником. Германское руководство до последнего надеялось на «чудо» и предпринимало все усилия, чтобы затянуть войну. С Западного фронта продолжали снимать войска, чтобы укрепить оборону Берлинского района. Рейх имел ещё вполне боеспособные силы – только сухопутные силы насчитывали в целом 325 дивизий (263 дивизий, 14 бригад, 82 боевых групп дивизий, остатков дивизий, остатков бригад, боевых групп и т. д.). При этом германское командование держало основные силы на Восточном фронте: 167 дивизий (включая 32 танковых и 13 моторизованных), и более 60 боевых групп, остатков дивизий, остатков бригад, боевых групп, то есть в переводе на дивизии это соответствовало 195 дивизий. При этом на Западном фронте находились в боевом отношении слабые дивизии – они были хуже обучены, вооружены, укомплектованы только на 50–60%, пополнения были низкого качества (пожилые мужчины и юноши).

Планы и силы германского руководства

Как уже отмечалось выше, германское руководство всеми силами пыталось затянуть войну. Гитлер и его окружение хотели сберечь основные кадры нацистской партии, вывезти их, как и награбленные по всей Европе сокровища, золото на различные «запасные аэродромы», к примеру, в Латинской Америке. В будущем возродить «Вечный рейх», обновлённый, «демократичный». Войти в союз с Англией и США против СССР.

Последней надеждой части руководства Рейха было сдать Берлин англо-американским войскам, не пустить в столицу русских. Поэтому германский Западный фронт был ослаблен. Немцы воевали на Западе вполсилы. Только стремительный прорыв советских войск к Берлину сорвал эти замыслы. Англичане и американцы просто не успели дойти до Берлина.

Германское верховное командование сосредоточило на берлинском направлении сильную группировку. Основную часть людских и материальных средств направляли на укрепление групп армий «Висла» и «Центр». Немцы расформировали резервную армию, все запасные пехотные, танковые, артиллерийские и специальные части, училища и высшие военно-учебные заведения. За счёт личного состава, оружия и техники этих частей были пополнены дивизии двух групп армий на берлинском направлении. К началу Берлинской операции в немецких ротах было по 100 бойцов, в дивизиях – 7-8 тыс. человек.

Формируемые резервы располагались севернее германской столицы. В первую очередь в конце марта — начале апреля 1945 г. в тыл вывели большую часть подвижных соединений. Их в первую очередь пополняли живой силой и техникой. Также резервы формировались за счёт ранее разгромленных частей. Активно формировались ополченские батальоны. Только в столице их было около 200. Гитлеровцы пытались организовать масштабную партизанско-диверсионную деятельность в тылу противника. Но в целом эта программа провалилась. У немцев не вышло организовать по примеру России и развернуть широкомасштабную партизанскую деятельность.

Готовясь к битве за Берлин, немцы в первой половине апреля 1945 г. произвели перегруппировку своих сил. С северо-восточного направления ближе к Берлину перебросили основные силы 3-й танковой армии. Чтобы прикрыть столицу с юго-востока, командование группы армий «Центр» направило свои резервы к левому крылу в полосу 4-й танковой армии.

В целом на берлинском направлении против войск 2-го и 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронта гитлеровцы сконцентрировали крупную группировку. Перед армиями трёх советских фронтов оборонялись: 1) войска группы армий «Висла» под командованием Г. Хейнрици: 3-я танковая армия Х. Мантейфеля, 9-я армия Т. Буссе; войска группы армий «Центр» Ф. Шернера: 4-я танковая армия Ф. Грезера, часть 17-й армии В. Хассе. Всего 63 дивизии (включая 6 танковых, 9 моторизованных) и большое количество отдельных пехотных полков и батальонов, артиллерийских, инженерных, специальных и других частей. Берлинская группировка насчитывала около 1 млн. человек (вместе с ополченцами, бойцами различных военизированных служб и пр.), свыше 10 тыс. орудий и минометов, около 1500 танков и самоходок. Гитлеровцы смогли создать в районе столицы довольно сильную авиационную группировку, перебросив сюда почти все боеспособные силы люфтваффе – свыше 3300 самолетов.

Источник

После Берлина: когда на самом деле закончилась война с нацистской Германией

Между российскими и зарубежными историками не утихают споры о том, когда де-юре и де-факто завершилась война с нацистской Германией. 2 мая 1945 года советские войска взяли Берлин. Это был важнейший успех в военном и идеологическом отношениях, однако падение столицы Германии не означало окончательного уничтожения нацистов и их пособников.

Добиться капитуляции

В начале мая руководство СССР задалось целью добиться принятия акта о капитуляции Германии. Для этого было необходимо договориться с англо-американским командованием и поставить ультиматум представителям нацистского правительства, которое с 30 апреля 1945 года (после самоубийства Адольфа Гитлера) возглавлял гросс-адмирал Карл Дёниц.

Позиции Москвы и Запада достаточно сильно расходились. Сталин настаивал на безоговорочной капитуляции всех немецких войск и пронацистских формирований. Советский лидер был осведомлён о желании союзников сохранить в боеспособном состоянии часть военной машины вермахта. Такой сценарий для СССР был абсолютно неприемлем.

Весной 1945 года нацисты и коллаборационисты массово покидали позиции на Восточном фронте, чтобы сдаться в плен англо-американским войскам. Военные преступники рассчитывали на снисхождение, а союзники раздумывали над тем, чтобы использовать гитлеровцев в потенциальном противостоянии с Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА). СССР пошёл на уступки, но в итоге добился поставленной цели.

7 мая во французском Реймсе, где располагался штаб генерала армии Дуайта Эйзенхауэра, был заключён первый акт о капитуляции. Свою подпись под документом поставил начальник оперативного штаба вермахта Альфред Йодль. Представителем Москвы был генерал-майор Иван Суслопаров. Документ вступал в силу 8 мая в 23:01 (9 мая в 01:01 мск).

Акт был составлен на английском языке и предполагал безоговорочную капитуляцию только немецких армий. 7 мая Суслопаров, не получив инструкций из ставки Верховного главнокомандующего, подписал документ с оговоркой, что любая страна-союзница может потребовать заключить ещё один подобный акт.

После подписания акта Карл Дёниц приказал всем немецким формированиям с боем прорываться на запад. Москва воспользовалась этим и потребовала немедленно заключить новый акт о всеобъемлющей капитуляции.

В ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте в торжественной обстановке был подписан второй акт о капитуляции. Подписанты условились, что реймсский документ носит предварительный характер, а берлинский — окончательный. Представителем СССР в Карлсхорсте был заместитель Верховного главнокомандующего маршал Георгий Жуков.

Действовать на опережение

Освобождение советскими войсками Европы от нацистских оккупантов некоторые историки считают «лёгкой прогулкой» по сравнению с теми боями, которые велись на территории СССР.

В 1943 году Советский Союз решил все основные проблемы в сфере оборонно-промышленного комплекса, получил тысячи современных танков, самолётов и артиллерийских орудий. Командный состав армии обрёл необходимый опыт и уже знал, как переигрывать нацистских генералов.

В середине 1944 года входившая в Европу РККА была, пожалуй, самой эффективной сухопутной военной машиной в мире. Однако в кампанию по освобождению европейских народов стала активно вмешиваться политика.

Высадившиеся в Нормандии англо-американские войска стремились не столько помочь СССР победить нацизм, сколько не допустить «коммунистической оккупации» Старого Света. Москва уже не могла доверять союзникам свои планы и потому действовала на опережение.

Летом 1944 года ставка Верховного главнокомандующего определила два стратегических направления наступления на гитлеровцев: северное (Варшава — Берлин) и южное (Бухарест — Будапешт — Вена). Регионы, находившиеся между основными клиньями, оставались под контролем нацистов до середины мая 1945 года.

В частности, такой территорией оказалась Чехословакия. Освобождение восточной части страны — Словакии — началось с форсирования РККА Карпат в сентябре 1944 года и закончилось только спустя восемь месяцев.

В Моравии (историческая часть Чехии) советские солдаты появились 2—3 мая 1945 года, а 6 мая началась Пражская стратегическая операция, в результате которой была освобождена столица государства и практически вся территория Чехословакии. Масштабные боевые действия продолжались вплоть до 11—12 мая.

Бросок на Прагу

Прага была освобождена позже Будапешта (13 февраля), Вены (13 апреля) и Берлина. Советское командование торопилось захватить ключевые города Восточной Европы и немецкую столицу и таким образом продвинуться как можно глубже на запад, осознавая, что нынешние союзники в скором времени могут превратиться в недоброжелателей.

Продвижение в Чехословакии не имело стратегического значения до мая 1945 года. К тому же наступление РККА тормозили два фактора. Первый — гористая местность, которая порой сводила к нулю эффект от применения артиллерии, авиации и танков. Второй — то, что партизанское движение в республике было менее массовым, чем, например, в соседней Польше.

В конце апреля 1945 года РККА было необходимо в кратчайшие сроки добить нацистов в Чехии. Вблизи Праги немцы берегли группы армий «Центр» и «Австрия» в количестве 62 дивизий (более 900 тыс. человек, 9700 орудий и минометов, свыше 2200 танков).

Правительство Германии во главе с гросс-адмиралом Карлом Дёницем рассчитывало сохранить «Центр» и «Австрию», сдавшись англо-американским войскам. В Москве были осведомлены о подготовке союзниками секретного плана войны с СССР летом 1945 года под названием «Немыслимое».

С этой целью Великобритания и США надеялись сберечь как можно больше нацистских формирований. Естественно, что в интересах Советского Союза был молниеносный разгром группировки противника. После не без труда проведённой перегруппировки сил и средств РККА нанесла несколько массированных ударов по «Центру» и «Австрии».

Ранним утром 9 мая 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии первым вступил в Прагу. 10—11 мая советские войска завершили уничтожение основных очагов сопротивления. В общей сложности за почти год боёв в Чехословакии в плен РККА сдались 858 тысяч военнослужащих противника. Потери СССР составили 144 тысячи человек.

«Оборона против русских»

Чехословакия была не единственной страной, на территории которой боевые действия продолжались после 9 мая. В апреле 1945 года советские и югославские войска смогли очистить большую часть территории Югославии от нацистов и коллаборационистов. Однако остаткам группы армий «Е» (часть вермахта) удалось вырваться с Балканского полуострова.

Ликвидацию нацистских формирований на территории Словении и Австрии РККА проводила с 8 по 15 мая. В самой Югославии бои с пособниками Гитлера проходили примерно до конца мая. Разрозненное сопротивление немцев и коллаборационистов в освобождённой Восточной Европе продолжалось около месяца после капитуляции.

Упорное сопротивление нацисты оказали РККА на датском острове Борнхольм, куда 9 мая высадились пехотинцы 2-го Белорусского фронта при огневой поддержке Балтийского флота. Гарнизон, который, по разным данным, насчитывал от 15 тысяч до 25 тысяч человек, надеялся продержаться и сдаться в плен союзникам.

Комендант гарнизона капитан 1-го ранга Герхард фон Кампц направил британскому командованию, которое дислоцировалось в Гамбурге, письмо с просьбой о высадке на Борнхольме. Фон Кампц подчеркнул, что «до этого времени готов держать оборону против русских».

11 мая почти все немцы капитулировали, но 4000 человек воевали с РККА до 19 мая. Точное количество погибших советских солдат на датском острове неизвестно. Можно встретить данные о десятках и сотнях убитых. Некоторые историки говорят о том, что британцы всё же высадились на остров и приняли бой с РККА.

Это был не первый инцидент, когда союзники проводили совместные операции с нацистами. 9 мая 1945 года дислоцированные в Греции немецкие части под руководством генерал-майора Георга Бентака сдались 28-й пехотной бригаде генерала Престона, не дожидаясь подхода основных сил Великобритании.

Англичане застряли в боях с греческими коммунистами, которые объединились в народную освободительную армию ELAS. 12 мая нацисты с британцами развернули наступление на позиции партизан. Известно, что немецкие солдаты участвовали в боях вплоть до 28 июня 1945 года.

Очаги сопротивления

Таким образом, у Москвы были все основания сомневаться в том, что союзники не будут поддерживать бойцов вермахта, которые оказались как на передовой, так и в тылу РККА.

Военный публицист, историк Юрий Мелконов отметил, что мощные группировки нацистов в мае 1945 года были сконцентрированы не только в районе Праги. Определённую опасность представляли 300-тысячные немецкие войска в Курляндии (западная Латвия и часть Восточной Пруссии).

«Группировки немцев оказались разбросаны по всей Восточной Европе. В частности, крупные формирования находились в Померании, Кёнигсберге, Курляндии. Они пытались соединиться, пользуясь тем, что СССР бросил основные силы на Берлин. Однако, несмотря на трудности в снабжении, советские войска разбили их поодиночке», — рассказал RT Мелконов.

По информации Минобороны РФ, в период с 9 по 17 мая РККА взяла в плен около 1,5 млн солдат и офицеров противника и 101 генерала.

Из них 200 тысяч человек были пособниками Гитлера — в основном это казачьи формирования и солдаты Русской освободительной армии (РОА) бывшего советского военачальника Андрея Власова. Однако не все коллаборационисты попали в плен или были уничтожены в мае 1945 года.

Достаточно интенсивные бои в Прибалтике шли вплоть до 1948 года. Сопротивление РККА оказывали не нацисты, а «Лесные братья» — антисоветское партизанское движение, возникшее в 1940 году.

Ещё одним масштабным центром сопротивления стала Западная Украина, где были сильны антисоветские настроения. С февраля 1944 года, когда завершалось освобождение Украины, и до конца 1945 года националисты осуществили около 7000 нападений и диверсий против РККА.

Боевой опыт, полученный во время службы в различных немецких формированиях, позволил украинским боевикам оказывать активное сопротивление советским войскам вплоть до 1953 года.

Источник