Хуацяо. Диаспора номер один в экономике и политике Юго-Восточной Азии

В экономической и политической жизни Юго-Восточной Азии огромным влиянием пользуются «хуацяо». Так называют этнических китайцев, представителей многомиллионных китайских диаспор, которые проживают за пределами Китая. По данным исследователей, в современном мире насчитывается не менее 40 миллионов хуацяо, проживающих в основном в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии. В Индокитае и на островах Малайского архипелага китайские торговцы появились еще в начале нашей эры, по мере развития экономических отношений между Китаем и «странами южных морей» их количество только увеличивалось. Экономическое процветание ряда стран Юго-Восточной Азии, прозванных «азиатскими тиграми», во многом было обусловлено и активной деятельностью местных китайских диаспор. В Сингапуре хуацяо фактически находятся у власти, в Малайзии их экономическое влияние очень велико, прочные позиции занимает китайский бизнес в Таиланде, Индонезии, на Филиппинах, в Мьянме, во многих других странах региона.

Хуацяо Юго-Восточной Азии — это классическое «торговое меньшинство» или, пользуясь терминологией американского социолога и философа Томаса Соуэлла, — «меньшинство-посредник». Согласно точке зрения Соуэлла, «меньшинство — посредник» обладает уникальным социальным положением. Как правило, это мигранты, занимающие важную нишу в обществе. Они осуществляют торгово-меновые функции, жизненно необходимые обществу, но, в т же время, воспринимаются обществом как «чужие». В определенных случаях на них выплескивается социальное недовольство, чем успешно спекулируют политики. Классический пример «меньшинства — посредника» в европейской истории — евреи, в свою очередь, как подчеркивает Соуэлл, «китайцев-хуацяо стали называть евреями Юго-Восточной Азии, народность ибо — евреями Нигерии, парсов — евреями Индии, а ливанцев- евреями Западной Африки».

Вплоть до европейской колонизации Юго-Восточной Азии китайские торговцы играли важнейшую роль в межнациональных коммерческих отношениях в регионе. Китайские купцы контролировали экспорт и импорт в регионе, сотрудничали с европейскими коммерсантами, которые позднее составили им серьезную конкуренцию. После колонизации большинства стран Юго-Восточной Азии, китайские предприниматели активно проявляли себя и в других сферах экономики, включая растениеводство и обрабатывающую промышленность. Они же стояли у истоков банковской сферы во многих странах региона.

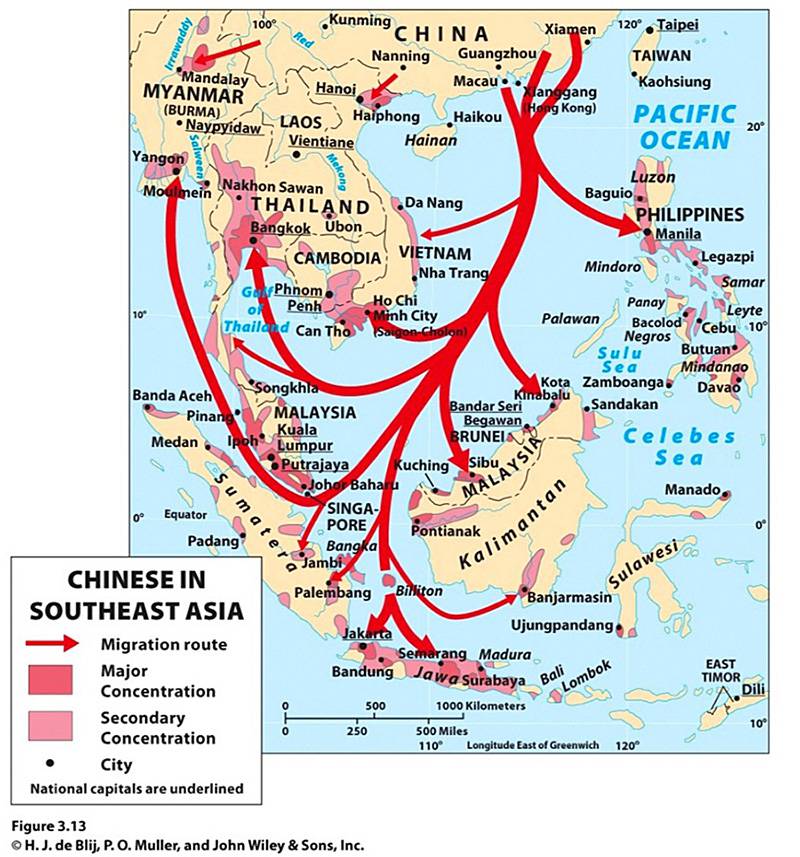

Между тем, далеко не все хуацяо Юго-Восточной Азии являются предпринимателями или менеджерами коммерческих организаций. Массовая миграция китайцев, в особенности жителей южных провинций Китая, в Юго-Восточную Азию началась еще в середине XIX века и отнюдь не от хорошей жизни. Основные потоки мигрантов шли из провинций Южного Китая, особенно из Гуандуна, Гуанси, Гуйчжоу. Вчерашние крестьяне из китайских деревень нанимались рабочими на рудники и плантации. Однако, учитывая природную тягу китайцев к знаниям, их дисциплинированность и сплоченность, многие впоследствии «выбивались в люди», становясь предпринимателями или представителями интеллигенции. При этом, хуацяо не рвали связи с родиной, а напротив стремились помогать оставшимся в Китае родственникам и землякам, воспринимая их на тот период как жертв маньчжурской оккупации.

Сегодня китайская диаспора является наиболее богатой и образованной в странах Индокитая и Малайского архипелага. По данным исследователей, этнические китайцы контролируют до 70% богатств стран Юго-Восточной Азии, при этом составляя в совокупности лишь 6% населения региона. Из 200 богатейших людей мира 16 — это предприниматели из китайской диаспоры в Юго-Восточной Азии. Финансовые ресурсы и экономический потенциал китайской диаспоры в регионе огромен, что превращает ее в крайне важный компонент и политической жизни государств Юго-Восточной Азии.

Главным фактором, способствовавшим массовой миграции китайцев в страны Юго-Восточной Азии, стала их географическая доступность. Гораздо проще из южных провинций Китая попасть в Таиланд или Вьетнам, чем в страны Европы. В результате массовой миграции, во многих странах Юго-Восточной Азии хуацяо превратились в значительную часть населения. В настоящее время китайцы составляют 76% населения Сингапура, 24% населения Малайзии, 14% населения Таиланда, 11,2% населения Брунея. Менее многочисленны китайские диаспоры в таких странах как Индонезия (3%), Лаос (3%) и Мьянма (3%). На Филиппинах китайцы составляют 1,5% населения страны, во Вьетнаме — 1,1%. Менее всего повезло китайцам Камбоджи (1%), которые немало пострадали во время полпотовских репрессий (и это несмотря на то, что среди лидеров «красных кхмеров» было много лиц китайского происхождения). В Сингапуре, как мы уже отметили выше, китайцы доминируют в политической и экономической жизни страны. В Малайзии и Индонезии проживают неассимилировавшиеся диаспоры хуацяо, тогда как во Вьетнаме, Таиланде, Мьянме китайцы в значительной степени ассимилировались с местным населением. Главной причиной слабой ассимиляции в Индонезии и Малайзии являются конфессиональные различия — эти страны, как известно, являются мусульманскими, тогда как в Таиланде, Мьянме, Вьетнаме основная масса населения является буддистами и, соответственно, китайцам проще раствориться в близкой в культурном отношении среде. Однако, и в Малайзии, и в Индонезии существуют группы практически полностью ассимилировавшегося китайского населения — т.н. «перанакан», которые восприняли малайские и индонезийские имена, обычаи, часто состоят в смешанных браках с представителями народов Малайского архипелага.

Еще в первой половине ХХ в. китайцы превратились в серьезную политическую силу в странах Юго-Восточной Азии. Стоит отметить, что часто именно в эмиграции могли спокойно существовать китайские революционные группировки, выступавшие против династии Цин. После Синьхайской революции связи китайских диаспор с Китаем еще более усилились. Китайские предприниматели сотрудничали с Гоминьданом, а среди также многочисленного китайского пролетариата и, частично, интеллигенции набирала популярность коммунистическая идеология. Именно китайцы чаще всего стояли у истоков коммунистического и рабочего движения в британских, голландских и французских колониях в Индокитае и на Малайском архипелаге. В частности, Коммунистическая партия Малайи, долгое время ведшая партизанскую войну в джунглях сначала Британской Малакки, а затем и суверенной Малайзии, была практически полностью китайской организацией.

С другой стороны, долгое время в Бирме сражались остатки дивизий гоминьдановской армии, отступившие в район печально известного «Золотого треугольника» из южной китайской провинции Юньнань. Разнилось и отношение к китайским диаспорам со стороны «принимающих обществ». К примеру, в Таиланде китайцы ассимилировались наиболее успешно, существует множество смешанных семей и, по сути, многие таиландские хуацяо — это таиландцы китайского происхождения. Впрочем, еще в 1920-е — 1930-е гг. в Сиаме действовали дискриминационные законы в отношении китайцев, которым предписывалось принимать тайские имена и отказываться от своего языка. Позже политика таиландского правительства в отношении китайской диаспоры существенно либерализовалась.

Совершенно другая картина наблюдается в Индонезии, где китайцы выглядят чужеродной группой на фоне местного населения, по преимуществу — мусульманского. В истории Индонезии неоднократно происходили антикитайские погромы, вызванные социальными причинами и, прежде всего, недовольством местного населения условиями жизни в стране. Первый крупный антикитайский погром произошел еще в 1740 году. Голландские власти отдали приказ переселить всех китайских работников на плантации Цейлона (тогда Цейлон был еще голландским). В Батавии начались волнения, что вызвало трехдневный «китайский погром», во время которого были убиты от 5 о 10 тысяч китайцев. После погрома китайское население Батавии было переселено в специальные кварталы. Затем положение китайцев улучшилось. Они получили статус голландских подданных и превратились в посредников между европейскими колонизаторами и туземным населением.

Разумеется, после провозглашения национальной независимости Индонезии власти страны начали дискриминацию китайского населения, проявлявшуюся в запрете на китайский язык, использование китайских имен и фамилий. Наиболее жестко китайское население страны преследовалось в 1965-1998 гг. Антикитайская политика индонезийских властей объяснялась тем, что китайцы составляли большинство активистов и сторонников Коммунистической партии Индонезии и рассматривались в качестве «пятой колонны» Китая в индонезийском обществе. Но и после того, как Китай отказался от планов революций в странах Юго-Восточной Азии, Индонезия сохраняла антикитайскую линию во внутренней политике. Власти умело пускали протестную энергию масс в русло межнациональных конфликтов. Наиболее масштабные антикитайские выступления за последнее время в Индонезии произошли в 1997-1998 гг.

В Малайзии китайцы составляют четверть населения страны, но лишены тех прав, которыми обладают представители коренного населения — малайцы и некоторые другие более мелкие народы. Для Малайзии характерно существование установленных законом льгот и преференций коренному населению — «бумипутра», к которому не относятся китайские и индийские мигранты, составляющие значительную часть населения страны. В то же время, китайцы контролируют большую часть малазийского бизнеса, активно представлены в культуре, науке, в правительственных учреждениях. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что положение китайцев в Малайзии очень плохое.

В Юго-Восточной Азии к китайцам двойственное отношение. С одной стороны, правительства государств региона не могут отрицать очевидное — вклад китайских диаспор в экономику стран ЮВА колоссален. Но, с другой стороны, экономические успехи китайских диаспор не могут не вызывать зависти, а в некоторых случаях — и опасений по поводу постепенного подчинения национальных экономик интересам Китая посредством деятельности богатых и активных диаспор. Поэтому во многих странах Юго-Восточной Азии всегда было настороженное отношение к попыткам местных китайцев перейти из экономической сферы жизнедеятельности общества в политическую. Но, и особенно это прослеживается в Таиланде, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, китайцы активно наращивали влияние диаспор через потомков смешанных браков с представителями местных народов. «Полукровки», чаще всего имевшие тайские, кхмерские, вьетнамские фамилии и имена, гораздо проще делали чиновничью карьеру, добивались успеха на политическом поприще. Впрочем, далеко не все из них ориентировались на связи с диаспорой — многие предпочитали, напротив, окончательно ассимилироваться в окружении принимающего общества и дистанцироваться от диаспорной среды.

Антикитайские настроения в странах Юго-Восточной Азии основаны не только на зависти к экономическим успехам активных хуацяо. На самом деле, последние далеко не всегда добивались преумножения своих богатств законными способами. Не нуждается в пояснении феномен знаменитых китайских «триад», распространивших свою деятельность на всю Юго-Восточную Азию. Некоторые представители китайских диаспор еще во второй половины XIX века были замешаны в торговле опиумом, а в ХХ веке наркобизнес стал одним из главных теневых сфер деятельности китайских мафиозных организаций в Юго-Восточной Азии. Попытки КНР в 1950-е — 1960-е гг. использовать китайские диаспоры как главную боевую силу прокоммунистических революций в Юго-Восточной Азии также привели к росту неприязненного и подозрительного отношения к китайским диаспорам. В частности, в Индонезии в 1965 г. — после военного переворота генерала Сухарто, зверски расправившегося с коммунистическим движением страны, — было запрещено телевещание на китайском языке. Формально запрет был снят лишь в 1994 году, но только в 2000 г. вышла первая телепередача на китайском языке.

Сегодня КНР все активнее развивает сотрудничество с зарубежными китайскими диаспорами всего мира, и общины хуацяо в странах Юго-Восточной Азии стоят в этом списке на первом месте. В то же время, серьезным соперником КНР в сотрудничестве с диаспорами хуацяо является Тайвань. Следует отметить, что Тайвань никогда не прерывал связей с китайскими диаспорами Юго-Восточной Азии, тем более, что как капиталистической стране, ему было гораздо проще и комфортнее сотрудничать с китайским бизнесом, чем Китайской Народной Республике, особенно во времена председателя Мао. Тем более, китайцы Юго-Восточной Азии, по крайней мере та их часть, которая реально имеет экономическое влияние и возможности, исторически были связаны именно с Гоминьданом, то есть находились в оппозиции коммунистам, утвердившимся в материковом Китае.

Однако, изменения, последовавшие в политико-идеологической сфере КНР и вскоре отразившиеся на внешней политике Китая, не могли не привести и к существенным сдвигам в отношениях между Пекином и диаспорами хуацяо. Сегодня китайские диаспоры рассматриваются КНР как важный инструмент влияния в регионе, а сами хуацяо, в свою очередь, прекрасно понимают, что такая сверхдержава мирового уровня как Китай является наилучшим гарантом безопасности и дальнейшего роста экономического благосостояния и влияния диаспоры. Можно выделить две основные тенденции во взаимоотношениях Китая с диаспорами хуацяо в Юго-Восточной Азии. Во-первых, культурные и экономические связи китайской диаспоры и КНР будут только расти и развиваться. Во-вторых, китайские диаспоры в странах Юго-Восточной Азии будут стремиться (в большинстве своем) придерживаться политического нейтралитета, так как понимают, что отсутствие выраженных политических амбиций является гарантией их социально-экономического благополучия и спокойного существования в принимающих странах. Поэтому вряд ли можно ожидать превращения китайских диаспор в открытых проводников китайского политического влияния.

Источник

Этнический капитал. Китайские диаспоры начали захватывать экономики стран мира

В современных международных отношениях многие малые по размеру государства с ограниченными ресурсами используют фактор своих этнических общин, разбросанных по всему миру. Помимо политического лоббирования интересов государства происхождения диаспоры играют значимую роль в обеспечении экономической безопасности исторической родины. Говоря об этом феномене в мировой политике, эксперты, как правило, приводят классические примеры еврейской и армянской диаспор. Однако диаспоральный инструмент используется не только малыми государствами, но и такими крупными мировыми державами, как Китай.

Многомиллионные китайские общины внесли большой вклад в процесс национального развития и благосостояния как принимающих стран, так и Пекина. Достаточно отметить, что помимо мировых экономических лидеров и страны с формирующимся рынком Восточной Азии имеют значительную часть китайского населения, играющего роль моста между страной проживания и страной происхождения.

Китайская иммиграция, начавшаяся еще в колониальную эпоху, способствовала экономическому и индустриальному развитию принимающих стран, которым не хватало рабочей силы. Однако трудолюбие и предпринимательский талант позволили огромному числу бедных и необразованных китайских мигрантов создать влиятельные диаспоральные структуры и сформировать крупный бизнес по всему миру. Правительство Китая реализует многовекторную и разноуровневую политику для укрепления взаимоотношений со своими общинами. В начальный период открытия страны Пекин был сосредоточен на привлечении инвестиций, используя для этого разветвленные диаспоральные сети.

Но на нынешнем этапе для страны гораздо важнее привлекать из диаспоры именно человеческий капитал, чем материальные ресурсы. Из-за увеличения затрат на рабочую силу Китай стремится реструктурировать и диверсифицировать свое национальное развитие, перейдя от трудоемкой экономики к экономике знаний. Учитывая внутренние потребности и международную политическую конфигурацию, Пекин разделил работу с общинами на два направления. Делами диаспоры занимается управление иностранных дел Китая. Главная задача — сформировать китаецентричную прослойку в качестве фактора государственного влияния Пекина в странах с высокой концентрацией своих этнических общин. В дальнейшем представители подобных групп влияния должны глубоко интегрироваться в общественно-политическую и экономическую жизнь страны проживания и при необходимости лоббировать интересы Китая. Другой важный государственный орган — Всекитайская федерация репатриантов — ищет в общинах профессиональные кадры, в которых остро нуждается страна. Официальный Пекин в работе с общинами использует такие методы стимулирования, как предоставление привилегий этническим китайцам в рамках бизнес-проектов, особые условия для иностранных инвесторов китайского происхождения и т.д.

Стоит отметить, что постоянно увеличивается число китайцев, проживающих за рубежом, окончивших иностранные университеты и вернувшихся в Китай. Эти люди получили новые знания, опыт и широкие международные связи. Для Пекина особенно ценны представители общин, которые работают в высокотехнологичных отраслях и производят новые продукты с высокой добавленной стоимостью. Власти создают все необходимые условия для репатриации подобных специалистов, которые сегодня играют ключевую роль в создании и развитии различных технических сфер, усиливая конкурентное преимущество Китая на международном рынке. Более того, в руководстве системы образования Китая также имеется значительная доля представителей общин, получивших высшее образование в топ-10 университетах мира: 21% президентов университетов, 54% докторов наук, 35% членов Академии наук Китая.

Пекин уделяет особое внимание общинам в государствах АТР. Азия и развивающиеся страны становятся главными движущими силами в мировой экономике. Поэтому для Поднебесной важно находить новые рынки и уменьшать свою зависимость от США и Европы. Большие государственные ресурсы направляются на работу с диаспоральными структурами в Таиланде, Индонезии и Филиппинах. Правительство пытается укрепить статус своих общин в этих странах для достижения стратегической цели — установления тотального доминирования китайцев в торгово-экономической жизни азиатских стран (суперрегиональная экономическая элита). В большинстве стран Юго-Восточной Азии китайцы являются меньшинством, однако они имеют больше бизнес-активов, чем другие этнические группы. В Малайзии китайская община составляет 26% от общей численности населения, но ее представители стали крупнейшими собственниками на фондовом рынке, а в Индонезии 4% этнических китайцев контролируют более 70% частного сектора экономики. Согласно последним статистическим данным, восемь из десяти богатейших людей Таиланда, Индонезии, Малайзии и Сингапура имеют китайское происхождение.

Кроме того, Китай трансформировался из страны, получающей инвестиции, в страну-инвестора. Однако факторы наличия большого количества международных резервов, укрепления китайского юаня в результате профицита торгового баланса и установления более высокой заработной платы рабочих, чем в развивающихся странах, привели к необходимости поиска новых источников сырья и энергии за рубежом для поддержания экономической стабильности страны. В подобной ситуации официальный Пекин постепенно сокращает проекты, связанные с репатриацией, и переходит к масштабной стратегии «служить родине из-за рубежа». Таким образом, основной упор будет сделан на сохранение и укрепление национального самосознания пятидесятимиллионной диаспоры как фактора будущего глобального политического и экономического превосходства Китая.

Источник