Могут ли новые технологии сделать космические путешествия реальностью?

То, что долгое время считалось научной фантастикой, сегодня – обычное дело. Так, совсем недавно в режиме реального времени весь мир наблюдал за потрясающим космическим шоу – запуск пилотируемого корабля Crew Dragon на МКС. Сегодня может показаться, что первый полет человека в космос был очень давно, но если посмотреть на скорость развития технологий, то она ошеломляет: первая в истории ракета с целью изучить параметры воздушной среды, была запущена всего 83 года назад! За это время в мире появился интернет, а еще ракеты Falcon9 от SpaceX, которые возвращаются и садятся автоматически. Так может, технологии будущего сделают реальностью космические путешествия?

Межзвездные путешествия

Кто из нас в детстве не мечтал о межзвездных путешествиях? Да что там, не знаю как вы, а я до сих пор мечтаю, что в один прекрасный день рядом с домом приземлится летающая тарелка и пригласит на экскурсию по бескрайней Вселенной. Стоит ли удивляться, ведь межзвездные путешествия – главный продукт научно-фантастических сериалов. Так или иначе, по мере развития технологий – от знаменитых песелей Boston Dynamics и прекрасного робота Софии, до более продвинутых ракет и космических зондов – возникает вопрос: стоит ли надеяться, что когда-нибудь мы колонизируем звезды? Или, если отбросить эту далекую мечту, сможем ли мы отправить на чужие планеты космические зонды и с их помощью увидеть, что там происходит?

Правда заключается в том, что межзвездные путешествия и исследования технически возможны. Нет такого закона физики, который бы это прямо запрещал. Но это не означает, что человечество скоро изобретет подобные технологии. Межзвездные путешествия — это настоящая головная боль и на нашем веку люди точно не полетят колонизировать другие звезды. Но есть и хрошие новости – мы уже достигли статуса межзвездных исследований. Несколько космических аппаратов движутся к краю Солнечной системы, а покинув ее уже никогда не вернутся. Миссии NASA Voyager, Pioneer и New Horizons начали свое долгое путешествие вовне.

Согласитесь, звучит отлично: у нас есть межзвездные космические зонды, которые работают. Но проблема в том, что они никуда не спешат. Каждый из этих бесстрашных межзвездных исследователей движется со скоростью десятков тысяч км в час. Они не движутся в направлении какой-то определенной звезды, потому что их миссии были предназначены для исследования планет внутри Солнечной системы. Но если бы какой-нибудь из этих космических аппаратов направлялся к нашему ближайшему соседу, Проксиме Центавре, находящейся всего в 4 световых годах от Земли, они достигли бы ее примерно за 80 000 лет.

Скоро люди вернутся на Луну, но положит ли это конец теориям лунного заговора?

Все это очень здорово, но вряд ли бюджет NASA рассчитан на такие сроки. Кроме того, к тому времени, когда зонды достигнут чего-то интересного, их приборы перестанут работать и в конечном итоге будут просто лететь через пустоту. На самом деле это своеобразный успех: предки человека не были похожи на ребят, способных запустить в космос роботизированные аппараты с золотыми пластинами на борту.

Скорость имеет значение

Чтобы сделать межзвездные полеты более «разумными», зонд должен двигаться очень быстро. Примерно на одну десятую скорости света. При такой скорости космический аппарат может достичь Проксимы Центавра за несколько десятилетий, а через несколько лет отправить снимки обратно – и все это в пределах человеческой жизни. Неужели так глупо хотеть, чтобы тот же самый человек, который начал миссию, закончил ее?

Но движение на таких скоростях требует огромного количества энергии. Один из вариантов заключается в том, чтобы содержать эту энергию на борту космического корабля в качестве топлива. Но если так, то дополнительное топливо добавляет массу, что делает его еще более трудным для разгона до нужных скоростей. Существуют проекты и эскизы атомных космических аппаратов, которые пытаются достичь именно этого, но если мы не хотим начать строить тысячи и тысячи ядерных бомб только для того, чтобы поместить их в ракету, нам нужно придумать что-то еще.

Зонд Вояджер 2 вышел за пределы гелиосферы

Как пишет издание Discover, возможно, одна из самых многообещающих идей заключается в том, чтобы сохранить источник энергии космического корабля неподвижным и каким-то образом транспортировать эту энергию к космическому кораблю по мере его перемещения. Один из способов сделать это – с помощью лазеров. Излучение хорошо переносит энергию из одного места в другое, особенно на огромные расстояния в космосе. Затем космический корабль может захватить эту энергию и двигаться вперед.

Но когда речь заходит о том, чтобы заставить космический корабль двигаться с требуемой скоростью, сам лазер, мощностью в 100 гигаватт, на много порядков мощнее любого лазера, который мы когда-либо проектировали. А космический аппарат, масса которого не должна превышать массы скрепки для бумаги, должен включать в себя камеру, компьютер, источник питания, схему, оболочку, антенну для связи с домом и идеально отражающим световым парусом. Настоящее путешествие начнется после ускорения до одной десятой скорости света. В течение 40 лет этот маленький космический корабль должен будет выдержать все испытания межзвездного пространства. И хотя подобные технологии сегодня кажутся чем-то из разряда научной фантастики, нет такого закона физики, который бы запрещал его существование. Вопрос заключается в следующем: готовы ли мы потратить достаточно денег, чтобы выяснить, можно ли построить подобный корабль?

Источник

Интерстеллар: NASA запустит зонд далеко за пределы Солнечной системы

Новый зонд призван разгадать волнующие тайны Вселенной.

Иллюстрация Johns Hopkins APL.

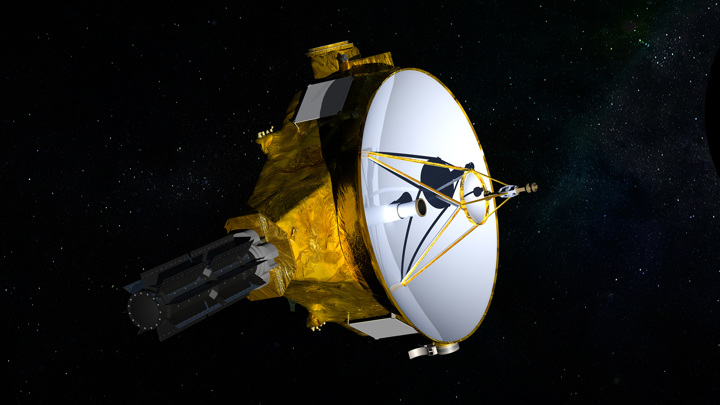

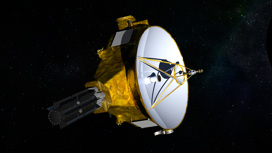

Зонд «Новые горизонты» станет прообразом аппарата, которому предстоит удалиться от Солнца на рекордное расстояние.

Иллюстрация NASA/JHUAPL/SwRI.

Учёные собираются запустить космический аппарат глубоко в межзвёздное пространство. Он побывает там, где ещё не был ни один исследовательский зонд, и буквально увидит Солнечную систему снаружи. Миссия, старт которой планируется на начало 2030-х годов, называется просто и даже скромно «Межзвёздный зонд» (Interstellar probe).

Путешествия за грань

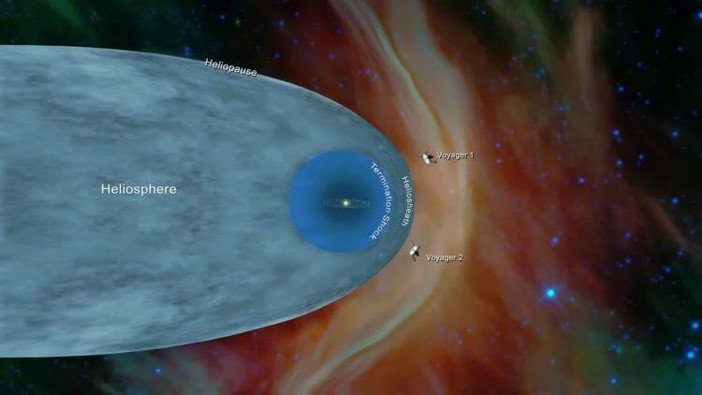

Где пролегают границы Солнечной системы? На этот вопрос можно ответить по-разному. Но зачастую Солнечную систему отождествляют с гелиосферой – областью пространства, из которой солнечный ветер выдувает межзвёздный газ. Её граница находится примерно в ста астрономических единицах от Солнца (одна а.е. равна расстоянию от Солнца до Земли).

За всю историю космических миссий лишь пять из них были запущены по траекториям, позволяющим покинуть Солнечную систему и отправиться в межзвёздные бездны. Это «Пионер-10» и «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2», а также «Новые горизонты».

Траектории «Пионеров» не предназначались для максимально быстрого выхода из гелиосферы. Поэтому эти зонды, запущенные в 1972 и 1973 годах, всё ещё не покинули владения Солнца. И в любом случае они давно потеряли связь с Землёй. Аппарат «Новые горизонты», стартовавший в 2006 году, ещё не приблизился к границам Солнечной системы. По приблизительным оценкам, он сделает это в середине 2040-х годов. Точнее сказать трудно, поскольку граница гелиосферы имеет сложную и не до конца изученную форму, которая к тому же зависит от текущей солнечной активности. Конструкторы не слишком рассчитывают, что к тому моменту радиоизотопный генератор на борту зонда всё ещё будет обеспечивать его энергией.

На данный момент единственными аппаратами, пересёкшими границы гелиосферы, являются «Вояджер-1» (в 2012 году) и «Вояджер-2» (в 2018 году). Оба зонда всё ещё выходят на связь. Значительная часть их научных приборов работает, хотя некоторые пришлось отключить из-за нехватки энергии.

Тот факт, что запущенные в 1977 году «Вояджеры» остались работоспособными к моменту выхода из Солнечной системы – огромная удача. Проектировщики этих миссий не слишком надеялись на неё. Основной задачей «Вояджеров» (с которой они блестяще справились) было изучение планет Солнечной системы.

В результате единственные аппараты, передающие данные из межзвёздной среды, имеют на борту куда меньше приборов для её изучения, чем хотелось бы астрономам. К тому же эти инструменты созданы по технологиям 1970-х годов и не столь совершенны, как современная техника.

Есть и ещё одно важное обстоятельство. «Вояджер-1» сегодня находится в 152 а.е. от Солнца, а «Вояджер-2» – в 127 а.е. Это уже не гелиосфера, но и не межзвёздное пространство «в чистом виде». Там, где сейчас находятся два самых далёких посланца Земли, всё ещё весьма ощутимо влияние Солнца. И нет надежды, что «Вояджеры» покинут эту переходную зону до середины 2020-х годов, когда у них окончательно истощатся запасы энергии.

Разумеется, всё это не обесценивает уникальные данные, собираемые аппаратами-близнецами. Но учёные мечтают о новой миссии, которая будет лучше оснащена и заберётся куда дальше в межзвёздное пространство. И, похоже, скоро эта мечта сбудется благодаря проекту Interstellar probe.

Interstellar: нырок в бездну

Проектировщики «Межзвёздного зонда» решили не изобретать велосипед и взять за основу прекрасно показавший себя аппарат «Новые горизонты». Двигатели, генераторы, средства связи и прочие технические системы будут скопированы с него, возможно, с некоторыми улучшениями. Однако «Интерстеллар» будет кардинально отличаться от предшественников набором научных инструментов.

Инновационной станет и траектория, которая позволит ему покинуть Солнечную систему всего за 15 лет (а не за 35–40 лет, как «Вояджерам»). Это позволит сэкономить радиоактивное вещество в генераторе и химическое топливо в двигателях для основной задачи: исследования межзвёздной среды.

Планируется, что аппарат проработает не менее 50 лет и за это время удалится от Солнца на тысячу (!) астрономических единиц. Это почти всемеро дальше, чем находится «Вояджер-1» на данный момент. В связи с этим «Интерстеллар» покинет не только гелиосферу, но и её окрестности. Он окончательно выйдет из сферы влияния Солнца и впервые исследует межзвёздную среду в её первозданном виде.

Миссия, перед которой ставится такая смелая цель, будет вооружена научной аппаратурой, что называется, до зубов. На её борту будут инструменты для регистрации заряженных частиц разной энергии, нейтральных атомов, магнитных полей и волн в плазме. Кроме того, она будет фиксировать частицы межзвёздной пыли, попадающие в ловушки, и наблюдать излучаемые этой пылью инфракрасные волны.

Разработчики подчёркивают, что все технологии, необходимые для создания этой миссии, уже существуют на сегодняшний день.

Вопросы, ответы и снова вопросы

Аппарат последовательно изучит далёкие окраины Солнечной системы, границы гелиосферы, переходную зону за их пределами и глубокое межзвёздное пространство. И на этом пути он должен дать ответы на многие вопросы «жизни, Вселенной и вообще».

Так, межпланетная пыль далеко за орбитой Плутона поможет заглянуть в далёкое прошлое. Ведь она представляет собой мельчайшие обломки тел, возникших в первые сто миллионов лет существования Солнечной системы и с тех пор почти не изменившихся.

Кстати, не исключено, что межзвёздному зонду встретится на пути какой-нибудь из небольших ледяных объектов, которыми изобилуют окраины Солнечной системы. «Интерстеллар» не слишком приспособлен для наблюдения небесных тел, но в случае такой удачи он, несомненно, изучит неожиданного визави всеми доступными средствами.

После этого межзвёздный зонд тщательно исследует границы гелиосферы. Данные «Вояджеров» очень интересны, но они зачастую оказываются сюрпризом для специалистов и выглядят как дразнящие намёки на что-то, чего мы не знаем. Чтобы объяснить их, теоретики выдвигают гипотезы, которые трудно проверить с помощью самих «Вояджеров». Новый зонд, лучше оснащённый приборами, должен помочь человечеству наконец разобраться, что же происходит на рубежах владений Солнца.

Важно, что аппарат будет «смотреть» не только вперёд, в космические дали, но и назад, на Солнечную систему, чтобы буквально увидеть её со стороны. Правда, при этом будет использоваться не фотокамера, а детектор атомов, движущихся сквозь космическое пространство.

Возможно, новые данные позволят наконец поставить точку в вопросе о форме гелиосферы. Астрономам трудно её определить, находясь чуть ли не в самом центре этого космического пузыря. На основе скудных и косвенных данных разные научные группы порой приходят к противоречащим друг другу выводам. К тому же теоретикам зачастую непросто бывает объяснить с точки зрения законов физики, как гелиосфера может иметь ту или иную предполагаемую форму.

Наконец, в своё время зонд окажется в глубокой межзвёздной среде, куда, повторим, ещё не проникал ни один рукотворный объект. Любая информация о ней будет бесценна для учёных.

В частности, астрономы хотят проверить гипотезу, что Солнечная система сейчас находится у самого края Местного межзвёздного облака и через шесть тысяч лет выйдет из него.

Это не только академический вопрос: изменившееся окружение может повлиять на способность гелиосферы задерживать опасные космические лучи, приходящие с просторов Вселенной. С другой стороны, Солнце вошло в Местное межзвёздное облако не так уж давно даже по меркам возраста нашего вида, так что выход за его пределы вряд ли существенно изменит жизнь на Земле.

Среди прочего «Интерстеллар» изучит инфракрасное излучение межзвёздной пыли, которое расскажет об эпохе формирования первых звёзд и галактик. Наблюдать эти волны с орбиты Земли практически невозможно, так как они «засвечиваются» излучением нашей собственной межпланетной пыли.

Перечислять результаты, ожидаемые от «Интерстеллара», можно ещё долго. Но уже ясно, что эта миссия станет настоящим прорывом в изучении Солнечной системы и её места в Галактике и Вселенной. Впрочем, наверняка каждый полученный ответ будет сопровождаться массой новых вопросов, как это обычно и бывает в науке.

К слову, ранее мы рассказывали о том, как озадачили учёных данные о давлении на границах Солнечной системы и количестве света во Вселенной, полученные дальними космическими миссиями.

Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».

Источник