Противовоздушная оборона

Противовозду́шная оборо́на — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника. ПВО — сокращённое наименование системы противовоздушной обороны.

Содержание

Возникновение ПВО в России

В 1891 г. в Красном Селе состоялись первые опытные стрельбы по воздушным целям. В качестве воздушных целей были использованы привязанные воздушные шары и аэростаты на конной тяге. Опытные стрельбы по воздушным целям пулевой шрапнелью из четырехдюймовых пушек, проведенные на Усть-Ижорском полигоне в 1890 году и под Красным Селом в 1891 году, показали высокую эффективность применения артиллерии. Тем не менее было определено, что для успешной борьбы с воздушными целями противника нужна специальная зенитная пушка. В итоге российскими инженерами была разработана 76-мм зенитная пушка образца 1914/15 годов. Так создавалась российская ПВО.

Во время Первой мировой войны

К началу налётов немецких цеппелинов на Англию, там имелось лишь 33 противовоздушных орудия на всю страну.

В России

Дата, от которой начался отсчет развития территориальных (объектовых) Войск ПВО — 8 декабря 1914 года. Именно она де-юре и является днём рождения системы воздушно-космической обороны России.

30 ноября 1914 года главнокомандующий 6-й армией генерал-адъютант Константин Петрович Фан-дер-Флит приказом за № 90 объявил специальную инструкцию, согласно которой впервые была организована воздушная оборона Петрограда и его окрестностей. Начальником воздушной обороны был назначен генерал-майор Г. В. Бурман, в прошлом инженер, сам разрабатывающий технические новинки для армии.

8 декабря 1914 г. «Инструкция по воздухоплаванию в районе 6-й армии» вступила в силу. Воздушная оборона столицы России начала функционировать. Под руководством Бурмана вокруг Петрограда были размещены, в два пояса (первый на расстоянии 30-40 и второй — 6-15 км от города), два артиллерийских полка. Полки были вооружены обычными 76-мм полевыми пушками (но установленные на специальные станки, конструкции ген. Розенберга и пр.) и длинноствольными пулемётами. Всё это позволяло вести огонь по авиации, летающей на высотах до 3 км (верхняя планка для аэропланов тех времён). В Гатчинской авиационной школе назначены специалисты для борьбы с самолетами в воздухе, ставшие прообразом летчиков-истребителей. Вскоре при начальнике воздушной обороны был учрежден штаб воздушной обороны, введены должности помощников и заместителей начальника обороны.

В первые месяцы войны немецкая авиация постоянно соверщала налёты на Петроград. Она разбомбила всё в окресностях города, а в ноябре 1914 чуть не проникла и в столицу. Артиллерии с трудом удалось остановить самолёты противника всего в 5 км от города. Как оказалось — это были новейшие машины, летающие уже на высотах до 4 км — предельная высота для пушечно-пулемётного огня ПВО. Именно тогда и стала насущной необходимость создания истребительной авиации.

К концу 1914 года удалось уничтожить 19 вражеских аэропланов и 2 дирижабля.

Чтобы исключить незаметный пролёт воздушных судов противника к городу, весной 1916 на побережье Ботнического и Рижского заливов была сформирована сеть воздушных наблюдательных постов — на вышках стояли наблюдатели, при появлении самолётов передававшие информацию об этом связистам, а те, по полевому телефону [1] , — в штаб ПВО. Первая линия из 47 постов была удалена от окраин столицы на 100—140 км. Вторая линия в составе 36 постов приближена к Петрограду на расстояние до 60—80 км. Принятые меры привели к построению целостной системы воздушного наблюдения в границах ответственности Петроградского военного округа. К началу 1917 года она уже располагала 83 постами, объединенными в две линии воздушного оповещения.

В целях заблаговременного вскрытия движения воздушного флота противника в сторону российской столицы командование Петроградского военного округа по инициативе генерала Бурмана в начале 1917 года приступило к развертыванию системы разведки и пеленгации переговоров противника в воздухе, получившей в дальнейшем официальное название «Радиотелеграфная оборона Петрограда».

В декабре 1916 Бурман планировал установить радиогониометрические станции в городах Выборге, Нарве и на станции Сиверской (80 км южнее Петрограда). Позднее предполагалось «для своевременного обнаружения могущего появиться воздушного противника» развернуть ещё 3 аналогичные станции.

Благодаря настойчивости Г. Бурмана состоялось решение начальника штаба ВГК о создании в апреле 1917 года Петроградского авиационного дивизиона. По решению Ставки органы и войска воздушной обороны были переименованы. Штаб стал называться штабом воздушной обороны Петрограда. Система ПВО, созданная Бурманым, была одобрена Военным министерством. Генерал Бурман остался во главе воздушной обороны столицы.

После Октябрьской революции воздушная оборона во главе с Г. Бурманом и новым начальником штаба П. Вотинцевым поступила в распоряжение Петроградского ВРК. К началу 1918 года воздушную оборону Петрограда осуществляли 13 батарей, ряд пулеметных взводов и прожекторных команд.

За годы Первой мировой войны ни один самолёт противника не проник в воздушное пространство Петрограда.

3-й артдивизион, Русско-германский фронт, русское противоаэропланное орудие, 1916 год (76-мм дивизионная пушка образца 1902 года)

Источник

День войск противовоздушной обороны

Появление войск ПВО в России

Первые части противовоздушной обороны появились в нашей стране в годы Первой мировой войны, которая во многом изменила армию и флот воющих государств. Развитие и широкое применение в боевых действиях авиации потребовало адекватного ответа со стороны всех сторон конфликта. В России датой образования ПВО считается 8 декабря (25 ноября по старому стилю) 1914 года, именно в этот день была образована система воздушной обороны Петрограда.

При этом работы по созданию средств борьбы с воздушными целями начались в Российской империи еще до войны. К примеру, еще с 1910 года в стране работали над созданием ракетного оружия, которое планировалось использовать против воздушных объектов. Такой проект предлагал, в частности, военный инженер Н. В. Герасимов. Уже тогда он понимал, что попадание ракеты прямо в самолет – это труднодостижимая задача. Именно поэтому инженер предлагал поражать не саму воздушную цель, а пространство, в котором она находится. Сам подход и понимание проблемы доказывают, что Герасимов мыслил в верном направлении.

Также еще до начала войны, в 1912 году, в империи удалось разработать первую самоходную зенитную артиллерийскую установку на шасси грузового автомобиля. Отличительной особенностью новой боевой машины было то, что она была еще и бронированной. За разработку первой отечественной ЗСУ отвечал изобретатель, офицер постоянного состава Офицерской артиллерийской школы гвардии штабс-капитан В. В. Тарнавский. Именно Тарнавский создал бронированную установку на автомобильном шасси, в кузове которой на тумбовой установке размещалась 76,2-мм пушка. Производство подобных ЗСУ было налажено на знаменитом Путиловском заводе, а первый заказ на выпуск 12 установок был выдан уже в июне 1914 года.

Лучшими зенитными средствами Первой мировой войны в Русской Императорской армии были 76,2-мм пушка образца 1900 года и орудие аналогичного калибра системы Шнайдера (образца 1909 года). Часто для решения задач противовоздушной обороны использовались самые обыкновенные полевые орудия, которые монтировались на специальные противосамолетные поворотные рамы. При этом в годы Первой мировой войны в стране разрабатывались самые разные средства ПВО, в том числе на базе мотоцикла с коляской, в которой на специальном станке устанавливался 7,62-мм пулемет «Максим».

Несмотря на практическое отсутствие опыта борьбы с воздушными целями, располагая простыми техническими средствами, которые имелись в войсках в недостаточно количестве, уже к концу 1914 года русские сухопутные войска записали на свой счет 19 уничтоженных самолетов врага, а также два дирижабля противника. В плен удалось взять 80 членов экипажей, еще три самолета записали на свой счет русские летчики.

Войска ПВО в годы Великой Отечественной войны

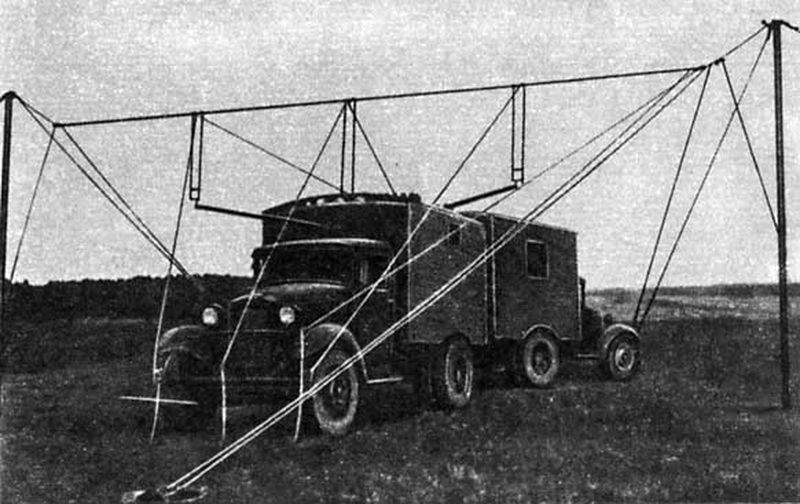

К началу Великой Отечественной войны войска противовоздушной обороны прошли серьезный путь развития, став грозной силой. На вооружении советской ПВО имелись не только современные зенитные орудия, в том числе автоматические и многочисленные пулеметные установки, но и такие современные средства, как РЛС. Так первый советский серийный радиолокатор, получивший обозначение РУС-1, был принят на вооружение еще в 1939 году. Всего было произведено 45 таких комплексов, которые использовались в том числе в ПВО Москвы и Ленинграда.

Еще одним важным отличием стало широкое распространение истребительной авиации ПВО. К примеру, за оборону столицы Советского Союза отвечал 6-й истребительный авиационный корпус ПВО, на вооружении которого находилось примерно 600 истребителей различных типов. При этом 85-мм зенитные орудия эффективно использовались советскими войсками в качестве противотанковых средств, сыграв заметную роль в обороне Москвы осенью 1941 года. А истребители ПВО Москвы часто привлекались для выполнения разведывательных полетов и штурмовки наземных целей.

Можно выделить тот факт, что война потребовала мобилизации всех возможных ресурсов и сил. На фронт, особенно в части, которые не воевали на передовой, было призвано большое количество женщин. В личном составе войск ПВО они занимали существенную долю, став радистами, телефонистами, разведчиками-наблюдателями частей зенитной артиллерии и постов ВНОС, номерами прожекторных станций, зенитных пулеметов и орудий, а также аэростатов заграждения. Только постановлением ГКО от 25 марта 1942 года в части ПВО приказывалось мобилизовать 100 тысяч молодых девушек в возрасте 19-25 лет, из которых 45 тысяч человек предписывалось включить в зенитно-пулеметные части, а еще 40 тысяч в службы ВНОС.

Всего за годы Великой Отечественной войны советские ПВО записали на свой счет 7313 самолетов противника, из которых 3145 пришлось на зенитную артиллерию, пулеметный огонь и аэростаты воздушного заграждения, еще 4168 самолетов записала на свой счёт истребительная авиация. Всего же истребительной авиацией ПВО в годы войны было совершено почти 270 тысяч боевых вылетов и проведено 6787 воздушных боев.

Современное состояние и задачи войск ПВО-ПРО

В настоящее время соединения и воинские части войск ПВО-ПРО обеспечивают надежную защиту воздушных границ нашей страны. Одной из основных задач является противовоздушная оборона города Москвы и всего центрального промышленного района России. Силы ПВО обеспечивают надежный контроль воздушного пространства и осуществляют защиту объектов высшего звена государственного и военного управления, а также ключевых объектов промышленности и сферы энергетики, важных транспортных коммуникаций и объектов, а также группировок ВС РФ от атак, которые проводятся из воздушно-космического пространства.

В последние годы парк техники в войсках ПВО серьезным образом обновился. В России развернуто 56 дивизионов ЗРС С-400 «Триумф», которая считается лучшим комплексом противовоздушной обороны в мире и пользуется устойчивым спросом на мировом рынке вооружений. Такие комплексы уже состоят на вооружении армий Китая, Индии, Турции. Войска ПВО всегда были требовательны к военным кадрам и специалистам, сегодня с развитием оборудования и технологий подготовка специалистов играет всё большую роль. В России подготовкой кадров для войск ПВО-ПРО в наши дни занимается несколько крупных высших военных учебных заведений, среди них: Военная академия ВКО им. маршала Жукова в Твери, Ярославское высшее военное училище ПВО, Учебный центр зенитных ракетных войск, расположенный в Гатчине, и Центр подготовки специалистов радиотехнических войск во Владимире.

Как и другие военнослужащие, в свой профессиональный праздник бойцы и командиры подразделения ПВО выходят на службу. Каждый день в составе дежурных сил войск ПВО-ПРО на боевое дежурство заступает примерно 1,5 тысячи солдат, офицеров и гражданского персонала. При этом даже самое спокойное боевое дежурство требует большой концентрации внимания и ответственности. Это обусловливается как огромной протяженностью российских границ и размерами контролируемого воздушного пространства, так и интенсивным воздушным движением. Как отмечают в Минобороны России, в обычное время войска ПВО-ПРО осуществляют радиолокационное наблюдение и сопровождение примерно за 800 воздушными целями каждые сутки. Примерно 10 процентов от таких целей нужно контролировать в непрерывном радиолокационном режиме.

В этот праздничный день «Военное обозрение» поздравляет всех военнослужащих и гражданских специалистов, имеющих отношение к противовоздушной обороне нашей страны, а также ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником!

Источник

ПВО России: от начала до наших дней

Хотя первые полеты человека датируются 1783 годом, когда маркиз Дарланд поднялся в воздух на воздушном шаре, процесс создания летательных аппаратов получил наибольшее ускорение только в 19 веке .

Именно в Первой мировой войне самолеты, аэростаты и дирижабли были применены в военных целях. С помощью летательных аппаратов осуществлялись не только действия против войск на поле боя, но и уничтожение объектов в тылу врага.

Поэтому одновременно с развитием воздухоплавания потребовалась создание технических средств защиты от нападения вражеских летательных аппаратов. Этот процесс не оставил в стороне и Россию. Так, на Путиловском заводе в 1914 году была выпущена первая противосамолетная пушка. А с целью обороны Петрограда от воздушных налетов за период 1914-1917 годов были построены более 200 самолетов.

Первый опыт противоздушной обороны позволил выработать основные принципы построения обороны объектов тыла, который базировался на создании круговой системы, усиленной на наиболее уязвимых направлениях.

Во время Гражданской войны Красной армии приходилось не только отбиваться на полях сражения, но и защищать свои крупные индустриальные центры от налетов авиации белогвардейцев и интервентов (Баку, Москвы, Астрахани, Петрограда и др.). В Нижнем Новгороде в 1918 году была создана первая школа для подготовки командного состава зенитной артиллерии.

Советскими конструкторами в начале 40-х годов были созданы уникальные модели самолетов для охраны воздушного пространства страны — истребители И-15 и И-16. Также на вооружение советских войск поступили зенитные пулеметы и пушки, прожекторные установки, мощные радиостанции, автомобили.

Система защиты территории страны от воздушного нападения была четко спланирована — в сороковых годах она состояла из 13 зон (по количеству военных округов).

Но первые дни боев с немецко-фашистскими захватчиками показали недостатки ПВО СССР. Из-за просчетов в организации противовоздушной обороны в первые дни войны немецкая авиация господствовала в небе, что привело к огромным потерям Красной армии.

В своем письме к президенту США Т. Рузвельту Сталин отмечает, что самые храбрые и самоотверженные бойцы становятся беспомощными, если отсутствует защита их с воздуха.

Во время войны был значительно улучшен парк истребительной авиации — встали в строй МиГ-3, ЯК-9. Также подразделения истребительной авиации пополнялся за счет техники союзников: например, истребителя Супермарин Спитфайр МК-9.

За войну советскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены более 7 тыс. самолетов противника.

В то же время надо сказать, что, поскольку Версальским договором Германии было запрещено иметь оружие, но в нем ничего не было сказано о ракетном вооружении, немцы, начиная с 20-х годов, приступили к созданию ракет. Существовало сильное мнение, что способность ракет доставлять заряды большой разрушительной силы на дальние расстояния принесет Германии победу в планируемой войне. Кроме того, ракеты не могли быть перехвачены средствами ПВО, которые в то время находились на вооружении вероятных противников Германии.

Первые работы по созданию немцами ракетомобилей (ракеты, размещенные на транспорте — автомобильном, железнодорожном и т. д.) финансировал Фриц фон Опель. Эксперименты по разработке новой техники были очень рискованными. Так, в 1930 году при взрыве лаборатории погиб инженер Мак Вальер, создававший самостоятельно ракетомобиль на керосине. Еще один любитель — инженер Рудольф Небель, трудился над небольшой ракетой MIRAK. В 1930 году вместе со своими единомышленниками он создал недалеко от Берлина ракетный полигон. В этой группе разработчиков трудился и 18-летний барон фон Браун.

Совместно с талантливыми инженерами Дорнбергом и Карлом-Эмилем Беккером в 1934 году фон Брауну удалось успешно осуществить запуск ракет. Но эти ракеты имели небольшой радиус действия.

Лавируя между военными министерствами военно-воздушных и сухопутных войск, фон Брауну удалось выбить финансирование на доработку ракет и стать директором полигона на острове Узедом (Балтийское море).

В марте 1939 года полигон посетил Гитлер. Ему были продемонстрированы несколько ракет. Посмотрев на запуск, Гитлер уехал, не высказав своего отношения к увиденному. Но вскоре на одном из митингов Гитлер сказал о том, что Германия будет обладать таким оружием, которого нет ни в одной из стран.

В то время противовоздушные войска воюющих стан не имели технических средств для отражения ракетных атак. Это подтверждается огромными потерями Великобритании от обстрела Лондона немецкими ракетами в 1944 году. Тогда на столицу Англии упало более 4 тыс. ракет. В результате погибли 13 тысяч человек.

Выдающийся советский полководец Г.К. Жуков, как один из итогов войны отмечал тот факт, что ни одна страна не сможет устоять, если будет не способна отразить удар с воздуха.

После войны совершенствование боевой авиации привело к появлению самолетов, способных нести ядерный заряд на огромные расстояния (бомбардировщики В-36 и В-50).

В 1952 году более тридцати раз были зафиксированы случаи воздушного нарушения границ СССР (в районах Ленинграда, Минска, Киева и в Подмосковье). И только в трех случаях удалось повредить самолеты-нарушители.

Это привело к срочной необходимости усовершенствования советской противоздушной обороны, включая переход на самолеты с реактивными двигателями. В середине 50-60-х годов на вооружение советской армии поступил первый сверхзвуковой самолет истребитель МиГ-19, высотные перехватчики СУ-9, СУ-11, ТУ-128, ЯК-28П, СУ-15, зенитно-ракетные комплексы. Также была создана и новая инфраструктура и средства управления системой ПВО. В результате принятых мер, боевая мощь советской системы ПВО выросла более чем в два раза.

Разведывательные самолеты США в это время неоднократно провоцировали советские истребители-перехватчики на открытые столкновения. В апреле 1950 года эти действия привели к гибели американского самолета-разведчика PB4Y, который нарушил советское воздушное пространство недалеко от базы военно-морского флота Либава.

В июле 1953 года американский самолет, вылетевший из Иокоты (Япония) на высоте 10 тысяч метров был сбит недалеко от Владивостока.

В Пентагоне поняли, что советские ПВО готовы к жестким действиям и перенесли основной упор на радиотехническую разведку и изучение работы советских радиолокационных станций.

По имеющимся сведениям, в течение 10 лет (с 1950 по 1960 гг.) американцы осуществили до 20 тысяч полетов самолетов-шпионов вдоль границ СССР.

Новая система потребовала совершенствование структуры подготовки офицерских кадров. Кадры для истребительной авиации готовили учебные заведения военно-воздушных сил. Для работы с радиолокационной техникой готовила специалистов академия артиллерийской радиолокации. Также были созданы два зенитно-артиллерийских училища и радиолокационное военное училище.

Но для нужд ПВО не хватало профессионалов военно-технических специальностей. В Беларуси и Киеве были созданы военные училища радиотехнической направленности. А в 1956 году открыла двери академия ПВО страны.

Постоянное развитие средств воздушного нападения требовало и создание новейшей техники для противоздушной обороны, корректировки структуры ПВО и управления войсками.

Поскольку существующий уровень ракетного и ядерного оружия стер различие между фронтом и тылом, вся территория страны могла стать ареной боевых операций. Это потребовало разработку оптимального и эффективного построения всей системы ПВО и организации тесного взаимодействия подразделений ПВО с другими родами войск.

В 70-е годы появились малоразмерные крылатые ракеты, а также усовершенствовались средства доставки их самолетами нового поколения. Это потребовало создание четвертого поколения истребителей-перехватчиков: МИГ-31 и СУ-27, обладающих возможностью обнаруживать противника на дальних подступах к границам, а также сопровождать несколько целей одновременно. Они имели на вооружении новейшие ракеты класса воздух-воздух, превосходящие зарубежные образцы.

Семидесятые годы вошли в историю как время обострения советско-китайских отношений. Начиная с 50-х годов, претензии двух сторон выражались взаимными упреками и обвинениями, но в 60-х годах вылились в прямые военные столкновения.

Военное командование вынуждено было осуществить переброску к границе с Китаем несколько авиационных дивизий и подразделения ПВО.

Практически постоянно вдоль советско-китайской границы летали китайские истребители J-2 и J-15, бомбардировщики и вертолеты. Иногда они нарушали воздушное пространство СССР, уходя вглубь территории, но опасаясь возмездия, рейды были на небольшие расстояния. Часто с вертолетов на советскую территорию высаживались диверсионные и разведывательные группы.

Нарушение воздушного пространства СССР авиацией Китая носили массовый характер.

Трудность пресечения этих действий состояла в том, что время на уничтожение нарушителя было мало – незваный «гость», увидев на хвосте советский истребитель, быстро возвращался на свою территорию.

Тем не менее, по свидетельству военных специалистов, достаточно большое количество китайских самолетов не сумели возвратиться на места своей дислокации.

Надо сказать, что не только Китай массово нарушал воздушные границы СССР. Американцы от них тоже далеко не ушли. Так, ночью 1 сентября 1983 несколько американских самолетов пересекли в районе Сахалина воздушное пространство СССР. Группа включала в себя самолеты-разведчики, радиоэлектронной борьбы, самолеты-шпионы и летающие танкеры. Операция вторжения была предпринята с целью прощупывания советской системы ПВО на восточных рубежах. Вторичной задачей являлось ознакомление с новой моделью новейшего советского истребителя МиГ-31. Отвлекающим маневром было прохождение якобы заблудившегося корейского лайнера над территорией СССР. Американские спецслужбы наблюдали за операцией при помощи военного спутника «Феррет-Д».

Но силами авиационных подразделений, находящихся в непосредственной близости от места вторжения нарушителей и при помощи летающих радаров А-50 американская воздушная разведывательная группа была полностью разгромлена.

По имеющейся информации из открытых источников, в этом воздушном бою были сбиты девять американских самолетов.

В последующие годы создавались образцы новой техники для противовоздушной обороны страны, менялись подходы и концепция охраны воздушных границ. Так, для создания эффективной системы ПВО в 2006 году была сформулирована концепция воздушно-космической обороны (ВКО) страны. Она включала в себя не только систему ПВО, но и подразделения ракетно-космических войск, а также радиоэлектронной борьбы. При начале боевых действий к борьбе с воздушным противником могут быть привлечены зенитно-ракетные войска и корабельные средства ПВО.

Большие перспективы имеют планы объединения систем ПВО России и Казахстана – это позволит укрепить защиту южных рубежей страны. С этой целью планируется проведение совместных учений для отработки взаимодействия подразделений противоздушной обороны двух стран.

Подытоживая сказанное, надо отметить, что с момента создания и по настоящее время основной задачей ПВО была и остается не только защита воздушного пространства страны от любых средств агрессора, но и полное уничтожение противника. Поэтому постоянное совершенствование всей системы и структуры ПВО страны имеет огромное значение для обеспечения безопасности и независимости России.

Источник