- Как стали независимыми страны Центральной Азии

- Кыргызстан

- Узбекистан

- Таджикистан

- Туркменистан

- Казахстан

- В мире

- § 29. Ликвидация колониальной системы. Страны Азии. Африки, Латинской Америки на путях независимого развития (учебник)

- § 29.Ликвидация колониальной системы. Страны Азии. Африки, Латинской Америки напутях независимого развития

Как стали независимыми страны Центральной Азии

Пять стран региона Центральная Азия стали независимыми в 1991 году, одновременно с распадом Советского Союза.

Первым государством, принявшим Декларацию о государственной независимости, стал Кыргызстан. Это произошло 31 августа 1991 года. 1 сентября о своей независимости объявил Узбекистан, 9 сентября независимым стал Таджикистан, 27 октября теперь день независимости отмечают в Туркменистане, а 16 декабря – в Казахстане.

Кыргызстан

После того, как осенью 90-го Верховный Совет Кыргызстана выбрал президентом Аскара Акаева, в стране на некоторое время установилось двоевластие: рычаги управления государством постепенно переходили Акаеву от первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Абсамата Масалиева. В апреле Масалиев подал в отставку.

После поражения ГКЧП в Москве в противостояние с Акаевым вступила консервативная часть местной Компартии. Президент назвал действия ГКЧП попыткой переворота. Вскоре Коммунистическая партия была запрещена, хотя позже ее сторонники создали оргкомитет по ее восстановлению.

31 августа в Кыргызстане была принята Декларация независимости. 12 октября в стране прошли первые президентские выборы, правда, на безальтернативной основе — Аскар Акаев получил более 95 % голосов.

Узбекистан

Ташкент, площадь им. Ленина стала площадью Независимости

1991-й в Узбекистане был объявлен годом Алишера Навои — в честь 550-летия поэта. В конце марта в Ташкенте отменили советское декретное время — стрелки часов перевели на час назад. Теперь время в узбекской столице стало опережать московское летом на один час, а зимой — на два.

В июне в Ташкенте прошла встреча предпринимателей мира — более 300 бизнесменов из 54 стран приняли в ней участие. В середине августа в городе встречались президенты центральноазиатских республик.

31 августа Верховный Совет республики провозгласил независимость Узбекистана. Но День независимости узбеки стали праздновать 1 сентября. В тот же год главную площадь Ташкента — площадь Ленина — переименовали в «Мустакиллик» (узб. «независимость»).

В ноябре Верховный совет принял современную версию флага Узбекистана. А 29 декабря прошел референдум о независимости республики — более 98 % голосов было отдано за нее. В тот же день в стране прошли и президентские выборы. Ислам Каримов, фактически управлявший республикой с 1989 года, победил на них, получив более 87 % голосов.

Его единственный соперник — Мухаммад Салих — по официальным данным, получил 12,5 %. Немногим ранее радио Узбекистана сообщало о 33 % голосов в его пользу.

Таджикистан

Руководство Таджикистана поддержало путч в Москве, поэтому после его провала первый президент страны Кахор Махкамов был вынужден уйти в отставку. 9 сентября Верховный Совет республики принял постановление о независимости Таджикистана.

На ноябрь были назначены президентские выборы; местные коммунисты не хотели мириться с потерей власти. 21 сентября несколько тысяч человек собрались на площади Ленина в Душанбе. Они хотели предотвратить возвращение коммунистов к власти, требовали честных выборов и встречи с председателем Верховного Совета.

После того, как диалог с ним не состоялся, митингующие свалили 19-метровый памятник Ленину. Через пару дней оппозиционеры разбили здесь палаточный городок.

В конце сентября Горбачев послал в Таджикистан группу во главе с Анатолием Собчаком, которая должна была убедить коммунистов и оппозиционеров прийти к компромиссу и начать подготовку к выборам. Кстати, среди гостей из центра был и тогдашний помощник Собчака — Владимир Путин.

В итоге своим кандидатом оппозиционеры назвали кинорежиссера Давлата Худоназарова. Кандидатом от коммунистов стал Рахмон Набиев, который и победил на президентских выборах 24 ноября, набрав почти 57 % голосов. Его соперник получил чуть более 30 %. Оппозиция обвинила власть в фальсификации выборов.

Туркменистан

Алма-Атинская декларация о прекращении существования СССР и образовании СНГ в составе 11-ти государств (21 декабря 1991 г.)

Туркменистан объявил о независимости одним из последних среди союзных республик — 27 октября. Об этом объявил Верховный Совет страны. Днем ранее там был проведен референдум о независимости — чуть более 94 % принявших в нем участие проголосовали «за».

Сапармурат Ниязов к тому моменту уже считался президентом Туркменистана. Он был объявлен им годом ранее — еще до того, как понятие «президент» появилось в Конституции страны. Кроме этого, в 1991 году Ниязов оставался первым секретарем ЦК Компартии Туркменистана и стал главой правительства республики.

Казахстан

29 августа в Казахстане был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Большую роль в этом сыграл писатель Олжас Сулейменов, возглавлявший антиядерное движение. Пострадавшими от испытаний на полигоне признаны 1 323 000 человек.

Первый казахский космонавт Токтар Аубакиров полетел в космос второго октября — он пробыл на орбите почти восемь суток. Аубакиров к тому времени уже был Героем ССР, а повторное награждение этим званием было отменено в 1988 году. За свой полет космонавт получил орден Октябрьской революции.

Первые президентские выборы в Казахстане были безальтернативными — они прошли 1 декабря. За кандидатуру Нурсултана Назарбаева проголосовало 98,8 % пришедших на них.

16 декабря Казахстан последним из союзных республик объявил о своей независимости. Назарбаев подписал соответствующий конституционный закон.

В мире

1991 год из-за распада Советского Союза считается годом окончания Холодной войны — противостояния СССР и США, начавшегося в 1946 году.

Заканчивается война в Персидском заливе, которую международная коалиция во главе с США вела в Ираке с 1990 года. Ее причиной стала оккупация Ираком Кувейта. После действий коалиции с обширным применением авиации иракцы вывели оттуда свои войска. Советский Союз, уже находящийся на пороге распада, впервые поддержал США в подобной операции.

Начинается распад Югославии — в ней происходит ряд межнациональных конфликтов между албанцами, боснийцами и хорватами. Они затянутся вплоть до 2001 года и станут самой кровопролитной войной в Европе после Второй мировой.

Источник

§ 29. Ликвидация колониальной системы. Страны Азии. Африки, Латинской Америки на путях независимого развития (учебник)

Страны Азии, Африки и Латинской Америки

§ 29.Ликвидация колониальной системы. Страны Азии. Африки, Латинской Америки напутях независимого развития

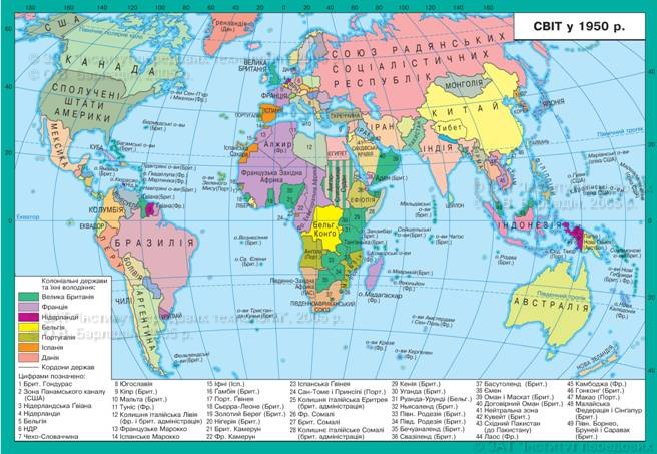

1. Деколонизация ее содержание и причины

Под деколонизацию понимается процесс предоставления независимости, полногосуверенитета доминионом, подмандатной территории, зависимым территориям,колониям. Процесс этот происходил с помощью как мирных, так и вооруженных средств.

Предпосылками и причинамидеколонизации были: разгром Германии, Италии и Японии во второй мировойвойне; ослабление контроля метрополий над своими колониями (особенно Франциейи Голландией), рост влияния и потенциала колоний (особенно английскихдоминионов); развертывания массового национально-освободительного движения, которое вбольшинстве стран приобрел вооруженного характера; большое влияние на освобождение странпроизвела «холодная война», которая давала возможность маневрировать междувеликими державами и способствовала падению колониализма.

Важным фактором было отрицательноеотношение к колониализма общественного мнения в странах-метрополиях и мировойобщественности.

Ослабление метрополий после Второй мировой войны

Рост влияния и потенциала колоний (особенно английских доминионов).

Развертывание массового национально-освободительного движения

Отрицательное отношение к колониализма общественного мнения в странах-метрополиях и мировой общественности

Отрицательное отношение к колониализма ведущих стран мира США и СССР

В процессе деколонизацииможно выделить несколько этапов.

На первом этапе(1943-1956 гг) процесс деколонизации охватил главным Азию и СевернуюАфрику. Европейские страны отказались от своих мандатов на управлениеПалестиной и Иорданией (Англия), Ливаном и Сирией (Франция). Было решеносудьбу итальянских и японских колоний и подмандатных территорий. Англия предоставиланезависимость Индии (1947 г.), предварительно разделив ее на два государства -Индию и Пакистан, острова Цейлон (Шри-Ланка) и Бирме. Провозгласили свою независимостьИндонезия (17 августа 1945), Вьетнам (2 сентября 1945), которую ониотстояли в длительной вооруженной борьбе. В 1953 г. Франция призналанезависимость Камбоджи и Лаоса. В 1946 г. США предоставили независимостьФилиппинам.

После провала франко-английскогоагрессии против Египта в 1956 г. Англия признала полный суверенитет Судана, аФранция — независимость Туниса и Марокко.

На первом этапе колонизаторыпытались сохранить под своей властью значительную часть владений. Независимостьполучили лишь те государства, которые удержать в колониальном положении стало невозможно.Однако после 1956 г. Англия и 1958 Франция пошли путем отказа отсвоих колониальных владений.

На втором этапе (Конец50-х-60-е годы) процесс деколонизации охватил в основном Африку. В 1957 г.Англия предоставила независимость Гане, Малайзии, а в 1958 г. — Гвинее.Переломным стал 1960 г., который назвали «годом Африки». В этом годууволились 17 стран: Габон, Дагомея, Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости, Чад,Центрально-Африканская Республика, Конго (Браззавиль), Республика Конго (Заир),Камерун, Мавритания, Мали, Нигерия, Мадагаскар, Сенегал, Сомали, Того.

В последующие годы начался процессдеколонизации британских владений на Востоке Африки. В 1961 г. независимостьполучила Танганьика, в 1962 г. — Уганда, в 1963 г. — Кения,в 1964 г. — Занзибар, Замбия, Малави, в 1965 г. — Гамбия. Такимобразом, к середине 60-х годов большинство стран Тропической Африки освободилась отколониального гнета.

Во время третьего этапа (70-егода) упала последняя старейшая колониальная империя — португальская. Первойпосле длительной вооруженной борьбы обрела независимость Гвинея-Бисау(1973 г.). После свержения военной диктатуры в Португалии в результате»Революции гвоздик» (апрель 1974), независимость получили идругие португальские колонии: Острова Зеленого Мыса, Ангола, Мозамбик, Сан-Томе иПринсипи.

На этом деколонизация НЕзавершилась. Во время четвертого этапа (80-90-е годы)обрели независимость последние обломки колониальных империй. Так, в 1980 г.было окончательно урегулирована проблема Южной Родезии (Зимбабве), в1982 Англия предоставила независимость Белиза, в 1990 г. под давлениеммировой общественности ЮАР предоставила независимость Намибии, в 1997 г. Китайвосстановил свой суверенитет над Гонконгом, в 1999 г. — над Макао.

Таким образом, на пороге XXI векаколониальные империи отошли в прошлое. Однако, получив политическую независимость,молодые государства не стали экономически независимыми. Главной их проблемой сталоотсталость, с которой большинство молодых государств не могут справиться. Войны,эпидемии, голод, финансовая задолженность, этнические и территориальные проблемыстали привычными явлениями.

Крах колониальной системы

Количество стран, получивших независимость

1981 — сейчас. время

2. Страны «третьего мира»: модели развития, борьбапротив отсталости.

Получив политическую независимость,новые страны не стали экономически самостоятельными. Бывшие метрополию и СШАпродолжали диктовать цены на сырье и продовольствие, промышленное оборудование.Но зависимость была теперь не следствием политического давления, а результатомотсталости. Страны Азии, Африки и Латинской Америки оставалисьаграрно-сырьевыми придатками, зависели от поставок машин, оборудования,притока внешних инвестиций. Эта отсталость закреплялась господствомтрадиционного уклада жизни, неграмотностью большей части населения,неразвитостью коммуникаций и средств связи (инфраструктуры).

Проблема отсталости усилиласьпосле Второй мировой войны благодаря повышению темпов роста населения.Демографический взрыв произошел в момент, когда только начиналась трансформациятрадиционных социально-экономических институтов в странах, начавших получатьнезависимость. Аграрное перенаселение в ряде регионов привело к настоящейкатастрофы. Использование всех земель, пригодных для сельскохозяйственногопроизводства, вырубка лесов, истощение источников пресной воды породилипроблему урбанизации. С 1950 по 1980 г. 350 млн. выходцев из села стали жителями городов, поселяясь восновном в районах, окружающих крупные города. Высокие темпы ростанаселения усложнили решение проблемы отсталости, доходы на душунаселения в некоторых странах стали меньше по сравнению с колониальным периодом.Высокая рождаемость обусловила омоложение населения (дети в возрасте до 15 летсоставляют половину населения страны). Чтобы добиться выхода из отсталости,нужно повышать грамотность населения. А при таком количестве подростков этотребует больших затрат на образование. Следствием высоких темпов рождаемости являетсябезработицы, способствует сохранению низкой заработной платы и не стимулируетвнедрение новых технологий, тормозит технический прогресс.

Под давлением демографического взрыва иполитики правительств, направленной на модернизацию общества, традиционный укладжизнь начал разрушаться. Новые отношения сосуществовали со старыми общественными,экономическими и политическими отношениями. Экономика стала многоукладной,социальная структура — пестрой, причем большая часть населенияоказалась в переходном маргинальном состоянии. Это приводило ксоциально-политической нестабильности. Происходили революции, государственныеперевороты, военные мятежи, гражданские войны, межгосударственные, национальныеконфликты, стало характерной чертой развития стран Азии, Африки, ЛатинскойАмерики.

Понимание экономической зависимости встранах «третьего мира» сначала базировалось на представлении, что мировойэкономика существует исключительно за счет их эксплуатации, осуществляемойпутем занижения цен на сырье стран «третьего мира» и завышениецен на готовую продукцию развитых стран. Из этого следовало, что достичьэкономической независимости можно в результате импортозамещающей индустриализациии эксплуатация природных ресурсов. Последнее наиболее полно проявилось вдеятельности Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Созданная в 1960 г.,она, установив контроль над мировым экспортом нефти, начала в 70-е годыповышать цены на нее, действуя как международный картель или синдикат. Действия ОПЕКвызвали в мире энергетический кризис, увеличив доходы стран ОПЕК. Оченьбыстро этот путь достижения экономической независимости оказался малоэффективным.Страны Запада провели модернизацию производства в сторону сокращения расходовэнергоносителей. Также увеличили добычу энергоносителей страны, не являющиеся членамиОПЕК. В результате страны ОПЕК вынуждены сокращать добычу нефти, чтобысохранить цену, а это привело к падению доходов. Наконец цена на нефть и газзначительно упала. На полученные нефтедоллары страны ОПЕК так и не создали современнойконкурентоспособной промышленности, которая бы компенсировала падение доходов от исчерпанияприродных ресурсов. Эти страны так и остались зависимыми от экспорта в страныМероприятия и Японии. Энергетический кризис сильнее всего ударил по странам,развиваются.

Импортозаменимаяиндустриализация для многих стран была неосуществима из-за отсутствиянеобходимых природных и человеческих ресурсов, незначительного внутреннего потребления:40% стран в мире имеют территорию, меньшую 100 тыс. кв. км с населением до 3млн. человек. Кроме того, этот курс означает сохранение отсталости в областитехнологий. Индустриализация, которая проводилась без учета возможностей, велак финансовой задолженности, а ее бремя переводился на плечи населения.

Постепенно в странах «третьегомира «убедились в необходимости пересмотра стратегии развития. Сутьновой стратегии заключается в том, чтобы не противодействовать мировой экономике, априспособить ее к своим потребностям. Первыми это осознали латиноамериканскиестраны.

В 1974 г. группа стран»Третьего мира» стала инициатором созыва специальной сессииГенеральной Ассамблеи ООН по экономическим вопросам, где была принята декларация оустановление нового мирового экономического порядка (НСЭП). Его суть заключается вперераспределении финансовых и технологических ресурсов в интересах странразвиваются. Основой для таких притязаний стал тезис об ответственностиразвитых стран. Страны Запада не согласились с обвинениями, но выразилиготовность содействовать модернизации.

В момент развертывания дискуссийположение стран «третьего мира» ухудшилось. Попытку решитьпроблемы с помощью внешних займов привели к росту долга стран»Третьего мира» (1980 г. долг составлял 400 млрд долларов США, а1988 г. — 1120 млрд долларов США).

Оставался один выход: форсированноразвивать экспортный потенциал и способствовать ввозу иностранного капитала. Этимеры дали толчок развитию новым структурам. Их поддерживали МВФ и МБРР.Льготные кредиты выдавались этими учреждениями при условии проведения рыночныхреформ:

— Приватизациинерентабельных предприятий госсектора;

Революция в экономической политикестран «третьего мира» привела к падению почти одновременно среволюциями в Восточной Европе просоциалистические режимов и прекращениясоциалистических экспериментов в странах «третьего мира».

Следовательно, преодоление отсталостиоказалось для стран Азии и Африки не только экономической проблемой. Этот процессстал, по сути, взаимодействием цивилизаций. Ведь отсталость была связана сгосподством традиционных столетних укладов. Их преодоление означало модернизациюобщества. Модернизация оказалась ни чем иным, как попыткой внедритьэлементы чужой цивилизации. Такая цивилизационная взаимодействие породила невероятныеколлизии, которыми так богат «третий мир», когда за фасадомпарламентских институтов оказывались родоплеменные отношения, когда внезапнопоявлялись «исламские республики», которые закрепляли в своихконституциях бесправие женщин и телесные наказания и т.д. При этом попыткаускорить модернизацию, навязать традиционному обществу обошли егоценности, иногда вызывали бурную консервативную реакцию. Пример этому -исламская революция в Иране.

В решении всех проблем страны»Третьего мира» шли каждая своим путем. У них были разные стартовыепозиции и не одинаковые темпы развития. В результате дифференциация между странами»Тре-тього мира» растет. Среди них привлекательное выглядятарабские государства Персидского залива, но, как это ни парадоксально, богатствообернулось консервацией в этих странах патриархально-кланового строя инеограниченных монархий.

Наиболее динамично в социальном,экономическом и политическом плане развивались новые индустриальные государства Гонконг(Теперь часть Китая), Сингапур, Тайвань, Южная Корея, затем к нимприсоединились Индонезия, Малайзия, Филиппины. Используя иностранные капиталы итехнологии, значительные трудовые ресурсы на местах, им удалось создать развитуюобрабатывающую промышленность, которая работает в основном на экспорт и успешно конкурирует нарынках стран Запада.

Относительно развитыми являются ныне страныЛатинской Америки. В большинстве своем они уже индустриально-аграрные. Наименееразвитыми остаются страны Тропической и Южной Африки (кроме ЮАР).

Источник

.jpg)