- Новости

- Наука России в 10 цифрах

- Сколько в стране учёных?

- Где работают исследователи?

- Кто занимается наукой?

- Что изучают?

- Сколько это стоит?

- Кто платит?

- Как внедряются научные разработки?

- Что в международных рейтингах?

- За кем будущее?

- Что думают в обществе?

- Цифры о науке, или как статистика помогает понять научный потенциал страны

Новости

Наука России в 10 цифрах

Численность учёных в России сопоставима с населением крупного города. Кто они, чем заняты, что о них думают в обществе, и как наука изменилась за последние 20 лет, — IQ.HSE рассказывает на основе данных Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Сколько в стране учёных?

В России свыше 348 тысяч исследователей. За 20 лет (2000–2019) их стало меньше в 1,2 раза — в 2000 году было почти 426 тысяч.

Всего — с учётом техников, вспомогательного персонала и прочих лиц — в отечественной сфере исследований и разработок трудится 682,5 тыс. человек — в 1,3 раза меньше, чем в 2000 году (887,7 тыс.).

Несмотря на сокращение персонала, РФ остается одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке, уступая только Китаю, США и Японии.

Персонал, занятый исследованиями и разработками в России (человек, 2000–2019 гг.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Где работают исследователи?

За 20 лет в России почти в 1,6 раза увеличилось число промышленных предприятий, имеющих научные подразделения: с 284 в 2000 году до 450 в 2019-м. С 33 до 44 выросло количество опытных заводов. Но в основном исследования выполняются в научно-исследовательских институтах (НИИ), конструкторских организациях и вузах.

Число НИИ заметно сократилось: с 2686 (2000 год) до 1618 (2019 год).

Свыше трети организаций, выполнявших исследования и разработки, расположены в Центральном федеральном округе, здесь же работает половина научных кадров страны.

Организации, выполнявшие исследования и разработки в России (2000–2019 гг.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Кто занимается наукой?

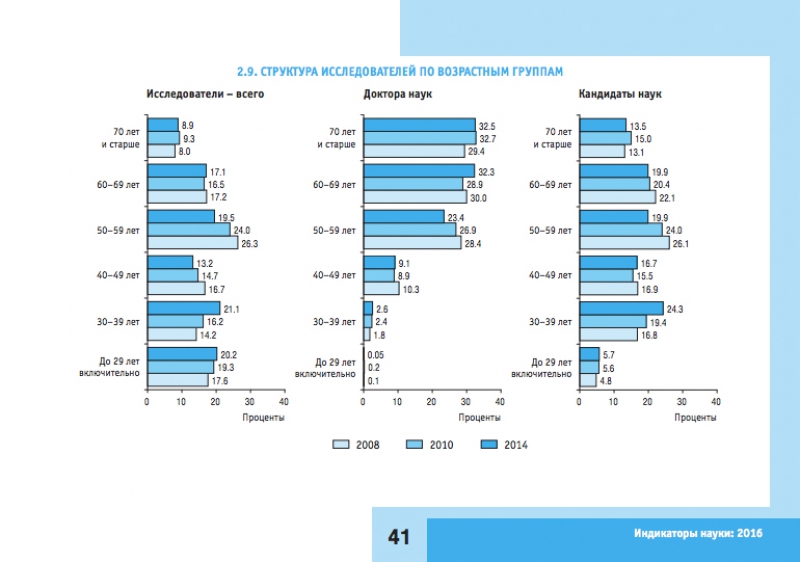

Около 29% исследователей (99,9 тыс. человек) имеют учёную степень. Каждый пятый (21,6% или 75,1 тыс. чел.) — кандидат наук, 7,1% (24,8 тыс. чел.) — доктора наук.

Средний возраст докторов наук в России 64 года, кандидатов наук — 51, учёных без степени — 43.

Структура исследователей по возрастным группам в России (2019 г.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Гендерный вопрос решен в пользу мужчин: 61% среди исследователей, в том числе больше половины (58%) кандидатов и 73% докторов наук.

Численность женщин, имеющих учёную степень, растёт, в отличие от общей численности исследовательниц. В 2010-м последних в России было 153,9 тыс., а в 2018-м уже 136,4 тысячи. Тогда же — в 2018 году — по удельному весу женщин в численности учёных Россия занимала 25-е место из 55-ти стран. Примерно на равных с Беларусью, Испанией и Великобританией.

Что изучают?

Вне зависимости от гендерной принадлежности большинство исследователей — около 21,4 тыс. человек или 61,4% (2019 год) — представлены в области технических наук.

На втором месте — 79,3 тыс. (22,8%) естественные дисциплины. На третьем — 19,5 тыс. (5,6%) — общественные. Медицинское направление развивают 14,4 тыс. учёных (4,1%). Гуманитарные — 11,7 тыс. (3,4%). Меньше всего — 9,5 тыс. (2,7%) занятых в сельскохозяйственной сфере.

Распределение российских исследователей по областям науки (%, 2018 г.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Сколько это стоит?

Основную часть внутренних затрат на исследования и разработки в России «забирают» технические науки. На них расходуется более 70% средств, ситуация не меняется многие годы.

Второе место (17,6%) у естественных наук. Суммарная доля остальных не превышает 10% (за исключением 2018 года). Наименьший объем затрат связан с исследованиями и разработками в сфере гуманитарных (1,5%) и сельскохозяйственных (1,7%) наук.

В целом в 2019 году объем внутренних затрат достиг 1134,8 млрд рублей и вырос с 2010 года на 13,4% (в постоянных ценах). В соответствующем международном рейтинге Россия девятая после США, Китая, Японии, Германии, Республики Корея, Франции, Индии, Великобритании.

Внутренние затраты на исследования и разработки в России по областям науки (%, 2005–2018)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Кто платит?

66,3% внутренних затрат на исследования и разработки финансирует государство, в основном из федерального бюджета. В 2010 году вклад был весомее — 70,3%.

Доля вложений в науку из предпринимательского сектора за этот период наоборот увеличилась: с 25,5% в 2010 году до 30,2% в 2019-м. Незначительный объем иностранных инвестиций стал ещё меньше: 2,4% против 3,5%.

В топ-10 государств-лидеров по общему объему финансирования науки российский масштаб участия государства сопоставим с Индией. В остальных доминирует бизнес — от 54,8% в Великобритании до 80,3% на Тайване.

Внутренние затраты на исследования и разработки в России по источникам финансирования (%, 2010–2019 гг.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Как внедряются научные разработки?

За последнее десятилетие в производство внедрены разработки лишь 20% исследовательских организаций. В 2018 году реализовано около 17 тыс. технологических инновационных проектов, в 1,2 раза меньше, чем в 2015-м.

Чаще других (30% от общего числа проектов) в реальный сектор экономики внедряются разработки ученых Москвы. На втором месте Мордовия, на третьем Санкт-Петербург. В десятке лидеров (совокупно 20%) Ставропольский край, Республика Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Московская, Новосибирская и Свердловская области.

Регионы-лидеры по количеству реализованных технологических инновационных проектов по разработкам научных организаций (2018 г.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Что в международных рейтингах?

За 11 лет с 2009 года удельный вес России в общемировом количестве цитирований увеличился 1,75 раза в Web of Science и в 2,02 раза в Scopus. Однако на работы российских авторов ссылаются существенно реже, чем в среднем по миру.

За то же время значительно выросло количество статей авторов из России в научных журналах, индексируемых Web of Science (в 1,9 раза) и Scopus (в 2,28 раза), но на позиции страны в мировых рейтингах это почти не повлияло.

В 2019-м, как и в 2009-м, в рейтинге стран по числу статей, индексируемых в Web of Science, Россия занимала 14-е место (63 251 статья). В Scopus — поднялась на две ступени до 12-й позиции (73 496 статей). Отставание от лидирующего Китая в обоих случаях — более чем в семь раз!

Топ-5 стран по числу статей в научных журналах, индексируемых в Web of Science и в Scopus (по состоянию на 4 сентября 2020 г.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

За кем будущее?

В 2019 году в России было 84,3 тысячи аспирантов, в 1,8 раза меньше, чем 10 лет назад. Научные кадры готовят около 1,2 тысяч организаций (как правило, НИИ и вузы), по сравнению с 2013 годом их количество сократилось на 23,8%. Основные причины потерь в обоих случаях — демографический спад и реформа аспирантуры.

С 2010 года уменьшилось число поступающих (с 24,9 тыс. до 5,6 тыс.) и выпускников (с 33,8 тыс. до 15,4 тыс. человек). Снизилась эффективность аспирантуры. К примеру, в вузах, доля аспирантов, выпустившихся с защитой кандидатской диссертации упала с 30,3% до 10,4%.

Аспиранты-мужчины в основном выбирают информатику и вычислительную технику и экономику и управление. Самые популярные направления у женщин — клиническая медицина, образование и педагогические науки.

Показатели деятельности российской аспирантуры (тыс. чел., 2010–2019 гг.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Что думают в обществе?

В 2014 году, по опросу ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, каждый четвёртый взрослый россиянин не следил за новостями из мира науки, считая её для себя слишком сложной. Через пять лет — в 2019-м — таких стало уже 31%. Однако оценка роли науки изменилась в лучшую сторону, особенно на контрасте с реформенными 1990-ми.

К примеру, тогда (в 1996 году) 67% населения считало, что значение науки уменьшается. Сейчас (2019) абсолютное большинство — 86% — уверено, что, наоборот, растёт.

Учёные в представлении россиян — это увлеченные и «слегка чудаковатые» люди, помогающие решать трудные задачи на благо человечества.

Представления жителей России об ученых (%, суммарная доля ответивших «полностью согласны» и «скорее согласны», россияне 18–65 лет, 2019 г.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Больше половины (54% граждан), примеряя роль учёных на себя, полагают их работу скучной, однако для своих детей научную карьеру многие считают привлекательной. Занятия наукой — в списке самых популярных профессий: в 2019 году 62% россиян были бы рады, если их ребёнок сделает такой выбор, в 2003 году таковых было гораздо меньше — 32%. Для сравнения в США — 80%, в Израиле — 77%, в Китае — 36%.

Источник

Цифры о науке, или как статистика помогает понять научный потенциал страны

Эффективность науки в той или иной стране сложно оценить, просто прочитав новости о последних научных открытиях. Нобелевку дают, как правило, не за открытия, а за результаты этих открытий. Точно так же непросто понять, насколько развита наука: о чем, например, говорит количество молодых исследователей в стране? Определяет ли число публикаций в международных научных журналах авторитет национальной науки? Как можно трактовать объем затрат на науку в государстве? НИУ Высшая школа экономики и Министерство образования и науки опубликовали данные о динамике индикаторов развития науки в России. В самых интересных цифрах разбиралась редакция ITMO.NEWS.

Сколько тратят государство и бизнес на исследования

В 2015 году внутренние затраты на исследования и разработки в России составили 914.7 миллиардов рублей, а темп прироста за год (в постоянных ценах) — 0.2%. В процентах к ВВП этот показатель равен 1.13%. По этой величине Россия занимает девятое место в мире, отмечается в сборнике «Индикаторы науки». При этом, по показателю удельного веса затрат на науку в ВВП Россия существенно отстает от ведущих стран мира, занимая 34-е место. В пятерку лидеров входят Республика Корея (4.29%), Израиль (4.11%), Япония (3.59%), Финляндия (3.17%) и Швеция (3.16%).

Что значат эти цифры? Много или мало тратится на науку в России, если сравнивать показатели с другими странами? Какие факторы нужно иметь в виду, чтобы верно оценивать величину затрат страны на науку?

«Эти значения показывают, во-первых, насколько интенсивно в абсолютных масштабах наука развивается в стране и, во-вторых, какое место она занимает в экономике. ВВП здесь выступает знаменателем и позволяет нормировать показатели, то есть мы оцениваем, каков, условно говоря, размер сектора исследований и разработок в масштабах национальной экономики. При этом мы не сравниваем экономики разных стран, и неверным было бы утверждать, что большая экономика обязательно будет иметь большой исследовательский сектор. Получается, что в абсолютных масштабах мы тратим на науку столько же, сколько Великобритания, но в масштабах экономики страны это совсем немного», — прокомментировал заведующий отделом Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Константин Фурсов.

Он добавил, что, кроме масштабов, важно понимать структуру затрат по источникам финансирования. Почти везде в мире, кроме стран с сильно централизованной политической системой, за науку платит бизнес (предпринимательский сектор). Этот показатель характеризует, насколько наука интегрирована в экономику гражданского сектора. В России за науку преимущественно платит государство.

Для сравнения в 1995 году государство в России спонсировало 67% исследований, в 2014 году этот показатель равняется 60%. Доля предпринимательских инвестиций осталась примерно прежней — около 27%. За период 2000—2015 годов доля бизнеса как источника финансирования науки сократилась с 32.9 до 26.5%. В то же время 64% организаций, занятых исследованиями, находятся в государственной собственности, а 21% — в частной.

Каких исследований в стране больше

Наиболее масштабными по величине затрат являются исследования в сфере транспортных и космических систем (219.2 млрд рублей), отмечается в вестнике «Наука, технологии, инновации» ВШЭ. Это более трети (34.9%) внутренних затрат на науку. На направление «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» приходится 13.7%, на направление «Информационно-телекоммуникационные системы» — 11.9%. Такое быстро развивающееся в мире направление как «Индустрия наносистем» аккумулирует лишь 4.1% затрат.

При этом по-прежнему Россию можно называть страной ученых-технарей. В 2005 году количество исследователей, занятых в технических науках, было около 250 тысяч человек, в 2014 году этот показатель упал лишь на 20 тысяч. Одновременно с этим стало на 30−40% больше ученых, изучающих гуманитарные науки, однако их немного: не более 13 тысяч человек. На три тысячи больше исследователей посвящают свою деятельность медицине. Достаточно много в России людей, которые изучают естественно-научные дисциплины, — около 90 тысяч.

Что касается научных публикаций в журналах, то и здесь статистические данные отражают сложившуюся ситуацию: около 56% материалов публикуются по естественным и точным наукам, около 30% — по техническим, 7,7% — в области медицины.

О чем говорит публикационная активность российских ученых

В период 2000—2014 годов в журналах, индексируемых в международной базе данных Web of Science, российскими учеными было опубликовано около 144 270 статей. В среднем каждую статью процитировали чуть более трех раз. В Австралии, например, число цитирований одной публикации было в два раза больше, а количество публикаций — в два раза меньше. В Швейцарии — публикаций было в два раза меньше, но в три раза больше цитирований одной статьи. Китайские ученые опубликовали в шесть раз больше статей, чем российские, но при этом одна китайская статья цитировалась всего в 1,5 раза больше, чем одна российская. В журналах Scopus похожая ситуация, но можно привести один пример для сравнения: российские ученые опубликовали там около 689 тысяч статей, на каждую из которых пришлось по 6,5 цитирований. Датские ученые опубликовали там 245 тысяч материалов, но количество цитирований на одну статью — 25.

В связи с этим возникают вопросы. Что действительно определяет научный потенциал страны на мировой арене: количество публикаций или количество ссылок на одну публикацию?

«Действительно, важнее число цитирований. Но не только в расчете на одну статью, но и суммарное цитирование всех статей государства (иначе лидером может оказаться карликовая страна). Цитируемость — естественный показатель, но он не должен быть единственным. Доминирование этого показателя уже вызывает озабоченность в научном мире. Распространяется цитирование по принципу „ты — меня, я — тебя“. Россия по цитируемости действительно отстает. Причин несколько. Первая — „проседание“ российской науки примерно в течение 15 лет с начала 90-х. В результате сейчас у нас в науке „сильно прорежено“ самое продуктивное на научные результаты поколение в возрасте 35−50 лет. Сейчас наблюдается ренессанс науки, но потенциал быстро не восстанавливается. Вторая — цитирование учитывается только по двум основным индексам (WoS, Scopus), в которых очень мало российских журналов. Больше всего ссылаются на своих. Американцы ссылаются на американцев, игнорируя остальной мир, европейцы — на европейцев и американцев, игнорируя Восток и Россию, и т. д. Так что здесь мы в проигрышном положении. Кроме того, ведущие российские журналы переводятся на английский, и в индексы включены именно переводные версии (они считаются отдельным изданием), поэтому если ссылка делается не на переводную версию, а на основной журнал, то она не учитывается. Кстати, это одна из основных причин, по которой мы свой русский журнал „Наносистемы: физика, химия, математика“ сделали чисто англоязычным, а не создали переводную версию», — отметил заведующий кафедрой высшей математики Университета ИТМО, редактор журнала «Наносистемы: физика, химия, математика» Игорь Попов.

Он также назвал и другие причины, по которым Россия отстает от других стран в «гонке цитируемости». Так, проблема в том, что цитируемость сосчитана суммарно, но она в разных науках — разная. В России традиционно сильны математики и программисты, но в этих областях списки ссылок в статьях, как правило, короткие (соответственно, цитируемость низка), а вот в биологии и медицине, где российские ученые сейчас не в лидерах, количество ссылок обычно огромное. При этом нельзя «зацикливаться» на цитируемости. Когда СССР запустил человека в космос, страна тоже проигрывали США по цитируемости, но никаких сомнений в потенциале советской науки в мире не было, добавил Игорь Попов. С ним согласен другой эксперт.

«По нашему мнению, вопрос оценки влияния одного или нескольких ученых невозможно корректно решить, используя один количественный параметр (например, количество публикаций или цитирований). При подобной оценке необходимо использовать как минимум два количественных параметра, принимая во внимание период оценки, научную область, тип сравниваемых публикаций и другие. При этом желательно совмещать количественную оценку с экспертной», — сказал консультант по ключевым информационным решениям Elsevier S&T в России Андрей Локтев.

При этом эксперты ВШЭ подчеркивают, что в последние годы наметилось также изменение тренда: долгое время доля статей за авторством российских ученых в Web of Science снижалась, достигнув минимума в 2.08% в 2013 году. Однако за 2014−2015 годы показатель вырос до 2.31%. Но до сих пор среднегодовые темпы прироста российской публикационной активности за пятнадцатилетний период составляют 2.3% и все еще существенно отстают от мировых темпов (5.6%). Данные базы Scopus похожи на данные Web of Science.

Кто занимается наукой в России

Постепенно, но количество исследователей, занятых во всех государственных, частных и университетских научных центрах (подразумеваются не только научные сотрудники, но и вспомогательный персонал), увеличивается: в 2008 году их было около 33 000 человек, в 2014 — около 44 000 человек. При этом медленно увеличивается доля молодых исследователей до 29 лет — на 3% с 2008 года, а также доля исследователей до 39 лет — на 7% с 2008 года. В свою очередь, средний возраст всех исследователей стал на два года выше — с 45 до 47 лет.

«На мой взгляд, средний возраст исследователей повышается потому, что приток молодых ученых в науку объективно не так быстр и в объемах меньше по сравнению с естественным процессом старения. Молодые, как правило, более мобильны, как географически, так и профессионально, особенно в условиях быстро меняющегося мира, что мы наблюдаем сейчас. Старшее поколение гораздо реже меняет профессиональную стезю. В том числе и по этим причинам нынешнее молодое поколение в принципе позже определяется с профессиональным вектором. Также не будем забывать, что люди 24−29 лет — это люди, родившиеся в 1988—1993 годы. Нам всем хорошо известно, что за период тогда переживала наша страна. Поэтому когда мы говорим об этом возрастном интервале, мы говорим о последствиях демографической ямы тех лет. Люди же до 39 лет (родившиеся в 1978 и позднее) на момент развала Союза учились в школе. Потом дефолт 98-го года: возможности осознанно профессионально самоопределиться особенно не было. А если посмотреть, что творилось с наукой на государственном уровне, предположу, что стимулы заниматься ее отсутствовали», — обозначила ситуацию начальник Департамента по управлению человеческими ресурсами и фандрайзинговой деятельности Университета ИТМО Ольга Кононова.

Она добавила, что в первом неклассическом вузе активно проводятся меры по удержанию молодых ученых в стенах альма-матер. Во-первых, постоянно обновляется материально-техническая база лабораторий, чтобы исследователи могли реализовывать свои научные проекты. Во-вторых, система взаимодействия лабораторий с центром построена так, что дает исследователям определенную свободу действий и возможности самореализации. В-третьих, в университет постоянно привлекаются выдающиеся ученые со всего мира, чтобы молодые исследователи могли перенимать их опыт, а работа с лучшими всегда интересна и мотивирует. Кроме того, вуз выделяет средства на повышение квалификации и академическую мобильность сотрудников, а работа с будущими исследовательскими кадрами начинается с бакалавриата.

Работа с молодыми учеными крайне важна, тем более, что в России существенно увеличился выпуск аспирантов, отмечается в отчете ВШЭ: в 1995 году выпускников было 11 300 человек, а в 2015 — уже более 26 тысяч. При этом число молодых ученых с кандидатской степенью, успешно защитивших диссертацию, увеличилось почти в два раза. Так, 20 лет назад степень кандидата наук получили 2,6 тысяч человек, а в 2015 году — более 4,6 тысяч. При этом больше всего молодых ученых интересуют технические науки, физика, IT, а меньше всего — природообустройство, архитектура, нанотехнологии и авиакосмическое приборостроение и конструирование.

Докторов наук в 2014—2015 годах стало на 412 больше. При этом выпуск из докторантуры был примерно 1 350 человек в каждый год. Чаще всего докторами наук становятся в области технических наук, педагогики, медицины и экономики.

Общее количество исследователей на 10 тысяч населения самое большое в Дании, Тайвани, Финляндии и Израиле — показатель равняется 209−217 человек, а в России на 10 тысяч жителей приходится 122 исследователя.

Что изобретают ученые в России

Результативность изобретательской деятельности характеризуется, прежде всего, индикаторами патентной активности, отмечается в вестнике ВШЭ «Наука, технологии, инновации». По данным Роспатента, за период 2000—2015 годов число патентных заявок, поданных в национальное патентное ведомство России отечественными и зарубежными заявителями, выросло в 1,6 раз — с 28,7 до 45,5 тысяч. Рост был обеспечен в первую очередь повышением активности зарубежных заявителей: число поданных ими патентных заявок за последние пятнадцать лет увеличилось втрое, достигнув в 2015 году 16,2 тысяч, что говорит о высоком интересе зарубежных предпринимателей к российскому рынку интеллектуальной собственности. Число патентных заявок от российских изобретателей увеличилась на 25% за последние 15 лет.

Также существует такое понятие, как коэффициент изобретательской активности — это число патентов, выданных на 10 тысяч населения страны. В 1995 году он был 1,18, в 2014 году стал 1,68, а в следующем году — 2,04. Больше всего в России патентуют различные технологические инновации, разработки в области транспортирования, химии и металлургии.

Источник