Германское средневековое феодальное государство

Раннефеодальная монархия в Германии (X–XII вв.)

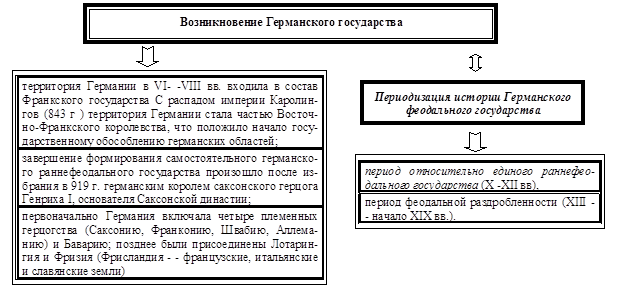

Как самостоятельное государство Германия возникла в результате распада Франкского королевства. За восточной частью империи, в которую вошли Швабия, Бавария, Франкония, Саксония, а затем и Лотарингия, закрепилось название Тевтонского государства. И хотя в новом государственном образовании не было прочных экономических и политических связей между составными частями, объединение германских герцогств в значительной степени определялось внешней политикой императоров, стремившихся к захвату территорий соседних народов.

- Образование раннефеодальной монархии.

- Формирование и укрепление сословно-представительных монархий в германских княжествах и установление олигархии курфюрстов.

- Утверждение княжеского абсолютизма в германских государствах.

В рассматриваемый период в Германии завершилось деление общества на два основных класса феодалов-землевладельцев и зависимых от них крестьян. В этот период класс феодалов в Германии был крайне неоднороден, его верхушку составляли крупные феодалы – светские и духовные князья. Другую многочисленную группу господствующего класса составляли средние и главным образом мелкие феодалы – рыцари.

В результате образования городов в Германии (XI–XII вв.) сложилось особое сословие феодального общества – горожане. В XII в. городское население разделилось на две основные социальные группы купцов и ремесленников. Купцы входили в гильдии, а ремесленники образовывали цехи.

В Х-ХVI вв. Германия хотя и являлась формально политически единой, но ее государственный строй характеризовался рядом черт, отличавших его от государственного строя других государств Европы Формально власть германского короля оставалась обширной. Он представлял Германию во всех аспектах международной политики и обладал правом объявлять войну и заключать мир. Он осуществлял командование армией и высшую судебную власть, являлся верховным сюзереном. Духовенство, которое было опорой Отгона I в борьбе против герцогов, получило от него привилегии, сыгравшие большую роль для образования в Германии духовных княжеств. Политическая самостоятельность феодалов получает дальнейшее расширение при Фридрихе II (I пол. XIII в.). Законы в пользу духовных князей и светских сеньоров обеспечивали экономическую и политическую независимость феодалов от центральной власти.

Вооруженные силы Германии в Х-ХVI вв. составлялись из рыцарей – вассалов императора.

Образование замкнутых сословий, усиление власти феодалов, возникновение городов привели к изменению судебной системы Германии, унаследованной от каролингского Франкского государства. Судебная власть императоров постепенно ограничивается.

Германская сословно-представительная монархия. Политическая децентрализация германской империи

В 1356 г. германским императором и чешским королем Карлом IV из династии Люксембургов была выпущена «Золотая булла». По ней вся реальная власть в империи была сосредоточена в руках коллегии курфюрстов (архиепископ Майнцский, архиепископ Кельнский, архиепископ Трирский, маркграф Бранденбургский, король Чешский, герцог Саксонский, пфальцграф Рейнский), которая выбирала германского императора. Председателем коллегии с правом решающего голоса был архиепископ Майнцский, коллегия курфюрстов собиралась во Франкфурте-на-Майне. Кроме того, ежегодно в течение одного месяца должен был проходить съезд курфюрстов для обсуждения государственных дел. Курфюрсты взимали пошлины, раздавали земельные держания чеканили монеты, фактически внутри страны была установлена олигархия курфюрстов, за императором по сути оставались лишь полномочия во внешнеполитической сфере.

Имперский орган сословного представительства в Германии – рейхстаг, состоял из трех курий: коллегия курфюрстов; коллегия князей, графов и свободных господ; коллегия представителей имперских городов. Компетенция рейхстага не была точно определена. Император испрашивал его согласие по военным, международным и финансовым вопросам Рейхстаг обладал правом законодательной инициативы; указы, изданные императором совместно с членами гофрата (императорского совета), представлялись на утверждение рейхстага. Акты рейхстага, как правило, не обладали обязательной силой и носили скорее характер имперских рекомендаций. В конце XV в. рейхстаг предпринял ряд неудачных попыток ввести хотя бы некоторые элементы централизации в политический строй империи. Этому способствовало, в частности, провозглашение «вечного земского мира» (запрещение междоусобных войн) Вормским рейхстагом. Общеимперским учреждением был также имперский суд (учрежденный решением Вормсского рейхстага 1495 г.), его члены назначались курфюрстами, городами и императором.

В Германии, как и во Франции, существовали местные сословно-представительные органы – ландтаги. В ландтагах было три замкнутые курии духовенства, рыцарей и горожан. Ландтаги несколько ограничивали власть князей внутри княжества. Согласие ландтага обязательно испрашивалось при решении финансовых вопросов.

Именно Германия стала родиной Реформации религиозного по форме, буржуазного по содержанию движения под лозунгом реформы католической церкви, именно в Германии опубликовал свои знаменитые тезисы Мартин Лютер. Реформация еще больше разъединила Германию, теперь еще и по признаку вероисповедания: на протестантский север и католический юг. Реформация повлекла за собой Тридцатилетнюю войну 1618–1648 гг., которая способствовала закреплению германской политической и экономической раздробленности.

Источник

КУРФЮ́РСТЫ

В книжной версии

Том 16. Москва, 2010, стр. 449

Скопировать библиографическую ссылку:

КУРФЮ́РСТЫ (нем. Kurfürsten, букв. – князья-избиратели, от Kur – выбор, избрание и Fürst – князь; лат. princeps elector imperii или elector), в Священной Римской империи князья – члены коллегии, за которой с 13 в. было закреплено право избрания герм. королей (императоров). Предположительно коллегия К. возникла после имперского кризиса 1198. Впервые упоминается в «Саксонском зерцале» (составлено между 1220 и 1235). Наиболее ранние сведения о точном числе К. (3 духовных: архиепископы Трирский, Кёльнский и Майнцский, 4 светских: король Чехии, пфальцграф Рейнский, герцог Саксонский, маркграф Бранденбургский) приводятся в произведении ср.-век. поэта Р. фон Цветера, датируемом 1239. В период междуцарствия в 1254–73 политич. влияние К. возросло. С момента избрания Рудольфа I Габсбурга К., наряду с императором, несли ответственность за состояние дел в империи. Это положение закреплено Рензенским договором 1338, который был заключён шестью К. (кроме короля Чехии). По этому соглашению папа Римский лишился возможности вмешиваться в выборы короля (окончательно закреплено в 1378). Права и особые привилегии К. были юридически оформлены Золотой буллой 1356 . Исходя из своей ответственности за внутр. устройство империи, К. предъявляли кандидату на престол избират. капитуляции, по которым будущий император не имел права нарушать гос. устройство и умалять права имперских сословий. В рейхстаге, который с 1489 делился на три курии, коллегия К. составляла первую. Количество К. и состав коллегии К. со временем изменились. В 1623 курфюршество перешло от Пфальца к Баварии (по Вестфальскому миру 1648 Пфальц вернул себе это право). В 1692 курфюршеством стал также Ганновер (окончательно в 1708), с 1777 Бавария и Пфальц стали одним курфюршеством. В 1803 из числа К. были исключены архиепископы Трирский, Кёльнский и Майнцский, а титулы К. получили кн. Регенсбургский, герцоги Зальцбургский и Вюртембергский, маркграф Баденский и ландграф Гессен-Кассельский. С ликвидацией Священной Рим. империи (1806) коллегия К. прекратила существование. Формально до 1866 титул К. сохраняли только владетели Гессен-Касселя.

Источник

Глава 10. Германия в средние века.

Государственный строй Германии в раннефеодальный период. С распадом империи Каролингов (843 г.) территория Германии стала частью Восточно-Франкского королевства, что положило начало государственному обособлению германских областей. Завершение формирования самостоятельного германского раннефеодального государства произошло после избрания в 919 г. германским королем саксонского герцога Генриха I, основателя Саксонской династии (сх. 7).

Именно в периодраннефеодального государствав Германии происходил рост крупного феодального землевладения. Большая масса крестьян вовлекалась в личную и поземельную зависимость от феодалов-собственников. Однако этот процесс протекал более медленно и неравномерно по сравнению с другими странами Европы.

Германия до конца XI в. представляла собой относительно единое государственное целое. Королевская власть обладала значительной силой. Король опирался также на поддержку церкви, и его основной опорой стал епископат. Сохранялась в том или ином виде раннефеодальная система судебно-административного устройства с делением на графства и сотни. Существовала общегосударственная военная организация с обязательной военной службой всех свободных людей и военной повинностью всех вассалов в пользу короля (рис. 4).

Поединок конного рыцаря с рейтаром (конный воин с огнестрельным оружием) Рис. 4. Поединок конного рыцаря с рейтаром (конный воин с огнестрельным оружием) Рис. 4. |

К концу XI в. все население Германии было вовлечено в феодальные отношения, и начался интенсивный рост городов — — как старых римских укреплений, так и новых ремесленных и торговых поселений.

Рис. 5. Рис. 5. |

Примерно с середины XI в. в Германии усиливается политическая децентрализация. Выражалось это в том, что крупные феодалы, приобретая всю полноту судебно-административной власти, стали создавать замкнутые владения. Города, первоначально находившиеся в зависимости от своих сеньоров (епископов, светских феодалов, короля), в большинстве своем добивались освобождения от их власти, статуса самоуправления и личной свободы горожан (рис. 5).

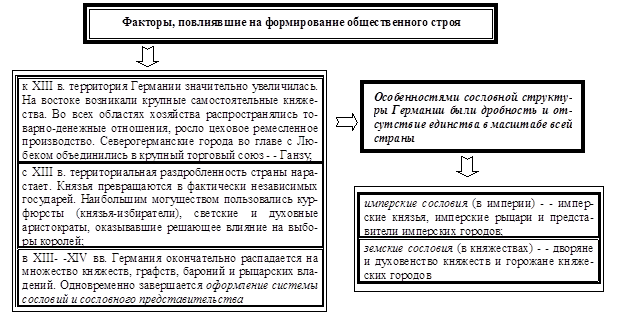

Германия в период XIII-XIV вв. К XIII в. происходит территориальное увеличение Германии, кроме того, на востоке возникают крупные самостоятельные княжества. Во всех областях хозяйства распространялись товарно-денежные отношения, росло цеховое ремесленное производство. Северогерманские города во главе с Любеком объединились в крупный торговый союз — — Ганзу.

Однако уже с XIII в. территориальная раздробленность страны нарастает. Князья превращаются в фактически независимых государей. Наибольшим могуществом пользовались курфюрсты (князья-избиратели), светские и духовные аристократы, оказывавшие решающее влияние на выборы королей.

В XIII- -XIV вв. Германия окончательно распадается на множество княжеств, графств, бароний и рыцарских владений. Одновременно завершается оформление системы сословий и сословного представительства. Особенностями сословной структуры Германии были дробность и отсутствие единства в масштабе всей страны.

«ЗОЛОТАЯ БУЛЛА»

После гибели династии Штауфенов в борьбе с папами в Германии с 1250 по 1273 г. не было императора. В этот период междуцарствия были утрачены многие коронные земли и регалии, отошедшие к князьям. В дальнейшем до 356 г. императорский титул поочередно присваивался представителям многих династий, пока в 1438 г. окончательно не закрепился за Габсбургами. Император продолжал оставаться главой государства, олицетворял единство империи, но не имел реальной власти. Он исполнял в основном функции военного и внешнеполитического координатора действий немецких феодалов. Это положение было юридически санкционировано «Золотой буллой» 1356 г., изданной германским императором и чешским королем Карлом IV.

«Золотая булла» закрепила исторически сложившуюся практику, при которой управление Германией фактически сосредоточивалось в руках семи курфюрстов, трех архиепископов — Майнцского, Кельнского и Трирского, а также маркграфа Бранденбургского, короля Чешского, герцога Саксонского, пфальцграфа Рейнского. Князья- избиратели большинством голосов определяли выбор императора курфюрстами. При равенстве голосов решающий голос принадлежал архиепископу Майнцскому. Он подавал голос последним, был председателем коллегии курфюрстов и должен был созывать собрание всей коллегии во Франкфуртена-Майне. Архиепископ Майнцский мог испрашивать заранее согласие других курфюрстов на ту или иную кандидатуру. Булла предусматривала превращение коллегии курфюрстов в постоянно действующий орган государственного управления. Ежегодно в течение одного месяца должен был проходить съезд коллегии для .обсуждения государственных дел. Коллегия имела право суда над императором и его смещения.

«Золотая булла» признала полную политическую самостоятельность курфюрстов, их равенство императору. Она закрепила права их территориального верховенства, установила неделимость курфюршеств, переход их по наследству. Курфюрсты сохранили за собой захваченные ими регалии, в особенности такие, как собственность на недра и эксплуатация их, взимание пошлин, чеканка монеты. Они имели право высшей юрисдикции в своих владениях. Вассалам было запрещено вести войны против сеньоров, городам — заключать союзы против курфюрстов. Таким образом, в Германии была юридически оформлена олигархия нескольких крупнейших феодалов, сложившаяся еще до «Золотой буллы». Курфюршества были объединены только общим подданством императору и не обладали лишь правом самостоятельно объявлять войну и заключать мир с иностранными государствами.

Впоследствии курфюрсты добились того, что каждый император при избрании должен был принимать выработанные ими условия, ограничивающие его власть. Эти условие с XVI в. получили название «избирательных капитуляций» и сохранялись в практике выборов германских императоров до конца XVIII в.

В то время существовали: имперские сословия (в империи) — — имперские князья, имперские рыцари и представители имперских городов; земские сословия (в княжествах) — — дворяне и духовенство княжеств и горожане княжеских городов.

Духовенство было разделено на высшее (епископы, аббаты) и низшее (сельские и городские священники).

В германских городах имущественная дифференциация привела к образованию трех различных групп:

1) патрициата — — городской верхушки, которая держала в своих руках все городские должности;

2) бюргерства, которое состояло из средней части населения городов, полноправных мастеров и находилось в оппозиции к патрициату;

3) городского плебса, также занимавшего оппозицию по отношению к патрициату; к нему относились подмастерья, поденщики, неимущие горожане.

Положение крестьянского населения в Германии XIV в. в целом несколько улучшилось, поскольку вместо прежней барщинной системы феодалами вводились новые формы организации хозяйства, предполагавшие ослабление и ликвидацию личной зависимости, но в различных районах страны оно было различным. Так, например, в Саксонии распространилась практика отпуска крестьян на волю без земли и предоставления им наделов в аренду, а на юге и юго-западе Германии крестьяне владели небольшими наделами земли, и барщина здесь была заменена денежной рентой. На колонизированных восточных землях крестьяне находились в наиболее благоприятных условиях — — они получили земельные наделы, экономическую самостоятельность и личную свободу, выплачивали феодалам не очень большие фиксированные платежи.

Высшая власть в Германии признавалась за коллегией, состоявшей из 7-ми курфюрстов, которые избирали императора и решали важнейшие общегосударственные дела.

Император не располагал реальной властью, т.е. действенными общеимперскими органами исполнительной власти, финансами, у него не было постоянного общеимперского войска, не существовало общеимперского суда.

Общегерманским законодательным органом был рейхстаг, состоявший из трех курий: курии курфюрстов, курии князей и курии имперских городов; мелкое дворянство и крестьянство не имели в рейхстаге своего представительства. Обычно Рейхстаг созывался императором два раза в год. Дела подлежали обсуждению по куриям и окончательно согласовывались на общих собраниях всех курий. Компетенция рейхстага не была точно определена, она включала в себя следующее: 1) установление мира между княжествами; 2) организацию общеимперских военных предприятий; 3) вопросы войны и мира; 4) отношения с другими государствами; 5) обложение имперскими повинностями, территориальные изменения в составе империи и княжеств; 6) изменения в имперском праве и т. д.

В это же время в княжествах сложились свои местные сословно-представительные учреждения — — ландтаги, собрания местных чинов, состоявшие из трех палат и представлявшие духовенство, дворянство и горожан. В некоторых землях в эти собрания также входили представители свободного крестьянства. Уполномоченные, заседавшие в ландтагах, получали от своих избирателей инструкции, носившие характер обязательных; если в инструкциях не было указаний, как следует разрешить тот или иной вопрос, уполномоченные обращались за ними к своим избирателям. В компетенцию ландтагов входили избрание местного государя в случае пресечения правящей династии, отправление некоторых функций в области внешней политики, некоторые церковные, полицейские и военные дела. Ландтаг считался верховным судом княжества — — до образования особых судов. Оказывая влияние на образование состава княжеских советов или на назначение высших чиновников, ландтаги могли вмешиваться в управление государством.

Города играли значительную роль в жизни Германии, причем правовой статус города определял объем его самостоятельности. Германские города были трех видов:

1) имперские, т.е. непосредственные вассалы короля;

2) вольные — — пользовавшиеся полным самоуправлением;

3) княжеские — — подчинявшиеся тому князю, на территории которого они находились. К концу XV в. более 80 городов (имперские и некоторые епископские) получили политические вольности и являлись самоуправляемыми единицами (сх. 8).

Законодательная власть в городах осуществлялась советом, состоявшим из комиссий по отраслям городского хозяйства. Исполнительная власть — — магистратом во главе с одним или несколькими бургомистрами. Должности членов совета и бургомистров не оплачивались. В большинстве случаев власть в городах захватывал городской патрициат, он же присваивал себе право избрания городского совета и замещения городских магистратур и использовал эту власть в свои интересах. Это вызывало недовольство прочего городского населения, приводившее в XIV в. к восстаниям ремесленников в ряде городов, в которых обычно руководящую роль играли цехи и которые оканчивались чаще всего компромиссом патрициата с цеховой верхушкой — — ремесленники входили в состав советов либо формировали особую коллегию в составе прежнего совета.

Система судоустройства.

В средневековойГермании было несколько видов судов:

1) сеньориальные, феодальные суды, создававшиеся в поместьях землевладельцев. Первоначально земельный владелец имел право судить лишь своих крепостных; затем его юрисдикция распространилась на все население, жившее в сеньории; с укреплением княжеской власти образовался высший суд в княжествах.

2) церковные суды, юрисдикция которых распространялась, с одной стороны, на определенные категории людей (духовенство и некоторые разряды светских лиц); — — с другой — — на определенный круг дел (дела о браках, духовных завещаниях и т. д.);

3) городские суды. Устройство городских судов было различно в отдельных городах. В одних городах суд производился судьей и заседателями, а в других — — городским советом. В большинстве городов судей выбирала городская община.

Германский абсолютизм в XVII- -XIX вв.Поскольку еще в 1356 г. Золотая булла, называемая «конституцией средневековой Германии», закрепила самостоятельность князей в их владениях, то уже к XVII в. княжества фактически превратились в отдельные государства, причем в каждом из них сложилось свое деление на сословия и действовали свои ландтаги.

«Священная римская империя германской нации» с того времени существовала лишь номинально, фактически распавшись на триста с лишним мелких государств-княжеств, самыми крупными из которых были Австрия, Пруссия, Бавария и др. Почти все эти государства были унитарными абсолютными монархиями с авторитарными режимами. В этой связи в государствоведении принято относить германский средневековый абсолютизм к разновидности «княжеского», т.е. локального, а не общегосударственного.

Так, с 1701 г. маркграфство Бранденбургское получило статус королевства Пруссии. Новоявленное королевство представляло собой образец полицейского государства, где царил бюрократизм и мелочная опека, отрицались личные права подданных. Главой прусского государства становится король, он же — — член имперской коллегии курфюрстов. При короле был создан Тайный совет — — высший орган управления, в состав которого вошли три департамента: юстиции, внутренних дел и иностранных дел. Наиболее значительная роль отводилась департаменту внутренних дел, который, в частности, курировал директорию военных дел — — одну из самых влиятельных директорий в королевстве. Местные советники — — ландраты — — назначались королем и осуществляли широкие фискальные и полицейские функции.

Военно-полицейский режим в его типичных проявлениях был характерен для Пруссии вплоть до второй половины XIX в.

Вторая половина XVIII в. ознаменовалась воплощением в политическую практику Германии принципов «просвещенного абсолютизма», в доктрине которого особое место уделялось обновлению права. Упорядочение судопроизводства рассматривалось в качестве средства построения идеального социального порядка, основанного на естественных законах. Важнейшая задача правовой политики «просвещенного абсолютизма» заключалась в стремлении монархии максимально централизовать право и судопроизводство, подчинив их своему надзору.

Это обусловило тенденцию становления кодифицированного права. Приоритетное значение в кодификациях «просвещенного абсолютизма» придавалось процессуальным и уголовным нормам, что объяснялось их архаичным партикулярным характером. Уголовная юстиция характеризовалась тогда судебным произволом и свободой судейского усмотрения, что не соответствовало политическим интересам монархии.

Первыми кодексами эпохи «просвещенного абсолютизма» стали:

· «Свод баварских уголовных законов»;

Классическим примером кодификации «просвещенного абсолютизма» в Германии являлось Прусское земское уложение, подготовленное в период царствования Фридриха II.

Необходимость кодификации прусского права в целях унификации правоприменения была осознана юристами и политиками в начале XVIII в. Однако тогда кодификация не была проведена. Катализатором кодификационной политики стало одно из судебных разбирательств 1780 г. Казалось бы, банальное дело отчетливо показало устаревший, запутанный характер правовых норм и противоречивость существующего законодательства. Поэтому в том же году по специальному указу короля началась реформа прусской юстиции, задачи которой заключались в достижении унификации правоположений, упрощении судебно-процессуальных норм, составлении кодификации на национальном языке и достижении единообразия правовых источников.

Дата добавления: 2015-02-25 ; просмотров: 3513 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник