Что такое колония

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. В течение многих веков на Земле существовали метрополии, которые эксплуатировали владения, расположенные на значительном расстоянии.

Основу таких держав составляли колонии. Большинство из них в XX веке стали свободными или превратились в заморские департаменты своих бывших владельцев.

Давайте рассмотрим, что такое колония и какую роль они играли в системе империй.

Какие земли относились к колониям

Колония — это зависимая территория, которая находилась под управлением более сильного иностранного государства (метрополии). Такие земли обычно были лишены экономической и политической власти, а руководство ими осуществлялось на основе особого режима.

Подданные или граждане метрополии, как правило, имели большее количество привилегий по сравнению с местным населением. Формирование колониальных держав выступало ключевым способом расширения влияния империалистических стран.

Причины их образования

Значение слова колония в переводе с латыни — « поселение ». Этимология довольно точно отражает назначение первых колоний, которые создавались жителями древнегреческих полисов. Концентрация земли в руках родовой аристократии, лишение земли бедноты и порабощение вызывали у последней желание мигрировать в поселения за пределами исторической родины в поисках лучшей доли.

По их следу нередко шли низверженные с властного олимпа аристократы, а затем бразды правления по созданию колоний взяли на себя торгово-ремесленные круги.

Карл Маркс характеризовал процесс греческой колонизации как принудительную миграцию, вызванную низким уровнем развития производительных сил, что вынуждало следить за количеством проживающих в полисах.

Если их число было больше возможного, лишние отправлялись в отдаленные от малой родины поселения. Они, по меткому выражению философа Платона, была рассредоточены как лягушки вокруг пруда.

Финикийские колонии, в отличие от греческих, изначально создавались в качестве торговых факторий, а не земледельческих поселений. Это объяснялось хозяйственной направленностью метрополии, славившейся во всем Средиземноморье торговой деятельностью.

Европейские страны были более разнообразны в целях создания колоний — одни хотели установить контроль над ресурсами, другие пытались осуществить экспансию, третьими двигали религиозные и просветительские мотивы. Немало стран видели в зависимых землях рынок сбыта товаров и даже человеческих ресурсов.

Подробнее о колониальной политике и завоевательных войнах, приводивших к появлению колоний, можно узнать здесь:

Типичные признаки колоний

- отсутствие политической самостоятельности;

- эксплуатация местного населения и природных ресурсов, вызывающая замедление экономического развития и снижение уровня жизни;

- территориальная обособленность от колоний;

- конфессиональное, культурное, этническое отличие аборигенного населения от людей, проживающих в метрополии;

- отсутствие самостоятельного правового статуса.

Со временем во многих колониях возникает национально-освободительное движение , ставящее целью добиться отделения от метрополии.

Колонии Великобритании (Англии)

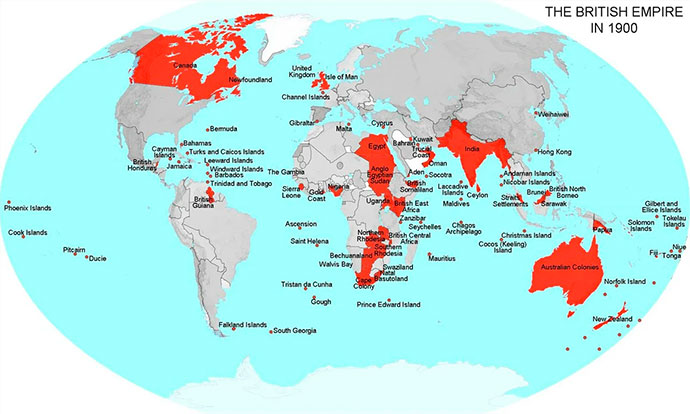

Британская колониальная империя существовала в период с XVII по XX век . Первыми зависимыми территориями стали соседние с Англией Ирландия и Шотландия. В последующем с накоплением капитала представители Туманного Альбиона стали плавать за океан, создав себе опорную базу на острове Ньюфаундленд.

Английские колонии в Северной Америке начали создаваться в XVII веке пуританами, бежавшими от преследований на родине. Первая колония на территории Америки называлась Виргиния. Она была создана в 1607 году.

Через несколько лет поселенцы стали активно выращивать табак, который стал главным продуктом экспорта. Спустя 13 лет переселенцы с корабля «Мэйфлауэр» построили второе постоянное поселение за океаном — Новый Плимут. Всего здесь будет образовано 13 колоний, которые добьются независимости и в 1776 году провозгласят себя как США.

Колонии Англии располагались во всех частях света , кроме Антарктиды.

Крупнейшие из них:

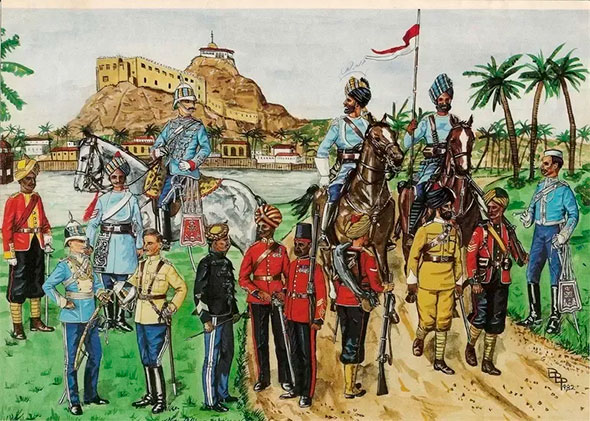

Всего в состав колониальной державы по состоянию на XIX век входило 43 колонии . Это были территории, различавшиеся по уровню экономического и политического развития, поддерживать влияние в которых приходилось разными способами.

Не случайно многие просят — расскажите о системе управления колониями. В различные периоды она включала следующие категории зависимых земель:

- Поселенческие колонии — не входили в состав Соединенного Королевства, но над ними был провозглашен абсолютный суверенитет. На этих территориях имело силу общее право и законодательные акты парламента.

- Владельческие колонии — предоставлялись в дар аристократам (в основном в Америке в 16-17 веках).

- Протектораты — формально имели статус иностранного государства, руководимого собственным правителем. При этом такие территории не могли выстраивать самостоятельные отношения с третьими странами, а власти Великобритании активно вмешивались в их внутренние дела.

- Доминионы — оформились в начале XX столетия, фактически независимое государство, которое признало своим руководителей монарха Великобритании. Такой статус предоставлялся самым экономически развитым территориям: Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и ряду других.

- Колонии Великобритании, находившиеся под управлением компаний . К ним, прежде всего, относились земли, попавшие под влияние Ост-Индской компании. Она с XVII века владела десятками факторий в Индии.

Какое значение для Англии имели колонии — вопрос не праздный. Страна развивалась как империя, чья формула существования предполагала завоевание территорий, их грабеж и нещадную эксплуатацию . Все это объяснялось необходимостью снабжения растущей промышленности ресурсами.

Такая политика способствовала экономическому подъему метрополии, превращению страны в «мастерскую мира» и обладателя сильнейшего флота.

Французская колониальная система

Колониальная империя Франции существовала с 1546 по 1980 год. Она была второй по масштабам, но серьезно отличалась от Британской по характеру колониальной политики.

Принято выделять два периода ее существования :

- 1546—1809 — основные владения располагались в Западном полушарии, общая площадь зависимых территорий превышала 8 млн км2. Подписанный во второй половине XVIII века Парижский договор привел к потере колоний на территории современных США и Канады, а также Сенегала.

В 1803 году продана обширная по площади Луизиана, а спустя 6 лет после этого португальцы взяли под контроль Французскую Гвиану. Это предопределило окончательный распад первой колониальной империи.

» alt=»»>

» alt=»»>

Несмотря на частую смену власти, происходившую в XIX веке, колониальная экспансия Франции не переставала быть актуальной. Это подтверждало сохранение имперских традиций и желание политиков повысить свои рейтинги за счет внешнеполитических успехов.

Кроме того, к середине столетия заметно улучшилась экономическая ситуация, способствовавшая успехам в приобретении новых колоний в Азии и Африке.

Итого

Колония в истории — это территории, испытывавшие значительное давление со стороны своих владелиц метрополий. Во многом это связано с их цивилизационной отсталостью и неспособностью противодействовать захватчикам.

В XX веке колониальные порядки перестали соответствовать характеру развития глобальной системы, а дискриминация местного населения шла вразрез с новыми принципами миропорядка. К тому же большинство метрополий находилось в упадке от участия во II Мировой войне, что и предопределило получение колониями независимости.

Источник

Колонии

Коло́ния — зависимая территория без самостоятельной политической и экономической власти, владение иного государства. Образование колоний — основной инструмент расширения влияния империалистических государств (метрополий).

Содержание

Описание

Колонии традиционно образовывались и образуются из-за месторождений полезных ископаемых, плодородных земель, людских ресурсов (рабство) или благодаря их геостратегическому значению (Гибралтар). Чтобы богатства и позиция колоний при этом шли на пользу в первую очередь элитам колониальной державы, жителям колоний зачастую не предоставляется гражданских прав.

Как правило, колония управляется тонкой прослойкой представителей колониальной державы-метрополии, а официальным языком является язык колонизаторов и лишь изредка язык коренного населения колонии. Систематическое притеснение коренных народов и эксплуатация природных ресурсов привели после Второй мировой войны к растущему недовольству и независимости большинства колоний мира.

Цели приобретения колоний метрополиями

- Экономика, торговля

- Эксплуатация природных и людских ресурсов, в ряде случаев — прямой доступ к уникальным, редким ресурсам (в том числе транзиту), стремление к монополизации мировой торговли ими;

- Оптимизация торговых путей, рынков сбыта, ликвидация неудобных инокультурных стран-посредников;

- Достижение большей безопасности торговли, её более оперативная силовая поддержка;

- Лучшая правовая защищённость торговли путём унификации правового поля, формирование имперских правовых стандартов, единой и понятной торговой культуры;

- Социальная сфера, оптимизация социального баланса

- Нахождение адекватных целей для приложения усилий криминально-ориентированными пассионарными социальными слоями, снижение их «нагрузки» на общество в метрополии, порой — сбыт заключённых, обездоленных, не могущих найти себе применение, изгоев, недовольных сложившимися в обществе традициями, обычаями, предписываемой им обществом социальной ролью, вытесняемых конкуренцией;

- Управление колониями, колониальная администрация — хорошая школа для управленцев, а применение силы при разрешении значимых местных конфликтов — способ поддержания в должном тонусе имперских вооружённых сил. Формирование школы адекватной профессионально подкованной и опытной гражданской и военной бюрократии для нужд империи, практическая обкатка нового поколения чиновничества, обновление военной, политико-экономической, культурной элиты;

- Обретение бесправной по сравнению с жителями метрополии, более дешёвой или вообще бесплатной (см. рабство) рабочей силы, в том числе «на экспорт» в места наибольшей потребности в ней и\или её импорт в метрополию на «грязные», непрестижные, но общественно-значимые работы;

- Испытание новых гражданских и военных технологий, методик, тактик, ноу-хау, экспорт вредных отходов своих производств, возможность проведения рискованных военных, научных, промышленных, природных экспериментов, деятельности, результаты которой могли бы поставить под угрозу благополучие, здоровье, жизнь жителей метрополии. В ряде случаев — удобный способ сохранения подобного в тайне от общественного мнения империи и мира;

- Внешняя политика, цивилизационная экспансия

- Геостратегические интересы, формирование системы опорных пунктов в ключевых точках мира для достижения большей мобильности своих вооружённых сил;

- Контроль за передвижениями войск, флотов, торговыми путями, миграциями населения других колониальных империй, предотвращение проникновения последних в соответствующий регион, снижение их роли, мирового статуса;

- Соображения имперского престижа, обретение большего геополитического веса при заключении международных договоров, дальнейших решениях о судьбах мира;

- Цивилизационная, культурная, языковая экспансия — и посредством её упрочение авторитетности, легитимности действующей власти в метрополии, колониях и остальном мире. Превращение имперских цивилизационных стандартов в общемировые.

Признаки колоний

- Политическая несамостоятельность, особый правовой статус, как правило отличающийся от статуса полноценных провинцийметрополии;

- Географическая обособленность и, в большинстве случаев, отдалённость от метрополии;

- Экономическаяэксплуатация природных богатств, труда аборигенов в пользу метрополии, что часто приводит к торможению экономического развития, деградации колонии;

- Во многих случаях — этническое, религиозное, культурное или иное подобное отличие большинства аборигенов от жителей метрополии, зачастую дающее первым основания считать себя отдельной, самостоятельной общностью;

- Исторический фактор:

- Захват территории метрополией, оккупация;

- Лишение колонии метрополией самостоятельного правового статуса:

- путём навязывания неравноправных, кабальных договоров местным властям о протекторате, вассалитете, «аренде», концессии, опеке, выкупе, иных форм лишения или ограничения полноты их суверенитета на территории колонии в пользу метрополии,

- путём насаждения военной силой или инспирирование прихода к власти в колонии зависимого, марионеточного режима,

- путём аннексии территории, формирования метрополией своей колониальной администрации,

- путём прямого управления колонией из метрополии;

- Иммиграция в колонию значимого числа жителей из метрополии, формирование ими органов местной власти, политико-экономической, культурной элиты;

- Наличие межгосударственных договоровметрополии с третьими странами, торга о судьбе колонии.

- Зачастую (особенно до последней четверти XX века) — ущемление гражданских праваборигенов по сравнению с жителями метрополии, насаждение чуждой аборигенам культуры, религии, языка, обычаев, дискриминация местной культуры, вплоть до расовой, сословной или иной сегрегации, апартеида, сгона с земли, лишения средств к существованию, геноцида;

- Во многих случаях — стремление большинства жителей колонии к изменению, улучшению своего положения.

- Наличие явно выраженного и постоянного по времени сепаратизма (национально-освободительного движения) — стремления аборигенов к сецессии, обретению суверенитета для самостоятельного решения своей судьбы (независимости или воссоединению с более географически-, этнически-, религиозно- и\или культурно-адекватной страной);

- Меры со стороны метрополии по насильственному подавлению такового;

- Иногда — долговременные территориальные претензии на эту колонию со стороны более географически-, этнически-, религиозно- и\или культурно-адекватной страны.

История

Современные колонии

Так как понятие «колония» имеет негативный оттенок, то существующие в настоящее время несамостоятельные территории объединены понятием «зависимая территория». При этом, в зависимости от наличия самоуправления и по другим причинам, официальные статусы таких территорий варьируются — «заморские департаменты» и «заморские общины (территории)» (Франция), «коронные земли» и «заморские территории» (Великобритания), «неинкорпорированные территории» (США) и т. д. Зависимая территория с максимальным самоуправлением — «ассоциированное государство».

В основном коренные жители зависимой территории сегодня обладают такими же гражданскими правами, как и население страны-метрополии. Экономическая ситуация во многих колониях лучше, чем в соседних территориях, ставших независимыми государствами. Примерами таких колоний являются Французская Гвиана или Пуэрто Рико. С другой стороны, переименование колонии и уравнение гражданских прав не означает, однако, что она стала частью колониальной державы. По существу, большинство колоний по-прежнему остаются колониями (см. неоколониализм): природные богатства вывозятся, средние доходы населения намного ниже таковых у жителей метрополии, локальная элита состоит, в основном, из прибывших из страны-колонизатора чиновников и управляющих, а официальным языком также остается язык той или иной колониальной державы.

Эволюция значения термина

Термин колония был рождён в определённом историческом контексте и, вследствие смены эпох, ныне может иметь отличающиеся толкования — от максимально узкого («нет соответствующего слова в статусе территории — нет колонии») до максимально расширительного («есть сепаратисты — налицо колония»). Порой термин колония может носить эмоциональную, тенденциозную окраску и намеренно использоваться (или не использоваться) в пропагандистских, политических целях.

В самой радикальной националистической трактовке колониями являются любые регионы, которые на основе культурных отличий стремятся к отделению от центра. Например, Шотландию шотландские националисты рассматривают как колонию Англии, а бретонцы требуют отделения Бретани от колониальной державы Франции. В то же время формальный официальный статус ряда колониальных территорий по инициативе их метрополий и разнообразным иным причинам (в основном, соображения престижа) может варьироваться в диапазоне от «коронного владения» до «свободно ассоциированного государства» и прочих политкорректных эвфемизмов.

Попытки исследователей избавиться от такого сомнительного шлейфа термина путём внедрения более нейтральных (аналогично паре «народ» → «этнос») пока успехом не увенчались — например, понятия «зависимая территория» и «несамостоятельная территория» не обладают искомой точностью и потому вряд ли могут послужить полноценной заменой. Поэтому отказываться от использования термина колония в настоящее время не представляется целесообразным. В качестве разумного компромисса стоит пользоваться критериями соответствия той или иной территории признакам колоний, — прежде всего по наличию географической и цивилизационной обособленности последних, серьёзного ограничения их суверенитета и наличия их эксплуатации в пользу метрополии, — с учётом сложившихся в обществе традиций применения термина колония.

В политических отношениях существует и другой термин — полуколония. Он означает государство, обладающее формальной юридической самостоятельностью, но внешняя и внутренняя политика которого фактически зависит от другого государства. Полуколония может возникнуть как в процессе экономического, политического или военного подчинения (в том числе искусственное государственное образование на окуупированных территориях), так и в процессе формального предоставления независимости государством, чьей колонией или основной территорией оно ранее являлось. Способы влияния на полуколонию могут быть различны по методике и объёму: от прямого подчинения и военного присутствия до экономиеского и политического покровительства и (или) зависимости. Такие государства всегда являются сателлитами покровительствующего государства, поскольку их дружественные отношения носят не равноправный характер — покровительствующее государство осуществляет на территории полуколонии деятельность, подобную той, которую осуществляет метрополия на территории колонии. Тем не менее, полуколонии благодаря формальной независимости являются независимыми государствами, признаются таковыми в международном праве, и, в отличие от колоний, могут являться членами международных организаций и субъектами международных договоров.

С колонией также не следует путать автономию, хотя многие современные автономии возникли на территориях бывших колоний. Однако автономия — это основная территория унитарного государства, граждане которой имеют право на широкое самоуправление (равное самоуправлению субъектов федеративных государств) и при этом являются гражданами того государства, территорией которого являеся автономия. Фактически жители автономиии имеют более широкие гражданские права, чем жители колонии, поскольку они имеют весь объём прав гражданина государства и дополнительно — права, вытекающие из самоуправления. На территории автономии в полном объёме действует конституция государства, территорией которого она является (статус автономии обычно прописан на конституционном уровне), общегосударственное законодательство действует в части, не противоречащей местному законодательсту, при этом право регулировать конкретные сферы деятельности своим законодательством завсит от статуса конкретной автономии в конкретном государстве.

Источник