- Афанасий Никитин

- Краткая биография

- «Хождение за три моря»

- Что увидел Афанасий Никитин за тремя морями? 1 серия

- Хождение за первое море – Дербентское

- Путешествие Афанасия Никитина в Индию

- Дубликаты не найдены

- Одорико Матиуш (ок. 1274 — 1331) — монах-францисканец и путешественник по Азии

- Человек, открывший Антарктиду.

Афанасий Никитин

Краткая биография

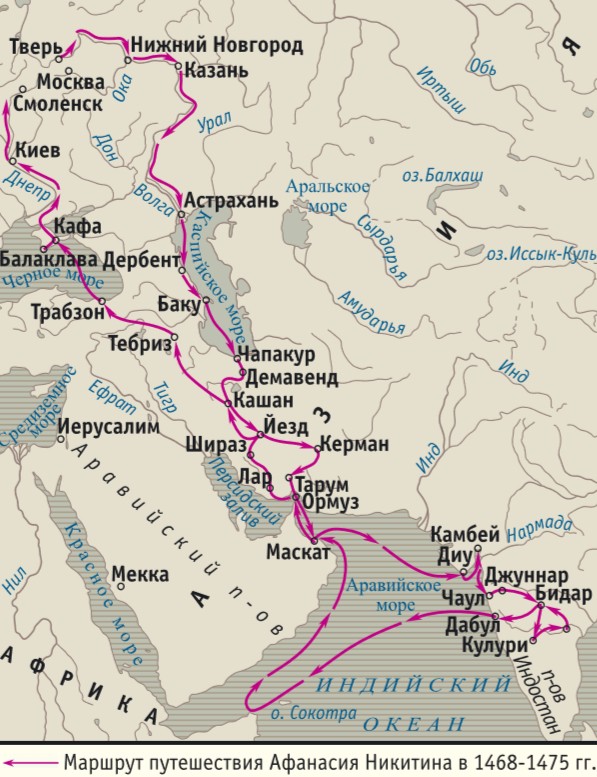

Российский купец и путешественник Афанасий Никитин в XV в. жил в Твери. О нем известно только то, что он сам рассказал в своих знаменитых дневниках, которые вел во время путешествия в Азию: «Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море – Дербентское, дарья ( перс . – море) Хвалисская, второе море – Индийское, дарья Гундустанская, третье море – Черное, дарья Стамбульская». Сейчас эти моря называются соответственно Каспийское, Аравийское и Черное.

Читая рассказ Афанасия, становится понятно, что он был тверским купцом среднего достатка, торговал, видимо, в основном в приволжских городах и на Кавказе. А в Индию попал волею случая, «от многия беды» после того, как его корабль разграбили татары.

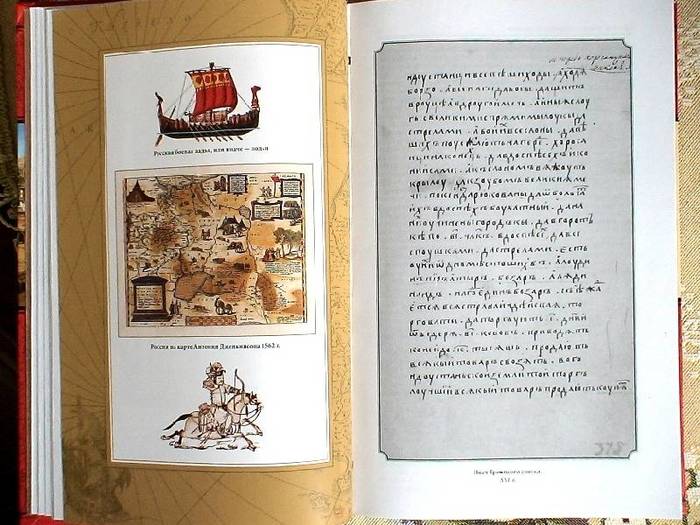

Путешествовал Никитин с 1468 по 1475 г. Его путевой дневник носит неофициальный характер, он написан живым языком человека, попавшего на чужбину, и сильно отличается от церковной и светской литературы того времени. В нем без труда угадываются черты характера автора. Афанасий Никитин был бесстрашным, искренним и непосредственным человеком, глубоко верил в Бога, тосковал по родине и молился о том, чтобы живым и невредимым вернуться на Русь. Умер он в 1475 г., на обратном пути, недалеко от Смоленска.

«Хождение за три моря»

В 1468 г. Афанасий Никитин отправился из Твери вниз по Волге с караваном торговых судов. Его путь лежал в Ширванское княжество в Закавказье. Чтобы безопасно пройти по Волге, Афанасий рассчитывал присоединиться к судам московского посла в Ширване Василия Панина, но разминулся с ним. В устье Волги на русских купцов напали татары: одних убили, других взяли в плен, а корабли разграбили. Добравшись до Дербента, Афанасий просил Панина и бил челом ширваншаху о заступничестве за пленных, чтобы купцам вернули товары, в крайнем случае помогли деньгами на обратную дорогу.

Через некоторое время людей отпустили, но в другой помощи отказали. Разбойники считали: «то, что пришло с моря, – собственность владельца побережья». Теперь возвращение на Русь означало для Никитина долговую яму, и он принял решение следовать дальше на восток: «И разошлись мы, заплакав, кто куда: у кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь, а кто был должен, тот пошел куда глаза глядят. А иные остались в Шемахе, иные же пошли в Баку работать». Проведя в Иране более двух лет, Никитин двинулся дальше на юг, ему стало известно, что в Индии ценятся породистые жеребцы и там же можно дешево купить дорогие на Руси товары.

«Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и от Бориса Захарьича. Поплыл я вниз Волгою». Из книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря»

Переезжая из одного города в другой, Афанасий, наконец, добирался до Ормуза: «А Ормуз – на острове, и море наступает на него всякий день по два раза… велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет». Во время путешествия Афанасий ведет дневник – записывает впечатления о природе, городах и жителях тех мест, в которых бывает.

Вскоре на таве (индийском судне без верхней палубы) Никитин направляется «за море Индийское», в Индии он планирует продать жеребца, но неожиданно хан-мусульманин отбирает его и обещает вернуть жеребца и дать Афанасию в придачу тысячу золотых, если он перейдет в мусульманскую веру. Афанасий в отчаянии, но на его счастье нашелся добрый человек, который заступился за православного христианина, и Никитину жеребца возвратили.

Афанасий – купец, во всех городах, где он бывает, он внимательно изучает рынки и приходит к выводу, что «для нашей земли нет ничего: все товар белый для бесерменской земли, перец, да краска… на торгу продают коней, камку (ткань), шелк и всякий иной товар да рабов черных, а другого товара тут нет. Товар все гундустанский, а съестного только овощи, а для Русской земли товара тут нет».

Никитин путешествует по индийским городам. Его поражает это страна, обычаи ее жителей, и он живо рассказывает о них в своих записках: «простые люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. Из простого народа мужчины и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много – дивятся белому человеку…

В Индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да буйволы – на них ездят и товар и иное возят, все делают». От наблюдательного русского путешественника не ускользают детали жизни индийцев: и сельское хозяйство, и состояние армии, и способ ведения войны: «А индийский великий князь могуществен и рати у него много. Крепость его на горе, и стольный город его Виджаянагар очень велик. Три рва у города, да река через него течет. По одну сторону города густые джунгли, а с другой стороны долина подходит – удивительное место, для всего пригодное. Та сторона непроходима – путь через город идет; ни с какой стороны город не взять: гора там огромная да чащоба злая, колючая».

Афанасий постоянно ощущает себя иностранцем на чужбине, убежденный православный христианин, он общается с представителями разных вероисповеданий: мусульманами и индуистами, но остается верен своей религии, старается определить по звездам время православных праздников и постов. На «пятую Пасху» Афанасий решает, что пора возвращаться на Русь. В записках он пишет: «Первую Пасху праздновал я в Каине, а другую Пасху в Чапакуре в Мазандаранской земле, третью Пасху – в Ормузе, четвертую Пасху в Индии, среди бесермен, в Бидаре, и тут много печалился по вере христианской». Он тоскует по родине, и, проведя столько лет на чужбине, познакомившись с разными народами и государствами, приходит к выводу:

«А Русь … на этом свете нет страны, подобной ей. Но почему князья земли Русской не живут друг с другом как братья! Да устроится Русская земля, а то мало в ней справедливости!»

В январе 1473 г. Никитин отплыл из Дабула на судне, которое после почти трехмесячного плавания, делая остановки в Эфиопии и на Аравийском полуострове, прибыло в Ормуз. Торгуя пряностями, Никитин прошел через Иранское нагорье к Тебризу, пересек Армянское нагорье и осенью 1474 г. достиг Трабзона. В Феодосии Афанасий зимовал, возможно, в это время он редактировал свои путевые записи, а весной двинулся на север. К несчастью, не доехав до Смоленска, Афанасий заболел и умер. Его дневник «Хождение за три моря» привезли в Москву купцы.

В XVI–XVII вв. эти путевые записки русского путешественника неоднократно переписывали, всего известно шесть списков. Один из них в начале XIX в. обнаружил Н. М. Карамзин и высоко оценил его. Афанасий Никитин стал первым европейцем, просто и правдиво описавшим средневековую Индию. Его «Хождение за три моря» содержит ценные географические, исторические и этнографические сведения о природе, хозяйстве, населении и обычаях Индии и других азиатских стран. Это – один из ярких образцов жанра путевых очерков и, бесспорно, один из наиболее замечательных памятников русской литературы XV века.

Источник

Что увидел Афанасий Никитин за тремя морями? 1 серия

Хождение за первое море – Дербентское

Доброго времени! Благодарю за посещения моего канала «История Тут». На повестке дня история об Афанасии Никитине в трех сериях: « Что увидел Афанасий Никитин за тремя морями? »

А знаете ли вы, что Афанасий Никитин посетил Индию раньше, чем Васко да Гама открыл туда морской путь? Никто не спорит с тем, что люди в те времени путешествовали, например, совершали паломничества по святым местам или вообще наведывались в гости незваными во время крестовых походов.

А вот Никитин был купцом, и поездка его носила коммерческий, а не религиозный и не гостевой характер. Свои наблюдения путешественник изложил в дневниках о хождении за моря. Там он со вкусом и подробно осветил не только бытовые условия жизни тамошних народов, но еще описал культуру, экономику и политическое устройство разных стран.

«Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море — Дербентское, дарья Хвалисская, второе море — Индийское, дарья Гундустанская, третье море — Черное, дарья Стамбульская» ( Источник )

Родословная Афанасия Никитина. О ранних годах путешественника известно мало. Родом он из Твери, происходил из крестьянской семьи. Его отец носил имя Никита. Но так как в те времена отчества не использовались, то Никитич превратился в фамилию Никитин. Больше об этом периоде неизвестно ничего. Годы его путешествия определяют как 1468-1474 года. Хотя некоторые историки указывают другие даты.

Никитин довольно рано стал купцом. Торговал с разными европейскими странами. Торговые операции его проходили успешно, он слыл удачливым купцом и жил в достатке.

Со временем Афанасий Никитин решил освоить азиатское направление для своей торговли. Начинать планировалось с района, где расположена нынешняя Астрахань. Он добился у Великого тверского князя грамоту, разрешающую проводить торговые операции в этом регионе.

Весной 1648 года он начал азиатское путешествие по реке Волга через волжские города прямо к Нижнему Новгороду. Здесь Афанасий Никитин должен был соединиться с караваном московского посла Василия Панина. Но встреча не состоялась, так панинский караван ушел на юг раньше.

Через две недели он вместе с другими купцами плывет к Астрахани. Объединенный купеческий караван без проблем прошел Казань. Дальше везение закончилось для Афанасия Никитина. Около Астрахани караван подвергся ограблению со стороны астраханских татар.

У Афанасия Никитина было захвачено два судна и четырех. Оставшиеся суда в Каспийском море попали в сильный шторм, который выбросил их на берег. Афанасий потерял весь товар и деньги. О возвращении домой не могли быть и речи. Отдавать взятые в долг деньги отдавать было нечем. Он решил испытать судьбу и стать посредником в торговых операциях. Вот с этого момента началось путешествие, прославившее Афанасия Никитина на века.

Русский путешественник через Дербент добрался до Баку, а оттуда направился в Персию в историческую область Мазендеран, которая располагалась на южном побережье Каспийского моря. Затем он перешел горы и направился далее на юг. Он передвигался по Персии не спеша, бывал в селениях, торговал и одновременно изучал местные обычаи и языки.

Он побывал в таких персидских городах, как Чапакур, где прожил шесть месяцев, Сари, Демавенд и других. В некоторых из них жил по месяцу. Целью его продвижения был город Ормуз, который находил на одноименном острове у южных берегов Персии. Тогда это был большой оживленный порт.

В Ормузе Афанасий узнает о том, что местные купцы продают жеребцов на полуостров Индостан, он покупает арабского скакуна, надеясь его выгодно сбыть. В Ормузе его поразило, что море два раза в день наступает на берег. А дальше его путь лежал в Индию.

Благодарю тех, кто дочитал эту статью до конца, и тех, кто сошел с дистанции на полпути :). Ваша подписка на канал «История Тут» и лайк будут автору наградой и сделают его день счастливым 🙂

Источник

Путешествие Афанасия Никитина в Индию

Афанасий Никитин – известный русский путешественник, купец и писатель. Он вошел в историю как один из первых европейцев, которому удалось совершить длительное путешествие в Персию, Турцию и Индию. Свои удивительные открытия и достижения он описал в книге «Хожение за три моря»

Весной 1468 года Никитин снарядил два судна, чтобы начать торговлю в новых землях. Его маршрут пролегал через Волгу и Каспий, где на местных рынках особенно ценились дорогие русские меха.

Но под Астраханью корабли были практически полностью разграблены татарами. Разоренные купцы не могли вернуться на родину, поскольку многие из них закупали товар на продажу в долг, и по возвращении домой их ожидала долговая яма. Им ничего не оставалось, как отправиться по свету в поисках лучшей доли.

Путешественник узнал, что в Индии особенно высоко ценятся породистые жеребцы. На последние деньги он приобрел скакуна, надеясь выгодно его продать индийским торговцам и разбогатеть. Так в 1471 году Никитин оказался в Индии, которая к тому времени уже была на картах, но по-прежнему оставалась малоизученной страной.

В течение трех последующих лет русский купец путешествовал по Индии. Соскучившись по родине, он запасся индийскими товарами и двинулся в обратный путь. Однако в одном из портов все его товары были арестованы. Перезимовав в Феодосии, Афанасий Никитин вновь двинулся в путь, но весной 1475 года скончался по дороге домой.

Дубликаты не найдены

Строго не суди, мой первый пост.

Cпасибо,за адекватную критику

«Хожение за три моря» («Хождение за три моря»)[К 1] — памятник литературы в форме путевых записей (жанр хожения), сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в 1468—1474 (датировка Л. С. Семёнова[1], ранее И. И. Срезневским датировалось 1466—1472 годами).

Спустился к соседу татарину, говорит никаких кораблей он не грабил, так — напал на персидский караван

Одорико Матиуш (ок. 1274 — 1331) — монах-францисканец и путешественник по Азии

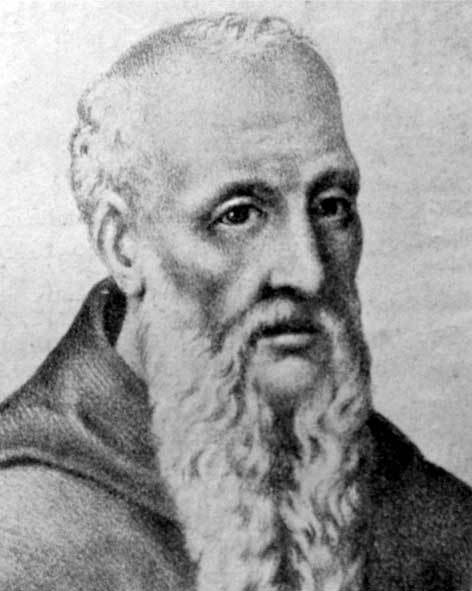

Первые достоверные и достаточно обстоятельные сведения о странах и народах Центральной Азии и Дальнего Востока начали поступать в Европу лишь в эпоху монгольских завоеваний. Эти сведения приносили купцы и католические монахи, которые по поручению папы римского и европейских монархов отправлялись во главе дипломатических миссий в ставку монгольских ханов в Каракоруме или к императорскому двору в Пекине.

Эти миссии имели как политико-разведывательный, так и торговый характер, поскольку в руках монгольской феодальной верхушки находился контроль над важнейшими мировыми торговыми путями и, кроме того, накапливалась огромная военная добыча. В их ставки, превратившиеся в обширные рынки, спешили купцы-конкуренты со всех концов света, особенно из стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.

Для монахов и купцов, как известно, двери легче открывались, чем для других путешественников, поэтому их странствия завершались более или менее успешно. Многие из этих первопроходцев благодаря собранным ими ценным географическим сведениям вошли в историю познания Земли. Ореолом величайшего путешественника до эпохи Великих географических открытий окружено имя венецианского купца Марко Поло, на которого ссылаются авторы, занимающиеся историей географического изучения Земли.

В их работах часто встречается и имя другого замечательного путешественника — Одорико Матиуша. Добытые им сведения о странах и народах Азии, очищенные от небылиц и неточностей, как и материалы Марко Поло, были использованы в последующем знаменитыми картографами, в том числе венецианцем Фра Мауро.

Стамбул. Укрепления византийского времени

Одорико Матиуш (Одерих Матиусси) родом чех. Родился он около 1274 года (по другим данным, на 12 лет позже) в деревушке Вилла-Нова близ города Порденоне в исторической области Фриули (ныне входит в состав итальянской провинции Удине). От этих названий произошли и другие два имени, под которыми он известен: Одорико Порденоне и Одорико Фриульский.

Край, где родился Матиуш, в то время принадлежал Чешскому королевству и был больше связан со славянскими землями, чем с Италией. Отец будущего путешественника служил в местном гарнизоне, но сына привлекала деятельность проповедника христианства, и он вступил в ряды монашеского ордена францисканцев.

Свою миссию в качестве странствующего проповедника Матиуш начал в 1316 году или чуть позже. Он не получил образования. В какой-то мере этим, быть может, и объясняется, что он часто принимал на веру небылицы и легенды. Склонен он был и к преувеличениям. Впрочем, и то и другое в определенной степени свойственно многим путешественникам средневековья. Но сознательных вымыслов у Одорико нет. Известный английский историк географических исследований Бейкер пишет, что если Одорико и пересказывал чьи-то побасенки, то отмечал и важные реальные факты. Потому-то работы его стали важнейшим документом того периода сношений Европы с Востоком.

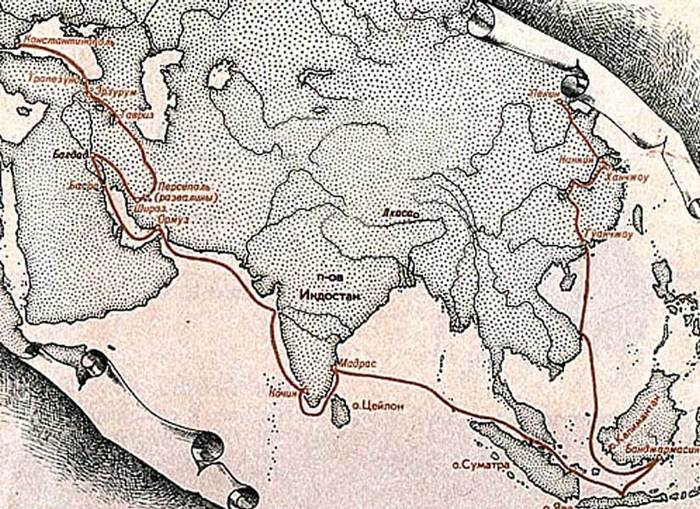

Маршрут Матиуша начался от стен Константинополя, тогдашней столицы Византийской империи, стоящей на трансперсидском торговом пути с конечным пунктом в Ормузе.

От Константинополя Матиуш прошел к Трапезунду (ныне Трабзон на северо-востоке современной Турции) Миновав затем Эрзурум, Одорико попал в Тавриз (Тебриз в Иранском Азербайджане). Этот крупнейший в средние века азербайджанский центр произвел на чешского путешественника большое впечатление богатством и красочностью базаров, роскошью странноприимных домов, великолепием мечетей и медресе. Одорико называет Тавриз «лучшим городом на свете». Отмечая выгодное положение города на большом торговом пути, он говорит, что «весь мир шлет ему товары».

Городские ворота Тебриза (рисунок XIX в.)

Следующий пункт маршрута — город Кашан в центральной части Ирана, место, где изготовлялись удивительные по красоте изразцы, которыми до сих пор блещут самаркандские и бухарские памятники старины. От Кашана путешественник направился на юг Ирана к городу Персеполю (по-гречески «город персов»). Сооруженный в V-VI веках до н.э., он был когда-то известен роскошной царской резиденцией с многоколонными залами, великолепной парадной лестницей, на скульптурных рельефах которой были изображены народы, покоренные хеменидами.

Дальнейший путь Матиуша пролегал в Багдад, тогдашнюю столицу одного из уделов державы Хулагидов, а затем в Ормуз, находившийся на берегу пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы Аравийского моря. Ормуз был главным пунктом торговых связей стран Среднего и Ближнего Востока с Индией. Одорико обращает особое внимание в этом шумном и пестром восточном городе на конструкцию кораблей, отмечая, что скреплены они только бечевками. «На одном из этих судов, — говорит путешественник, — я плыл сам и не мог там найти ни кусочка железа».

Весной 1321 года Матиуш морским путем попадает в район Бомбея. «Индия, — записывает он, — оказалась не островом, а землей, сильно опустошенной татарами (монголами)». Попытка францисканца развернуть здесь проповедническую деятельность не увенчалась успехом. В Индии сосуществовали многие религии: мусульманство, активно поддерживаемое фанатичными правителями, брахманизм со свойственным ему жестоким ритуалом жертвоприношений и множество разных форм анимизма и идолопоклонства. Одорико поразил здесь обычай сожжения вдов с умершими мужьями. Местные христианские (несторианские) общины подвергались гонениям. Одорико вскоре покидает эти места, взяв направление на юг и затем вдоль Малабарского берега, известного своей торговлей перцем. Этот товар арабы вывозили отсюда в Аден. На Малабарском берегу Одорико опять встретил старые несторианские центры, но и здесь он убедился в бесполезности своей миссионерской деятельности.

Всегда интересуясь природными особенностями, он отметил, что в здешних лесах водится множество хищных зверей и обезьян.

Самую южную оконечность Индостанского полуострова путешественник обогнул на большом корабле, вмещавшем 700 человек. Заглянув попутно на Цейлон (Шри-Ланка), он направился затем к крупному индийскому портовому городу Мадрасу. Коромандельское побережье, где находится Мадрас, привлекало арабских, китайских и других торговцев, вывозивших отсюда ароматические травы, рубины, жемчуг. Местное население тоже находилось под властью монголов и с 70-х годов XIII века посылало им дань.

Одорико привлекал в Мадрас прах апостола Фомы, которому он, как ревностный христианин, хотел поклониться. Любопытен в связи с этим рассказ Матиуша, представляющий собой яркую картину жизни и обычаев того времени. Над останками христианского святого «. высился храм с множеством кумиров, из которых один, исполинского вида, весь в золоте и драгоценных камнях, с богатейшим ожерельем, был поставлен на не имеющем цены престоле». Далее путешественник пишет: «Язычники поклоняются этому богу, лежат перед ним в пыли, колются острым оружием, чтобы сделать ему угодное; иные на коленях ползут из дому к удивительному идолу, жертвуя ему все, что только дорого. Раз в году славного кумира возят на колеснице. Впереди шествуют девственницы, богомольцы, прибывшие издалека, больные, певцы. Изуверы бросаются под колеса повозки и гибнут».

Храм Сыновей Почтительности в Гуанчжоу

Из Мадраса после 50-дневного плавания Матиуш прибыл на Большие Зондские острова. Он первым из европейцев упоминает Суматру. «Здесь я, — говорит Одорико, — начал терять из виду Полярную звезду, так как Земля ее заслоняла». Из этой фразы нетрудно понять, что нашу планету наблюдательный чешский путешественник средневековья представлял себе в виде шара.

Суматру он миновал морским путем с восточной стороны и оказался в порту Семаранг на острове Ява. Он отметил пышную тропическую природу острова, роскошь построек местных владык.

Далее на пути монаха-путешественника оказался Борнео (Калимантан), крупнейший из островов Большого Зондского архипелага. Рассказывая о нем, Одорико, в частности, подробно описывает саговую пальму, из густого клееобразного сока которой приготовляют «муку» и»другую пищу». Он говорит также о «духовых» ружьях, которыми пользуются на охоте жители острова (имеются в виду духовые трубки со стрелами).

С Борнео Матиуш направляется в Индокитай, но долго там не задерживается. Снова долгий морской переход. И вот, наконец, сын Средиземноморья ступил на китайскую землю, высадившись, очевидно, в Макао.

Уже с первых шагов на этой земле он обращает внимание на то, что она богата хлебом, вином, рисом, мясом, рыбой и другими продуктами. По широкой извилистой реке Жемчужной — рукаву дельты Сицзяна — он поднимается к Кантону (Гуанчжоу), одному из древнейших городов и важнейших портов страны. Долины Жемчужной и Сицзяна — густо заселенный сельскохозяйственный район.

Гость из далекой Европы, считавший Венецию образцом большого города, был поражен размерами Кантона, который, по его оценке, в три раза больше Венеции. Монах наблюдает кипучую жизнь города и среди прочего отмечает: «Во всей Италии нет такого количества кораблей, сколько их в одном этом городе».

Он сравнивает и другие города Южного Китая с итальянскими. «Величайшим городом в мире» называет Матиуш Ханчжоу (Катусай), подобно Венеции расположенный на берегу морского залива. «Город имеет 100 миль в окружности, — пишет Одорико, — и насчитывает более 12 тысяч мостов». В те времена этот крупнейший торговый и ремесленный центр Китая славился, в частности, шелками.

Мраморный памятник на могиле Одорико

На побережье Южного Китая Матиуша заинтересовал любопытный способ рыбной ловли с помощью бакланов — больших водоплавающих птиц. Привязанного веревкой баклана спускают на воду; тот ныряет, хватает рыбу, но проглотить ее не может, так как на шею ему надето узкое кольцо. Когда птица появляется на поверхности, улов у нее в буквальном смысле вытаскивают из горла.

Озорико посетил ряд других больших городов Южного Китая, в том числе Нанкин. Отсюда по Великому каналу он добирается до Хуанхэ. «Река проходит через самую середину Китая, — пишет он, -и, когда разливается, производит громадные разрушения, подобно реке По у Феррары».

По Великому каналу Матиуш прибыл в конечный пункт своего путешествия — Пекин, тогдашний Ханбалык (город хана). В Пекине он прожил три года, много узнал о Китае и китайцах нового, о чем не пишет даже Марко Поло. Он рассказывает, например, о том, что «признаком знатности у мужчин служат длинные ногти, а у красивых женщин. маленькие ножки, по этой причине матери, как только у них рождаются девочки, так сильно перевязывают им ступни, что те более не растут». Впервые Матиуш описал и судоходство на Великом канале.

Вместе с другими католическими монахами, находившимися в Пекине, Матиуша по праздникам приглашали в императорский дворец. Наблюдая придворную жизнь, он отмечает, что у престола богдыхана, проявляющего большую веротерпимость, толпятся и молятся за него люди разных народностей и вероисповеданий — христиане, магометане, буддисты, даосисты, последователи Конфуция и другие. Но Одорико понимал, что дело не столько в веротерпимости хана, сколько в его хитрости. Окружая себя представителями покоренных народов, позволяя им молиться за «свыше данного владыку», формируя из них свою гвардию, делившуюся на подразделения по языку, происхождению и религии и тем самым разобщенную, великий хан обеспечивал прочность своего трона.

Любопытна картина тронного заседания. Одорико говорит и о порядке его ведения, и о степени близости каждого человека из окружения богдыхана к своему владыке. Необычен блеск их одежд, головных уборов. Четыре секретаря, сидящие у ног Хубилая, тщательно записывают каждое его слово. Раболепно склоняется перед владыкой тысячная придворная толпа. В столице богдыхан живет лишь зимой. Летом же весь двор переселяется на север, в его родную Монголию.

Есть у Одорико некоторые сведения об административном устройстве страны, средствах связи, организованной монгольскими правителями. Вся империя делится на 12 частей. Везде имеются подставы и гостиницы. Если донесение очень срочное, гонцы передвигаются на быстро бегающих верблюдах — дромадерах, а не на лошадях. Приближаясь к подставе, гонец трубит в рог, и из гостиницы сразу же выезжает следующий гонец. Таким образом, донесение доставлялось великому хану вместо месяца за один день. Приносили известия и скороходы Подставы для них располагались через каждые три мили. Скороходы носили пояса с колокольчиками, звон которых извещал об их приближении.

В обратный путь Одорико отправился через провинции Шаньси, Сычуань и через Тибет — самое высокое и обширное в мире нагорье, отличающееся крайней суровостью климата. «Жители этой страны живут в шатрах из черного войлока», — пишет он, имея в виду кочевников-скотоводов. Одорико интересуют своеобразный быт и религия тибетцев — ламаизм, то есть северная ветвь буддизма, приближенного к местным, сходным с шаманскими верованиям. Его многое удивляет, вызывает в душе различные чувства Он, например, не может спокойно смотреть на то, что людей в Тибете не хоронят, как принято у христиан, а, разрубив на части, оставляют на съедение священным птицам — грифам.

Предполагаемый маршрут Одорико (1316-1330)

Одорико, по-видимому, посетил Лхасу (у него — Гота) — столицу Тибета, и если не был первым европейцем, побывавшим в ней, как считает английский исследователь Бейкер, то, по крайней мере, первым ее описал. Обобщая свои наблюдения о Лхасе, Одорико говорит: «Их главный город очень красив и построен весь из белого камня, а его улицы хорошо вымощены».

Точных сведений о пути Одорико на родину из Тибета нет. Из-за преждевременной кончины он не успел ничего об этом рассказать. Предполагают, что он шел через Кабул (Афганистан), затем Хорасан (Северный Иран), Тебриз, а оттуда прежним маршрутом в Венецию. На родину он вернулся через четырнадцать с половиной лет «изнуренным и больным, человеком».

В мае 1330 года Одорико продиктовал в Падуе собрату-монаху рассказ о своих путевых наблюдениях и приключениях, а в самом начале 1331 года поехал с незаконченным отчетом к римскому папе. Однако на пути 14 января в Удинесском монастыре он скончался. Здесь же, в монастыре, в присутствии множества людей его похоронили под алтарем как святого, хотя приобщили к лику святых значительно позже, в 1775 году. Венецианский скульптор Филиппо де Санти изваял на его могиле мраморный памятник.

К сожалению, труды Одорико на русском языке не издавались. Есть только очень краткое изложение его рассказа в «Правительственном вестнике» за 1891 г. («Славянин путешественник»), а также короткое извлечение в книге «Неведомые земли» немецкого автора Рихарда Хеннига, опубликованной издательством «Иностранная литература».

Человек, открывший Антарктиду.

20 (9) сентября 1778 года, 240 лет назад, родился Фаддей Беллинсгаузен – один из самых выдающихся русских мореплавателей и флотоводцев, адмирал русского флота. В историю не только России, но и мира Фаддей Беллинсгаузен вошел как первооткрыватель Антарктиды – огромного южного континента, покрытого льдами. Но в жизни Беллинсгаузена нашлось место не только далеким морским путешествиям и географическим открытиям, но и воинским подвигам. Действующий морской офицер, он участвовал во многих походах русского императорского флота, в боевых действиях против Османской империи.

По происхождению Фаддей Фаддеевич Беллингсаузен был остзейским немцем. Фаддей – имя русифицированное, на самом деле при рождении будущего путешественника и адмирала назвали Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен. Он происходил из старинного прибалтийского дворянского рода Беллинсгаузенов. Известно, что еще 30 июля 1661 года шведская королева Кристина возвела генерал-майора шведской кавалерии и лифляндского ландрата Иоанна-Эбергардта фон Беллинсгаузена в баронское достоинство Шведского королевства. Но Фаддей в своем роду был, пожалуй, самым знаменитым представителем.

Когда прибалтийские земли, принадлежавшие Швеции, вошли в состав Российской империи, многие местные дворяне шведского и немецкого происхождения продолжили верную службу, только уже новому монарху – российскому. Из остзейских дворян вышло множество знаменитых русских военных и государственных деятелей, включая и мореплавателей. Не только Фаддей Беллинсгаузен, но и Иван Крузенштерн, Фердинанд Петрович и Фердинанд Фердинандович Врангели, Федор Петрович Литке и многие другие выдающиеся российские моряки и путешественники происходили из фамилий остзейского немецкого дворянства.

Родился Фаддей Беллинсгаузен на острове Эзель (Сааремаа) – самом крупном острове Моонзундского архипелага в Эстонии, который до 1710 года принадлежал Швеции, а затем, в результате Северной войны, был включен в состав Российской империи. Уже потом, став морским офицером, Беллинсгаузен говорил:

Я родился среди моря; как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря.

В 1789 году Фаддей Беллинсгаузен поступил в Морской кадетский корпус в Кронштадте – военно-морское учебное заведение, созданное в 1752 г. на базе Морской академии. Шесть лет провел Беллинсгаузен за изучением морского дела и смежных военных дисциплин, прежде чем в 1795 году получил свой первый флотский чин гардемарина. В 1796 г. он участвовал в плавании к берегам Англии, после которого в 1797 году был произведен в мичманы и направлен для прохождения дальнейшей службы в Ревельскую эскадру. В этой эскадре Фаддей Беллинсгаузен прослужил следующие шесть лет – до 1803 года. В 1803 г. Фаддей Беллинсгаузен отправился в первое кругосветное плавание на корабле «Надежда» под командованием Ивана Крузенштерна. Это плавание, длившееся до 1806 г., стало для молодого флотского офицера прекрасной школой дальних путешествий. После завершения похода Фаддей Беллинсгаузен был произведен в капитан-лейтенанты.

В 1807-1819 гг. Фаддей Беллинсгаузен продолжал службу на флоте, командуя рядом кораблей – корветом «Мельпомена», затем с 1812 по 1816 – фрегатом «Минерва», а в 1817-1819 – фрегатом «Флора». Но самое масштабное событие в жизни офицера было еще впереди. 31 марта (12 апреля) 1819 года знаменитый путешественник Иван Крузенштерн направил письмо морскому министру Российской империи адмиралу Ивану де Траверсе. В письме Крузенштерн подчеркивал необходимость начала самостоятельного исследования русскими моряками полярных вод и предлагал снарядить две экспедиции – на Северный полюс и на Южный полюс. Каждая экспедиция, по плану Крузенштерна, должна была включать по два корабля с опытными офицерами и матросами.

Начальником экспедиции на Южный полюс Крузенштерн предлагал назначить капитана 2-го ранга Василия Головнина, однако поскольку в это время Головнин проводил самостоятельное кругосветное плавание, морское ведомство остановилось на кандидатуре капитан-командора Макара Ратманова, командовавшего линкором «Юпитер», а в прошлом также участвовавшего в экспедиции Крузенштерна. Вопрос с назначением Ратманова был уже решен, когда пришло известие о том, что капитан-командор пострадал во время кораблекрушения у мыса Скагена и должен остаться на лечение в Копенгагене. Тогда вместо Ратманова и была одобрена кандидатура капитана 2 ранга Фаддея Беллинсгаузена, который в это время проходил службу на Черноморском флоте в должности командира фрегата «Флора».

Для участия в экспедиции были снаряжены два корабля – шлюп «Восток», которым командовал непосредственно начальник экспедиции капитан 2-го ранга Фаддей Беллинсгаузен и шлюп «Мирный». которым командовал лейтенант Михаил Петрович Лазарев. 4 (16) июля 1819 года экспедиция вышла из Кронштадта и направилась через Атлантику в сторону Южной Америки. 2 (14) ноября русские корабли прибыли в Рио-де-Жанейро и далее двинулась на юг. Экспедиция обогнула юго-западный берег острова Южная Георгия, затем пошла к Земле Сандвича и, установив, что эта земля является архипелагом, переименовала ее в Южные Сандвичевы острова. В группе Южных Сандвичевых островов было открыто несколько островов, названных в честь участников экспедиции — остров Лескова, остров Торсона и остров Завадовского.

16 (28) января 1820 года экспедиция русских мореплавателей достигла берегов неизведанного материка. Так была открыта Антарктида, в существование которой еще незадолго до путешествия мало кто верил даже среди опытных морских офицеров. 21 января (2 февраля) русские моряки второй раз видели берег, а 5 и 6 февраля (17 и 18 февраля) максимально приблизились к береговой линии. Во время антарктической зимы корабли отошли в Тихий океан, а затем вновь вернулись к неизведанному материку. Были открыты остров Петра I, Земля Александра I, остров Рожнова (Гиббс), остров Мордвинова (Элефант), остров Шишкова (Кларенс), остров Михайлова (Корнуэлс), острова Три Брата (ныне Эспланд и О’Бриен). Затем корабли от Южных Шетландских островов двинулись в сторону бразильского побережья и после посещения Рио-де-Жанейро пересекли Атлантический океан и вернулись в Россию.

24 июля (5 августа) 1821 г. экспедиция прибыла в Кронштадт, куда для ее торжественной встречи приехал сам император Александр I. Участники экспедиции получили многочисленные поощрения. Например, лейтенант Михаил Лазарев, минуя звание капитан-лейтенанта, был произведен сразу в капитаны 2-го ранга. Сам Фаддей Беллинсгаузен был произведен сразу после плавания в чин капитана 1-го ранга, а еще через два месяца – в чин капитан-командора и получил орден Св. Георгия IV степени.

Результатами путешествия Беллинсгаузена и Лазарева стало открытие шестого материка – Антарктиды, а также 29 островов в Южном полушарии. Это было одно из самых значительных географических открытий в истории человечества, тем более, что русским кораблям удалось обойти всю Антарктиду. Помимо открытия материка и 29 островов, путешественники собрали богатые естественнонаучные и этнографические коллекции, которые существенно обогатили отечественную науку.

В военно-морской карьере Беллинсгаузена плавание к берегам Антарктиды стало переломным моментом. Если до 43 лет он дослужился лишь до капитана 2-го ранга, то сразу после плавания был повышен до капитана 1-го ранга и вскоре до капитан-командора. Путешествие принесло Беллинсгаузену всероссийскую известность, почет и уважение в кругу морских офицеров. Он сразу вошел в элиту русского военно-морского флота. В 1822 г. капитан-командор Фаддей Беллинсгаузен был назначен командиром 15-го флотского экипажа, а в 1825 г. – генерал-цейхсмейстером морской артиллерии и дежурным генералом Морского министерства. Николай I, вступив на российский престол, в 1826 г. присвоил Фаддею Беллинсгаузену звание контр-адмирала. Таким образом, путь от капитана 2-го ранга до контр-адмирала занял у знаменитого путешественника всего несколько лет.

Уже после похода в жизни Фаддея Беллинсгаузена произошло и личное знаменательное событие. В 1826 г. он, 48-летний контр-адмирал русского флота, сочетался браком с 18-летней Анной Дмитриевной Байковой – дочерью секунд-майора Дмитрия Федосеевича Байкова, командира сапёрного батальона, служившего в Кронштадтской крепости. Несмотря на разницу в возрасте, Анна Дмитриевна стала надежной спутницей последних десятилетий жизни мореплавателя. Но за семейной жизнью она не забывала и о благотворительной деятельности, например была попечительницей кронштадтской церковно-приходской школы.

В 1826-1827 гг. контр-адмирал Фаддей Беллинсгаузен командовал отрядом кораблей русского флота, действовавшим в Средиземном море, затем – Гвардейским экипажем флота. В 1828-1829 гг. Беллинсгаузен участвовал в Русско-турецкой войне, отличившись при взятии Мессеврии и Инады, за что получил орден Святой Анны I степени. Помощник Беллинсгаузена по экспедиции Михаил Лазарев впоследствии тоже дослужился до адмирала, участвовал в многочисленных морских сражениях и был назначен командующим Черноморским флотом.

6 декабря 1830 года контр-адмиралу Беллинсгаузену был присвоен чин вице-адмирала, после чего он получил назначение начальником 2-й дивизии Балтийского флота. Несмотря на немолодой возраст, Беллинсгаузен продолжал верно служить своему отечеству. В 1839 г. 61-летний вице-адмирал был назначен главным командиром порта Кронштадт и военным генерал-губернатором Кронштадтской крепости. На время морской кампании он назначался командующим Балтийским флотом. В 1840 г. Беллинсгаузен в знак признания своих впечатляющих заслуг на морской службе был награжден орденом Св. Александра Невского, а в 1843 г. в возрасте 65 лет получил звание адмирала. В 1847 г. Беллинсгаузен был назначен генералом, состоящим при Особе Его Величества.

Здесь стоит отметить, что и в роли генерал-губернатора Кронштадта Беллинсгаузен добился не меньших успехов, чем на военно-морской службе и в качестве путешественника. Так, Беллинсгаузен очень любил цветущие сады и старался в бытность свою губернатором сажать в Кронштадте как можно больше парков и садов. Будучи человеком образованным, Фаддей Беллинсгаузен всегда уделял большое внимание развитию науки и образования. Еще до назначения генерал-губернатором Кронштадта он в 1832 году вместе с капитан-лейтенантом И. Н. Скрыдловым основал библиотеку и стал ее первым директором. Для открытия библиотеки потребовались немалые средства, которые адмирал получил благодаря частным пожертвованиям заинтересованных лиц. Большой вклад внес Беллинсгаузен и в общее благоустройство города, включая строительство новых зданий, приведение в порядок старых, расширение кладбища и т.д.

Выдающийся путешественник и флотоводец скончался в Кронштадте в 1852 году в возрасте 73 лет. За свою долгую жизнь Фаддей Беллинсгаузен прослужил на флоте более полувека, пройдя путь от кадета Морского кадетского корпуса до полного адмирала флота. Он участвовал во множестве морских походов, в Русско-турецкой войне, повышал боеготовность и подготовку русских моряков, но самым главным делом его жизни, разумеется, стоит считать открытие Антарктиды. К сожалению, могила Беллинсгаузена, похороненного в Кронштадте на лютеранском кладбище, не сохранилась.

В отличие от многих других выдающихся русских моряков, память о Беллинсгаузене увековечена не в именах улиц и площадей, а в географических названиях. Именем русского путешественника и адмирала названы море в Тихом океане, мыс на Сахалине, острова Фаддея и залив Фаддея в море Лаптевых, остров в архипелаге Туамоту в Полинезии, ледник Беллинсгаузена и, разумеется, научная полярная станция в Антарктике. Не забыли о путешественнике и астрономы, назвав в его честь один из лунных кратеров и астероид главного пояса (3659) Беллинсгаузен.

Кроме того, в состав Черноморского флота с 1965 по 1995 гг. входило океанографическое исследовательское судно, носившее имя Беллинсгаузена. В Кронштадте стоит памятник выдающемуся русскому мореплавателю, который был воздвигнут 11 сентября 1870 года в Екатерининском (Советском) парке. У памятника ежегодно проходит праздник посвящения юных моряков в юнги. Так кронштадтцы хранят верность традициям русского военно-морского флота и чтут память своего всемирно известного губернатора.

Путешествие Беллинсгаузена и Лазарева в очередной раз подтвердило статус России как великой морской державы. Наша страна по праву вошла в число тех стран, которые могут претендовать на освоение антарктического пространства с наибольшим правом – ведь материк был открыт именно русскими мореплавателями.

Источник