- Могущественные империи XX века

- Страны третьего мира

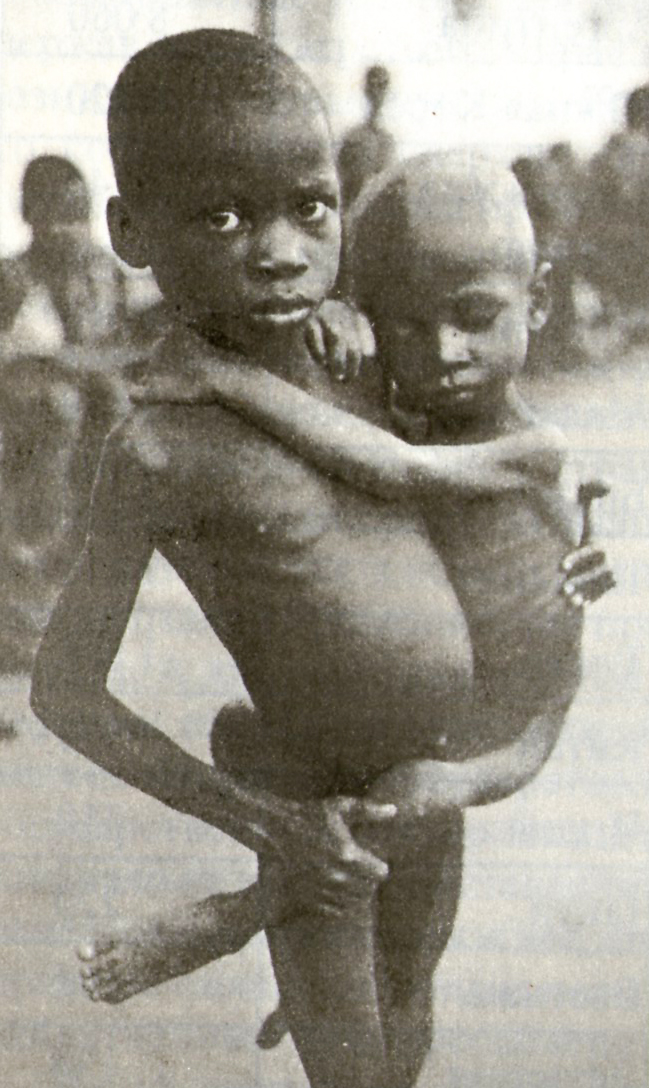

- Страны третьего мира — фото

- Крах колониализма

- Последствия ликвидации колониализма

- «Третий мир»

- Борьба за экономическую самостоятельность

- Тоталитарный социализм

- Усиление экономических трудностей

- Демографический взрыв

- Бурлящий котел

- «Третий мир» и сверхдержавы

- Перемена экономического курса

- Успехи в модернизации

- Преодоление отсталости в цивилизационном аспекте

Могущественные империи XX века

20-й век стал самым примечательным столетием в политической истории человечества. Это было время, когда много стран обрели независимость. Это был также век, в котором были созданы глобальные институты, такие как ООН, МВФ и ВТО. Эти институты стали более могущественнее, чем любая нация или союз наций. До образования этих институтов мир управлялся и контролировался несколькими странами, которые применяли колониальные методы господства над другими народами. Власть и контроль носили военный, политический, экономический и культурный характер. В течение столетия в новейшей истории существовало построение, подъем и падение самых могущественных колониальных империй. Сегодня я хотел бы поговорить с тобой, мой дорогой читатель, об этих сверхдержавах.

Австро-Венгерская империя

Итальянская империя

Немецкая колониальная империя

Португальская империя

Османская империя

Японская империя

Французская империя

Российская империя

Советский Союз

Британская империя

К чему приведет это противостояние, одному Богу известно. Нам же, дорогой читатель, остается сохранять разум, проявляя терпение, милосердие, любовь к нашим близким и просить Господа, чтобы наделил разумом тех людей, которые причастны сегодня к этому противостоянию. Пусть над нами всегда будет голубое небо и яркое солнце! До встречи.

Источник

Страны третьего мира

Страны третьего мира — фото

Крах колониализма

Упадок роли европейских государств на фоне становления сверхдержав — СССР и США — создал условия для краха колониализма после Второй мировой войны. Обе сверхдержавы по разным соображениям не были сторонниками сохранения колониализма. В СССР освободительное движение в колониях приветствовалось, поскольку оно было направлено против «империалистических стран», освободившиеся страны оценивались как возможные союзники. Правда, в СССР предпочитали, чтобы освободительным движением руководили коммунисты, как в Китае или Вьетнаме, но со временем там научились ладить и с некоммунистами.

США заняли противоречивую позицию. С одной стороны, они были принципиальными противниками колониализма. Напомним, что Соединенные Штаты возникли как государство в ходе войны за независимость. США постоянно выступали за свободу мореплавания и торговли, несовместимую с колониями. Наконец, ликвидация колониальных империй рассматривалась в США как средство экономического ослабления традиционных европейских конкурентов. С другой стороны, в условиях «холодной войны» Соединенные Штаты не могли не проявлять солидарности с европейскими союзниками. Кроме того, они однозначно выступали против освободительных движений и освободившихся стран, ориентирующихся на СССР. Но, в любом случае, США были против воссоздания колониальных империй после второй мировой войны.

В самих европейских метрополиях поначалу стремились сохранить хотя бы остатки империй. Великобритания согласилась на предоставление независимости Индии, но упорно держалась за остальные колонии. Французы были вынуждены уйти из Индокитая, но долго сопротивлялись освобождению Алжира. Деколонизация не обошлась поэтому без войн. Великобритания боролась с еврейскими повстанцами в Палестине в 1945—1948 годах, подавляла партизанское движение в Малайе в 1946—1960 годах и восстание Мау-Мау в Кении в 1952—1960 годах. Франция вела войну в Индокитае (1946—1954), в Марокко и Тунисе (1952—1956), в Алжире (1954—1962). Нидерланды пытались в 1945-1949 годах силой удержать в подчинении Индонезию. Дольше всех сопротивлялась деколонизации Португалия. Она воевала против повстанцев в Анголе и Мозамбике до 1974 года. Но для большинства метрополий бесславное окончание войны Англии и Франции против Египта в 1956 году означало, что сопротивление деколонизации безуспешно. Изменилось и отношение населения метрополий к колониям. Тяготы войн за их сохранение быстро искоренили в сознании остатки имперского мышления. В конце 50 — начале 60-х годов большинство французских колоний стали независимыми. Предоставила независимость своим колониям Англия. Наконец, в 70-х годах последней рухнула самая старая колониальная империя — португальская.

Так произошло одно из самых значительных событий истории XX века. Перестали существовать создававшиеся европейцами с XV века колониальные империи — главный атрибут великой державы.

Последствия ликвидации колониализма

Образование более сотни новых государств привело к резкому изменению политического ландшафта планеты. Освободившиеся страны составили большинство государств мира. Они стали новым важным фактором мировой политики. Соответственно, снизился политический вес европейских держав-метрополий.

Несмотря на то, что в политическом плане освободительное движение было направлено против европейских стран-метрополий, оно само было результатом глубокого воздействия на восточные общества идей европейской цивилизации. Об этом говорят лозунги освободительного движения. Ведь его лидеры не собирались восстанавливать доколониальные порядки и традиционное общество. Они хотели создать современное передовое национальное государство, составной частью которого должны были быть высокоразвитая промышленность, всеобщее избирательное право, грамотность населения и его доступ к современной медицине. Отсюда и понимание ими главной задачи освободившихся стран как задачи преодоления отсталости, модернизации. Победа освободительного движения стала важным шагом на пути становления единой мировой цивилизации, базирующейся на общих ценностях.

«Третий мир»

Рассматривая преодоление отсталости как первоочередную задачу, освободившиеся страны поэтому избегали однозначной ориентации на одну из сверхдержав. Это грозило им вовлечением в глобальный конфликт и отвлекало бы от решение этой задачи. Поэтому большинство из них предпочли войти в Движение неприсоединения. В этом смысле они составили как бы «третий мир». Другое распространенное название этих стран — развивающиеся, в отличие от стран Запада, достигнувших сравнительно высокого уровня развития.

Борьба за экономическую самостоятельность

Поначалу страны «третьего» мира считали, что главная причина отсталости — это их неравноправное подчиненное положение в мировой экономике как поставщиков сырья и потребителей готовой продукции. Именно это, казалось, делало их зависимыми и давало возможность Западу «грабить» колонии. По их мнению, осуществлялось это путем занижения цен на вывозимое из стран «третьего мира» сырье и завышение цен на ввозимые туда машины и оборудование. На самом же деле причины отсталости заключались не в этом. Не колониализм был ее причиной. Наоборот, европейский колониализм, как мы помним, возник в силу отсталости стран Востока, ставшей особенно очевидной после промышленной революции. Отсталость порождалась господством традиционных укладов жизни и экономики на Востоке. Но такое понимание пришло позже. Поначалу в отсталости винили Запад. Поэтому распространилось мнение, что нужно добиваться любыми средствами экономической самостоятельности либо путем повышения цен на сырье, либо путем свертывания импорта готовой продукции.

Первый путь был наиболее полно реализован в деятельности Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Созданная в 1960 году, она, добившись контроля над мировым экспортом нефти, начала в 70-х годах повышать цену на нее, действуя как международный картель. Действия ОПЕК, как уже отмечалось, вызвали в мире энергетический кризис, но резко увеличили доходы экспортеров нефти.

Другим направлением борьбы за экономическую независимость стало создание в странах «третьего мира» таких отраслей промышленности, которые дали бы возможность сократить импорт машин из западных стран. Это называлось проведением импортозамещающей индустриализации. Опыт такого рода был накоплен в странах Латинской Америки в 30-х годах. Шла она, в основном, за счет создания государственного сектора и государственного регулирования экономики. Сфера рыночных отношений искусственно сужалась.

Фактически и тот, и другой путь был попыткой подорвать сложившееся международное разделение труда, ослабить рыночный характер мировой экономики, противопоставить «третий мир» остальному.

Тоталитарный социализм

В тех освободившихся странах, где к власти пришли коммунисты, борьба за преодоление отсталости приняла форму тоталитарного социализма. Так произошло в Китае, Вьетнаме, Северной Корее (КНДР), Лаосе, Монголии, Камбодже в Азии и на Кубе. Эти режимы были похожи на те, что сложились после второй мировой войны в Восточной Европе. Отличие состояло в том, что компартии стали здесь влиятельной политической силой самостоятельно, активно участвуя в освободительном движении, и без непосредственной поддержки СССР. Поэтому все они, за исключением Монголии, проявляли большую независимость в отношениях с ним.

Усиление экономических трудностей

Попытка освободившихся стран преобразовать в свою пользу мирохозяйственные связи не увенчались успехом. Это оказалось недостижимой задачей. Так, высокие цены на нефть стимулировали во всем мире рост ее добычи, а импортеры нефти стали добиваться ее экономного использования и перехода на новые энергосберегающие технологии. В итоге возник избыток нефти на мировом рынке, страны ОПЕК стали снижать собственную добычу, чтобы не допустить падения цен, а это означало, что их доходы стали падать. Нужно иметь в виду, что энергетический кризис вызвал экономические трудности не только в развитых странах, но и во всех странах, импортирующих нефть, то есть в большинстве стран «третьего мира». Проведение же импортозамещающей индустриализации требовало средств. Внутренних источников было недостаточно. Пришлось обращаться к западным кредитам. Стала расти внешняя задолженность стран «третьего мира». К концу 1988 года она достигла более триллиона долларов — астрономической цифры. Критическое положение заставило пересматривать экономическую политику.

Демографический взрыв

Проблема преодоления отсталости была усугублена начавшимся после войны повышением темпов роста населения. Именно тогда эти страны вступили в ту фазу демографического развития, которую страны Европы и Северной Америки пережили в XIX веке. Смертность в странах Азии, Африки и Латинской Америки начала падать, а рождаемость осталась традиционно высокой. В итоге численность населения зарубежной Азии в 1950-1989 годах увеличилась с 1,326 миллиарда человек до 3 миллиардов, Африки — с 224 до 626 миллионов, Латинской Америки со 164 до 441 миллиона.

Настоящий демографический взрыв вызвал аграрное перенаселение. В ряде регионов, где природная среда обитания людей особо ранима, это привело к катастрофическим последствиям. Пример тому — район южнее Сахары в Африке. Быстрый рост населения привел к распашке всех пригодных земель, вырубке лесов, полному истощению источников пресной воды. Климат стал более засушливым, началась эрозия почвы, и Сахара перешла в наступление. В этой зоне с 70-х годов возникла постоянная угроза массового голода. Часть избыточного населения двинулась в город. С 1950 по 1980 год 350 миллионов жителей деревень стали горожанами, оседая в основном в трущобах, опоясывающих все крупные города Азии, Африки и Латинской Америки. В Калькутте, например, проживало более 10 миллионов человек, каждый год на заработки туда приезжало еще около 200 тысяч, при том, что в городе уже было 600 тысяч безработных, 200 тысяч бездомных и 100 тысяч нищих.

Высокие темпы роста населения усложняют решение проблемы преодоления отсталости. Высокая рождаемость ведет к омоложению населения — дети в возрасте до 15 лет составляют его половину в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Для преодоления отсталости нужно, чтобы они, по крайней мере, стали грамотными. Правительства этих стран должны выделять немалые средства на строительство школ, подготовку и содержание учителей и т.д. Громадная безработица — следствие высоких темпов роста населения — способствует сохранению низкой заработной платы и замедляет технический прогресс.

Бурлящий котел

Под воздействием бурного роста населения и политики правительств, направленной на ускорение развития общества, тысячелетний традиционный уклад жизни нарушился, начался переходный период. Новое сосуществовало со старым.

Экономика стала многоукладной. Наряду с традиционным, натуральным, аграрным сектором начал быстро развиваться современный в виде промышленности, фермерских хозяйств, торговли и сферы обслуживания. Появились новые классы и социальные группы, причем громадная часть населения оказалась в переходном состоянии, как те миллионы крестьян в одночасье ставших горожанами, не имея для этого ни навыков, ни привычки, ни необходимой для городской жизни специальности. Отсюда и социально-политическая неустойчивость. Все эти страны представляли собой как бы бурлящий котел. Революции и государственные перевороты, гражданские войны и межгосударственные конфликты — это стало характерной чертой развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. В большинстве из них утвердились авторитарные и тоталитарные режимы.

«Третий мир» и сверхдержавы

Эта неустойчивость создавала благоприятные условия для постоянного вмешательства сверхдержав в дела «третьего мира» в попытке заполучить новых союзников, опорные пункты. «Третий мир» стал полем постоянного соперничества сверхдержав за влияние. Причем они не останавливались перед применением силы. США неоднократно осуществляли интервенции в Латинской Америке, втянулись в войну за контроль над Индокитаем. СССР вторгся в Афганистан.

Перемена экономического курса

Сам рост внешней задолженности предопределил направление поиска новой экономической политики развивающихся стран. Вместо импортозамещающей индустриализации решено было всемерно развивать экспортные возможности, так как рост экспорта давал надежду на ослабление долгового бремени. Стал поощряться ввоз иностранного капитала. А для его привлечения надо было проводить рыночные реформы: стабилизировать денежное обращение, для чего приходилось сокращать государственные расходы, приватизировать государственный сектор, вводить свободные цены и т.д. Все это означало не противопоставление себя мировой экономике, а попытку интегрироваться в нее, стать ее органической частью. На примере «новых индустриальных стран» стало очевидно, что это единственный путь преодоления отсталости.

Дифференциация стран «третьего мира». В решении всех этих проблем каждая из стран «третьего мира» нащупывала свой путь развития. У них были разные стартовые позиции и развивались они неодинаковыми темпами. С точки зрения экономического развития особое место занимают страны — экспортеры нефти, имеющие достаточно стабильный источник доходов. Среди них наиболее благополучно выглядят арабские государства Персидского залива, правда, как это ни парадоксально, богатство обернулось консервацией в этих странах патриархальных отношений и абсолютных монархий.

Наиболее динамично в социальном, экономическом и политическом плане развивались «новые индустриальные страны» (сначала Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, затем к ним присоединились Индонезия, Малайзия, Филиппины). Используя иностранный капитал и технологии, обильные трудовые ресурсы на местах, им удалось создать развитую обрабатывающую промышленность, работающую в основном на экспорт и успешно конкурирующую на рынках стран Запада. Относительно развитыми являются и страны Латинской Америки, в большинстве своем уже индустриально-аграрные. Наименее развитыми во всех отношениях остаются страны Тропической и Южной Африки.

Успехи в модернизации

Несмотря на все трудности, модернизация стран «третьего мира» шла семимильными шагами. Им удалось создать собственную промышленность. Сделало шаг вперед и сельское хозяйство: внедрение современных технологий, «зеленая революция» сняли угрозу массового голода в большинстве развивающихся стран. Они добились признания своих проблем как проблем глобальных, их голос отчетливо звучит на всех мировых форумах. Изменилась социальная структура стран «третьего мира». Значительная часть самодеятельного населения уже работает по найму, появился предпринимательский капитал, свой средний класс, ушло в прошлое всесилие помещиков и родовой знати. В целом, хоть и неравномерно, вырос уровень жизни. Постепенно формируются социально-экономические условия для укоренения демократических институтов. В 80-е годы этот процесс, совпавший с демократическими преобразованиями в Восточной Европе, впервые привел к тому, что более половины населения мира живет в условиях политической свободы.

Преодоление отсталости в цивилизационном аспекте

Преодоление отсталости оказалось для стран Азии и Африки не только экономической проблемой. Она была с самого начала сопряжена с использованием достижений европейской цивилизации. Усилившееся цивилизационное взаимодействие породило невероятные сочетания, которыми так богат «третий мир», когда за фасадом парламентских институтов вдруг обнаруживались родоплеменные отношения, когда вдруг появились «исламские республики», закреплявшие в конституциях бесправие женщин и допускавшие телесные наказания, когда в ультрасовременном городе вдруг обнаруживалось, что для женщин существуют отдельные лифты и т.д. При этом попытки ускорить модернизацию, навязать традиционному обществу чуждые ему ценности подчас вызывали бурную консервативную реакцию. Пример тому — «исламская революция» в Иране.

Кредер А.А. Новейшая история зарубежных стран. 1914-1997

Источник