Итоги двадцатилетки Путина: как государство завоевало свою собственную экономику

Двадцать лет назад, 9 августа 1999 года, тогдашний президент России Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром. Это было не простое назначение, а с умыслом: у предыдущих протеже Ельцина дело не шло, а тут сразу чувствовалась хватка. «Если дело пойдет хорошо — будешь президентом» — примерно так напутствовал первый президент России своего ставленника.

Сначала все действительно пошло неплохо. На рубеже 2000-х годов Путин принял экономику, которая в течение всех 1990-х находилась в состоянии либо свободного, либо вялого падения. Бартер, неплатежи, бешеная инфляция, непредсказуемо скачущий курс рубля, огромный дефицит бюджета и госдолг, дефолт, невыплаты зарплат, умеющие только воровать «красные директора» в очереди за бюджетными вливаниями, полубандитская приватизация, отсутствие внятных правил и контроля за их соблюдением, а как следствие — «братки» вместо суда и полиции. Вот краткая характеристика российской экономики 1990-х.

Такой оказалась плата за отказ советских лидеров после Сталина заниматься экономикой, постепенно, на китайский манер, готовя ее к капитализму. В результате приватизация началась стихийно — еще не позднее середины 1980-х, — а вскоре стала неуправляемой. Государство, как в 1917-м, «слиняло в три дня». И это в стране с мощнейшим ВПК и недоразвитым потребительским сектором, с тотальным дефицитом жилья, вкусной еды и бытовой техники. Поэтому переход от плановой системы к рыночной и стал столь травматичным для населения, чиновников, предпринимателей — для всех.

Рост потерялся

Такой Путин принял российскую экономику. Институтов, нужных для развития капитализма, в ней почти не было. Налоги были высокими, и их по официальным ставкам никто не платил. Бизнес получал сумасшедшие прибыли, поскольку рынки только возникали, но работал в совершенно непредсказуемой среде. Сколько придется завтра заплатить бандитам в качестве платы за существование бизнеса, не грохнется ли послезавтра банк, в котором ты держишь все средства, как отдавать долги иностранным поставщикам, если рубль упадет вдвое, — вопросы такого типа бизнесменам приходилось задать себе не в редкие моменты острого кризиса, а чуть ли не через день.

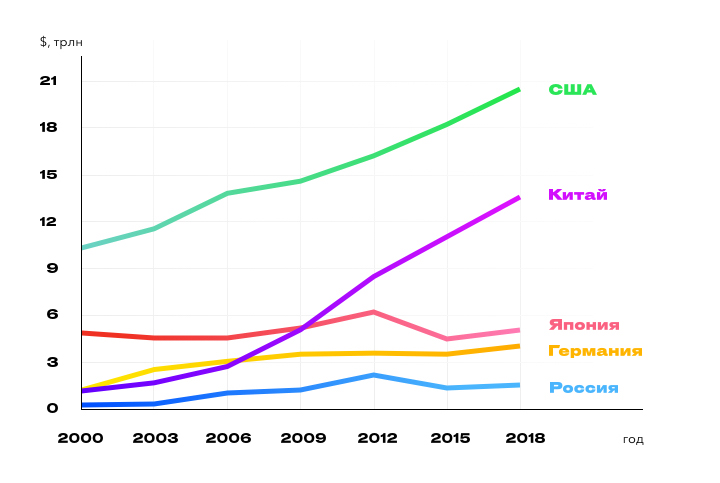

Теперь все не так. Экономика за 2000-2018 годы выросла вшестеро (в номинальных долларах, см. рисунок 1), инфляция у нас низкая, в бюджете нет дефицита, внешний долг практически отсутствует как класс, бандиты не ходят к каждому бизнесмену раз в месяц за долей выручки, курс рубля предсказуем (надо только следить за ценой нефти и внешней политикой), налоги адекватные (хотя и подросли в последние годы). Правда, отставание от лидеров только увеличилось, а экономика Китая за те же годы вообще выросла более чем в 11 раз.

Рис. 1. Отставание от лидеров по ВВП

Данные Всемирного банка

Более пристальный взгляд показывает (см. таблицу 1), что весь экономический рост приходится на первую путинскую девятилетку — 2000-2008 годы. Тогда российская экономика прибавляла в среднем по 7% в год. Продолжать бы в таком же духе — и сейчас российский ВВП был бы примерно на уровне Германии, а не в 2,4 раза ниже.

| Таблица 1. Темп роста ВВП в среднем за год, в % Данные МВФ, расчеты автора | ||||

| 2000-2008 | 2009-2018 | 2000-2018 | ||

| Аргентина | 3,5 | 1,0 | 2,2 | |

| Бразилия | 3,8 | 1,2 | 2,4 | |

| Индия | 6,8 | 7,5 | 7,2 | |

| Казахстан | 9,4 | 4,1 | 6,6 | |

| Китай | 10,4 | 7,9 | 9,1 | |

| Корея | 5,1 | 3,1 | 4,1 | |

| Польша | 4,1 | 3,4 | 3,7 | |

| Россия | 7,0 | 1,0 | 3,8 | |

| Турция | 4,9 | 5,3 | 5,1 | |

| Украина | 6,5 | —1,3 | 2,4 | |

Но нет. В 2009-2018 годах средний темп роста упал до 1%. Для развивающейся экономики это не рост, а его отсутствие. Особенно хорошо это видно по динамике подушевого ВВП.

Десять лет назад этот показатель у нас был в 1,6 раза ниже корейского уровня и в 3,5 раза выше китайского. Сейчас — в 2,8 раза ниже, чем у Кореи, и всего на 18% выше, чем у Китая. Что же произошло?

| Таблица 2. ВВП на душу населения, $ Данные МВФ | ||||

| 1999 | 2008 | 2018 | ||

| Аргентина | 8453 | 9147 | 11627 | |

| Бразилия | 3503 | 8873 | 8968 | |

| Индия | 462 | 1049 | 2036 | |

| Казахстан | 1132 | 8349 | 9237 | |

| Китай | 872 | 3467 | 9608 | |

| Корея | 10409 | 20431 | 31346 | |

| Польша | 4340 | 14005 | 15431 | |

| Россия | 1428 | 12429 | 11327 | |

| Турция | 4019 | 10692 | 9346 | |

| Украина | 665 | 3945 | 2963 | |

Печальный диагноз

Ответ на вопрос состоит из двух частей. Первая причина остановки роста в том, что в середине 2000-х, подумав, что «ухватил Бога за бороду», Путин взял курс на огосударствление экономики. Началось все, конечно, с дела ЮКОСа, но в полной мере этот тренд проявился в следующие годы. Государство стало «входить» в самые прибыльные сегменты экономики и «отжимать» их у частных предпринимателей. Даже если бизнес оставался частным, он передавался «друзьям». Эта схема работает примерно одинаково на всех уровнях — от крупнейших банков и нефтегазовых компаний страны до небольшой фирмы, занимающейся, например, ремонтом детских садов в городе N. Если чуть копнуть, обязательно окажется, что владелец этой фирмы — зять, брат или сват, к примеру, директора N-ского департамента образования.

Для экономики, казалось бы, неважно, кто кому дочь или друг. Но важно, чтобы неэффективные фирмы уходили с рынка, у них менялись собственники, а новым компаниям был открыт вход на рынок. В случае когда управление «командными высотами» доверено «своим», когда эта схема транслирована на всю экономику, этой ротации нет. Уровень конкуренции в такой экономике снижается, начинается застой. Это сейчас и происходит.

Строили потребительский рай, а получилось то, что умели строить: танк.

Зависимость России от экспорта природных ресурсов за последние годы никуда не делась (в 2018 году на минеральные продукты приходилось 64,8% суммарного российского экспорта). Тем временем доля государства в экономике выросла с 30-35% до 55%. При этом государство ушло оттуда, откуда оно не должно было уходить (минимизировав расходы на образование, науку, здравоохранение, соцпомощь), и пришло в прибыльный бизнес, где его не должно быть в принципе. Как следствие, ухудшился деловой климат, а главную роль в нем стали играть силовые структуры.

Вторая причина: в 2014 году Россия поссорилась чуть ли не со всем миром и пока не предпринимает усилий к налаживанию отношений. Как следствие, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) обрушились с $70 млрд в 2013 году до $2 млрд в 2018-м. А ведь ПИИ — это не просто деньги: это новые технологии и включение в глобальные производственные и исследовательские цепочки. Бизнес в России снова стал непредсказуемым, и иностранные компании обходят нас стороной. В одиночку в современной экономике выжить невозможно. А путь, которым мы движемся в последние годы, ведет к тому, чтобы постепенно стать «сырьевым придатком» бурно развивающегося Китая.

Это и есть главный итог путинских 20 лет. Строили потребительский рай, а получилось то, что умели строить: танк. Так бывает. Может быть, в следующий раз получится что-то более полезное для мирной жизни. Ведь нынешняя попытка — не последняя. Если только наше чудо-оружие не засыплет весь мир радиоактивным пеплом.

Источник

Что МВФ хорошо, то русскому народу смерть

Эффективное, по мнению фонда, управление экономикой РФ в пандемию оборачивается обнищанием населения

Международный валютный фонд осыпал российские власти похвалами за то, как они эффективно управляют экономикой в период пандемии. Такое заявление сделал директор европейского департамента Альфред Каммер в интервью ТАСС.

«Что мы в целом видим по России, так это отличное экономическое управление, поддержание макроэкономической стабильности в кризис», — заявил Каммер, который возглавлял представительство МВФ в Москве в 1998 году.

Он добавил, что российские власти преодолевают кризис, «принимая решительные ответные меры в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах».

Что касается такого негативного явления, как ускорение инфляции, в МВФ считают его временным фактором, который не повлияет на прогнозы роста.

Кстати, это далеко не первый комплимент, который МВФ сделал в адрес российских властей. Ранее фонд улучшил оценку роста ВВП в 2021 и 2022 годах до 3,8%. Это даже оптимистичней, чем всегда радужные оценки Минэкономразвития РФ, которое пока прогнозирует рост в 3,3%. При этом в конце прошлого года МВФ был гораздо более суров, указывая, что восстановление экономики после пандемии не превысит 2% роста в год из-за структурной слабости и нефтегазовой зависимости.

Но уже в январе прогнозы были пересмотрены, а в начале апреля представитель МВФ в России Алексей Можин заявил, что российская экономика в 2021—2022 годах будет расти существенно более высокими темпами, чем до кризиса.

«Это связано с тем, что в предкризисный период российская экономика росла медленно. Сейчас темпы роста ускорятся. В том числе в силу того, что будет отскок после произошедшего спада в российской экономике. Как это происходит в периоды экономического спада, оказались незадействованными значительные объемы производственных мощностей, образовался неиспользуемый потенциал роста», — сказал Можин ТАСС.

Впрочем, такое обоснование роста далеко не всем кажется убедительным. Незадействованные мощности для чего-то нужно использовать, а на фоне падения доходов населения и роста цен не совсем понятно, за счет чего будет обеспечиваться внутренний спрос. Еще одним фактором роста, правда, могут стать цены на нефть. В середине апреля они находятся на достаточно комфортной отметке в 65 долларов за баррель и, если мировая экономика начнет восстанавливаться активней, могут еще подрасти.

Несмотря на то, что падение российской экономики оказалось не таким серьезным, как предсказывали, и составило около 3%, население понесло гораздо более весомые потери. Только по официальным данным падение доходов составило 3,5%, а по оценкам экономистов речь может идти и о 8−10%. На этом фоне дифирамбы МВФ по поводу восстановления российской экономики выглядят странно и заставляют задуматься: если Международный валютный фонд, известный своими, мягко говоря, спорными рецептами для развивающихся стран, так нас расхваливает, все ли мы делаем правильно?

Как считает экономист, управляющий директор инвестиционно-образовательного центра Trade 123 Владимир Рожанковский, это вопрос спорный, ведь что хорошо с точки зрения МВФ, далеко не всегда так же хорошо для населения страны.

— Россия — один из спонсоров МВФ. Она официальный донор Международного валютного фонда, и потом ее деньги отправляются на ту же Украину, которая является его акцептором. Поэтому эта организация обычно не сильно критикует нашу страну, находится в стороне от политики и избегает острых тем.

Нужно понимать, что этот спикер — зависимое звено, поэтому и его интервью будет предвзятым. Думаю, если бы интервью брали у независимого рейтингового агентства, критики прозвучало бы гораздо больше.

Если же говорить о том, насколько эффективно управляется наша экономика во время кризиса, это вопрос дискуссионный. С одной стороны, курс рубля очень сильно упал. Средний курс за последние три года до пандемии был в районе 65 за доллар, а сейчас находится ближе к 75. Падение рубля на 12%, а на пике и на 25% — это существенная волатильность, которая вредна для экономики. С другой стороны, государство за этот период смогло не нарастить долг, не особенно нуждалось во внешних займах за счет того, что использовало внутренние резервы. Это ситуация стакана, который для кого-то может быть наполовину полон, а для кого-то — наполовину пуст.

С точки зрения того, как пандемию пережило само государство, он, скорее, полон. Это вопрос не только экономики, но и системы здравоохранения, и, нужно отдать властям должное, особенно острых кризисных моментов в борьбе с коронавирусом у нас не было. Например, в Индии сейчас фиксируется по 150 тысяч новых случаев в сутки. У нас такого не было. Да и во многих европейских странах цифры выше. Конечно, у нас, в отличие от Индии, США и даже Европы, население обладает меньшей плотностью и мобильностью, а, значит, меньше разносит вирус, что помогало пройти острые фазы. Но если сравнивать ситуацию с пандемией в целом, наверное, можно говорить, что мы молодцы.

«СП»: — А если говорить только об экономике?

— Глубина падения ВВП у нас была невысокой, по сравнению с Европой и США, где спад достигал двузначных цифр. Но возникает вопрос, можно ли считать это заслугой наших властей.

Признак развитой экономики — это большая доля сферы услуг в ВВП, потому что там находится наибольшая добавленная стоимость и страны, как правило, стремятся к тому, чтобы эта сфера росла. У нас доля услуг в экономике невысока. Наша экономика сырьевая и экспортно-ориентированная, профильные отрасли — это переработка нефти, добыча металлов, переработка леса и так далее. Нигде в мире с этими видами промышленности во время ковида не было особых проблем. Основной удар на себя приняла сфера услуг. У нас все это изначально было не так развито, поэтому и глубина падения была не так велика.

То есть если сравнивать нас с Европой, у нас потери объективно меньше и все вроде бы неплохо, потому что и база гораздо скромнее. Но зато теперь нам меньше и вернется. Успех это или нет — вопрос открытый.

Зато факт в том, что рубль ослабел, и по этой причине за последний год произошло серьезное падение доходов и покупательской способности населения, которое, в общем-то, длилось все последние шесть лет. МВФ эти вещи обычно не комментирует. Он оценивает экономику по другим критериям.

«СП»: — По каким?

— В первую очередь, по ее самодостаточности. Для МВФ важно, чтобы экономика не нуждалась во внешних займах. Он реагирует на страны, которые находятся в критической долговой ситуации, которым необходимо привлечение внешнего финансирования для выживания. Экономика, нуждающаяся во внешних кредитах, это плохая экономика с точки зрения МВФ. И с этой точки зрения Россия прошла пандемию без особых проблем.

Но произошло это за счет традиционного перераспределения благосостояния от широких масс населения в сторону структур, стабилизирующих государство — госкомпаний и госфондов. Фонды в какой-то мере помогали людям в кризис, но мы видим, что сроки социальных обещаний постоянно смещаются вперед. Владимир Путин отдал распоряжение победить бедность уже к 2030 году. Можно вспомнить, как еще в Советском Союзе обещали жилье каждому к 2000 году и так далее. Кто знает, что будет к 2030 году, это цели весьма отдаленные.

Так что повторю, с точки зрения МВФ Россия действительно неплохо прошла прошлый год. А во внутренние вещи, в то, как страны решают свои социальные проблемы, МВФ не лезет, его это особо не волнует. Но мы прекрасно понимаем, что доходы снизились, рубль упал, и людям пришлось и дальше снижать расходы. За счет этого Россия смогла сгладить многие проблемы вроде падения цен на энергоносители, которые другие экономики откровенно заливали деньгами. С точки зрения МВФ и макроэкономики это, может, и неплохо, а вот с точки зрения населения, которому пришлось ужиматься еще больше, — судите сами.

Источник