- Известные исследователи Арктики

- Нильс Норденшельд

- Роберт Пири

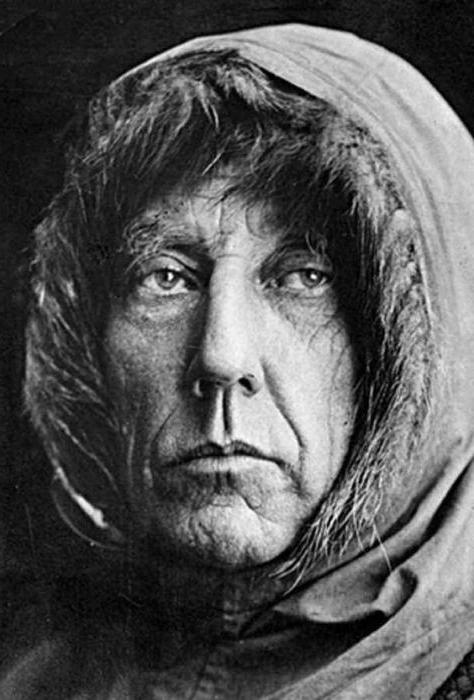

- Рауль Амундсен

- Нансен

- Умберто Нобиле

- Челюскинцы

- Георгий Седов

- Валерий Чкалов

- Иван Папанин

- Важнейшие экспедиции в период освоения Арктики с древнейших времен до XX века

- Первые шаги к освоению арктического региона стали предприниматься в XI-XVI веках жителями северных регионов Руси. Так, имеются сведения о путешествиях племен поморов к Новой Земле и архипелагу Шпицберген.

- Список использованных источников

Известные исследователи Арктики

Арктика покорилась человечеству на рубеже XIX и XX веков. Этот труднодоступный край исследовался смельчаками из множества стран: России, Норвегии, Швеции, Италии и т. д. История открытия Арктики – это не только научная, но и спортивная гонка, которая продолжается и по сей день.

Нильс Норденшельд

Полярник Нильс Норденшельд (1832-1901) родился в Финляндии, принадлежавшей тогда России, однако, будучи шведом по происхождению, свои экспедиции проводил под шведским флагом. В молодости он много бывал на Шпицбергене. Норденшельд стал первым путешественником, «занявшимся» ледяным щитом Гренландии. Все известные исследователи Арктики начала XX столетия заслуженно считали его крестным отцом своего ремесла.

Главным достижением Адольфа Норденшельда оказалась его экспедиция по Северо-восточному проходу в 1878-1879 гг. Пароход «Вега» первым за одно путешествие прошел вдоль северных берегов Евразии и полностью обогнул огромный материк. Заслуги Норденшельда оценены потомками – его именем названы многочисленные географические объекты Арктики. Это в том числе и архипелаг неподалеку от Таймыра, а также залив около Новой Земли.

Роберт Пири

Имя Роберта Пири (1856-1920) – особое в истории полярных экспедиций. Именно он – первый исследователь Арктики, который покорил Северный полюс. В 1886 году путешественник вознамерился пересечь Гренландию на санях. Однако в той гонке он уступил Фритьофу Нансену.

Тогдашние исследователи Арктики были экстремалами в еще большем смысле, чем сейчас. Еще не существовало современного оборудования, и смельчакам приходилось действовать почти вслепую. Вознамерившись покорить Северный полюс, Пири решил обратиться к быту и традициям эскимосов. Благодаря «культурному обмену» американец отказался от использования спальных мешков и палаток. Вместо этого он стал прибегать к практике строительства иглу.

Главное путешествие Пири – его шестая экспедиция по Арктике в 1908-1909 гг. В состав команды вошло 22 американца и 49 эскимосов. Хотя, как правило, исследователи Арктики отправлялись на край земли с научными задачами, предприятие Пири состоялось исключительно благодаря желанию поставить рекорд. Северный полюс был покорен полярниками 6 апреля 1909 года.

Рауль Амундсен

В первый раз Рауль Амундсен (1872-1928) побывал в Арктике в 1897-1899 гг., когда он принимал участие в бельгийской экспедиции, в которой был штурманом одного из кораблей. После возвращения на родину норвежец стал готовиться к самостоятельному путешествию. До этого исследователи Арктики в основном отправлялись в путь вместе с большими командами на нескольких судах. Амундсен решил отказаться от подобной практики.

Полярник купил небольшую яхту «Йоа» и собрал небольшой отряд, который смог бы самостоятельно прокормить себя собирательством и охотой. Эта экспедиция стартовала в 1903 году. Стартовой точкой норвежца была Гренландия, а финальной – Аляска. Таким образом, Рауль Амундсен первым покорил Северо-Западный проход – морской путь через Канадский Арктический архипелаг. Это был невиданный успех. В 1911 году полярник первым в истории человечества достиг Южного полюса. В дальнейшем Амундсен увлекся использованием авиации, в том числе дирижаблей и гидросамолетов. Исследователь погиб в 1928-м, разыскивая пропавшую экспедицию Умберто Нобиле.

Нансен

Норвежец Фритьоф Нансен (1861-1930) занялся исследованием Арктики буквально из спортивного интереса. Будучи профессиональным конькобежцем и лыжником, он в 27 лет решил пересечь на лыжах огромный ледниковый покров Гренландии и с первой же попытки вошел в историю.

Северный полюс еще не был покорен Пири, и Нансен решил достичь заветной точки, продрейфовав вместе со льдами на шхуне «Фрам». Корабль оказался в ледяному плену к северу от мыса Челюскин. Команда полярника отправилась дальше на санях, однако в апреле 1895 года, достигнув 86 градуса северной широты, повернула назад.

В дальнейшем Фритьоф Нансен не участвовал в первопроходческих экспедициях. Вместо этого он погрузился в науку, став выдающимся зоологом и автором десятка исследований. В статусе известного общественного деятеля Нансен боролся с последствиями Первой мировой войны в Европе. Он помогал беженцам из разных стран и голодающим Поволжья. В 1922 году норвежский исследователь Арктики удостоился Нобелевской премии мира.

Умберто Нобиле

Итальянец Умберто Нобиле (1885-1978) известен не только как полярник. Его имя связано с золотой эпохой дирижаблестроения. Амундсен, который загорелся идеей воздушного перелета через Северный полюс, познакомился со специалистом в области аэронавтики Нобиле в 1924 году. Уже в 1926-м итальянец в компании скандинавского аргонавта и американского эксцентричного миллионера Линкольна Эллсворта отправился в эпохальный полет. Дирижабль «Норвегия» проследовал невиданным прежде маршрутом Рим – Северный полюс – полуостров Аляска.

Умберто Нобиле стал национальным героем, а дуче Муссолини сделал его генералом и почетным членом фашистской партии. Успех побудил строителя дирижаблей организовать повторную экспедицию. На этот раз первую скрипку в мероприятии играла Италия (воздушное судно полярников также было названо «Италией»). На обратном пути с Северного полюса дирижабль потерпел катастрофу, часть экипажа погибла, а Нобиле был спасен изо льдов советским ледоколом «Красин».

Челюскинцы

Подвиг челюскинцев – это уникальная страница в истории освоения полярных рубежей. Он связан с неудачной попыткой наладить навигацию по Северному морскому пути. Ее вдохновителями были ученый Отто Шмидт и капитан-полярник Владимир Воронин. В 1933 году они снарядили пароход «Челюскин» и отправились в экспедицию вдоль северных берегов Евразии.

Советские исследователи Арктики стремились доказать, что Северный морской путь можно пройти не только на специально подготовленном корабле, но и на простом сухогрузе. Безусловно, это была авантюра, а ее обреченность стала ясна в Беринговом проливе, где задавленное льдами судно потерпело крушение.

Экипаж «Челюскина» спешно эвакуировался, а в столице была создана правительственная комиссия, занявшаяся организацией спасения полярников. Людей вернули домой по воздушному мосту с помощью самолетов. История «Челюскина» и его экипажа покорила весь мир. Летчики-спасатели первыми получили звания Героев Советского Союза.

Георгий Седов

Георгий Седов (1877-1914) связал свою жизнь с морем еще в юности, поступив в ростовские мореходные классы. Прежде чем стать исследователем Арктики, он участвовал в русско-японской войне, во время которой командовал миноносцем.

Первая полярная экспедиция Седова произошла в 1909 году, когда тот описал устье реки Колымы. Затем он обследовал Новую Землю (в том числе ее Крестовую Губу). В 1912 году старший лейтенант предложил царскому правительству проект санной экспедиции, целью которой был Северный полюс.

Власть отказалась спонсировать рискованное мероприятие. Тогда тот собрал деньги за счет частных средств и все-таки организовал путешествие. Его корабль «Святой Фока» был заблокирован льдами у Новой Земли. Затем Седов заболел цингой, но все равно в сопровождении нескольких товарищей отправился на санях к Северному полюсу. Полярник умер в пути неподалеку от острова Рудольфа, где его и похоронили.

Валерий Чкалов

Чаще всего русские исследователи Арктики ассоциируются с кораблями, санями и собачьими упряжками. Однако свой вклад в изучение полярных просторов внесли и летчики. Главный советский ас Валерий Чкалов (1904-1938) в 1937 году совершил первый беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер через Северный полюс.

Напарниками комбрига по миссии стали второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков. За 63 часа самолет АНТ-25 проделал путь длиною в 9 тысяч километров. В Ванкувере героев ждали репортеры со всего мира, а президент США Рузвельт лично принял летчиков в Белом доме.

Иван Папанин

Почти наверняка Иван Папанин (1894-1896) – самый известный советский исследователь Арктики. Его отец был севастопольским портовым рабочим, поэтому неудивительно, что мальчик с раннего детства загорелся морем. На севере Папанин впервые оказался в 1931 году, посетив на пароходе «Малыгин» Землю Франца-Иосифа.

Громоподобная слава к исследователю Арктики пришла в 44-летнем возрасте. В 1937-1938 гг. Папанин руководил работой первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс». 274 дня четверо ученых провели на льдине, наблюдая за атмосферой Земли и гидросферой Северного Ледовитого океана. Папанин дважды становился Героем Советского Союза.

Источник

Важнейшие экспедиции в период освоения Арктики с древнейших времен до XX века

Атомный ледокол «Ямал» (на первом плане). Фото: © Семен Майстерман / ТАСС

В статье приведен краткий обзор основных арктических исследовательских экспедиций, которые, по мнению авторов, оказали наиболее значительное влияние на освоение и развитие северного региона нашей страны.

Ксенофонтова Дарья Андреевна – инженер ООО «Морстройтехнология»

Соколов Артемий Валерьевич – руководитель группы ООО «Морстройтехнология»

Первые шаги к освоению арктического региона стали предприниматься в XI-XVI веках жителями северных регионов Руси. Так, имеются сведения о путешествиях племен поморов к Новой Земле и архипелагу Шпицберген.

В течение XI-XVI веков за полярным кругом сформировалась обжитая инфраструктура, образовались крупные по тем временам поселения и торговые центры. Примером может служить торговый город-порт Мангазея. [1]

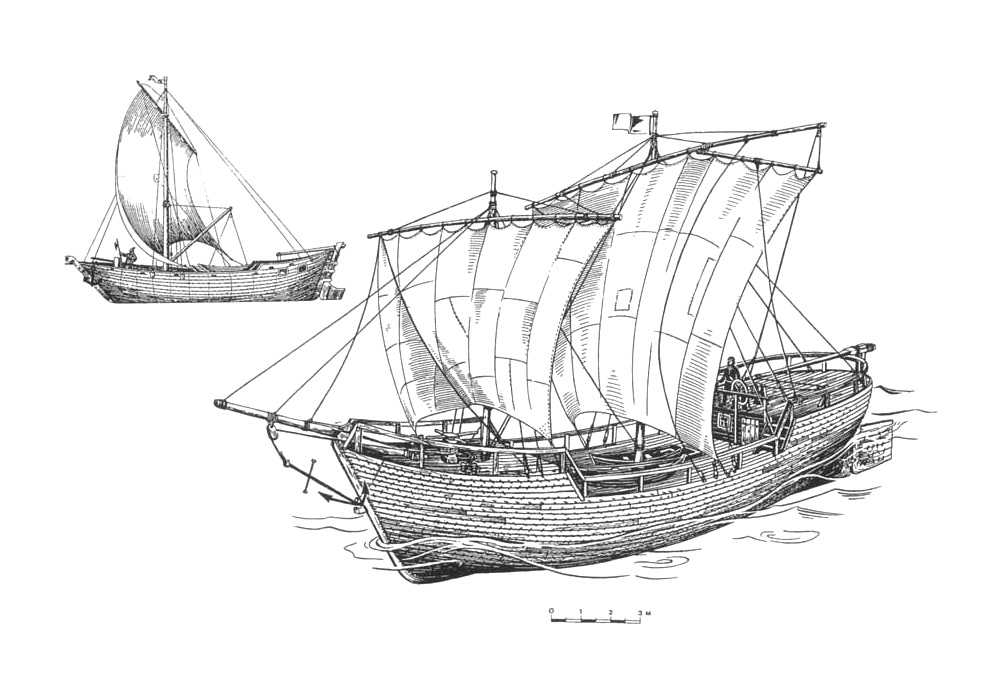

По арктическим морям поморы передвигались на особых судах, сконструированных с учетом ледовой обстановки на замерзающих акваториях. Традиционным судном поморов являлся коч, по форме напоминавший ореховую скорлупу. Оказавшись во льду, это уникальное судно, благодаря своей форме, выдавливалось на поверхность и избегало серьезных повреждений. [2]

Рисунок 1 – Коч поморов

Позднее конструкцию поморских кочей использовали многие мореплаватели. Именно такую форму для своего «Фрама» выбрал Фритьоф Нансен. [3]

В 1525 русский литератор и дипломат Дмитрий Герасимов впервые высказал предположение о существовании Северного морского пути. К тому моменту было известно о плаваниях русских поморов вдоль северных побережий Руcи, но не было подтвержденной информации о возможности сквозного прохода.

Северный проход стремились найти не только русские исследователи. В 1553 году с этой целью из Лондона вышли три корабля. 2 из них под руководством Хью Уиллоби затерялись в тумане, дошли до Новой Земли, развернулись и встали на зимовку у Мурманского берега. Командир третьего судна – Ричард Ченслер успешно добрался до устья Северной Двины. В результате этой экспедиции между Русью и Англией был заключен торговый договор, в рамках которого Англия обладала монополией на торговлю с Россией. Монополия просуществовала до 1698 г. [4].

Голландцы также стремились наладить торговлю с Российским государством и освоить Северный морской путь. Основной причиной, побудившей Нидерланды заняться поисками Северного морского пути (СМП) в конце XVI века, являлось господство Испании и Португалии, полностью контролировавших дорогу специй вдоль побережья Индии.

Интересны экспедиции 1565, и 1584 годов под предводительством Оливье Брюнеля. В 1565 году он прошел арктическими водами и, обогнув лапландское побережье, достиг устья Северной Двины. В 1577 или 1578 году под его руководством Ян фан де Балле привел первый голландский корабль к Никольскому монастырю. За ним уже легко нашли туда же путь и другие голландские корабли. От имени Строгановых Брюнель ездил в Голландию приглашать опытных моряков на построенные Строгановыми два морских корабля. С ними Брюнель должен был, обогнув Сибирь, проникнуть в Китай. Начатое в 1584 году плавание, однако, не удалось из-за льдов. [5]

В конце XVI века в поисках альтернативного морского прохода в Ост-Индию Виллем Баренц предпринял три экспедиции в арктические моря. Баренц верил в существование «свободного ото льда пути» через Ледовитый океан, полагая, что солнце в полярный день должно растопить весь лёд. В ходе своей третьей арктической экспедиции Виллем Баренц открыл архипелаг Шпицберген, в очередной раз достиг Новой Земли, но его судно оказалось затерто во льдах. Попытка добраться до Кольского полуострова на шлюпках, как и поиск СМП, завершились для В. Баренца неудачей. [6]

Рисунок 2 – маршруты экспедиций англичан и голландцев в XVI веке

Важное открытие было совершено в 1648 году экспедицией Семена Дежнева и Федота Попова. Мореплаватели впервые в истории прошли Берингов пролив и обогнули Чукотский полуостров. Экспедиция доказала, что Америка — самостоятельный континент, а из Европы в Китай можно плавать северными морями. Спустя столетие подтвердилось предположение Дмитрия Герасимова о существовании СМП. [7]

Однако сведения об этом открытии на европейской территории отсутствовали. Материалы походов Дежнёва остались в Якутском остроге, и звание первооткрывателя пролива между Евразией и Америкой досталось Ви́тусу Ионассену Берингу, именем которого впоследствии назвал этот пролив мореплаватель Джеймс Кук.

В течении XVIII века исследователи уточняли очертания берегов, наносили их на карты, проводили гидрографические измерения, наблюдали за ледовой обстановкой. Наиболее важными с точки зрения освоения Арктики были: Великая Северная экспедиция под предводительством Витуса Беринга, продлившаяся с 1733 по 1743 гг. и Первая Полярная Научная экспедиция, организованная по инициативе великого русского ученого М.В. Ломоносова. Под руководством В.Я. Чичагова экспедиция несколько раз пыталась достигнуть Камчатки, но далее архипелага Шпицберген дойти не удалось. [8]

Следующим важным событием в изучении Арктики стала экспедиция шведа Нильса Норденшёльда в 1878-1879 гг. на китобойной шхуне «Вега». Судно было специально переоборудовано для хождения во льдах. Экспедиция впервые прошла по всему СМП с одной зимовкой и, обогнув Евразию, вернулась в Швецию. По результатам своей экспедиции Н. Норденшёльд опубликовал ряд монографий, часть из которых впоследствии была переведена на русский язык.

Не менее важной была экспедиция норвежца Фритьофа Нансена в 1893 году. Нансен предполагал существование морского течения от района Берингова пролива через полюс к берегам Гренландии. По его расчетам ледовые массы от Новосибирских островов до берегов Гренландии перемещаются за 700 суток. Целью экспедиции Ф. Нансен ставил подтвердить данное предположение, а также установить или опровергнуть наличие континента в районе Северного полюса.

После свободного плавания начался дрейф «Фрама», который продолжался более двух лет. За время дрейфа Нансен на основе своих вычислений понял, что экспедиция не достигнет Северного полюса, и предпринял героическую попытку санного похода к Северному полюсу. Часть экипажа судна осталась путешествовать во льдах без него. Спустя месяц Ф. Нансен и его напарник Я. Йохансен, не достигнув Северного полюса, повернули назад. Добравшись до Земли Франца-Иосифа обессиленные путешественники устроились на зимовку, где их подобрала Английская экспедиция и вернула в Норвегию. Спустя всего неделю «Фрам» также благополучно вернулся на родину. [9]

В ходе экспедиции Нансен и его команда проводили многочисленные климатические и гляциологические исследования. Экспедиция доказала, что в районе Северного полюса отсутствует суша, и установила существование океанского глубоководного бассейна. Нансен с Йохансеном ближе всех на тот момент добрались до Северного полюса.Также было установлено, что в дрейфе паковых льдов огромную роль играет сила Кориолиса, обусловленная вращением Земли. Дрейф «Фрама» соответствовал рассчитанной Нансеном траектории, более того, ледокол «Седов» спустя 40 лет дрейфовал почти по той же траектории, продолжительность дрейфа была схожа.

Рисунок 3 – маршруты экспедиций Н. Норденшёльда и Ф. Нансена

Методы передвижения и выживания во льдах, а также используемое Нансеном оборудование стали примером для последующих полярных экспедиций. Норвежец периодически консультировал исследователей из разных стран. Данные экспедиций Нансен изложил в своих многочисленных монографиях, некоторые из них были переведены на русский язык.

После шведов и норвежцев по трассе СМП прошли русские исследователи на шхуне «Заря» в 1900-1902 гг. Экспедицию возглавлял барон Э.В. Толль. После второй зимовки на острове Котельный Толль предпринял рискованную попытку добраться до острова Бенетта в поисках угольного месторождения. Дальнейшая судьба его не известна. Экспедиция вернулась без него. Во время экспедиции были произведены важнейшие исследования свойств льда и территорий на пути следования, выполнены картографические съемки. По результатам экспедиции её участник, А.В. Колчак, опубликовал книгу «Лёд Карского и Сибирского морей», где впервые подробно описал такие явления, как торосы и стамухи, их внешний вид, размеры, способы образования. В какой-то степени это стало началом изучения арктических льдов. [10]

Для обработки и анализа большого объема данных, полученных экспедицией, была создана специальная комиссия при академии наук, просуществовавшая до 1919 г.

Рисунок 4 – маршрут экспедиции Э.В. Толля

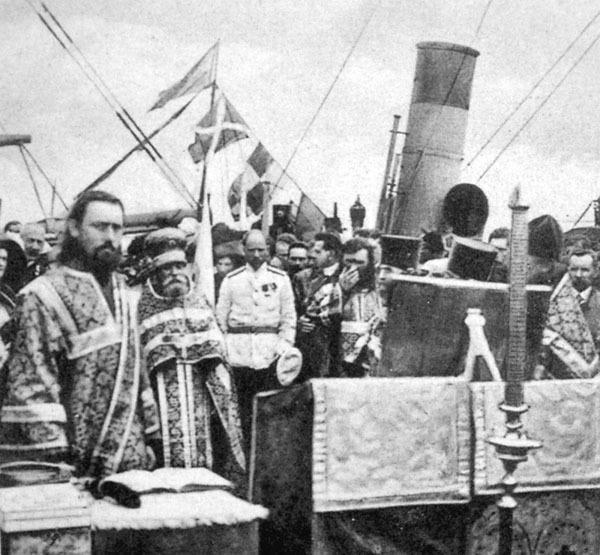

Без сомнения, важным этапом в освоении Арктики является создание по инициативе С.О. Макарова первого ледокольного судна «Ермак». Идея С.О. Макарова заключалась в том, что двигаться через льды нужно ломая их. Он выступал с соответствующими докладами под лозунгом: «К Северному полюсу – напролом!». В 1899-1901 были проведены первые экспедиции на ледокольном судне «Ермак». Северного полюса достичь не удалось, но были получены ценнейшие знания в области работы ледокола и сопротивления льда. Впервые были выполнены кинематографические съемки хода ледокола, которыми впоследствии пользовался А.Н. Крылов для определения усилий воздействующих на ледокол. [11, 12]

Следом за «Ермаком» в гидрографическую экспедицию отправились ледоколы «Таймыр» и «Вайгач». План экспедиции был составлен при активном участии А.В. Колчака. Экспедицией был открыт архипелаг Северная Земля – самая северная точка континента и последнее масштабное открытие. Участники выполнили картографическую съемку восточного побережья архипелага и острова Врангеля. На последнем был поднят Российский флаг. До этого момента остров считался американским.

Рисунок 5 – Маршруты экспедиций первого ледокола «Ермак», ледоколов «Таймыр» и «Вайгач»

В 1920 и 1921 годах образуются два научных института – ААНИИ и Плавморнин (Плавучий морской научно-исследовательский институт). В распоряжении Плавморнин были два ледокольных судна «Персей» и «Малыгин», которые провели более 80-ти плаваний в Арктику. В течение десяти лет на побережье Северного Ледовитого океана было построено 19 полярных метеорологических станций, подробно изучено Баренцево море и прилегающие территории. В 1929 году институт был реорганизован и все дальнейшие арктические экспедиции проводились под руководством ААНИИ (арктического и антарктического научно-исследовательского института).

Одним из первых руководителей ААНИИ был О.Ю. Шмидт. Под его руководством была совершена в 1929 г экспедиция к Земле Франца Иосифа на ледоколе «Седов». Там Шмидт основал полярную геофизическую лабораторию. В ходе экспедиции следующего года было открыто множество островов в Баренцевом и Карском морях.

В 1932 году экспедиция под руководством Шмидта на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» впервые в одну навигацию прошла весь СМП. Началось регулярное плавание вдоль берегов Сибири.

В 1933-1934 годах Шмидтом была проведена экспедиция на пароходе «Челюскин» с целью проверить возможность плавания по Северному морскому пути на корабле неледокольного класса. «Челюскин» прошел почти весь СМП, однако оказался затертым во льдах, не достигнув Берингова пролива, и затонул. Вся команда была спасена. Именно спасательная операция Челюскинцев, которой также руководил О. Шмидт, привела его к мысли использования самолетов для доставки экспедиций в Арктику. [13]

Так в 1937 г была организована экспедиция на первую дрейфующую станцию «Северный полюс-1». Главой дрейфующей станции СП-1 был И.Д. Папанин. В составе экспедиции были метеоролог, радист и океанограф. Станция проработала 9 месяцев, пройдя 2000 км. За это время были выполнены ценные наблюдения и измерения. За научные достижения четырем полярникам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Рисунок 6 – маршруты экспедиций под руководством О.Ю. Шмидта

Освоение арктического воздушного пространства также внесло свой важный вклад в развитие Арктики. Первым Северный полюс по воздуху пересек Руаль Амундсен в 1926 г. на дирижабле «Норвегия». Затем последовали многочисленные авиарейсы российских летчиков. Авиация позволила доставлять исследователей почти в любое место Арктики, снабжать их необходимым оборудованием, припасами и оказывать своевременную помощь.

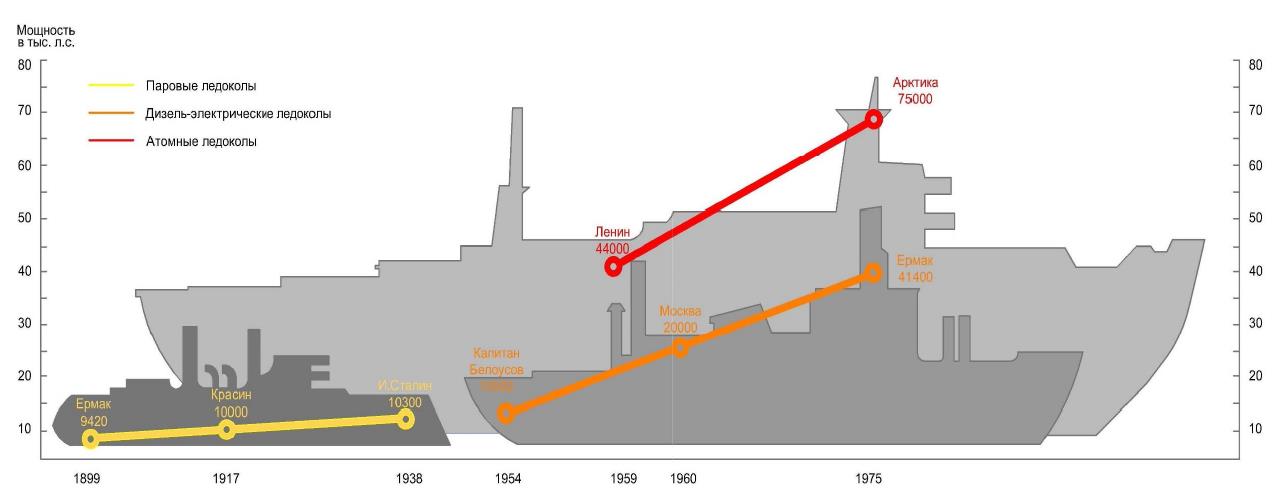

Развитие Арктики наглядно отражает рост мощности ледоколов. За 75 лет мощность ледокольного судна увеличилась более чем в 8 раз, паровые ледоколы сначала сменились дизель-электрическими, а затем атомными. Мощнейший (на то время) атомный ледокол Арктика в 1977 г. под руководством капитана Юрия Кучиева впервые в истории достиг вершины планеты – Северного полюса. За время похода ледокол преодолел примерно 1200 миль многолетнего льда.

Рисунок 7 – рост ледокольных мощностей

Сотрудники ААНИИ во время экспедиции собрали уникальные данные о поведении корпуса ледокола при взаимодействии со льдом в разных рабочих режимах. Впервые были опробованы приборы для определения толщины ледяного покрова. Эти приборы показали свою действенность и в течение нескольких лет были доработаны и широко внедрены. Была практически опробована система спутниковой навигации в условиях высоких широт. А также были предложены новые способы проводки караванов.

Благодаря описанным в статье экспедициям, а также множеству других полярных исследований, сегодня успешно осваиваются месторождения углеводородов на шельфе арктических морей, ведется активное судоходство по СМП, развивается инфраструктура северных регионов. Могли ли первооткрыватели представить себе такое? Наверное, нет. Но наша задача не менее важна, мы должны сохранить природу Арктики и не потерять грань между положительным действием прогресса и его разрушающей силой.

Список использованных источников

Белов М. И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. Мангазея, мангазейский морской ход. Ч. I. – Л., 1980.

Белов М. И. Арктическое мореплавание с древнейших времён до середины XIX в./ М. И. Белов // История открытия и освоения Северного морского пути. Т. I. – М., 1956.

Кочина В. Кочи на Поморье / В. Кочина // Экспедиция (декабрь), 2004.

Костомаров Н. И. Очерк Торговли Московского государства в XVI и XVII Столетиях. С-Петербург. В Тип. Н. Тиблена и Комп., 1862.

Платонов, Сергей Федорович (1860-1933). Москва и Запад в XVI-XVII веках / Акад. С. Ф. Платонов. – Л.: Сеятель, 1925. – 150 с.

Блон Жорж. Великий час океанов… Полярные моря. – М.: Мысль, 1984. – 192 с. – Серия «Путешествия. Приключения. Поиск».

Белов М. И. Семён Дежнёв. / М. И. Белов. – М. 1955.

Пасецкий В. М.. Арктические путешествия россиян. – М.: Мысль, 1974. – 230 с.

Нансен Ф. В стране льда и ночи. Т. 1. / Фритьоф Нансен; пер. с норв. А. М. Филиппова. – СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1897. – 320 с.

Кузнецов Н. А. В поисках Земли Санникова. Полярные экспедиции Толля и Колчака. – М.: Paulsen, 2014. – 40 с.

Крылов А.Н. Мои воспоминания. – М.: изд-во АН СССР, 1963.

Островский Б. Г. Адмирал Макаров. – М.: Воениздат. – 1954. – 343 с.

Корякин В. С. Отто Шмидт. — М.: Вече, 2011. — 416 с.

Источник