- Национально-освободительные движения на Востоке (19-20 вв.)

- § 7. Национально-освободительное движение в странах Востока

- Читайте также

- Ветер с Востока: прогресс, традиция и освободительное движение

- § 26. Антиколониальное и национальное освободительное движение

- §1. ЗЕМСКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

- Освободительное движение 1808–1810 гг.

- ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

- На чьи деньги создавалось Русское Освободительное Движение?

- Национально-освободительное восстание против царизма

- Германская агентура и арабское освободительное движение

- Национально-освободительное движение в Украине

- ГЛАВА II. ЯПОНИЯ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОЛЬШЕ

- Национально-освободительное движение в Нидерландах и образование Республики Соединенных провинций

- 4. КЛАССОВАЯ БОРЬБА И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ 1848–1849 гг

- 8. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

- 4. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БОРЬБА ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ С УКРАИНСКИМ НАРОДОМ В СОСТАВЕ РОССИИ

- 6. «Освободительное» движение

Национально-освободительные движения на Востоке (19-20 вв.)

В начале XX в. в колониях и полуколониях прокатилась волна народных выступлений, в той или иной степени затронувшая большинство стран Азии и Африки. В исторической науке это движение населения зависимых стран получило название начала периода пробуждения Востока.

В основе выступлений лежало противоречие между колониальными режимами и народами восточных стран. По мере укрепления национальной промышленности колониальное засилье в экономике Востока все более превращалось в главный тормоз развития национальных экономик. Кроме того, эксплуатация колонизаторами зависимых стран привела к резкому ухудшению положения широких народных масс. Недовольство населения вызывало также бесцеремонное хозяйничанье иностранцев, их пренебрежительное отношение ко всему «туземному». Такое поведение колонизаторов приходило в противоречие с растущим национальным самосознанием народов Востока, которое все более болезненно воспринимало зависимое положение своих стран.

Все эти негативные стороны колониального господства резко проявились на рубеже XIX — XX вв., когда эксплуатация зависимых стран заметно усилилась. Мощными стимулами к выступлениям народов Востока стали также революция 1905 — 1907 гг. в России и особенно победа Японии в русско-японской войне 1904 — 1905 гг.

В движении начала XX в. слились воедино два потока:

1) стихийный протест широких масс, недовольных как иностранным засильем, так и последствиями модернизации;

2) выступления национальной буржуазии, интеллигенции, патриотически настроенных помещиков и чиновников, заинтересованных не только в национальном освобождении, но и в продолжении модернизации.

Объединяли эти два потока национальные партии, которые сделали программой борьбы идеи буржуазного национализма.

Однако на первый план во всех восточных странах вышла в это время идея борьбы за национальную независимость. Именно она объединила в едином движении разнородные силы, экономические и социальные интересы которых часто не совпадали. Социальные задачи (решение аграрного вопроса, ликвидация пережитков феодализма и др.) также присутствовали в программах, но занимали явно подчиненное положение. Именно поэтому движение народов Востока в начале XX в. можно определить как национально-освободительное .

Масштаб выступлений, цели и задачи борьбы, степень ее организованности различались в зависимости от уровня социально-экономического развития восточных стран. В Афганистане и странах Африки к югу от Сахары национально-освободительное движение приняло вид стихийных бунтов и восстаний племен против чужеземцев. В странах Северной Африки оно носило более организованный и целенаправленный характер и возглавлялось политическими партиями, созданными в ходе борьбы. Однако наиболее крупными выступлениями на Востоке в начале XX в. стали освободительная борьба народов Индии (1905 — 1908), революции в Иране (1905 — 1911), Турции (1908), Китае (1911 — 1913). В Индии национальное движение возглавил ИНК, который к началу XX в. превратился в самую влиятельную политическую партию страны. Освободительная борьба развернулась под лозунгом свадеши («своя земля») и сварадж («свое правление»). В этих лозунгах отчетливо проявилась идеология буржуазного национализма. Лозунг свадеши означал требование развития национальной экономики, тогда как лозунг сварадж отразил стремление к изменению статуса Индии. Национально-освободительное движение приняло вид массовых демонстраций, митингов, забастовок рабочих, бойкота английских товаров.

Революцию в Китае возглавил блок либералов и революционеров, которые объединились на платформе свержения маньчжурской династии Цин и установления республики. Революция началась в октябре 1911 г. с восстания на юге Китая и быстро охватила всю страну. Уже в ноябре 1911 г. 15 из 18 китайских провинций отказались повиноваться Цинам. Такой быстрый успех объяснялся тем, что против династии выступила основная часть населения страны: крестьяне, ремесленники, торговцы, буржуазия, интеллигенция, большинство помещиков, местная китайская бюрократия. В декабре 1911 г. в Нанкине было провозглашено создание Китайской республики, временным президентом которой стал лидер революционеров Сунь Ятсен.

В Турции и Иране главной целью революций стало установление конституционного правления. В Турции революция прошла в виде мятежа воинских частей, который подняли в июле 1908 г. офицеры-младотурки. Напуганный султан был вынужден 24 июля 1908 г. восстановить действие конституции 1876 г. В Иране в антиправительственном движении приняли участие разнообразные силы: крестьянство, торгово-ремесленные слои, крупное купечество, либеральные помещики, духовенство. Крестьянские восстания, демонстрации в городах, решительная позиция высшего духовенства, пригрозившего покинуть страну, — все это вынудило шаха в несколько приемов ввести в стране конституцию.

Национально-освободительное движение начала XX в. показало, что между участниками освободительной борьбы нет полного единства по вопросу о целях и задачах движения. Уже отмечалось, что борьба народов Востока проходила под лозунгами буржуазного национализма, которые были сформулированы национальной интеллигенцией, возглавившей освободительное движение. Однако в реальности эти лозунги по-разному воспринимались каждым из потоков национально-освободительного движения.

Так, народные массы были готовы к самой решительной борьбе с колонизаторами, стремились к полной национальной независимости. В то же время национальная буржуазия выступала лишь за уравнение в правах с иностранным капиталом и не ставила вопрос о полном изгнании чужеземцев, поскольку продолжала зависеть от западных кредитов, поставок иностранной техники и запчастей, не имела своих технических специалистов.

В Китае победа революции стала возможной благодаря переходу на сторону антиманьчжурских сил высшей китайской бюрократии, лидер которой генерал Юань Шикай вынудил Цинов в феврале 1912 г. отречься от престола в обмен на пост президента Китайской республики. Тем самым революция фактически передала власть в руки феодальной китайской бюрократии. Став президентом, Юань Шикай сразу же начал готовить реставрацию монархии и всячески ограничивал деятельность парламента. Либералы и революционеры, объединившиеся в 1912 г. в партию гоминьдан, пытались сохранить республику всеми возможными средствами, вплоть до восстания в мае — августе 1913 г. Однако их борьба не получила поддержки населения, абсолютное большинство которого было равнодушно к идеям демократии. Это позволило Юань Шикаю в 1914 г. сначала ввести новую конституцию, предоставлявшую ему неограниченные полномочия, а затем провести референдум, на котором почти все население страны высказалось за восстановление монархии. Внезапная смерть президента в 1916 г. сохранила в Китае республику, но страна сразу же раскололась на сферы влияния милитаристских группировок и перестала существовать как единое целое.

Таким образом, национально-освободительное движение начала XX в. не привело к крупным успехам. Восточное общество в целом еще не было готово к тому, чтобы последовательно двигаться в том направлении, которое указывала идеология буржуазного национализма.

В то же время национально-освободительное движение начала XX в. явилось началом нового этапа в освободительной борьбе народов Востока. Оно показало, что система прямого колониального подчинения начинает вступать в кризис, все более превращаясь в тормоз развития зависимых стран. В ходе борьбы окрепли и приобрели политический опыт национальные партии, стали более ясными цели и задачи борьбы. Таким образом, с начала XX в. национальное освобождение стран Востока становится лишь вопросом времени.

Источник

§ 7. Национально-освободительное движение в странах Востока

§ 7. Национально-освободительное движение в странах Востока

Китай после Синьхайской революции

Революционная волна, вызванная Первой мировой войной, охватила многие страны Востока. Наиболее мощным национально-освободительное движение было в Китае и Индии.

В 1911–1913 гг. в Китае произошла так называемая Синьхайская революция, в ходе которой была свергнута маньчжурская династия Цин. Первым президентом Китая в январе 1912 г. стал Сунь Ятсен.

Он выступал за единство страны, освобождение от иностранной зависимости, демократизацию, уравнительное землепользование, индустриализацию и строительство социализма – «общества народного благоденствия». Представления Сунь Ятсена о социализме не были марксистскими, он считал, что Китай может избежать капитализма и социализм будет построен с помощью государства просвещёнными людьми независимо от их классовой принадлежности. Сунь Ятсен основал Национальную партию (Гоминьдан).

В апреле 1912 г. под давлением консерваторов Сунь Ятсен был вынужден отказаться от власти и эмигрировать. Новый временный президент Юань Шикай готовил восстановление монархии, но против него выступили военачальники провинций (их принято называть милитаристами). В разгар восстания Юань Шикай умер. Китай распался на провинции, вся власть в которых перешла к милитаристам. Правительство в Пекине занималось только внешней политикой. Между милитаристами, каждый из которых был связан с какой-нибудь иностранной державой, происходили кровавые и разрушительные военные столкновения. В 1919 г. под давлением массовых антиимпериалистических демонстраций и забастовок китайцев («Движение 4 мая») империалистические государства были вынуждены передать Китаю бывшие германские колонии, находившиеся на его территории.

В 1921 г. милитарист провинции Гуаньдун пригласил к себе пользовавшегося большим авторитетом Сунь Ятсена и вновь провозгласил его президентом. После того как лидер Гоминьдана укрепился у власти на юге, сюда стали съезжаться его сторонники – республиканцы. Сунь Ятсен рассчитывал также на помощь СССР и Коминтерна в борьбе с империализмом. С помощью коминтерновских советников и советского оружия в Гуаньдуне удалось создать Национально-революционную армию (НРА). Для борьбы за объединение Китая и освобождения страны от полуколониальной зависимости необходима была мощная всекитайская революционная организация. В 1924 г. Сунь Ятсен реорганизовал Гоминьдан, превратив его в союз всех антиимпериалистических движений. В этот союз вошла и возникшая в 1921 г. Коммунистическая партия Китая (КПК). На сторону партии Гоминьдан перешёл ещё один милитарист, который захватил Пекин и пригласил в столицу Сунь Ятсена. Но, прибыв в Пекин, президент умер.

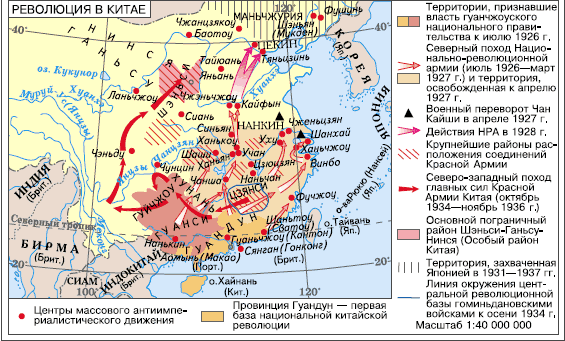

Национально-освободительная революция 1925–1927 гг. в Китае и Северный поход

Движение за объединение Китая набирало силу. В мае 1925 г. в Шанхае демонстрация националистически настроенных студентов двинулась к закрытому кварталу, в котором размещались иностранные представительства. Охранявшая квартал британская полиция расценила это как угрозу безопасности дипломатов и открыла огонь по демонстрантам. Гибель людей возмутила весь Китай, началась революция, направленная на национальное объединение страны, против империализма, милитаристов и старого чиновничества. Страну охватили забастовки и митинги. Во главе движения встала партия Гоминьдан, которая выдвинула лозунг объединения Китая. Но в это время в самом Гоминьдане обострились противоречия между коммунистами и их противниками. Главнокомандующим HP А стал близкий соратник Сунь Ятсена генерал Чан Кайши. Он выступал за объединение страны, но был противником предлагавшихся коммунистами антикапиталистических мер и передела земли.

Плакат, изображающий Сунь Ятсена и Чан Кайши. 1927 г.

В июле 1926 г. Гоминьдан начал Северный поход. В 1926–1927 гг. НРА при поддержке населения освободила от милитаристов центральные районы Китая. Здесь создавались массовые профсоюзы, кое-где крестьяне начали делить землю помещиков, а горожане – собственность иностранцев и купцов. Самовольные захваты привели к тяжёлым последствиям – флот империалистических держав обстрелял Нанкин. Чан Кайши и его сторонники опасались, что коммунисты при помощи советских военных советников могут стать во главе Гоминьдана. В апреле 1927 г. он захватил власть на большей части территории, занятой НРА, и исключил коммунистов из армии и Гоминьдана. В результате ожесточённой борьбы с гоминьдановцами погибли тысячи коммунистов.

В июне 1928 г. части НРА, верные Чан Кайши, вошли в Пекин. После этого милитаристы признали верховенство Гоминьдана. Северный поход успешно завершился.

Революция в Китае

Режим Чан Кайши и борьба с коммунистами

Несмотря на объединение Китая, обстановка в стране оставалась неспокойной. Милитаристы время от времени поднимали мятежи. Положение народа оставалось тяжёлым, и наиболее бедные слои горожан и крестьян сочувствовали коммунистам. Чтобы ослабить социальную напряжённость и в то же время не оттолкнуть от своего режима китайский капитал и интеллигенцию (образованные люди в Китае, как правило, были богаты), Чан Кайши стал проводить осторожные реформы. Ликвидировалась неграмотность, крестьян обучали основам гигиены, агротехники, политических знаний. Началась жестокая борьба с наркоманией. Были введены общекитайские деньги. Правительство регулировало развитие экономики, поощряя национальную промышленность. Но большинство населения относилось к власти равнодушно – положение крестьян при Чан Кайши мало изменилось, землю они так и не получили.

Чан Кайши и генералы китайской армии

Главными противниками Чан Кайши стали коммунисты. После разгрома 1927 г. лидеры КПК сохранили только небольшие партизанские отряды. Но уже в 1928–1930 гг. они смогли создать в горах Центрального Китая несколько «советских районов». Руководителем самого крупного из них стал Мао Цзэдун. Чан Кайши предпринял несколько наступлений на «советские районы». В 1934 г. некоторые коммунистические отряды были окружены на равнине и разгромлены. Но крупная колонна Красной Армии во главе с Мао Цзэдуном сумела пробиться в пустынный северный район и закрепиться там в 1936 г. У Чан Кайши не было возможности продолжать борьбу с коммунистами – в 1937 г. на Китай напала Япония.

Ганди во главе антиколониальной борьбы в Индии

После окончания Первой мировой войны англичане решили действовать в Индии методом кнута и пряника. Сначала они незначительно расширили права почти безвластных органов индийского самоуправления, а затем значительно усилили наказания за недозволенную политическую деятельность. Лидеры индийского национально-освободительного движения решили бросить вызов произволу. Один из них, Махатма Ганди, выдвинул лозунг: «Заполним собой тюрьмы». Таким образом, с лица колониальной системы должна была быть сорвана либеральная маска.

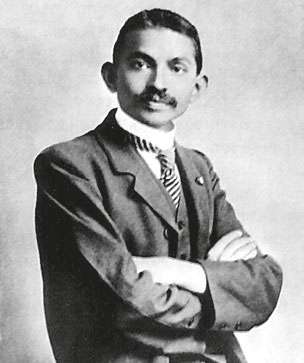

Мохандас Карамчанд Ганди родился в 1869 г. в купеческой семье, воспитывался в строгих индуистских традициях. Он работал адвокатом в Бомбее и в Южной Африке. Здесь Ганди стал известен как защитник прав индусов, жестоко угнетавшихся англичанами. В 1904 г. он создал в Южной Африке общину, жители которой вместе обрабатывали землю и выпускали известную всей стране газету «Индийское мнение». Эта духовная община стала альтернативной как западному городскому образу жизни, так и серой обыденности сельской жизни. В 1907 г. Ганди выдвинул идею ненасильственного сопротивления – сатьяграхи. Под его руководством в Южной Африке прошла кампания митингов, забастовок, бойкота британских товаров и учреждений. Ганди был арестован, но борцам с угнетателями удалось добиться отмены наиболее оскорбительных для индийцев расистских законов. В 1915 г. Ганди с триумфом вернулся в Индию. Его называли Махатма – Великая душа. На родине он, по своему обыкновению, основал духовную общину «Сатьяграха ашрам». Ганди доказывал, что кастовая рознь не вытекает из основ религии, что люди должны преодолевать барьеры между собой, вместе бороться за самоуправление. В 1917 г. Ганди начал организовывать сатьяграхи в тех районах страны, где произвол англичан был наиболее возмутителен.

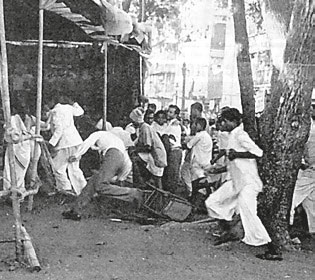

В апреле 1919 г. улицы индийских городов заполнились народом. Индусы и мусульмане скандировали патриотические лозунги. Британцы ввели военное положение, полиция избивала людей. Начались столкновения, в которых погибло несколько англичан, в Амритсаре была ранена миссионерка. В этот город вошли войска и открыли огонь по участникам мирного митинга. Погибло несколько сотен человек. Затем были произведены массовые аресты, публичные порки, казни.

Репрессии вызвали новую волну протестов. Индусы выпели на забастовки, демонстрации, сжигали английские товары. Вождём движения стал Махатма Ганди, вступивший в партию Индийский национальный конгресс (ИНК). Он выступал на митингах, вёл переговоры с английскими чиновниками, мусульманскими и индуистскими лидерами.

Ганди выступал за то, чтобы борьба против британского колониализма велась без применения насилия. Но в феврале 1922 г. произошли столкновения между индийцами и английскими полицейскими. Разбушевавшаяся толпа сожгла англичан в их же казарме. Индия и её лидеры встали перед выбором: либо от ненасильственного сопротивления переходить к вооружённому восстанию, либо прекращать столкновения. Ганди выбрал второе. Он заявил, что страна ещё не готова к свободе, если индийцы способны на жестокость.

В 1922 г. Ганди был заключён в тюрьму, где провёл два года. Здесь он писал книгу «Моя жизнь», обдумывал стратегию освобождения Индии. Ганди мечтал о ненасильственном обществе, в котором люди будут жить в общинах, помогая друг другу во всём. Власть будет передана советам местного общинного самоуправления – панчаятам, которые будут осуществлять политику на местах. Избранным представителям от регионов будет доверена власть над всей Индией. Вооружённые силы и силы охраны порядка в таком «ненасильственном государстве» должны применяться только для сопротивления прямому насилию со стороны агрессора или преступников.

Беспорядки в Индии

Ганди считал, что индийцы могут обойтись без западной экономики, переориентировать рынок на собственные товары и тем самым решить свои социальные проблемы. Выйдя из тюрьмы, Ганди начал кампанию за внедрение на внутреннем рынке только индийских тканей. Миллионы людей, подражая своему вождю, обматывали тела и головы лишь домотканой материей. Всё больше людей стремились жить в ашрамах – общинах, где они совместно обрабатывали землю, ткали, обсуждали политические и духовные проблемы.

Подъём национально-освободительного движения в Индии в 1928–1931 гг.

Колонизаторы сами предоставили повод для новой кампании протеста. В Индию прибыла британская комиссия, которая должна была решить, можно ли расширять полномочия панчаятов. На требования включить в эту комиссию индийцев последовал отказ. В ответ в феврале 1928 г. была объявлена всеобщая забастовка, начались демонстрации. Волнения из городов перекинулись в сельскую местность. Большую прибыль англичанам приносила выработка соли. Ганди потребовал отмены монополии властей на производство соли, дальнейшего снижения налогов и освобождения политзаключённых. В марте – апреле 1930 г. огромная колонна индийских патриотов прошла 400 км по дорогам Индии. Возглавлявший шествие Ганди вместе с десятками тысяч сподвижников выпаривал соль на берегу моря. Кустарная добыча соли велась по всей стране. Английская торговля в Индии была парализована – никто не покупал товары, произведённые в метрополии. Крестьяне и купцы снабжали пикетчиков продуктами индийского производства. В мае были арестованы почти все лидеры ИНК, включая Ганди и его сподвижника Джавахарлала Неру. Без лидеров движение вышло из-под контроля. Происходили вооружённые столкновения. Страна снова оказалась на грани всеобщего восстания.

Властям пришлось освободить Ганди и вступить с ним в переговоры. В марте 1931 г. было подписано соглашение, которое удовлетворяло требования, выдвинутые лидерами патриотов. Оппозиция даже получала право агитировать за независимость. Планировалось создание полномочных региональных администраций, избираемых населением. Не все обещания англичан были выполнены, но стало ясно, что британцы смирились с необходимостью реформ в Индии. Вскоре были проведены выборы в местные органы власти, опубликована конституция страны.

После Первой мировой войны в странах Азии начался мощный подъём национально-освободительного движения. В Китае продолжилась гражданская война. Страна была объединена национальной партией Гоминьдан, которая сумела нанести поражение как военно-феодальным кликам, так и коммунистам. В Индии разворачивалось ненасильственное движение за освобождение страны от колонизаторов-англичан.

• 1925–1927 – национально-освободительная революция в Китае.

• 1919–1922 и 1928–1931 – подъём национально-освободительного движения в Индии.

*1. Почему, на ваш взгляд, Китай долгое время находился в состоянии раздробленности?

2. Каким был режим Чан Кайши – демократическим, авторитарным или тоталитарным?

3. Почему Ганди два раза прекращал кампанию неповиновения англичанам?

4. Какие цели ставил перед собой Ганди?

1. Сунь Ятсен считал, что «народное благоденствие – это и есть социализм, или, как это по-другому называется, коммунизм… Коммунизм в Китае уже был претворён в жизнь в период Хун Сюцюаня». Вспомните, кто такой Хун Сюцюань, как называлось возглавляемое им движение. Как вы полагаете, прав ли был Сунь Ятсен?

2. «Управление нашей страной находится в руках бюрократии и военщины, против них и должна быть направлена революция», – утверждал Сунь Ятсен. Как эти задачи революции были связаны с преодолением раздробленности Китая и его зависимости от империализма?

3. «Цель китайской революции – добиться объединения страны. Мы не можем позволить повторить ошибки тайпинов в XIX в. Завершение Северного похода чрезвычайно важно для нас. Без единого Китая не может быть мира в Азии», – заявлял Чан Кайши. Вспомните основные причины поражения тайпинов. Как вы думаете, о каких ошибках говорил Чан Кайши?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Ветер с Востока: прогресс, традиция и освободительное движение

Ветер с Востока: прогресс, традиция и освободительное движение Маркс противопоставляет «утопизму» настоящий научный социализм, который изучает тенденции развития общества и не строит умозрительных проектов. Тенденции развития капитализма указывают на концентрацию

§ 26. Антиколониальное и национальное освободительное движение

§ 26. Антиколониальное и национальное освободительное движение Цивилизаторская «миссия белого человека в отношении отсталых народов» достаточно быстро стала вызывать сопротивление. Войны за независимость в Латинской Америке в конце XVIII – первых десятилетиях XIX в.

§1. ЗЕМСКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

§1. ЗЕМСКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ Московское боярское правительство предало собственную страну, пригласив на трон польского королевича и впустив в столицу государства польские войска.В этих условиях важную роль в спасении государства сыграла Русская Православная

Освободительное движение 1808–1810 гг.

Освободительное движение 1808–1810 гг. В начале XIX в., когда экономическое и политическое положение американских колоний Испании и Португалии значительно ухудшилось из-за роста поборов, прежде всего, в связи с участием метрополий в разорительных для них европейских войнах,

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ Упорное сопротивление народов Латинской Америки произволу администрации и господствующих классов колоний, неуклонно нараставшее на протяжении XVI–XVII вв., достигло апогея в XVIII столетии, когда волнениями были охвачены многие регионы континента

На чьи деньги создавалось Русское Освободительное Движение?

На чьи деньги создавалось Русское Освободительное Движение? Помещаемые в нашем журнале статьи о Русском освободительном движении и о генерале Андрее Андреевиче Власове обратили на себя внимание многих читателей. На столе редакции лежат письма, пришедшие из самых

Национально-освободительное восстание против царизма

Национально-освободительное восстание против царизма Существует мнение об извечной сонной покорности нашего народа. Однако не кто-нибудь, а как раз наши предки на протяжении неполных ста лет после захвата Беларуси Россией трижды брались за оружие, чтобы вырваться из

Германская агентура и арабское освободительное движение

Германская агентура и арабское освободительное движение В прямом контакте с «Особым штабом Ф» в вопросах агентурной разведки в странах Арабского Востока и одурманивания арабов, особенно молодежи и студентов, находилось Министерство иностранных дел нацистской

Национально-освободительное движение в Украине

Национально-освободительное движение в Украине В современной украинской литературе борьба за возрождение независимого Украинского государства имеет несколько дефиниций: «национальное движение» (Ю. Киричук), национально-освободительное движение» (В. Андрухив, В.

ГЛАВА II. ЯПОНИЯ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОЛЬШЕ

ГЛАВА II. ЯПОНИЯ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОЛЬШЕ Установление контактов с поляками Александр III, а также взошедший на царский престол в 1894 г. его сын и преемник Николай II проводили политику насильственной русификации «инородцев», которые к концу XIX в.

Национально-освободительное движение в Нидерландах и образование Республики Соединенных провинций

Национально-освободительное движение в Нидерландах и образование Республики Соединенных провинций Нидерланды, «низовые земли», располагавшиеся на побережье Северного моря в низовьях рек Мааса, Шельды и Рейна, включали 17 провинций. Уже в Средние века этот район был

4. КЛАССОВАЯ БОРЬБА И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ 1848–1849 гг

4. КЛАССОВАЯ БОРЬБА И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ 1848–1849 гг Буржуазные революции, вспыхнувшие в ряде стран Европы в начале 1848 г., охватили своим пламенем и Австрийскую монархию. 13 марта началось восстание в Вене, которое привело к свержению

8. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

8. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ Рабочий класс и его партия — самые последовательные борцы против национального угнетения. Революция 1905–1907 гг. пробудила к политической активности угнетенные народы России. Среди них, как отмечал В. И. Ленин, в условиях

4. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БОРЬБА ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ С УКРАИНСКИМ НАРОДОМ В СОСТАВЕ РОССИИ

4. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БОРЬБА ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ С УКРАИНСКИМ НАРОДОМ В СОСТАВЕ РОССИИ Борьба против притеснений в сфере образования. Господствующие классы империи Габсбургов страшились извечного стремления западноукраинских трудящихся к

6. «Освободительное» движение

6. «Освободительное» движение В 1816 году еще не было никаких организаций. Сначала были просто разговоры «у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи», обсуждали книги, обменивались мнениями и т. п. Потом начали формироваться какие-то идеи, некие общие программы — о том, что

Источник