Искусство, наука и культура Арабского Халифата

Наука Арабского Халифата

Арабские завоевания неизбежно сопровождались гибелью произведений искусства. Однако арабы сумели усвоить многие знания и традиции покорённых народов, связать их воедино и развить на основе ислама и арабского языка. Постепенно арабский язык вытеснил языки захваченных стран.

На арабском языке составляли документы, вели переговоры, молились. Он стал также языком науки и культуры всего мусульманского Востока. На арабский были переведены сочинения античных мыслителей: Аристотеля, Гиппократа, Евклида. Многие труды древних греков дошли до нас только в арабских переводах.

Арабы внесли огромный вклад в математику, астрономию и другие науки. Арабские математики создали алгебру и стали широко использовать цифры, изобретённые в Индии, но известные нам как арабские. Арабские астрономы, пользуясь сложными вычислениями и точными инструментами, определяли окружность Земли, описывали положение звёзд на небе.

В области медицины особенно прославился живший в Средней Азии Ибн Сина (980—1037), известный в Европе как Авиценна. Он свёл воедино опыт античных, индийских и среднеазиатских врачей. Много веков его труд был обязательным руководством для медиков и в арабском мире, и в Европе.

|

| В библиотеке. Миниатюра XIII в. |

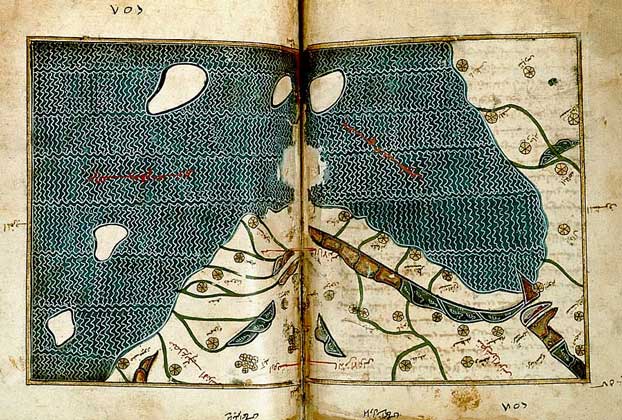

Огромен вклад арабов в географию. Неутомимые путешественники, они изъездили мир от Атлантики до Тихого океана и от Африки до Руси (многие сведения о Руси нам известны именно из арабских описаний). Их корабли были надёжны, а карты и навигационные приборы отличались точностью.

Ислам запрещал изображать Бога и поклоняться каким-либо изображениям. Интерьеры мечетей были богато украшены мозаиками, инкрустациями и тончайшей резьбой. Наряду с орнаментами на стенах мечетей было множество надписей (чаще всего изречений из Корана), которые сами выглядят как редкой красоты орнаменты. В каллиграфии — искусстве писать красиво — мусульманский мир не знал себе равных.

Литература и искусство Арабского Халифата

Блестящего расцвета достигла арабская литература, создававшаяся на арабском, а с X в. — и на персидском языках. Всему миру известен сборник «Тысяча и одна ночь», в который вошли сказки и легенды многих народов. Фундамент культурного расцвета Халифата закладывался в школах, где обучали чтению, письму, счёту, изучали Коран. В X в. в Средней Азии и Иране возникли высшие учебные заведения — медресе, затем распространившиеся по всему арабскому миру.

В странах Халифата велось масштабное строительство. Возводились дворцы, мавзолеи-гробницы, крепости. Но лучшее представление об арабской архитектуре и искусстве дают мусульманские храмы — мечети. Внешне мечеть часто напоминает крепость, её стены нередко почти лишены украшений. Войдя внутрь, верующий попадал во двор с фонтаном для омовений; ко двору примыкал молитвенный зал, в котором обычно было несколько рядов колонн с арками. Святая святых мечети — михраб — ниша в стене, обращённая в сторону Мекки и богато украшенная резьбой или мозаикой.

Быт и развлечения Арабского Халифата

Богатство Халифата, расцвет его экономики создавали новые возможности для повседневной жизни людей, особенно богатых. Развив многие традиции византийского и персидского быта, арабы сумели красиво организовать свой быт и досуг. Процветало производство предметов роскоши: тончайших тканей, стеклянных ваз и кубков.

В искусстве украшать дворцы и разводить сады арабы не знали себе равных. Они любили и умели развлекаться: охотились, пировали, играли в шахматы, слушали музыку. Материал с сайта http://doklad-referat.ru

|

| Игра в шахматы. Миниатюра XIII в. |

|

| Дворец Альгамбра. Гранада. XIV в. (а), мечеть Куббат-ас-Сахра. Иерусалим. VII в. (б) |

Арабы любили книги. Уже в VIII в. они научились у китайцев делать бумагу. Книги стали дешевле и доступнее. При дворах эмиров и халифов создавались огромные библиотеки: у кордовского халифа в X в. насчитывалось более 400 тыс. книг!

Мусульмане восприняли римскую привычку мыться в банях. Там можно было и вымыться, и отдохнуть, и побеседовать с друзьями. Позже привычку ходить в баню переняли у арабов жители Западной Европы.

Арабское застолье отличалось изысканностью. Появились утончённые манеры поведения за столом, правила перемены блюд, мытья рук, пользования зубочистками.

Источник

АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Роль арабов в мировой цивилизации связана с возвышением и распространением ислама и основанием империи халифов. Сведения о доисламской истории Аравийского полуострова крайне скудны и изобилуют пробелами. Однако литература у арабов (по большей части поэзия) существовала еще до Мухаммеда (ок. 570–632). Бедуины выработали необычайно богатый и точный язык. Мы располагаем, благодаря стараниям позднейших филологов, образцами их ораторского искусства, мудрых речений и исторических повествований. Но вдохновеннее всего выражал себя доисламский дух в поэзии. Главными ее темами были самовосхваление, здравицы своему племени, осмеяние, любовь (как правило, оплакивалось расставание с любимыми), скорбь о погибших героях (такие плачи сочиняли в основном поэтессы), а также яркое и непосредственное изображение пустыни, изобилующей ужасами и опасностями, чья природа груба, но и живописна – с ее палящим дневным зноем и безжалостными холодами по ночам, с колючим кустарником и диким зверьем.

Старейшие образцы арабской поэзии восходят к началу 6 в. н.э., т. е. всего лишь столетие отделяет их от зарождения ислама. Конечно, сочинять стихи стали много раньше, но похоже, что лишь к указанному времени окончательно сложился «классический» стиль, отличающийся подчиненной строгим правилам системой размеров, исходящий из долготы слогов, и не менее строгой схемой рифмовки, требующей сквозной единой рифмы на протяжении всего стихотворения, а также принятыми стилевыми особенностями.

Позднейшие филологи, когда золотой век арабской поэзии уже остался в далеком прошлом, собирали старинные стихи и издавали их в виде «диванов» (сборники произведений одного автора или авторов, принадлежащих к одному племени) или антологий, составленных из лучших образцов поэзии. В числе последних – Асмаият, Муфаддалият, Музаххабат и Муаллакат. Из поэтов более всего известны пылкий воитель Антара; ан-Набига аз-Зубьяни, славословивший христианизированных царей Сирии и Месопотамии; и Имру-уль-Кайс, несчастный отпрыск царского рода, умерший в изгнании.

Для мусульман Коран – живое слово Аллаха, и поэтому он не только содержит вечную Истину, но и являет собой совершеннейшее достижение в литературном стиле. Коран неподражаем, а посягнувшие на эту догму и дерзнувшие усомниться в его неповторимости ибн-аль-Мукаффа и Абу-ль-Аля аль-Маарри были объявлены богохульниками и еретиками. В ранних главах книги (суры), где религиозное чувство достигает высочайших вершин и преобладают мотивы превозношения величия Аллаха и трепетного ожидания Страшного Суда, Мухаммед предстает художником, о чьем мастерстве свидетельствует и выбор формальных средств выражения – садж, т. е. своеобразная ритмизованная, с рифмой, проза, заимствованная у арабских прорицателей, но существенно улучшенная. Книга исполнена духа достойного величия, более поздние ее разделы посвящены преимущественно правовым и обрядовым предписаниям. Огромное влияние Корана на развитие позднейшего арабского стиля превращает это раннеарабское произведение в краеугольный камень не только религии арабов, но и их словесности. Период, на протяжении которого сочинялся (или, как скажут мусульмане, «открывался») Коран, занял более 20 лет – с (примерно) 610 н.э. до смерти пророка в 632.

Поэзия.

Завоевание принадлежавших Византии и Персии территорий от Срединной Азии до африканского побережья Атлантики всего за столетие полностью изменило социальную среду и культурные взгляды арабов. Однако, против ожидания, новый образ жизни не подействовал на литературу сколько-нибудь существенным образом. Впрочем, некоторую новизну можно отметить уже у поэтов, переставших описывать жизнь в пустыне, – таковы Омар ибн-Аби Рабия (ум. 711), вдохновенно живописавший романтическую и иногда своевольную любовь, и халиф аль-Валид II (ум. 744), заменивший в своей жизнелюбивой поэзии классическую ритмику размерами народной любовной песни.

Эта тенденция набирала силу в начальный период династии Аббасидов, когда арабская цивилизация наконец утратила специфические черты бедуинского происхождения. Одни поэты хранили верность освященным временем доисламским преданиям, другие искали новые средства для выражения новых впечатлений, а некоторые смогли облечь в художественную форму вопросы, совершенно отсутствовавшие в кругозоре старинной поэзии и принадлежавшие областям этики, религии, философии. К первой категории можно отнести таких поэтов, как абу-Таммам (ум. 845), аль-Бухтури (ум. 897), аль-Мутанабби (ум. 965). Типичный представитель «нового стиля» – Абу-Нувас (ум. 813), писавший главным образом о радостях чувственной любви, о вине и охоте. В поэзии Башар ибн-Бурда (ум. 784), исламская правоверность которого сомнительна из-за явного сочувствия иранской концепции вечного борения между Благим и Злым началами, и Абу-ль-Атахии (ум. 825), сумевшего выразить самые сокровенные подвижнические настроения, философия и религия заняли подобающее место. Много позже слепой поэт Абу-ль-Аля аль-Маарри (ум. 1057) в весьма изощренной манере утверждал несовершенство всех религий; в его преклонении перед всем живым чувствуется влияние неоплатонической и индийской мысли.

Однако стилистическая традиция тем не менее усматривала высочайший идеал в раболепном подражании старинным образцам. В бесчисленных «диванах», созданных за последующие века на том огромном пространстве от Испании до Персии и Турции, где литературным языком служил арабский, не обнаруживается никаких художественных новшеств. Лишь в двух сферах, пренебрегавших условностями выработанного стиля, выразилось неподдельное чувство – в мистических (суфийских) стихотворениях и народных песнях о любви. Виднейший суфийский поэт Омар ибн-аль-Фарид (ум. 1235) сумел приблизиться к неизреченному опьянению души, погружающейся в Единственность Единства Божия. Возникли и новые размеры, самый распространенный из них использовала газель – стихотворная форма на основе строфы из четырех стихов с рефреном, и это позволило легко и просто выражать любовные страдания и радости, причем на языке, близком к речи простонародья. «Диван» испанского поэта Ибн Кузмана (ум. 1160) представляет собой сборник, содержащий, наряду с сочинениями о любви, сатирические и реалистические картинки повседневной жизни. Поэтика газели вкупе с теорией платонической любви, также процветавшей в Испании, вероятно, стимулировали развитие поэзии в Провансе.

Пристрастие арабов к изощренно выстроенным речам определили становление такого прозаического стиля, в котором манера ценится выше содержания. В первом столетии существования халифата еще продолжали открыто обсуждаться вопросы политики, и политическое красноречие процветало. С разрастанием же самовластия оно совершенно исчезло, и все религиозное, этическое и литературное красноречие могло развиваться лишь в таких жанрах, как проповедь (хутба) и увещевание (маваиз), а также во всяческих поучениях на разные темы. Высокая степень централизации власти повысила общественное положение чиновников и писарей, сочинявших официальные бумаги, и они-то и стали главными носителями энциклопедической культуры. В образованных кругах Багдада, крупнейшего космополитического центра эпохи, Амр ибн-Бахр аль-Джахиз разрабатывал жанр литературного эссе и написал огромное число небольших трактатов, обильно приправив их анекдотами, учеными цитатами и сведениями о различного рода диковинах. Выказывая неподдельный, хотя и не всегда глубокий интерес к греческой науке и философии и персидской мудрости, старательно изучая арабскую ученость и поэзию, он стремился соответствовать арабскому идеалу, обозначаемому словом «адаб» и требовавшему благовоспитанности в сочетании с приличествующим уровнем культуры и образованности; в конечном счете «адаб» представлял собой сплав арабского, греческого и персидского начал, сделавших ислам мировой религией. Немалая доля арабской литературы посвящена «адабу»: это сборники анекдотов и афоризмов, упорядоченных под различными рубриками и трактующих какую-то тему либо отдельные ее аспекты. В числе лучших образцов такого рода – Книга о скупцах аль-Джахиза, Источники историй ибн-Кутайбы (ум. 884), Единственное ожерелье испанца ибн Абд Раббихи (ум. 940). Ибн-Кутайба написал также Адаб писца, своего рода справочник, содержавший необходимые чиновнику сведения.

В своем тяготении к чисто формальному совершенству арабская словесность обратилась к ритмизованной прозе, наподобие той, какой написан Коран и которая широко использовалась начиная с 10 в. Этот стиль достиг вершины в так называемых макамах. Впервые появившись у аль-Хамадани (ум. 1008), макамы приобрели окончательный облик у аль-Харири (ум. 1122). Успех его книги Макамат был огромен; подражания ей писались не только по-арабски, но и на иных языках, в том числе на древнееврейском, а ее персонаж, вор и краснобай, возможно, стал образцом для испанского плутовского романа.

В арабском мире так и не появилось индивидуального авторства в эпосе, беллетристике и драме. Они разрабатывались как безымянные выражения того или иного художественного направления, и это свойственно даже тем произведениям, которые составили наиболее существенную долю арабского вклада в мировую литературу. Художественный вымысел использовался для решения иных задач: например Ибн Сина (Авиценна) написал два романа, скрывая за аллегориями мистическое содержание, а Ибн Туфейль (ум. 1185) в прославленном философском романе Живой сын Бодрствующего повествует о ребенке, оставленном на необитаемом острове и познающем высшую истину с помощью разума, присущего ему от рождения. Путешествие в преисподнюю в Послании прощения Абу-ль-Аля аль-Маарри, возможный источник Божественной комедии Данте, кажется романом, однако сюжет служит лишь поводом для рассуждений на литературные темы. Подобные произведения не умещаются в рамки арабской беллетристики, как и сказка о животных Калила и Димна, принадлежащая к старейшим и знаменитейшим образцам прозы, и не только потому, что это перевод со средневекового персидского (и в конечном счете индийской Панчатантры), но и потому, что сказка преследует прежде всего цели назидания.

Зато Тысяча и одна ночь – несомненно беллетристика, причем весьма разнообразная в стилистическом и тематическом отношениях. Совершенно иного рода произведения можно было бы назвать «эпическими», хотя написаны они прозой. Борьба арабов с Византией в 9 в. и против крестоносцев в 12 в. вдохновила множество оставшихся безымянными сочинителей на создание занимательных повестей. Некоторые из них вошли в собрание Тысячи и одной ночи. Напоминающее военный поход переселение кочевых племен сулайм и халяль из Египта в Северную Африку в 11 в. в идеализированном виде отразилось в целом цикле эпических сказаний. Имеется также роман о подвигах египетского султана Бейбарса I (царствовал в 1260–1277) в войнах с татарами и крестоносцами.

Арабские исторические сочинения представляют собой скорее россыпи рассказов о событиях, нежели попытки осмыслить историческое развитие. В старейших из них – в произведениях таких авторов, как ибн Исхак (ум. 768), с его жизнеописанием Мухаммеда; аль-Баладхури (ум. 892), написавшего историю ранних завоеваний и арабских племен; аль-Табари (м. 923), оставившего всемирную историю, доведя ее до 10 в. н.э., – автор держится в тени, единственной своей задачей полагая отыскание наилучших источников и достоверную передачу найденных сведений. В итоге изложение выглядит отрывочным, незатейливым, но зачастую создает впечатление свидетельства очевидца. Лишь в дальнейшем и прежде всего под воздействием жизни при дворе, поощрявшем притворство и лесть, история стала вырождаться в пустое славословие царствующему государю, его династии и вельможам. Единственный арабский историк, пытавшийся толковать историю как закономерный процесс развития общества, – философ и ученый Ибн Хальдун (ум. 1406).

Географические сочинения в большинстве своем чисто описательные и лишены художественных достоинств. Впрочем, испанец Ибн Джубайр в 12 в. оставил чрезвычайно личностный отчет о паломничестве в Мекку и странствиях по разным странам, а в 14 в. североафриканец Ибн Баттута, «арабский Марко Поло», описал приключения, пережитые им в путешествиях по всему мусульманскому миру, в Константинополь, по России, Индии и Китаю.

Трактаты и описания виденийй, принадлежащие таким выдающимся мистикам, как аль-Газали (ум. 1111) и ибн-аль-Араби (ум. 1240), хотя и писались ради поучения или воспитания, зачастую столь проницательны в исследовании души человеческой и столь мощно передают религиозные чувствования, что их место в ряду высочайших литературных достижений.

Явный упадок арабской литературы становится заметным уже в 12 в. С 14 до конца 19 вв. не появилось ни одного достойного упоминания писателя, хотя словесность, разумеется, продолжала существовать. Воздействие западной культуры и политическое возрождение арабского мира породили новую литературу. Наиболее одаренные арабские литераторы удачно соединяли отечественную традицию с новым духом, отозвавшимся на западное влияние. Эта молодая арабская литература создается как мусульманами, так и христианами, а также арабами, живущим в Северной и Южной Америке. Предтечей этого развития был живший в Египте уроженец Ливана Джурджис Зейдан (1861–1914). В числе значительных поэтов – египтянин Ахмед Шавки (ум. 1932), сириец Джебран Халиль Джебран (1883–1931), Халиль Мутран (1872–1949), Ахмад Шаваи (1868–1932), Михаил Нуайма (1889–1988). Среди ведущих прозаиков 20 в. – братья Таймуры – драматург Мухаммад (ум. 1921) и романист Махмуд (ум. 1973), эссеист Таха Хусейн (ум. 1973), романист Нагиб Махфуз. Возникла и драма, в традиционной литературе практически отсутствовавшая, отличные пьесы писал Тауфик аль-Хаким (1898–1987).

Источник