Что такое страны третьего мира: полный список

«Нумерация миров» появилась в середине 20-го века, когда возникла угроза начала третьей мировой войны, что привело к формированию двух лагерей капиталистического и социалистического. Страны третьего мира, список которых практически не меняется, теперь принято считать развивающимися государствами, а ведь первоначально под этим термином обозначалось нечто иное.

Классификация государств

Все существующие на планете Земля государства до недавнего времени делились на три группы:

- «Золотой миллиард» капиталистические страны с развитой экономикой, высоким уровнем жизни, мощной армией и другими признаками цивилизованной державы.

- Бывшие страны соцлагеря. В первую очередь это Россия и все прочие государства и республики, желавшие построить коммунизм через социализм.

- Развивающиеся страны с невысоким уровнем жизни, «худым» бюджетом, не очень хорошей социальной сферой и пр., но являющиеся по своей сути самостоятельными хозяйствующими субъектами со всеми государственными атрибутами.

Это интересно! Азы экономики: что это такое – постиндустриальное общество

«Четвертый мир»

К ним принято относить беднейшие государства, не имеющие ничего, кроме суверенитета, столицы и границ. Население настолько бедное, что не имеет не то чтобы сотовых телефонов, но и простых вещей, жизненно необходимых каждому человеку.

Постоянный дефицит продуктов, медикаментов, одежды, воды – это именно то, что характеризует «четвертый мир», к которому смело можно отнести Афганистан и некоторые африканские государства и республики (Зимбабве, Конго, Чад и пр.).

«Третий мир»: с чего все началось

В 1952 году французский ученый Альфред Сови написал статью, где он апеллировал малопонятным тогда термином «государства третьего мира».

Это интересно! Так Сови называл страны, не входящие ни в НАТО, ни относящиеся к организации Варшавского договора и занимавшие нейтральную позицию.

В 70-х гг. прошлого века была предпринята попытка сделать из третьего мира самостоятельную международно-политическую силу, но она не увенчалась особым успехом, что можно объяснить разными причинами, среди которых разрозненность и разница менталитетов. Что такое страны третьего мира сейчас?

Согласно терминологии ООН, это развивающиеся государства, которые можно разделить на три группы по территориальному и одновременно экономическому признаку:

- Страны Латинской Америки. В каждой из них немало проблем, но на сегодняшний день Бразилия, Венесуэла, Мексика сумели добиться неплохих результатов.

- Азиатские государства. Относятся к разряду среднеразвитых, хотя с этим можно и поспорить, учитывая последние достижения Поднебесной.

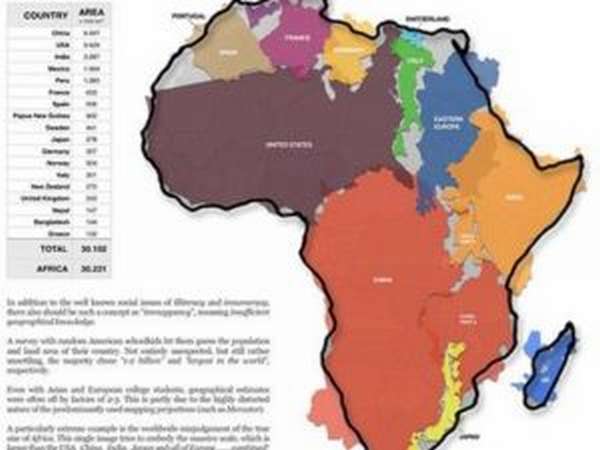

- Африканские страны. Слаборазвитые в экономическом отношении, но зато у них нет никаких проблем с демографией, что серьезно усугубляет ситуацию.

Это интересно! Почему растет и что это такое урбанизация

Признаки стран третьего мира

После получения независимости начался массовый переход от ручного труда к повальной индустриализации, в результате чего одни отрасли ушли далеко вперед, а другие остались далеко позади. Экономическое развитие произошло, но с грубым нарушением последовательности фаз.

Поэтому и по сей день современные технологии мирно соседствуют с тяжелым физическим трудом, и пример тому – Королевство Таиланд.

Важно! Страны третьего мира для инвесторов не лучший вариант, потому что всего один некстати случившийся военный переворот может поставить под угрозу успех всего мероприятия.

Политическая нестабильность мешает развитию, поэтому государствам приходится самостоятельно изыскивать средства, чтобы взять на себя функцию инвестора. Это непросто сделать, поскольку на скудном бюджете висит вся социальная сфера.

- На территории сосредоточены залежи полезных ископаемых, но нет возможности для их эффективной добычи.

- Недостаточно развит научный потенциал.

- Безработица.

- Структура общества, не меняющаяся на протяжении столетий (социальные группы, сформировавшиеся по ряду критериев, например, землячество или родство).

- Отсутствие среднего класса. Человек либо богач, либо бедняк, хотя нельзя сказать, что промежуточного звена нет совсем. Оно есть, но выражено слабо.

- Уровни смертности и рождаемости достаточно высоки.

- Полное или частичное отсутствие медицинского обслуживания.

- Налоговая и банковская система развиты слабо, а управленческая испытывает постоянный кадровый голод, что объясняется недостатком квалифицированных специалистов во всех сферах.

- Невнятное законодательство.

- Плохие социально-бытовые условия для жизни.

- Низкий уровень образования.

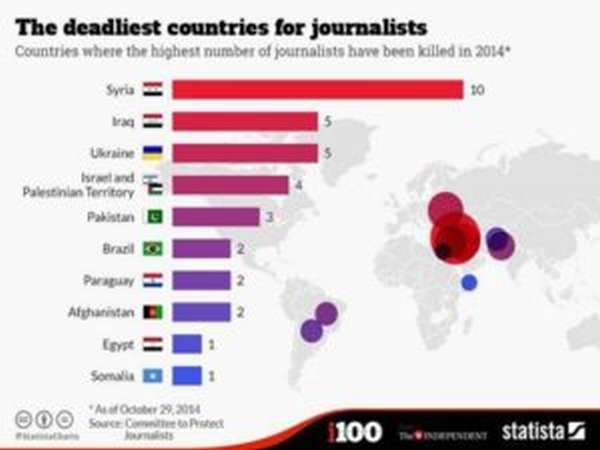

- Гражданские войны, народные волнения, диктаторские режимы, военные конфликты.

Это интересно! Политическая карта мира: Западная Европа – подробный список стран

Список государств третьего мира

По версии Всемирного банка

Это позволяет определить не только соответствие условиям кредитования, но и принадлежность конкретного субъекта. Что такое страны третьего мира, по мнению банкиров?

Государства с низким и средним уровнем доходов, приходящихся на душу населения. Примечательно, что этот перечень нестандартен и может меняться в зависимости от экономической ситуации.

Например, в 2012 году Российская Федерация входила в группу «доходы выше среднего уровня», а спустя год – в группу «высокий уровень доходов». Всемирный банк причисляет Россию к развитым государствам.

По версии МВФ

Какие страны относятся к третьему миру по версии МВФ? Международный валютный фонд делит все державы на две группы: промышленно развитые (индустриальные) и развивающиеся, с формирующимся рынком.

Наряду с группами существуют и подгруппы, формирующиеся с учетом аналитических, финансовых, географических факторов.

По мнению аналитиков, все страны-участницы СНГ развивающиеся, но они не имеют ничего общего с Ближним Востоком и Африкой, находящихся в других подгруппах.

Это интересно! Как формируется и что это такое этнос: определение и виды

По версии ООН

Классификация строится с учетом базовых экономических показателей, и в список «третьесортных» государств Россия не входит. Для удобства все страны третьего мира, прежде всего, классифицируются по географическому положению, например, Северная Африка (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис).

Но куда отнести Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и еще целый ряд бывших советских республик, стопроцентно не относящихся к этой категории, потому что когда-то они входили в организацию Варшавского договора, равно как и Польша, Венгрия, Болгария и пр., непонятно.

В бывших странах соцлагеря сохранились явные черты «второго мира», которые постепенно исчезают. Даже Википедия, будучи достаточно авторитетным интернет-изданием, путается в показаниях и не может дать вразумительного ответа. Осложняет ситуацию и то, что некоторые государства занимают промежуточное положение. И яркий пример тому – Китай, который сейчас обитает на границе третьего и второго мира.

Полезное видео

Подведем итоги

Все классификации условны, но это не значит, что США или страны-участницы ЕС можно идентифицировать, как государства третьего мира, потому что им не присущи «третьесортные» признаки. У многих людей сложилось впечатление, что ярлыки «третьего мира» ко многим государствам приклеены навечно, и этот список вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшее время.

Источник

Литература стран третьего мира

. Страны третьего мира

. Понятие мирового хозяйства: характеристика, подсистемы и их взаимодействие

. Роль и проблемы стран «третьего мира» в мировых хозяйственных отношениях

В процессе своего развития связи между различными регионами мира неизменно укреплялись, в результате чего человечество естественным образом пришло к той ситуации, когда серьезные проблемы, возникающие в некотором регионе земли, неизбежно отражаются на состоянии всей планеты.

Общечеловеческие проблемы вырастают из локальных, национальных, но в то же время для их решения необходимы не разрозненные усилия отдельных стран, а совместные действия мирового сообщества.

Оказывая официальную помощь в решении экономических и социальных проблем странам «третьего мира» к началу 80-х годов появились новые проблемы.

Для этой группы стран зарождение экономики имеет свою специфику, вытекающую из особенностей развития их культуры и экономики.

Объектом являются страны «третьего мира».

Предметом — проблемы включения стран третьего мира в мировое хозяйство.

Цель работы: изучить и проанализировать основные проблемы включения стран третьего мира в мировое хозяйство.

Поставлены следующие задачи:

изучить страны «третьего мира»;

рассмотреть понятие, характеристику, подсистемы мирового хозяйства;

проанализировать роль и проблемы включения стран «третьего мира» в мировое хозяйство.

1. Страны третьего мира

К странам третьего мира или к развивающимся странам в соответствии с классификацией ООН принято относить большинство стран мира, за исключением развитых индустриальных стран.

Несмотря на огромное разнообразие хозяйственной жизни, страны третьего мира имеют и сходные характеристики, позволяющие объединить их в данную категорию. Основная из них — колониальное прошлое, последствия которого можно обнаружить в экономике, политике, культуре этих стран. У них один путь формирования действующей структуры промышленности — повсеместное преобладание ручного производства в колониальный период и программа перехода к индустриальным методам производства после обретения независимости. Поэтому в развивающихся странах тесно соседствуют доиндустриальные и индустриальные типы производства, а также производства, основанные на новейших достижениях научно-технической революции. Но в основном преобладают два первых типа. Экономика всех стран третьего мира характеризуется негармоничностью в развитии отраслей народного хозяйства, которая объясняется и тем, что они не прошли в полном объеме последовательные фазы экономического развития, как лидирующие страны.

Для большинства развивающихся стран характерна политика этатизма, т.е. прямого государственного вмешательства в экономику с целью ускорения темпов ее роста. Отсутствие достаточного количества частных капиталовложений и иностранных инвестиций заставляет государство брать на себя функции инвестора.

Несмотря на важные общие характеристики, объединяющие развивающиеся страны, их условно можно разделить на несколько однотипных групп. При этом необходимо руководствоваться такими критериями, как: структура экономики страны, экспорта и импорта, степень открытости страны и вовлеченность ее в мировое хозяйство, некоторые особенности экономической политики государства.

Наименее развитые страны. К числу наименее развитых стран относятся ряд государств Тропической Африки (Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Чад, Того, Танзания, Сомали, Западная Сахара), Азии (Кампучия, Лаос), Латинской Америки (Таити, Гватемала, Гвиана, Гондурас и др.). Для этих стран характерны низкие, или даже отрицательные темпы роста. В структуре хозяйства этих стран преобладает аграрный сектор (до 80-90%), хотя он не в состоянии обеспечить внутренние потребности в продовольствии и сырье. Низкая рентабельность основного сектора экономики не позволяет опираться на внутренние источники накопления для столь необходимых инвестиций в развитие производства, подготовку квалифицированной рабочей силы, совершенствование технологии и т.п.

Для наименее развитых стран характерно слабое развитие рыночного механизма. Это обусловлено рутинным состоянием сельского хозяйства (занято в среднем 80% самодеятельного населения, создающего всего 42% валового внутреннего продукта, неразвитостью промышленности, низким покупательным уровнем населения). Национальный капитал в большей части, тем не менее, сосредоточен в коммерческой сфере. Однако он предпочитает занимать нишу торговли импортными товарами и не инвестировать национальное производство из-за высокой степени риска.

Для экономики этой группы стран характерна неразвитость производственной, вспомогательной инфраструктуры, транспортной сети, электроэнергетики, системы связи, банковского дела, что совсем не способствует привлечению иностранных инвестиций и сдерживает развитие экономики на основе скудных внутренних накоплений. Более того, 80-90-е гг. проявилась тенденция к уменьшению притока зарубежных инвестиций в их экономику, которая тем самым становится менее открытой.

Не способствует открытости экономики и структура внешней торговли. Все страны этой группы — одновременно и экспортеры сельскохозяйственной продукции, цены на которую наиболее подвержены колебаниям на внешнем рынке, и крупнейшие импортеры промышленной продукции.

Негативное воздействие на экономическое развитие этих стран оказывает демографическая ситуация. Высокие темпы прироста населения способствуют сохранению низкого уровня дохода, сдерживают рост покупательной способности. А низкая производительность сельского хозяйства в сочетании с ростом народонаселения приводит к дефициту питания и голоду.

В мировом хозяйстве наименее развитые страны занимают место периферии, выполняя функции поставщиков сырья и дешевой рабочей силы.

Страны со среднем уровнем развития. В многочисленную группу развивающихся стран со среднем уровнем экономического развития входят Египет, Сирия, Тунис, Алжир, Филиппины, Индонезия, Перу, Колумбия и др. Структура экономики этих стран характеризуется большим удельным весом промышленности по сравнению с аграрным сектором, более развитой внутренней и внешней торговлей. Эта группа стран располагает большими потенциями в развитии благодаря наличию внутренних источников накопления. Перед этими странами не стоит столь остро проблема нищеты и голода. Их место в мировом хозяйстве определяется существенным технологическим разрывом с развитыми странами и большой внешней задолженностью.

2. Понятие мирового хозяйства: характеристика, подсистемы и их взаимодействие

Мировая экономика (МЭ) — это совокупность национальных экономик стран мира в их взаимодействии и присущая ей система международных экономических отношений (МЭО). Современный уровень развития мировой экономики исключает возможность эффективного ведения хозяйства в рамках замкнутых комплексов. МЭ — историческая категория, так как каждому конкретному историческому этапу ее развития соответствуют определенный уровень производства, интернационализации хозяйственной жизни и социально-экономического развития, а главное — уровень развития МЭО.

В литературе Мировое хозяйство определяется как:

совокупность национальных хозяйств, взаимосвязанных системой международного разделения труда, экономических и политических отношений;

система международных экономических взаимоотношений, как общая, универсальная связь между национальными хозяйствами;

глобальная экономическая система, самовоспроизводящаяся на уровне производительных сил, производственных отношений и определенных аспектов правовых и политических отношений в той мере, в какой входящие, в него хозяйствующие субъекты обладают определенной совместимостью на каждом из трех названных уровней.

Основой мировой экономики является экономическое развитие — количественные и качественные устойчивые изменения в экономике, включая ее структуру, рост населения и его потребностей, как правило, на базе расширенного воспроизводства. Основным критерием экономического развития служит экономический рост (экстенсивный и интенсивный) — изменение объема производимых товаров и услуг.

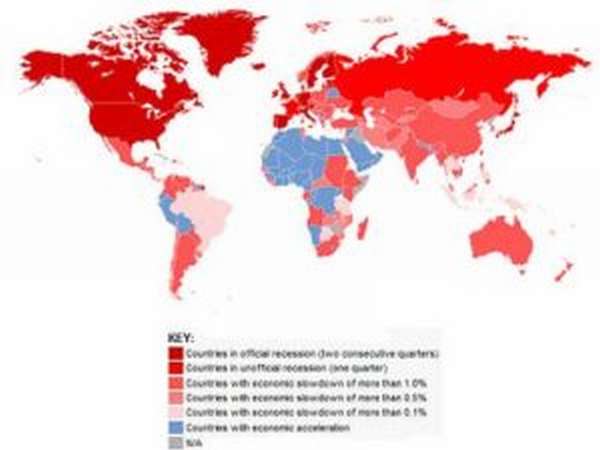

В то же время для эволюции МЭ характерны цикличность развития, экономические кризисы, так как мировая экономика — это рыночная система с присущими рынку экономическими законами (спроса и предложения, свободного ценообразования, денежного обращения и тенденции нормы прибыли к понижению и др.).

Подсистемы мирового хозяйства.

Страны мира являются основными субъектами МЭ, поскольку развитие хозяйства каждой из них влияет на динамику хозяйственного развития соседних стран и в итоге определяет направление и качество эволюции всей МЭ. По уровню, характеру и скорости экономического развития, степени интегрированности в МЭ, по социально-экономической структуре и другим параметрам они значительно отличаются друг от друга. Эти качественные различия положены в основу классификаций, применяемых различными международными институтами и организациями. Международный банк развития и реконструкции (МБРР) разделяет страны по уровню дохода на душу населения; Всемирная организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) группирует страны мира в зависимости от степени и темпов индустриального развития экономики (по доле добавленной стоимости в промышленности в ВВП); Международный валютный фонд (МВФ) — в зависимости от социально-экономического устройства государства и форм отношений с фондом (индустриальные (24 страны) и развивающиеся страны) и т.п.; Экономический и социальный совет ООН выделяет группы развитых, развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Социально-экономическая структура мирового хозяйства включает: развитые страны рыночной экономики; развивающиеся страны (страны «третьего мира»); страны с переходной экономикой.

уровень экономического развития; социальная структура экономики;

тип экономического роста; характер внешнеэкономических связей;

величина экономического потенциала и др.

В группу развитых стран рыночной экономики входят государства с наивысшим материальным уровнем жизни, хотя в их составе могут присутствовать значительные районы, характеризующиеся крайней нищетой. В сфере производства этой группы стран значительную долю занимает сфера услуг наукоемкого и/или сложного характера. Они являются центрами научных исследований и не прибегают к иностранной финансовой помощи, имеют высокий уровень производительности труда. Внутри группы выделяют крупнейшие промышленно развитые страны (страны «большой семерки»), которые имеют наибольший объем ВВП в мире (Германия, Италия, Канада, Великобритания, США, Франция, Япония), и прочие развитые страны. В специальной экономической литературе их называют промышленно развитыми (ПРС), развитыми странами с рыночной экономикой, индустриальными странами.

Страны с переходной экономикой — это государства, экономика которых находится на стадии перехода от командно-административной системы к рыночной (транзитивная экономика). Реформы, проводимые в них с середины 80-х годов XX в., привели к тяжелым экономическим потрясениям, к значительному сокращению объема производства и ухудшению социально-экономических условий. По уровню развития национального хозяйства и его структуре может быть выделено несколько групп, но ЭКОСОС группирует их по регионам:

страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) — Болгария, Венгрия, Албания, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Словения и государства бывшей Югославии;

бывшие республики, входившие в СССР и образовавшие Содружество независимых государств (СНГ), — 12 государств;

прибалтийские страны (Латвия, Литва, Эстония). Остальные страны мира отнесены к группе развивающихся стран и подразделяются по нескольким классификационным признакам:

по географическому положению различаются развивающиеся страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии и Тихого океана (Западная Азия, Китай, Восточная и Южная Азия, включая тихоокеанские острова);

по уровню экономического развития выделяют:

страны — экспортеры топлива, в которых внутреннее производство первичного коммерческого топлива (нефть, природный газ, уголь и лигнит) превышает внутреннее потребление на 20%; доля топлива в общем объеме экспорта составляет по меньшей мере 20% (Алжир, Ангола, Бахрейн, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Египет, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Кувейт и др.). Они не входят в группу наименее развитых стран;

страны — импортеры топлива — развивающиеся страны, не вошедшие в группы стран — экспортеров топлива и наименее развитых стран;

страны — экспортеры промышленных товаров (Гонконг, Республика Корея, Сингапур, китайская провинция Тайвань, Таиланд, Индия, Аргентина, Чили, Мексика, Бразилия, Египет, Саудовская Аравия и др.). Эту группу стран обычно называют новыми индустриальными странами (НИС). По критериям ООН к данной группе отнесены государства, у которых национальный доход (НД) на душу населения составляет не менее 1000 долл. в год; доля промышленности в ВВП — не менее одной трети; доля готовой продукции в экспорте — больше половины. Для них характерна гибкость экономики (способность осуществлять ее реконструкцию не более чем за 5 лет).

Наименее развитые страны (НРС) — это 48 государств с показателями ВВП на душу населения, индексом диверсификации экономики и «расширенного индекса реального качества жизни» ниже предельных. ЭКОСОС классифицирует развивающиеся страны также по уровню финансовой стабильности, выделяя:

страны чистые дебиторы (страны Африки к югу от Сахары);

страны чистые кредиторы (Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сингапур и др.).

Национальные экономики и мировая экономическая система периодически испытывают кризисы, периоды рецессии и стагнации. Между отдельными ее субъектами и сферами возникают противоречия и конфликты.

Отражением реальной действительности в структуре мировой экономики могут служить теории независимости, взаимозависимости и зависимости.

Экономическая независимость в мировой экономике означала бы способность страны самостоятельно обеспечить свое население всеми необходимыми товарами и услугами. Такая ситуация в современных условиях нежизненна, так как в этом случае экономика страны начнет испытывать недостаток во многих товарах, что, безусловно, отрицательно скажется на эффективности ее развития и заставит искать выгодные для себя внешние экономические связи.

Наиболее приемлемым вариантом внешнеэкономических отношений между промышленно развитыми странами является взаимозависимость, не допускающая одностороннего нарушения обязательств.

В международных экономических отношениях зависимость возникает чаще всего между промышленно развитыми и развивающимися странами. Слишком большая зависимость экономики страны от внешних связей делает ее уязвимой в случае социально-экономических и политических изменений в странах — экспортерах и импортерах.

3. Роль и проблемы стран «третьего мира» в мировых хозяйственных отношениях

В начальный период после обретения национальной независимости роль развивающихся стран была незаметна. В течение 50-60-х годов они находились на этапе формирования своего национального самосознания и выбора модели социально-экономического развития. За это время объем ВНП в расчете на душу населения увеличился в среднем не более чем на 3%. Отставание от развитых стран было огромным и казалось непреодолимым. За отмеченный период невыразительными были и результаты участия развивающихся стран в мировой торговле. Темпы прироста внешнеторгового оборота развивающихся стран были в 2,5 раза ниже, чем в развитых странах Запада.

Впервые развивающиеся страны серьезно заявили о себе в период 1973-1975 гг., когда резко усилились внешнеэкономические позиции стран-экспортеров нефтепродуктов (Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Ливия, Нигерия, Венесуэла и др.). На короткое время экономика Запада в известной мере попала в зависимость от бывших аутсайдеров. Но это продолжалось недолго. Высокоразвитая экономика Запада достойно ответила на вызов, брошенный экспортерами нефтепродуктов. Внедрение передовых ресурсосберегающих технологий в конце 70 — начале 80-х годов оставил многих из них «не у дел». Попытки развивающихся стран выйти на мировые рынки с готовыми изделиями в 70-е годы оказались безуспешными. Именно тогда был поставлен вопрос о создании «нового международного экономического порядка». Один из идеологов этой концепции аргентинский ученый Р. Пребиш доказывал необходимость содействия и оказания реальной помощи развивающимся странам со стороны Запада для того, чтобы вывести их на дорогу равноправного международного сотрудничества. Это должно было бы проявиться в системе преференций для импорта промышленной продукции из развивающихся стран. Со своей стороны, развивающиеся страны должны были формировать открытую экономическую политику с ориентацией на экспорт.

Включение развивающихся стран в мирохозяйственные отношения происходило довольно болезненно. В целом они не достигли заметного прогресса в своем социально-экономическом развитии, что дало основание бельгийскому ученому Г. Ван дер Bee заявить о том, что 80-е годы были «потерянным десятилетием» для стран третьего мира. Видимо, это слишком резкое заявление. Ведь среди развивающихся стран были государства, которые сумели преуспеть в участии в международных экономических отношениях. Прежде всего, это те же «азиатские тигры»: Тайвань, Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Малайзия. В 1980 г. их доля в мировой торговле составляла около 3%, а в 1997 г. увеличилась до 9%.

Их экономические структуры характеризовались высокой степенью экспортной ориентации и сильной зависимостью от импорта. Именно в 80-е годы они смогли осуществить мощный прорыв на мировые рынки. К 1990 г. Гонконг, Тайвань, Южная Корея, Сингапур и Бразилия входили в первые 25 стран-мировых экспортеров. Они потеснили такие страны, как Дания, Швеция, Швейцария и Австралия, и полностью контролируют азиатский рынок сбыта, успешно конкурируя с японскими товарами. Электроника и оптика, оргтехника, нефтехимия, одежда и обувь в качественном отношении приблизились к аналогичным товарам лучших западных фирм. Но низкая цена продукции фирм НИС делает ее абсолютно конкурентоспособной на любых рынках мира. Главный фактор, обеспечивающий эти преимущества,- низкая оплата труда в странах Юго-Восточной Азии. Средняя почасовая ставка зарплаты в Сингапуре в 4 раза ниже, в Малайзии в 8 раз ниже, в Таиланде в 10 раз ниже уровня оплаты в США. Этот фактор определяет высокий уровень конкурентоспособности товаров НИС на мировом рынке.

По рейтингу, составленному Всемирным экономическим форумом, в 1996 г. Сингапур занимал второе место в мире по уровню конкурентоспособности своих товаров на мировом рынке; на третьем месте был Гонконг. Эти страны потеснили с ведущих позиций общепризнанного внешнеторгового лидера — Японию. На 10-м месте находится Тайвань, опережая Австралию, Австрию, Канаду и Швецию. На 25-м месте — Таиланд, входящий во второй эшелон «азиатских тигров», сделавший в начале 90-х годов мощный рывок как активный экспортер. Ему удалось опередить такие страны, как Испания, Италия, Португалия.

Новые индустриальные страны не только контролируют азиатский сектор мирового рынка, но и распространяют свое влияние на рынки развитых западных стран. В начале 90-х годов их продукция составляла более 18% промышленного импорта США и 25% — Японии. Практически полный контроль со стороны НИС установился на рынках Австралии. Укрепление внешнеторговых позиций НИС усиливается экспортом капиталов из этих стран, созданием сети филиалов и дочерних компаний в других странах. Новые индустриальные страны постепенно втягиваются в борьбу не только за рынки сбыта товаров, но и за источники сырья, за сферы прибыльного вложения капиталов.

Определяя место и роль НИС, причем самых развитых среди них в мировой торговле, необходимо отметить, что в целом блок развивающихся стран (третий мир) испытывает немалые проблемы и экономические трудности. Разрыв в эффективности производства, его технологическом уровне, а также уровне благосостояния населения развивающихся стран и стран Запада отнюдь не сокращается, а, наоборот, углубляется. Позиции многих из развивающихся стран на мировом рынке остаются довольно скромными. Третий мир полностью потерял инициативу в мировой торговле после резкого падения цен на энергоносители и сырье в конце 70 — начале 80-х годов. Ориентация западных потребителей на высокие технологии, сферу услуг, информацию и коммуникации вытеснила многие развивающиеся страны с мировых рынков. Среди экспортеров нефтепродуктов и сырья удержались лишь немногие (Кувейт, Саудовская Аравия). Большинство же стран стали хроническими должниками Запада. Кроме того, государства третьего мира столкнулись с серьезными трудностями в области экспорта своей промышленной продукции в связи со значительными тарифными и нетарифными ограничениями со стороны Запада.

В течение 80-90-х годов постоянно увеличивалась внешняя задолженность развивающихся стран. Наиболее резко кризис задолженности обозначился в 1982-1983 гг., когда многие развивающиеся страны, прежде успешно экспортировавшие энергоносители и сырье, оказались фактически банкротами (Венесуэла, Мексика, Эквадор, Нигерия, Индонезия и др.). По данным ООН на 1996 г., общая сумма задолженности развивающихся стран превышала 2 трлн долл. При этом самые крупные заимствования были ими сделаны в 80-90-е годы. Но по-хозяйски распорядиться внешними кредитами и использовать их себе во благо сумели все те же «азиатские тигры». Абсолютное же большинство стран являются хроническими должниками, размер долга которых растет из года в год.

Проблемы развивающихся стран в мировом хозяйстве.

Одной из самых серьезных проблем развивающихся стран является развитие сельского хозяйства, где сосредоточена основная масса экономически активного населения. В таких странах как Бурунди, Малави, Руанда, Непал, Нигер, Уганда, Мали, Мозамбик, Эфиопия, Танзания, Чад, Мадагаскар, Гвинея-Бисау, Гамбия, Центральная Африканская Республика, Гвинея доля занятых в сельском хозяйстве составляет более 80% всего работающего населения этих стран. Это более высокий уровень, чем было 100 лет назад в США.

Рассмотрим наиболее важные факторы, сдерживающие сельскохозяйственное производство в развивающихся странах.

Во-первых, поскольку многие виды сельскохозяйственной продукции предназначены для экспорта, их производство зависит от цен на мировом рынке и от политики импортеров этой продукции.

Во-вторых, с целью обеспечения доступа населения с низкими доходами к продовольствию государствами проводится политика низких цен на сельскохозяйственную продукцию.

В-третьих, из-за бедности большей части сельского населения его роль в накоплении весьма ограничена. В аграрном секторе капитал существует в основном в физической форме в виде земли, скота, построек и характеризуется низкой активностью и малой мобильностью.

Следующей проблемой развивающихся стран является проблема внешней задолженности.

Далеко не все деструктивные последствия долгового кризиса для социально-экономического развития развивающихся стран были преодолены в ходе осуществления программ многостороннего урегулирования задолженности: замедлились темпы экономического роста, упала норма накопления, выросла безработица, сократился жизненный уровень населения, возросла социальная напряженность. Несмотря на определенные недостатки в механизмах, используемых этими организациями, роль МВФ и Всемирного банка в урегулировании задолженности будет возрастать. Это связано с тенденцией к интернационализации хозяйственной жизни, с ростом взаимных связей, а также и со сложившейся ситуацией, когда данные организации, располагая собственными средствами и конкретными инструментами, реально воздействуют на международные потоки капитала. Кроме того, результативность этих механизмов будет зависеть от усиления регулирующих и координирующих функций Банка и Фонда по отношению ко всем государствам мирового сообщества.

Помимо международных финансовых организаций в разработке новых механизмов приняли участие Парижский и Лондонский клубы, совещания стран «Большой семерки», ОЭСР. Основными целями их деятельности стало: снижение остроты долгового кризиса, восстановление экономических и финансовых позиций стран-должников в мире, восстановление макроэкономической стабильности государств «третьего мира».

Основной организацией, занимающейся вопросами урегулирования и погашения задолженности развивающихся стран по государственным или имеющим государственную гарантию кредитам, стал Парижский клуб стран-кредиторов. Последовательно предложенные им условия реструктуризации официальной задолженности, получившие названия «Торонтских», «Неапольских», «Лондонских», «Лионских» и «Хьюстонских», способствуют значительному облегчению долгового бремени развивающихся стран.

Внешняя задолженность стала тяжелым бременем для североафриканских стран (223 млрд долл.). Ее удельный вес в объеме ВВП достигает 70%, а стоимость примерно в 2,5 раза превышает экспортные поступления. На обслуживание внешних долговых заимствований идет 1/5 доходов от экспорта. Такая ситуация еще более усугубляет положение стран в рамках мирового хозяйства. В докладе Всемирного банка «Перспективы глобальной экономики и развивающиеся страны» говорится: «Хотя можно ожидать помощи извне в виде реальных повышений товарных цен и мер по сокращению долга и его обслуживания, ограниченность капвложений в оборудование, инфраструктуру, и человеческие ресурсы исключают резкое улучшение уровня жизни».

Значительную остроту на рубеже тысячелетий в развивающихся странах приобрели неконтролируемые процессы разрушения природной среды, которые могут стать не только причиной политической нестабильности во многих регионах мира, но и источником экологической и эпидемиологической опасности для всего населения Земли. Демографический взрыв в развивающихся странах, обусловленный преодолением массового голода и улучшением питания в результате приобретения национальной независимости, привели к резкому росту населения в этих странах.

Более высокие темпы экономического роста в развивающихся странах по сравнению с развитыми на протяжении последних десятилетий способствовали постоянному сокращению разрыва между ними по экономическим показателям.

Однако этот разрыв все еще разителен. Среднедушевой объем ВВП и промышленной продукции в развивающихся странах составляет 15% от уровня развитых стран, а по объему сельскохозяйственной продукции — 50%.

Одним из главных путей преодоления разрыва уровня развития и повышения благосостояния является либерализация национальной экономики развивающихся стран и особенно либерализация внешнеэкономической деятельности.

Чем выше темпы роста внешнеторгового оборота и степень открытости национальной экономики, тем выше темпы валового продукта и потребления на душу населения. Правда, в Латинской Америке темпы роста валового продукта и потребление при высокой скорости роста внешнеторгового оборота и «открывания» экономики относительно медленные, что объясняется сохранением там диктаторских режимов и отсутствием гарантий прав частной собственности.

На динамику роста среднедушевых доходов существенно воздействуют темпы прироста населения.

Перед развивающимися странами стоят, прежде всего, проблемы укрепления и роста экономики, преодоления отсталости, повышения жизненного уровня населения и изменения позиций в мировом хозяйстве.

Огромную часть населения в развивающихся странах составляют бедные. Большая их часть проживает в сельских районах, например, в Гане, Кении, Индии, Таиланде свыше 80 % сельского населения относится к бедноте. Точные размеры нищеты трудно рассчитать из-за нехватки статистических показателей и различий в определении ее границ. В соответствии с критериями Всемирного банка к проживающим в бедности отнесены те, чей ежедневный доход не превышает 1 долл. Обобщающие данные свидетельствуют, что в развивающихся странах 31 % населения живет на этом уровне. В ряде стран этот показатель еще выше, например, в Тропической Африке — 48 %, в Индии — 52,5 %.

Для развивающихся стран характерна резкая неравномерность в распределении доходов (она намного выше, чем в развитых государствах). Причем в ходе экономического роста может происходить (и это подтверждает опыт многих стран «третьего мира») увеличение доли богатых слоев населения в доходах. Например, в Бразилии, Колумбии, Коста-Рике, Индии, Филиппинах самыми высокими темпами росли доходы 20 % населения, отнесенных к категории наиболее богатых. Это во многом объясняется растущей концентрацией собственности и капитала у местной элиты, ее приближенностью к власти. В результате, несмотря на рост душевого дохода в третьем мире за последние 25 лет в среднем на 1,4 % в год, на долю 40 % самого бедного населения приходится не более 3 — 7 % доходов. Социальные проблемы в третьем мире во многом обострены из-за того, что уровень прироста населения здесь очень высок (1,9 % в год, а НРС — до 2,9 % против 0,7 % в развитых странах). Программы сокращения рождаемости в большей части развивающихся стран дали незначительные результаты (за исключением КНР, которую иногда причисляют к этой группе — 1,1 % в год).

мировой хозяйство дифференциация развивающийся

Преодоление возрастающего контраста в экономическом уровне и доходах на душу населения между развитыми и развивающимися странами путем ликвидации отсталости последних, а также устранение голода, нищеты и неграмотности на земном шаре; прекращение стремительного роста населения (демографического взрыва в развивающихся странах) и устранение опасности депопуляции в развитых странах.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что различия в темпах роста, скорости модернизации экономики и воздействии мирового хозяйства способствуют дифференциации развивающихся стран. Социально-экономические стратегии развивающихся стран ставят целью преодоление отсталости, преобразование традиционных хозяйственных структур, изменение позиции в международном разделении труда, интеграцию в мировое хозяйство.

Социально-экономические процессы в развивающихся странах в возрастающей степени формируются под воздействием мирового хозяйства. Это в первую очередь связано с импульсами научно-технического прогресса, распространяющимися от центра к периферии, растущим значением мировой торговли, а также активностью ТНК.

Один из важнейших критериев выделения развивающихся стран в отдельную мировую подсистему — их слаборазвитость и отсталость.

1. Гончаров И.В. Социально-экономическое развитие в государствах Евразии // Проблемы современной экономики. 2008. № 3. С. 2-19.

. Жуков С.В. Развивающиеся страны: сфера услуг и экономический рост. М.: Инфра, 2007. 189 с.

. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. Колесова В.П. и Осьмовой М.Н. М.: «Флинта». 2009. 276 с.

. Мировая экономика: страны, регионы, континенты: Учебное пособие / Под ред. Я. С. Друзика. М.: АСТ, 2008. 409 с.

. Мовсесян А.Г. Мировая экономика. М.: Финансы и статистика. 2010. 288 с.

. Развивающиеся страны в современном мире (единство и многообразие). М.: Промо, 2007. 128 с.

. Спиридонов И.А. Мировая экономика. М.: ИНФРА. 2010. 331 с.

. Эльянов А. Структурные реформы и дифференциация развивающихся стран. М.: АСТ, 2007. 241 с.

Теги: Проблемы включения стран «третьего мира» в мировое хозяйство Реферат Мировая экономика, МЭО

Источник