- Бюджет России на 2021 год в цифрах — изучаем бухгалтерию государства

- Бюджет России 2021 года — планово дефицитный

- Из чего будут складываться доходы

- Структура расходов бюджета России в 2021 году

- Расходы на национальные проекты

- Треть доходов бюджетной системы России оказалась связана с нефтью и газом

- Что говорит Минфин

- Почему для Минфина расширение оценки невозможно

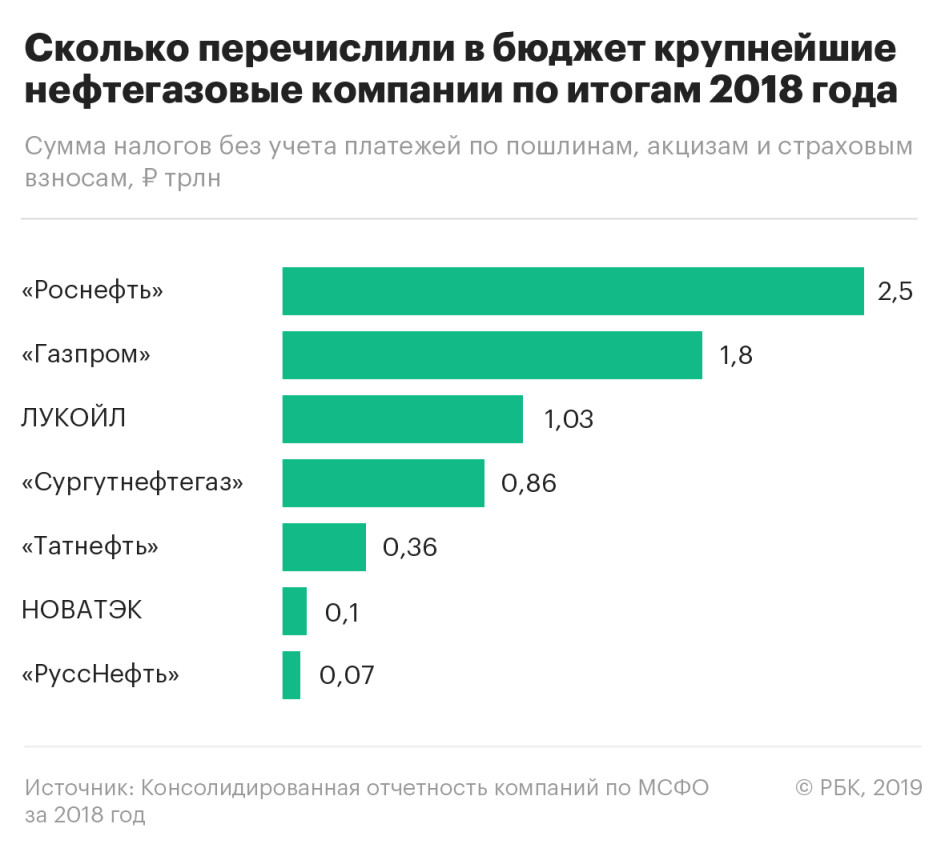

- Что показали расчеты РБК

- Как мы считали

- Бюджеты коронавирусного значения. Как регионы латают дыры в главных финансовых документах

- Без долгов и с профицитом

- Пандемия: ситуация патовая или нет?

- Регионы выкручиваются, но про поддержку из центра не забывают

Бюджет России на 2021 год в цифрах — изучаем бухгалтерию государства

Российский бюджет 2021 года будет планово дефицитным — сумма его расходов превышает доходы, несмотря на экономию по многим статьям. Пока бюджет существует в виде проекта, который рассматривается Госдумой, но никаких базовых изменений в этом документе уже не будет. Посмотрим на основные цифры федерального бюджета России на 2021 год — каким будет баланс доходных и расходных статей, каковы реальные приоритеты государства.

Бюджет России 2021 года — планово дефицитный

Сумма доходов федеральной казны в будущем году — 18,8 триллионов рублей. Планируемые расходы заметно выше — 21,52 триллиона рублей.

Дефицит казны — 2,75 триллиона рублей. Это 12,8% всех расходов. Государство сможет заработать только 7 из 8 рублей, которые планирует потратить.

Большую часть денег на финансирование этого дефицита государство найдёт внутри страны — почти 2,74 триллиона. В основном это будут заимствования в виде гособлигаций. Также 95 миллиардов возьмут в Фонде национального благосостояния.

Ещё немного денег будет получено за счёт внешнего заимствования — в виде размещения тех же ОФЗ и получения иностранных кредитов.

Из чего будут складываться доходы

Нефтегазовые доходы принесут примерно каждый третий рубль в казну — они составят 31,9% доходной части, или 6 триллионов рублей.

Что касается прочих видов доходов, то для граждан страны прежде всего будет интересно то, как государство собирается извлекать дополнительную “копеечку” везде, где можно.

Вот какие новации затронут обычных россиян:

- прогрессивная ставка подоходного налога для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год — с суммы, которая превышает эту планку, будут взимать 15% налога, на первые 5 миллионов годового дохода начислят стандартные 13% НДФЛ;

- подоходный налог на проценты по крупным банковским вкладам;

- “ускоренная индексация” акцизов на табачную продукцию — акциз на сигареты и другие никотинсодержащие изделия в 2021 году планируют повысить сразу на 20%;

- прочие акцизы вырастут согласно прогнозу инфляции — на 3,7%.

Всего в 2021 году планируют собрать 60 миллиардов рублей в виде подоходного налога с россиян. Акцизы составят 950 миллиардов доходов, налог на прибыль организаций — 1,2 триллиона рублей. Все существующие госпошлины принесут казне 94 миллиарда рублей.

Почти 4,5 триллиона рублей доходов — это НДС, который мы ежедневно оплачиваем при покупке почти всех товаров и услуг. Эта статья доходов по размеру вполне сравнима со всеми нефтегазовыми доходами страны. К разговору о том, насколько государство зависит от недр, а насколько его содержат сами граждане.

Структура расходов бюджета России в 2021 году

Самое интересное всегда — то, как складывается структура расходов казны. Она многое объясняет насчёт реальных приоритетов российской власти.

В 2021 году государство будет сокращать общие расходы. Если в 2020 году реальная расходная часть бюджета по существующей оценке — это 23,7 триллиона, то в 2021 году, напомним, все расходы федерального бюджета составят 21,52 триллиона.

Как обычно и бывает, расходы бюджета на силовые органы и армию примерно равны всем социальным расходам.

Раздел “Национальная оборона” в бюджете России на 2021 год — это 3,1 трлн руб., или 14,5% всех расходов. “Национальная безопасность и правоохранительная деятельность” — это почти 2,5 трлн руб., или 11,4% расходов. Всего на силовиков уйдёт 25,9% планируемых расходов казны.

Раздел “Социальная политика” — это 5,6 трлн руб, или 26% всех расходов. Фактически ровно столько, сколько получат армия, полиция и спецслужбы.

Не забудем о расходах на чиновников. Раздел “Общегосударственные вопросы” — это 7,4% расходов, или 1,6 трлн руб. Справедливости ради отметим — именно по этой статье расходов в 2021 году планируются самые серьёзные сокращения. В 2020 году на это уйдёт более, чем вдвое большая сумма — 3,6 трлн руб.

Огромный раздел расходов — “Национальная экономика”. На него планируется потратить 3,3 трлн руб., или 15,5% расходной части бюджета.

Всем прочим расходным статьям достаются крохи:

- ЖКХ — 322 млрд руб. (1,5%).

- Охрана окружающей среды — 335 млрд руб. (1,6%).

- Образование — 1,1 трлн руб. (5%).

- Культура — 135 млрд руб. (0,6%).

- Здравоохранение — 1,1 трлн руб. (5,2%).

- Физическая культура и спорт — 65 млрд руб. (0,3%).

Отдельно обращает на себя внимание раздел расходов “Средства массовой информации”. Он один из немногих, по которым финансирование в 2021 году вырастет. СМИ (читай — пропагандисты) получат 102,8 млрд руб., или 0,5% всех расходов бюджета. Это чуть меньше, чем вся российская культура, и в полтора раза больше, чем весь спорт.

Один только Первый канал получит от государства на 6 миллиардов рублей больше, чем в 2020 году. ВГТРК получит дополнительные 3,6 млрд руб. Russia Today получит дополнительные 776 миллионов.

Расходы на национальные проекты

На все существующие нацпроекты в 2021 году собираются потратить более 2,2 триллионов рублей, или больше 10% всех расходов бюджета.

Вот как будут распределены эти деньги по конкретным нацпроектам:

- Демография — 742,5 трлн руб.

- Здравоохранение — 243,2 трлн руб.

- Образование — 171,6 трлн руб.

- Жилье и городская среда — 102,6 трлн руб.

- Экология — 108 трлн руб.

- Безопасные и качественные автомобильные дороги — 117,4 трлн руб.

- Производительность труда и поддержка занятости — 6,4 трлн руб.

- Наука — 54,9 трлн руб.

- Цифровая экономика РФ — 150,2 трлн руб.

- Культура — 21,7 трлн руб.

- Малое и среднее предпринимательство — 56,3 трлн руб.

- Международная кооперация и экспорт — 97,5 трлн руб.

- Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры — 373,4 трлн руб.

Более подробно изучить проект федерального бюджета России на 2021 год можно на официальном сайте Госдумы. Документ выложен здесь . Основная информация по планируемым доходам и расходам казны есть в пояснительной записке ( скачать ).

Источник

Треть доходов бюджетной системы России оказалась связана с нефтью и газом

Минфин России с 2006 года публикует «нефтегазовые доходы» федерального бюджета, которые давно стали базовым индикатором углеводородной зависимости страны. В разные годы доля нефтегазовых доходов в бюджете, по данным Минфина, варьировалась от 36 до 51%, а по итогам прошлого года составила 46%.

Между тем оценка Минфина не включает в себя поступления общего характера от нефтегазовой отрасли, которые в зависимости от задачи такой оценки можно было бы отнести к «расширенным» нефтегазовым доходам, например от налога на прибыль нефтегазовых компаний или НДС в отрасли.

РБК решил посчитать нефтегазовые доходы в расширенном понимании. Оказалось, что сумма поступлений по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа превысила 10,5 трлн руб. по итогам 2018 года, то есть оказалась по меньшей мере на 17% больше оценки Минфина для федерального бюджета.

Нефтегазовые доходы в широком понимании составили больше трети всех доходов российской бюджетной системы (федерального бюджета, бюджетов регионов и социальных фондов), подсчитал РБК на основе данных Минфина, Казначейства и Федеральной налоговой службы (ФНС).

Что говорит Минфин

Оценку нефтегазовых доходов Минфин публикует в отчетах об исполнении бюджета. В эту сумму Минфин с 2008 года включает поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортных таможенных пошлин, а с 2019 года также платежи по новому налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку.

- За весь 2018 год, по данным Минфина, нефтегазовые доходы составили 9 трлн руб., или 46,3% всех доходов федерального бюджета;

- За январь—июль 2019 года, по последним данным Минфина, нефтегазовые доходы составили 4,78 трлн руб., или 41,7% всех доходов федерального бюджета за этот период.

Нефтегазовые доходы Минфина важны для бюджетного правила, согласно которому на дополнительные доходы от нефти дороже $40 за баррель (в ценах 2017 года, они ежегодно индексируются на 2%) закупается валюта для пополнения государственных резервов.

Действительно, при оценке нефтегазовых доходов Минфин включает не все платежи, которые поступают в бюджет от нефтегазовой отрасли в целом — как в виде налогов и страховых взносов, так и в виде иных регулярных платежей, прокомментировала РБК руководитель практики оказания услуг по налоговому и юридическому консультированию компаниям нефтегазового сектора КПМГ в России и СНГ Виктория Тургенева.

Почему для Минфина расширение оценки невозможно

При этом нефтегазовые компании помимо платежей, которые учитывает Минфин, перечисляют в бюджет другие налоги и сборы, а также страховые взносы. Минфин не включает эти поступления в оценку в рамках бюджетного правила, поскольку их невозможно объективно и тем более оперативно оценить, пояснила РБК пресс-служба ведомства. Кроме того, поступления по всем налогам нельзя учитывать в рамках бюджетного правила, поскольку на эти поступления «оказывает влияние масса других факторов, кроме цены на нефть», подчеркивают в Минфине.

«В отличие от нефтяных налогов, где взаимосвязь с ценой прописана непосредственно в формуле платежа, разделить налог на прибыль на часть, полученную именно в связи с превышением цены на нефть базового уровня, невозможно. Соответственно, попытка учитывать их в бюджетном правиле привела бы к недостоверности и спорности оценок, попыткам манипулирования или необходимости в разы усложнить налоговую отчетность», — отмечается в комментарии Минфина.

Любопытно, что в 2006 году, когда Минфин внедрял понятие нефтегазовых доходов, первоначально было предложено включать в них больше платежей, в том числе как раз налог на прибыль и дивиденды нефтегазовых компаний. И, например, применительно к 2006 году первоначальная оценка давала на 19% больше, чем в итоге взятая Минфином за основу.

«Нужно понимать, что оценка Минфина демонстрирует доходы государства исключительно от добычи и последующего экспорта сырой нефти и газа без учета других видов деятельности. НДПИ, а это рентный налог, зависит от объема добычи и не учитывает финансовый результат — его легче и понятнее прогнозировать на основании планов по объему добычи углеводородного сырья», — объясняет Виктория Тургенева.

Доходы бюджета, не связанные с добычей нефти и газа, на 264,3 млрд руб. превысили прогноз, следует из корректировок федерального бюджета на 2019 год. «Обычно у нас нефтегазовые доходы всегда больше, ненефтегазовые — меньше. Так вот в этот раз наоборот», — отмечал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Однако 165,6 млрд руб. этого прироста обеспечило увеличение прибыли в нефтедобыче и нефтепереработке, которые Минфин не учитывает в составе нефтегазовых доходов, а также в металлургии.

Что показали расчеты РБК

РБК попытался получить расширенную оценку нефтегазовых доходов государственных бюджетов с учетом платежей, которые учитывает Минфин, а также прочих налогов и сборов и страховых взносов:

- 10,567 трлн руб., по расчетам РБК, составил объем поступлений от добычи нефти и газа в консолидированный бюджет в 2018 году.

Как мы считали

Расширенная оценка всех нефтегазовых доходов бюджетной системы за 2018 год в дополнение к показателю Минфина включает поступления от акцизов (по данным Казначейства), налогов, сборов и страховых взносов от добычи сырой нефти и природного газа, по данным ФНС (кроме НДПИ, который уже учтен в оценке Минфина, и акцизов). Поскольку большинство нефтегазовых компаний — экспортеры и возмещают уплаченный НДС, учитывались только поступления по НДС на товары, реализуемые на внутреннем рынке. НДС поступает в федеральный бюджет, большая часть налога на прибыль — в бюджеты регионов, страховые взносы — во внебюджетные фонды.

При этом с учетом дивидендов расширенная оценка нефтегазовых доходов бюджета была бы еще больше: от «Газпрома» государство по результатам 2018 года получит почти 192,5 млрд руб. дивидендов, от «Роснефти» — 137,3 млрд руб.

- Две трети дивидендов в федеральный бюджет поступает от крупнейших компаний нефтегазового сектора, сообщили РБК в Минфине.

По данным ФНС на 1 января 2019 года, добыча сырой нефти и природного газа обеспечила:

- 97% всех поступлений налога на добычу полезных ископаемых — 5,96 трлн из 6,127 трлн руб. от НДПИ;

- 15% доходов бюджета по налогу на прибыль — 600 млрд из 4 трлн руб.

Минфин так прокомментировал предложенную РБК оценку: «Налог на прибыль складывается из всей деятельности компании, и некорректно все эти средства относить только к нефтегазовому сектору».

К потенциальным уязвимостям расчетов также относится неопределенность относительно целесообразности учета нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей — включать ли налоги на эти компании. Если их включать, оценка может получиться неоправданно широкой. Кроме того, данные по НДС на 1 января 2019 года из отчетности ФНС носят не окончательный характер из-за того, что возмещение НДС всегда происходит с лагом. Наконец, РБК не учитывал вычеты, предоставляемые по акцизам на нефтепродукты: этой информации в отчетах Казначейства или ФНС обнаружить не удалось.

Налоговая нагрузка на добычу полезных ископаемых традиционно самая высокая. Нагрузка на предприятия по добыче топливно-энергетических ископаемых (нефть, газ и уголь) в России, по данным ФНС, выросла на 7,1 п.п. — с 45,4% в 2017-м до 52,5% в 2018 году.

При этом большинство нефтегазовых компаний возмещает уплаченный НДС за экспорт товаров. Отмена возмещения НДС экспортерам нефти и газа привела бы к росту цен и снижению конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках, пояснял ранее Минфин. ФНС публикует данные об уплате и возмещении НДС, но не ранжирует их по видам экономической деятельности, а в разрезе отдельных компаний они составляют налоговую тайну.

Источник

Бюджеты коронавирусного значения. Как регионы латают дыры в главных финансовых документах

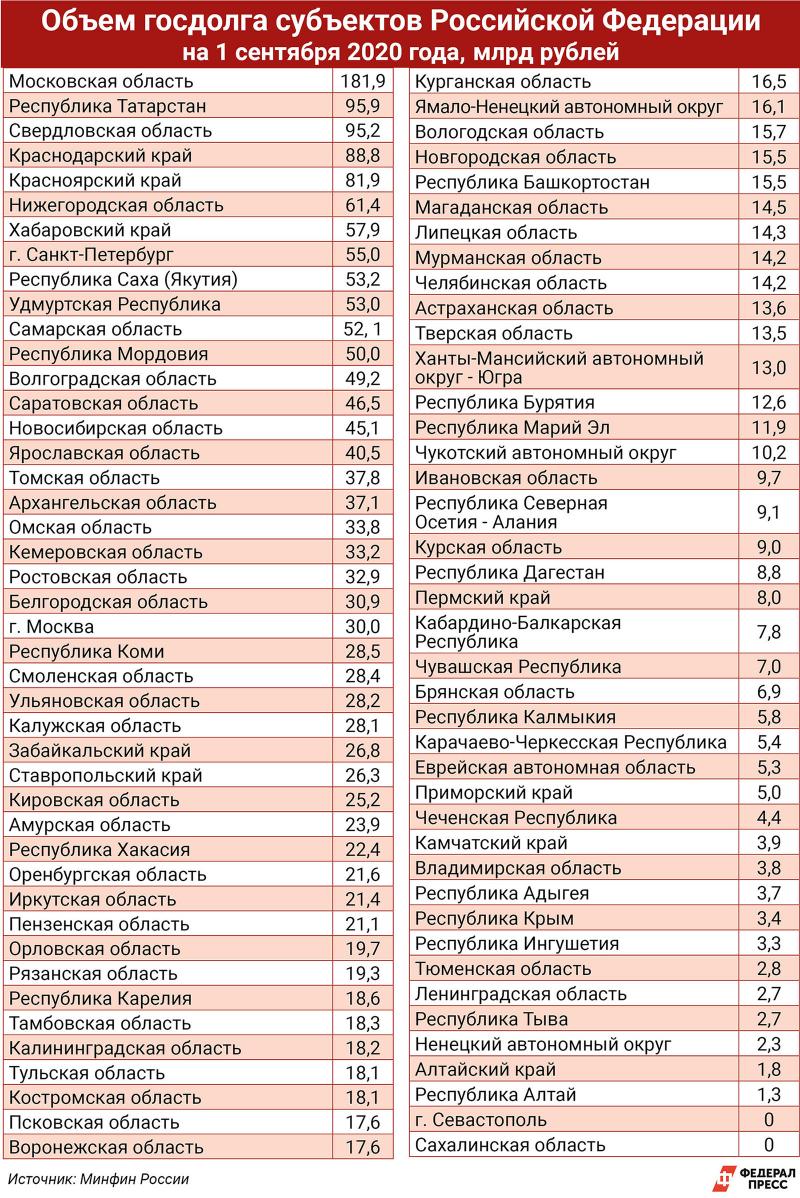

Сегодня в Госдуме приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-й и на плановый период 2022–2023 годов. Впервые за несколько лет он будет дефицитным. Впрочем, пандемия коронавируса внесла свои корректировки в работу органов власти как федерального, так и регионального уровней. Нагрузка на региональные бюджеты – в большинстве своем и без того дефицитные – увеличилась в разы. В Минфине отмечают: по итогам этого года их дефицит составит около 700 млрд рублей, а в следующем году – порядка 500 миллиардов. Что же происходит в регионах с долгами, какие сферы страдают больше всего и как главы регионов пытаются «выкручиваться» – разбирался «ФедералПресс».

Без долгов и с профицитом

Из всех российских регионов лишь два не имеют госдолгов. Первый – это город федерального значения Севастополь, где проживает около 450 тысяч человек. Здесь реализуется несколько федеральных целевых программ, при этом банки из-за санкций не хотят заходить на полуостров. Второй субъект без долгов – Сахалинская область, единственный регион-донор на Дальнем Востоке. Его бюджет наполняется прежде всего из-за крупных нефтегазовых проектов. Впрочем, в этом году там произошло снижение валового регионального продукта из-за сворачивания ряда мощностей.

В некоторых регионах ситуация хоть и хуже, чем на Сахалине и в Севастополе, но не критичная. Например, спикер пермского краевого заксобрания Валерий Сухих оценивает проект бюджета на будущий год как сбалансированный. Благодаря этому обязательные социальные расходы обеспечены в полном объеме. На эти цели заложено свыше 70 % расходной части бюджета. Регион готов заимствовать средства, сохраняя взвешенную долговую политику.

Правительство Приангарья отказалось от покупки дорогих ковров, но сохранило тягу к комфорту

По словам доктора политических наук Дмитрия Нечаева, обнадеживающая ситуация и в Воронежской области – «в первом полугодии даже наблюдался профицит».

Контролируемая ситуация и в Белгородской области. «Почти все предприятия сохранили позиции. Например, есть вопрос к учреждениям культуры, где сказываются проблемы, – отметил эксперт. – А реальный сектор экономики работает. В этом отношении региональные власти постарались максимально сконцентрировать усилия, чтобы минимизировать тяжелые последствия».

В Пензенской области бюджет в будущем году прогнозируется профицитным – ожидается, что доходов будет больше, чем расходов, почти на 604 млн рублей, а в 2022-м – на 528,4 миллиона. Впрочем, сам документ в регионе еще не рассматривали, поскольку губернатор лишь на днях вернулся из отпуска и его параметры могут быть скорректированы.

В России прогнозируют рост госдолга к 2023 году

А в Свердловской области, к примеру, дефицит в бюджете на будущий год хоть и ожидается, но почти в два раза меньше, чем в нынешнем году. По словам председателя бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимира Терешкова, областной минфин еще ведет расчеты параметров следующего года, так что говорить об увеличении дефицита рано. Тем не менее большого провала депутат не ожидает.

Пандемия: ситуация патовая или нет?

Лидером по госдолгу, по данным Минфина на 1 сентября, является Московская область. Он составил почти 182 миллиарда.

Нецелесообразно. Средний Урал отложил выпуск облигаций на 28 миллиардов

Многие бюджеты формируются с серьезным дефицитом. Кпримеру, бюджет Новосибирской области. «Главное отличие в том, что в прошлые годы дефицит обеспечивался внушительными переходящими остатками собственных средств бюджета, в 2021 году такого не будет», – заявил на заседании областного правительства министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

Непростая ситуация во многих субъектах ДФО. Долги растут уже много лет, например, в Хабаровском крае: при Вячеславе Шпорте он увеличивался на 8 миллиардов в год, при Фургале – на 6 миллиардов. Притом что последний обещал значительно снизить объем госдолга. Регион давно находится на грани банкротства – долговая нагрузка на бюджет составляет 75 процентов. Не единожды эксперты говорили о риске перехода края под внешнее управление.

Госдолг Калмыкии за месяц вырос на 450 миллионов

Тревожная ситуация и в Забайкалье. Там сумма госдолга относительно невелика – 26 миллиардов. Однако сам регион бедный, и долговая нагрузка на бюджет составляет 64 %. Одним из самых проблемных регионов ДФО остается также Еврейская автономная область. Хроническое недофинансирование привело к упадку во всех отраслях. Но с приходом нового главы в ЕАО туда наконец потекли деньги. В начале года, например, регион получил многомиллионный транш из федерального бюджета, чтобы закрыть долги перед бюджетниками.

По мнению экономиста Максима Кривелевича, имеющиеся проблемы регионов в ДФО в следующем году только усугубятся – из-за коронавируса.

«Пандемия сильнее всего ударила по сектору малого и среднего бизнеса. Это огромный сектор экономики Дальнего Востока: в Приморском крае, например, он дает 40 процентов ВВП. В других регионах цифра, может, чуть меньше, но не сильно. Крупные экономические проекты не столь важны для жителей региона. Да, на Дальнем Востоке их много, но основную погоду делает именно бизнес. Снижение налоговых поступлений, безусловно, скажется на всех регионах ДФО. Властям придется рассчитывать на помощь из федерального бюджета», – отметил он.

Глава бюджетного комитета заксобрания Пермского края Елена Зырянова уверена, что такая помощь – из центра – некоторым субъектам наверняка поступит. Но сомневается: всем ли по справедливости?

Силуанов: госдолг России остается на безопасном уровне

«Есть регионы, где давно нарушены все нормы Бюджетного кодекса, а объем заемных средств превысил собственные доходы. Вызванный пандемией кризис в первую очередь ударил по таким регионам. Надо учитывать, что субъекты РФ – это уровень государственной власти, и центр несет субсидиарную ответственность. Для регионов это означает получение межбюджетных трансфертов, субсидий, дотаций. Поэтому их дефицит имеет смысл оценивать в контексте параметров федерального бюджета. Будут деньги в казне – они будут перетекать на уровень ниже. Но перетекать очень неравномерно. Регионы, которые не смогли сохранить финансовую устойчивость, получат больше. Субъекты, которые контролируют ситуацию, как Пермский край, – меньше. Поневоле задаешься вопросом, а верно ли мы расставляем приоритеты?» – отмечает Елена Зырянова.

По мнению политолога Александра Жуковского, финансовые потери регионов на 50–60 % обусловлены последствиями пандемии, а остальное – результат неспособности управлять имеющимися ресурсами и использовать властные возможности. И приводит в пример Новгородскую область.

«Она не выпадает из общего фона статистики по коронавирусу и известных проблем с ним. Регион многие годы остается уверенным должником – более 15 млрд рублей. Основные финансовые провалы региона в предыдущем и текущем периодах сказываются в первую очередь на падающих доходах и расходах основного населения и стагнации всей инфраструктуры первичных типов и видов деловой активности (МСУ, МСБ, кооперация): доходы на одного человека за последние полгода упали с 31 716 рублей до 24 893 рублей при официальном росте цен в 3 %», – отмечает Жуковский.

Призывает не драматизировать ситуацию и политтехнолог Сергей Тараканов, заверяя, что бюджетная ситуация некритичная.

«Средняя закредитованность субъектов – 22 %. Ничего страшного для экономики не происходит. Бывали годы и похуже. Коронавирус не создал патовой ситуации», – уверен эксперт.

В качестве поддержки регионов он предлагает расширять возможности получения госкредитов и не «кормить» коммерческие банки, что позволит субъектам обеспечить все свои обязательства. «Нет смысла возлагать дополнительную нагрузку на налогоплательщиков через коммерческие банки. У нас чудовищные остатки на счетах федерального казначейства, их можно было дать регионам «в длинную». А происходит циничное лоббирование интересов банков», – добавляет Тараканов.

К слову, в ЮФО многие уже так и поступают. Краснодарский край, Астраханская область, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Чечня, Ставропольский край и Крым не имеют банковских кредитов. Они воспользовались бюджетным кредитованием, тем самым снизив нагрузку в части выплат процентов, так как по банковским соглашениям они выше. Впрочем, в Крыму и Севастополе это, скорее, вынужденное поведение – банки не идут на кредитование, поскольку оно повлечет за собой санкции на международном рынке.

Регионы выкручиваются, но про поддержку из центра не забывают

Выйти из кризисной финансовой ситуации, по мнению экспертов, регионам позволит только перестройка бюджетной и налоговой политики страны. По мнению руководителя Центра экономических исследований Института нового общества Василия Колташова, начинать надо с налога на прибыль. Прежде всего уходить от федерализма, когда, например, Москва имеет бюджет объемом почти в треть бюджета всей страны и может себе позволить менять тротуарную плитку и бордюры раз в два-три года, а большинство других субъектов вынуждены занимать деньги на самое необходимое.

«В первую очередь в зону экономии бюджетных средств в регионах попадают долговременные траты – реконструкция школ, зданий, инфраструктурные проекты. Власти будут выплачивать зарплаты, а потом разбираться с крупными тратами», – поясняет Колташов.

Менять бюджетную систему не в пользу федерального центра предлагает и директор Института свободы Федор Бирюков. Он напоминает, что регионы уже лишили большей части дополнительных доходов от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), кроме нефти, газа, алмазов и различных стройматериалов.

«Сейчас по этой статье регионы получают 60 % прибыли, а с 2021 года им останется лишь 17 %, остальное заберет центр, – пояснил Бирюков. – Если даже сейчас новая налоговая схема кажется приемлемой для региональных бюджетов, в дальнейшем ситуацию может ухудшить падение цен на мировых рынках, очередной экономический спад из-за пандемии, какие-нибудь еще негативные факторы. И регионы традиционно останутся в драных лаптях посреди русской зимы. А правительство привычно разведет руками и, если повезет, предложит какую-нибудь новую методику переливания финансовой крови от регионов-доноров в дотационные регионы».

Впрочем, пока эксперты размышляют, как же улучшить экономическое положение в регионах, на местах пытаются «выкручиваться».

Например, в Костромской области власти урезали расходные статьи и нашли скрытые доходы. Мэрия Москвы, вероятно, будет заимствовать этот опыт, так как, по предварительным оценкам градоначальника Сергея Собянина, в этом году столица недополучит около 750 млрд рублей.

А в Пермском крае буфером, смягчающим последствия падения доходов, послужит перенос сроков реализации крупных инвестпроектов. Так, планируется сократить расходы бюджета на подготовку ПСД. Вместе с тем краевые власти не намерены отказываться от строительства социально значимых объектов. Для снижения нагрузки на бюджет решено максимально широко задействовать механизм государственно-частного партнерства.

Глава Амурской области Василий Орлов в этом году попросил российское правительство провести реструктуризацию долгов Приамурья. Они не очень большие – 23 млрд рублей, но уменьшение размера выплат позволит высвободить приличные суммы. Эти деньги глава региона намерен вложить в развитие инвестиционных проектов. Их в области много – и ТОРы, и мосты в Китай, и крупные заводы. То есть речь идет о том, чтобы заставить деньги работать – фактически заработать на собственных долгах.

В Хабаровском крае последние полтора года власти, чтобы сэкономить, пытаются снизить бюджетные траты: сокращение чиновников, распродажа дорогостоящего имущества. Наиболее ярким лотом стала яхта «Виктория», приобретенная экс-губернатором края Виктором Ишаевым. Ее несколько раз выставляли на торги за 60 млн рублей, но покупателя так и не нашлось. Сейчас судно планируют передать спортивной школе. Кроме того, бывший губернатор Сергей Фургал значительно расширил план приватизации правительственного имущества: земель, иномарок (речь в том числе об автомобилях представительства края в Москве) и т. п. Но эти меры оказались не слишком действенными: долги Хабаровского края так и не уменьшились. К слову, нынешний врио губернатора пока остановил часть несостоявшихся торгов, чтобы «не допустить разбазаривания народного имущества».

В Башкирии для оптимизации бюджета в условиях пандемии предлагается сократить численность госаппарата минимум на 25 %. По словам премьер-министра республики Андрея Назарова, работа органов исполнительной власти должна стать еще более прозрачной и эффективной.

«Мы увеличим скорость принятия решений, для чего будем уменьшать количество бюрократических процедур, численность госаппарата. Республика получит компактную и эффективную структуру исполнительной власти», – отметил чиновник.

В Свердловской области ждут помощи от федерального бюджета, но рассчитывают и на свои источники доходов. «Нам нужна помощь из федерального бюджета, но мы будем использовать и собственные доходные источники, которых у нас достаточно много. Неплохо набирает темпы экономика, прежде всего машиностроение, металлургия, строительный комплекс», – говорит председатель бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимир Терешков.

В Красноярском крае, по данным «ФедералПресс», в ближайшие недели будет объявлено о переходе нескольких инвестпроектов, входящих в КИП «Енисейская Сибирь», в активную стадию. Это стало возможным благодаря налоговым преференциям, принятым недавно краевым заксобранием, в том числе в связи с необходимостью интенсифицировать инвестиции в регион на фоне коронавирусных экономических трудностей. Но в большей степени рассчитывают на помощь из центра.

«Тем не менее основным источником компенсации выпадающих доходов остается поддержка из федерального бюджета. Надо признать, что одномоментно решить проблему невозможно, и даже если принять какие-то решения сейчас, вряд ли они дадут ощутимые результаты даже в 2021 году. Поэтому главное, что могут сделать регионы, – повышать эффективность бюджетных расходов», – считает депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.

Обсуждение федерального бюджета – это ежегодное перетягивание финансового одеяла между регионами. А в сложившейся ситуации очевидно, что между субъектами началась настоящая конкурентная борьба – в том числе и за право привлечь планируемые крупными компаниями инвестиционные проекты именно на свою территорию.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин

Источник