Научная электронная библиотека

1.Природные ресурсы. Общие положения

Природные ресурсы — важная часть национального богатства любой страны, источник создания материальных благ и услуг. Кратко рассмотрим основные виды ресурсов, классификацию природных ресурсов по происхождению, по признаку исчерпаемости, а также ресурсы непроизводственной сферы.

Природные ресурсы и их виды. Основными компонентами окружающей среды являются естественные экологические системы: земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, животный мир, природные заповедники и национальные парки — все, что принято называть природной окружающей средой. Природные ресурсы — это тела и силы природы, которые на данном этапе развития производительных сил общества могут быть использованы в качестве предметов потребления или средств производства и общественная полезность которых изменяется (прямо или косвенно) под воздействием деятельности человека.

Процесс воспроизводства по существу представляет собой непрерывный процесс взаимодействия общества и природы, в котором общество подчиняет себе силы природы и природные ресурсы для удовлетворения потребностей. Природные ресурсы во многом предопределяют не только социально-экономический потенциал любой страны и региона и эффективность общественного производства, но и здоровье, и продолжительность жизни населения.

Природные ресурсы могут рассматриваться в двух аспектах: как важнейшая часть социально-экономического потенциала, реализуемого в процессе создания валового внутреннего продукта, часть национального богатства страны; как основа природной окружающей среды, подлежащей охране, восстановлению и воспроизводству.

Главными видами природных ресурсов являются солнечная энергия, внутриземное тепло, водные ресурсы, земельные, минеральные, лесные, рыбные, растительные, ресурсы животного мира и др.

Основными компонентами природных ресурсов являются:

Водные ресурсы — водные запасы, используемые как источник водоснабжения для производственных и бытовых нужд, гидроэнергии, а также как транспортные магистрали и т.д.

Земельные ресурсы — ресурсы, используемые или предназначенные к использованию в сельском хозяйстве, под строения в населенных пунктах, под железные и шоссейные дороги, а также другие сооружения, под заповедники, парки, скверы и т.п., занятые полезными ископаемыми и др. земельные ресурсы, до последнего времени считавшиеся невоспроизводимым элементом природных ресурсов.

Лесные ресурсы — сырьевые (используемые для получения древесины), а также леса различного назначения — оздоровительные (санитарно-курортные), поле — и лесозащитные, водоохранные и др.

Минеральные ресурсы — все естественные составляющие литосферы, используемые или предназначенные к использованию в производстве продуктов и услуг как минеральное сырье в естественном виде или после подготовки, обогащения и переработки (железо, марганец, хром, свинец и др.) или источники энергии.

Энергетические ресурсы — совокупность всех видов энергии: солнца и космоса, атомно-энергетической, топливно-энергетической (в форме запасов полезных ископаемых), термальной, гидроэнергии, ветроэнергии и т.д.

Биологические ресурсы — это все живые средообразующие компоненты биосферы с заключенным в них генетическим материалом. Они являются источниками получения людьми материальных и духовных благ. К ним относятся промысловые объекты (запасы рыбы в природных и искусственных водоемах), культурные растения, домашние животные, живописные ландшафты, микроорганизмы, т.е. сюда относятся растительные ресурсы, ресурсы животного мира (запасы пушного зверя в естественных условиях; запасы, воспроизводимые в искусственных условиях) и др.

Классификации природных ресурсов. Классификация природных ресурсов зависит от разных подходов к этой категории терминов.

— Классификация природных ресурсов по происхождению. Природные ресурсы (тела или явления природы) возникают в природных средах (водах, атмосфере, растительном или почвенном покрове и т.д.) и в пространстве образуют определенные сочетания, меняющиеся в границах природно-территориальных комплексов. Они подразделяются на две группы: ресурсы природных компонентов и ресурсы природно-территориальных комплексов.

1. Ресурсы природных компонентов. Каждый вид природного ресурса обычно формируется в одном из компонентов ландшафтной оболочки. Он управляется теми же природными факторами, которые создают данный природный компонент и влияют на его особенности и территориальное размещение. По принадлежности к компонентам ландшафтной оболочки выделяют ресурсы: 1) минеральные, 2) климатические, 3) водные, 4) растительные, 5) земельные, 6) почвенные, 7) животного мира. Эта классификация широко употребляется в отечественной и зарубежной литературе [1.1,1.2] .

При использовании приведенной классификации основное внимание уделяется закономерностям пространственного и временного формирования отдельных видов ресурсов, их количественным, качественным характеристикам, особенностям их режима, объемам естественного восполнения запасов. Научное понимание всего комплекса естественных процессов, участвующих в создании и накоплении природного ресурса, позволяет правильнее рассчитать роль и место той или иной группы ресурсов в процессе общественного производства, системе хозяйства, а главное — дает возможность выявить предельные объемы изъятия ресурса из природной среды, не допуская его истощения или ухудшения качества.

2. Ресурсы природно-территориальных комплексов. На данном уровне подразделения учитывается комплексность природно-ресурсного потенциала территории, вытекающая из соответствующей комплексной структуры самой ландшафтной оболочки. Каждый ландшафт (или природно-территориальный комплекс) обладает определенным набором разнообразных видов природных ресурсов. В зависимости от свойств ландшафта, его места в общей структуре ландшафтной оболочки, сочетания видов ресурсов их количественные и качественные характеристики меняются очень существенно, определяя возможности освоения и организации материального производства. Обычно выделяются природно-ресурсные территориальные комплексы по наиболее предпочтительному (или предпочтительным) виду хозяйственного освоения. Они делятся на: 1) горнопромышленные, 2) сельскохозяйственные, 3) водохозяйственные, 4) лесохозяйственные, 5) селитебные, 6) рекреационные и др. Однако чаще применяется классификация по направлению и формам хозяйственного использования ресурсов.

— Классификация по видам хозяйственного использования. Основной критерий подразделения ресурсов в этой классификации — отнесение их к различным секторам материального производства. По этому признаку природные ресурсы делятся на ресурсы промышленного и сельскохозяйственного производства.

1. Ресурсы промышленного производства. Эта подгруппа включает все виды природного сырья, используемые промышленностью. Виды природных ресурсов, дифференцируются следующим образом:

1) энергетические, к которым относятся разнообразные виды ресурсов, используемых на современном этапе развития науки и техники для производства энергии: а) горючие полезные ископаемые (нефть, угли, газ, уран, битуминозные сланцы и др.); б) гидроэнерго ресурсы — энергия свободно падающих речных вод, приливно-волновая энергия морских вод и др.; в) источники биоконверсионной энергии — использование топливной древесины, производство биогаза из отходов сельского хозяйства; г) ядерное сырье, используемое для получения атомной энергии;

2) неэнергетические, включающие подгруппу природных ресурсов, которые поставляют сырье для различных отраслей промышленности или же участвуют в производстве по технологической необходимости: а) полезные ископаемые, часть из них; б) воды, используемые для промышленного водоснабжения; в) земли, занятые промышленными объектами и объектами инфраструктуры; г) лесные ресурсы, поставляющие сырье для лесохимии и строительной индустрии; д) рыбные ресурсы, относящиеся к данной подгруппе условно, так как в настоящее время добыча рыбы и обработка улова приобрели промышленный характер.

2. Ресурсы сельскохозяйственного производства. Они объединяют виды ресурсов, участвующих в создании сельскохозяйственной продукции: а) агроклиматические — ресурсы тепла и влаги, необходимые для продуцирования культурных растений или выпаса скота; б) почвенно-земельные ресурсы — земля и ее верхний слой — почва, обладающая уникальным свойством продуцировать биомассу, рассматриваются и как природный ресурс и как средство производства в растениеводстве; в) растительные кормовые ресурсы-ресурсы биоценозов, служащие кормовой базой выпасаемого скота; г) водные ресурсы — воды, используемые в растениеводстве для орошения, а в животноводстве — для водопоя и содержания скота.

— Классификация по признаку исчерпаемости. При учете запасов природных ресурсов и объемов их возможного хозяйственного изъятия пользуются представлениями об исчерпаемости запасов. Все природные ресурсы по исчерпаемости делятся на две группы: исчерпаемые и неисчерпаемые.

1. Исчерпаемые ресурсы. Они образуются в земной коре или ландшафтной сфере, но объемы и скорости их формирования измеряются по геологической шкале времени. В то же время потребности в таких ресурсах со стороны производства или для организации благоприятных условий обитания человеческого общества значительно превышают объемы и скорости естественного восполнения. В результате неизбежно наступает истощение запасов природного ресурса. В группу исчерпаемых включены ресурсы с неодинаковыми скоростями и объемами формирования. Это позволяет провести их дополнительную дифференциацию. На основе интенсивности и скорости естественного образования ресурсы делят на подгруппы:

— Не возобновляемые, к которым относят:

а) все виды минеральных ресурсов или полезные ископаемые. Они, как известно, постоянно образуются в недрах земной коры в результате непрерывно протекающего процесса рудообразования, но масштабы их накопления столь незначительны, а скорости образования измеряются многими десятками и сотнями миллионов лет (например, возраст каменных углей насчитывает более 350 млн. лет), что практически их учитывать в хозяйственных расчетах нельзя. Освоение минерального сырья происходит по исторической шкале времени и характеризуется всевозрастающими объемами изъятия. В этой связи все минеральные ресурсы рассматриваются в качестве не только исчерпаемых, но и невозобновляемых.

б) земельные ресурсы в их естественном природном виде — это материальный базис, на котором происходит жизнедеятельность человеческого общества. Морфологическое устройство поверхности (т. е. рельеф) существенно влияет на хозяйственную деятельность, на возможность освоения территории. Однажды нарушенные земли (например, карьерами) при крупном промышленном или гражданском строительстве в своем естественном виде уже не восстанавливаются.

— Возобновляемые ресурсы, к которым принадлежат:

а) ресурсы растительного и б) животного мира. И те и другие восстанавливаются довольно быстро, и объемы естественного возобновления хорошо и точно рассчитываются. Поэтому при организации хозяйственного использования накопленных запасов древесины в лесах, травостоя на лугах или пастбищах, промысла диких животных в пределах, не превышающих ежегодное возобновление, можно полностью избежать истощения ресурсов.

— Относительно (не полностью) возобновляемые. Некоторые ресурсы хотя и восстанавливаются в исторические отрезки времени, но возобновляемые объемы их значительно меньше объемов хозяйственного потребления. Именно поэтому такие виды ресурсов оказываются весьма уязвимыми и требуют особенно тщательного контроля со стороны человека. К относительно возобновляемым ресурсам относятся и очень дефицитные природные богатства: а) продуктивные пахотно-пригодные почвы; б) леса с древостоями спелого возраста; в) водные ресурсы в региональном аспекте.

Данные вопросы будут подробно рассмотрены в соответствующих главах настоящей монографии.

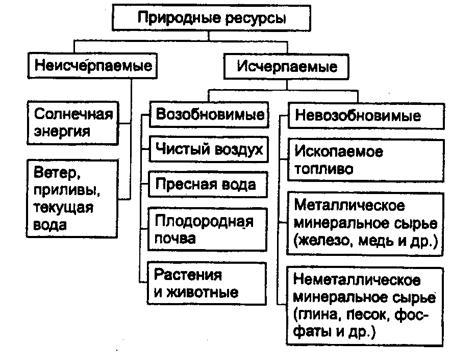

Кратко классификацию можно представить следующим образом [1.1] .

Примечание: в литературных источниках и специализированной литературе используются классификационные характеристики, несколько отличающиеся друг от друга. Например, возобновляемые и возобновимые источники и др. Автор будет придерживаться наиболее часто используемых наименований.

Рис.1.1 Упрощённый вариант классификации природных ресурсов.

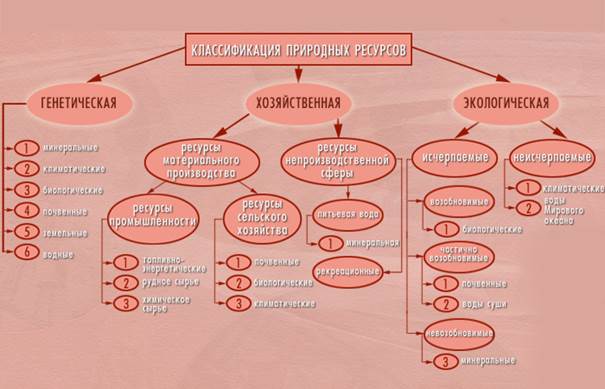

В зависимости от того, какой основной принцип кладётся в основу классификации, она может приобретать тот или иной вид. Например, генетико-, хозяйственная, экологическая классификация [1.3].

Рис.1.2.Классификация по эколого- генетическим признакам.

Возможна более подробная классификация природных ресурсов. В данном случае основные понятия и классификация природных ресурсов выглядят следующим образом [1.4] .

Природная среда включает не только природные ресурсы, распространенные по территории Земли, и саму территорию, но и природные условия их местонахождения. Это климатические условия, условия расположения (на поверхности, под землей, объемы и глубина залегания, эксплуатационные характеристики, удаленность от потребителей и т.п.); свойства (жидкое, газообразное, твердое состояние вещества); вещественная структура и компонентный состав; потребительские свойства и т.п. В этой связи дальнейшая детализация природной среды связана с определением географической природной среды, включающей характерное для конкретной территории понятие ландшафта. К компонентам ландшафта относятся: земельные территории, атмосфера и климат, вода, растительность, животный мир, недра (табл. 1.1).

В глобальном значении к главным компонентам земной природы относят землю, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы, которые в совокупности обеспечивают благоприятные условия для существования жизни на Земле. Ресурсами природы являются также природные силы и явления, в том числе гравитация, излучения, колебания, ветер, течения, а также природные условия.

Таблица 1.1. Классификация природных ресурсов по основным компонентам

Космос, земля и недра, вода, атмосфера, биоресурсы

Источник

Материальные и прочие ресурсы мирового хозяйства

Важнейшим ресурсом мировой экономики является реальный капитал: машины и оборудование, другие средства труда, технологии, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. По странам мира запасы реального капитала распределены очень неравномерно. Преобладающая их часть сосредоточена в наиболее развитых странах. Здесь же располагается ядро научно-технического потенциала мировой экономики. В середине 90-х годов совокупные расходы на НИОКР пяти ведущих мировых держав: США, Японии, Германии, Франции и Великобритании превышали 350 млрд. дол. (по паритету покупательной способности валют). В настоящее время крупнейшим экспортером новых технологий являются США. На их долю приходится примерно 39% мирового рынка наукоемкой продукции, на долу Японии – 30, Германии – 16%. Общий объем продаж на этом рынке достигает 2,3 трлн. дол.

Формой движения реального капитала является перераспределение финансовых ресурсов. Причем мобильность реального капитала в значительной мере определяется развитостью механизмов перелива финансовых ресурсов в международном масштабе. В настоящее время финансовые ресурсы мира обращаются на мировом финансовом рынке, а также существуют в форме золотовалютных резервов и официальной финансовой помощи. Основная масса финансовых ресурсов, также как и реального капитала, сосредоточена в развитых странах. Они же являются крупнейшими экспортерами капитала.

В современном мире все более важным экономическим ресурсом становится предпринимательство. Оно представляет собой способность к эффективному соединению в процессе производства остальных экономических ресурсов – труда, земли, капитала. Предпринимательский ресурс реализуется в сфере управления деятельностью фирм и организаций. Образуют его предприниматели, рыночная инфраструктура, а также этика и культура предпринимательства.

К предпринимателям относят владельцев компаний и управляющих, на входящих в число собственников, а также тех организаторов бизнеса, которые выступают одновременно владельцами и управляющими. Главной отличительной чертой предпринимателя является способность к инновациям в условиях неопределенности и риска. Это свое качество он эффективно реализует при наличии развитой рыночной инфраструктуры, которая представляет собой совокупность институтов рынка – хозяйственного законодательства, органов власти и государственного управления, банков, бирж, страховых компаний, инвестиционных фондов и т. п. Важно составляющей предпринимательского ресурса выступают его этика и культура, а также господствующая в обществе нравственная атмосфера и традиции. Наиболее высок предпринимательский потенциал в тех странах, где общественная атмосфера благоприятствует хозяйственной инициативе и новаторству. К ним относятся страны Европы, Северной Америки, другие переселенческие страны, а также ряд новых развитых и новых индустриальных стран с давними торговыми традициями (в Восточной и Юго-Восточной Азии).

Тема 4. Отраслевая структура мировой экономики

4.1. Международное разделение труда как основа формирования отраслевой структуры мирового хозяйства

Процессы, происходящие в мировой экономикеЮ получают отражение в изменении ее отраслевой структуры. Существующие здесь тенденции являются важным показателем достигнувшего уровня развития как в целом, так и в регионально-национальном аспекте.

Отраслевая структура экономики представляет собой совокупность качественно однородных групп хозяйственных единиц, отличающихся специфическими условиями производства в системе общественного разделения труда и выполняющих определенную функцию в воспроизводственном процессе. В рамках всемирного хозяйства элементы отраслевой структуры локализуются на территории отдельных стран и групп стран, определяя их специализацию в интернациональном масштабе. Например, в развитых странах преимущественно сосредоточены предприятия отраслей обрабатывающей промышленности. В большинстве развивающихся стран, напротив, доминируют аграрные и предприятия добывающих отраслей промышленности. Специализация стран на производстве определенной продукции выражает сложившееся международное разделение труда, которое постоянно усложняется и углубляется. Так, еще в 30-е годы XX столетия преобладала международная специализация, связанная с обменом продукцией одной комплексной отрасли (обрабатывающей промышленности, например) на продукцию другой (добывающей промышленности или сельского хозяйства). В 50 – 60-е годы ей на смену пришла специализация на уровне первичных отраслей (станкостроение, производство минеральных удобрений, часов и т. п.). В 70 – 80-е годы господствующую роль начинает играть внутриотраслевая специализация и международный обмен товарами-аналогами (например, легковые автомобили различного класса). В настоящее время особенно быстро развивается подетальная специализация фирм из разных стран, являющаяся базой для межстрановой кооперации производства.

В мировой практике методической основой для описания отраслевой структуры экономики служат международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности и международная стандартная классификация занятий, входящие в набор документов системы национальных счетов (СНС). В качестве базовых отраслей экономики рассматриваются промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт и связь, прочие отрасли (главным образом отрасли сферы услуг). Каждая из указанных отраслей в свою очередь подразделяется на так называемые укрупненные отрасли, отрасли и виды производства. В каждую из укрупненных отраслей входят однородные но специализированные на производстве определенных видов продукции отрасли. При выявлении отраслевой принадлежности предприятия или вида производства учитывают назначение продукта, вид основного сырья и материала, характер технологического процесса.

При проведении статистического учета и анализа, отраслевая структура экономики характеризуется путем нахождения удельного веса отраслей в общем объеме производства, численности занятых и стоимости основных производственных фондов дают возможность разграничивать трудоемкие и капиталоемкие отрасли.

Все множество отраслей экономики распределяется по трем основным секторам. В первичный сектор включают отрасли сельского хозяйства и добывающей промышленности. Во вторичный сектор – отрасли обрабатывающей промышленности и строительства. Третичный сектор представлен отраслями сферы услуг.

Источник