Достижения в области медицины России (СССР)

Перечислить все достижения в области медицины очень сложно, поэтому приведу примеры наиболее известных и значимых.

Российская Империя

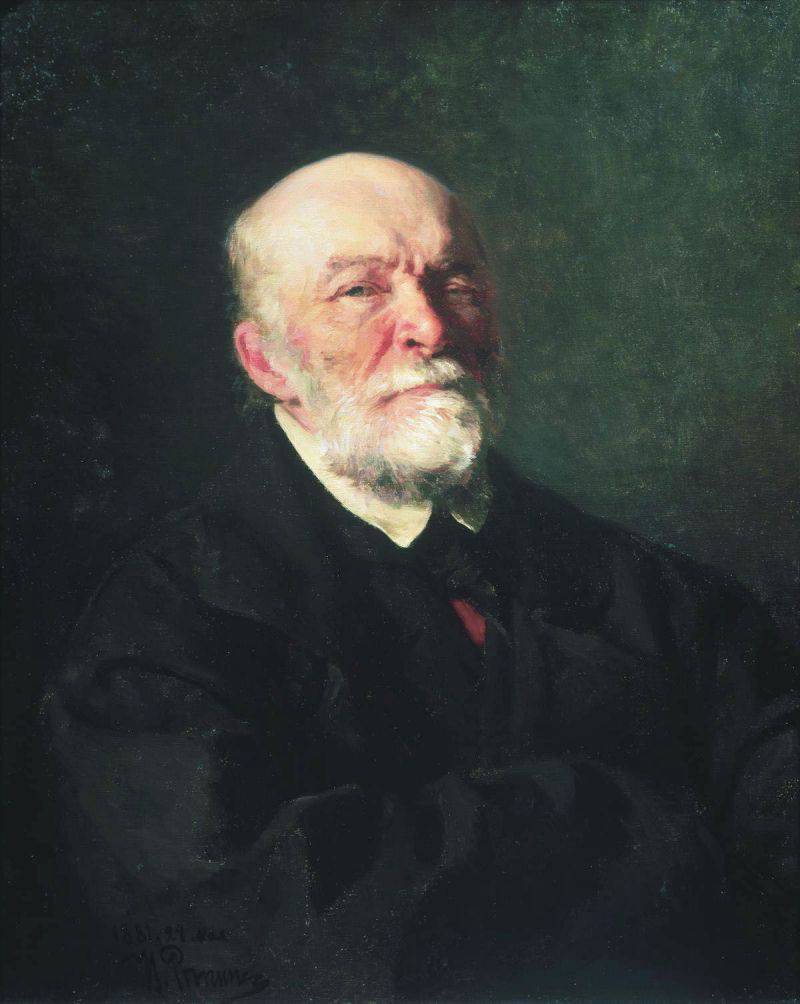

Н.И. Пирогов – хирург Медико-хирургической (Военно-медицинской) академии, основатель военно-полевой медицины, впервые приминил наркоз и гипс в полевых условиях. В клиниках наркоз и гипс уже использовали, но на войне, в полевых условиях, никто кроме Пирогова на это не решился.

С.П. Боткин – заведующий клиникой внутренних болезней Медико-хирургической (Военно-медицинской) академии, ввёл систему обследования больных. Безусловно, отдельные методы использовали и другие врачи, но его заслуга в систематизации.

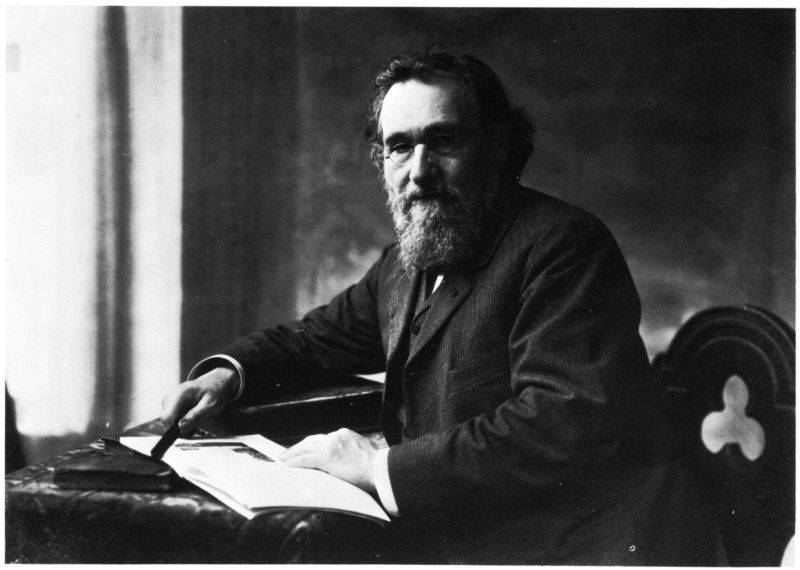

И.И. Мечников – профессор Военно-медицинской академии, основатель фагоцитарной теории иммунитета. Получил Нобелевскую премию в 1908 году.

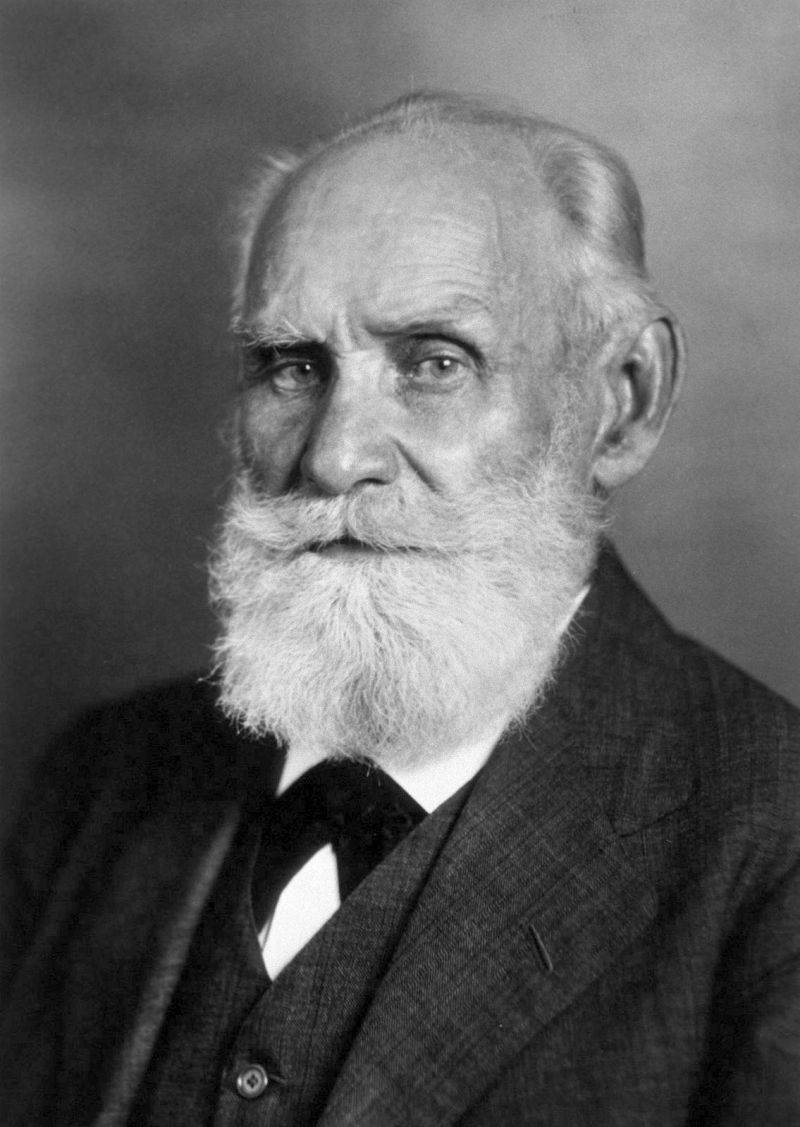

И.П. Павлов – после окончания Медико-хирургической (Военно-медицинской) академии 10 лет работал в физиологической лаборатории при клинике внутренних болезней С.П. Боткина. Получил Нобелевскую премию в 1904 г. за исследование высшей нервной деятельности.

И.М. Сеченов – создатель эволюционной школы физиологии, основной труд — «Рефлексы головного мозга».

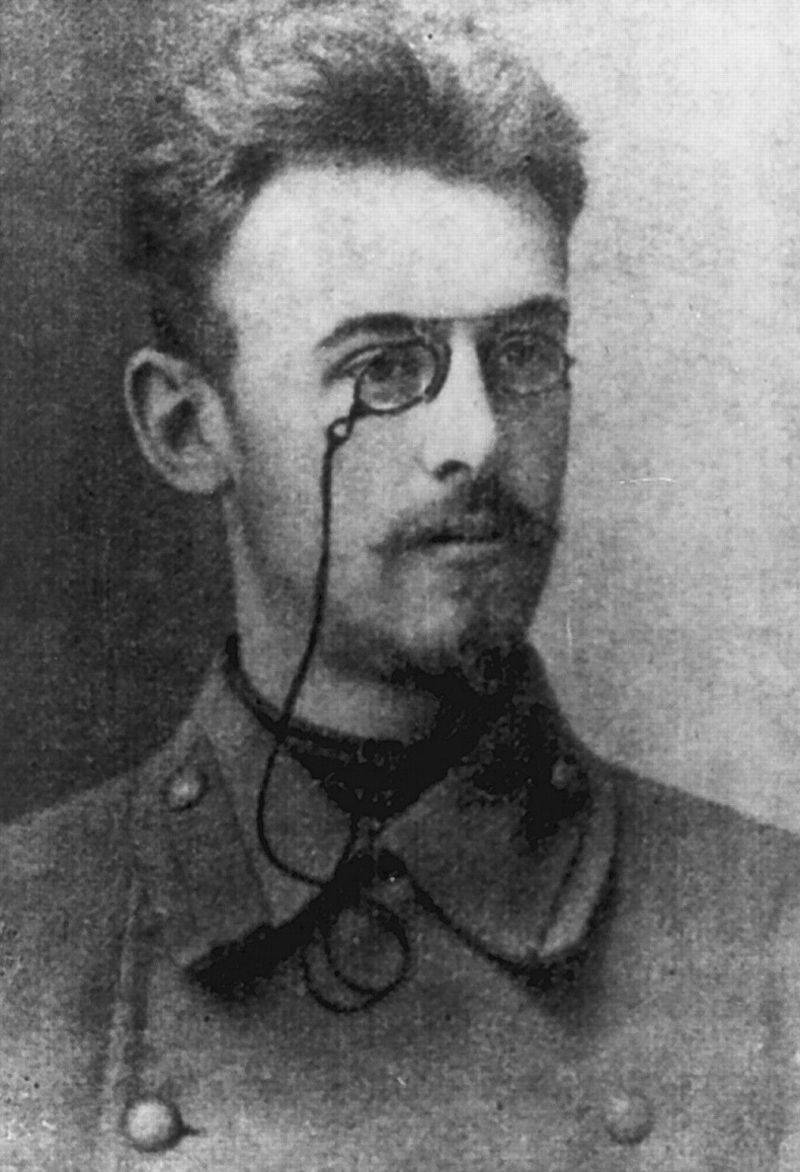

Н.С. Коротков – хирург, в ноябре 1905 года в Военно-медицинской академии представил доклад о звуковом методе определения артериального давления, которым пользуются по сей день.

А.А. Максимов – заведующий кафедрой гистологии Военно-медицинской академии — открыл стволовые клетки и способ их трансплантации.

В.П. Образцов и Н.Д. Стражеско впервые детально описали клиническую картину острого инфаркта миокарда.

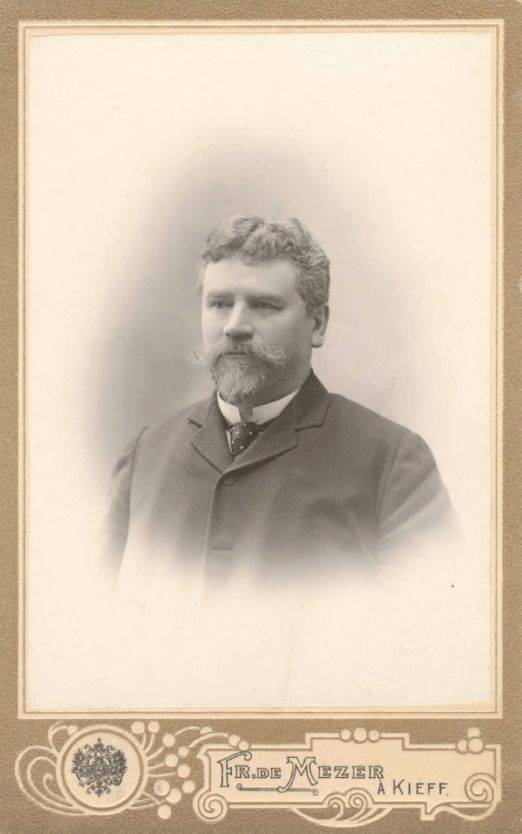

Н.Н. Аничков – выпускник Военно-медицинской академии (1909 г.), сформулировал теорию патогенеза атеросклероза. Европейское общество по изучению атеросклероза — The European Atherosclerosis Society (EAS) — за выдающиеся исследования в области атеросклероза ежегодно вручает престижную Аничковскую премию, бронзовую медаль с изображением Н.Н. Аничкова и чек на 10 000 евро.

В.П. Демихов впервые в мире пересадил искусственное сердце собаке в 1937 г. В 1946 г. успешно пересадил собаке донорское сердце, а несколько позднее — комплекс «сердце-лёгкие». В 1967 г. хирург К. Барнард первым в мире осуществил пересадку сердца человеку. Он считал себя учеником В.П. Демихова и, прежде чем решиться на операцию, дважды приезжал к учителю за консультациями в СССР.

Г.А. Илизаров – травматолог-ортопед, в 1951 году предложил аппарат для чрескостного остеосинтеза, который повысил эффективность и сократил сроки лечения переломов.

Н.М. Амосов закончил в 1939 году Архангельский медицинский институт. Параллельно учился в Заочном индустриальном институте, который закончил в 1940 году и получил диплом инженера. Благодаря этим знаниям разработал чертёж первого советского аппарата искусственного сердца, позже усовершенствовал протезы клапанов сердца. В 60-е годы получил общемировое признание, как кардиохирург.

С.Н. Фёдоров в 1973 году разработал и первым в мире провёл операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях. При его участии в СССР создан искусственный хрусталик, который был признан лучшим в мире. Его метод стал применяться для лечения глаукомы во всём мире.

Российская Федерация

А.Г. Аганесов первым в мире (в 1990-е) разработал методику и сшил позвоночник человека. Его метод спас многих пациентов от обездвиживания.

Р.С. Акчурин — автор первых в мире методик по вопросам трансплантации комплекса сердце-легкие человеку. Первым в России проводил операции по пересадке пальцев стопы на кисть. Проводил операцию по коронарному шунтированию сердца первому президенту России в 1996 году, что продлило жизнь Ельцина на 11 лет.

М.Б. Аншина — специалист в области репродуктивной медицины. В середине 1990-х провела успешную процедуру ЭКО, по своей методике, пациентке, которую официальная медицина, в том числе зарубежная, считали безнадежной.

Л.А. Бокерия — советский и российский врач-кардиохирург с мировым именем, выполняет самые сложные операции на сердце.

С.В. Готье — специалист в области трансплантологии и создания искусственных органов, автор нескольких уникальных методик. Его методика по пересадке печени, принята большинством врачей мира.

Современные разработки фармацевтических препаратов и медицинского оборудования

В 2016 г. российскими учёными было зарегистрирована вакцина от лихорадки Эбола, которая была признана Всемирной организацией здравоохранения самой эффективной.

В 2016-2017 годах прошли испытание на животных препараты для комплексного лечения рака. Препарат компании Biocad в 2016 году успешно прошёл испытания на животных и показал лучшую в мире эффективность (препарат демаскирует раковые клетки, позволяя внутренним силам организма бороться с ними). Второй препарат запускает иммунную реакцию, которая позволяет бороться с опухолью. Российские ученые в 2017 году успешно протестировали в космосе генно-инженерный препарат для лечения всех видов и стадий злокачественных опухолей. Промышленное производство этих препаратов ожидается в 2020-2021 годах.

В 2017 г. разработан новый пептидный антибиотик из группы микроцинов.

В 2017 в Санкт-Петербурге в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе разработали портативный прибор «искусственного сердца», который может быть установлен в машинах скорой помощи.

В 2017 г. создали уникальный наноматериал, позволяющий предотвратить развитие кариеса и практически навечно защитить зуб.

Разработан и производится бесконтактный глюкометр (компания «Брейн Бит»). Теперь не нужно колоть пальцы, чтобы взять кровь и узнать свой уровень сахара.

Национальной иммунобиологической компанией разработаны новые бактериофаги вместо антибиотиков.

В 2017 году получен патент на производство антибактериальных средств на основе производных ципрофлоксацина.

^Наверх

Источник

Десять мировых достижений русской и советской медицины XIX–XX веков

Отечественные учёные внесли немалый вклад в развитие мировой медицины. Для настоящего краткого обзора авторы постарались отобрать десять наиболее важных открытий и достижений, ставших достоянием всего человечества.

Успехи естественных наук в XIX веке придали большой импульс развитию медицины. Впервые врачевание начало опираться на фундаментальные открытия в области природы человека, перестав быть малосистематизированным набором эмпирических знаний.

В десятке выдающихся открытий и достижений, о которых ниже пойдёт речь, два по праву принадлежат великому хирургу и анатому Николаю Пирогову, который прославился одновременно как создатель двух научных дисциплин: топографической анатомии и военно-полевой хирургии.

Таков масштаб этой уникальной личности!

1

Появление топографической анатомии стало ответом на запросы практических хирургов. В отличие от имеющей многовековую историю описательной анатомии в топографической нервы и сосуды изучаются таким образом, как они представляются выполняющему операцию хирургу.

Уже в своём первом труде «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» Н.И. Пирогов впервые установил важнейшие для практики законы взаимоотношения кровеносных сосудов, фасций и прилежащих тканей.

Гениальность идеи учёного состояла в разработке методики распила в различных плоскостях замороженного трупа, благодаря чему органы, сосуды и нервы сохраняли своё естественное, ненарушенное положение. Вскоре этот метод стал основным в изучении топографии человеческого тела. А в настоящее время подготовка врача просто немыслима без изучения сформировавшейся благодаря стараниям Н.И. Пирогова топографической анатомии.

2

В 1855 году Пирогов стал главным хирургом осаждённого Севастополя. Именно здесь он начал впервые в истории внедрять совершенно неизвестный ранее метод — сортировку раненых. Суть его заключалась в том, что уже на перевязочном пункте производилось, в зависимости от тяжести состояния, разделение пострадавших на различные группы.

Одни признавались безнадёжными, и попытки оказать им помощь в условиях дефицита медиков и времени, не изменяя неминуемого летального исхода, приводили только к резко возрастающим потерям среди тех, кого ещё можно было бы спасти.

Ведь в процессе ожидания помощи их состояние ухудшалось, и, пока пытались спасать тех, кто всё равно не выживет, среднетяжёлые погибали тоже. Таким образом, часть раненых признавалась безнадёжными, другая — подлежащими немедленной операции в полевых условиях, остальные, с более стабильным состоянием, эвакуировались в глубь страны для лечения в тыловых госпиталях.

В результате этой сортировки количество выживших повышалось, исходы улучшались. В дальнейшем благодаря деятельности Н.И. Пирогова сформировалась новая научная дисциплина — военно-полевая хирургия. Сейчас в сравнении с XIX веком в ней, а также тесно примыкающей медицине катастроф многое стало другим, но неизменными остались заложенные великим русским хирургом принципы сортировки.

3

Великий русский физиолог и патолог Илья Мечников считается основателем фагоцитарной теории иммунитета. Он доказал существование в организме особых клеток, способных поглощать патогенные микроорганизмы. Основные положения новой теории И.И. Мечников сформулировал в своей опубликованной в 1901 году работе «Невосприимчивость в инфекционных болезнях».

Мировое научное сообщество по достоинству оценило заслуги русского исследователя, присудив ему в 1908 году Нобелевскую премию. В приветственной речи говорилось, что И.И. Мечников «положил начало современным исследованиям по… иммунологии и оказал глубокое влияние на весь ход ее развития».

Несмотря на то что большая часть его активной научной жизни проходила в стенах Пастеровского института в Париже, в ответ на официальный запрос Нобелевского комитета — является ли будущий лауреат русскими или французом — он с гордостью ответил, что «всегда был и продолжает быть русским».

4

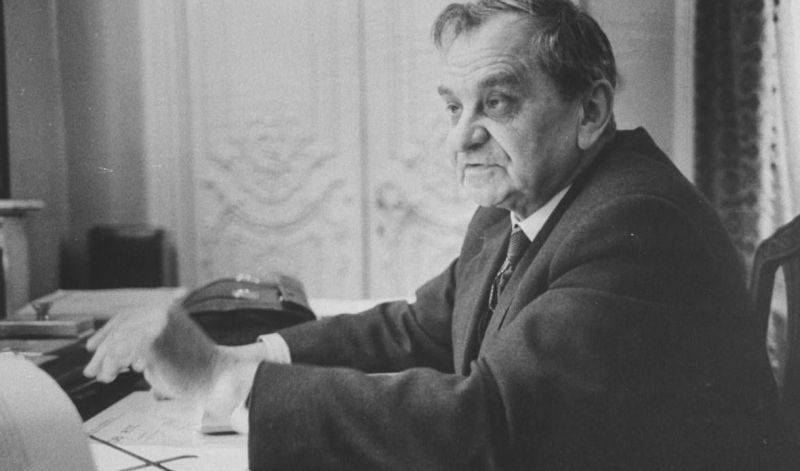

Несколько раньше И.И. Мечникова, в 1904 году, Нобелевской премии в области медицины и физиологии удостоился другой великий русский учёный — Иван Павлов. И, хотя официальная формулировка гласила, что награда присуждена «за работу по физиологии пищеварения», проделанная работа позволила И.П. Павлову впервые сформулировать принципы высшей нервной деятельности — совокупности безусловных и условных рефлексов, а также высших психических функций, обеспечивающих адекватные поведенческие реакции животных и человека.

Их изучению он и посвятил последующие 35 лет своей жизни. Вряд ли можно найти другого русского учёного, получившего столь большую известность за рубежом: весь мир знает «павловских собачек». Английский писатель-фантаст Герберт Уэллс утверждал, что «это звезда, которая освещает мир, проливая свет на еще не изведанные пути».

5

Также в начале XX века, в ноябре 1905 года, в стенах Императорской военно-медицинской академии прозвучал доклад мало известного тогда широкой медицинской публике врача Николая Короткова, в котором впервые в мировой практике излагалась сущность аускультативного метода измерения артериального давления, ставшего в дальнейшем «золотым стандартом» в мировой медицине.

И в настоящее время врачебный осмотр немыслим без выслушивания «тонов Короткова» при измерении артериального давления. Несмотря на широкое распространение различных электронных тонометров, аускультативный метод Н.С. Короткова, согласно рекомендациям экспертов Всемирной организации здравоохранения, продолжает оставаться эталонным.

6

Российские врачи положили начало и системному изучению острого коронарного тромбоза. В 1904 году петербургский терапевт Владимир Керниг описал картину тяжёлых приступов стенокардии, обусловленных тромбозом коронарных артерий.

В 1908 году Василий Образцов и Николай Стражеско впервые детально описали клиническую картину острого инфаркта миокарда, выделив ангинозный статус, астматический статус и псевдогастралгию. Эти представления и сегодня не потеряли своей актуальности.

Следует отметить, что доклад русских врачей первоначально не вызвал большого интереса медицинского сообщества, так как в то время проблема инфаркта не представлялась актуальной. Однако по мере увеличения распространённости данной патологии начало расти и число ссылок на эту работу, а В.П. Образцов и Н.Д. Стражеско по праву стали рассматриваться как основоположники современного клинического учения об инфаркте миокарда.

Эстафету исследования сердечно-сосудистой патологии принял Николай Аничков, сформулировавший теорию патогенеза атеросклероза. Он впервые в мире доказал, что в основе лежит проникновение холестерина и его производных в стенку сосуда. Впервые атеросклероз предстал системным заболеванием, обусловленным различными, нередко сочетающимися между собой факторами риска. Открытие русского учёного блестяще подтвердилось на практике в ходе проведённого в 60-х годах XX века исследования MRFIT.

Обследовали 3,5 млн человек и установили, что повышение уровня холестерина в крови действительно в несколько раз увеличивает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Немного позже доказали, что снижение уровня холестерина у больных атеросклерозом уменьшает риск смерти почти на треть. Вновь обратимся к зарубежным оценкам и в качестве иллюстрации приведём слова крупного американского биохимика Дениэла Стейнберга:

«Если бы истинное значение его находок было своевременно оценено, мы сэкономили бы более 30 лет усилий по улаживанию полемики о холестерине, а сам Аничков мог бы быть удостоен Нобелевской премии».

8

Современному человеку пересадка различных органов представляется во многом уже рутинной операцией. Однако нам не следует забывать, что у истоков трансплантологии стоял гений русского учёного-экспериментатора Владимира Демихова.

В 1937 году, ещё будучи студентом третьего курса, он сконструировал и вживил собаке искусственное сердце. После операции животное смогло прожить два часа. В 1946 году успешно пересадил собаке второе сердце, несколько позднее уже комплекс «сердце-лёгкие», что стало мировой сенсацией.

Ещё через несколько лет он впервые заменил собаке собственное сердце на донорское и доказал принципиальную возможность проведения аналогичной операции у человека. И сенсация состоялась!

В 1967 году южноафриканский хирург Кристиан Барнард первым в мире осуществил пересадку сердца человеку. Он считал себя учеником В.П. Демихова и, прежде чем решиться на операцию, дважды приезжал к учителю за консультациями.

9

Также всему миру известен российский офтальмолог Святослав Фёдоров.

В 1962 году он в соавторстве с Валерием Захаровым создал один из лучших жёстких искусственных хрусталиков в мире — линзу Фёдорова-Захарова.

В 1973 году С.Н. Фёдоров впервые разработал и осуществил операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях.

Вскоре его метод стал применяться во всём мире, а в 1994 году на Международном конгрессе офтальмологов в Канаде его официально признали «выдающимся офтальмологом XX века».

10

Создание космической медицины следует относить к коллективному достижению отечественных учёных. Первые работы в этой области начались ещё в стенах научно-исследовательского санитарного института РККА под руководством Владимира Стрельцова.

Благодаря его стараниям удалось создать систему жизнеобеспечения для стратостатов «СССР-1» и «Осоавиахим-1». В 1949 году по инициативе министра обороны СССР Александра Василевского и конструктора Сергея Королёва появился Научно-исследовательский испытательный институт авиационной медицины, в котором в 1951 году началась исследовательская работа по теме «Физиолого-гигиеническое обоснование возможностей полета в особых условиях».

3 ноября 1957 года запустили второй искусственный спутник Земли с пассажиром на борту — собакой Лайкой. В ходе эксперимента производилась регистрация электрокардиограммы, артериального давления, частоты дыхания и двигательной активности.

Полученные данные подтвердили принципиальную возможность длительного нахождения живого организма на околоземной орбите и открыли путь к полёту человека. Первым в мире врачом-космонавтом стал Борис Егоров, совершивший 12 октября 1964 года полёт на космическом корабле «Восход-1».

Источник