СОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ

СОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ

Методическая разработка – документ, который определяет, как провести данную экскурсию, как лучше организовать показ памятников, какую методику и технику ведения следует применить, чтобы экскурсия прошла эффективно. Методическая разработка излагает требования экскурсионной методики с учетом особенностей демонстрируемых объектов и содержания излагаемого материала. Она дисциплинирует экскурсовода и должна отвечать следующим требованиям: подсказать экскурсоводу пути для раскрытия темы; вооружить его наиболее эффективными методическими приемами показа и рассказа; содержать четкие рекомендации по вопросам организации экскурсии; учитывать интересы определенной группы экскурсантов (при наличии вариантов экскурсии); соединять показ и рассказ в единое целое.

Методическая разработка составляется на каждую тему экскурсии, в том числе и при дифференцированном подходе к подготовке и проведению экскурсии. В вариантах методической разработки находят отражение возрастные, профессиональные и другие интересы экскурсантов, особенности методики ее проведения.

Оформление методической разработки происходит следующим образом:

– на титульном листе располагаются данные: наименование экскурсионного учреждения, название темы экскурсии, вид экскурсии, протяженность маршрута, продолжительность в академических часах, состав экскурсантов, фамилии и должности составителей, дата утверждения экскурсии руководителем экскурсионного учреждения;

– на следующей странице излагаются цель и задачи экскурсии, схема маршрута с указанием объектов и остановок во время экскурсии.

Методическая разработка состоит их трех разделов: вступления, основной части и заключения. Вступление и заключение не разносятся по графам. Вот, например, как выглядят рекомендации экскурсоводу о построении вступления в методической разработке экскурсии на тему «Тюмень – ворота в Сибирь»: «Прежде всего необходимо познакомиться с группой, назвать имена экскурсовода и водителя, затем напомнить экскурсантам правила поведения в автобусе, предупредив их, что задавать вопросы и делиться впечатлениями они смогут, когда будет предоставлено для этого время. В информационной части необходимо назвать тему, маршрут, продолжительность экскурсии, но желательно это сделать так, чтобы вызвать интерес к теме, привлечь внимание экскурсантов, т.е. эта часть вступления должна быть яркой, эмоциональной. Она может начинаться стихами А. С. Пушкина или цитатой-высказыванием декабристов о несметных богатствах Сибири, большом будущем этого сурового края». Место посадки группы определяется в рабочем порядке совместно с заказчиком, место начала экскурсии определяется методической разработкой.

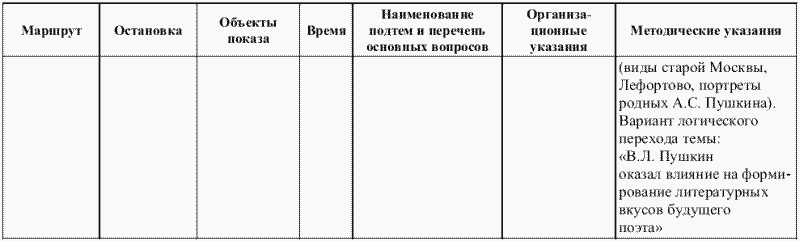

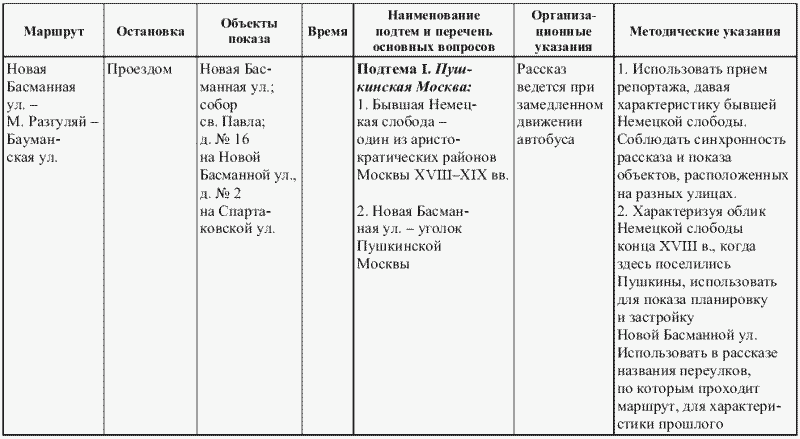

Эффективность методической разработки зависит от правильного заполнения всех семи граф (табл. 2.1). Размер разработки – 6–12 страниц машинописного текста. Объем документа зависит от количества экскурсионных объектов, числа подтем, продолжительности экскурсии по времени и протяженности маршрута.

Таблица 2.1 Образец методической разработки экскурсии

В графе «Маршрут экскурсии» называется точка начала экскурсии и окончание I подтемы.

В графе «Остановки» называются те точки маршрута, где предусмотрен выход из автобуса; предполагается осмотр объекта из окон автобуса без выхода экскурсантов или предусматривается остановка на пешеходной экскурсии. Не следует делать таких неточных записей, как например: «Набережная реки Волги» или «Центральная площадь». Правильнее записать: «Набережная реки Волги около памятника Н. А. Некрасову».

В графе «Объекты показа» перечисляют те памятные места, основные и дополнительные объекты, которые показывают группе на остановке, в ходе переезда или передвижения группы к следующей остановке.

В загородной экскурсии объектами показа могут быть в целом город, село, поселок городского типа, а при проезде по маршруту – издали видимые части (высокое здание, башня, колокольня и др.). В городской экскурсии объектами показа могут быть улица или площадь.

Графа «Продолжительность экскурсии». Время, которое называется в этой графе представляет собой сумму времени, которое затрачивается на показ данного объекта, рассказ экскурсовода (та часть, когда отсутствует показ) и на передвижение экскурсантов по маршруту к следующей остановке. Здесь же необходимо учитывать время, затрачиваемое на движение вблизи осматриваемых объектов и между объектами.

Графа «Наименование подтем и перечень основных вопросов» содержит краткие записи. В первую очередь называется подтема, которая раскрывается на данном отрезке маршрута, в данный отрезок времени, на перечисленных в графе 3 объектах. Здесь формулируют основные вопросы, излагаемые при раскрытии подтемы. Например, в городской обзорной экскурсии в Полтаве одна из подтем носит название «Полтава в Северной войне между Россией и Швецией». Основные вопросы, которые освещаются в этой подтеме, – «Шведы на Украине» и «Полтавская битва». В подтеме «Новь старого города» раскрываются основные вопросы: «Жилищное строительство в городе», «Развитие культуры и искусства», «Строительство спортивного комплекса». Количество основных вопросов, входящих в подтему, не должно превышать пяти.

В графе «Организационные указания» помещают рекомендации о передвижении группы, обеспечении безопасности экскурсантов на маршруте и выполнении санитарно-гигиенических требований, правила поведения участников экскурсии в мемориальных местах и у памятников истории и культуры. Здесь же излагаются требования к экскурсантам по охране природы и правила противопожарной безопасности. В эту графу включают все вопросы, которые входят в понятие «Техника ведения экскурсии». Приведем пример записи: «Группа располагается таким образом, чтобы все экскурсанты видели вход в здание». «На этой остановке экскурсантам предоставляется время для фотографирования». В загородных экскурсиях в эту графу включают указания о санитарных остановках, рекомендации по охране природы, правила передвижения экскурсантов на остановках, особенно вблизи автомагистралей, с целью обеспечения их безопасности.

При проведении производственных экскурсий, посещении работающих цехов приводятся рекомендации по технике безопасности, выдержки из инструкций администрации предприятия, обязательные правила поведения экскурсантов на предприятии, называются места, где делаются паузы в рассказе и показе.

Графа «Методические указания» определяет направление всего документа, формулирует основные требования к экскурсоводу по методике ведения экскурсии, дает указания по использованию методических приемов. Например, в экскурсии «Мемориальный комплекс “Хатынь по объекту ‘Линия обороны 100-й стрелковой дивизии’ ”» даются два методических указания: «При раскрытии подтемы используется прием словесного сравнения, дается справка о военном потенциале фашистской Германии к моменту ее нападения на СССР» и «Рассказ о боях ведется с использованием методического приема зрительной реконструкции места, где проходили боевые действия».

Следует указать, где и как применяются методические приемы. В этой графе также излагается вариант логического перехода к следующей подтеме, даются рекомендации по показу материалов «портфеля экскурсовода», включаются советы по использованию движения экскурсантов относительно объектов в качестве методического приема (например, «После наблюдения объекта и рассказа экскурсовода туристы могут самостоятельно продолжить знакомство с объектом», «Экскурсоводу следует объяснять термины…», «При показе поля боя необходимо ориентировать экскурсантов…» и т.д.).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

Методические рекомендации по проведению экскурсий

методическая разработка

Методика проведения экскурсий для студентов и учащихся профтехобразования

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| ekskursiya.doc | 118 КБ |

Предварительный просмотр:

ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна»

по проведению учебных экскурсий

Разработали преподаватели: Ефимова Н.Г., Батищева М.А.

Основной задачей профессионального обучения является обеспечение целостности образования .

Междисциплинарные курсы по специальности (профессии) построены в соответствии с требованиями ФГОС и действующим базисным учебным планом. В рамках этой учебной программы каждый междисциплинарный курс своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. компетентного специалиста, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.

Развитие личности зависит не только от возраста, но и от структуры учебной познавательной деятельности, которая определяется методами обучения. Соответственно программа предъявляет определенные требования и к выбору методов обучения, и к логике построения курса. Процесс обучения, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта и опыта других людей. Преподавание успешно только в том случае, если работа преподавателя с студентами ( учащимися) во всех ее формах представляет собой целенаправленную систему обучения и воспитания, развивающую в единстве мировоззрения, мышления и навыков самостоятельной практической работы .

В основу технологии преподавания спец. дисциплин мы ставим деятельностный подход обучения- студенты в процессе обучения учатся использовать полученные знания в процессе выполнения конкретных заданий. При этом важнейшие и необходимые для жизни человека знания запоминаются не путем их выучивания, а путем их многократного употребления для решения проблемных творческих задач с использованием этих знаний, а это является главным способом изучения спец.цикла.

Для достижения поставленных целей в современных условиях актуально проведение занятий с использованием экскурсий.

Производственные или учебные экскурсии (ПЭ) — это одна из многочисленных форм профориентационной работы с учащимися. Они имеют большое образовательное, политехническое и воспитательное значение.

ПЭ служит формой наглядного ознакомления учащихся с техникой и технологией, организацией производства, содержанием труда, условиями труда и пр.

В основном ПЭ рассматриваются как средство формирования и развития у студентов интереса к различным профессиям. Однако ПЭ — это не только одна из форм внеурочной деятельности педагога по оказанию помощи студентам в их профессиональном самоопределении. ПЭ предусматриваются и учебными программами.

Основная цель ПЭ — расширение политехнического образования студентов . Экскурсия на какое-либо предприятие, проводимая в органичной связи с содержанием учебных дисциплин, показывает неразрывную связь теории и практики в производственной деятельности людей.

Методика проведения экскурсий.

Экскурсия (от лат. excursio — прогулка, поездка) — коллективное посещение музея, достопримечательного места, выставки, предприятия и т.п.; поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью.

Учебная экскурсия — это проведение учебного занятия в условиях производства, природы, музея с целью наблюдения и изучения студентами различных объектов и явлений действительности.

Являясь самостоятельной формой обучения, экскурсия входит важной составной частью в систему учебно-воспитательной работы и вносит свой весомый вклад в формирование всесторонне развитой личности.

Перед экскурсиями ставятся такие задачи: обогащать знания студентов (на основе непосредственного восприятия, накопления наглядных представлений и фактов); устанавливать связи теорий с практикой, с жизненными явлениями и процессами; развивать творческие способности студентов (учащихся), их самостоятельность, организованность в учебном труде, чувства коллективизма и взаимопомощи; обогащать эстетические чувства; развивать наблюдательность, память, мышление, эмоции; активизировать познавательную и практическую деятельность; воспитывать положительное отношение к учению. Экскурсия дает широкие возможности для более полного, комплексного использования методов обучения (и в первую очередь проблемных).

Важнейшее назначение учебных экскурсий заключается в выявлении жизненности и актуальности учебного материала, в закреплении и конкретизации знаний, полученных на уроках, в применении знаний и умений на практике. Наглядность — существеннейший признак учебной экскурсии: удельный вес зрительной и слуховой наглядности в получении информации на экскурсии составляет более 70 процентов. Благодаря наглядности студенты (учащиеся) быстрее усваивают знания, которые затем на учебных занятиях становятся опорным фактическим материалом при восприятии новой темы, при обобщении и формировании соответствующих выводов. Экскурсионные наблюдения используются также для проверки, исправления, уточнения уже имеющихся у студентов (учащихся) знаний и представлений, для обогащения их новыми конкретными данными. Так, на экскурсии на промышленное или сельскохозяйственное предприятие происходит наглядное знакомство с практической деятельностью людей, с непосредственным использованием научных знаний, основы которых изучаются на занятии, формируются представления о производственных процессах, организации производства, отношениях в коллективе.

Наблюдая и познавая явления общественной жизни, студенты (учащиеся) сами готовятся к активному участию в различных сферах общественно полезной деятельности.

Студенты (учащиеся) должны быть осведомлены о развитии и достижениях современной науки и техники. К сожалению не урок, не факультатив, не просмотр научно- популярного фильма или специальной телепередачи не оказывает на студентов (учащихся) такого влияния, как полное впечатлений непосредственное соприкосновение с технологическим процессом производства. Во время экскурсии студенты (учащиеся) переносят знания в новую ситуацию, открывают для себя новые способы решения познавательных задач.( см. приложение).

В зависимости от типа, содержания и метода проведения экскурсии, возраста студентов (учащихся), местных условий и вида передвижения в состав экскурсионной группы может входить от десяти до сорока студентов.

Длительность учебной экскурсии определяется в зависимости от учебных задач, конкретных условий проведения.

Каждая экскурсия связана с учебным материалом разных дисциплин

по профессиям « Мастер сельскохозяйственного производства»,

« Автомеханик» и специальностям « ТО и ремонт автомобильного транспорта», «Механизация с/х».

С чем конкретно может происходить знакомство студентов (учащихся) на промышленном предприятии?

Это может быть знакомство с принципами устройства и действия машин, станков, технических сооружений, с использованием в технике различных материалов, с технологическими процессами, контрольно-измерительными приборами, с вопросами комплексной механизации, автоматизации и интенсификации производственных процессов.

На производстве студенты (учащиеся) имеют возможность наблюдать последовательность технологических процессов, их научно-теоретическая обоснованность, четкость, ритмичность, динамику, точность операций, а также осознание студентами (учащимися) возможности рационализаторства и изобретательства.

Когда осуществляется отбор объектов для ПЭ?

Отбор объектов для ПЭ должен осуществляться при планировании учебного материала с соблюдением обязательного условия: экскурсии намечаются только на производство с современной техникой и технологией.( см. приложение).

ПЭ могут проводиться

- на предприятия в целом,

- в отдельные цехи,

- к отдельным техническим объектам.

Содержание ПЭ определяется исходя из задач учебного процесса.

Каково место ПЭ в учебном процессе?

Возможны экскурсии, предваряющие изучение темы или раздела курса, или завершающие их изучение (по усмотрению).

Какими могут быть ПЭ?

В зависимости от целей и содержания экскурсии делятся на

- ознакомительные (обзорные),

- тематические,

- профессиографические,

- комплексные.

Что представляет собой ознакомительная экскурсия (ОЭ)?

Основные цели ОЭ: ознакомить учащихся с местом предприятия и отрасли в народном хозяйстве, с условиями и характером возможно будущей работы, с историей и перспективами развития предприятия. При этом необходимо называть специальности, задействованные на предприятии, оборудование, на котором работают специалисты.

Тематическая экскурсия (ТЭ) применяется в качестве наглядной демонстрации изучаемого материала и имеет направленный характер.

Например, при изучении слесарного дела, экскурсия будет направлена на ознакомление с трудом слесаря-ремонтника, слесаря-инструментальщика, лекальщика, сборщика.

План экскурсии, цель, маршрут экскурсии должны быть согласованы учителем с отделом подготовки кадров или со службой профориентации предприятия. После такого рода экскурсии студенты (учащиеся) могут (по усмотрению) выполнить письменный отчет, ответить на заранее поставленные вопросы, написать реферат, принять участие в деловой игре и пр.

Профессиографическая экскурсия (ПрЭ)

Ее цель — раскрыть содержание основных профессий предприятия, показать их значимость и взаимосвязь.

Комплексная экскурсия (КЭ) Ее цель — выделить группу учащихся, серьезно связывающих свое будущее с предприятием. Это форма предполагает выход за рамки общественно экскурсионной деятельности и своей задачей ставит постепенную интеграцию студентов (учащихся) в члены коллектива предприятия.

Студенты (учащиеся) должны быть осведомлены не только о производственной, но и о социально-культурной сфере предприятия, о возможностях профессионального роста, о ступенях профессионализации.

Методика проведения занятия в форме экскурсии.

При проведении занятий в форме экскурсии различают следующие этапы:

1) подготовку преподавателя и группы к экскурсии;

2) проведение самой экскурсии;

3) послеэкскурсионную работу, закрепляющую экскурсионный материал.

Функционировать – это означает действовать, работать. Функции экскурсии рассматриваются как ее главные свойства.

Функция научной пропаганды. Экскурсия способствует распространению политических, философских, научных, художественных и других взглядов, идей и теорий.

Функция информации. Экскурсия в соответствии со своей темой содержит информацию по конкретному разделу знаний. От таких важных средств информации, как газета, радио, телевидение, лекция, экскурсию отличает более высокая наглядность. Значительная часть информации на экскурсии подтверждается показом объектов. с Экскурсия в функции расширения культурно-технического кругозора. Каждая экскурсия способствует расширению кругозора человека. Нередко экскурсия конкретизирует знания студентов (учащихся), помогает им увидеть то, что они знали по письменным источникам.

Функция формирования интересов человека. Задача экскурсии – сообщить знания аудитории и вызвать интерес у людей к конкретной отрасли знаний. Экскурсия для многих становится началом работы по самообразованию.

Преподаватель осуществляет две задачи: дидактическую — вооружение студентов (учащихся) знаниями и воспитательную — формирование мировоззрения, норм поведения и речевого этикета.

Для преподавателя характерны четыре компонента деятельности: конструктивный, организаторский, коммуникативный и познавательный.

Конструктивный компонент — умение отобрать и правильно оформить экскурсионный материал, перестроить план проведения экскурсии, схему использования методического приема, содержание своей информации.

Организаторский компонент — умение осуществить руководство группой, организовать сообщение информации, направить внимание к учащихся на необходимые объекты, обеспечить выполнение программы обслуживания.

Коммуникативный компонент — умение установить деловые отношения с группой, водителем автобуса, руководителями предприятий и организаторами выставок. Установлению контактов способствуют такие качества, как приветливость, доброжелательность, манера поведения и непринужденность во взаимоотношениях . Для каждого экскурсовода естественным является волнение при встрече с группой. Познавательный компонент — это умение: совершенствовать содержание экскурсий, методику и технику их проведения; анализировать особенности экскурсионного процесса, результаты своей деятельности и на этой основе совершенствовать педагогическое мастерство; дифференцировано подходить к различным группам учащихся. Особенности педагогического процесса: высокая степень наглядности, четкая тематичность материала, развитая методика сообщения знаний обучаемым. е.

Этапы подготовки экскурсии

1. Определение цели и задачи экскурсии.

2. Выбор темы.

3. Отбор и изучение экскурсионных объектов.

4. Составление маршрута экскурсии.

5. Разработка заданий для учащихся.

6. Составление методической разработки.

Цель экскурсии : наглядное ознакомление студентов (учащихся) с техникой и технологией , организации с/х производства.

Задачи экскурсии:

1. обогащать знания студентов (учащихся) на основе непосредственного восприятия, накопления наглядных представлений и фактов;

2. устанавливать связи теорий с практикой, с жизненными явлениями и процессами

3. развивать творческие способности студентов (учащихся),

4. развивать самостоятельность, организованность в учебном труде, чувства коллективизма и взаимопомощи;

5. развивать наблюдательность, память, мышление, эмоции;

6.активизировать познавательную и практическую деятельность; воспитывать положительное отношение к учению.

В процессе подготовки экскурсии при отборе объектов проводится их оценка по следующим показателям (критериям):

1. познавательная ценность;

2. известность (популярность);

3. месторасположение.

Источник