В течение всего развития теории таможенного союза наблюдается колебание между двумя утверждениями. Первое гласит, что таможенный союз (ТС) всегда или почти всегда увеличивает благосостояние. Второе говорит о том, что развиваясь при определенных обстоятельствах, ТС может иметь любые вообразимые эффекты в совокупном благосостоянии. Самый ранний вариант теории кратко сводится к выводу, что свободная торговля ведет к наиболее эффективному использованию мировых ресурсов и максимизирует мировое производство и благосостояние, и что любое движение в сторону свободной торговли будет увеличивать благосостояние. Так как ТС сокращает таможенные тарифы, следовательно, ТС способствует свободе торговли, то есть создание ТС увеличивает благосостояние стран-участниц, даже если это и не ведет к его максимуму. [1] При этом ТС будет способствовать движению к свободной торговле — в пределах зоны союза или же во всем мире — в тем большей степени

В течение всего развития теории таможенного союза наблюдается колебание между двумя утверждениями. Первое гласит, что таможенный союз (ТС) всегда или почти всегда увеличивает благосостояние. Второе говорит о том, что развиваясь при определенных обстоятельствах, ТС может иметь любые вообразимые эффекты в совокупном благосостоянии. Самый ранний вариант теории кратко сводится к выводу, что свободная торговля ведет к наиболее эффективному использованию мировых ресурсов и максимизирует мировое производство и благосостояние, и что любое движение в сторону свободной торговли будет увеличивать благосостояние. Так как ТС сокращает таможенные тарифы, следовательно, ТС способствует свободе торговли, то есть создание ТС увеличивает благосостояние стран-участниц, даже если это и не ведет к его максимуму. [1] При этом ТС будет способствовать движению к свободной торговле — в пределах зоны союза или же во всем мире — в тем большей степени:

1) чем крупнее экономический регион, охватываемый союзом, и чем больше потенциальный масштаб внутреннего разделения труда;

2) чем ниже «средний» уровень тарифов на импорт товаров из-за пределов союза по сравнению с тем уровнем, на котором они могли бы находиться при его отсутствии;

3) чем меньше степень комплиментарности (или чем больше степень конкурентности) стран-членов союза в отношении защищенных отраслей до создания союза;

4) чем больше различия между удельными издержками производства в защищенных отраслях в различных районах союза и, соответственно, чем большую экономию может обеспечить свободная торговля продукцией этих отраслей в пределах зоны ТС;

5) чем выше уровень тарифов на потенциальных экспортных рынках за пределами зоны союза для товаров, в производстве которых страны-члены союза в условиях свободной торговли имели бы сравнительное преимущество, и, соответственно, чем меньше тот ущерб, который возникает вследствие уменьшения степени специализации производства между зоной ТС и остальным миром;

6) чем больше число тех защищенных отраслей, для которых расширение рынка приводит к уменьшению удельных издержек производства, становящихся ниже издержек приобретения соответствующих товаров, произведенных за пределами зоны союза;

7) чем меньше число тех защищенных отраслей, в которых расширение рынка в рамках ТС обеспечивает рост производства, но не приводит к такому уменьшению удельных издержек производства, при котором они становятся ниже издержек приобретения соответствующих товаров, произведенных за пределами зоны союза. [2, С. 696-705]

Однако, канадский экономист Дж. Вайнер, введя концепции «создания торговли» и «отклонения торговли», доказал, что в результате создания ТС помимо положительного эффекта интеграции возникает и отрицательный эффект, который может его перевесить. [3, С. 348-349] Такая возможность свидетельствует о том, что ТС как модель торговой политики не может рассматриваться как однозначно позитивное явление в международной экономике. Это пример использования теории «второго лучшего» в анализе эффектов экономической интеграции. Таким образом, он заложил основы теории экономической интеграции.

Становление теории экономической интеграции также связано с работами Дж. Мида и Р. Липси, которые оценивали последствия вступления в региональное торговое соглашение с точки зрения статических эффектов создания и отклонения торговли, показывающих увеличивается или уменьшается благосостояние стран в результате заключения между ними соглашения о ТС, устраняющем тарифы во взаимной торговле. [4, С. 5]

По их мнению, любой вид регионального торгового соглашения будет нести в себе два типа противоположных эффектов: эффекты создания торговли и эффекты отклонения или переключения торговли. И окончательный результат будет зависеть от того, какой эффект окажется сильнее. Элемент либерализации торговли представляет собой эффект создания торговли, когда происходит специализация и торговля товарами своего сравнительного преимущества при использовании экономии от масштаба производства. Протекционистский же элемент интеграции является эффектом отклонения торговли, когда дешевый импорт из третьих стран заменяется более дорогим импортом из стран-членов группировки. При этом эффекты создания и отклонения торговли делятся на статические эффекты интеграции, которые проявляются непосредственно после создания ТС, и динамические, которые проявляются в более отдаленной перспективе. [3, С. 346] Рассмотрим их поподробнее.

Потокообразующий эффект (эффект создания торговли) означает переключение, вследствие присоединения страны к интеграционной группировке, ее спроса и, соответственно, потребления от производителя с более высокими издержками к производителю с менее высокими издержками. Вызванное вступлением в торгово-экономический союз снятие торговых барьеров предоставляет возможность для развития большей специализации в соответствии с принципом сравнительных преимуществ. Вместо того чтобы затрачивать относительно большие средства на производство того или иного товара отечественными фирмами, его можно теперь импортировать по сравнительно низким ценам. Следовательно, образование ТС и отмена таможенных барьеров увеличивают импорт товаров, произведенных более эффективным производителем, входящим в союз. В результате за счет переключения потребителей с местных поставщиков на иностранных увеличивается объем внутренней торговли стран-участниц, происходит рост объема потребления по более низким ценам и повышение общего уровня благосостояния стран, входящих в ТС, по сравнению с доинтеграционным уровнем.

Выгоды от создания торговли тем выше, чем более значительным станет снижение тарифов во взаимной торговле, чем глубже различия стран-участниц в обеспеченности производственными ресурсами и в других факторах, создающих сравнительные преимущества, чем ниже будут препятствия на пути развития внутрирегиональной торговли по отношению к барьерам, ограничивающим торговлю с третьими странами. Чем более закрытыми страны были друг для друга, тем больший эффект от создания торговли они получат. Потери эффективности, связанные с изменением направлений торговли, будут тем выше, чем больше порожденные интеграцией различия между тарифами во взаимной торговле и торговле с третьими странами. [5, СD-R (5 гл., С. 2-5)] Как правило, внутриблоковая торговля стран-участниц, как правило, заметно активизируется, что является показателем развития интеграционных процессов в регионе и положительно влияет на макроэкономическую динамику.

Другая сторона образования ТС заключается в том, что это сопровождается предоставлением взаимных торговых преференций между странами-членами и установлением общего таможенного барьера в отношении третьих стран, в результате чего может возникнуть потокоотклоняющий эффект (эффект отклонения торговли), означающий худшее использование ресурсов. Оно происходит в результате переориентации производства от внеинтеграционного производителя, который имеет меньшие издержки, к члену интеграции с большими издержками производства. Причина подобного перемещения – устранение таможенных пошлин в пределах интеграционного объединения. Страны, не входящие в интеграционную группировку, могли бы поставлять товар по более низким ценам при отсутствии таможенного барьера.[6]

При этом Р. Липси и Дж. Бхагвати доказали, что в ряде случаев результатом создания ТС, в которых преобладают товароотклоняющие эффекты, может быть рост благосостояния. Кемп, Уон и Охияма в свою очередь, установили, что если при создании ТС тариф определен таким образом, что внешнеторговые потоки сохранены на исходном уровне, то такое преференциальное торговое соглашение будет способствовать росту благосостояния. А. Панагария подтвердил это для случая создания большого ТС с внешним тарифом, оставленным на прежнем уровне.[4, С. 5]

Статические эффекты, как показывают расчеты, обычно не превышают 2-3% ВВП интегрирующихся стран. Динамические эффекты таможенного союза следующие [6]:

— эффект масштаба: экономия вследствие расширения масштабов производства, которая возникает в том случае, если расширение рынка позволяет предприятиям и отраслям использовать производственные мощности, которые не находили применения до начала интеграционного процесса, что позволяет странам-участницам увеличивать объемы производства и сокращать издержки. Создание ТС стимулирует слияния и поглощения компаний в целях использования эффекта масштаба производства для снижения себестоимости продукции;

— инвестиционный эффект: положительное воздействие на размещение и объемы реальных инвестиций;

— эффект экономического роста: внешняя по отношению к фирмам и отраслям экономия, которая может возникать вследствие уменьшения общих и специфических издержек в экономике в целом;

— эффект поляризации: кумулятивное сокращение экономической деятельности в одной из участвующих стран вследствие либо сосредоточения преимуществ создания торговли в другой стране, либо отвлечения факторов производства;

— эффект конкуренции: влияние на общую экономическую эффективность, и в частности на то, насколько беспрепятственным является осуществление коммерческих сделок в свете возросшей конкуренции и уменьшившейся неопределенности.

Своеобразный итог преимуществам интеграции за счет возрастания конкуренции подводит В. Молле. Возросшая конкуренция, неизбежно возникающая при снижении барьеров во внешней торговле, в том числе путем создания ТС, ведет к росту эффективности и, как следствие, к росту национального дохода, во много раз превышающему ограниченный статический эффект. При этом неизбежно возникают «адаптационные затраты», которые в странах с развитой социальной рыночной экономикой могут быть довольно значительными.

В том же направлении идут размышления ль-Аграа, согласно концепции которого, к числу динамических эффектов зоны свободной торговли или таможенного союза относятся:

— рост эффективности производства в результате расширения специализации в соответствии с законом сравнительных преимуществ;

— рост объема производства в результате лучшего использования эффекта экономики масштаба производства, который возникает в результате увеличения размеров рынка, ускорение темпов экономического развития, рост уровня жизни;

— укрепление переговорных позиций на международной арене, дающее возможность добиваться улучшения условий торговли с третьими странам;

— изменения в области эффективности производства, которые становятся необходимыми в результате более сильной конкуренции;

— изменения, отражающиеся как на количестве, так и на качестве факторов производства, которые порождаются ускорением научно-технического прогресса. [5, СD-R (5 гл., С. 6-9)]

Современная теория ТС исследует его влияние скорее на экономическую активность, на платежный баланс или уровень инфляции. Прирост или потеря благосостояния, которые являются объектом теории, могут возникать в результате ряда причин:

1) специализации производства согласно сравнительным преимуществам;

2) эффекта экономии от масштаба;

3) изменения условий торговли;

4) вынужденных изменений в эффективности в результате роста иностранной конкуренции;

5) изменения темпа экономического роста.

Теория почти полностью сосредоточена в исследовании (1), уделяя слабое внимание (2) и (3), вообще не имеет дело с (5), в то время как (4) исключено из традиционной теории предположением (часто опровергаемом фактами), что производство всегда осуществляется способами, являющимися технически эффективными. [1]

Так, таможенный союз позволяет сохранить и укрепить экономическое пространство в отношениях между странами, обеспечить свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капиталов, проводить согласованную политику унификации таможенного законодательства и таможенных процедур в целях защиты внутреннего рынка в отношении третьих стран. Выигрыш участников складывается за счет роста производительности труда, экономии на масштабах производства и на ликвидации таможенных издержек и иного контроля над внешнеэкономическими связями. [5, С. 36] Партнеры по региональной интеграционной экономической группировке могут выступать на международной арене как единый блок.

При этом, по мнению П. Кругмана, если страны, входящие в региональный торговый блок являются так называемыми «естественными партнерами», то они вероятнее всего выиграют от участия в данном соглашении и выигрыш будет тем больше, чем выше доля внутрирегиональной торговли. В тоже время Н. Шифф, А. Панагария доказали обратное, исследовав случаи, когда партнерами выступают малые страны, а также малая и большая. Они установили, что региональное торговое соглашение между малыми странами приводят, как правило, к уменьшению благосостояния. При этом величина потерь будет тем больше, чем выше объем (доля) импорта из страны-партнера. Это распространяется также на случай интеграции большой и малой страны.[4, С. 6]

Одним из важных аспектов является формирование таможенного союза в условиях глобализации. Ряд авторов, например , отмечает снижение эффективности ТС в условиях глобализации. Так, в рамках ВТО-ГАТТ международная торговля все больше либерализуется не только в части тарифных, но и нетарифных барьеров. И в этот процесс все шире вовлекается продукция аграрной сферы, сферы услуг. При этом происходит смещение центра конкуренции в сторону наукоемких, технологических товаров и услуг, что в корне меняет соотношение конкурентообразующих факторов, снижая роль цены в конкуренции и усиливая роль качества. Следовательно, обесцениваются защитные функции таможенных барьеров, обеспечиваемых таможенными союзами, и защитные средства ТС утрачиваются. [7, С. 40]

Очевидно, что невозможно с уверенностью судить о том, каким должен быть общий баланс между этими противоречивыми соображениями применительно к таможенным союзам вообще. Такие суждения должны ограничиваться конкретными проектами и основываться на достаточно глубоких экономических исследованиях, позволяющих дать надежную оценку значимости соответствующих элементов проблемы в данных конкретных обстоятельствах.

Источник

Глава 3. Внешняя торговля и благосостояние страны. Эффект влияния на потребителей и производителей. Эффект влияния на владельцев факторов производства.

Влияние внешней торговли на потребителей, производителей и интересы страны в целом.

Распределение доходов от внешней торговли между участвующими в ней странами.

Распределение доходов от внешней торговли между владельцами факторов производства:

а) специализированных (эффект усиления)

б) неспециализированных (влияние структуры потребления)

Распределение доходов от внешней торговли и экономическая политика

а) внешняя торговля и занятость

б) теоретические рекомендации для внешнеторговой политики

Влияние внешней торговли на потребителей, производителей и интересы страны в целом.

Аппарат кривых спроса-предложения позволяет отдельно рассмотреть воздействие либерализации торговли на производителей товаров, потребителей и благосостояние страны в целом. Эта постановка вопроса интересна тем, что позволяет не только решить, выгодна ли для страны специализация и внешняя торговля, но и найти незаинтересованные во внешней торговле стороны, в интересах которых проводится протекционистская защита. С помощью данного анализа можно также соотнести выигрыши и проигрыши от внешней торговли и определить ее общее влияние на национальную экономику.

Проанализируем результаты внешней торговли по отношению к потребителям, производителя и стране в целом на примере страны-импортера и страны-экспортера какого-либо товара. Предположим, что Россия импортирует сукно, а остальной мир его экспортирует.

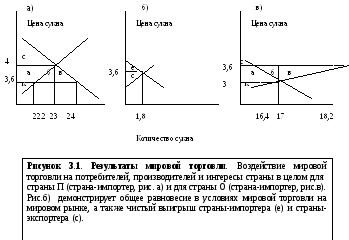

Рассмотрим, как установится общее равновесие в условиях самообеспечения и мировой торговли (рис.3.1.).

В отсутствии внешней торговли в стране П и стране О равновесие спроса и предложения на рынках сукна устанавливалось при различных ценах. В стране П при цене равновесия 4 производилось 23 единицы сукна, а в стране О – при цене равновесия 3 производилось 17 единиц сукна. После установления торговых отношений цены установятся где-то между 3 и 4 . С помощью графика мирового спроса на сукно (избыточного спроса страны П) и мирового предложения сукна (избыточного предложения страны О) можно точно определить окончательную мировую цену на сукно – 3,6 . Таким образом, цена равновесия в условиях мировой торговли – 3,6, количество сукна, реализуемого на мировом рынке (т.е. в процессе международной торговли) – 1,8.

Влияние внешней торговли на страну-импортера.

Как известно, кривая спроса, если взглянуть на нее с точки зрения поведения потребителей, является кривой частной предельной выгоды: на вертикальной оси нанесены размеры предельной выгоды от добавочной единицы сукна, а на горизонтальной оси – объемы его закупок. Поэтому площадь под кривой спроса до линии цены измеряет, как расценивают потребители саму возможность приобретения сукна. Это – излишек потребителя. Повышение цены означает потерю части выгод, связанных с приобретением сукна (излишек потребителя уменьшается), снижение цены – увеличение выгод (излишек потребителя увеличивается).

При отсутствии внешней торговли, когда потребители ежегодно приобретали 23 единицы сукна по 4 ден.ед. за каждую единицу, излишек потребителя был равен площади с (рис.3.1.). Установление торговых отношений позволило увеличить излишек потребителя. При цене 3,6 ден.ед. он равен площадям (а+б+в+с). чистый выигрыш от торговли для потребителей составил площадь (а+б+в).

О том, как производители оценивают возможность производства и реализации продукта, судят по излишку производителя, т.е. его прибыли. В отсутствии внешней торговли выгоды производителей оцениваются следующим образом:

Общие издержки производителя это площадь области под кривой предложения между точками 0 и 23.

Общая выручка производителя это общее количество проданного сукна умноженное на цену единицы сукна ( 23 х 4 =92)

Излишек потребителя это (общая выручка – издержки), т.е. площадь а + к.

В результате международной торговли происходит сокращение доходности национального производства сукна. В результате начинается отток ресурсов в производства пшеницы, а производство сукна сокращается. При цене 3,6 сукна производится меньше при меньших издержках, чем при цене 4. Излишек производителя сокращается до размеров площади к. Таким образом, в результате внешней торговли национальные производители потеряли областьа.

Благосостояние страны в целом. В результате внешней торговли потребители выигрывают области а+б+в, а производители теряют областьа. Как оценить чистый выигрыш страны? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, какие критерии будут положены в основы оценок. Одно из оценочных суждений в качестве критерия использует «равноценность денег», когда к каждому рублю выигрыша относятся так же, как к рублю проигрыша, вне зависимость от того, чьи они. Исходя из этого критерия, страна от внешней торговли будет иметь чистый выигрыш, т.к. выигрыш потребителя больше проигрыша производителя. Поэтому благосостояние страны в целом увеличится, несмотря на проигрыш производителей. Увеличение благосостояния составит: (а + б+ в) – а = б + в. Это площадь двух треугольников. Чтобы ее подсчитать, необходимо:

(Импорт х разница цен) / 2 = (1,8 х 0,4) / 2 = 0,36 (1)

В то же время могут существовать и другие оценочные суждения. Вполне вероятно, что страна оценивает убытки производителей сукна значительно выше, чем выигрыш потребителей сукна (например, производители – малоквалифицированные рабочие, имеющие низкий уровень жизни; лишаясь работы, т.к. суконное производство сокращается, они теряют последний источник существования; а потребители относятся к слоям населения с высоким уровнем дохода). Но даже в этом случае количественные оценки воздействия внешней торговли с помощью кривых спроса и предложения будет полезными.

На рисунке 3.1. (в) показаны результаты влияния внешней торговли на страну-экспортера (в нашем примере –страна О). Они являются зеркально противоположными по сравнению со страной-импортером по отношению к производителям и потребителям, т.к. в данном случае происходит повышение цен на экспортируемый товар на внутреннем рынке (с 3 ден.ед. до 3,6 ден.ед.). Поэтому выигрыш будет у производителя (площади а+б+в), проиграют потребители (их потери – площадь а). Страна же в целом от внешней торговли выиграет, т.к.

Выигрыш страны можно определить количественно:

(экспорт х разница цен) / 2 = (1,8 х 0,6) / 2 = 0,54 (2)

Распределение доходов от внешней торговли между участвующими в ней странами.

Рисунок 3.1.(б) позволяет увидеть, что внешняя торговля выгодна для всех участников и мирового хозяйства в целом (поскольку никто не проигрывает, все участники выигрывают). Из этого же рисунка видно, каким образом выгоды от торговли распределяются между участвующими в ней странами.

Если мы сравним результаты (1) и (2) (выигрыш страны-импортера и выигрыш страны-экспортера), то увидим, что разница между ними заключается лишь в том, насколько изменились внутренние цены в странах в результате внешней торговли. Отсюда можно сделать вывод, что распределение выгод от внешней торговли между странами зависит только от того, чьи цены претерпевают наибольшие изменения. В нашем примере — выигрыш страны П это площадь ена рис.3.1(б), а выигрыш остального мира – площадьс. Очевидно, что площадьсбольше площадие,что означает, что выигрыш страны О от внешней торговли будет больше, чем выигрыш страны П, т.к. цены в стране П в процентах к новому среднему уровню сократились меньше, чем возросли цены в стране О. Отсюда можно определить правило распределения выгод:

выгоды от внешней торговли распределяются прямо пропорционально изменениям цен у обеих сторон. Если соотношение цен стране П изменилось в результате внешней торговли на х % по отношению к новому среднему уровню цены свободной торговли, а в стране О – на у %, то:

выигрыш П/выигрыш О = х/у

(в нашем примере = 11/16)

3.Распределение доходов от внешней торговли между владельцами факторов производства:

а) специализированных (эффект усиления).

Чтобы теория внешней торговли стала исходным моментом для принятия политических решений, необходимо дополнить анализ ее влияния на потребителей и производителей тем, какое влияние оказывает изменение структуры национальной экономики в результате внешнеторговой специализации на владельцев факторов производства. Решить эту проблему позволяет теория Хекшера-Олина. Она делит все население на группы в зависимости от принадлежности к факторам производства: землевладельцы, собственники капитала, квалифицированные рабочие и т.п. Международная торговля приводит к тому, что плата за использование одних факторов возрастает, а других – падает. Причиной этого является то, что в результате внешней торговли изменяются цены на товары на внутренних рынках стран и меняется структура производства: одни отрасли расширяют свое производство, другие – сокращают.

Для анализа влияния внешней торговли на владельцев факторов производства используется модель 2 х 2 х 2 (два страны, два товара, два фактора). Если рассматривать наш пример, то в него нужно добавить, что две страны (страна П и страна О) производят два товара (пшеницу и сукно, в производстве каждого товара используются только два фактора – например, труд и земля. В производстве пшеницы требуется больше земли по сравнению с трудом (пшеница «землеемкий» продукт), а в производстве сукна требуется больше труда по сравнению с землей (сукно «трудоемко»).

Рассмотрим (поэтапно), что происходит в странах в результате установления торговых отношений.

До начала торговли в стране П была более дешевая пшеница и дорогое сукно, а в стране О – дорогая пшеница и дешевое сукно.

В результате международной торговли происходит специализация и объем внешней торговли расширяется до тех пор, пока не исчезает разница в ценах

– пшеница в стране П дорожает, сукно дешевеет;

пшеница в стране О дешевеет, а сукно – дорожает.

На изменение цен реагируют производители – увеличится производство пшеницы и сократится производство сукна в стране П, в стране О увеличится производство сукно и сократиться производство пшеницы.

Изменение структуры производства будет означать изменение спроса на факторы производства. Растущим секторам понадобится больше факторов – и труда, и земли; сектора, где производства сокращаются спрос на факторы также сократится. Краткосрочные и долгосрочные последствия изменения в спросе на факторы производства различны.

В краткосрочном периоде – пока рабочие и земельные участки все еще заняты на прежних местах, но рынки факторов уже выведены из состояния равновесия, т.к. изменился спросна факторы, а их предложение осталось тем же – выиграют те владельцы факторов, которые смогут предложить их в растущих отраслях. Таким образом, в стране П выиграют владельцы земли и труда, которые используются в производстве пшеницы и проиграют владельцы земли и труда, использующиеся в производства сукна; в стране О выиграют владельцы земли и труда, которые используются в производстве сукна, проиграют владельцы земли и труда, использующиеся в производстве пшеницы. Т.е. в краткосрочном периоде выигрыши и убытки определяются принадлежностью факторов к тому или иному сектору экономики.

В долгосрочном периоде – когда устанавливается новое состояние равновесия на рынке факторов производства – в результате мобильности факторов рабочие страны П из суконной промышленности перейдут на более высокооплачиваемую работу в сельском хозяйстве; часть земельных участков, занятых под пастбища, будет превращена в пахотные земли. Это увеличит предложениеземли и труда в производстве пшеницы и сократит его в производстве сукна. В стране О также произойдет перемещение факторов – увеличится их предложение в растущем секторе – производстве сукна и сократится – в производстве пшеницы.

Эти движения в предложении факторов приведут к новым изменениям цен на них. В растущих производствах, в результате увеличения предложения, факторы подешевеют, в сокращающихся – поскольку снизится предложение – подорожают. Однако при достижении нового состояния равновесия цены на факторы не придут к уровню, существовавшему до начала торговли, т.к. спрос и предложение факторов изменились неравномерно. Например, в стране П растущий сектор – производство пшеницы – требует больше земли и меньше труда, а из производства сукна высвобождается больше труда и меньше земли. В стране О — наоборот. Перемещение факторов между секторами происходит не в тех пропорциях, которые необходимы для растущих отраслей. Поэтому достижение нового состояния равновесия будет сопровождаться установлением новых цен на факторы производства.

8. В долгосрочном периоде в результате внешней торговли и специализации в стране П увеличатся доходы владельцев земли, как фактора, интенсивно используемого в производстве экспортируемого товара, вне зависимости от того, в какой отрасли этот фактор используется. Одновременно произойдет сокращение доходов владельцев труда, как фактора, интенсивно используемого в производстве, конкурирующем с импортом, вне зависимости от того, в какой отрасли этот фактор используется. В стране О повсеместно увеличатся доходы владельцев труда, как фактора, интенсивно используемого в экспортном производстве и сократятся также во всех отраслях доходы владельцев земли, как фактора, интенсивно используемого в отрасли, конкурирующей с импортом.

Два косвенных выводы из полученных результатов.

В конце 40-х годов П.Самуэльсон сделал вывод, который позволяет определить направления влияния внешней торговли на межстрановые различия в ценах факторов производства. Суть этого вывода состоит в следующем:

Внешняя торговля ведет к выравниванию цен не только на товары, но и на факторы производства. В результате в обеих странах ставки заработной платы у всех рабочих будут одинаковы, так же как и ставки арендной платы на все земельные участки, вне зависимости от существующей структуры спроса или обеспеченности факторами производства в каждой стране.

Таким образом, факторы производства, которые сами не могут перемещаться из страны в страну, в конце концов косвенным образом экспортируются и импортируются в виде товаров.

Однако реальная действительность не подтверждается справедливости этого вывода. По всей вероятности множество предпосылок и допущений, которые лежат в основе теоретических исследований (модель 2х2х2, все рынки совершенно конкурентны, отсутствуют транспортные и информационные издержки, каждый фактор используется с полной загрузкой, нет препятствий со стороны государственного регулирования и т.п.), не выдерживают проверки практикой, которая дает противоположные результаты. Но эти результаты все же следует иметь в виду как определение общих тенденций, которые оказываются справедливыми, если рассматривать изменения, происходящие за большие промежутки времени.

Теорема Столпера-Самуэльсона-Джонса. Исходным моментом для этой теоремы является то, что владельцы факторов, о которых шла речь выше, являются одновременно потребителями. Какие же эффекты будут преобладать – влияние внешней торговли на потребителей или влияние ее на доходы владельцев факторов? В теореме Столпера-Самуэльсона-Джонса доказывается, что в отношении владельцев специализированных факторов более сильным оказывается эффект внешней торговли по отношению к владельцам факторов производства. Позже к этому выводу присоединились работы Р.Джонса, где доказывалось существование «эффекта усиления». Суть общих выводов теоремы Столпера-Самуэльсона-Джонса заключается в следующем:

Если относительная цена на один из товаров (например, пшеницу) возрастет на 10%, то вознаграждение фактора, интенсивно используемого в производстве пшеницы (земли) при этом возрастет больше, чем на 10%, а вознараждение другого фактора (труда) сократится. В результате покупательная способность труда в отношении сукна снизится, несмотря на удешевление сукна.

б) неспециализированных (влияние структуры потребления)

Выводы теоремы Столпера-Самуэльсона справедливы лишь в отношении факторов, специализированных в экспортном производстве, или производстве, конкурирующем с импортом. Однако в реальной действительности в любом производстве используется больше, чем два фактора, среди которых имеются «промежуточные», «нейтральные» и т.д. Чем больше факторов включается в анализ, тем сложнее он становится и неопределеннее выводы, которые из него следуют. В современных условиях теория может говорит лишь о тенденциях влияния внешней торговли на владельцев факторов, чья специализация четко не определена.

На владельцев неспециализированных факторов влияние внешней торговли совпадает с ее влиянием на потребителей. Поэтому по отношению к ним ведущую роль играет структура потребления: чем больше владельцы промежуточного фактора тратят на приобретение импортной или конкурирующей с импортом продукции, тем выгоднее для них внешняя торговля.

Владельцы нейтральных факторов, которых в экспортных отраслях столько же, сколько в конкурирующих с импортом, в целом от внешней торговли выигрывают, если в потреблении они тратят одинаковые суммы как на экспортируемые товары, так и на импортируемые. Для них внешняя торговля будет выгодна, т.к. совокупный выигрыш нации от внешней торговли повлечет за собой рост спроса на нейтральные факторы. В результате покупательная способность их владельцев возрастет.

Распределение доходов от внешней торговли и экономическая политика

а) внешняя торговля и занятость

Один из наиболее часто встречающихся аргументов сторонников протекционизма состоит в следующем: внешняя торговля сокращает национальное производство, поэтому сокращается занятость. Если уменьшить объемы внешней торговли, то количество рабочих мест увеличится. Чтобы проанализировать, каким образом влияет внешняя торговля на занятость, следует разбить данный вопрос на две части: 1) определить, как сокращение импорта повлияет на объемы экспорта; 2) нужно соотнести полученный результат с количеством рабочих мест, приходящимся на единицу продаж в импортозамещающих и экспортоориентированных производствах. Сделаем это последовательно.

Во-первых, следует доказать, что сокращение импорта приведет к такому же по объему сокращению экспорта. Приведем три аргумента в доказательство справедливости этого предположения.

Первый. Если в экспортных производствах используются импортные комплектующие, то сокращение импорта увеличит использование их более дорогих отечественных заменителей. Это сделает экспорт более дорогим, чем снизит его ценовую конкурентоспособность и будет способствовать вытеснению экспортных товаров с мирового рынка.

Второй. Если страна вводит торговые барьеры против своих партнеров, партнеры сделают то же самое по отношению к стране, первой принявшей решение о введение барьеров.

Третий. (Первый и второй аргумент справедливы, но могут иметь место, а могут и нет. Данный же аргумент справедлив для любой ситуации). Сокращение импорта приведет к равному по стоимости сокращению экспорта в результате действия механизма выравнивания валютного курса.В условиях плавающего валютного курса это будет проявляться и в краткосрочном , и в долгосрочном периоде В условиях фиксированного валютного курса – только в долгосрочном. Действие механизма выравнивания валютного курса происходит следующим образом:

в

Во-вторых, если в результате введения новых импортных барьеров экспорт и импорт снижаются в стоимостных показателях на одну и ту же величину, как это сказывается на занятости? Исследователи изучали эту проблему на основе данных о фактороемкости экспортоориентированной и импортозамещающей промышленности по промышленно развитым и развивающимся странам. Результаты в целом совпадают, несмотря на значительные различия структуры промышленного производства этих двух групп стран. Выводы, которые были сделаны на основе этих исследований, свидетельствуют, что в экспортоориентированном секторе экономики количество рабочих мест, приходящихся на единицу продаж больше, чем в импортозамещающем секторе. К тому же экспортоориентированный сектор, как более эффективный, предлагает рабочим более высокую оплату труда. Таким образом, экспорт обеспечивает суммарно больший объем заработной платы, чем сокращение импорта. Поэтому, сокращая импорт, страна теряет большее количество рабочих мест и больший объем заработной платы в результате последующего сокращения экспорта по сравнению с тем, что она может создать новые рабочие места на импортозамещающих производствах.

В то же время следует отметить, что приведенные выше выводы касаются установления новых ограничений на импорт. В отношении отмены давно существующих барьеров следует сделать некоторые оговорки. Как показывает анализ практики, старые отрасли, наиболее технологически отсталые, характеризующиеся большой трудоемкостью, низкими темпами роста, одновременно в наибольшей степени защищены импортными барьерами. Таким образом, государство помогает отраслям, где высока доля неквалифицированного труда. Поэтому устранение уже существующих здесь барьеров приведет к некоторому сокращению занятости и обострению социальных проблем в данных отраслях.

б) теоретические рекомендации для внешнеторговой политики

Главный вывод теории, вытекающий из анализа распределения результатов от внешней торговли и специализации заключается в том, что в результате есть как выигрывающие, так и проигрывающие. И те, и другие могут относиться к различным по доходам группам населения. Очень часто внешнеторговая политика формируется с целью оказать помощь тем, кто теряет, низкооплачиваемым слоям населения. Всегда ли следует защищать низкооплачиваемых в ущерб экономики в целом? Если защита все-таки необходима, то какие методы являются наиболее эффективными? На эти вопросы мы попытаемся дать ответы в следующих лекциях. Сейчас же попробуем сформулировать общий подход к решению проблемы.

Можно выделить три причины, по которым не следует придавать решающего значения влиянию внешней торговли на распределение доходов. Во-первых, на распределение доходов влияет не только торговля, но и любое изменение в экономике, в том числе и технический прогресс. Если любые перемены оценивать с точки зрения того, что кто-то теряет в результате происходящих изменений и этого кого-то следует защищать, то не существовало бы никакого экономического прогресса.

Во-вторых, как показывает опыт многих промышленно развитых стран, всегда лучше разрешить торговый обмен и компенсировать убытки тем, кто от него теряет, чем вовсе запретить торговлю. В современных условиях разработана и опробована целая система мер, направленных на компенсацию или снижение негативного эффекта от перераспределения доходов в результате внешней торговли, от перестройки структуры экономики. Она включает в себя пособия по безработице, субсидии на переквалификацию, оплату переезда на новое место работы и т.п.

В-третьих, существуют проблемы, связанные с принятием политических решений. Обычно те, кто проигрывает от внешней торговли, лучше организованы, чем те, кто получает выигрыш. Это связано с тем, что проигрыш в пересчете на одного человека оказывается больше, чем выигрыш. Это и определяет большую политическую активность проигрывающих. В результате создается дисбаланс в политическом процессе – проигрывающие лучше представлены в законодательных органах, они более последовательны, используют все возможности для разработки выгодных для них правил внешнеторгового регулирования. Поэтому, несмотря на выгодность свободной торговли, все страны мирового хозяйства имеют ту или иную форму протекционизма.

Источник