Обзоры внешней торговли

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Российской Федерации в части внешнеэкономической сферы, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков

По итогам января-декабря 2019 года внешнеторговый оборот [1] составил 666,6 млрд долл. США, снизившись на 3,0% к январю-декабрю 2018 года. Экспорт товаров уменьшился на 6,0% до 422,8 млрд долл. США, импорт увеличился – на 2,2% до 243,8 млрд долл. США.

В географической структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз (41,7% российской торговли или 277,8 млрд долл. США в январе-декабре 2019 года). Товарооборот с ЕС снизился на 5,6%, в том числе импорт – на 0,8%, экспорт – на 7,8%.

Второй группой по объему внешнеторгового оборота в январе-декабре 2019 год являются страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (31,8% российской внешней торговли или 212,2 млрд долл. США). Торговый оборот со странами АТЭС снизился на 0,5%, в том числе экспорт на 4,3%, импорт увеличился на 4,1%.

Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-декабре 2019 года

(январь-декабрь 2018 года)

(по данным таможенной статистики, %)

Товарооборот со странами СНГ снизился на 1,3% до 80,4 млрд долл. США. Со странами ЕАЭС товарооборот увеличился на 1,1% до 57,3 млрд долл. США.

Сальдо внешней торговли России со всеми странами снизилось на 15,2% до 179,0 млрд долл. США.

Коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту)[2] в январе-декабре 2019 год снизился до 26,9% по сравнению с 30,7% в январе-декабре 2018 года.

По итогам января-декабря 2019 года положительное сальдо наблюдалось в торговле России с большинством важнейших групп стран. На уровне отдельных государств значительное отрицательное сальдо у России было в торговле с Вьетнамом (‑2,6 млрд долл. США) – за счет сильного сокращения российских поставок наземного транспорта (-93%), злаковых культур (-77%), оружия и боеприпасов (-100%). Также значительное отрицательное сальдо наблюдалось в торговле с Францией (-2,2 млрд долл. США), Ирландией (‑1,2 млрд долл. США), Таиландом (‑1,1 млрд долл. США).

Экспорт товаров по итогам января-декабря 2019 года составил 422,8 млрд долл. США и снизился на 6,0% по сравнению с январем-декабрем 2018 года в результате уменьшения объемов поставок энергетических товаров (за счет снижения экспортных цен), пшеницы, стальных полуфабрикатов и алмазов.

Сырьевой экспортв январе-декабре 2019 год снизился к январю-декабрю 2018 год на 7,1% до 198,5 млрд долл. США, что обусловлено снижением стоимостных объемов экспорта сырой нефти и природного газа в результате снижения контрактных цен (в натуральном выражении произошло увеличение поставок).

Несырьевой экспорт в январе-декабре 2019 год составил 224,3 млрд долл. США, снизившись на 4,9% по сравнению с январем-декабрем 2018 года. Снижение обусловлено, в первую очередь, уменьшением стоимостных объемов поставок нефтепродуктов.

Несырьевой неэнергетический экспортв январе-декабре 2019 год по сравнению с январем-декабрем 2018 года снизился на 0,5% до 149,4 млрд долл. США. Наибольшее снижение было зафиксировано в отношении стальных полуфабрикатов, судов и лодок и злаковых культур (в первую очередь пшеницы), наибольший рост – в отношении необработанного и полуобработанного золота и платины и оружия и боеприпасов.

На уровне важнейших групп стран по итогам января-декабря 2019 года российский экспорт характеризовался отрицательной динамикой. Экспорт в страны Европейского союза снизился на 7,8% до 189,2 млрд долл. США. Наиболее значительный спад наблюдался при поставках в Германию (на 17,9%) – за счет сокращения поставок нефтепродуктов (на 20,2%) и меди (на 28,9%), Бельгию (на 26,5%) – за счет сокращения топливно-энергетических товаров (на 31,7%) и драгоценных металлов (на 26,7%), Польшу (на 25,0%) – нефтепродуктов (на 27,8%) и черных металлов (на 18,9%).

Экспорт в страны АТЭС уменьшился в январе-декабре 2019 года по сравнению с январем-декабрем 2018 года на 4,3% до 111,2 млрд долл. США, в том числе во Вьетнам (на 53,8%) – в результате снижения экспорта наземного транспорта и злаковых культур, в Тайвань (на 28,3%) – в результате снижения экспорта нефтепродуктов (на 39,6%) и черных металлов (на 10,5%). Вместе с тем выросли поставки в Новую Зеландию (+583,2%) – в результате увеличения экспорта нефтепродуктов (на 886,9%).

Снижение российского экспорта в страны СНГ по итогам января-декабря 2019 года составило -2,8% (до 53,4 млрд долл. США), в том числе на Украину (на 30,5%) – за счет сокращения поставок нефтепродуктов (на 58,8%) и удобрений (на 41,4%). Вместе с тем значительно увеличились поставки в Туркменистан (на 88,1%) – за счет увеличения поставок изделий из черных металлов (на 1265,0%), наземного транспорта (на 3409,7%) и летательных аппаратов (на 4945,2%).

В товарной структуре экспорта продолжают преобладать топливно-энергетические товары, их доля в январе-декабре 2019 год снизилась по сравнению с январем-декабре 2018 года на 1,7 процентных пункта до 62,1%. Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров снизился на 8,5% до 262,5 млрд долл. США. Экспорт сжиженного природного газа увеличился на 49,8% до 7,9 млрд долл. США. Экспорт сырой нефти снизился на 6,0% до 121,4 млрд долл. США, нефтепродуктов – на 14,5% до 66,9 млрд долл. США, природного газа в газообразном состоянии – на 15,3% до 41,6 млрд долл. США.

Основу российского экспорта, помимо топливно-энергетических товаров, составляют металлы и изделия из них, машины и оборудование, на долю этих трех групп в январе-декабре 2019 года суммарно приходилось 77,5% стоимостного объема российского экспорта.

Стоимостной объем российского импорта по итогам января-декабря 2019 года продемонстрировал слабо положительную динамику и составил 243,8 млрд долл. США, что на 2,2% выше, чем в январе-декабре 2018 года. Увеличение обусловлено ростом импорта лекарственных средств и вакцин.

По итогам января-декабря 2019 год по сравнению с январем-декабрем 2018 года импорт России из стран ЕС снизился на 0,8%. Импорт России из стран АТЭС увеличился на 4,1%, из стран СНГ – на 1,9%.

Главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и транспортные средства, закупки которых по итогам января-декабря 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года снизились на 0,2% до 112,5 млрд долл. США, удельный вес данной товарной группы в структуре отечественного импорта составил 46,2%. В том числе импорт летательных аппаратов прочих (вертолетов и самолётов) снизился на 15,6%, промышленного и лабораторного оборудования – на 17,0%, телефонных аппаратов – на 4,8%. Вместе с тем значительный рост демонстрировал импорт арматуры для трубопроводов и котлов – на 14,2%, центрифуг и сушилок – на 11,1%, кранов – на 50,2%.

Основу российского импорта кроме машин, оборудования и транспортных средств составляют продукция химической промышленности и каучук, продовольственные товары и с/х сырье, доля этих трех товарных групп в январе-декабре 2019 года в структуре российских закупок составила 78,0%.

В стоимостном выражении импорт продовольственных товаров в январе-декабре 2019 год величился на 0,4% г/г, химической продукции – увеличился на 9,6% г/г. Наиболее значительно увеличился (в стоимостном выражении) импорт лекарственных средств (29,7%), сывороток и вакцин (55,1%). Наибольший спад наблюдался в закупках соевых бобов (-20,2%), яблок и груш (-19,3%), свежего мяса КРС (-35,1) и альдегидных смол (-18,5%).

Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами России. По итогам января-декабря 2019 года их доля в товарообороте составила 87,9%, в экспорте – 87,4%, в импорте – 88,9%.

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в январе-декабре 2019 год составил 586,2 млрд долл. США и относительно января-декабря 2018 года снизился на 3,4%. Экспорт уменьшился на 6,4% до 369,4 млрд долл. США, импорт увеличился – на 2,3% до 216,8 млрд долл. США.

Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза занимают Германия, Нидерланды и Италия, на долю которых приходится 45,8% внешнеторгового оборота с данной группой стран.

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются Китай, США, Республика Корея и Япония, на долю которых по итогам января-декабря 2019 года пришлось 85,7% внешнеторгового оборота с данной группой стран.

По итогам января-декабря 2019 года Китай – крупнейший внешнеторговый партнер России (16,6% торгового оборота России или 110,9 млрд долл. США).

Доля других крупнейших партнеров России в январе-декабре 2019 года составила 8,0% для Германии, 7,3% для Нидерландов, 5,0% для Республики Беларусь, 3,9% для США, 3,9% для Турции, 3,8% для Италии.

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ по итогам января-декабря 2019 год снизился на 1,3% до 80,4 млрд долл. США. Экспорт России в страны СНГ уменьшился на 2,8% до 53,4 млрд долл. США, а импорт России из стран СНГ увеличился на 1,9% до 27,0 млрд долл. США. Со всеми странами СНГ в январе-декабре 2019 году сложился профицит торгового баланса.

[1] Здесь и далее — по данным таможенной статистики, с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и с Республикой Казахстан.

[2] Показывает степень сбалансированности экспортных и импортных операций. Коэффициент варьируется от -100% до +100%, при этом сбалансированной ситуацией называется равенство коэффициента нулю (выручка от экспортных операций полностью покрывает затраты на импортные), а несбалансированной -100% или +100% (полная односторонность торговых отношений: при -100% полностью импортозависимая экономика, при +100% полностью экспортоориентированная экономика)

Источник

Товарооборот Россия — СНГ. Итоги 2020 года

Подведены итоги по товарообороту Россия — СНГ за 2020 год.

Общий экспорт из России в страны СНГ снизился на 12% и составил 41 млрд $. Распределение потоков на графике ниже. Выросли объемы по Узбекистану и Туркменистану.

Общий импорт в Россию из стран СНГ снизился на 7% и составил 20 млрд $. Распределение потоков на графике ниже. Выросли объемы по Узбекистану, Туркменистану и Таджикистану.

Паладьев Олег Николаевич

Паладьев Олег Николаевич – Международный эксперт по вопросам глобального предпринимательства, и развитию внешнеэкономической деятельности. Рекомендуемый Торгово-промышленной палатой, структурами поддержки бизнеса и центрами содействия развитию экспорта, торговыми отделами Посольств. Имеющий в своем арсенале успешное портфолио реализованных международных проектов, выступления во всех регионах РФ и за рубежом (Германия, Польша, Вьетнам, Египет, и др.) Для СМИ, журналистов, блогеров, организаторов форумов, конференций, круглых столов, тренингов и прочих мероприятий предлагает свои услуги в качестве независимого международного эксперта, спикера, модератора, фасилитатора проектов (стратегические сессии, интервьюирование, общественные слушания). Практика с 1990 года.

Сеть объединяет более 1000 экспертов — владельцев бизнеса по всему миру.

Сеть предоставляет качественные услуги, основанные на международном опыте с 2008 года.

Сеть обладает широкими связями, инфраструктурой, и приглашает к совместным проектам.

Союзконсалт — умная сеть, международная экспертная поддержка бизнеса! Консультируем, развиваем, сопровождаем проекты ВЭД (торговля, экспорт, импорт, инвестиции, PR, реклама, лобби).

Источник

Среднесрочные перспективы торговли России со странами СНГ

Среднесрочные перспективы торговли России со странами СНГ

Среднесрочные перспективы торговли России со странами СНГ*

* Цифры и расчеты, приводимые в статье, представлены С. С. Пекуром

Чеклина Татьяна Николаевна

ВНИКИ, ведущий научный сотрудник отдела международной торговли и многостороннего экономического сотрудничества, к.э.н., с.н.с.

Статья посвящена анализу среднесрочных перспектив торговли (товарами и услугами) России и других стран СНГ с учетом существующей высокой зависимости ее развития от внешнеэкономических факторов. В статье рассматриваются особенности взаимной торговли на современном этапе, показана ее важная роль для устойчивого социально-экономического развития стран-партнеров, раскрыты основные проблемы торгово-экономического взаимодействия. Акцентировано внимание на необходимости осуществления продуманной и скоординированной структурной перестройки и технологической модернизации народнохозяйственных комплексов России и заинтересованных государств Содружества.

Торгово-экономические отношения со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) традиционно являются одним из наиболее значимых направлений внешнеэкономических связей России. Удельный вес СНГ во внешней торговле РФ товарами и услугами в 2010 – 2012 гг. составлял 14,4 % (в среднем). Несмотря на относительно скромную долю постсоветского региона в российском внешнеторговом обороте торгово-экономические связи с Содружеством важны для устойчивого социально-экономического развития нашей страны.

Высокая значимость взаимной торговли

Ближнее зарубежье является для России значимым рынком сбыта машиностроительной продукции (39% всего объема экспорта в 2012 г.), химических товаров, медикаментов, продуктов питания, строительных материалов (70 – 80 %), сталелитейной продукции, бумаги и картона, древесных плит и изделий из дерева (30 – 40%) и многих других товаров. Возможность сбыта на рынке СНГ готовых промышленных изделий, в первую очередь машиностроительной продукции, позволяет обеспечивать более полную загрузку производственных мощностей, является определенным стимулом развития российской обрабатывающей промышленности.

Ряд стран СНГ (в первую очередь Казахстан и Узбекистан) в силу географической близости и наличия стратегически важных полезных ископаемых, рентабельности имеющихся, но неразработанных месторождений выступают важными и перспективными поставщиками дефицитных видов сырья (марганец, хром, вольфрам, молибден, титан, уран, некоторые редкие и редкоземельные металлы, проч.). В 2012 г. на долю СНГ пришлось почти 62% стоимости российского импорта минеральных продуктов, около 30% металлов и изделий из них. Высока также доля государств Содружества в импорте отдельных видов сельскохозяйственного сырья (хлопок) и продовольствия (подсолнечное масло, сахар, молоко, др.), необходимых для развития легкой и пищевой промышленности, обеспечения снабжения внутреннего рынка.

Взаимодействие со странами СНГ позволяет получать доходы от предоставления коммерческих услуг (туристических, деловых, профессиональных и технических, проч.), более полно реализовывать транзитный потенциал РФ как транспортного моста между Европой и Азией.

В свою очередь, для большинства стран-партнеров исключительно важна торгово-экономическая составляющая взаимодействия с Россией. В 2012 г. на РФ приходилось более 18% совокупного стоимостного объема экспорта государств СНГ и 38% импорта. Существование ряда отраслей обрабатывающей промышленности в этих странах в значительной степени зависит от возможностей сбыта продукции на российском рынке. Для некоторых стран (прежде всего для Белоруссии и Украины) РФ выступает основным, в ряде случаев безальтернативным рынком сбыта широкого ассортимента промышленных и аграрных товаров. Россия поглощает примерно половину реализуемых странами-партнерами за рубежом обработанных промышленных изделий, в том числе 60% (2012 г.) машин, оборудования и транспортных средств, примерно половину текстиля, текстильных изделий и обуви, 37% продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 23% продукции химической промышленности, 21% металлов и изделий из них.

Сотрудничество с РФ позволяет ряду стран СНГ получать гарантированные поставки нефти и газа, черных, цветных и редких металлов, а также других необходимых товаров. В частности, Россия покрывает свыше 78% (в 2012 г.) импортных потребностей партнеров по Содружеству в минеральных продуктах, 46% — в металлах и изделиях из них. Россия экспортирует природный газ в Армению, Белоруссию и на Украину по сниженным тарифам, поставляет сырую нефть и нефтепродукты в РБ без взимания экспортных пошлин. Энергетические субсидии Армении, Белоруссии и Украине в 2011 — 2012 гг., по нашей оценке, составили внушительную величину – около 15 млрд долл. (в год), из которых 12 млрд пришлось на долю РБ. Импорт углеводородов по преференциальным ценам исключительно важен для экономического развития стран СНГ в силу сохраняющейся высокой энергоемкости промышленного сектора, растущих в последние годы финансовых трудностей в связи с повышением мировых цен на сырьевые товары.

Для Украины и Белоруссии Россия является значимым источником доходов от предоставления услуг по статьям «поездки» и «транспорт».

Особенности торговли России со странами СНГ

|

Ослабление мирового финансово-экономического кризиса положительно сказалось на динамике внешнеторгового оборота России и других стран СНГ после резкого падения его объема в 2009 г. Докризисный «пиковый» показатель взаимной торговли товарами (106 млрд. долл. в 200 8 г.) достигнут в 2011 г., в 2012 г. его стоимость составила почти 118 млрд долл.

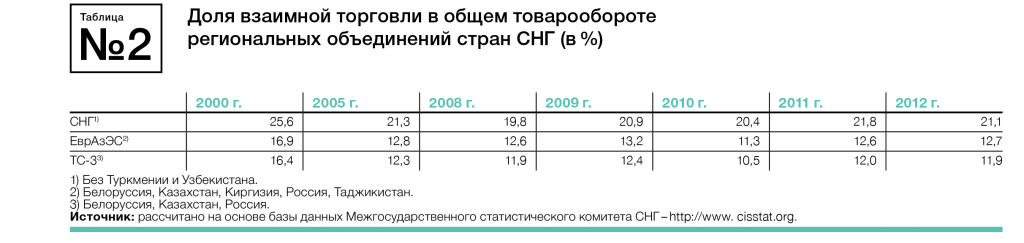

Развитие внешней торговли России и партнеров по Содружеству происходит крайне неравномерно: периоды высоких темпов прироста экспортно-импортных потоков сменяются падением стоимостных объемов взаимной торговли (см. таблицу 1).

Во многом такое положение обусловлено сильным воздействием на взаимную торговлю колебаний мировых цен на поставки промежуточных товаров (сырье, полуфабрикаты, топливо), доминирующих в структуре взаимного товарооборота, особенно в российском экспорте (около 70%). Причиной является формирование в годы трансформации в России и большинстве других стран СНГ экономических систем, основанных преимущественно на добывающей промышленности и низкотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности. Развитие по ресурсной модели обеспечило экономический рост, но сделало народнохозяйственные комплексы и внешнеторговый оборот стран-партнеров чувствительными к изменениям мировой конъюнктуры.

В 2012 г. на взаимную торговлю России и стран СНГ отрицательное влияние оказало ухудшение ситуации в странах с развитой экономикой, особенно кризисные явления в Евросоюзе, являющемся основным торговым партнером РФ и большинства других государств Содружества. Замедление динамики промышленного производства и в целом ВВП в России привело к значительному уменьшению физических объемов импортных товарных поставок из СНГ. Ослабление деловой активности в странах Содружества, экономически тесно связанных с Россией, явилось причиной сжатия внутреннего спроса и, соответственно, падения стоимости российского экспорта в регион.

Взаимная торговля характеризуется высокой степенью несбалансированности. За последние годы государства СНГ существенно сдали позиции на российском рынке, но сохранили (в первую очередь Белоруссия и Украина) сильную зависимость от поставок российских энергоносителей и других сырьевых товаров. В 2012 г. растущее с начала 2000-х годов положительное сальдо торгового баланса России с Содружеством достигло рекордной величины – 37 млрд долл.

Основной объем российского экспорта формируется узкой номенклатурой топливно-сырьевых товаров и продуктов с низкой степенью обработки — сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, чугун и сталь, пиломатериалы и др. По сравнению с предкризисным периодом удельный вес лидирующей позиции «топливно-энергетические товары» существенно возрос – до 55% стоимости экспорта в 2011 – 2012 гг. (45 — 47% в 2005 — 2008 гг.). Основное влияние на его увеличение оказало повышение контрактных цен в 2011 г., а также небольшой рост физических объемов поставок в 2012 г. при сохранении цен предыдущего года.

Товарная структура импорта из стран Содружества имеет существенные отличия по сравнению с экспортом. Стабильно крупными позициями выступают машины, оборудование и транспортные средства (29 – 38% в 2010 – 2012 г), металлы и изделия из них (16 – 16,5%), аграрные товары (13 – 20%). Расширение внутреннего спроса на ряд изделий машиностроения (в первую очередь, на приборы и аппараты, электрические машины и оборудование) явилось причиной увеличения стоимостного объема импорта и существенного повышения доли товарной группы «машины, оборудование и транспортные средства» (до 38%) в импортных закупках в 2012 г.

Важной характерной чертой внешнеторгового оборота России со странами СНГ является более широкая номенклатура взаимопоставляемых изделий по сравнению с дальним зарубежьем. Структура товарообмена характеризуется более высокой долей продукции обрабатывающей промышленности и, соответственно, меньшим удельным весом топлива и сырья. В частности, доля стран СНГ в российских экспортных поставках инновационных товаров составляла в 2012 г. 37%, высокотехнологичной продукции – более 29% против 29% и 25% (соответственно) в Евросоюз. На формирование товарной структуры положительно влияют сохранившиеся с советских времен кооперационные связи между предприятиями России и некоторых других стран СНГ; реализация совместных проектов (добывающих, энергетических, инфраструктурных); прямые капиталовложения компаний стран-партнеров, нередко сопровождающиеся поставками готовых промышленных изделий; обмен военной техникой и вооружениями. Отметим также, что Россия и другие государства СНГ поставляют друг другу промышленные изделия, которые могли бы быть неконкурентоспособными на рынках третьих стран.

Особенностью взаимной торговли стран СНГ является использование контрактных цен, которые по ряду товаров отличаются от мировых. В 2011 — 2012 гг., например, средняя экспортная цена на российскую нефть для стран СНГ была ниже в 1,7 раза аналогичной цены для стран дальнего зарубежья, на газ – в 1,4 раза, на нефтепродукты – в 1,2 раза ( Рассчитано по данным Таможенной статистики внешней торговли РФ ). В то же время Россия продавала странам-партнерам электроэнергию, полуфабрикаты и прокат плоский из углеродистой стали, алюминий, никель и ряд других продуктов пои ценам выше мировых. Аналогичная ситуация наблюдалась в импорте – Россия платила партнерам по СНГ по более высоким, чем странам дальнего зарубежья, ценам за мясо и мясо птицы, каучук (натуральный и синтетический), хотя на каменный уголь, пшеницу и кукурузу цены импортных закупок были ниже. Такие различия в основном объясняются административным воздействием на ценообразование в силу специфики партнерских отношений.

Географическая структура внешнеторгового оборота характеризуется высокой степенью концентрации торговых потоков. Основное влияние на объем и структуру торговли России с Содружеством оказывает сотрудничество с Белоруссией, Украиной и Казахстаном, на долю которых традиционно приходится 84 – 89% (88% в 2012 г.) внешнеторгового оборота РФ со странами региона. Эти три наиболее экономически развитые (после России) страны СНГ входят в число важнейших партнеров России: в 2012 г. Украина (5,2% товарооборота) занимала 5-е место, Белоруссия (4,3%) – 6-е, Казахстан (2,7%) – 14-е. Внешнеэкономические связи с остальными государствами СНГ не получили существенного развития; они занимают отдаленные позиции (с долей 0,09 – 0,4% суммарного товарооборота РФ) в списке торговых партнеров нашей страны (в четвертом – шестом десятке).

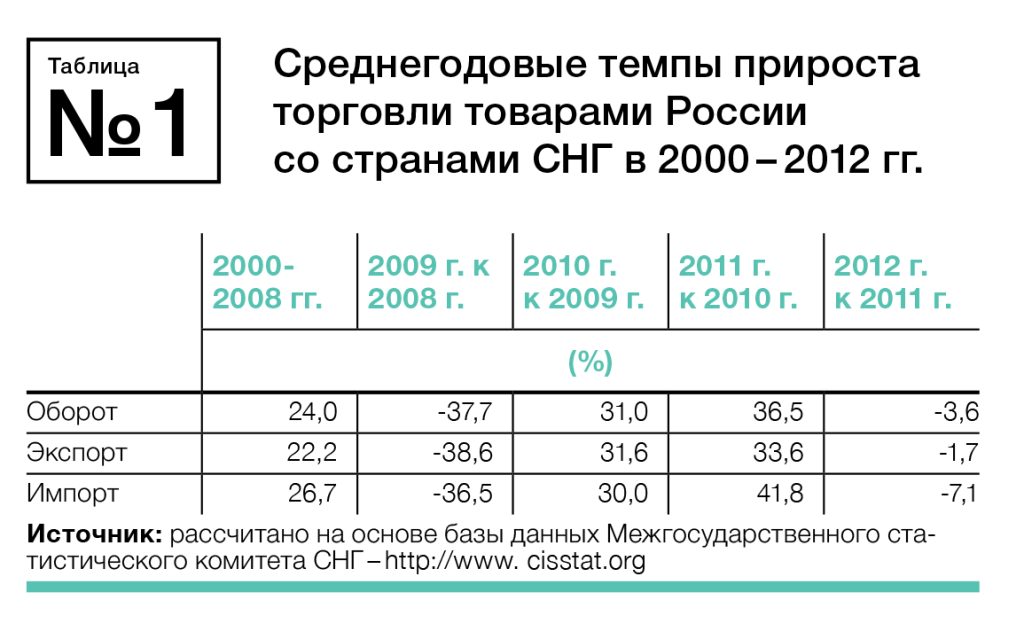

Доля взаимной торговли Содружества в совокупном внешнеторговом обороте сформировавшихся на постсоветском пространстве региональных объединений с участием России существенно снизилась по сравнению с началом прошлого десятилетия. В 2011 – 2012 гг. эта доля немного увеличилась против предкризисного периода, однако не демонстрирует тенденции к устойчивому росту (см. таблицу 2). Судя по удельному весу взаимной торговли (один из важнейших индикаторов динамики интеграционных процессов), доминирующие в годы трансформации центробежные процессы на пространстве СНГ пока не отступают.

Уровень взаимозависимости национальных экономик стран-участниц ЕврАзЭС и Таможенного союза является невысоким по сравнению с ЕС-27 (62 % в 2012 г.), «NAFTA» (40 %), а также «Mercosur» (15 %) ( Расчеты на основе баз данных Всемирной Торговой Организации и Организации Объединенных Наций ).

|

|

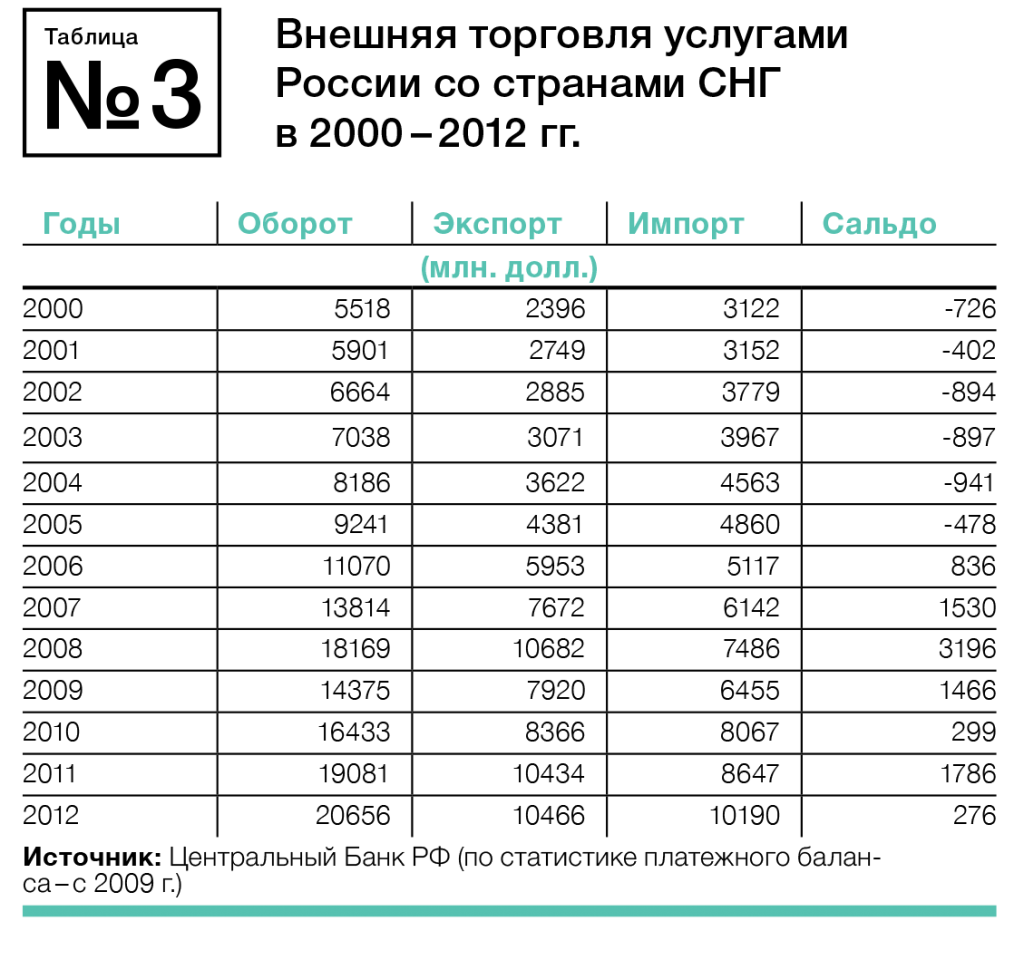

Торговля услугами составляет примерно пятую часть общего оборота взаимной торговли России и стран СНГ (17,5 % в 2012 г.). Развитие делового сотрудничества и совместное ведение бизнеса, сооружение и модернизация различных объектов на территории стран Содружества, миграционный обмен, торговля технологиями, предоставление транспортных услуг позволяют устойчиво расширять объемы продаж и закупок услуг в период после 2009 г. (см. таблицу 3).

Внешняя торговля услугами России с партнерами по СНГ (в отличие от дальнего зарубежья) является доходной статьей платежного баланса (с 2006 г.). Это в основном обусловлено привлекательностью нашей страны как источника рабочих мест для ряда государств Содружества (прежде всего Узбекистана, Таджикистана, Украины), большим спросом на услуги транспортных компаний России, располагающей разветвленной воздушной и наземной инфраструктурой на огромной и географически выгодно расположенной территории.

Взаимная торговля услугами характеризуется структурным дисбалансом в пользу традиционных отраслей и в ущерб блоку наукоемких, интеллектуальных видов сервиса, стратегически значимых для современного развития. В отраслевой структуре экспорта и импорта услуг традиционно лидируют «транспорт» и «поездки». В 2012 г. на эти две статьи приходился примерно 71 % стоимости российских продаж и 59 % закупок услуг по сравнению, например, с наукоемкими услугами –10 % и 14 % соответственно.

Доля стран СНГ в российской торговле услугами имеет устойчивую тенденцию к падению (см. таблицу 4). Это обусловлено рядом моментов. В числе важнейших — концентрация транспортных перевозок грузов и пассажиров, а также деловых и личных поездок на странах дальнего зарубежья, небольшое предложение наукоемких и технически сложных услуг, необходимых России и государствам Содружества для модернизации экономики, слабое развитие прогрессивных форм экономического взаимодействия (производственная кооперация, совместное сооружение и модернизация объектов).

Об ограниченном участии интеллектуальных ресурсов во взаимном товарообмене свидетельствует также слабое развитие взаимной торговли технологиями (инжиниринговые услуги, патенты, ноу-хау, научные разработки, др.). В 2012 г. ее объем составил всего 253 млн. долл.; доля СНГ в поступлениях России от суммарного экспорта технологий была равна 22 %, в импортных закупках – около 5 %. В отличие от общего крупного дефицита обмена технологиями (минус 1355 млн. долл.), сальдо торговли технологиями с СНГ является устойчиво положительным, но незначительным по абсолютной величине (менее 53 млн. долл. в 2012 г.).

В перспективе торгово-экономические отношения с государствами СНГ в силу важной роли взаимного сотрудничества для обеспечения социально-экономического развития стран-партнеров останутся одним из приоритетных направлений внешнеэкономических связей России.

Влияние интеграционных процессов на взаимную торговлю

Физический рост объемов взаимной торговли во многом будет зависеть от углубления межгосударственной научно-производственной кооперации на новых прорывных направлениях исследований в рамках выполнения Межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2020 г. В последние годы Россия и другие страны СНГ усилили внимание к совместной инновационной деятельности, что связано с общим пониманием необходимости ориентации сотрудничества на решение задач модернизации национальной экономики и бесперспективности развития интеграционных процессов в сфере производства на основе традиционных (устаревших) продуктов и технологий.

Динамика взаимной торговли в обозримой перспективе будет определяться также осуществлением совместных проектов делового сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес (разработка полезных ископаемых, развитие энергетики, формирование адекватной потребностям транспортной инфраструктуры сотрудничества, проч.). В этой связи выделим ряд подписанных в последние годы важных межгосударственных соглашений. Например, о сотрудничестве с Украиной при постройке двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС (пуск в эксплуатацию намечен на 2016 – 2017гг.), строительстве в Белоруссии первой атомной электростанции до 2018 – 2020 гг. и нового ядерного энергоблока на Армянской АЭС, сооружении и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 и Верхнее-Нарынского каскада ГЭС в Киргизии. В обозримой перспективе развитие торговли России с Содружеством будет в основном связано с сотрудничеством с тремя странами – Украиной, Белоруссией и Казахстаном. Россия продолжит оказывать экономическую поддержку находящейся в сложной финансовой ситуации Белоруссии – политическому союзнику и партнеру по углубленной интеграции в рамках Таможенного союза. Полагаем, что льготные кредиты и поставки российских углеводородов по преференциальным ценам будут способствовать позитивной динамике формирования регионального объединения ТС – ЕЭП.

Внешнеэкономические условия и взаимная торговля

В ближайшие годы, как и в настоящее время, мощное воздействие на экономический рост и, соответственно, динамику и структуру взаимной торговли России и других стран СНГ продолжат оказывать внешние факторы — колебания мировых цен на сырье и полуфабрикаты, глобальный спрос на основные экспортные товары. Сформировавшаяся за годы реформ сильная зависимость экономики и внешней торговли России и других стран-членов СНГ от внешнеэкономических условий сохранится, так как изменить топливно-сырьевую структуру хозяйственных комплексов, осуществить их масштабную структурную и технологическую модернизацию в короткие сроки является нереальным. Соответственно Россия сохранит превышение стоимости экспортных поставок по сравнению с импортными закупками, а структура взаимной торговли в среднесрочной перспективе не претерпит существенных изменений.

Благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках (в первую очередь, нефти и газа, металлов) положительно скажется на экономическом развитии России и стран-партнеров, будет стимулировать потребительский и инвестиционный спрос на взаимопоставляемые в рамках СНГ товары, а также увеличение стоимостных объемов торговли. Напротив, возможное ухудшение внешнеэкономических условий может вновь вызвать спад взаимного товарооборота (как в 2009 г. и 2012 г.), привести к уменьшению в его структуре доли изделий обрабатывающей промышленности.

В этой связи отметим, что сохраняются риски, связанные с ухудшением мировой общехозяйственной и товарной конъюнктуры (долговой кризис в зоне евро, финансовая нестабильность США, замедление темпов экономического развития КНР). Эксперты МВФ полностью не исключают вероятность резкого ослабления деловой активности в мире, в том числе стагнации или сокращения производства в странах с развитой экономикой.

Факторы, сдерживающие рост взаимной торговли в обозримой перспективе. Но и при сохранении благоприятной мировой конъюнктуры вряд ли стоит рассчитывать как на увеличение доли региона СНГ в торговле России, так и составляющей нашей страны в суммарном внешнеторговом обороте Содружества. Это связано со следующими моментами.

1. Рост потребительского и инвестиционного спроса на взаимопоставляемые товары будут сдерживать относительно невысокие темпы экономического роста России и стран Содружества, обусловленные кризисными явлениями в Евросоюзе, а также серьезными внутренними проблемами. По прогнозу МВФ (апрель 2013 г.), ВВП стран СНГ увеличится в 2013 г. – на 3,4 %, в 2014 г. – на 4,0 %, в 2015 г. – 2016 г. (в среднем) – также на 4,0 %.

2. В рамках сложившейся межотраслевой структуры торгового обмена (российское топливо и сырье в обмен на продукцию машиностроения, черные и цветные металлы, изделия из них, а также аграрные продукты) потенциал дальнейшего динамичного роста торговли России и стран-партнеров практически исчерпан.

Проведенные исследования показывают ( Гурова И., Ефремова М. Внутриотраслевая и межотраслевая торговля СНГ//Евразийская экономическая интеграция, 2012, № 3, с.32-34. ), что интенсивность внутриотраслевой торговли (включая кооперационные поставки) по большинству направлений продолжает снижаться. Взаимосвязанными причинами выступают растущее преобладание в экспортно-импортных потоках сырьевых товаров и продуктов низкой степени обработки, неконкурентоспособность большой части изделий обрабатывающей промышленности, переориентирование импорта готовых промышленных товаров на страны дальнего зарубежья.

Существующие сегодня между Россией и другими государствами СНГ кооперационные связи в высокотехнологичных отраслях экономики (в ракетно-космической сфере, авиастроении, судостроении, атомно-энергетическом машиностроении) опираются преимущественно на наследие мощной советской науки второй половины 80-х годов прошлого века, т. е. на технологии четвертого и, в лучшем случае, пятого технологического уклада. В то же время в ведущих центрах мировой экономики идет стремительное становление шестого технологического уклада, основанного на широком использовании нано- и биотехнологий, нетрадиционной энергетики (энергия ветра, Солнца, приливов и др.) и глобальных информационно-коммуникационных сетей.

3. Россия и другие страны СНГ и в дальнейшем будут нацелены на включение в мировые торговые, финансовые и инвестиционные потоки, а также на заимствование передовых технологий из развитых центров мировой экономики. Отрицательным фактором с точки зрения динамики и увеличения объемов внешнеторгового оборота РФ и государств Содружества является неконкурентоспособность основной массы производимых готовых изделий по сравнению с аналогами, импортируемыми из дальнего зарубежья.

Страны-партнеры, несмотря на значительную долю изделий машиностроения в импорте России, играют скромную роль в модернизации российской экономики. Об этом свидетельствует невысокая и не имеющая тенденции к росту составляющая Содружества в совокупном объеме импортируемых Россией инновационных (9,2 % в 2012 г.) и высокотехнологичных товаров (5,9 %), а также наукоемких услуг (7,5 %).

В свою очередь, наша страна не готова дать серьезный импульс инновационному развитию стран СНГ. Многие российские предприятия обрабатывающей промышленности, проигрывая конкурентам из стран дальнего зарубежья в качестве, техническом уровне и ценах, потеряли рынки сбыта в ближнем зарубежье. В результате значение РФ как поставщика продукции обрабатывающей промышленности невелико. Доля России в суммарном машиностроительном импорте стран СНГ (машиностроение, как известно, воплощает в себе технологический уровень национальной экономики) в последние годы падает; в 2012 г. она не превышала 20 %.

Реализацию важных для национальной экономики проектов, обеспечение масштабной модернизации экономики, удовлетворение импортных потребностей в инвестиционных и потребительских товарах высокого технического и качественного уровня Россия и другие страны СНГ связывают главным образом с развитием торгово-экономического сотрудничества с третьими странами (членами ЕС, Китаем, Турцией, США и др.). В решении этих задач страны-партнеры могут в небольшой степени опереться на совокупные ресурсы, взаимное научно-производственное сотрудничество с учетом относительно скромных финансовых возможностей, растущего технологического отставания от развитых стран. По экспертным оценкам, по уровню развития ключевых технологий современного технологического уклада Россия отстала на 15 – 20 лет от развитых стран мира( С. Глазьев. Возможности и ограничения технико-экономического развития России в условиях структурных изменений в мировой экономике. Доклад. 28.12.2008, с. 39 — www.glasev.ru ).

Сегодня все государства Содружества являются чистыми импортерами изделий машиностроения в торговле с партнерами из третьих стран, т. е. плательщиками инновационной ренты. Превышение стоимости импорта из дальнего зарубежья над экспортом по статье «машины, оборудование и транспортные средства» стремительно растет и составляет внушительную величину ( В 2012 г. отрицательное сальдо в торговле изделиями машиностроения со странами дальнего зарубежья было равно: Россия – 125,5 млрд. долл. (49,4 млрд. долл. в 2006 г.), Украина – 14,8 млрд. долл. (3,2 млрд. долл.), Казахстан – более 11,4 млрд. долл. (9,5 млрд. долл.) ). На основе закупок в нерегиональных странах технологий, оборудования, комплектующих и компонентов в России и странах СНГ создаются новые производства, прежде всего, сборочные, формируются трансграничные технологические цепочки со странами дальнего зарубежья.

Участие в производственном сотрудничестве, крупномасштабные закупки готовых промышленных изделий в дальнем зарубежье ухудшают перспективы налаживания широкого кооперационного взаимодействия в машиностроении и других отраслях глубокой переработки России и стран СНГ.

4. Торгово-экономические отношения государств СНГ испытывают растущее влияние превосходящих Россию по финансовым возможностям, уровню технологического развития интеграционных группировок и стран, реализующих на постсоветском пространстве собственные экономические интересы. Расширяется поток в регион кредитов, в том числе предполагающих встречные закупки товаров в стране-кредиторе, капиталовложений, технической и гуманитарной помощи третьих государств и международных организаций (Всемирного банка, Азиатского банка развития, структур ООН и др.). Внешнее финансирование, с одной стороны, позволяет странам СНГ осуществлять разведку и разработку месторождений полезных ископаемых, развивать и совершенствовать транспортную и энергетическую инфраструктуру, модернизировать обрабатывающую промышленность, внедрять передовой опыт менеджмента, адаптироваться к участию в системе мирохозяйственных связей. Но, с другой стороны, стимулирует центробежные тенденции на постсоветском пространстве.

По сравнению с дальним зарубежьем финансовые вливания России в страны СНГ (кроме Белоруссии) являются скромными. Так, в общем объеме государственного внешнего долга Украины на долю РФ в конце 2012 г. приходилось 3,9 %, Казахстана – 2,9 %, Армении – 13,4 %, Киргизии – 15,8 %3. Российские вложения в экономику стран СНГ, по оценке, приведенной в исследовании «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ», подготовленном в партнерстве Центра интеграционных исследований (ЦИИ) ЕАБР и ИМЭМО РАН, составляют примерно 47 млрд. долл. (2011 г.), или примерно 20 % общего объема привлеченных странами ПИИ4. Отечественные сырьевые гиганты («Газпром», «Роснефть», «Лукойл») зачастую уступают в конкурентной борьбе за углеводородные и другие привлекательные природные ресурсы стран Центральной Азии крупным компаниям из развитых стран и Китая как с точки зрения финансовой мощи, так и технологических, инновационных возможностей.

5. Усилению внешнеэкономических позиций третьих стран будет способствовать интенсивно ведущееся формирование разветвленной системы транспортных коммуникаций (прокладка трубопроводов, строительство железнодорожных и автомобильных магистралей) в зоне Центральной Азии и Каспийского бассейна, нацеленное на диверсификацию поставок углеводородов, сырья и материалов на внешние рынки и оптимальную реализацию на этой основе экономического потенциала. За последние годы были реализованы такие масштабные проекты, как строительство и пуск в эксплуатацию нефтепроводов Баку – Тбилиси – Джейхан, Казахстан – Китай, Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Китай. Около 100 новых железнодорожных и автомобильных магистралей связали страны Центральной Азии с Китаем. С 2019 г. предполагается начать поставку азербайджанского газа с месторождения «Шах-Дениз» в Европу по Трансадриатическому газопроводу (проект «ТАР»), который будет проложен через Грецию, Албанию, Адриатическое море на юг Италии. В настоящее время в стадии проработки находятся крупномасштабные проекты доставки природного газа из Азербайджана и Туркмении в Европу (проект «Набукко-Вест»), туркменского газа в Индию через Афганистан и Пакистан («ТАПИ»), экспорта электроэнергии, вырабатываемой в Киргизии и Таджикистане, – в Афганистан и Пакистан («КАСА-1000»).

6. Увеличение взаимных торговых потоков в обозримой перспективе, как и в настоящее время, будет сдерживаться рядом других факторов. Например, платежные трудности стран-импортеров энергоносителей, высокие предпринимательские и инвестиционные риски сотрудничества (особенно с Киргизией, Узбекистаном и Туркменией), периодически вводимые ограничения (антидемпинговые меры, технические и административные барьеры) на поставки импортных товаров с целью защиты национальных производителей. По информации Министерства экономического развития, на 1 апреля 2013 г. на рынках стран СНГ действовало 29 ограничительных мер в отношении российских товаров.

Необходимость проведения совместной экономической политики

Устойчивое и динамичное развитие внешнеторгового оборота России и государств Содружества предполагает, прежде всего, необходимость осуществления продуманной и скоординированной (между заинтересованными странами) структурной перестройки и технологической модернизации народнохозяйственных комплексов. Со временем это позволит восстановить индустриальный потенциал, диверсифицировать структуру экономики и экспорта на основе повышения доли конкурентоспособных промышленных изделий, снизить зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры. Реализация значительного потенциала расширения взаимной торговли коммерческими услугами предполагает развитие соответствующей инфраструктуры (туристической, транспортной, финансовой, телекоммуникационной и др.); повышение конкурентоспособности традиционных и расширение предложения наукоемких и технически сложных услуг; устранение сохраняющихся в странах-партнерах законодательных барьеров, затрудняющих товарообмен.

1. Интеграционные процессы в мире и на пространстве СНГ: накопленный опыт, современные тенденции и перспективы (под ред. проф. С.И. Долгова, А.Н. Спартака). – М.: ВАВТ, 2011. – 191 с.

2. Итоги 20-летия: социально-экономическое развитие постсоветских стран в 1991-2011 годы. – М.: Институт экономики РАН, 2012. – 291 с.

3. Вардомский Л., Зевин Л. Новый проект евразийской интеграции стартовал: что дальше?// Общество и экономика, № 1-2, 2013. сс. 41-56.

4. IMF. World economic outlook. Washington, April 2013. – 220 р.

Источник