- Средневековый Город. Прогулка по нему

- Город

- Нумерация

- Планировка

- Село и город

- Торговые площади

- Улицы

- Налог

- Сочинение на тему «Мое путешествие по Средневековому городу»

- Как выглядела средневековая деревня

- bogemasamara.ru

- Горожане и их образ жизни

- СРЕДНЕВЕКОВЫЙ БЫТ

- Феномен средневекового города.

- Возникновение городов как центров торговли и ремесла.

- Города и сеньоры.

- Цеховые организации.

- Противоречия внутри городских общин.

- Значение средневековых городов.

- Деревенское хозяйство

- Население средневековой деревни

Средневековый Город. Прогулка по нему

Средневековое общество было по своей сути сельским: в городах проживало не более 10 % населения Европы.

Возрождаться городская жизнь в Европе началась лишь к началу XII столетия, когда население городов и их территории резко увеличились.

Расстояния между городами были небольшими.

В густонаселенных районах расстояние между соседними городами не превышало 1-2 дней конного пути (30-50 км).

Перенесемся воображением на сотни столетии назад и представим себе, что мы подходим к средневековому городу.

Город

Города в средневековой Европе были довольно малы.

Наши привычные масштабы «мегаполиса» совсем не применимы к ним.

Возникают разночтения в оценке населения средневековых городов, связанные с тем, что в тогдашних документах как правило указывалось не все население, а только взрослые, а иногда — только взрослые мужчины.

Городские ворота запирались с заходом солнца и отпирались на рассвете.

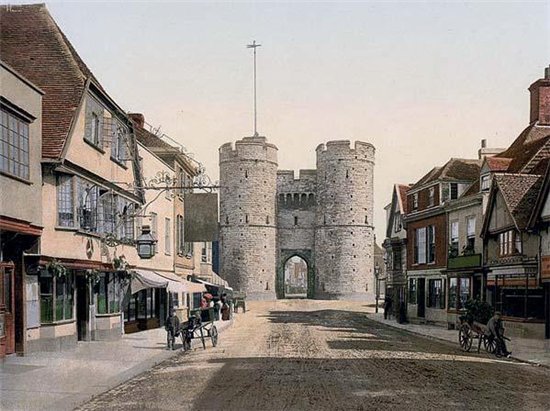

Средневековые ворота в английском городе Кентербери, в графстве Кент. Этот символ города привлекает многочисленных туристов в город.

60-ти футовые ворота являются самыми большими из сохранившихся до нашего времени городских ворот в Англии.

Западные ворота в Кентербери были построены из песчаника в 1379-ом году, и до сих пор находятся в превосходном состоянии, являясь важным туристическим символом города.

Дорога все еще проходит через арки этих ворот, так что они до сих пор сохраняют свою главную первоначальную функцию.

Совершая прогулку по средневековому городу, вы тщетно искали бы на домах того, что нам кажется столь необходимым, к чему мы так привыкли,— номеров.

Нумерация

Нумерация домов и вывески с названиями улиц, вся эта система, понятная нам сегодня, была учреждена только в XVIII веке.

До того местоположение дома на улице можно было определить по вывескам – нарисованным или вырезанным на стене, намалёванным на подвешенной доске, но в Средневековье они имелись не на каждом доме, и мы не знаем точно, как побирались такие изображения.

Большинство исследователей полагают, что владельцы устанавливали и меняли вывески совершенно свободно; однако, редкие свидетельства показывают, что здесь мог вмешаться сеньор и разрешить или запретить перемену вывески, затеянную новым владельцем в угоду собственному вкусу или ради отражения своей деятельности.

Но изменение могло вызвать и путаницу, потому что дом нельзя будет узнать под новой вывеской или потому , что такое изображение уже имелось на этой улице.

Несмотря на попытки контроля со стороны сеньоров и увеличение числа идентифицирующих изображений к концу Средневековья, такая система не давала полного охвата домов во всём городе.

Улицы сделались живописнее, но удобнее от этого не стало, поскольку на них встречались одинаковые вывески.

Точный адрес – одновременно прогресс и утрата свободы, ибо судьи, сборщики налогов и прочие представители власти могут вас узнать и найти.

Даже в XVIII веке таблички с названиями улиц так часто срывали по ночам, что названия решили высекать в камне.

Со стороны площади доносится музыка.

Всё верно, в городах всегда ошивались жонглёры, менестрели, вертепщики, стремившиеся заработать на жизнь своими талантами.

Планировка

Многие города имели примерно однотипную планировку.

В центре главная площадь, на которой находились самые главные здания: центральный собор, ратуша или зал заседаний, дом (или замок) правителя.

От площади по радиусам разбегались улочки. Они не были прямыми, петляли, пересекались, образуя маленькие площади, их соединяли проулки и проходы.

Все это образовывало настоящий лабиринт, в котором приезжему нетрудно заблудиться.

Улицы города… Сюда редко проникает солнце.

Преградой для него служит прежде всего узость улиц, а также и довольно далеко, иногда на несколько футов, выступающие над нижними этажами верхние этажи.

Очень многие дома, кроме того, снабжены выдвигающимися вперед этажами. Недостаточная ширина улиц и эти этажи-выступы оставляют мало места для обитателей.

Город, не будучи в состоянии разрастаться в ширину, успешно растет вверх.

В нижних этажах домов помещаются лавки, сараи, погреба.

А ведь еще недавно, не смотря на свои внушительные стены, город представлял огромное село с маленькими, крытыми соломою домишками.

Село и город

И долго горожанин не расставался со своими сельскими привычками.

Бывало, по всем улицам разгуливали свиньи и всякий домашний скот.

Сами улицы были далеко не чистыми. Мостовая сначала появилась только перед домами знатных и богатых граждан.

Люди, выходя на улицу, одевали деревянные башмаки, надетые прямо на обувь.

Эти „башмаки» играли роль современных галош.

Собственно говоря, эта дополнительная обувь вовсе не была башмаками, хотя и называлась так: она представляла собою просто деревянные подошвы,

прикреплявшиеся ремнями к обычному башмаку.

Выглядело это вот так

Уличная грязь увеличивалась еще оттого, что, не смотря на строгие постановления и требования городского совета, жители города никак не могли расстаться со своими привычками: все лишнее, все ненужное, без зазрения совести, выбрасывалось ими на улицу.

Вот как описывается город Гансом Саксом(1530г.) в его произведении «Похвальное слово городу Нюрнбергу»

«Ворот же ровным счетом шесть,

Притом еще два малых входа;

Десяток рынков для народа.

Прилавки не бывают пусты:

Хоть отбавляй зерна, капусты,

Плодов и сала и вина;

На всяк товар своя цена,

Обилен торг – куда ни глянь!

Еще тут есть тринадцать бань

Общественных и храмов восемь,

Где Богу мы хвалу возносим.

Река по городу бежит,

Семь дюжин жерновов вертит…

Здесь трудятся под каждой кровлей;

Иные заняты торговлей,

И бойко их идут дела!

А большинство от ремесла

Приобретает свой доход

И припеваючи живет.

А сколько в городе ремесел –

Я было стал считать, да бросил»

Торговые площади

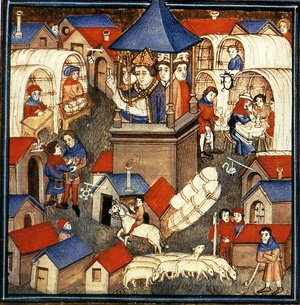

Город Нюрнберг на средневековой миниатюре

Ближе к центру города располагались богатые дома, дальше — дома и мастерские ремесленников, совсем на окраинах — трущобы.

Недалеко от городских ворот располагались купеческие подворья, где останавливались проезжие купцы. Там же были склады товаров.

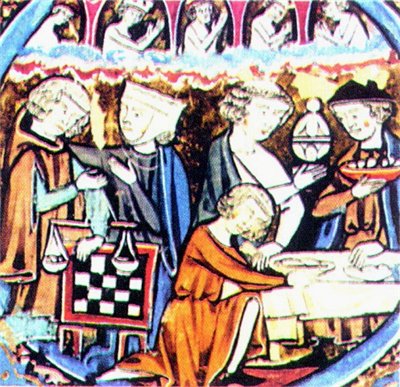

Обычай выставлять свои товары за дверьми лавок, на самой улице, был очень распространен среди торговцев средневекового города.

С этой целью у очень многих лавок устроены навесы над частью улицы, прилегающей к лавке.

В большом городе могло быть несколько торговых площадей.

Некоторые из них были «специализированными» местами торговли определенным товаром и носили соответствующие названия (Рыбная, Железная, Зерновая, Гончарная и пр.).

На ремесленных улочках тоже шла торговля. Дом ремесленника был одновременно и его мастерской, и магазинчиком, где продавались товары.

Улицы

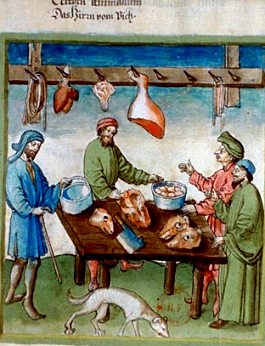

В средние века улица была использована как мясницкий рынок.

Убой скота и продажа мяса тушами, создал целый ряд опасностей для здоровья, что побудило такие внести указ (1301), который запрещал мясникам продавать тушки или куски мяса.

Которая уже была выставлена на продажу с их киосков и подвергавшимся солнечному свету на полный день (если конечно, мясо не был тщательно очищено и просолено).

Мало что изменилось вообще-то…

Характерной особенностью средневекового ремесла в Европе была его цеховая организация — объединение ремесленников определённой профессии в пределах данного города в особые союзы — цехи.

Цехи появились почти одновременно с возникновением городов.

В Италии они встречались уже с X в., во Франции, Англии, Германии — с XI—XII вв.

Каждый цех имел особые «секреты мастерства», которые ревностно хранились.

За открытие оных секретов постороннему (не ученику или подмастерью) мастер мог быть исключен из цеха или даже изгнан из города.

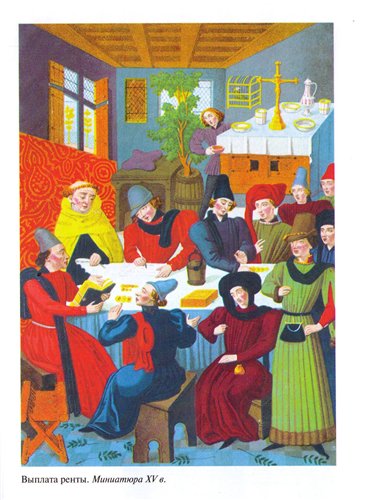

Система сбора налогов в те времена тоже существенно отличалась от современной. Такого понятия как «подоходный налог» не существовало.

Налог

Реальный доход человека никого не интересовал и никак официально не учитывался. Налоги брали с имущества (реально существующего на данный момент) и налогами облагались конкретные действия.

Так, налог взымался за проезд по мосту, за ввоз в город товаров, за торговлю на рыночной площади, за право вывешивать над своей мастерской вывеску и т.д. и т.п.

При определении налога на имущество сборщик налогов проводил… ну не обыск, конечно, но близко к тому: подробный досмотр имущества и составление его описи.

За неуплату налога часть имущества горожанина могла быть конфискована и продана с торгов.

Источник

Сочинение на тему «Мое путешествие по Средневековому городу»

Как выглядела средневековая деревня

Обычно село было небольшим – где-то 13-15 дворов. В благоприятных для ведения сельского хозяйства регионах их количество возрастало до 50. Если люди жили в горных районах, то это уже была не полноценная деревня, а селение или хутор на 15-20 человек.

Деревенский дом, как правило, возводился из дерева, который сверху обмазывался глиной. Это позволяло лучше сохранять тепло. Крыша покрывалась соломой, иногда состоятельные люди могли позволить себе черепицу.

Рис. 1. Деревенский дом.

В Средневековой Европе дома относились к категории движимого имущества. Отправляясь на новое место, семья могла без проблем разобрать свое жилище и собрать его там, куда переселилась.

Если деревня была достаточно большой, чтобы позволить себе церковь, то ее ставили в центре села. Возле храма обычно находился источник с питьевой водой, а на службах люди не только молились, но и узнавали государственные и местные новости.

Сразу за границами деревни располагались поля, где выращивали пшеницу, ячмень, овес, просо, капусту, лук, репу, бобовые, а за полями были луга, куда гоняли коров и лошадей на выпас.

ТОП-2 статьикоторые читают вместе с этой

- 1. Феодалы и крестьяне

- 2. Средневековый город

bogemasamara.ru

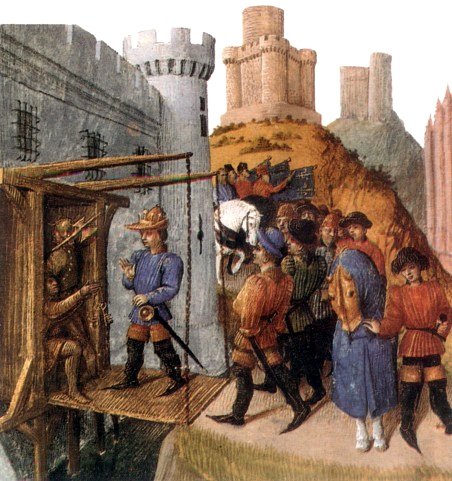

Я вошел в этот французский город утром через ворота в крепостной стене. Стражники только что открыли городские ворота, запертые ночью. Поэтому со мной в город въехало множество крестьян, которые везли на телегах товары на ярмарку.

Я попал в лабиринт узких улиц. По некоторым из них не смогла бы проехать даже повозка. Вдобавок вторые этажи домов сильно выступали над первыми. Мне пришлось пробираться в полутьме, держась за стены. Женщины громко переговаривались из окон над моей головой. Один раз сверху прямо на улицу выплеснули помои. Я еле успел отскочить.

Улицы были очень грязными. На одной из них валялась в луже толстая свинья. В тупиках часто попадались помойки, по которым спокойно разгуливали крысы. Местные жители рассказали мне, что всего год назад в городе появлялась чума. Но опустошающей эпидемии, к счастью, не случилось.

Я добрался до улицы ремесленников. Здесь работали кожевники, кузнецы, столяры, ткачи, портные, обувщики, граверы, золотых и серебряных мастера. Двери каждой мастерской были открыты и над входом висела эмблема цеха, то есть объединения ремесленников.

От местных жителей я также узнал, что в городе работает прядильная мануфактура, где трудится много людей.

Я вышел на центральную площадь, замощенную булыжником. Полюбовался башней-ратушей, в здании которой заседают мэр и муниципальные власти. По соседству с ней расположился главный городской собор. Он построен в готическом стиле. Его узкие башни с острыми шпилями как будто пытаются дотянуться до небес.

Над городом возвышался холм, на котором я увидел замок, окруженный стеной и рвом. Это была резиденция герцога Алансонского, феодала и владельца всех окрестных земель. Жители города не работали в его имении, но все равно полностью зависели от его гнева и милостей.

Сочинение по истории “Путешествие по средневековому городу” или “Средневековый город”

Горожане и их образ жизни

Город в Средневековой Европе по своему устройству, образу жизни населения и значению сильно отличался от деревни, замка или монастыря.

Население города было неоднородным. Его можно разделить на три категории

Патрициа̀т

или городские богачи. Это купцы, банкиры, владельцы домов и земли.

Плебѐйство

–

самые бедные горожане. Ими были бедняки, разнорабочие, подмастерья.

Бю̀ргеры

или средний класс. Это мелкие и средние торговцы, ремесленники.

Население города

В городском совѐте

–

органе управления средневековым городом

– присутствовали бюргеры и патрициат.

Они собирали налоги, распоряжались финансами, проводили свой суд, чеканили монету, руководили ополчением.

В городах скапливалось множество нищих, бежавших крестьян, калек.

Они выполняли самую тяжёлую работу. Особых прав у них не было, поэтому в городах не раз случались восстания бедняков.

В среднем городе средневековой Европы проживало от 1 до 5 тысяч человек.

Большими считались города в 20–40 тысяч жителей

(Кё̀льн, Лю̀бек, Стра̀сбург, Ню̀рнберг).

Только немногие города, такие как Константино̀поль, Ло̀ндон, Парѝж, Венѐция, Флорѐнция, Мила̀н

насчитывали в разное время

более 100 тысяч жителей

.

Средневековый город был хорошо защищён. Его окружали высокие стены и ров. Попасть внутрь можно было только через ворота.

Центральным местом в городе была

рыночная площадь

. Рядом с ней располагался

городской собо̀р

. Здесь же находилась

ра̀туша

–

здание городского совета

.

В ратуше размещались зал заседаний, городская казна, тюрьма, арсенал.

Ближе к центру города возводились общественные здания: больницы, учебные заведения, мастерские, дома городских сообществ.

От рыночной площади расходились улицы. Они были крайне узкими, так как стены ограничивали пространство города.

Ширина главных улиц достигала семь-восемь метров. Переулков – один-два метра. Тротуаров они не имели.

Дома строили в два-три этажа. В основном из дерева. Поэтому пожар для средневекового города был самым страшным бедствием.

Уличного освещения, мостовых, водопровода и канализации в городах не было долгое время. Мусор сбрасывали в выгребные ямы и сточные канавы.

Мелкий скот (козы, овцы и свиньи) нередко пасся прямо в городе.

Из-за тесноты и грязи в городах часто возникали эпидемии.

Они уносили большое количество жизней.

Вокруг стен города возникали предмѐстья

. Их населяли в основном ремесленники.

Предместья затем обносились новым кольцом стен. Таким образом город расширялся.

Нередко горожане владели землёй вне города. Свои поля, пастбища и огороды были для них хорошим подспорьем.

Горожанин – одно из главных действующих лиц средневековой истории.

Богатство городов основывалось на богатстве их граждан.

Поэтому жизнь городских жителей в Средние Века была наиболее динамична.

Оживал город с рассветом. О начале дня сообщал бой колоколов собора. Самые богатые города могли позволить себе часы с боем, которые отмеряли время дня и ночи.

Бережное отношение ко времени и своей свободе – отличительная особенность жителей средневекового города.

Время приобрело ценность

. Ремесленник, не успевший вовремя сделать заказ, оставался без доходов. Торговец, который также не смог вовремя продать товар, рисковал своим делом.

Потеря времени стала равносильна потере денег.

Горожане были особым сословием. Они упорно отстаивали свои свободы. Ввиду этого сложился союз королей и городов

. Короли и города противостояли феодалам. Поэтому города поддерживали королей.

Союз городов и королей

Они платили большие налоги и пошлины, выставляли ополчение. Короли в свою очередь давали городам льготы, не вмешивались во внутренние дела горожан.

Средневековый город был уникальным явлением своего времени. Он вобрал в себя многообразие тогдашнего мира.

Город исполнял военную функцию

.

Он защищал население, был военным и оборонительным центром.

Торговую

–

центр торговли и ремесла.

Религиозную

–

в городах или рядом с ними часто располагались крупные монастыри, резиденции духовенства

.

–

из города своими землями мог управлять феодал или король.

Культурную

–

в городах развивались образование, литература и искусство.

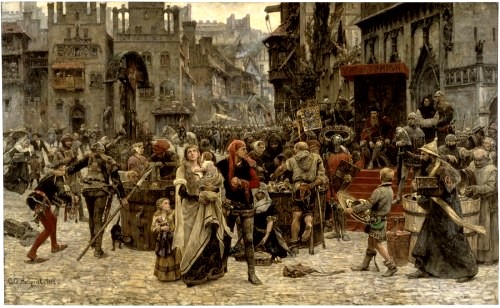

Горожане любили зрелища. Такими событиями могли стать публичная казнь, въезд в город свиты короля, выступление артистов.

В честь разных праздников устраивались шествия, карнава̀лы, мистѐрии

. Они также пользовались большой популярностью у горожан.

Неоднородность населения, часть которого составляли приезжие, позволяло горожанам расширять кругозор, познавать окружающий мир, обогащаться за счёт культурных заимствований.

Город создал новый образ жизни, новых людей, новые ценности.

Средневековый город стал новым явлением в жизни Западной Европы.

Он стал центром развития товарно-денежного хозяйства.

Образ жизни горожан, основанный на ценности времени и личных свобод, стал прообразом современного общества многих стран Европы.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ БЫТ

Средневековый город значительно отличался от современных городов. Прежде всего обычно он был городом-крепостью. Об этом свидетельствовали толстые и высокие с башнями и запираемыми воротами городские стены. Стенами была окружена основная часть города («бypг», «град», «кремль»), а с течением времени и городские предместья.

Улицы были узкие. Дома строились в несколько этажей, причем каждый из верхних этажей выступал над нижним так, что на улице был постоянный полумрак, даже в солнечные дни. При этих условиях в городах оставалось, естественно, мало места для садов и прочих насаждений.

Уже в XII — XIII вв. городские строения в Западной Европе были преимущественно из камня и кирпича, что объясняется наличием на Западе соответствующих строительных материалов. Архитектура городских домов, однако, была в общем несложная и однообразная. Лишь общественные здания — городские соборы и церкви, городские ратуши (дома, где помещалось городское управление) да немногие дома-дворцы богатых купцов и проживающих в городах феодалов — выделялись среди других своими размерами и украшениями.

Отдельные улицы города обычно целиком были населены ремесленниками той или иной специальности, что и давало соответствующее название самим улицам. Почти в каждом городе была кузнечная улица, улицы ткачей, оружейников (бронная), гончарная, сапожная, кожевников и т. д.

Мастерская ремесленника, как правило, выходила окнами на улицу, и прохожий мог видеть всю картину ремесленного производства. Рамы окна летом приподнимались, и через открытое окно потребитель мог купить в самой мастерской необходимый ему предмет. Города в средние века не имели какого-либо искусственного освещения. Богатый человек, если ему ночью приходилось проходить по улицам города, обычно шел в сопровождении слуг с факелами.

По причине скученности городского населения, множества нищих и прочего бесприютного и беспризорного люда, отсутствия больниц и какого-либо регулярного санитарного надзора средневековые города были постоянно рассадниками всяких эпидемий.

Для средневекового города характерно было весьма антисанитарное состояние. На узких улицах было достаточно душно. Они чаще всего были немощеными. Поэтому в жаркую и сухую погоду в городе было очень пыльно, в ненастную, наоборот, грязно, и по улицам тогда с трудом проезжали повозки и пробирались прохожие. В населенных пунктах нет водостока для сбрасывания нечистот. Воду добывают из колодцев и непроточных источников, в которые часто попадает зараза. Дезинфицирующие средства пока неизвестны.

Из-за отсутствия санитарии роженицы часто не выживают после сложных родов, а многие младенцы умирают в первый же год жизни.

Одежда горожан соответствовала общему направлению в развитии одежды в средневековом обществе.

Однако поскольку жители средневековых городов чаще, чем селяне общались и с представителями знати, и с купцами, много повидавшими в различных частях света, их одежда отличалась большим изяществом и они больше следили за влияниями моды. Антисанитария средневекового города тоже отразилась на одежде его жителей: среди горожан были распространены высокие деревянные башмаки, которые позволяли жителям городов не испачкать свою одежду на грязных и пыльных городских улицах.

К концу средневековья в городах складывается карнавал — праздник, связанный с проводами зимы и встречей весны. Вместо того, чтобы безуспешно осуждать или запрещать карнавал, духовные лица предпочитали принимать в нем участие. В дни карнавала отменялись все запреты на веселье и высмеивались даже религиозные обряды. При этом участники карнавального шутовства понимали, что такая вседозволенность допустима исключительно в дни карнавала, по окончании которого безудержное веселье и все сопутствующие ему бесчинства прекратятся и жизнь возвратится в свое привычное русло. Однако не раз бывало, что, начавшись как веселый праздник, карнавал превращался в кровавое побоище между группами богатых купцов, с одной стороны, и ремесленников и городских низов, с другой. Противоречия между ними, вызванные стремлением завладеть городским управлением и переложить на противников бремя налогов, приводили к тому, что участники карнавала забывали о празднике и старались расправиться с теми, кого они давно ненавидели.

Питание горожан мало чем отличалось от питания жителей села, поскольку практически все горожане имели небольшие огороды в пределах городской черты. Горожане употребляли в пищу достаточно много овощей, основой их пищи были каши и хлеб из различных видов зерновых, а также многочисленные кисели.

Пища богатых горожан была близка питанию знати. Отличительная черта питания жителей города заключалась в употреблении достаточно большого количества привозной пищи, как из сельской местности, так и из других стран. Поэтому на столах горожан чаще можно было увидеть такие экзотические продукты, как сахар, чай или кофе.

Феномен средневекового города.

В средние века подавляющая часть населения жила в сельской местности. Горожан было мало, но их роль в обществе намного превышала их численность. Во время Великого переселения народов многие города были уничтожены. В немногих оставшихся городах-крепостях жили короли, герцоги, епископы с приближенными и слугами. Горожане занимались сельским хозяйством в окрестностях города, а иногда и внутри его.

Примерно с X в. происходят большие перемены. В городах главным занятием жителей становятся ремесло и торговля. Города, сохранившиеся с римских времен, быстро растут. Появляются новые города. К XIV в. городов стало так много, что почти из любого места в Европе можно было доехать до ближайшего города в течение одного дня. Горожане к тому времени отличались от крестьян не только своими занятиями. Они обладали особыми правами и обязанностями, носили особую одежду и т.д. Сословие работающих разделилось на две части — крестьян и горожан.

Возникновение городов как центров торговли и ремесла.

Складывание городов как центров ремесла и торговли было вызвано поступательным развитием общества. Росло население, росли и его потребности. Так, феодалы все больше нуждались в вещах, которые привозили купцы из Византии и восточных стран.

Первые города нового типа сложились как поселения купцов, торговавших с этими далекими странами. В Италии, на юге Франции, в Испании еще с конца IX в. возрождались некоторые римские города, строились новые. Особенно крупными стали города Амальфи, Пиза, Генуя, Марсель, Барселона, Венеция. Одни купцы из этих городов плавали на кораблях по Средиземному морю, другие развозили доставленные ими товары во все уголки Западной Европы. Возникли места обмена товарами — ярмарки (ежегодные рынки). Особенно много их было в графстве Шампань во Франции.

Позже, в XII-XIII вв., на севере Европы также возникают торговые города — Гамбург, Бремен, Любек, Данциг и др. Здесь купцы перевозили товары по Северному и Балтийскому морям. Их суда нередко становились добычей стихии, а еще чаще — пиратов. На суше помимо плохих дорог купцам приходилось иметь дело с разбойниками, в роли которых часто выступали рыцари. Поэтому торговые города объединялись для защиты морских и сухопутных караванов. Союз городов Северной Европы назывался Ганза. С Ганзой вынуждены были считаться не только отдельные феодалы, но и правители целых государств.

Купцы имелись во всех городах, но в большинстве из них основным занятием населения стала не торговля, а ремесло. Первоначально ремесленники жили в деревнях и замках феодалов. Однако прокормиться ремеслом в сельской местности сложно. Здесь мало кто покупал ремесленные изделия, ведь господствовало натуральное хозяйство. Поэтому ремесленники стремились переселиться туда, где можно было продать свои изделия. Это были районы ярмарок, перекрестки торговых путей, переправы через реки и т.д. В таких местах обычно находился замок феодала либо монастырь. Ремесленники строили жилища вокруг замка или монастыря, позже такие поселения превращались в города.

Феодалы тоже были заинтересованы в этих поселениях. Ведь с них можно было получать большой оброк. Сеньоры иногда сами свозили в одно место ремесленников из своего феода, да еще сманивали их у соседей. Однако большая часть жителей приходила в города самостоятельно. Часто крепостные ремесленники и крестьяне бежали от своих сеньоров в города.

Раньше всего города — центры ремесла — возникли в графстве Фландрия (современная Бельгия). В таких из них, как Брюгге, Гент, Ипр, изготовляли шерстяные ткани. В этих местах были выведены породы овец с густой шерстью и созданы удобные ткацкие станки. С XI в. города росли особенно быстро. Крупным в Средние века считался город с населением 5-10 тыс. жителей. Самыми большими городами в Европе стали Париж, Лондон, Флоренция, Милан, Венеция, Севилья, Кордова.

Города и сеньоры.

Все города возникали на земле феодалов. Многие горожане находились в личной зависимости от сеньора. Феодалы при помощи слуг управляли городами. Переселенцы из деревень приносили в города привычку к жизни в общине. Очень скоро горожане стали собираться вместе для обсуждения вопросов городского управления, выбирали главу города (мэра или бургомистра), собирали ополчение для защиты от врагов.

Люди одной профессии селились обычно вместе, ходили в одну церковь, тесно общались друг с другом. Они создавали свои союзы — ремесленные цехи и торговые гильдии. Цехи следили за качеством ремесленных изделий, устанавливали порядок работы в мастерских, охраняли имущество своих членов, боролись с конкурентами в лице нецеховых ремесленников, крестьян и т.д. Цехи и гильдии для защиты своих интересов стремились участвовать в управлении городом. Они выставляли свои отряды в городское ополчение.

По мере роста богатств горожан феодалы увеличивали поборы с них. Городские общины — коммуны со временем начинали сопротивляться таким действиям феодалов. Некоторые сеньоры за солидный выкуп расширяли права городов. Однако в подавляющем большинстве случаев развертывалась упорная борьба между феодалами и коммунами. Длилась она иногда многие десятки лет и сопровождалась боевыми действиями.

Исход борьбы зависел от соотношения сил сторон. Богатые города Италии не только освободились от власти феодалов, но и отняли у них все земли. Их замки были разрушены, а сеньоры насильно переселены в города, где стали служить коммунам. Окрестные крестьяне попали в зависимость от городов. Многие города (Флоренция, Генуя, Венеция, Милан) стали центрами небольших государств-республик.

В других странах успехи городов были не столь впечатляющими. Однако почти везде горожане освободились от власти феодалов и стали свободными. Более того, свободным делался любой крепостной, бежавший в город, если сеньор не мог его там найти и вернуть в течение одного года и одного дня. «Городской воздух делает человека свободным», — гласила средневековая поговорка. Ряд городов добился полного самоуправления.

Некоторые мелкие города так и остались под властью сеньоров. Не удалось стать самостоятельными и ряду крупных городов, в которых жили короли и другие сильные правители. Жители Парижа, Лондона получили свободу и многие права, но наряду с городскими советами этими городами управляли также королевские чиновники.

Цеховые организации.

Основным органом цехового управления было общее собрание всех членов цеха, на котором присутствовали только самостоятельные члены цеха — мастера. Мастера были собственниками орудий труда, ремесленной мастерской.

По мере увеличения спроса мастеру становилось сложно работать в одиночку. Так появились ученики, потом подмастерья. Ученик давал клятву не покидать мастера до окончания обучения; мастер же обязывался обучать его честно своему ремеслу и полностью содержать. Но положение учеников было, как правило, нелегким: их заваливали непосильной работой, держали впроголодь, били за малейшую провинность.

Постепенно ученик становился помощником мастера — подмастерьем. Его положение улучшалось, но он оставался неполноправным работником. Чтобы стать мастером, подмастерье обязан был выполнить два условия: после обучения постранствовать для усовершенствования ремесла, а затем выдержать экзамен, заключавшийся в изготовлении образцового произведения (шедевра).

В конце Средневековья цехи становятся во многом тормозом для развития ремесла. Мастера затрудняли вступление подмастерьев в члены цеха. Появлялись льготы для сыновей мастеров.

Противоречия внутри городских общин.

В борьбе против сеньоров все горожане были едины. Однако ведущее положение в городах занимали крупные купцы, владельцы городской земли и домов (патрициат). Все они часто являлись родственниками и крепко держали в своих руках городское управление. Во многих городах только такие люди могли участвовать в выборах мэра и членов городского совета. В других городах один голос богача равнялся нескольким голосам простых горожан.

При распределении податей, при наборе в ополчение, в судах патрициат действовал в собственных интересах. Такое положение вызывало сопротивление остальных жителей. Особенно недовольны были ремесленные цехи, которые приносили городу наибольший доход. В ряде городов цехи восставали против патрициата. Иногда восставшие свергали старых правителей и устанавливали более справедливые законы, выбирали правителей из своей среды.

Значение средневековых городов.

Горожане жили намного лучше, чем большинство крестьян. Они были свободными людьми, полностью владели своим имуществом, имели право с оружием it руках сражаться в рядах ополчения, наказать их могли только по решению суда. Такие порядки способствовали успешному раз-питию городов и средневекового общества в целом. Города прекратились в центры технического прогресса и культуры. В ряде стран горожане стали союзниками королей в их борьбе за централизацию. Благодаря деятельности горожан всюду усиливаются товарно-денежные отношения, в которые вовлекаются феодалы и крестьяне. Рост товарно-денежных отношений привел со временем к освобождению крестьян от личной зависимости от феодалов.

Деревенское хозяйство

Трудился средневековый крестьянин почти каждый день, кроме воскресенья. Требовалось не только вести хозяйство, но и контролировать его. Специальные разрешения требовались буквально на все, от выпаса скота до рыбной ловли. Очень важно было следить за тем, чтобы скот не ушел в соседнее село.

Продать землю было необычайно сложно – дать свое разрешение на это должны были все жители крестьянской общины. Для решения важных дел в общине крестьяне могли объединяться в коллективные хозяйства, каждый член которого выполнял важную функцию.

Коллективные действия помогали возводить общие постройки, например, мельницу или пруд. Члены крестьянской общины могли самостоятельно решать наследственные вопросы, регулировать связанные с землей сделки и раздел имущества. Если село принадлежало феодалу, на сборах обязательно присутствовал его представитель.

Население средневековой деревни

Если писать доклад на тему “Средневековая деревня и ее обитатели”, непременно стоит отметить, что население делилось на людей, которые возделывали землю, и тех, кто разводил скот, а также были люди, которые все больше начинали заниматься ремеслом. В основном общественная жизнь зависела от того, находились ли люди в подчинении или были свободными.

Так, обычно свободные и крепостные жили вперемешку, а чтобы не возникало путаницы, на калитку вешали соответствующую табличку. Но безграмотными и нищими были в основном все, вне зависимости от положения.

В Средневековье практиковались ранние браки. Возраст молодоженов от 12 лет. Главный в семье мужчина. Появившиеся на свет дети в зажиточных семьях могли получать образование в церковной школе.

К труду их приучали с раннего возраста – они пасли скот, ловили рыбу, нянчили малышей, собирали ягоды и делали еще много полезного.

Обычно дети зависимых крестьян становились зависимыми и вынуждены были работать на феодала. То, сколько они трудились, зависело в основном от желания феодала.

Источник