- Российское образование ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

- Статьи

- Что важно знать о первом русском кругосветном путешествии?

- Первое русское кругосветное плавание — история и основные события экспедиции

- Замысел экспедиции

- Плавание по Атлантике

- Тихий океан

- Одиночное плавание «Невы»

- Одиночное плавание «Надежды»

- Посещение Китая и путь домой

- 10 великих русских путешественников, имена которых увековечены на географической карте

- Афанасий Никитин — самый первый русский путешественник

- Семен Дежнев, основавший Анадырский острог

- Витус Ионассен Беринг, организовавший экспедиции на Камчатку

- Харитон и Дмитрий Лаптевы и их «именное» море

- Крузенштерн и Лисянский — организаторы первого русского кругосветного плавания

- Василий Головнин — первый мореплаватель, которого удалось вызволить из Японского плена

- Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев — первооткрыватели Антарктиды

Российское образование ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Статьи

Что важно знать о первом русском кругосветном путешествии?

7 августа 1803 началось первое русское кругосветное плавание на кораблях «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Это плавание стало важной вехой в истории России, в развитии флота, внесло значительный вклад в изучение мирового океана, многие отрасли естественных и гуманитарных наук.

• Путешествие было осуществлено на двух трехмачтовых шлюпах, купленных в Англии – «Надежда» и «Нева», которые прежде именовались «Леандр» и «Темза».

• «Надеждой» командовал капитан-лейтенант Иван Федорович Крузенштерн. Он и был назначен начальником экспедиции. Снарядила экспедицию Российско-американская компания, один из учредителей которой граф Николай Резанов отправился к берегам Русской Америки и в Японию на переговоры на борту «Надежды». Экспедицию поддержало российское правительство и лично государь-император.

• Маршрут был сложен. Из российского Кронштадта в датскую столицу Копенгаген. Оттуда в английский Фалмут, из него – на Канары. Потом через Атлантику – до Флорианополиса в Бразилии. Отсюда в обход мыса Горн до острова Пасхи в Тихом океане и Маркизских островов. Затем через Гонолулу на Гавайях к российскому Петропавловску-Камчатскому, из него в Японию, а потом на Сахалин. Завернули на острова Ситка и Кадьяк у побережья Аляски, а уже отсюда в китайский Гуанчжоу, на Макао, на остров Святой Елены и вокруг мыса Доброй надежды к Азорским португальским островам и через английский Портсмут в Кронштадт.

• 14 ноября, на 24° 20′ западной долготы, экспедиция пересекла экватор. Русский флаг впервые развевался в южном полушарии. По этому поводу провели праздник пересечения экватора.

• С Николаем Петровичем Резановым, одним из основателей Российско-американской компании и будущим героем рок-оперы «Юнона и Авось» тоже все оказалось непросто. Царь назначил его соруководителем экспедиции, но Крузенштерна о том не уведомил. Резанов делил с Крузенштерном одну каюту, но в ходе экспедиции между ними возник такой конфликт, что начальники общались записками. По прибытии на Камчатку Резанов написал донос и потребовал наказания экипажа и суда над Крузенштерном.

Памятник Резанову

• 142 дня плавания «Невы» без захода в порты было рекордом того времени.

• Большое количество людей в те времена умирало во время плаваний. Во время всего плавания на корабле «Надежда» не было ни одного случая смерти. И больных было совсем немного.

• В целом первое русское кругосветное плавание продолжалось три года, учитывая, что на путешествия в Японию и Америку через Сибирь тогда тратились несколько лет и примерно 4000 лошадей.

• Первая русская кругосветная экспедиция внесла огромный вклад в географическую науку. Она стерла с карты мира несуществующие острова и уточнила координаты островов настоящих. Иван Федорович Крузенштерн описал часть Курильских островов, островов Японии и побережья Сахалина, положил начало систематическим глубоководным исследованиям океана.

Памятник Крузенштерну

• Участники экспедиции измеряли температуру воды на глубинах до 400 метров, определяли ее прозрачность и удельный вес, собрали данные о приливах и отливах во многих районах мирового океана, выяснили причину свечения моря. А еще собрали ценные коллекции: ботанические, зоологические, этнографические.

• По высочайшему повелению для всех участников первой русской кругосветки выбили особую медаль. Всех офицеров произвели в следующий чин, командиров наградили орденами святого Владимира 3-й степени. Командиры кораблей получили по 3000 рублей пожизненного пенсиона, лейтенанты – по 1000, мичманы – по 800. Нижние чины, по их желанию, были уволены в отставку, им назначили пенсион 50-75 рублей.

• В 1809 году было опубликовано описание экспедиции. Сочинение в трех томах с атласом из 104 карт и гравированных картин вышло под название «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева», под начальством капитан-лейтенанта Крузенштерна». Оно было переведено на английский, французский, немецкий, голландский, шведский, итальянский и датский языки.

• Из офицеров, совершивших кругосветное плавание, многие с честью служили в русском флоте. Кадет Отто Коцебу стал командиром корабля и сам позже совершил в этом качестве кругосветное путешествие. Фаддей Беллинсгаузен позднее возглавил кругосветную экспедицию на шлюпах «Восток» и «Мирный» и открыл Антарктиду.

• Что осталось нам на память о первом русском кругосветном путешествии? Слава русского флота, пролив Крузенштерна, остров Лисянского, знаменитый барк-рекордсмен «Крузенштерн». А в 2008 году Аэрофлот назвала один из своих самолетов в честь Юрия Лисянского и еще один в честь Ивана Крузенштерна.

• Первому кругосветному плаванию Крузенштерна и Лисянского посвящено несколько художественных и нехудожественных произведений. В частности, об экспедиции обстоятельно рассказывает Николай Чуковский в третьей части популярной книги о великих мореплавателях «Водители фрегатов». Этому факту истории российского флота также посвящен роман В. П. Крапивина «Острова и капитаны» (1984-87).

Источник

Первое русское кругосветное плавание — история и основные события экспедиции

Шлюп «Нева» в гавани святого Павла на острове Кадьяк. Гравюра по рисунку Ю. Ф. Лисянского

Долгое время Россия была сосредоточена на сухопутных исследованиях восточных территорий, постепенно присоединяя к себе Сибирь и Дальний Восток. Однако в конце XVIII века русские пересекли Тихий океан и основали колонии в Северной Америке. Эти территории были чрезвычайно удалены от Петербурга, товары в одну сторону могли идти несколько лет. Для связи Центральной России с американскими владениями было удобнее использовать морские пути, проходящие через Атлантический и Тихий океан, а не сухопутные маршруты. В связи с этим в России появился проект кругосветного плавания, в ходе которого можно было посетить свои отдаленные колонии.

Замысел экспедиции

Ещё при Екатерине II были созданы планы отправки кораблей Балтийского флота к Русской Америке и Камчатке. Однако из-за военных конфликтов со Швецией и Османской империей флот был нужен для боевых действий.

Идею экспедиции лоббировал Григорий Шелехов – купец, участвовавший в освоении Аляски. Он создал Северо-Восточную компанию, которая в 1799 г. году была переименована в Российско-Американскую компанию.

Аналогичные проекты предлагал Иван Крузенштерн. Этот мореплаватель в 1793-1799 г. стажировался в британском торговом флоте и имел опыт плавания в Америку, Индию, Китай. Поначалу его идеи не одобрялись высшими чиновниками, однако 26 июля 1802 г. император Александр I утвердил проект путешествия.

В плавание отправлялись два корабля – «Надежда» под командованием Крузенштерна и «Нева» под управлением Юрия Лисянского. Правительство расширило задачи экспедиции. Помимо доставки грузов на Аляску моряки должны были обследовать устье Амура и найти удобные места для создания российских портов, а также наладить торговлю с Китаем и Японией. Необходимо было обследовать Сахалин и Курильские острова. Экипаж кораблей набирался из добровольцев. 26 июля 1803 г. оба судна вышли из Кронштадта.

Плавание по Атлантике

Первая остановка экспедиции произошла ещё в Копенгагене. Здесь на борт были загружены такой товар, как коньяк, а также была проведена настройка корабельных приборов, с помощью которых определялась долгота во время плавания. В следующий раз экспедиция причалила к британскому берегу в районе города Фалмут. Здесь корабли простояли несколько дней. Была закуплена солонина, а протекавшие судна отремонтированы. Далее корабли взяли курс на Канарские острова, где они простояли с 20 по 27 октября.

Члены экипажа, за исключением двух капитанов, не имели опыта плавания в экваториальных широтах. 26 ноября экспедиция пересекла экватор. 9 декабря корабли добрались до бразильского побережья, встав на якорь у острова Санта-Катарина. Здесь моряки задержались почти на 1,5 месяца, так как надо было заменить мачты «Невы». Далее предстояло обогнуть Южную Америку и выйти в Тихий океан.

Преодолеть пролив Дрейка было нелегко. Из-за его южного положения в широтах, известных как «неистовые пятидесятые», погода здесь была неблагоприятной. Ситуация осложнялась тем, что плыть приходилось против встречных западных пассатов. Тем не менее 21 марта корабли вышли в Тихий океан.

Тихий океан

В один из штормов произошло чрезвычайное происшествие – «Надежда» и «Нева» потеряли друг друга из виду. На этот случай они договорились встретиться у острова Пасхи. Лисянский прожал Крузенштерна у острова с 16 по 20 апреля, но «Надежда» так и не появилась, а «Нева» поплыла дальше.

10 мая у острова Нуку-Хива оба капитана снова встретились. Далее корабли поплыли по направлению к Гавайям. По пути экспедиция как открывала новые острова, так и обнаруживала, что ряд уже описанных прежними исследователями объектов не существует. Также исследовались ветра и течения Тихого океана. Ученые измеряли разницу температур воды на поверхности и различных глубинах. 8 июня экспедиция прибыла на Гавайи.

Одиночное плавание «Невы»

Далее маршруты «Надежды» и «Невы» разделились. Уже 10 июня Крузентштерн вышел в море и направился в сторону Камчатки. Лисянский же покинул Гавайи только 16 июня и направился к Русской Америке.

10 июля 1804 г. «Нева» прибыла на остров Кадьяк на Аляске. Местный губернатор попросил помощи в борьбе с восставшими индейцами-тлинкитами. Они захватили Ситку, и теперь ее надо было отбить. Сначала была предпринято попытка договориться с индейцами, но после провала переговоров русские пошли в атаку и в сражении 1 октября разгромили врагов, однако экипаж потерял убитыми 3 человек. Был основана крепость Ново-Архангельск, после чего «Нева» вернулась на остров Кадьяк, где провела зимовку, длившуюся 11 месяцев. За это время моряки продали европейские товары и закупили меха.

Далее судно взяло курс на Макао, португальский порт у китайских берегов. По пути был открыт остров Лисянского, рядом с которым корабль сел на мель. 3 декабря 1805 г. «Нева» прибыла в пункт назначения.

Одиночное плавание «Надежды»

Крузенштерн прибыл в Петропавловск-Камчатский 3 июля 1804 года. Сбыв товар и пополнив свои продовольственные запасы, 30 августа корабль направился к берегам Японии, с которой предстояло установить дипломатические отношения. Судно обогнуло Японские острова с востока и прибыло в город Нагасаки. В Стране Восходящего Солнца русские пробыли с октября 1804 г. по апрель 1805 г., однако переговоры прошли неудачно, так как местные власти придерживались изоляционистской политики.

Крузенштерн решил возвращаться в Петровавловск-Камчатский через Японское море. На карты было нанесено западное побережье Японских островов, также экспедиция обнаружила пролив между Сахалином и Хоккайдо.

Прибыв на Камчатку, капитан «Надежды» решает тщательнее обследовать Сахалин. Маршрут пролегал вдоль Курильских островов и северного берега Сахалина. Крузенштерн удалось обнаружить пресную воду, из чего он сделал вывод, что где-то недалеко находится устье Амура. При этом он совершил ошибку и посчитал, что Сахалин – это полуостров, а не остров. После этого «Надежда» вернулась на Камчатку. Пополнив запасы продовольствия, корабль отправился в Макао, куда прибыл уже 20 ноября 1805 г.

Посещение Китая и путь домой

Рядом с Макао располагался китайский порт Кантон. В течение почти двух месяцев экспедиция торговала с местными торговцами, меняя меха на чай, шелк, фарфор и жемчуг. 5 февраля 1806 г. корабли отправились в сторону Индийского океана. 5 марта флотилия прошла Зондский пролив и покинула Тихий океан, после чего взяла курс на мыс Доброй Надежды.

15 апреля из-за шторма корабли снова потеряли друг друга из виду. Было договорено, что в таком случае они должны встретиться на острове Святой Елены. «Надежда» направилась к месту встречи и оказалась там 3 мая. Здесь же Крузенштерн узнал о войне России и Франции. Так и не дождавшись прихода «Невы», капитан взял курс на Кронштадт. При этом во избежание встречи с французами он обошел Британские острова с запада.

Лисянский после расставания с Крузенштерном решил, что ему хватит провианта на безостановочное плавание до России, поэтому он не стал заплывать на остров Святой Елены. От английского корабля он узнал о войне Франции и России, но все же решил плыть по Ла-Маншу, а не огибать Британию с Запада. Здесь ему все же пришлось зайти на две неделю в Портсмут, после чего корабль поплыл в сторону России.

5 августа «Нева» прибыла в Кронштадт, а 19 августа вернулась и «Надежда». В результате путешествия русским морякам удалось не только успешно справиться с торговой миссией, но и существенно расширить географические знания о мире.

Источник

10 великих русских путешественников, имена которых увековечены на географической карте

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Афанасий Никитин — самый первый русский путешественник

Афанасий Никитин по праву считается первым русским путешественником, которому удалось посетить Индию и Персию (1468-1474 годы, по другим данным 1466-1472). На обратном пути он побывал в Сомали, Турции, Маскате. На основе путешествий Афанасий составил записки «Хождение за три моря», которые стали востребованными и уникальными историческими и литературными пособиями. Эти записи стали первой в истории России книгой, выполненной не в формате рассказа о паломничестве, а описывающей политические, экономические и культурные особенности территорий.

Он смог доказать, что даже будучи членом бедной крестьянской семьи можно стать известным исследователем и путешественником. Его именем названы улицы, набережные в нескольких российских городах, теплоход, пассажирский поезд и авиаборт.

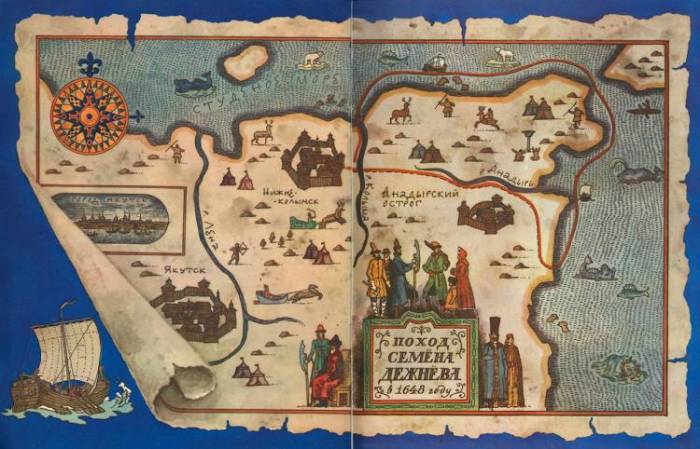

Семен Дежнев, основавший Анадырский острог

Казачий атаман Семен Дежнев был арктическим мореплавателем, который стал первооткрывателем целого ряда географических объектов. Где бы ни служил Семен Иванович, везде он стремился изучать новое и ранее неизведанное. Он даже смог пересечь Восточно-Сибирское море на самодельном коче, пройдя путь от Индигирки до Алазеи.

В 1643 году в составе отряда исследователей Семен Иванович открыл Колыму, где со своими сподвижниками основал город Среднеколымск. Через год Семен Дежнев продолжил свою экспедицию, прошел вдоль Берингова пролива (который тогда еще не имел этого названия) и открыл самую восточную точку материка, названную впоследствии мысом Дежнева. Также его имя носят остров, полуостров, бухта, село.

В 1648 году Дежнев вновь отправился в путь. Его судно потерпело крушение в водах, расположенных в южной части реки Анадырь. Добравшись на лыжах, моряки отправились вверх по реке и там остались на зимовку. Впоследствии это место появилось на географических картах и получило название Анадырский острог. По итогам экспедиции путешественник смог сделать подробные описания, составить карту тех мест.

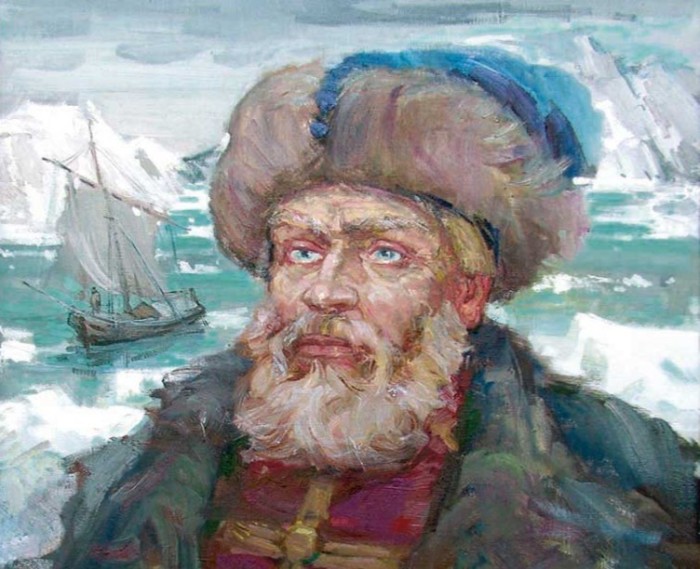

Витус Ионассен Беринг, организовавший экспедиции на Камчатку

Две Камчатских экспедиции вписали в историю морских открытий имена Витуса Беринга и его сподвижника Алексея Чирикова. Во время первого путешествия мореплаватели провели исследование и смогли дополнить географический атлас объектами, расположенными в Северо-Восточной Азии и на Тихоокеанском побережье Камчатки.

Открытие Камчатского и Озерного полуостровов, заливов Камчатского, Креста, Карагинского, бухты Проведения, острова Святого Лаврентия — тоже заслуга Беринга и Чирикова. В то же время был найден и описан еще один пролив, который впоследствии стал называться Беринговым.

Вторая экспедиция была предпринята ими с целью поиска пути к Северной Америке и изучения Тихоокеанских островов. В этом путешествии Беринг и Чириков заложили Петропавловский острог. Он получил свое название из объединенных названий их кораблей («Святой Петр» и «Святой Павел) и впоследствии стал городом Петропавловском-Камчатским.

На подходе к берегам Америки корабли единомышленников потеряли друг друга из виду, сказался сильный туман. «Святой Петр», управляемый Берингом, доплыл до западного побережья Америки, но попал в сильнейший шторм на обратном пути — корабль был выброшен на островок. На нем и прошли последние минуты жизни Витуса Беринга, а остров впоследствии стал носить его имя. Чириков на своем корабле тоже достиг Америки, но благополучно завершил свое плавание, обнаружив на обратной дороге несколько островов Алеутской гряды.

Харитон и Дмитрий Лаптевы и их «именное» море

Двоюродные братья Харитон и Дмитрий Лаптевы были единомышленниками и помощниками Витуса Беринга. Именно он назначил Дмитрия командиром корабля «Иркутск», а его дубль-шлюпкой «Якутск» руководил Харитон. Они принимали участие в Великой Северной экспедиции, целью которой было изучить и точно описать и нанести на карту русские берега океана, от Югорского шара до Камчатки.

Каждый из братьев внес весомый вклад в освоение новых территорий. Дмитрий стал первым мореплавателем, сделавшим съемку берегов от устья Лены до устья Колымы. Он составил подробные карты этих мест, взяв за основу математические расчеты и астрономические данные.

Харитон Лаптев со своими сподвижниками вел исследования самого северного участка побережья Сибири. Именно он определил размеры и очертания огромного полуострова Таймыр — выполнил съемку восточного его побережья, смог выявить точные координаты прибрежных островов. Экспедиция проходила в сложных условиях — большое количество льда, снежные бураны, цинга, ледяной плен — много пришлось пережить команде Харитона Лаптева. Но они продолжали начатую работу. В этой экспедиции помощник Лаптева Челюскин открыл мыс, который впоследствии был назван в его честь.

Отмечая большой вклад Лаптевых в освоение новых территорий, члены Русского географического общества решили назвать их именем одно из крупнейших морей Арктики. Также в честь Дмитрия назван пролив между материком и островом Большой Ляховский, а имя Харитона носит западное побережье острова Таймыр.

Крузенштерн и Лисянский — организаторы первого русского кругосветного плавания

Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский — первые русские мореплаватели, совершившие кругосветное путешествие. Их экспедиция длилась три года (началась в 1803 и завершилась в 1806 году). Они со своими командами отправились в путь на двух кораблях, которые носили названия «Надежда» и «Нева». Путешественники прошли через Атлантический океан, вошли в воды Тихого океана. По ним моряки доплыли до Курильских островов, Камчатки и Сахалина.

Это путешествие позволило собрать важную информацию. На основе данных, добытых мореплавателями, была составлена подробная карта Тихого океана. Еще одним важным итогом первой русской кругосветной экспедиции стали данные, полученные о флоре и фауне Курил и Камчатки, местных жителях, их обычаях и культурных традициях.

Во время своего путешествия моряки пересели экватор и по морским традициям не смогли оставить это событие без известного ритуала — матрос, переодетый в Нептуна, приветствовал Крузенштерна и спрашивал, для чего его судно прибыло туда, где ни разу не бывал российский флаг. На что получил ответ, что они здесь исключительно для славы и развития отечественной науки.

Василий Головнин — первый мореплаватель, которого удалось вызволить из Японского плена

Русский мореплаватель Василий Головнин руководил двумя кругосветными экспедициями. В 1806 году он, будучи в звании лейтенанта, получил новое назначение и стал командиром шлюпа «Диана». Интересно, что это единственный в истории русского флота случай, когда управлением кораблем доверили лейтенанту.

Руководство поставило целью кругосветной экспедиции изучение северной части Тихого океана, с особым вниманием на ту его часть, которая находится в пределах родной страны. Путь «Дианы» был не легким. Шлюп прошел остров Тристан-да-Кунья, миновал мыс Надежды и вошел в порт, принадлежавший англичанам. Здесь корабль был задержан властями. Англичане сообщили Головнину о начале войны между двумя странами. Российский корабль не был объявлен взятым в плен, но и покинуть бухту команде не разрешалось. Проведя в таком положении больше года, в середине мая 1809 «Диана» во главе с Головниным попыталась сбежать, что морякам успешно удалось — корабль прибыл на Камчатку.

Следующее ответственное задание Головнин получил в 1811 году — он должен был составить описания Шантарских и Курильских островов, берега Татарского пролива. Во время своего путешествия он был обвинен в несоблюдении принципов сакоку и захвачен в плен японцами более чем на 2 года. Вызволить команду из плена удалось лишь благодаря хорошим отношениям одного из русских морских офицеров и влиятельного японского купца, который смог убедить свое правительство в безобидных намерениях русских. Стоит отметить, что до этого никто в истории из японского плена не возвращался.

В 1817-1819 годах Василий Михайлович совершил еще одно кругосветное путешествие на специально построенном для этого корабле «Камчатка».

Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев — первооткрыватели Антарктиды

Капитан второго ранга Фаддей Беллинсгаузен был решительно настроен найти истину в вопросе о существовании шестого материка. В 1819 году он вышел в открытое море, тщательно подготовив два шлюпа — «Мирный» и «Восток». Последним командовал его единомышленник Михаил Лазарев. Первая кругосветная антарктическая экспедиция ставила перед собой и иные задачи. Помимо нахождения неопровержимых фактов, подтверждающих или опровергающих существование Антарктиды, путешественники собирались исследовать акватории трех океанов — Тихого, Атлантического и Индийского.

Результаты этой экспедиции превзошли все ожидания. За 751 день, который она длилась, Беллинсгаузен и Лазарев смогли сделать несколько значимых географических открытий. Безусловно, самое важное из них — существование Антарктиды, это историческое событие произошло 28 января 1820 года. Также за время путешествия были найдены и нанесены на карту порядка двух десятков островов, созданы зарисовки с видами Антарктики, изображения представителей антарктической фауны.

Интересно, что попытки открыть Антарктиду предпринимались не единожды, но ни одна из них не увенчалась успехом. Европейские мореплаватели считали, что либо ее нет, либо она расположена в местах, в которые просто невозможно попасть по морю. А вот русским путешественникам хватило упорства и целеустремленности, поэтому имена Беллинсгаузена и Лазарева внесены в списки величайших мореплавателей мира.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник