- Мир без виз и границ: утопия или неизбежность?

- Наднациональные образования

- Россия и ЕС

- Новые технологии и вызовы стабильности

- «Мир двух скоростей»

- Мир без государств — неизбежность или прихоть?

- Россия в глобальной политике

- Картинки, которые нам казались неизменными, рушатся

- Не стоит переоценивать и тем более недооценивать ООН

- Мы слишком часто оглядываемся, давайте смотреть в будущее

- «ООН не привела нас к раю, но спасла от ада»

- ООН сможет зайти настолько далеко, насколько ей позволят крупные державы

- ООН – больше, чем просто мир и безопасность

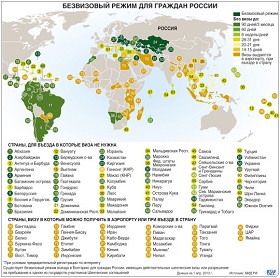

Мир без виз и границ: утопия или неизбежность?

Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы

Мир вокруг нас продолжает стремительно меняться. Перемены могли быть еще более заметными и приносить больший эффект, если бы движение людей, товаров и услуг не сдерживали пограничные барьеры. Ситуация с визами и пограничным контролем во многом будет производной от будущего национального государства. Уже сейчас можно заключить, что суверенитет отдельных стран с течением времени будет неизбежно ограничиваться.

Мир вокруг нас продолжает стремительно меняться. Перемены могли быть еще более заметными и приносить больший эффект, если бы движение людей, товаров и услуг не сдерживали пограничные барьеры. Многое подсказывает, что изменения в этом отношении не заставят себя слишком долго ждать.

Ситуация с визами и пограничным контролем во многом будет производной от будущего национального государства. По поводу судьбы последнего высказываются разные мнения. Однако на основе того, что мы наблюдаем уже сейчас, можно заключить, что суверенитет отдельных стран с течением времени будет неизбежно ограничиваться.

Но это отнюдь не означает уход со сцены традиционного государства. Постепенно сложится многоуровневая система ответственности, в которой у национального государства, скорее всего, во многих отношениях сохранится ведущая роль. При этом государству придется все больше считаться как с наднациональным уровнем, так и с растущими возможностями отдельного гражданина, который сможет реализовывать свои права, обращаясь, в том числе, к полномочиям наднациональных объединений.

В этой системе многоуровневого взаимодействия ситуация с визами и границами будет одновременно более простой (внутри наднационального объединения) и более сложной (при взаимодействии с третьей стороной).

Наднациональные образования

Есть основания полагать, что развитие ситуации вокруг визового вопроса во многом будет зависеть от будущего наднационального объединения как проекта, в рамках которого государства делят между собой контроль над национальными границами. При этом отдельного рассмотрения заслуживают три аспекта: положение дел с пограничными вопросами внутри этих объединений; отношения между самими интеграционными объединениями; взаимодействие с третьими странами, главным образом, с представителями широко понимаемого Юга.

Если существующие интеграционные объединения сохранятся и будут дальше развиваться, то визовый режим в его некоторых аспектах будет упрощаться. При этом сложно предположить, что крупные интеграционные структуры уйдут в прошлое под давлением вызовов глобализации и конкуренции со стороны как традиционных, так и новых крупных мировых акторов. Альтернатива интеграции пока не просматривается. Издержки отказа от интеграционных проектов выглядят неприемлемыми.

В то же время внутренняя динамика интеграционных объединений, в том, что касается вопросов границ и виз, представляется не столь однозначной. В последнее время страны Европейского союза пошли на частичный пересмотр Шенгенских соглашений, с помощью которых ранее был оформлен режим безвизового передвижения между государствами-членами этого объединения.

Развитие ситуации вокруг визового вопроса во многом будет зависеть от будущего наднационального объединения как проекта, в рамках которого государства делят между собой контроль над национальными границами.

Пересмотр договоренностей был вызван наплывом иммигрантов из Северной Африки после начала событий «арабской весны». В то же время Европарламент принял решение, что страны-участницы могут восстанавливать внутренние границы на срок до полугода в исключительных случаях и только с согласия и под контролем ЕС.

По-прежнему сложной остается проблема интеграции в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии. Некоторые государства Европейского союза опасаются прихода на свои рынки труда мигрантов из этих стран. Как заявил глава МВД Германии Х.-П. Фридрих, немцы не хотят, чтобы к ним приезжали только за пособием.

Похожие проблемы можно обнаружить и на постсоветском пространстве. В российском обществе раздаются призывы к властям ввести визы для граждан среднеазиатских государств. При этом для многих очевидно, что подобная мера не может не сказаться на интеграционном проекте, который Россия пытается реализовать на территории бывшего СССР. Признание необходимости наличия заграничных паспортов у въезжающих в РФ граждан стран Средней Азии можно считать половинчатой мерой. В то же время меры, принимаемые и Россией, и ЕС, нельзя считать радикальным отходом от курса на безвизовый режим и упразднение пограничного контроля.

Россия и ЕС

Ситуация с визами будет во многом зависеть не только от внутренней динамики наднациональных объединений, но и от отношений между ними. Хорошим примером в данном случае могут служить взаимоотношения между Европейским союзом и Россией. Уже сейчас Брюссель и Москва вынуждены рассматривать проблемы, связанные с функционированием Таможенного союза. На следующем этапе речь пойдет о диалоге двух полноценных интеграционных объединений.

В настоящее время переговоры о безвизовом режиме идут непросто. Если представители российских властей постоянно заявляют о готовности отказаться от виз для граждан стран ЕС, то в европейских столицах говорят о желательности такого развития событий, но подчеркивают, что это возможно только в долгосрочной перспективе.

Расширяющаяся территория хаоса к югу от Европейского союза не может не стимулировать лидеров стран Европы к поиску возможностей для упрочения отношений с Россией.

Представляется, что ЕС не желает идти на отмену виз, прежде всего, по политическим мотивам. Безвизовый режим предполагает более тесный уровень сотрудничества. К такой степени открытости и взаимодействия в Брюсселе не готовы, поскольку имеют множество претензий к внутренней и внешней политике России.

Еще одно важное обстоятельство – нежелание Европейского союза идти на существенное ослабление визового режима для соседей России. По мнению многих в ЕС, отмена виз для России и сохранение их для стран, которые представляют геополитический интерес для Брюсселя, послужат неверным сигналом для этих государств.

Вместе с тем в отношениях России и ЕС по визовому вопросу есть и определенные подвижки. Недавно стороны согласовали «дорожную карту» по отмене виз и нашли решение по спорному вопросу о служебных паспортах. Символически выглядит отмена виз между Калининградской областью и приграничными районами на северо-востоке Польши. Уже год калининградцы и поляки посещают территорию соседей без виз, на основе длительных, многоразовых разрешений о пересечении границы.

Ожидать полной отмены виз в ближайшее время не стоит, однако Калининградский регион может действительно оказаться в этом отношении пилотным. Россия и ЕС могут пойти на существенное упрощение пограничного контроля и процедуры выдачи виз, взяв за основу опыт россиян, пересекающих территорию Литвы по железной дороге.

Сейчас россиянам, едущим из/в Калининградскую область, необходимо оформлять упрощенный документ на проезд – своеобразную форму визы. Для этого нужно приобрести билет не позднее, чем за два дня до планируемой поездки и иметь заграничный паспорт.

Похожая схема может быть положена и в основу решения визового вопроса между Россией и ЕС. Россияне и граждане стран ЕС смогут с помощью упрощенной процедуры получать ту или иную форму визы уже на границе. Можно утверждать, что это дело не столь отдаленного будущего.

Тем не менее движение к полной отмене виз будет осуществляться, как и сейчас, параллельно с усилением контроля на внешних границах интеграционных образований.

Новые технологии и вызовы стабильности

Использование новых технических средств и информационных технологий будет способствовать постепенному отказу России и ЕС от виз. Уже сейчас у государственных институтов появляются все новые технические средства контроля над перемещением граждан, и дальше этот процесс будет только развиваться.

На очереди – создание крупных баз данных в рамках государств и наднациональных объединений. В перспективе эти базы, скорее всего, будут открыты – в том, что касается правонарушений и пересечения границ, – для других стран. Оперативный доступ представителей государственных структур к информации такого рода значительно упростит ситуацию с визами. В связи с этим внимание должно быть обращено на усовершенствование паспорта как персонального информационного носителя, способного хранить достаточно большое количество разнообразной информации.

В долгосрочной перспективе развитие средств электронного контроля сделает возможным функционирование надгосударственного органа (по типу Интерпола), в компетенцию которого войдут вопросы контроля над границами.

В будущем границы как таковые вообще могут исчезнуть, так как передвижение человека можно будет отслеживать с помощью средств электронного контроля, в том числе размещенных в космосе.

Однако для того чтобы система обмена информацией работала в полную силу, чтобы появились условия для окончательного отказа от виз, необходим определенный уровень доверия, который невозможен без стратегического сближения (в данном контексте – России и ЕС). В долгосрочной перспективе этому нет альтернативы, поскольку обе стороны сталкиваются с одними и теми же вызовами. Один из главных вызовов исходит от миграции из стран широко понимаемого Юга.

Многие регионы, примыкающие к границам России и ЕС, переживают период нестабильности. Расширяющаяся территория хаоса к югу от Европейского союза не может не стимулировать лидеров стран Европы к поиску возможностей для упрочения отношений с Россией. В свою очередь, Россия заинтересована в углублении контактов с одним из своих основных торговых партнеров.

При этом в будущем давление с Юга будет только расти. Север Африки, как и остальная, большая часть континента, а также Ближний Восток по-прежнему будут служить поставщиками иммигрантов в развитые страны. Помимо нелегалов регион будет экспортировать нестабильность. Россия сталкивается с похожими проблемами в отношении Центральной Азии. Расширяющиеся очаги нестабильности делают углубление сотрудничества между Россией и ЕС неизбежным. Это относится и к отношениям России и США.

«Мир двух скоростей»

Серьезные изменения в ситуацию с визами и границами, несомненно, внесет развивающаяся архитектура международных отношений. Все более отчетливо проявляющийся многополярный характер нового мирового порядка не сможет не видоизменить подход к визовой проблеме.

Уже сейчас образуются новые региональные и иные коалиции государств. Дальнейшее сближение и расширение взаимных контактов в рамках этих союзов поставят перед их участниками задачу упрощения визовых процедур. Это актуально, например, в отношении стран БРИКС.

На очереди – дальнейшая демократизация системы основных международных институтов. На этом фоне символически выглядит появление «Большой двадцатки». Тенденция вовлечения все большего числа государств в процесс глобального управления, несомненно, продолжится. Реформа Совета Безопасности ООН, расширение числа его участников не заставят себя долго ждать.

Дееспособные государства, стоящие за этими переменами, будут заинтересованы в обмене информацией, укреплении мировой стабильности и усилении контроля за глобальными процессами. В связи с этим визовые ограничения контактов между ними будут постепенно смягчаться. В то же время в отношении менее дееспособных образований, которые будут восприниматься как источник нестабильности и угроз безопасности, политика, связанная с визами и пограничными вопросами, вероятно, будет ужесточаться. В итоге в глобальном масштабе можно будет говорить – по аналогии с «Европой двух скоростей» – о «мире двух скоростей».

Источник

Мир без государств — неизбежность или прихоть?

Заменят ли технологии политику и духовность, когда человечество избавится от национальных границ

Мировое государство. Сколь часто мы встречаем эту идею на Западе — как у поклонников теории заговора, так и у тех, кто руководит миром. Первые в панике ищут некие симптомы; вторые даже не скрывают своих намерений, как, например, француз Жак Аттали, который считает идею мирового государства прекрасной. Ничуть не стесняясь, он заявляет, что Иерусалим стал бы замечательной столицей такого государства. Большинство людей, живущих на нашей планете, слишком заняты повседневными вещами, чтобы осмыслить подобную перспективу, но…

В нашу манихейскую эру читать Карла Шмитта не рекомендуется: будучи великолепным юристом, он был слишком привязан к национал-социалистической партии — вечный аргумент, делающий любой спор невозможным. Однако причина низкой популярности Шмитта в западных СМИ кроется не только в его симпатиях к Третьему рейху. В своей работе 1932 года «Понятие политического» он сразу расставляет все точки над «i», заявляя, что «время государств уходит». Это утверждение похоже на злую иронию, учитывая время, в которое писал Шмитт. Сегодня оно выглядит еще более верным: восемьдесят шесть лет спустя мы становимся свидетелями борьбы двух мировых систем — «постгосударственной» и «государственной».

Если оставить за скобками энергетические и финансовые вопросы, конфликт между Западом и клубом БРИКС (точнее, китайско-российским клубом) является именно таким противостоянием.

Источник

Россия в глобальной политике

Кандидат политических наук, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики», программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

SPIN РИНЦ: 6872-5326

ORCID: 0000-0003-3267-0335

ResearcherID: E-9365-2014

Scopus AuthorID: 56322540000

Тел.: +7(495) 772-9590 *22186

E-mail: [email protected]

Адрес: Россия, 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, 17, оф. 427

Старший научный сотрудник Совета Фонда Карнеги по этике в международных отношениях, заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира (2000–2008).

Российский дипломат, в 1999–2014 гг. – глава Информационного центра ООН в Москве.

Профессор международных отношений Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Первый заместитель Постоянного представителя России при ООН.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.

Все клянутся в верности ООН, но организация переживает тяжёлые времена, и никто не знает, что будет с ней дальше. Можно ли представить мир без ООН? Будет ли это означать откат во времена международного хаоса? И подрывает ли избыточное использование права вето авторитет организации? Об этом и многом другом 26 ноября поговорили участники круглого стола «Мир без ООН», организованного Советом по внешней и оборонной политике и Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова . Вёл дискуссию Фёдор Лукьянов , председатель президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

Картинки, которые нам казались неизменными, рушатся

Фёдор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

2019–2020 годы знаменательны чередой важных исторических дат. И они – не просто история, а нечто неразрывно связанное с тем, что происходит сегодня. На фоне неопределённости люди, политические институты, лидеры часто стремятся зацепиться за прошлое и извлечь из него вдохновение для текущей деятельности. Тема взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего как никогда актуальна.

В этом году мир отметил 75 лет окончания Второй мировой войны и 75-летний юбилей ООН. Наш политический мир неразрывно связан с этой организацией. Это центр мирового порядка, главное порождение важнейших событий ХХ века.

Пандемия внесла свои коррективы в работу и этого органа. Два месяца назад впервые в истории прошло онлайн-заседание Генеральной ассамблеи ООН. Как выяснилось – можно и так. И всё же то, что происходит в мире – и пандемия это не создала, а подчеркнула, – наносит удар по всем привычным картинкам, которые нам казались неизменными. Это относится и к работе институтов, в том числе и к Организации Объединённых Наций.

Не стоит переоценивать и тем более недооценивать ООН

Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций

Я не совсем согласен с тем, что ООН, как организация, переживает глубокий кризис и что нам не избежать ситуации, в которой мир будет существовать без ООН. Я не говорю, что в организации нет проблем. Нет ничего вечного, и когда-нибудь что-то новое придёт ей на смену. Но это случится не из-за кризиса. Возможно, появится необходимость создать ООН+ или что-нибудь подобное.

Кризис не в организации, а в мире как таковом. И он связан с политикой лишь одного государства – Соединённых Штатов Америки, с поведением США на мировой арене, с их стремлением расширить своё влияние, решать все мировые вопросы за всех, следить за выполнением своих собственных решений и так далее.

Новоизбранный президент Джо Байден уже обозначил своё стремление укрепить роль США в ООН, тем самым раскачивая качели: сначала Соединённые Штаты говорят, что ООН существенную роль в мире не играет, теперь – наоборот. Так что проблема не в ООН, а за пределами организации. Главное – что делать со стремлением США облачиться в костюм мирового полицейского, с их попыткой распространить своё законодательство и с их экстерриториальными санкциями.

ООН практически никогда не работала в унисон. Во времена холодной войны одна группа стран противостояла другой. После распада Советского Союза был небольшой период принятия решений без споров, но сейчас ситуация кардинально не отличается от той, что была прежде. Наши зарубежные коллеги часто не скупятся на эпитеты в отношении России и Китая во время публичных выступлений в Совете Безопасности, в Генеральной ассамблее и так далее, но важно понимать, что эти публичные эскапады составляют всего 10 процентов работы в ООН. Остальные 90 процентов – контакты с коллегами, работа в кулуарах с делегациями – проходят гораздо более спокойно, нормально и безо всяких нравоучений друг другу.

Ни для кого не секрет, что вопрос реформирования Совета Безопасности назрел, обсуждение длится уже около двадцати лет. Очевидно, что Совет Безопасности должен быть расширен. Но это эволюционный процесс, а не революционный. Новыми постоянными членами должны быть не богатые и влиятельные государства, а те, голос которых мы не слышим. Это страны Африки, Азии, Латинской Америки – страны с большим населением.

Для меня не очень ясна ситуация, когда Индия или Бразилия – огромные страны – не являются членами Совета Безопасности. А вот претензии Германии и Японии мне совершенно непонятны. Например, Европейский союз в лице Франции уже прекрасно представлен в Совете Безопасности с правом вето.

Создаётся впечатление, что им нужен только билет в первый класс, но нельзя забывать, что мы не для этого работаем.

Евросоюз начинает наступать на те же грабли, что и США. Он стремится показать, что знает, как сделать всё хорошо и какие в обществе должны быть нормы и правила. Впоследствии они задаются вопросом, почему бы всем не применять эти нормы и правила, взять их за ориентир, когда они работают? А если вы их не принимаете, вы становитесь опасностью для всего мира, нарушителями конвенций и всех международных норм, и тогда с вами непременно нужно бороться. Это та логика, которую Европейский союз транслирует уже на протяжении нескольких десятилетий. Вместе с Соединёнными Штатами это трансформировалось в концепцию “rules-based order”. И она состоит из набора правил, которые удобны лишь тем, кто их устанавливает. Причём этот набор может даже не соответствовать нормам международного права, в частности уставу ООН.

Но если взять любое голосование Генеральной Ассамблеи, мы увидим следующую тенденцию: около 50 стран так называемого коллективного Запада голосуют за одно решение, около 20 стран, в число которых входит Россия и единомышленники, на другом полюсе, а остальные десятки государств воздерживаются либо вообще не голосуют. Таким образом показывая свою боязнь принять ту или иную сторону, потому что им экономически необходимо иметь дело с Соединёнными Штатами и Европейским союзом. И это очень тревожно, ведь нельзя путать экономическое влияние с вопросами мира и безопасности. Поэтому я считаю, что не может экономическое благосостояние быть критерием для наделения или не наделения стран дополнительными правами и возможностями в рамках ООН и тем более критерием для постоянного членства в Совете Безопасности.

Другой важный момент – это появление кризиса доверия и кризиса правды. Раньше в ООН люди ориентировались на экспертные дискуссии в Совете Безопасности, на доклады или наработки экспертов и на доказательства. А сейчас – это уже вчерашний день, никому никакие доказательства не нужны. Наши западные коллеги будто и так уже всё знают, что было и как. И никто не хочет слышать никаких доказательств и особенно неудобную правду. Если же мы опять вернёмся к фактам и доказательствам, тогда мы сможем начать более эффективное сотрудничество, избегая пропаганды, публичных несогласий и большого количества использования права вето. Но, несмотря ни на что, я бы не стал переоценивать и тем более недооценивать ООН.

Мы слишком часто оглядываемся, давайте смотреть в будущее

Чарльз Капчан, профессор международных отношений Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям

ООН – это лучшее, что у нас есть на сегодняшний день. Хотя в ней есть изъяны и сейчас ООН невозможно преобразовать или как-то изменить, но, если бы нужно было создать что-то новое, мы бы создали нечто похожее на ООН. Новая организация также включала бы в себя площадку для всех стран, внутренний совет крупнейших держав, а также вносила бы в повестку такие вопросы, как ценности, права и свободы человека. Но это опять-таки будет организация, в которой всегда будут проблемы.

ООН создавалась как инклюзивный орган, и это было признанием того, что инклюзивность – наиболее эффективная форма взаимодействия. Но именно из-за того, что это международная площадка для всех государств, она и не может стать идеальной. Мне кажется, что у нас должна быть креативная дискуссия, посвящённая тому, что именно можно создать параллельно с ООН. Она является эффективной и важной организацией, создающей площадку для стран, но, чтобы добиться конструктивного диалога, необходимо как минимум сократить количество использования права вето. Все страны должны нести ответственность за него. Право вето – очень простой механизм, но его нужно сделать менее частым явлением. Поэтому, мне кажется, должна быть структура, похожая на Европейский концерт XIX века, когда Япония, США, ЕС, Китай, Россия и другие страны могли бы встречаться без права вето, вести диалог о том, как решать проблемы и как справляться с кризисами, когда они случаются.

Устав ООН закрепляет определённые ценности, права человека и положения о человеческом достоинстве. И крупные державы в первую очередь должны ориентироваться на основополагающие документы. В этом ключе появляется всё больше вопросов к Китаю. Когда говорят о странах, которые нарушают права человека, невозможно не упомянуть Китай, несмотря на то, что он обретает всё больший политический вес и укрепляет своё влияние в ООН. Это, несомненно, может сократить нормативный ориентир и для других стран.

Да и в целом последние четыре года сильно дезориентировали нас. Мы видим, что президент Трамп так и не признал своё поражение. Поэтому сейчас очень важно снова вдохнуть жизнь в либеральную демократию. Но даже если либеральная демократия восстановится, возглавит ли она мировую политику? Не знаю. Нам нужно больше поддержки со стороны всех демократий. Хотя важно не только поставить на ноги демократии, но и наладить диалог с другими странами, которые не разделяют наши ценности, такие как, например, Россия и Китай.

Сейчас мы много обращаемся к прошлому, но нам необходимо выйти за рамки, когда страны винят друг друга. Пандемия коснулась всех стран. Никто не стал исключением. Мы такого не видели уже сто лет. Возможно, это и подтолкнёт нас работать более ответственно. Мы часто смотрим назад, давайте лучше поглядим в будущее, на то, как мы можем использовать эти возможности для нашего блага, чтобы добиться большего сотрудничества.

«ООН не привела нас к раю, но спасла от ада»

Тимофей Бордачёв, кандидат политических наук, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Прежде всего, следует отметить, что я принадлежу к той конгрегации в науке о международных отношениях, для которой эгоистичное поведение государств не является поводом для упрёков. Для меня это естественно. И вопрос, который мы должны обсуждать, – насколько другие государства готовы принимать подобное поведение. Институты (в частности ООН) – это способ ограничивать природный эгоизм государств. ООН – это действительно чудо в современном мире международной политики, явление, которое мы должны ценить в силу его уникальности.

Данная организация – продукт событий первой половины ХХ века. Это время завершило большой период международных отношений, когда европейские государства могли полностью управлять делами мира и вести себя так, как хотят, в силу своих хищнических устремлений. Именно тогда европейские империи пали и как акторы ушли с мировой арены, но на их место пришли новые так называемые сверхдержавы – США, СССР (впоследствии Россия) и чуть позже Китай, который с каждым годом увеличивает свой вес и влияние в мировой политике. Случился переход к новым центрам силы.

Сейчас баланс сил снова меняется, как и соотношение совокупных силовых возможностей – в сторону Китая. Возможности Соединённых Штатов подчинять себе другие государства сокращаются, а эти же возможности России сократились после окончания холодной войны. И сейчас нет ответа, как эта идеальная система ООН может быть адаптирована к новому балансу сил. Поскольку ООН – результат баланса сил, она будет он него зависеть.

Во второй половине ХХ века слабые государства получили хоть какие-то права, которых на протяжении тысячелетий у них не было вовсе. И сейчас перед мировым сообществом стоит вопрос, как соблюсти права слабых. Европа, которая становится слабее и слабее, активно участвует в решении этого вопроса. Каким образом державы будут договариваться, мы ещё сказать не можем. Наделение прав слабых настолько закрепилось в мировой системе, что мы уже от этого никогда не откажемся.

Другой вопрос, который стоит на повестке, это вопрос о ценности жизни и о ценности достоинства. Есть огромная разница между жизнью и достоинством. Именно поэтому мы не можем говорить, что международная политика может двигаться в сторону такого согласия, которое существовало в Европе в ХVIII–ХIХ веках. Концерт требует взаимного признания и уважения ценностей друг друга. Европейская война ХIХ века была связана с борьбой против революционной Франции, которая отрицала ценности европейских монархий. И когда она была побеждена, на основе монархических ценностей был создан Концерт. Сложно представить себе взаимное признание ценностей США, Китая и России в нынешних условиях. Поэтому следует исключить этическое измерение дискуссии, чтобы двигаться дальше.

Необходимо помнить, что главная задача ООН – предотвращение всеобщего военного конфликта. Здесь совершенно уместно будет процитировать генерального секретаря Дага Хаммаршельда, который говорил, что «ООН не привела нас к раю, но спасла от ада».

Я не думаю, что даже колоссальные экономические возможности как таковые способны создать ад, а вот военные возможности (такие, какими обладают даже Франции или Великобритания) вполне способны всё человечество или существенную его часть в этот самый ад привести. Поэтому мы всегда должны стремиться к аналитической чёткости. И данный критерий Дага Хаммаршельда (для меня по крайней мере) остаётся важнейшим.

ООН сможет зайти настолько далеко, насколько ей позволят крупные державы

Жан-Мари Геэнно, старший научный сотрудник Совета Фонда Карнеги по этике в международных отношениях, заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира (2000–2008)

Следует отметить, что активное использование права вето действительно подрывает авторитет ООН и позиции постоянных членов. Конечно, его нельзя отменить, но президент Франции предлагал правило, согласно которому крупные государства не должны использовать вето, когда речь идёт о массовых насильственных действиях. Безусловно, сложно определить, что конкретно это означает. Но, если крупные державы будут реже его использовать, это было бы уже крупным шагом.

Совет Безопасности согласен, что необходимо реформировать миротворческие миссии, ведь есть ситуации, когда прямые интересы государств не стоят на кону. ООН сможет зайти настолько далеко, насколько ей позволят большие державы. Именно поэтому мы говорим об ответственности всех ключевых держав Совета Безопасности. Кроме того, иногда происходят ситуации, когда Совет контролирует каждое действие генерального секретаря и не оставляет ему места для манёвра. Конечно, это влияет на эффективность работы Организации Объединённых Наций. Это общая ответственность. Необходимо дать ему право больше действовать.

Что касается слабости Европы, то это не совсем так, она достигает определённых успехов. Все страны мира хотят иметь доступ к европейскому рынку. И у нас есть высокие показатели. Наш ВВП влияет на весь мир, у нас есть крупные рычаги. Европейский союз становится крупным экономическим актором. И хотя Великобритания покидает ЕС, она всё же хочет иметь крупные военные союзы с разными странами, например, с Францией. Европа меняется, но не стоит её недооценивать. К тому же есть множество стран, которые хотели бы жить в многополярном мире, поэтому они заинтересованы в том, чтобы Европа оставалась крупным игроком. По всему миру видна поддержка Евросоюза и его развития. Это результат действия мягкой силы европейцев.

ООН – больше, чем просто мир и безопасность

Александр Горелик, дипломат, директор Информационного центра ООН в Москве (1999–2014), эксперт по международным организациям

Для России (как и для бывшего СССР) членство в ООН и Совете Безопасности – большой козырной туз с точки зрения как внешней, так и внутренней политики. Поэтому разговор на тему ООН должен быть непременно поднят, особенно учитывая престиж организации.

Россия остаётся постоянным членом Совета Безопасности и одной из стран-основательниц ООН. И эти вещи должны постоянно и чаще быть в поле политической дискуссии. В этом вопросе большая ответственность лежит на плечах политиков и экспертного сообщества.

В России мало публикаций об ООН. И в это нужно больше вкладываться, ведь здесь, безусловно, вопрос не только желания, но и ресурсов. Нужно проводить больше конференций, необходимо создавать больше мозговых центров, посвящённых проблематике ООН. И они смогут включить в себя всё: и экологию, и поддержание мира, и защиту прав человека и многое другое. Ведь сейчас куда ни ткни – везде ООН.

Сегодня организация тратит 2/3 своих ресурсов не на меры безопасности, а на развитие других сфер деятельности – гуманитарную помощь, природоохранную деятельность и прочее.

Подобных дискуссий должно быть больше. И тогда в России и знать ООН будут лучше, и перестанут воспринимать организацию как что-то далёкое и совершенно не имеющее отношение к обычной жизни.

Источник