Торги суверенными территориями: как продавали родину

О том, как продавали греческие острова раньше и что с ними может случиться в будущем, смотрите в статье «Продажа суверенных территорий: Эллада возобновляет традицию».

А на свободные, тем временем, уже и первый покупатель нашелся. Мэр столицы Литвы Артурас Зуокас присмотрел себе подходящий остров. Названия его мэр Вильнюса, правда, журналистам не назвал, но сообщил, что, по его расчетам, остров можно купить примерно за 5-5,5 млн долл. А после этого южный форпост Литвы можно было бы использовать для строительства туристических зон и бизнес-центров.

Случаев, когда правители государств продавали кому-то кусок собственной страны, а то и всю державу целиком, мировой истории известно немало. Мы взяли на себя труд рассмотреть лишь некоторые, наиболее известные сделки по купле-продаже государств. Ведь какая-то из них вполне может стать примером для нынешних властей Греции.

Дельфин и Франция

В начале XII века существовавшее на юго-востоке современной Франции графство Альбон превратилось в достаточно серьезное государство. Примерно тогда же правивший в здешних краях граф Гиг IV внес в свой герб изображение дельфина, за что и получил прозвище le Dauphin. Шутка так всем понравилось, что уже наследники Гига стали называть себя дофинами Вьеннскими. Само же государство получило название Дофине.

Однако к середине XIV века ситуация в регионе резко изменилась. Дофин Гумберт II сильно поиздержался в Крестовых походах и, устав разбираться с долгами, решил продать свою державу целиком. Чего уж там мелочиться с какими-то островами! Первым претендентом стал папа Бенедикт XII, однако с ним договориться о цене не удалось. И тогда дофин предложил сделку королю Франции Филиппу VI. Только что уступивший англичанам король не упустил случая укрупнить свои владения, и в 1349г. стороны ударили по рукам.

Гумберт получил 400 тыс. экю плюс ежегодную пенсию, после чего вступил в орден доминиканцев и попытался сделать карьеру по духовной линии. Вроде бы даже рассчитывал стать папой, но успел дослужиться только до католического патриарха Александрии и в 1355г. умер.

Дофине же стало частью Франции. По условиям сделки, сюзереном его во все времена должен был считаться наследник французского престола, получавший титул дофина. Первым дофином королевской крови стал внук Филиппа VI, будущий король Франции Карл V. Последним — сын Карла X Луи-Антуан, герцог Ангулемский, сам так и не ставший королем. После Июльской революции 1830г. титул был окончательно упразднен.

Когда пришел Наполеон

Бушевавшие в конце XVIII века в Старом Свете войны никак не задевали США. Однако же американские власти во главе с президентом Томасом Джефферсоном всерьез опасались, что европейские проблемы могут перекинуться и в Новый Свет. Что, например, если Наполеон, ставший к тому времени Первым консулом Французской Республики, решит освободить рабов в американских колониях Франции? Одно это уже чревато восстанием в южных штатах.

Однако ввязываться в открытое противостояние с Бонапартом, уже объявленным гениальным полководцем, США пока опасались. Президент Джефферсон решил попросту купить Новый Орлеан, через который в то время шла едва ли не половина всей торговли США. За город и прилегающие к нему территории США готовы были выложить 10 млн долл. Но вместо того, чтобы просто согласиться на сделку, Наполеон сам сделал американцам предложение. Да такое, что те просто не смогли отказаться.

Не сумев подавить восстание рабов на Гаити и вновь начав войну с Англией, Наполеон решил отказаться от планов покорения сразу обоих полушарий Земли, а беззащитные владения Франции в Северной Америке продать. Оптом и как можно быстрее. Пусть даже и по дешевке. Все равно это будет выгоднее, чем дождаться пока эти земли попросту отнимут.

В результате США получили фантастически выгодное предложение — за всю Луизиану Франция просила всего 15 млн долл. Еще раз: огромная территория общей площадью в 2 млн 140 тыс. кв. км, в настоящее время составляющая почти четверть современных США, территория, на которой полностью или частично расположены в наши дни штаты Арканзас, Миссури, Айова, Оклахома, Канзас, Небраска, Миннесота, Северная Дакота, Южная Дакота, Нью-Мексико, Монтана, Вайоминг, Техас, Колорадо и Луизиана предлагалась по цене в 7 центов за гектар. Разумеется, в США не могли отказаться от покупки.

Договор купли-продажи был подписан представителями двух стран 30 апреля 1803г., а весной 1804г. вместо французского триколора над дворцом губернатора Луизианы был поднят звездно-полосатый флаг.

«Это самое важное из всех дел нашей жизни. С этого момента у США есть свое место среди держав первого класса», — заявил один из подписантов договора Роберт Ливингстон. Правда, упоминавшиеся в контракте земли пришлось еще не раз отвоевывать и выкупать у ничего не подозревавших о Франции индейцев, но главное было сделано.

А Наполеон получил свои миллионы. Правда, не полностью. Пришлось еще раскошелиться на выплату комиссионных фирме Barings, обналичившей выпущенные правительством США облигации. (Подлинники документов, доказывающие причастность фирмы к самой крупной в мировой истории сделке с недвижимостью, с гордостью демонстрировали всем посетителям лондонского офиса Barings до самого банкротства фирмы в 1995г.) Впрочем, Наполеону к тому времени было уже не до мелких счетов — у него впереди была коронация, солнце Аустерлица, морозная Россия. После поражения под Ватерлоо императору советовали бежать в США, где его считали практически благодетелем, но он выбрал остров Святой Елены.

Что Сибирь, что Аляска — два берега

О продаже далекой Русской Америки в Санкт-Петербурге впервые задумались в 1853г. Освоение огромной, почти незаселенной территории требовало больших денег, а доходы ожидались скромными. После начала в 1854г. войны с Англией и Францией ситуация стала еще хуже — защищать Русскую Америку от английского флота было нечем. Власти США (их возможный захват Аляски британцами тоже не радовал) даже предлагали фиктивно выкупить русские владения, а после окончания войны вернуть. Но тогда обошлось.

После Крымской войны Аляска окончательно превратилась для разоренной поражением России в чемодан без ручки — бросить жалко, а нести тяжело и неудобно. На одни только субсидии Российско-Американской кампании казна ежегодно тратила по 200 тыс. рублей серебром. Добываемая на Аляске пушнина расходов не окупала, а нефти там тогда не добывали, да и золота еще не нашли.

В марте 1867г. российский посланник в Вашингтоне Эдуард Стекль напомнил государственному секретарю Уильяму Сьюарду «о предложениях, которые делались в прошлом о продаже наших колоний». И добавил, что теперь Россия готова продать Аляску. И не на время, а навсегда.

Через две недели после начала переговоров договор был подписан. В обмен на 7,2 млн долл. золотом США получали в полную собственность саму Аляску, все расположенные между ней и Камчаткой острова и все построенные на них здания, кроме частных домов и церквей. Итого — более 1,5 млн кв. км земли. Примерно по 4,74 цента за гектар. То есть почти на 30% дешевле, чем Наполеон продал Луизиану.

Но даже такую цену за Аляску еще надо было получить. В Конгрессе США многие были противниками сделки, не видя никакой выгоды для страны в покупке «ящика со льдом». Про золото и нефть, напомним, тогда никто и не подозревал. Говорят, что Э.Стеклю даже пришлось давать сенаторам взятки, только благодаря которым договор и был ратифицирован.

18 октября 1867г. в Ново-Архангельске прошла торжественная церемония передачи Аляски новым хозяевам. Живущие здесь русские получили три года на то, чтобы распродать имущество, закончить дела и вернуться в Россию. Однако желавшие могли остаться, став при этом полноправными гражданами США. На членов «диких туземных племен» норма договора не распространялась. С эскимосами и индейцами Аляски власти США обязались обращаться на общих для всех «туземцев» правилах.

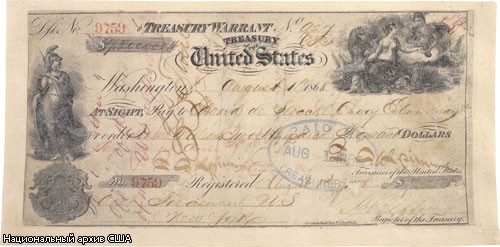

1 августа 1868г. Э.Стекль получил в Вашингтоне чек на 7,2 млн долл. и перевел деньги в Лондон. Опять-таки в банк Barings. Распространенная легенда, что полученное за Аляску золото было отправлено прямиком в Россию и по пути утонуло вместе с кораблем — всего лишь миф. Равно как и история о том, что Аляску не продали, а только сдали в аренду, а коварные американцы потом отказались ее вернуть.

Кстати, полноправным штатом США «ящик со льдом» стал только в 1959г. А 18 октября здесь до сих пор праздник и выходной. Так и называется — День Аляски.

Лебединая песня на рынке межгосударственной торговли землей прозвучала на рубеже XIX-XX веков. Именно тогда состоялась распродажа остатков колониальной империи Испании, над владениями которой в прежние времена никогда не заходило солнце. Потерпев в 1898г. поражение в войне с США, Испания окончательно выбыла из числа сверхдержав и вынуждена была уступить победителю большую часть своих владений. Гуам и Пуэрто-Рико США забрали бесплатно, а за Филиппины выплатили Мадриду 20 млн долларов.

Годом позже Испания за 25 млн песет продала последние крохи своих тихоокеанских владений — острова Палау, Марианские и Каролинские. Флота после неудачной войны у иберийской монархии все равно не осталось, а набиравшая силу Германия на отказ могла и обидеться. На Экваториальную Гвинею и прочие африканские владения Испании покупателей тогда не нашлось.

Зато следующая крупная сделка с землей состоялась именно в Африке. В 1908г. бельгийский король Леопольд II продал Бельгии же свои владения на «черном континенте». До этого времени Свободное государство Конго считалось личной собственностью монарха и все доходы от него поступали непосредственно Леопольду. А выбивались эти доходы настолько жестокими методами, что даже тогдашняя мировая общественность, слыхом не слыхивавшая о современной политкорректности, в конце концов возмутилась. Впрочем, в накладе Леопольд II все же не остался. В обмен на Конго бельгийская казна оплатила долги короля, взяла на себя финансирование начатых им строек в самой Бельгии и добавила наличных. Общая стоимость покупки составила, таким образом, около 200 млн франков.

Последняя крупная сделка состоялась во время Первой мировой войны, когда Дания за 25 млн долл. продала США Виргинские острова. В начале 1917г. власти королевства были больше обеспокоены тем, чтобы не оказаться между сражающимися гигантами, чем о сохранении своих последних южных колоний. Однако когда в 1946г. США предложили 100 млн долл. за Гренландию, датчане от сделки отказались. Война-то к тому времени уже кончилась.

Как видим, чаще всего продавать свои земли государствам приходилось либо в результате проигранной войны, либо в надежде ее избежать. От хорошей жизни Родиной не торгуют. Но кто сказал, что у Греции все хорошо?

Источник

Что делают с населением тех территорий, которые продают другой стране?

Юридически и исторически при заключении подобных сделок сложилась следующая практика по отношению к гражданам/подданным государства-продавца территории:

- они моглиуехать в свою страну;

- они могли остаться и автоматически стать гражданами/подданными страны, приобретавшей территорию.

Если речь шла о колониях (а чаще всего в истории продавались/покупались именно колониальные владения), то данное правило распространялось только на колонистов, туземцы же переходили во владение государства-покупателя автоматически вместе с землей.

Это хорошо иллюстрирует пример продажи Россией русской колонии в Северной Америке — п-ва Аляски — Соединенным Штатам Америки в 1867 г..

Согласно III-ей статьи договора «жители уступленной территории могут по своему желанию возвратиться в Россию в трехгодичный срок, сохраняя свою национальность, но если они предпочитают оставаться в уступленной стране, то они, за исключением, однако ж, диких туземных племен, должны быть допущены к пользованию всеми правами, преимуществами и льготами, предоставленными гражданам Соединенных Штатов, и им должны быть оказываемы помощь и покровительство в полном пользовании свободой, правом собственности и исповеданием своей веры. Дикие же племена будут подчинены законам и правилам, которые от времени до времени могут быть постановляемы Соединенными Штатами в отношении к туземным племенам этой территории».

Несмотря на малую популяцию Русской Америки (не превышало 20’000 человек), практиковалась сложная система разделения населения на категории.

Первая категория — «русскиежители». Это были не только этнические русские, но и все приехавшие российские подданные, служащие в Российско-Американской компании на контрактной основе (сроком от 5 до 7 лет), после исполнения которого они либо перезаключали контракт, либо возвращались на родину.

Русские жители делились в зависимости от обязанностей на почетных, полупочетных и валовых.

Русские жители были самой меленькой по численности группой: в 1864 г. — 1’056 чел.; в 1867 г. — 812 чел.

Также существовала небольшая группа т.н. «русских колонистов» — это были, как правило, престарелые люди, отработавшие на компанию длительное время и решившие остаться. Они исключались из своих прежних сословий, не платили податей, обзаводились семьями и свободно владели имуществом. В 1860 г. таковых насчитывалось 113 чел.

Вторая категория — «креолы» — потомки смешанных браков русских и аборигенов: алеутов, эскимосов, тлинкитов.

Законы Русской Америки по отношению к данной категории лиц отличались от законов Российской Империи. На территории Империи действовало правило причисления креолов к сословию «по отцу», тогда как в колонии они, являясь подданными Империи (по этой самой Второй категории), были обязаны служить определенное число лет в Российско-Американской компании, а потом имели право переехать в Россию и перейти в одно из податных сословий. Но многие из них оставались на Аляске, и со временем стали формировать основу постоянного оседлого населения полуострова. В 1864 г. их численность составляла 2’842 чел (67% — женщины).

Третья категория — «аборигены» или по-другому «инородцы», которые также делились на зависимых, полузависимых и независимых.

Зависимые (алеуты и эскимосы) были обязаны служить Компании, составляли промысловые партии и были крещены в православии. Полузависимые (атабаски) привлекались по мере возможности и также частично были крещены в православии. Их численность в 1864 г. — 10’766 чел.

Независимые (тлинкиты) жили по своим законам, неоднократно предпринимали военные походы на русские крепости и дружественные русским племена (особенно они ненавидели алеутов). В переписи 1864 г. они не учитывались, но есть данные, что их общее число в тот период составляло около 6’000 чел.

Теперь касательно упомянутой статьи договора.

По закону, российскими подданными являлись относящиеся к первой («русские жители») и второй категории («креолы»).Именно и только они имели право либо уехать в Россию, либо остаться и получить гражданство США в 3-летний срок после заключения договора о продаже.

Третья категория («инородцы»), названные в договоре «дикими племенами», передавались вместе с территорией в юрисдикцию США.

Здесь есть спорный момент касательно «креолов» — насколько они являлись подданными в случае прекращения службы в Российско-Американской компании и насколько широко применялось к ним правило переселения в Россию после продажи Аляски.

Но абсолютно точно известно следующее:

- Среди «русских жителей» добровольно решили перейти в американское гражданство только 15 человек (из 812 чел. по Первой категории).

- Несмотря на значительные субсидии на вывоз людей из бывшей колонии в 3-летний срок вывести всех желающих (их число абсолютно точно не превышало 1’000 чел.) не получилось, и нескольким сотням людей, несмотря на многочисленные обращения к русскому правительству с просьбой помочь, пришлось стать гражданами США.

Не могу утверждать точно, но вероятнее всего, что креолы стали первыми настоящими гражданами США в их новом владении — на Аляске.

Источник