- Особенности российской модернизации начала 20 века. История России

- Особенности состояния России в период начала модернизации

- Особенности российской модернизации начала 20 века кратко

- Таблица сравнительного анализа стран Запада и России

- Географическо-экономические факторы для модернизации 20 века

- Социальная модернизация России в начале 20 столетия

- Критичное сословие и новый класс общества

- Задачи модернизации России в 20 веке

- Реформы Петра I: начало модернизации России

Особенности российской модернизации начала 20 века. История России

По данной проблематике написано множество исторических и экономических трудов, диссертаций, статей и эссе. Особенности российской модернизации начала 20 века является обсуждаемой и дискуссионной темой.

Особенности состояния России в период начала модернизации

Рубеж 19-20 веков в истории России характеризуется крайней неравномерностью событий. Западные страны совершили переход от традиционного аграрного к индустриальному обществу. Для этих стран было характерно снижение уровня безработицы, увеличение урбанизации, технологическое развитие. Политическая система основывалась на принципах равенства и закона, быстро шло расширение избирательных прав. До Первой мировой войны шёл активный процесс колонизации ведущими странами мира.

Российская империя находилась в состоянии отставания от мировых колониальных и развитых держав. Это обуславливалось большой площадью государства, которая составляла более 22 млн км, а также последствиями долгого существования системы крепостного права.

Особенности российской модернизации начала 20 века кратко

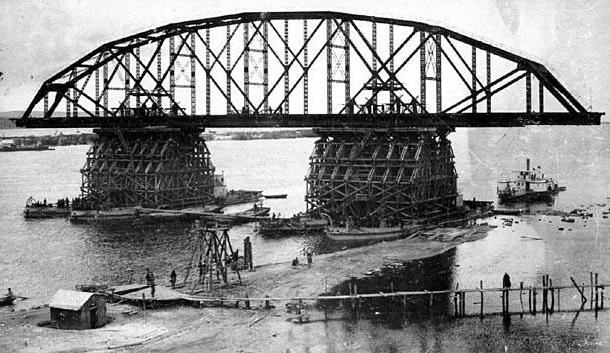

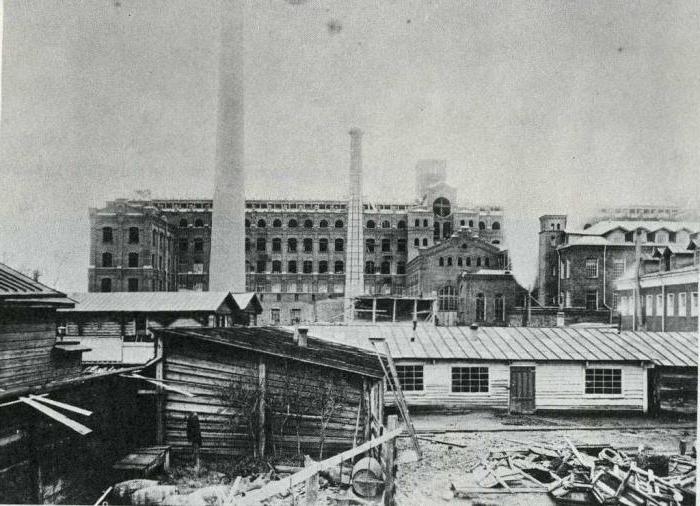

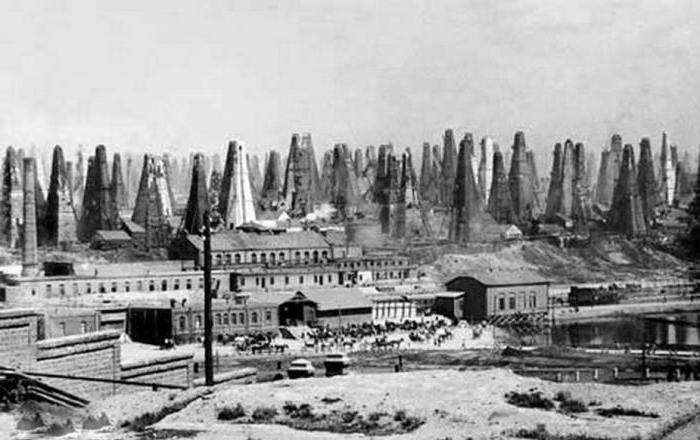

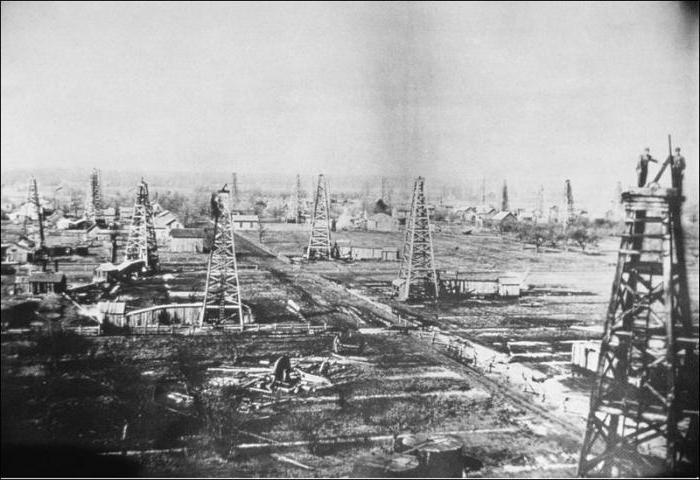

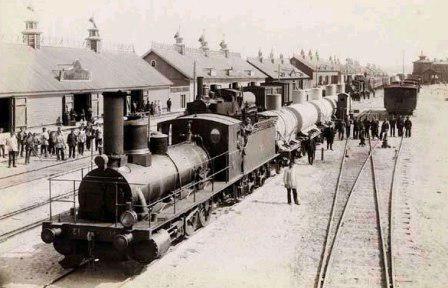

Основной особенностью является государственное вмешательство в экономическое развитие страны. Наибольшее число железнодорожных, земляных и почтовых объектов находится в руках государства. В начале 20 столетия в Российскую империю активно вкладывались иностранные инвесторы. Их вклад составлял около 40%. Франция инвестировала банковскую сферу, довоенная Германия способствовала развитию российской промышленности, Великобритания занималась разработкой рынка цветмета и нефтяных источников. Россия создала благоприятные условия для привлечения заграничных капиталов. По этой причине в 1897 году была проведена денежная реформа министром финансов С. Ю. Витте. Она предполагала введение золотого запаса рубля и его незатруднительную конвертируемость. Многие экономисты утверждают, что постреформенное время до 1914 года было периодом устойчивого экономического роста Российской империи. Однако война и внутриполитические проблемы стали серьезными факторами, которые стали катализатором прекращения роста экономики в стране.

Еще одной значимой особенностью является форсированный переход аграрной Российской империи к индустриальному обществу. На пороге 20 века Россия находилась во втором эшелоне модернизации, поэтому проблема «догоняющего развития» стояла перед властью весьма остро. С этой целью российскими монархами Николаем I и Александром II в середине 19 века был выбран капиталистический путь развития. Ускоренная модернизация в России конца XIX начала XX века задевала те экономические секторы, от которых в наибольшей степени находилась в зависимости военно-политическая мощь страны.

В начале 20 столетия Россия была вынуждена перейти к процессу форсированной модернизации. В связи с этим существовал ряд серьезных проблем и трудностей. Российская империя проигрывала ведущим странам мира по уровню производства товаров. Как следствие – внешнеэкономические проблемы. Оборот внешней торговли России в 5 раз ниже, чем у Великобритании и Соединенных Штатов.

Таблица сравнительного анализа стран Запада и России

Особенности российской модернизации начала 20 века — в таблице ниже.

| Страны Запада и США | Россия |

| В основе появления крупных предприятий лежала политика экономического поощрения государственной властью. | |

| В основе экономического уклада лежала политика невмешательства государства в экономику вплоть до 20 века, позднее государство выступило с точки зрения регулятора. | Экономика России в тот период была в большей степени охвачена именно государственным, а не частным сектором. |

| Преобладающая форма монополий −синдикаты и картели. | |

| Большая зависимость буржуазии от государственной власти. | |

| Вывоз капитала. | Ввоз капитала. |

| Дешевые наемные рабочие, отсутствие достаточного уровня навыков, а также квалификации, малая машинизация отраслей – большее число рабочих на фабриках, чем в Европе и США. | |

| Господство частной собственности в экономике. | Экономика являлась составной – крестьянское производство, полукрепостническое землевладение, натуральное хозяйство; частнохозяйственный уклад. |

| Модернизация имела скачкообразное движение: аграрии не возымели никаких изменений, однако происходил уверенный ход к индустриальному обществу – смешивание двух обществ порождало экономический конфликт. | |

Основной упор был только на тяжелую промышленность, включая добычную отрасль. Географическо-экономические факторы для модернизации 20 векаГлавная проблема Российской империи в начале 20 века заключалась в бедности основного населения страны. Около 82% жителей составляли крестьяне, которые переживали посткрепостной период, сопровождавшийся малоземельем и тягостями выкупных платежей. Для развития промышленного сектора были необходимы дополнительные финансовые вложения. В силу данных обстоятельств почти половина российского капитала была приобретена в кредит у западных стран. Географический фактор также играл роль в вопросе российской модернизации. Огромные территориальные размеры способствовали все большему распространению аграрного труда, так как развитие промышленных комплексов было невозможно из-за климатических особенностей различных труднодоступных регионов. Невовлеченность отдельных социальных слоев стала серьезной проблемой модернизации в России. На протяжении истории страна имела многоукладный характер экономики. Развитие частного капитализма и монополий шло параллельно с патриархальным и мелкотоварным производством, которое не было подвержено модернизации. Мастера кустарного производства, ремесленники являлись неким ответвлением сельскохозяйственной отрасли. Спрос на эти направления способствовал низкому уровню развития фабричного производства. Таким образом, совокупность экономических, политических и географических факторов затрудняли процесс российской модернизация в конце 19 начале 20 века. Социальная модернизация России в начале 20 столетияЭкономические трансформации повлекли за собой и изменения в социальной стратификации общества того времени, которое непременно в них нуждалось. Еще одной особенностью российской модернизации в начале 20 века стало появление новых классов, буржуазии и пролетариата, которые не входили в сословную структуру Российской империи. Сословие дворян, составляющее всего лишь из 1% населения, являлось привилегированным классом, опорой существующего политического строя. Однако экономические условия этого слоя заметно ухудшались во многом из-за возникновения буржуазии, которая приобрела серьезные экономические ресурсы. Но и эта категория была весьма неоднородна: российские и петербургские буржуа заметно отличались друг от друга. Критичное сословие и новый класс обществаСамой значительной и обделенной частью населения (от 80 до 82%) оставалось крестьянство. Проблемы малоземелья и выкупных платежей оказывали давление на жизнь людей. Крестьяне так же, как и буржуазия, были разнородны. Среди них выделяли бедняков, средний класс и зажиточных крестьян («кулаков»). На авансцену выходит новый класс – пролетариат. Данная категория населения испытывала трудности: длительный рабочий день (11 часов), невыносимые условия труда, заниженная оплата, штрафная система, а также отсутствие различных прав и свобод. Задачи модернизации России в 20 векеИсторики традиционно определяют следующие основные задачи, которые ставила перед собой российская власть в начале 20 века:

В задачи входила и модернизация сфер и отраслей экономики, способных укрепить глобальное могущество государства на мировой арене. Источник Реформы Петра I: начало модернизации России

Петровские реформы были вызваны рядом факторов. Нарастало экономическое и военное отставание России от передовых европейских стран, что представляло угрозу национальному суверенитету; служилое сословие по своему социально-политическому и культурному уровню не соответствовало требованиям общественного развития страны, оставалось патриархальной социальной общностью средневековой эпохи, имевшей смутное представление даже о своих сословных интересах; социальная нестабильность порождала необходимость укрепления позиций правящего класса, его мобилизации и обновления, а также совершенствования государственного аппарата управления и армии; необходимо было добиться выхода к Балтийскому и Черному морям. Одним из условий начала реформ стала сама личность царя-преобразователя. Для развития успеха и осуществления прорыва в Черное море Петр принял решение о создании мощного флота. Он также организовал в 1697 г. Великое посольство в Европу в целях приглашения на русскую службу специалистов, закупки вооружения, ознакомления с политической обстановкой, экономическими и культурными достижениями стран Западной Европы. Толчком к проведению военной реформы стало неудачное начало Северной войны (1700-1721). Поэтому им были изменены принципы комплектования и организации армии. Вместо дворянского ополчения и стрелецкого войска создана регулярная армия на основе рекрутских наборов. Для подготовки офицерского корпуса созданы специальные школы, возникла гвардия, создан сильный военно- морской флот. Реформа государственного управления, предпринятая Петром I, преследовала цель создания нового государственного аппарата, способного эффективно осуществлять руководство модернизирующимся обществом. В ходе губернской реформы 1708-1710 гг. страна была разделена на 8 губерний во главе с генерал- губернаторами и губернаторами, назначавшимися царем. Губернаторы сосредоточили в своих руках высшие военные и гражданские функции и всю полноту судебной власти на местах. С 1719 г. губернии стали делиться на 50 провинций, а последние — на уезды. С формированием коллегий реформа получила свое завершение, так как все местные органы стали подчиняться соответствующим коллегиям. Реформа привела к росту местного бюрократического аппарата. В 1711 г. создан Сенат. В 1718 г. на смену приказам были введены 12 коллегий. Ведущими стали Военная, Адмиралтейская и Иностранная. В 1721 г. создана Духовная коллегия (Синод), организованная по образцу светских коллегий во главе с чиновником — обер-прокурором, назначаемым царем. В результате этой реформы церковь полностью подчинилась государству. Структура и функции новых органов власти вплоть до организации делопроизводства, процедуры заседаний, штатного расписания были подробно разработаны в Генеральном регламенте и регламентах отдельных коллегий. В 1722 г. принят Табель о рангах — государственный закон, определявший порядок прохождения службы и устанавливавший иерархию служебных разрядов. Продвижение по служебной лестнице зависело от выслуги, образования, а в итоге – от личных способностей дворянина. В трех разрядах службы — гражданской, военной и дворцовой — все должности разделялись на 14 рангов, от 1-го высшего, например, канцлера в гражданской службе, до 14-го низшего, коллежского регистратора. Табель о рангах отделила чиновный класс от низшей бюрократии. При Петре чиновник уже с 14-го ранга получал личное, а с 8-го (коллежский асессор) — потомственное дворянство. Для военных потомственное дворянство предоставлялось с 14-го ранга — низшего офицерского чина прапорщика. Это давало возможность наиболее способным представителям низов продвигаться вверх по социальной лестнице. Промышленность России пережила наиболее существенные сдвиги в связи с возросшими военными потребностями и активной политикой государства, сумевшего мобилизовать природные и человеческие ресурсы страны. При Петре I было начато освоение нового промышленного района — Урала, ставшего центром металлургии. Легкая промышленность развивалась за счет строительства мануфактур, выпускавших продукцию для военных нужд и, в меньшей степени, для внутреннего рынка. В стране было основано около 200 мануфактур. Особенностью российской промышленности было то, что она создавалась преимущественно за счет казны и долгое время находилась под непосредственным государственным контролем. Другой особенностью промышленности стало широкое использование крепостнического труда на мануфактурах. На вспомогательные работы привлекались государственные крестьяне, приписываемые целыми деревнями к заводу и обязанные в течение 2-3 месяцев исполнять там свои повинности («приписные крестьяне»). А в 1721 г. Петр разрешил мануфактуристам покупать к заводам крепостных крестьян, которых стали называть «посессионными».

Выросло значение внешней торговли. Силовыми методами царь начал переводить торговлю из Архангельска на Балтийское море, что вызвало разорение многих купеческих фамилий. В 1724 г. в России был введен таможенный протекционистский тариф, призванный оградить национальную промышленность от иностранной конкуренции. На экспорт вводились низкие пошлины, чтобы стимулировать продажу русских товаров на внешних рынках. На ввоз устанавливалась высокая пошлина, если эта продукция производилась в России, и низкая, если она не производилась и была необходима для отечественной промышленности (краски, шерсть, сахар-сырец и др.). В результате преобразований Петра I были созданы мощное промышленное производство, сильная армия и флот. Это позволило России добиться выхода к Балтийскому морю, преодолеть изоляцию, сократить отставание от передовых стран Европы и превратиться в крупную державу. Однако форсированная модернизация и заимствование технологий осуществлялись за счет резкого усиления эксплуатации народа, оплатившего крайне высокой ценой положительные результаты реформ. Реформы государственного строя придали новые силы служилому деспотическому государству. Европейские формы прикрыли и укрепили восточную сущность самодержавного государства, чьи просветительские намерения не совпадали с политической практикой. Реформы в области культуры и быта, с одной стороны, создавали условия для развития науки, просвещения, литературы. Однако дворянство, воспринимая ценности европейской культуры, обособлялось от национальной традиции и ее хранителя — русского народа, чья привязанность к традиционным ценностям и институтам нарастала по мере модернизации страны. Это вызвало глубокий социокультурный раскол общества, во многом предопределивший глубину противоречий и мощь последующих социальных потрясений. Источник |