Налоговое бремя в зарубежных странах

Оптимально построенная налоговая система должна, с одной стороны, обеспечивать финансовыми ресурсами потребности государства, а с другой стороны, не только не снижать стимулы налогоплательщика к предпринимательской деятельности, но и обязывать его к постоянному поиску путей повышения эффективности хозяйствования. Поэтому показатель налоговой нагрузки, или налогового бремени, на налогоплательщика является достаточно серьёзным измерителем качества налоговой системы страны.

Научно доказано, что при увеличении налоговой нагрузки на налогоплательщика (рост количества налогов и увеличение ставок налогов, отмена льгот) эффективность налоговой системы сначала повышается и достигает своего максимума, но за тем начинает резко снижаться. При этом потери бюджетной системы становятся невосполнимыми, так как определенная часть налогоплательщиков или разорятся, или сворачивает производство, другая часть находит как законные, так и незаконные пути минимизации установленных и подлежащих к уплате налогов. При снижении налогового бремени в дальнейшем для восстановления нарушенного производства потребуются годы. Кроме того, тот налогоплательщик, который нашёл реальные пути ухода от налогообложения, даже при возврате к «старому» уровню налогового изъятия, уже не будет платить налогов в полном объёме.

В этой связи проблема оптимальной налоговой нагрузки на налогоплательщика играет важную роль в построении и совершенствовании налоговой системы любого государства.

Зависимость между усилением налогового гнета и суммой поступающих в государственную казну налогов ещё в начале второй половины XX века вывел профессор А. Лэффер, построивший параболическую кривую, получившую в дальнейшем название «Кривая Лэффера». Лэффер обосновал, что рост налоговых ставок только до определённого предела ведёт к соответствующему увеличению бюджетных доходов. Превышая этот предел, налоговая ставка становится тормозом для предпринимательской деятельности, при этом ликвидируются стимулы развития экономики, а доходы бюджета начинают сокращаться, поскольку сужается налоговая база.

Необоснованное увеличение налогового бремени, согласно А. Лэфферу, является первопричиной развития теневого сектора экономики. Именно А. Лэффер обосновал, что только снижение налоговой нагрузки стимулирует предпринимательскую деятельность, развивает инициативу и предприимчивость. Рост доходов в бюджет в этом случае осуществляется не за счет нагнетания налогового бремени на товаропроизводителей, а за счёт увеличения производства и расширения на этой основе налогооблагаемой базы. Вместе с тем, «кривая А. Лэффера» лишь показывает указанную зависимость, но не дает четкого представления о предельно допустимой величине налоговых изъятий в бюджет страны. Эта величина не может быть постоянной и достаточно точной, в немаловажной степени её уровень зависит от финансового состояния налогоплательщиков в конкретной стране, от состояния экономики этой страны в целом.

Многовековая практика построения налоговых систем в странах с развитой рыночной экономикой выработала определенные показатели, за пределами которых невозможна эффективная предпринимательская деятельность. Мировой опыт налогообложения показывает, что изъятия у налогоплательщика до 30 — 40 % дохода — та черта, за пределами которой начинается процесс сокращения сбережений и тем самым инвестиций в экономику. Если же ставки налогов и их число достигают такого уровня, что у налогоплательщика изымается более 40-50 % его доходов, то это полностью ликвидирует стимулы к предпринимательской инициативе и расширению производства.

Иными словами, эффективная налоговая система должна обеспечивать разумные потребности государства, изымая у налогоплательщика не более 30 % его доходов. Конечно, из этого правила есть исключения, которые только лишь подтверждают правильность установленного правила. Налоговая система отдельных стран в частности Швеции, построена таким образом, что налогоплательщик отдает в государственную казну 50 % и более своего дохода, и это не подавляет его стимулы к развитию производства. Парадокса в этом нет, поскольку в этих странах государства за счет налогов решает многие задачи экономического и социального характера, которые в большинстве других стран налогоплательщик вынужден решать за счет доходов, оставшихся у него после уплаты всех причитающихся налогов. Так что баланс интересов в данном случае все же сохраняется.

Рассматривая налоговое бремя, можно условно выделить три группы стран: с относительно высоким уровнем налогов, где доля налоговых изъятий в ВВП (включая взносы на социальное страхование) составляет 45 — 55 %, низким — около 20 %, средним — 30 — 40 %. К первой группе относятся скандинавские страны, страны Бенилюкса, Франция, Австрия. Страны с относительно низким уровнем налоговых изъятий — Турция, Южная Корея, Мексика. Страны со средней налоговой нагрузкой — США, Япония, ФРГ, Великобритания, Канада. Общей закономерностью является то, что относительно высокое налоговое бремя имеет место в высокоразвитых странах с достаточно высоким уровнем среднедушевых доходов населения (таблица 3).

Таблица 3 – Удельный вес налоговых поступлений в ВВП (налоговое

бремя) в различных странах.

| Страна | Доля налогов и обязательных платежей в ВВП | Доля налогов без обязательных платежей в ВВП |

| Германия | 42,9 | 23,1 |

| Бельгия | 46,4 | 31,1 |

| Дания | 52,8 | 49,7 |

| Франция | 46,3 | 24,9 |

| Италия | 42,9 | 27,4 |

| Нидерланды | 44,8 | 26,6 |

| Австрия | 45,5 | 29,9 |

| Швеция | 54,2 | 38,1 |

| Великобритания | 33,9 | 27,7 |

| Канада | 36,3 | 21,7 |

| США | 28,6 | 22,7 |

| Япония | 21,8 | 18,2 |

Парадоксом является то, что по уровню среднедушевых доходов Россия серьезно отстает от высокоразвитых стран, а по налоговому бремени стоит в одном ряду с такими странами, как Великобритания, Швейцария, Германия.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Вопрос 2. Понятие и расчет налогового бремени в развитых странах

На макроэкономическом уровне налоговое бремя(налоговый гнет) — это обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к совокупному национальному продукту. Налоговое бремя отражает ту часть произведенного обществом продукта, которая перераспределяется посредством бюджетных механизмов. Некоторые зарубежные экономисты определяют налоговое бремя как меру экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налога или налогов.

Категория налогового бремени применительно к уровню конкретного налогоплательщика отражает долю его совокупного дохода, изымаемого в бюджет. Как правило, расчет этого показателя производится путем отнесения суммы всех начисленных налогов и налоговых платежей к объему реализации продукции (работ, услуг), включая выручку от прочей реализации. Иногда для более точного расчета в состав фискальных платежей включаются платежи во внебюджетные фонды. В некоторых зарубежных странах для расчета налогового бремени используется показатель эффективной налоговой ставки,который представляет собой долю налога в суммарном облагаемом доходе налогоплательщика. Дело в том, что при применении методов обложения доходов плательщиков по методу сложной прогрессии налоговые ставки, установленные законодательством показывают размер обложения лишь для отдельных частей дохода налогоплательщика. Для того, чтобы определить эффективную налоговую ставку, необходимо вначале вычислить долю, изымаемую налогом из каждой отдельной части дохода, а затем их сумму отнести к общей сумме доходов.

Оптимальный размер налогового бремени — центральная макроэкономическая проблема любого государства. В то же время иногда как, в специальной, так и в публицистической литературе приходится сталкиваться с мнением о том, что чем ниже уровень налогового бремени, тем стремительней и динамичней развивается экономика государства. В качестве главного примера этому положению обычно приводят налоговые реформы президента США Рональда Рейгана, осуществившего в начале 80-х годов глобальную налоговую реформу. Однако в настоящий момент в тех же США к налоговым реформам «рейганомики» отношение неоднозначное, а в теории налогообложения постулат «низкие налоги -высокая экономика» до сих пор не доказан и не обоснован.

Наоборот, многие зарубежные экономисты убеждены, что снижение налогов может нанести серьезный ущерб экономике. Так, несмотря на широкое снижение налоговых ставок в 80-е годы, в США резко возрастал дефицит государственного бюджета, а норма сбережений в 1986 г. в разгар налоговой «рейганомики» составляла всего 3,9% — самый низкий уровень этого показателя среди всех промышленных стран того периода.

Как считают специалисты, экономический рост доходов в США также обусловлен тем, что в условиях низкого налогообложения у богатых американцев был существенно ослаблен стимул скрывать свои доходы, которые ими декларируются, что и означало попадание этих ранее скрываемых доходов в национальную статистическую отчетность. Таким образом, совсем не просто рассчитать, действительно ли снижение ставок подоходного налога способствовало ускорению экономического роста.

В то же время не многие знают, что, несмотря на снижение налоговых ставок, в США параллельно осуществлялось частичное увеличение ставок налогов на капитал и налогов с доходов корпораций. Таким образом, как показывает практика развитых зарубежных стран, снижение налогов само по себе мало способно изменить темп экономического роста в долгосрочной перспективе.

Необходимо учитывать, что общепризнанной в теории налогообложения выступает кривая Лаффера (Laffer currve), показывающая связь между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений в бюджет. В соответствии с этой кривой снижение ставок до предельной точки налогообложения вызывает прямое снижение поступлений в бюджет. В то же время повышение ставок после предельной точки влечет за собой сокращение налоговых доходов. Представляется, что именно этот аспект необходимо учитывать в первую очередь, рассматривая вопрос о влиянии размера налогов на темпы экономического развития, в то время как ставить во главу налогового реформирования непроверенные и спорные положения — необоснованно.

Для характеристики изменения налоговых поступлений под влиянием определяющих экономических факторов (валового национального продукта, доходов населения, уровня розничных цен и т.д.) в макроэкономике применяется такой показатель, как коэффициент эластичности налогов(tax elasticity).

Коэффициент рассчитывается по формуле:

где Э — коэффициент эластичности;

X — начальный уровень налоговых поступлений (всех, группы налогов или отдельного налога);

Х 0 — прирост налоговых поступлений (всех, группы налогов или отдельного налога);

Y — начальный уровень определяющего фактора (например, ВНП, доход и др.);

Y 0 — прирост анализируемого фактора.

Коэффициент эластичности налогов показывает, на сколько процентов изменяются налоговые доходы (группы налогов или отдельного налога) при изменении определяющего фактора на 1%.

Данный коэффициент может быть больше, равен или меньше единицы. Если он равен единице, то доля налоговых доходов государства в ВНП остается стабильной. Так, в Германии коэффициент эластичности всех налогов на протяжении двух десятилетий равен 1. Если коэффициент больше единицы, то налоговые доходы увеличиваются более быстрыми темпами, чем возрастает ВНП и удельный вес налоговых доходов в ВНП возрастает. При коэффициенте меньше единицы, доля налоговых поступлений в ВНП снижается.

Для оценки налогового бремени используется показатель интегральной полной ставки налогообложения (ПСН)добавленной стоимости как отношения суммы всех налогов и обязательных платежей, внесенных предприятием, его работниками и собственниками в госбюджет и государственные внебюджетные фонды, к величине добавленной стоимости при условии уплаты общих для всех предприятий налогов и реализации продукции на внутреннем рынке. Упрощенная формула расчета такова:

ПСН = (НП + HP + НС) х 100%/ДС, (2)

где ДС — добавленная стоимость;

НП — общая сумма налогов с предприятия, включая сборы, обязательные отчисления и другие изъятия в бюджет и внебюджетные фонды;

HP — налоги с работников (прежде всего, подоходный налог и взносы в пенсионный фонд);

НС — налоги с собственников или инвесторов (налог на прибыль от долевого участия или дивиденды).

Под добавленной стоимостью здесь понимается разница между выручкой от реализации продукции и материальными затратами на ее производство (сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, платежи за топливо, энергию, воду и т.п.). Зарубежные исследования показывают, что если полная ставка налогообложения превышает 40% (так называемый порог Лаффера), то инвестирование в производство становится невыгодным.

Налоговое бремя, измеренное показателем полной ставки налогообложения, в России слишком высокое даже по сравнению с Европейскими странами.

Дата добавления: 2015-01-12 ; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав

Источник

Налоговая бремя развитых стран

Научно обосновано ? если увеличивается налоговая нагрузка на плательщика (возрастает количество налогов и увеличиваются ставки налогов, отменяются льготы), то сначала мы наблюдаем действенность налоговой системы, а позже постепенное её снижение. В результате чего происходят невосполнимые потери бюджета, потому что некоторая часть налогоплательщиков становятся банкротами, другая часть вынуждена свернуть производство, иные же плательщики ищут различные пути, чтобы свести сумму подлежащих к уплате налогов к минимуму. А для восстановления эффективного производства при снижении налогового давления необходимы многие годы.

Помимо этого, налогоплательщик, нашедший достижимый путь ухода от налогообложения, уже не будет готов платить налоги в полном объеме, если в результате всё вернется к прежнему уровню налогового изымания. Сразу же возникает проблема в построении и улучшении налоговой системы любой страны – развитой или находящейся в переходном периоде [2].

Налоговая система является совокупностью налогов, всевозможных сборов и платежей, различных форм, принципов и способов их установления, трансформирования или отмены актов, обеспечивающих их оплату, поверку и ответственность за несоблюдение налогового законодательства.

В последние годы все активнее аналитики, экономисты и ученые обращают свое внимание на налоговое бремя в России. Этот вопрос представляется актуальным на фоне введения новых налогов, как на федеральном, так и на местном уровне. Однако прежде чем делать выводы относительно чрезмерности налоговой нагрузки в Российской Федерации, имеет смысл рассмотреть опыт зарубежных стран в данном вопросе, а также общемировые показатели.

В настоящее время в мировой практике выделяют четыре модели налоговых систем, которые различаются по уровню налоговой нагрузки: англосаксонскую, континентальную, латиноамериканскую и смешанную. Целесообразно остановиться на каждой из них, поскольку каждая объединяет достаточно внушительные блоки стран.

Англосаксонская модель: налоговое бремя несут граждане.

Данная модель ориентирована преимущественно на прямое налогообложение, а основная часть налогового бремени возложена на физических лиц. Основным источником доходов государственного бюджета в таких странах является подоходный, который формирует в бюджете долю размером:

? 60 % – в Австралии;

? 36,7 % – в Великобритании.

Средний размер налоговой нагрузки в таких странах по всем категориям налогоплательщиков в 2015 году составил 30,5 %.

Континентальная модель: приоритет косвенных налогов.

В странах с континентальной системой налогообложения можно отметить значительную долю отчислений на социальное страхование. Число косвенных налогов больше, чем прямых. Центральное место в вопросе финансирования бюджета занимает НДС, который был изобретен во Франции. Там ныне сборы от НДС образуют более 50 % бюджетных доходов. Похожая ситуация складывается в Нидерландах, Франции, Австрии и Бельгии.

Средний размер налоговой нагрузки в этих странах в 2015 году составил 42,2 %, в основном из-за скандинавских стран, которые собирают значительное число налогов для выполнения масштабных социальных программ.

Латиноамериканская модель: поиск равновесия в условиях инфляции.

Экономики этих стран отличаются существенными инфляционными тенденциями, поэтому правительства активно манипулируют соотношением прямых и косвенных налогов, чтобы защитить государственные доходы от влияния инфляции.

Упор при этом делается преимущественно на косвенные бюджетные поступления, которые более приспособлены к условиям высокой инфляции, в то время как прямые привязываются к конкретным функциям государства. Например, на протяжении последних трех лет косвенные налоги составляли порядка 46 % бюджетных поступлений в Чили, 42 % – в Перу и 49 % – в Боливии.

Средняя налоговая нагрузка в странах с латиноамериканской моделью в 2015 году составила 29,3 %.

Смешанная модель: манипуляции с бюджетными доходами.

Данная модель характерна для стран, которые крайне часто диверсифицируют структуру доходов своего бюджета и активно манипулируют налоговыми и неналоговыми источниками и перекладывают нагрузку с одних налогоплательщиков на других. К числу таких стран относятся США, Аргентина, Италия и Россия.

Показатель налогового бремени в этих странах в 2015 году был оценен ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) на уровне 33,8 %.

Следует отметить, что по данным все той же ОЭСР в 2015 году налоговое бремя сократилось в 9-ти странах-членах, а в 21-й стране, наоборот, возросло. Прирост затронул Португалию, Турцию, Словакию, Данию и Финляндию, а уменьшение было отмечено в Норвегии, Чили, Новой Зеландии [1].

Рассмотрим налоговые системы следующих государств: Италия, Венгрия, Молдова, Россия и Сент-Винсент.

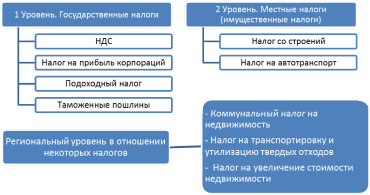

Двухуровневая налоговая система Италии представлена на рис. 1.

Рис. 1. Налоговая система Италии

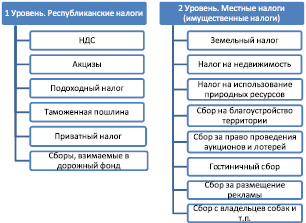

Рис. 2. Налоговая система Молдовы

Рис. 3. Налоговая система Венгрии

Двухуровневая налоговая система Молдовы представлена на рис. 2.

Налоговая система Сент-Винсент, являющейся оффшорной зоной, предполагает: фиксированный правительственный сбор с компаний, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль компаний, но также предполагается отсутствие налога на прирост капитала, отсутствие налога на прибыль нерезидентов, отсутствие налога на прибыль корпораций, отсутствие налога на трансферты и гербовые сборы.

Двухуровневая налоговая система Венгрии представлена на рис. 3.

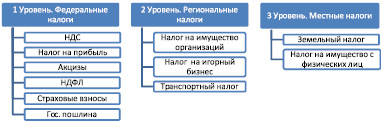

Трёхуровневая налоговая система России представлена на рис. 4.

Рис. 4. Налоговая система России

Проанализировав налоговые системы стран, представленные на рисунках, можно сделать вывод о том, что налоговые системы Италии, Венгрии и Молдовы между собой немного схожи, но все-таки есть и принципиальные различия, как в количестве уплачиваемых налогов, так и структурной организации. Налоговая система Российской Федерации является не менее сложной и имеет уже трехуровневую систему организации установления и изъятия налогов. Такая организация присуща государствам, имеющим федеральное устройство, к которым и относится Россия. И наконец, система налогов Сент-Винсента является наиболее привлекательной и достаточно стабильно развивающейся офшорной зоной, имеющей преимущества и огромные возможности в минимизации уплачиваемых налогов.

В рамках исследования авторы опирались на данные сайта РБК и постарались детально проанализировать механизм налогообложения в 5 странах из 178 возможных [5].

К примеру, для того, чтобы оплатить все необходимые 24 налога в Венгрии, нужно потратить 340 часов, то есть чуть больше 14 дней. Италия, хотя и требует оплатить «всего» 15 налогов, но на их полное погашение необходимо истратить чуть больше времени, нежели в Венгрии, а именно 360 часов. Среди представленных участников рейтинга есть страны, превысившие 50 % полную налоговую ставку, за исключением России – это представители Южной Европы – Италия, и Центральной Европы – Венгрия. Лидером является Италия, в которой бизнесмен обязан отдавать 76,20 % своего заработка для того, чтобы к нему не было налоговых претензий со стороны государства.

В приведенной таблице представлен рейтинг стран по уровню сложности налоговой системы.

Налоговая система России в окружении аутсайдеров, к примеру таких, как Белоруссия (124 налога и 1188 часов на их погашение); Украина (99 налогов и колоссальное время на их погашение – 2084 часов, то есть больше, чем полугодие), выглядит не так печально: порядка 22 налогов и около 19 дней в год на полное погашение. Хотя ставка неслишком отстает от венгерской – 55,1 %. Для примера, самая низкая фискальная ставка согласно рейтингу РБК – 8,4 % принадлежит такому островному государству, как Вануату.

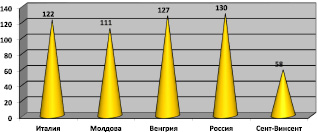

На рис. 5 представлена диаграмма, наглядно демонстрирующая, какое место занимает то или иное государство в общем рейтинге организации системы налогообложения во всем мире.

Общий индекс в рейтинге налоговых систем был рассчитан по нескольким показателям: общее количество налогов, затраты времени, частота и методы оплаты, индикаторы налоговых ставок, а также количество государственных органов, которые задействованы в процессе.

Рейтинг некоторых стран по уровню сложности налоговой системы

Место, занимаемое в мире

Общее число налогов

Время, необходимое на уплату налогов, часов в год

Полная налоговая ставка, %

Рис. 5. Рейтинг стран по простоте налоговой системы

Оценили налоги и обязательные платежи, установленные правительством данных стран на государственном, а также местном уровне, которые необходимо заплатить каждому предприятию. В своём исследовании рассматривали следующие налоги: налог на прибыль, подоходный налог и НДС.

Среди других стран мира по уровню налоговой нагрузки Россия сегодня занимает серединное положение. Существенно опережают её страны скандинавской модели, которые отличаются весьма существенным налоговым бременем на налогоплательщиков. Тем не менее и система социального обеспечения в этих странах – одна из самых развитых в мире.

В то же время опасение вызывает тот факт, что меньшим давлением на налогоплательщиков отличаются те страны, которые проводили в течение последнего года реформы по увеличению объема налогообложения граждан.

Например, в 2011–2013 годах правительство Мариано Рахоя в Испании провело более 30-ти налоговых реформ, большая часть которых была направлена на увеличение налогового бремени. Так, налог на прибыль возрос с 15 до 21 %, а НДС – с 18 до 21 %. Эти реформы вызвали социальное недовольство.

В Израиле, где положено платить налог с абсолютно любого дохода, подоходный налог взимается по прогрессивной шкале и составляет 10, 20, 30, 46 % с разных сумм дохода. При этом эта страна также в рейтинге оказалась на 5 позиций лояльнее России по степени налоговой нагрузки.

Россия опережает по налогам даже страны-партнеры по Таможенному Союзу. Например, в Казахстане НДС ныне взимается по ставке 12 %, в то время как в России она закреплена уровне 18 %, а подоходный налог и налог на прибыль у южного соседа РФ составляет 10 и 15 % соответственно [4].

В то же время в России в последнее время власти все чаще вспоминают о необходимости усиления фискального бремени в стране. Это вполне закономерно, поскольку на фоне падения темпов экономического роста, снижения цен на нефть и падения валютного курса рубля в бюджете образуется существенный дефицит, который придется покрывать.

Умеренность налогового бремени экономисты привыкли измерять по кривой Лаффера. Её суть сводится к тому, что существует некоторая пороговая точка налоговой ставки, до которой увеличение налогов приведет к росту доходов бюджета, а после – наоборот, к уменьшению. По мнению многих аналитиков, Россия уже преодолела эту пороговую точку.

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что наибольшая налоговая нагрузка характерна для стран континентальной модели налоговой системы, среди которых особенно выделяются скандинавские государства. Уровень налогового бремени в среднем по миру ныне составляет 33–34 %.

Одним из важных направлений развития и усовершенствования любой системы, а в частности системы, касающейся налогообложения, является изучение содержательной стороны, которая направлена непосредственно на выявление как сильных, так и слабых сторон в каждом аспекте её изучения: организационном, компонентном и функциональном. В ходе проведения анализа уместно применять метод сравнения данной системы с подобными моделями других систем, чтобы сопоставить частные системные характеристики и определить их соответствие миссии и назначение анализируемого объекта [3].

Имяреков С.М., д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента и торгового дела Саранского кооперативного института (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», г. Саранск;

Колесник Н.Ф., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск.

Источник