История архитектуры эпохи капитализма

С развитием капитализма (середина XIX в.) в градостроительстве произошли глубокие изменения. Научные и технические открытия в промышленном производстве, строительство железных дорог, упорядочение транспортной сети городов, замощение улиц и площадей, уличное освещение привели к поискам новой структуры городов и возникновению новых сооружений: фабрик, заводов, административных зданий, доходных домов, вокзалов, спортивных сооружений, выставочных залов, торговых зданий и т. д. Появились новые конструктивные материалы (чугун, сталь) и новые методы, облегчающие строительство. Чугунные колонны, стропила, перекрытия начинают сочетать с каменными, кирпичными и деревянными стенами. Впервые металл конструктивно соединяют со стеклом: крытые рынки, вокзалы, универмаги с металлическими сводчатыми перекрытиями.

Большое значение для развития архитектуры имели всемирные промышленные выставки. Здание Всемирной промышленной выставки в Лондоне — Кристалл-палас (1851, Д. Пэкстон, рис. 24) — было сооружено впервые в архитектурной практике только из стали и стекла. Остекленные элементы и стальные рамы положили начало так называемой ажурной архитектуре. Памятником архитектуры стала 300-метровая Эйфелева башня (1889, Г. Эйфель), построенная для Всемирной промышленной выставки в Париже. Начиная с 30-х годов XIX в. для композиции и художественной отделки зданий характерны стилизация (подражание стилям прошлого) и эклектика. Псевдоготический стиль выражался в деталях фасадов и интерьере, псевдопомпейский — в имитации росписи древней Помпеи.

Эклектика — смешение форм различных стилей — привела к нарушению связи между функцией, конструкцией и обликом архитектуры. Пестрой эклектической обработкой отличались фасады доходных домов, банков, вокзалов.

В начале 90-х годов XIX в. в Бельгии, Франции, Голландии, Австрии, Германии почти одновременно возник как реакция на эклектику новый стиль — модерн (франц. — современный), который порывал с исторической преемственностью в мировом искусстве. Для него характерны простая выразительность плавных линий (плавные изгибы стен и сложные криволинейные очертания деталей, окон, дверей), живописность цветовых решений, использование новых материалов — бетона, стали, керамики, освобождение от симметрии и классических форм, в том числе ордеров. Идеологом нового стиля в архитектуре был бельгиец Ван де Велде, работавший в Германии. В творчестве испанского архитектора А. Гауди (1852—1926) даже несущие конструкции имеют силуэт «льющихся линий». В стиле модерн строились городские особняки и загородные виллы.

В США в конце XIX в. в Чикаго впервые появилась идея использовать стальной каркас в строительстве многоэтажных зданий. Конструктивные и функциональные проблемы высотного строительства разработал американский архитектор Л. Салливен (1856—1924), которому принадлежит крылатая фраза «форма следует функции», т. е. форма сооружения зависит от его назначения. С 60-х годов XIX в. бетон стали армировать, чтобы увеличить сопротивление растяжению, сжатию и изгибу. Была разработана железобетонная рамная конструкция многоэтажного жилого дома (1903, О. Перре). К началу XX в. относится создание больших промышленных комплексов на основе железобетонных конструкций, стального каркаса, элементов заводского изготовления, что привело к возникновению идеи унификации и стандартизации элементов зданий.

Другой путь, по которому шло развитие архитектуры, был связан с использованием пластических свойств железобетона, т.е. его способности принимать любую форму. Пластически динамичный объем Башни Эйнштейна в Потсдаме (1920—1921, Э. Мендельсон) воспринимается как скульптура.

Для периода 1917—1926 гг. характерно увлечение формальными элементами, плоскостями, геометрическими телами (голландская группа «Стиль»). Под влиянием этого направления создан Дом над водопадом в Бэар-Ране, Пенсильвания (1936, Ф. Райт, рис. 25), в котором пересечение прямоугольных объемов под прямым углом — один из приемов равновесия всей композиции.

В Баухаузе — художественно-промышленном училище г. Веймара, которое было основано архитектором В. Гропиусом, — зарождается новое течение в архитектуре (1920-е годы) — функционализм, провозгласивший идею синтеза искусства и техники основой современного формообразования. Функционализм требовал строгого соответствия зданий протекающим в них производственным и бытовым процессам (функциям).

Один из лидеров функционализма — немецкий архитектор Ми с ван дер Роэ (1886—1969) — выдвинул новую концепцию пространства: стена — не подчиненный элемент, а имеет самостоятельное значение, связывая внутреннее пространство с окружающей средой. Он развивал идею совершенной «универсальной формы» в архитектуре, т.е. пригодной для любых зданий.

Один из создателей современной архитектуры — французский архитектор и теоретик архитектуры Ле Корбюзье (1887—1965) — видел основу обновления архитектуры в современной технике и серийности индустриального строительства. Он формулирует пять основных принципов новой архитектуры: гибкая планировка, возможная внутри каркасной конструкции; свободное решение фасада, вынесенного перед каркасом; сплошные горизонтальные ленты окон; плоская крыша, используемая как сад; постановка здания на железобетонные столбы с отрывом от земли, чтобы продолжить под зданием зеленую зону. Эти принципы нашли свое отражение в архитектуре жилого блока в Марселе (1947—1952, рис. 26), который представляет собой единый 17-этажный жилой дом, оснащенный магазинами, детскими садами, амбулаториями, гостиницами, большими двухэтажными квартирами. Размеры дома и его элементов установлены по разработанной архитектором модульной системе — модулору — ряду пропорциональных величин на основе принципа «золотого сечения», увязанных с размерами человеческой фигуры.

В Западной Европе и Америке после войны развитие архитектуры получило название «современное движение». Ему была присуща ориентация на рациональную геометрию технического мира. Начало оно получило в Италии, где возникла проблема строительства новых зданий в архитектурной среде старых городов, их функциональной и художественной связи. В Милане Башня Веласка (1954—1957, коллектив ББПР) и универмаг «Ринашенте»в Риме (1959—1961, Ф. Альбини) соединили рациональную тему с ассоциацией исторической застройки. В доме Бальди близ Рима (1959— 1961, П. Портогези) введена организация перетекающих пространств (необарокко). В архитектуре 50-60-х годов при строительстве отелей, мотелей, зрелищных сооружений, крытых бассейнов, стадионов широко использовались достижения строительной техники. Большие залы стали перекрывать вантовыми покрытиями — гибкими элементами типа растяжек, системой стальных тросов, растянутых между наклоненными железобетонными контурами (хоккейное поле Йельского университета, США, Нью-Хейвен, 1958, Э. Сааринен).

В архитектуре новых колледжей студенческого городка Йельского университета в Нью-Хейвене (1958—1962, Э. Сааринен) на сложившуюся неоготическую застройку наложена новая декорация с башней и группировкой блоков вокруг дворов.

В здании медицинских лабораторий Пенсильванского университета в Филадельфии (1957—1961, Л. Кан) выражено обращение к изначальным архетипам традиционного европейского зодчества — массивности, симметрии, естественному освещению каждого помещения. В большом монументе мемориального центра в Хиросиме (Япония, 1956, К. Танге) железобетонные конструктивные формы имитируют приемы национальной тектоники. Для этого периода характерно массовое строительство высотных зданий (небоскребов), создание нового типа здания — параллелепипеда со стальным каркасом, с нерасчлененным внутренним пространством и сплошным остеклением навесных стен (здание Сиграм Билдинг в Нью-Йорке, 1956—1958, Мис ван дер Роэ; Джонсон, рис. 27). Здание имеет простую геометрическую форму, выразительность которой достигается простейшими архитектурными средствами.

Новая Национальная галерея в Берлине (1962—1968, Мис ван дер Роэ) показывает выход стиля Миса к архетипам классической архитектуры (неоклассицизм).

Гибкость пространственно-пластической структуры монолитного железобетона выражена в Капелле в Роншане (1950—1954, Ле Корбюзье, рис. 28).

Поворот американской официальной архитектуры к неоклассицизму 60-х гг. вызвал заказ на проектирование 50 зданий дипломатических служб США в различных странах мира.

В здании посольства США в Дели (1954—1958, Э.Д. Стоун) как бы хрустальный ларец Миса был одет ажурными решетками — орнаментом.

Неоклассицизм 60-х годов массивен и респектабелен. Крупнейший псевдоклассический комплекс 60-х годов — культурный центр Линкольна в Нью-Йорке (1962—1968) — площадь с аркадой здания Метрополитен-опера (У. Гаррисон), где фланги — театр штата Нью-Йорк (Ф. Джонсон); замыкает ее филармония (М. Абрамович). Симметрия, ритм колоннад, ярусные залы, белый мрамор с красным плюшем, анодировка, хрусталь люстр — версия американского неоклассицизма.

Рационализм в некоторых странах на базе неоклассицизма США стал основой профессионального сознания. Технологизм определил архитектуру жилища в том же стиле без метафор. Схемы неоклассицизма не имеют конкретных ассоциаций в истории.

«Новая архитектура»в 60-е годы стала распадаться. Массовое сознание отвергало техницизм.

Новое веяние в архитектуре современного капиталистического мира — постмодернизм (его популяризаторы Ч. Дженкс, Р. Стерн и Ч. Мур) — направление, ищущее субъективные, сенсационные эффекты благодаря неожиданным формам.

Его принципы: подчинение факторам окружающей среды; введение элементов исторических ассоциаций; возвращение неконструктивных и нефункциональных элементов архитектуры. Архитектура провозглашается способом коммуникации с зашифрованной символикой, многозначностью образа, эклектичностью формальных средств. Появляются здания — копии образов прошлого.

Альтернативные новации возникли в 70-е годы в разных местах — в США, Великобритании, Франции, Бельгии, Испании, Австрии, Японии. Они были разными: с одной стороны, нейтральный каркас, а с другой — архитектура образного начала с новыми формами историзма. Жилой дом в Токио (К. Курокава, рис. 29) с квартирами-капсулами, навешенными на металлические башни остова, демонстрирует отход от традиционных тектонических схем и пластических средств гармонизации.

Итогами поисков стал обобщающий стиль — постмодернизм.

Модернизму новой архитектуры приставка «пост» придала определенное противопоставление. Три его принципа: контекстуализм — подчинение архитектуры фактору среды и контексту культуры, аллюзионизм — введение в объект намеков (аллюзий), отсылающих к историческому времени, и орнаментализм — расширение круга архитектурных элементов. Характерно двойное кодирование: соединение современной техники с исторической традицией для достижения коммуникативности с публикой.

«Классический образ» постмодернистского кича создал Чарльз Мур, один из наиболее утонченных архитекторов направления постмодернизма.

Фонтан на площади Италии в Нью-Орлеане, США (1975—1980, Ч. Мур) показал постмодернизм и приемы кича в архитектуре; видна реминисценция итальянской архитектуры рубежа XIX и XX вв.

Ироническая вариация неоклассицизма представлена фрагментом экспозиции «Биеннале-80» в Венеции (1980, X. Холляйн). Таковы были примеры экстравагантных частных домов, выставочных павильонов, интерьеров дорогих магазинов и туристических бюро. В крупных престижных объектах постмодернизм 80-х годов приобрел респектабельность. Начало положили работы Ф. Джонсона рубежа 70-80-х годов. Для, небоскреба фирмы «АТТ-билдинг»на Мэдисон авеню в Нью-Йорке (1978—1983, Ф. Джонсон) применено расчленение на три части по вертикали: основание, тело, венчание; облицовка из розового гранита.

В Портленд-билдинге в Портленде, США (1982) М. Грейвз представил постмодернистский вариант крупного офиса. Сущность его стиля — кубизм.

После укрепления позиций постмодернизма в американской и западноевропейской практике стали появляться прямые копии памятников прошлого. В 80-е годы появилось псевдопалладианст-во. Интерьеры Госдепартамента США в Вашингтоне (1985, А. Гринберг) несут палладианские черты.

Историзм 70-80-х годов имеет определенное наследие. Здание общественного центра Хиллингдона в Лондоне (1974—1979, Э. Дербишир, Р. Метью, Р. Джонсон) приведено к масштабу жилищ Лондонского пригорода начала века. Жилой комплекс, расположенный вдоль гавани озера Тегель (1987, Ч. Мур), — наиболее зрелищный жилой комплекс в духе постмодернистского историзма на Международной строительной выставке в Западном Берлине. Идея выставки — интеграция с городским контекстом («Критическая реконструкция») с целью обновления, исправления и завершения его.

В доме на Фазаненштрассе в Берлине (1986, Г. Бем) преобразован исторический тип 8-этажного «берлинского дома», характерного для застройки 1920-х годов.

Преобразование здания заброшенного парижского вокзала Орсэ (1898—1900, В. Лалу) в музей искусства XIX века (1974—1986, Г. Ауленти) стало крупнейшим достижением архитектуры. Новая функция потребовала изменения структуры внутреннего пространства.

Испанский архитектор Рикардо Бофилл, работавший со своей фирмой «Де тальер де Архитектура» во Франции, создал «индустриализованный ренессанс»в жилых комплексах: «Аркады в озере» (1975, Р. Бофилл) в Сен-Кантен ан Ивалин, жилой комплекс «Театр» в Мари ла Варье (1978—1983, Р. Бофилл) и жилой комплекс «Антигона» (1979—1984, Р. Бофилл) в Монпелье. Ансамбли Бофилла представляют собой крупные комплексы отчужденного мира — близкого к кичу историзма.

Рационализм 70-80-х годов отличается от рационализма 20-х годов и «новой архитектуры»послевоенного периода.

Кладбище в Морене (1971—1977, А. Росси) лаконично, излучает впечатление спокойной монументальности.

Альдо Росси развивает линию неорационализма, основанного на архетипах классической архитектуры. Третья архитектурная выставка Венецианского Биеннале в 1985 г. по сравнению с Первой в 1980 г., декларировавшей историзм, противостояв «современному движению», показала новую картину развития архитектуры.

В новом корпусе Государственной галереи в Штутгарте (1977—1985, Дж. Стерлинг) представлен метафорический историзм 1980-х годов. Произведения Дж. Стерлинга художественно значительны. Рядом можно поставить только Паоло Портогези и Витторио Джиль-отги, которые вывели концепцию необарокко на новый уровень. Они разработали ансамбль Исламского культурного центра в Риме (1976—1992, П. Портогези, В. Джильотти), в котором виден синтез восточной и западной культур в историзме 1980-х годов.

Обращения к опыту истории, к «классическим» системам архитектурного языка и образам прошлого чередуются с временем поиска нового.

Источник

Направления архитектуры капиталистических стран

Со второй половины XIX в., в период бурного развития капитализма, появилось много новых типов зданий в связи с новыми социальными потребностями. Это — многоэтажные жилые дома доходного типа, промышленные здания, универсальные магазины, здания банков, вокзалов, столовых, депо и т. и.

В композиции и художественной отделке этих зданий использовались чаще всего механически элементы стилей прошлых эпох. Так возникла архитектура эклектизма. Объясняется это, в первую очередь, безразличием основных заказчиков — капиталистов — к идейной направленности архитектуры: главной целью строительства зданий стала лишь экономическая выгода, доходность предприятия. Эклектизм начал проявляться в Западных странах с 1830—1840 годов, а в России с середины XIX в. Характерной особенностью эклектики является смешение различных архитектурных форм в одних и тех же сооружениях. Для «украшения» зданий заимствовались декоративные мотивы готики, ренессанса, барокко, рококо, а в России — деревянного русского зодчества в каменных зданиях. При этом внешняя композиция обычно не отражала плановых решений зданий, которые неплохо удовлетворяли функциональным требованиям новой эпохи. В начале XIX в. в конструкциях широко начали применять чугун и железо, из которых выполнялись стойки-колонны, перекрытия, опила, а с 1860 годов в строительстве началось использование бетона и железобетона.

Новые конструкции, основанные на применении современных строительных материалов, не нашли художественного осмысления при создании новых композиционных зданий, органическая связь между тремя сторонами архитектуры — функциональной, конструктивной и художественной — была нарушена. Среди стилей, распространенных в период 1830—1840 гг. в европейском строительстве, широко использовались так называемые неогреческий, помпейский и мавританский. Помпейский стиль применялся для внутренней отделки зданий с подражанием помпей-ским росписям и фрескам.

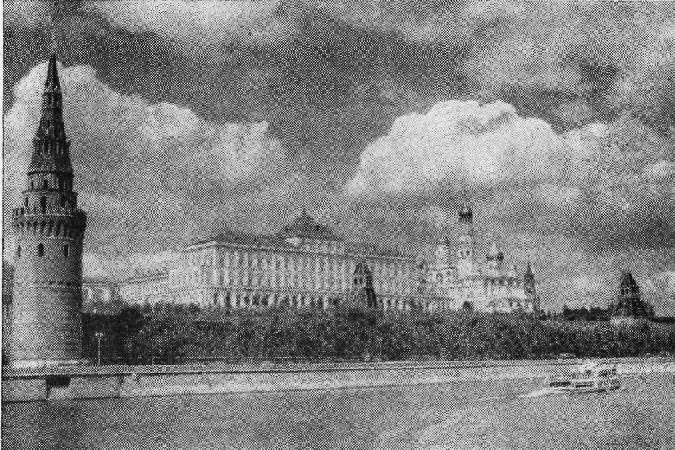

Широко распространен был также псевдоготический стиль, в котором находили сочетания мотивы французской, немецкой и английской готики. В убранстве интерьеров появились характерные для готики обрамления окон и дверей в форме стрельчатых арок, плафоны, покрытые криволинейными тягами, и пр. В России наряду с мотивами, пришедшими из Западной Европы, с 1830 годов начал проявляться интерес к древнерусскому зодчеству и мотивам византийской архитектуры, приведший к ложнорусскому стилю. Причиной, вызвавшей распространение этого стиля, послужило одобрение царем Николаем I проекта церкви в русско-византийском духе. После этого в массовом порядке в таком стиле начали строиться не только церкви, но и общественные здания, дома и пр. Модное направление вызвало появление на улицах городов домов в стиле ропет с украшениями как бы из резного дерева, а в самом деле выполненных в штукатурке в виде полотенцев, петухов, кувшинов, кокошников и пр. Одним из примеров удачного использования традиций древнерусского и средневекового зодчества, может служить композиция Большого кремлевского дворца, построенного в 1848—1850 гг. по проекту архитектора К. А. Тона (рис. 1). Несмотря на стилизованные формы окон с гирьками и чуждое русской архитектуре барочное завершение дворца, это здание поставлено в ансамбле Московского кремля с большим тактом. Оно не загораживает соборов и эффектно завершает панораму кремля со стороны Большого Каменного моста.

Во второй половине XIX в. во внешнем убранстве зданий и для внутренней отделки начинают использоваться архитектурные формы барокко.

В застройке городов основное место в этот период занимали многоэтажные жилые доходные дома, фасады которых имели пеструю эклектическую обработку с использованием разных стилей. Балконы, лоджии, эркеры, а также декоративные башенки на углах зданий, ставшие модными в конце XIX в., не могли создать цельных композиций зданий, и это внешнее декоративное понимание архитектуры не могло привести к созданию нового стиля в капиталистической архитектуре. Особенно сильно эклектика проявилась в архитектуре США. Примером художественной неполноценности американской архитектуры того времени служат небоскребы, построенные в Чикаго и Нью-Йорке. Восхищая людей дерзким полетом инженерной мысли, блестящим строительным мастерством, эти высотные сооружения одновременно поражают бедностью художественной фантазии, откровенным утилитаризмом (рис. 2).

Творческие задачи при этом решались односторонне — побить лишь рекорд высоты и сэкономить на стоимости земельного участка. Любая попытка архитектора художественно обогатить композицию здания заказчиком-капиталистом отвергалась как недостойная внимания.

В 1890 годах в европейской архитектуре появилось новое течение, получившее название стиля модерн, который оказал определенное влияние на развитие архитектуры.

Ценным в этом течении было стремление создавать функционально более оправданное расположение помещений с использованием при этом новых строительных и облицовочных материалов. Однако решение функциональных вопросов было односторонним, без внимания к общей композиции.

Широкое применение в отделке стен находит облицовочный и глазурованный кирпич (белый, зеленый, синий), мозаика из смальты и поливной керамики и т. д.

В обработку фасадов вводили большие поверхности стекла, отвечающие функциям новых крупных зданий. Размещение окон и дверей имело разнообразный характер.

Плоскости стен снаружи и внутри зданий покрывались рисунками, в которых преобладали тянутые, изгибающиеся «обтекаемые» линии. В орнаментах преобладали стилизованные изображения морских и болотных растений — водоросли, а также женские головы с распущенными, вьющимися волосами, различные геометрические построения и пр.

Примером архитектуры модерн могут служить здания театров МХАТ и им. Ленинского комсомола в Москве и многочисленные крупные особняки, построенные в начале XX в., отличающиеся большими размерами окон, облицовкой глазурованным кирпичом или бетонной штукатуркой стен с цветными вставками или лепным орнаментом.

Архитекторы-модернисты широко использовали металл, а также новые строительные материалы — бетон и железобетон. Конструктивные элементы и детали зданий, выполнявшиеся из металла, нередко использовались в качестве композиционных средств. Так, металлические конструкции перекрытий крупных зданий, переплеты витражей превращались в стилизованный модернистский орнамент.

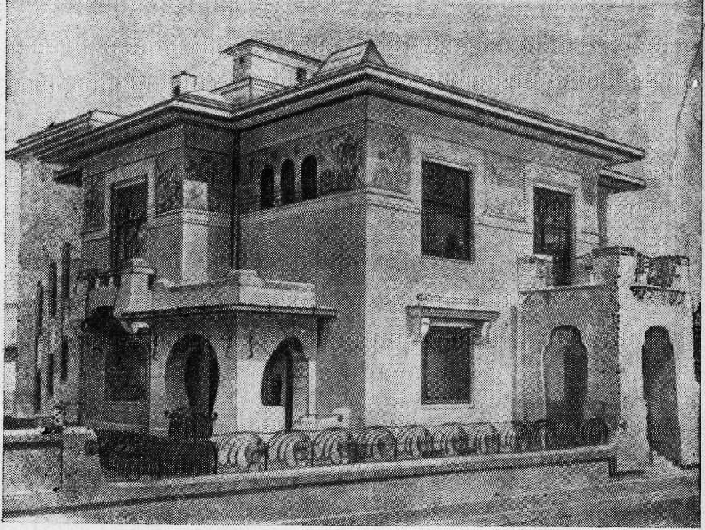

В архитектуре русского модерна нередко использовались элементы декоративных стилей, чаще всего стиль барокко для создания усложненных орнаментальных построений. Подобное объединение модерна с барокко ярко выражено в архитектуре Дома книги на Невском проспекте в Ленинграде. Характерные признаки модерна содержатся в композиции асимметричных фасадов и в тяжеловесной и чрезмерно дорогой внутренней отделке особняка на ул. Толстого в Москве (рис. 3), построенного архитектором Ф. О. Шехтелем в начале XX в.

К примерам модернистской переработки древнерусских архитектурных форм относится Ярославский вокзал в Москве. В поздней стадии развития стиля модерн зодчие стали выдвигать на первый плап конструктивные основы архитектуры, в пей появляются признаки нового направления — конструктивизма. После первой мировой войны в различных странах стал складываться новый предельно экономичный стиль — конструктивизм, в котором совершенные инженерные конструкции были признаны

главным показателем эстетических качеств сооружений. Материальной базой для его развития послужило широкое распространение бетона, железобетона, стекла.

Массивные кирпичные несущие конструкции заменялись более легкими, но не менее прочными железобетонными колоннами, деревянные элементы зданий уступали место железобетонным, открылась возможность устройства перекрытий для больших залов. Широко начали применяться каркасные конструкции зданий, плоские крыши, сплошное остекление больших поверхностей стен. В условиях развивающегося капитализма возникла необходимость строительства значительных по размерам конторских зданий, крупных универмагов, вокзалов, гостиниц и пр. В Америке еще в конце XIX в. появились высотные дома — небоскребы в несколько десятков этажей с их жесткими художественно не обработанными формами.

Облик сооружений 30-х годов XX в. в своей основе имеет конструктивно-геометрические начала — сочетание простых геометрических форм. Развитие архитектуры на Западе мыслилось только в одном направлении — в области исканий новых конструктивных форм и с воинствующим отрицанием худоясественного наследия прошлого. Вследствие этого облик большинства капиталистических городов лишен сколько-нибудь значительных признаков красоты, тем более что контрасты социально-бытового порядка не способствуют созданию единства в архитектурном организме города. Частная собственность на землю и стремление к удовлетворению экстравагантных вкусов богатейших застройщиков не позволяют полноценно решать основные проблемы градостроительства. В архитектуре стран Запада особенно в последние десятилетия превалируют формальные начала, служащие рекламе. В этих цЧелях архитекторы стремятся создать внешпе эффектные, необычные по своей композиции и облику сооружения, зачастую дисгармонирующие с окружающей застройкой.

Так постепенно утрачивалось значение ансамбля улицы и всего города. Красота дома оценивается в основном по новизне отделочных материалов его фасадов и высоте сооружений. Вывески торговых предприятий, цветная реклама стали закрывать малопривлекательную архитектуру фасадов.

В стихийной застройке городов, связанной с ростом их населения, рабочие кварталы превращались в своеобразные «каменные мешки». Резко выражен контраст между хорошо благоустроенными центрами города, заселяемыми зажиточной частью населения, и рабочими окраинами, где ютился неимущий люд. В обстановке общего упадка в архитектуре в период с 1900 по 1917 г. отдельные русские архитекторы стремились к творческой переработке древнерусского зодчества и русского классицизма. Так появилось новое направление архитектуры — неоклассицизм.

К передовым русским архитекторам, начавшим свою деятельность в XX в., относились А. В. Щусев, И. А. Фомин, И. В. Жолтовский, А. И. Таманян и братья А. В. и JI. В. Веснины. Великая Октябрьская революция, открывшая новую эру в истории развития человечества, поставила свои грандиозные задачи и перед архитектурой будущего.

В архитектуре капиталистических стран послевоенного периода можно условно различать три основных направления: новаторское, конструктивизм и разные виды формализма.

Значительная часть западных и японских архитекторов настойчиво работает над созданием новых красивых форм зданий из современных конструкций и материалов, исходя из общих художественных закономерностей.

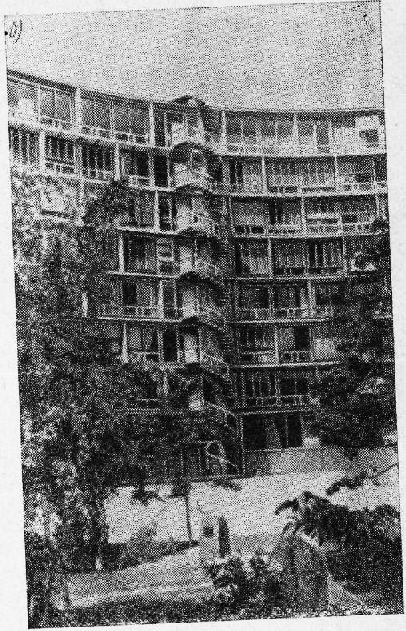

Особый интерес представляет творчество итальянского инженера Пьера Луиджи Нерви, применяющего в сооружениях легкие перекрытия пластичной формы из сборных армоцементных скорлуп (толщиной в 2—4 см). Такова конструкция Малого дворца спорта в Риме, построенного Нерви в 1960 г. для Олимпийских игр. Широко распространенным на Западе остается конструктивистское направление в архитектуре. Занимаясь главным образом интерьерами зданий, функциональной стороной, конструктивисты чаще всего механически используют инженерные схемы зданий, а часть зодчих сознательно придает фасадам формы современных машин. Все, созданное даже десятилетия назад, в целях расчистки путей конструктивистской архитектуре часто объявляется архаичным. Одним из видных пропагандистов механических форм в архитектуре был французский архитектор Ле Корбюзье, в 1925 г. выдвинувший формулу: «Дом — это машина для жилья», вполне отвечающую сугубо прозаическим взглядам капиталистов на вещи. Постройки Корбюзье, отличающиеся экономичностью и художественно абстрактностью форм, нашли большое признание у буржуазии. Положительным в творчестве Корбюзье является активное внедрение в гражданскую архитектуру железобетона, стремление приспособить крупные здания к тесной планировке европейских городов, сложившейся в расчете на конный транспорт. Однако архитектурные композиции большинства зданий Корбюзье либо формалистичны, либо предельно упрощены. Так, композиция дома-коммуны, построенного в 1953 г. в Марселе (рис. 4, а), отличается сухой геометричностью форм с характерными для конструктивизма полосами сплошного остекления. Пытаясь художественно оживить, сделать более живописной конструктивистскую архитектуру, представители этого направления нередко эффектно «обыгрывают» такие второстепенные элементы зданий, как лестничные клетки и практически не используемые наружные лестницы (рис. 4, б).

Для нового формалистического направления, ярко проявившегося в капиталистической архитектуре в последние 10—15 лет, характерны сознательная огрубленность архитектурных форм, их архаизация «под каменный век», а также нарочито произвольное положение вертикальных несущих конструкций, наличие тяжелых, чудом держащихся «висячих элементов», что создает впечатление беспорядочной нагроможденности, тектонического алогизма. При этом необоснованный отход от проверенных столетиями рациональных конструктивных и художественных схем зданий обычно прикрывается словами о новаторстве и необходимости «революционных» преобразований в архитектуре, борьбой против догматизма в эстетике.

Градостроительство. Развитие капитализма наложило свой неизгладимый отпечаток на архитектурный облик городов. Новый способ производства, писал Энгельс,— необыкновенно увеличивающий продуктивность труда, характеризуемый противоречием между организацией производства в отдельных предприятиях и общей анархией производства, отражается и в строительстве производственных предприятий и населенных пунктов. Они хаотически нагромождаются и создают глубочайшие диспропорции в устаревшей феодальной структуре населенных мест *.

Новый способ производства материальных благ вызвал необходимость изменений в структуре размещения населенных пунктов и городов, а также и внутри их. В сложившихся старых городах появляются фабричные и заводские здапия, новые административные здания капиталистов, а для быстро растущего рабочего класса строятся новые кварталы с домами казарменного типа. В XIX столетии в силу указанных причин в новых районах и поселках преобладающее развитие получает уличная сеть с прямоугольными кварталами домов, обеспечивающая известные удобства для разбивки земельных участков и являющаяся экономически выгодной.

С технической точки зрения центральные районы города приобретают единое органическое целое — общий водопровод, уличное освещение, мостовые, канализацию.

Вместе с тем в строительстве крупных городов отсутствуют единые планы застройки. Интересы предпринимателей в вопросах градостроительства противоречивы, каждый владелец участка решает вопрос об его застройке с позиций собственных выгод. Характерным для этого периода является отсутствие перспективных представлений о факторах, влияющих на развитие города. В результате этого развитие автомобильного транспорта закупорило движение даже на главных улицах, вынудило производить слом и перенос зданий с целью расширения улиц, устраивать дорогие туннели и мосты для транспортных развязок и т. п. Таким образом, XX в. в области градостроительства явился сосредоточием разных противоречий, вызванных быстрым развитием новой техники.

Капиталистический город неуклонно стремится к расширению, причем новые жилые районы для трудящихся перемешиваются с сооружениями складов промышленных предприятий и транспортных территорий.

Родившиеся в последние годы теории о прогрессивности создания семейств городов с населением в десятки миллионов человек на первый взгляд представляются заманчивыми, поскольку в таких культурно-промышленных центрах людям обещается максимум удобств и широкие возможности для культурного отдыха. Однако при скоплении городского населения в нескольких пунктах страны невозможно уничтожить противоположность между городом и деревней, несмотря на развитие всех видов современного транспорта и создать нормальные санитарно-гигиенические условия в густо населенных районах городов.

Отсутствие полноценных ансамблей в североамериканских городах и чрезвычайно тяжелые санитарно-гигиенические условия жизни в них, наличие трущоб в негритянских кварталах убедительно показывают, что капитализм по своей природе и сути не в состоянии решать полноценно большие градостроительные проблемы.

Все это указывает на глубочайший кризис капиталистической системы, так как господствующий класс, не обладающий перспективной программой развития общества, естественно, не имеет возможности полноценно решить и проблему расселения людей. При капитализме градостроительные проблемы решаются крайне узко, исходя главным образом из экономической выгоды и процветания той или иной фирмы и монополии.

С другой стороны, вследствие милитаризации экономики, расходования средств в первую очередь на содержание всевозможных военных блоков, государственные ассигнования на коммунальные нужды крайне незначительны, и о рабочих районах в капиталистическом городе заботиться по существу некому. Вместе с тем в капиталистических странах трудится много архитекторов, искренне стремящихся направить архитектуру на удовлетворение потребностей трудящихся, предлагающих прогрессивные идеи комплексной застройки городов и их благоустройства с учетом градостроительного опыта в СССР и других социалистических странах. Однако в условиях господства частного капитала большинство этих ценных предложений и проектов не может быть претворено в жизнь.

Источник