Народы Алжира

- Арабы;

- Берберы (амазиги);

- Кабилы;

- Туареги;

- Французы;

- Тунисцы.

Больше половины всего населения представлено арабской группой — 83%. Остальная часть – 16%, представлена берберами, которые считаются коренным населением Африки. Государственным языком этой страны считается арабский, также некоторая часть разговаривает на французском, но им владеет практически все население. Берберы всегда проживают группировками, как правило, в горных районах.

Алжир – это страна с мусульманской верой. На всей территории 99,9% верят в ислам. Также присутствует небольшое число людей исповедующих иудаизм, католицизм, христианство.

Ремесло жителей Алжира

Все народы, населяющие Алжир, и их основные занятия всегда были связаны в основном с животными и разведением овощных культур.

Арабы, которыми представлено большинство населения Алжира, заняты следующими видами работ:

- Землепашество;

- Разведение скота кочевым путем;

- Выращивание цветов;

- Выращивание культур овощного происхождения;

Берберы предпочитают заниматься размножением скота.

Туареги привыкли к следующим видам ремесла:

- Земледелие с мотыгой, выращивали зерновые, бобовые злаки и овощи;

- Размножение скота мелкой породы.

Ремеслом французов можно назвать:

- Разведение животных;

- Выращивали сельскохозяйственные культуры;

- Виноградарство.

Народ, как правило, проживает в каменных, глинобитных, деревянных домах, а кочевники обитают в палатках.

В качестве одежды мужчины этой станы предпочитают носить свободные штаны, рубаху из хлопка или натуральной шерсти (джеллаба), жилеты, кафтаны. Женщины летом носят платья свободных фасонов, кафтаны. В качестве материла для пошива, используют шелка, бархат, хлопок.

Группы населения Алжира

Какие народы заселяют Алжир и их особенности представлены ниже.

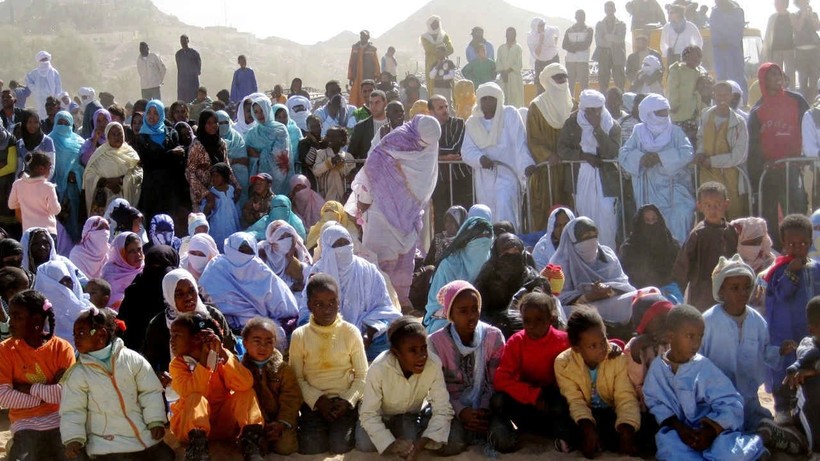

Туареги . Большая часть этой группы проживает непосредственно в Сахаре. Их можно увидеть только небольшими группами, которые разделены по племенам. Они живут то на одном месте, то на другом, и постоянно кочуют не одни, а со стадами своих животных.

Кабилы. Живут на севере, в горном Алжире. Главный язык — берберский, но некоторая часть владеет арабским. Религию признают ислам.

Арабы в Алжире составляют около 17, 8 млн. человек от всей численности. Являются мусульманами – суннитами. Спустя некоторое время появились смешанными арабы с берберами. Проживают они в домах, построенных из камня, алебастра, пальмового дерева. Живут небольшими поселками на 1-2 семьи.

Источник

Алжирцы — самый необычный народ Африки

Алжирцы отличаются от прочих арабских народов несколько более свободной моралью. Особенно это видно на примере женщин. Государство, в котором они живут, способно удивить красотами пустыни, моря и разнообразной погодой. Здесь может быть как очень жарко, так и довольно холодно. В некоторых областях страны даже выпадает снег. Все эти особенности сказались на повседневном укладе и характере алжирцев.

Характер

Коренным народом, населяющим территорию Алжира, являются берберы. Они проживали здесь еще до прихода арабских племен. Это сильно повлияло на местный уклад жизни. Также современный облик алжирцев возник под влиянием эпохи колонизации. Правда, от французов население взяло немного.

Существует ряд черт, характерных для населения Алжира:

- стремление к взаимовыручке;

- дружелюбие по отношению к соседям и прохожим;

- предпринимательский дух;

- способность смотреть на жизнь оптимистичным взглядом;

- стремление обзавестись семьей и стать многодетным родителем;

- приверженность к религии.

Алжирцы склонны возвеличивать свое государство, поскольку оно является достаточно богатым благодаря большим запасам нефти. Предприимчивость, отмеченная выше, свойственна даже детям. С детства мужчины учатся у отцов тому, как торговать и продавать. Часто на рыках можно видеть маленьких детей, которые помогают родителям и даже сами стремятся привлечь прохожих к лавке или магазину.

Жизнь

На повседневную жизнь алжирцев влияют религиозные нормы ислама. Однако многие туристы усматривают в алжирцах большую независимость от Корана, нежели чем у других арабских народов. Например, большинство женщин в Алжире работает, а некоторые ведут собственный бизнес. Благодаря низкой стоимости продуктов люди могут позволить себе питаться разнообразно и накрывать богатые столы — состоятельных людей в Алжире достаточно много, хотя и меньше, чем в Арабских Эмиратах.

Государство предоставляет молодым семьям бесплатное жилье. Это позволяет быстро обзавестись семьей. Причем в семейных делах финансами управляет женщина, она же возлагает на себя обязанность заботиться о детях. Алжирские мужчины часто сетуют на требовательность жен.

Важную роль в жизни каждого алжирца играет образование. Результаты выпускных экзаменов в школе приравниваются к вступительным для высших учебных заведений. Многие люди из состоятельных семей стремятся отправить детей учиться заграницу.

Семьи у алжирцев появляются обычно после окончания учебного заведения и последующего трудоустройства. Практика подбора невесты или жениха до сих пор существует, хотя многие пары сами находят друг друга. Алжирцы выбирают партнера, в первую очередь ориентируясь на родственников. Семейные узы здесь играют важнейшую роль, поэтому рассматривать человека в отрыве от его семьи невозможно. Чтобы узнать семью жены (мужа), молодые после свадьбы некоторое время живут с родителями. Затем они получают жилье от государства и начинают жить отдельно. Интересно, что конструкция каждого дома позволяет достраивать еще два этажа.

Культура

Культурный облик алжирцев весьма специфичен. Большинство сельских жителей настороженно относятся к фотокамерам. Считается, что фотография негативно влияет на здоровье человека и домашних животных. Закон запрещает фотографировать ультрарелигиозную женщину. В городах люди вполне спокойно относятся к фотокамерам и сами часто фотографируют друг друга. Однако во избежание проблем лучше сначала поздороваться, спросить разрешение и только потом сделать фотографию.

Открытая и чрезмерно яркая одежда не приветствуется религиозными людьми. Впрочем, молодежь подобные устои игнорирует, хотя и не всегда.

Существует давняя традиция, по которой новорожденным дарят глиняный горшок. Его разбивают во время похорон, а осколки раскладывают на могильной плите. Сейчас традицию соблюдают далеко не все.

Фестивали

В Алжире регулярно проводятся фестивали. В какой бы месяц вы ни приехали сюда, шанс попасть на яркое празднество весьма велик. Здесь каждый год в мае проводится европейский культурный фестиваль. По всей стране устраивают музыкальные и танцевальные представления, показывают фильмы, демонстрируя мультикультурность современного общества. Октябрь становится месяцем художников. В столице Алжира собираются именитые мастера со всей страны и разных уголков мира. Традиционно победителями становятся выходцы из африканских стран. В феврале начинается пора современного искусства. По всем крупным городам проводят выставки, самую большую из которых можно увидеть в музее современного искусства.

Как и во Франции, в Алжире популярен велосипедный спорт. Здесь проводится «Тур де Алжир», который является аналогом знаменитому велосипедному марафону. Конечно, празднуются и все мусульманские праздники.

Кухня

Особенностью алжирской кухни является сходство с кулинарными традициями Марокко и Туниса. Эти 3 страны объединяют термином Магриб. Африканские и европейские мотивы смешиваются, что позволяет поварам создавать изысканные шедевры. Сейчас обычное дело на местном базаре увидеть французские багеты, а ведь раньше здесь были только лепешки. Ингредиентов в алжирской кухне много, среди них имбирь, куркума, тмин и другие специи. Местные очень любят кус-кус, так как он способен насытить на долгое время. Из мясных блюд популярен таджин, неизменным почетом пользуется суп шорба, лакомство шакшука.

Рыба и морепродукты любимы многими в Алжире. Но еще более востребованы десерты. Сладости алжирцы любят весьма необычные по меркам европейца. Печенье, политое медом или сиропом, пирожные из манки с компотом, ореховые пирожные с густыми сливками.

Любители настоящей экзотики могут испробовать верблюжатины или вяленой саранчи. Забавно, но алжирцы называют саранчу пустынной креветкой. На улицах продают разнообразные вафли и блины, местные кондитеры делают превосходное мороженое, а приверженцы всеобщей глобализации радуют гамбургерами, причем, как это ни странно, к ним всегда выстраиваются длинные очереди.

Внешность

Одежда

Алжирцы часто одеваются как европейцы. Однако национальные костюмы остаются распространены. Наиболее популярной остается абайя — длинное женское платье, имеющее характерную вышивку в районе рукавов и вдоль выреза. Такие платья женщины носят во время праздников. Все они довольно дорогие и отличаются пестрыми цветами. В столице носят кафтан, который состоит из жакета, широких штанов и юбки. Вариантов вышивки два: золотая или белая. Головным убором является платок или феска (небольшая красная шапка).

- В северных регионах живут кабилы. Их традиционное одеяние состоит из жакета и очень широких штанов. У кабилов одежда однотонная с многочисленными вариантами цветной вышивки.

- На свадьбу девушки надевают плащ-накидку, причем раньше такой наряд носили обычно мужчины. В качестве основного металла для изготовления украшений используется серебро. Часто добавляют кораллы и эмаль.

- Самым популярным платьем считают фергани. Оно очень дорогое, так как расшивается золотом и шелковыми нитями. Обязательным атрибутом платья стал пояс с золотыми вставками.

- Необычной предстает национальная одежда берберов — шавия. Их платья очень просторны, что связано с необходимостью держать под одеждами оружие. Среди шавия воинственностью отличаются не только мужчины, но и женщины.

- Самый яркий и незабываемый наряд — это шедда. Его даже включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой наряд могли позволить себе исключительно женщины из царского рода.

- Нижнее платье надевалось под юбку и заматывалось шарфом.

- На голове женщины носили колпаки, поверх которых надевали три короны.

- Сверху носили кафтан с вуалью и дюжиной тяжелых жемчужных колье. Общий вес наряда мог составлять несколько килограммов.

- Самым же распространенным мужским нарядом является камис. Это длинная рубашка, достигающая колена. Вырез на груди застегивается маленькими пуговицами. Характерной особенностью камиса является воротник-стойка.

Алжирцы завоевывают гостеприимством и яркой жизнью. Нигде в мире нет такого народа, который отличался бы уникальным смешением арабской и европейской культур. Неудивительно, что все больше людей по всему миру стремится посетить эту замечательную страну, чтобы познакомиться с ее народом.

Видео

Это замечательное видео демонстрирует особенности алжирской свадьбы.

Источник

Население Алжира и его и этнокультурные особенности

Коренное население Алжира — алжирцы, состоящие из арабов и близких им по культуре берберов. По внешнему облику алжирцы, как правило, люди среднего роста, смуглые, черноволосые, с черными глазами и удлиненнэй формой лица средиземноморского типа.

Большинство алжирцев (%) считают родным арабский язык, остальные — берберские диалекты (%). Берберское население преобладает среди горцев и в оазисах Сахары (кабилы, шавийя, туареги), причем нередко берберы в равной степени хорошо владеют и арабским языком. Люди, получившие образование или работавшие за рубежом, как правило, помимо родного хорошо знают французский язык. Разговорная форма французского языка широко распространена в городах. На литературном арабском языке издаются государственные документы, книги, журналы, газеты.

Незначительную часть населения составляют граждане иностранных государств, занятые на временной работе в качестве специалистов. Они, как правило, говорят на французском языке.

Подавляющее большинство алжирцев — мусульмане суннитского толка.

Алжир относится к странам, где в последние десятилетия наблюдается высокий и устойчивый рост численности населения. Здесь, как и в других странах Северной Африки, издавна отмечалась высокая рождаемость, связанная с мусульманской традицией. Улучшение медико-санитарного обслуживания населения способствовало снижению ранее высокой (особенно среди детей) смертности, в результате рождаемость стала намного превышать смертность.

В 1965—1970 гг. рождаемость составляла 49 на 1 тыс. жителей, а смертность — 17. К 1979 г. рождаемость и смертность снизились до 48 и 14 соответственно, а ежегодный естественный прирост составил 3,4%.

Согласно оценке, в 1980 г. численность населения страны достигала 18,5 млн. человек, а вместе с алжирцами, временно проживающими за рубежом, — свыше 19,3 млн. Таким образом, со времени предыдущей переписи 1966 г. население увеличилось на 44%. Если такой высокий темп его прироста сохранится, то к 2000 г. население страны может удвоиться. (Заметим, что за 50 лет — с 1920 по 1970 г. — оно увеличилось в 2,5 раза.)

Высокие темпы естественного прироста неизбежно оказывают влияние на возрастную структуру населения. По оценке на 1980 г., дети до 15 лет составляли уже 47% населения, а молодежь до 20 лет — 57%.

Рост населения ранних возрастов означает сокращение доли трудоспособного населения при абсолютном его росте. За период между двумя переписями (1954 и 1966 гг.) доля трудоспособного населения снизилась с 36 до 22% (без учета алжирцев-эмигрантов).

Для полового состава населения характерно преобладание численности женщин, особенно среднего и старшего возрастов, над численностью мужчин, что нетипично для арабских стран. Объясняется это главным образом последствиями на ционально-освободительной войны 1954—1962 гг. Лишь небольшая часть трудящихся женщин, а именно работающие по найму в городах, включается переписью в экономически активное население. Так, согласно переписи 1966 г., в него вошли только около 2% всего женского населения, хотя много алжирских женщин трудится в сельском хозяйстве.

Общий рост численности населения в стране сопровождается возрастанием в нем доли горожан, в то время как доля сельских жителей постоянно уменьшается. В 1974 г. в городах проживало 52% населения (в 1954 г. — 23%, в 1966 г. — 39%). Особенно быстро растет население столицы. По оценке на 1980 г., число ее жителей вместе с пригородами насчитывает около 3 млн.

Массовый выезд европейцев послужил в свое время толчком для возрастания притока сельского населения в города. В них, и в первую очередь в столицу, хлынул поток людей, стремящихся найти там работу и жилище. Именно приток населения из сельской местности (достигающий особенно больших размеров в засушливые годы) вызвал все ускоряющийся рост числа горожан. Многие сельские мигранты, оказавшиеся в городе, не находят работы, и только устойчивые связи с родственниками и земляками, имеющими какие-либо средства к существованию, помогают им приспособиться к новым условиям.

Принятый после завоевания независимости курс на ускоренную индустриализацию привел к значительному расширению занятости городского населения. Однако прирост трудоспособного контингента населения пока превышает рост числа рабочих мест, что обусловливает безработицу в городах. Отсутствие работы в свою очередь толкает многих алжирцев на эмиграцию, главным образом в Западную Европу. В последние годы по мере развития экономики Алжира эмиграция сокращается.

Острый земельный голод в традиционном секторе сельского хозяйства также служит причиной эмиграции. В течение многих лет одним из районов оттока населения за границу является Кабилия.

В настоящее время за рубежом проживает более 800 тыс. алжирцев, из них 2/3

принадлежит к экономически активному населению. Эмигрируют, как правило, молодые мужчины, не имеющие квалификации, без семьи. Подавляющее большинство алжирцев-эмигрантов (до 90%) выезжает на работу во Францию. Решающую роль в выборе страны иммиграции играет знание многими алжирцами французского языка.

На территории страны население размещено крайне неравномерно: в северной части проживает более 90% алжирцев. Особенно плотно населены прибрежная полоса и горные долины Телль-Атласа. В вилайях Алжир и Оран плотность населения превышает 300 человек на 1 кв. км. В Алжирской Сахаре средняя плотность — менее 1 человека на 1 кв. км.

Сельское население ведет оседлый, полукочевой и кочевой образ жизни. В западной и центральной частях Северного Алжира преобладает оседлое население, занятое в основном полеводством. Полукочевники и кочевники-скотоводы расселены на территории Высоких плато, Сахарского Атласа и Сахары. Оседлое население пустыни — жители оазисов и промышленных поселков. Оседание в земледельческих районах и отход на сезонные заработки влекут за собой (в разных районах в разной степени) разложение родо-племенного строя у полукочевников.

В зоне полупустынь и в горах, там, где жизнь остается связанной с кочевым скотоводством, патриархально-натуральный уклад не подвергся такому разложению, как в земледельческих районах: образ жизни кочевников способствует сохранению многих традиций прошлого.

Кризис кочевого хозяйства заставляет кочевников или откочевывать на юг Сахары, куда доступ цивилизации затруднен, или оседать. Показательным в этом отношении является освоение нагорья Ахаггар, большая часть жителей которого — бывшие кочевники и полукочевники.

Кочевые берберские племена туарегов в ряде случаев перешли к оседлому образу жизни и занялись земледелием. В четырех сельскохозяйственных кооперативах Ахаггара большинство земледельцев — туареги. Часть их занята обслуживанием туристов, поток которых в Центральную Сахару быстро растет. Туареги производят на продажу сувениры, работают проводниками и т. п. Однако еще многие из них продолжают вести кочевой образ жизни, причем наблюдается тенденция к переселению кочевников в южные области Сахары.

В материальной культуре алжирцев своеобразно сочетаются традиции и современность. Традиционные сельскохозяйственные орудия мало изменились с эпохи арабского завоевания: деревянные соха и вилы, мотыга, серп, в качестве тягловой силы используются ослы и верблюды, запрягаемые попарно. В самоуправляемых хозяйствах, сельскохозяйственных кооперативах, а также в современных хозяйствах частного сектора широко применяются тракторы, комбайны и другая новейшая техника.

Обычная алжирская деревня — беспорядочное скопление маленьких домов. Дом крестьянина, как правило, глинобитный, а в горах — каменный, с плоской крышей, на которой есть отверстие для дыма от очага, сложенного из камня. Жилище обычно состоит из двух комнат: в одной едят и спят, в другой готовят пищу. Вход в дом ведет из внутреннего дворика, где содержится скот. Мебели в таких домах, кроме маленького столика, нет, вся семья ест и спит на полу. Утварь состоит из циновок, одеял, корзин, иногда ковра или паласа; посуда глиняная, металлическая. Совсем по-другому выглядят дома в «социалистических деревнях аграрной революции», строящихся в районах, где создаются сельскохозяйственные кооперативы. Там каждая семья получает современный благоустроенный дом из нескольких комнат. В любой такой деревне есть школа, больница, учреждения культурно-бытового обслуживания, мечеть. В каждой вилайе намечено построить 10—15 деревень нового типа.

Жилища кочевников и полукочевников, как арабов, так и берберов, имеют общий для кочевников Северной Африки вид —это шатры-палатки с натянутой на них темной шерстяной материей. Шатер туарегов обтянут козьими шкурами.

Традиционный тип городского жилища — каменный, кирпичный или глинобитный дом (в зависимости от достатка хозяина), окна и двери которого выходят во внутренний двор, обнесенный высокой стеной. Во дворе посажены фруктовые деревья и цветы. Новые городские дома, как правило, многоэтажные, с балконами, окнами, закрываемыми жалюзи, и каменными полами, необходимыми в условиях летней жары.

Сельские жители носят национальную одежду. Женщины лица не закрывают, голову покрывают платком или покрывалом, причем у берберок покрывало очень яркое — в красную и желтую полоску. Женская одежда состоит из широких шаровар и рубашки. Мужчины часто сочетают национальную одежду с каким-нибудь элементом европейской одежды, например поверх белой галабии (рубашки) надевают пиджак.

Такое смешение стилей характерно и для горожан, недавно переселившихся из деревни. Большинство мужчин в городах носят европейскую одежду. У пожилых людей она нередко сочетается с красной феской. Женщины-горожанки по большей части носят традиционное белое покрывало «хаик» и «лааджар» —белый платок, вышитый белыми же нитками или обшитый кружевами, закрывающий нижнюю часть лица до глаз. На востоке страны женщины носят черное покрывало. Иногда и то и другое сочетается с европейским платьем и обувью. Нередко на улицах больших городов можно видеть характерную картину — мать и дочь, олицетворяющих собой вчерашний и сегодняшний день Алжира. У матери лицо закрыто, фигура закутана в покрывало, на ногах туфли без задников, ладони и ступни выкрашены хной. Дочь идет с открытым лицом, она явно пользуется европейской косметикой и одета по последней французской моде.

Основная пища оседлых сельских жителей — феллахов —ячменный и пшеничный хлеб, овощи, финики, крупяные блюда. Еда кочевников — ячменные лепешки, кислое молоко, финики, при случае лепешки из саранчи. И кочевники, и феллахи мясо употребляют редко. Пища бедных горожан мало чем отличается от пищи феллахов. Состоятельные горожане употребляют значительно больше, чем сельские жители, белков животного происхождения — мяса, яиц, масла, молока.

Самыми популярными и для многих праздничными блюдами алжирской кухни являются «бурек» — мясо с луком и яйцом, запеченное в тесте, и «кус-кус», приготовленный из мяса, овощей со специями и крупномолотой пшеничной крупы. В самых торжественных случаях готовят «мешуи» — целиком зажаренного на вертеле барана. Алкогольные напитки мусульмане не употребляют. Самыми любимыми напитками являются кофе и чай.

В семейной жизни алжирцев праздников немного. Отмечаются рождение сыновей, обрезание и свадьбы. Все важнейшие события в жизни верующего алжирца сопровождаются соответствующими религиозными обрядами.

После 1962 г. Алжир добился больших успехов в деле просвещения и подготовки национальных кадров, постоянно увеличивая ассигнования на образование в государственном бюджете (27% расходов в 1969 г., 33% — в 1975 г.). Число учащихся в начальной школе в период с 1963 по 1980 г. выросло в несколько раз. Свыше 80% детей возраста (■> —13 лет посещает начальную школу. В 1980/81 г. школу посещало 4 млн. детей.

Алжирская школа весьма остро переживает проблему нехватки преподавателей (около 60% их в средней и неполной средней школе — иностранцы, в основном французы) и проблему языка обучения. Преподавание в начальной школе и частично (для % учеников) в неполной и полной средней школе ведется на арабском языке. В остальных случаях преподают на французском языке. Несмотря на рост числа преподавателей-арабов, их нехватка сдерживает темпы арабизации системы образования. Проблемы арабизации разрабатывает Академия арабского языка, созданная в 1975 г.

Бурный рост переживает высшая школа. Вместо одного университета, существовавшего в 1962 г., в 1981 г. насчитывалось уже 15 университетов. Кроме того, в стране созданы десятки вузов различной специализации (например, Африканский институт нефти и газа, созданный при содействии СССР). В конце 70-х годов в стране насчитывалось 65 тыс. студентов и было подготовлено более 20 тыс. специалистов.

Основным научным центром является Алжирский университет. Научная работа ведется также в университетах Орана, Константины и Аннабы, а также в Национальном агрономическом институте, Институте нефти, Центре экспериментального лесоводства, Институте ядерных исследований и др. Научными исследованиями прикладного характера занимаются бюро, центры и институты, создаваемые при соответствующих министерствах. Особое внимание уделяется поисковым работам и исследованиям в области геологии, горнорудного дела, океанографии, метеорологии, физики Земли, а также экономики и социологии и многих других отраслей наук.

Сложный характер национальной культуры Алжира отчасти передает формула видного деятеля алжирской культуры шейха Бен Бадиса: «Алжирский народ — арабский по языку, берберский по происхождению, мусульманский по религии». Культура алжирского народа складывалась в течение многих веков как результат взаимодействия и взаимовлияния арабских и берберских племен, латино-пунических элементов доарабского времени и развитой арабо-исламской цивилизации эпохи халифата, носителей испано-мавританской (андалусской) культуры мавров и турецких завоевателей. К настоящему времени все эти компоненты в основном уже слились в единый сплав. Но некоторые из них до сих пор сохранили свою специфику. Например, это относится к традициям берберского фольклора и геометрического орнамента, арабской поэзии и эпоса бедуинских племен, андалусского и турецкого наследия в архитектуре и музыке. Кроме того, на формирование алжирской культуры значительное влияние последние полтора века оказывала культура Франции. Вследствие этого лица, получившие образование на французском языке, еще в 60-х годах составляли большинство интеллигенции Алжира, а франкоязычная литература алжирцев до сих пор неотъемлемая часть их национальной литературы.

Алжирская арабоязычная литература переживает подъем с 20-х годов. Средневековые традиции арабских историков, правоведов, мистиков-марабутов и поэтов, почти утраченные в период турецкого завоевания, частично возродились в XIX в. в ходе антиколониальной борьбы, но в основном они существуют в сфере религиозной публицистики, фольклора и поэзии «неоклассического» рафинированного типа, крупнейшим представителем которой является Мухаммед аль-Ид. Среди народных поэтов самым известным стал впоследствии кабильский сказитель Моханд у-Механд. В 20—30-х годах Ассоциация улемов выдвинула целую плеяду талантливых поэтов и писателей, таких, как А. Бен Бадис, М. Закария, Т. аль-Мадани, Т. аль-Окби, А. Р. Хоху и др. Во время войны 1954—1962 гг. выдвинулись А. Ашур, X. Бен Айса, А. Бен Хаддука и Т. Ваттар, отразившие в своих произведениях национально-освободительную борьбу Алжира. В творчестве Т. Ваттара в 70-х годах особенно ярко воплотились те гигантские перемены, которые внесли в жизнь алжирцев революция и прогрессивные социальные преобразования. Ныне выдвигается новое поколение арабоязычных писателей, таких, как А. Бельахсен, С. Гумукат, Б. Марзак и др.

Франкоязычная литература Алжира, еще в 20-х годах представленная первыми романами А. Хаджа Хамму и Ш. Ходжи, стала всемирно известной в 50—60-х годах благодаря крупнвгм романистам и поэтам — М. Ферауну, М. Маммери, М. Хаддаду, Я. Катебу и М. Дибу. Их творчество как бы сочетает несколько компонентов: сугубо алжирскую тематику (жизнь крестьян Кабилии или горожан Тлемсена, судьбы интеллигенции и рабочих), сюжеты фольклора берберов и арабов, традиции французских мастеров прозы. Особенно сложно мотивы фольклора, метафоричность и гиперболизация, приемы и методы романтизма, модернизма и неореализма сочетаются в произведениях Ясина Катеба. В 70-х годах М. Диб продолжал работать в прозе, а Я. Катеб всецело переключился на драматургию, стремясь создавать пьесы на «местном французском» языке (т. е. смеси французского языка с алжирским диалектом арабского языка) или целиком на диалекте. Алжирская поэзия на французском языке была представлена в 30-х годах Ж. Амрушем, в 40-х годах — вышеупомянутой плеядой, а также Б. Хаджем Али, Б. Хальфой, А. Креа. В 60-х годах выступил как поэт Р. Буджедра, ставший в 70-х годах наиболее видным франкоязычным романистом Алжира.

Больших успехов добился алжирский театр, еще в 20-х годах выдвинувший таких крупных мастеров (одновременно драматургов, актеров и режиссеров), как Рашид Ксентини, Баштарзи Махиддин, Дахмун, Аллалу. После завоевания независимости традиции старых мастеров продолжили Мустафа Катеб и особенно известный за пределами Алжира Руишед (Ахмед Айяд) — драматург, актер, режиссер, поэт и ветеран революции. Помимо Алжирского Национального театра государственные театры возникли в Оране, Константине, Сиди-Бель-Аббесе. В стране работают также многие коллективы любителей-энтузиастов, пользующихся популярностью среди молодежи.

В Алжире множество исторических памятников. Некоторые из них — своеобразные города-музеи (Тимгад, Типаза, Джемила), свидетельства пребывания древних римлян. Наиболее богато представлены памятники арабо-мусуль-манской архитектуры X—XVIII вв. К их числу относятся целиком сохранившиеся до наших дней города Мзаба, руины крепостей и замков (например, Калаа Бени Хаммад), дворцы и мечети старинных кварталов городов Алжира, Константины и особенно Тлемсена. Но для Константины и городов побережья более характерны постройки турецкого периода, например цитадели (касбы) в Алжире, Беджаие, Аннабе. Французский период получил отражение в архитектуре современных районов многих городов и примечателен тем, что представляет почти все течения европейского градостроительства XIX—XX вв., а также эклектизм и так называемый колониальный псевдомавританский стиль. В современной архитектуре наблюдается стремление уйти от тенденций колониальной эпохи, сочетать наиболее современные и технически рациональные веяния с возрождением традиционных элементов мусульманского зодчества. Таковы Дворец наций, построенный в 1965 г., новые кварталы городов, поселки и особенно возводимые с начала 70-х годов «социалистические деревни аграрной революции».

Многообразно искусство Алжира. Наряду с традиционными формами (прикладными ремеслами андалусской техники в Тлемсене и Константине, берберской техники в Кабилии и Сахаре) все большее значение приобретают современные формы художественного творчества. В живописи велико разнообразие жанров — от ярких миниатюр М. Расима и М. Ранема до полуабстракционизма М. Лазрега и Р. Зерарти. Основная часть алжирских живописцев, графиков и скульпторов (образующих с 1963 г. единый союз) посвящает свое творчество жизни народа, темам борьбы за освобождение (Б. Фа-рес, Т. Акаша, Б. Мардук). Творчество некоторых из них (Б. Йеллеса, М. Исси-ахена, М. Мабрука) известно и за пределами Алжира. За последние годы в работах ряда художников все более сказывается тяготение к мусульманским традициям и приемам народного декоративно-прикладного искусства, вышивки, росписи, узора, каллиграфии арабской вязи. Национальная кинематография началась с кинодокументов о войне 1954—1962 гг. За период, прошедший после завоевания независимости, снято около 30 художественных фильмов, многие из которых отмечены призами на кинофестивалях в Москве, Лейпциге, Каннах, Венеции и Тунисе. Наиболее известны «Ветер с Ауреса» (1967 г.) и «Хроника пламенных лет» (1974 г.) Л. Хамины, «Битва за Алжир» (1966 г.) Я. Саади и Дж. Понтекорво, «Угольщик» (1972 г.) М. Буамари и др. В 70-х годах снят ряд фильмов на темы аграрной реформы, жизни кочевников, социальных перемен в стране. В кино, как и в поэзии и прозе, продолжает разрабатываться революционная тематика.

И традиции, и современность наиболее богато представлены в музыкальной культуре. Народная музыка запечатлена в песнях и напевах берберских областей (особенно у кабилов и туарегов), в африканских мелодиях оазисов Сахары, музыкальном фольклоре отдельных племен и районов. Классической считается арабо-андалусская музыка, жанры которой были разработаны еще в Гранаде XIII— XV вв., но впоследствии обогащены иранскими и турецкими ладами (последние кое-где проникли в музыку кабилов и африканцев Сахары). Для андалусской музыки характерны особый набор инструментов, стиль исполнения и строгая регламентация. Сочиняемые в ее стиле песни до сих пор пишутся на уже исчезнувшем арабо-андалусском диалекте. Сочетание андалусской классики и народной музыки породило особый жанр «аль-джад», характерный для всего Магриба. Он также имеет свои формы, правила и состав оркестра. Современные народные песни обычно сочетают в себе традиции песенного фольклора той или иной области и влияние вышеуказанных музыкальных жанров, а также музыки Арабского Востока и Европы.

Огромные изменения произошли в Алжире за время независимого существования в области здравоохранения и народного просвещения. В 1962 г. один врач приходился в среднем более чем на 40 тыс. жителей, а через 15 лет — уже на 15 тыс. В результате осуществления планов экономического и социального развития страны, а также социальных программ, предусматривающих подъем отдельных районов, были созданы десятки больниц, диспансеров, клиник, амбулаторий. С 1974 г. в стране введено бесплатное медицинское обслуживание населения.

Источник