- Населённые пункты в России

- Содержание

- Населенные пункты в России до 1917 года

- ООН и населённые пункты

- Понятие «населённый пункт» в ПДД

- Количество населённых пунктов

- Населённый пункт и муниципальное образование

- Сокращения названий объектов административно-территориального деления

- Исследование РБК: как вымирают российские города

Населённые пункты в России

Населённые пункты в Российской Федерации — России — места проживания (населённый пункт) жителей в Российской Федерации — России, их названия, сокращение названий и типология.

В России законодательно не установлена зависимость типологии населённых пунктов от численности населения или застройки. Вместо этого, главным критерием отличия сельского населённого пункта от городского является то, что большинство экономически активного населения городского поселения не занято в сельском хозяйстве. Поэтому некоторые сёла и посёлки больше городов. Самое большое сельское поселение в России — станица Каневская в Краснодарском крае (44 386 [1] чел.) — больше самого маленького (и самого молодого) города России — Иннополиса (102 [2] чел.) — в 435 раза.

Содержание

Населенные пункты в России до 1917 года

В России до 1917 года населенные пункты назывались «населенными местами» (населенное место). Существовали губернские города (главный город губернии), уездные города (главный город уезда) и заштатные города (город, по статусу равный уездному, но административно не входящий в состав уезда). Существовали также градоначальства (город, по статусу равный губернскому, но административно не входящий в состав губернии). Село — населенное место с храмом, сельцо — населенное место без храма, но с усадьбой, деревня — населенное место без храма. Существовали также поселки (население последних отличалось единством промышленных интересов и однородностью занятия). На территории Западной России существовали местечки, которые по статусу к 1894 году совпали селом. Названия большинства сел и деревень происходят от фамилий или имен владельцев, основавших их, напримел село Салтыки, основано боярином Петром Михайловичем Салтыковым, соседняя небольшая деревня Анино, куда переселено некоторое количество крестьян, которая первоначально была во владении дворянки с именем Анна. Деревни также могли получить название по месту расположения, например Нагорная.

ООН и населённые пункты

Генеральная Ассамблея ООН установила ежегодный Всемирный день Хабитат. В этот день проводятся мероприятия, привлекающие внимание к различным проблемам населённых пунктов и условиям проживания людей.

Понятие «населённый пункт» в ПДД

Правила дорожного движения Российской Федерации разделяют указатели населённых пунктов с белым и синим фоном. В первом случае движение по населённому пункту характеризуется рядом ограничений и прежде всего ограничением скорости движения в 60 км/ч (если не указано иное). Во втором случае (если табличка с обозначением населённого пункта имеет синий фон) на проезжаемой дороге не действуют требования ПДД, устанавливающие порядок движения в населённых пунктах, а сам указатель лишь информирует водителя о его географическом названии.

Количество населённых пунктов

По итогам [3] всероссийской переписи населения 2002 г. и предварительным итогам [4] всероссийской переписи населения 2010 г. число населённых пунктов России распределилось так:

| Тип населённого пункта | Перепись 2002 г. | Перепись 2010 г. |

|---|---|---|

| Города | 1098 | 1100 |

| Посёлки городского типа | 1842 | 1286 |

| Сельские населённые пункты (в том числе без населения) | 155 289 (13 086) | 153 125 (19 439) |

За время между переписями число городов и поселков городского типа уменьшилось на 554 и в сумме составляет (на 14 октября 2010 г.) 2386 городских населённых пунктов. Уменьшение произошло по следующим причинам: 413 поселков городского типа преобразованы в сельские населённые пункты, 127 — включены в черту других городских населённых пунктов, 14 — ликвидированы в связи с выездом жителей. Число сельских населённых пунктов уменьшилось на 2164.

При этом, по статистике Яндекса, на 2009 год в России имелось около 170 тысяч населённых пунктов [5] .

Из 1100 городов 85 % (936) составляют города с численностью населения до 100 тыс. жителей. В 15 городах РФ живёт более 1 млн человек, в 22 городах — от 0,5 до 1,0 млн человек, в 36 городах — от 0,25 до 0,5 млн человек, в 91 городе — от 0,1 до 0,25 млн человек. Почти четверть (23,6 %) всех сельских населённых пунктов имеет численность населения менее 10 человек (в основном такие населённые пункты сосредоточены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах), и ещё в 12,7 % отсутствует постоянное население.

Населённый пункт и муниципальное образование

В ходе муниципальной реформы 2006 года в России были созданы муниципальные образования. В состав муниципального образования (городского и сельского поселения, а также городского округа) могут входить один или несколько населённых пунктов. Исключение составляют города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющиеся субъектами федерации и сами разделённые на несколько муниципальных образований.

Таким образом, понятия муниципальное образование и населённый пункт не являются тождественными.

Сокращения названий объектов административно-территориального деления

В ОКАТО приняты следующие сокращения [6] :

- р-н — район;

- г. — город;

- п.г.т. — посёлок городского типа;

- р.п. — рабочий посёлок;

- к.п. — курортный посёлок;

- к. — кишлак;

- пс — поселковый совет (поссовет);

- сс — сельсовет (сельский совет);

- смн — сомон;

- вл. — волость;

- д.п. — дачный поселковый совет;

- п. — посёлок сельского типа;

- н.п. — населённый пункт;

- п. ст. — посёлок при станции;

- ж/д ст. — железнодорожная станция;

- с. — село;

- м. — местечко;

- д. — деревня;

- сл. — слобода;

- ст. — станция;

- ст-ца — станица;

- х. — хутор;

- у. — улус;

- рзд. — разъезд;

- клх — колхоз (коллективное хозяйство);

- свх — совхоз (советское хозяйство);

- зим. — зимовье;

- нежил. — опустевший населённый пункт.

В ОКТМО, введённой взамен ОКАТО, сокращения большей частью отличаются от приведённых в ОКАТО.

Источник

Исследование РБК: как вымирают российские города

РБК начинает публикацию специального проекта, посвященного российским городам. Мы изучили по различным показателям все города России, то есть более 1100 населенных пунктов, включая закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) и города Крыма. В течение следующих нескольких недель РБК подробно расскажет о демографии, экономике и социальной сфере российских городов.

Так как города – это, прежде всего, их жители, наш первый материал – об изменении численности населения. В качестве начальной отметки мы взяли данные Всесоюзной переписи 1989 года, финальной точки – последние официальные данные Росстата на 1 января 2014 года. Почему исходной точкой является 1989 год? Во-первых, это перепись, и сами статистики признают, что ее данные существенно точнее, чем ежегодные показатели. Во-вторых, 1989 год – это пиковые значения по численности населения у многих городов. В-третьих, мы решили проанализировать долгосрочный тренд развития городов (включающий период распада Советского союза, деградации моногородов, потребительского бума и ренессанса нефтяных городов, «спутников» Москвы и других крупных административных центров).

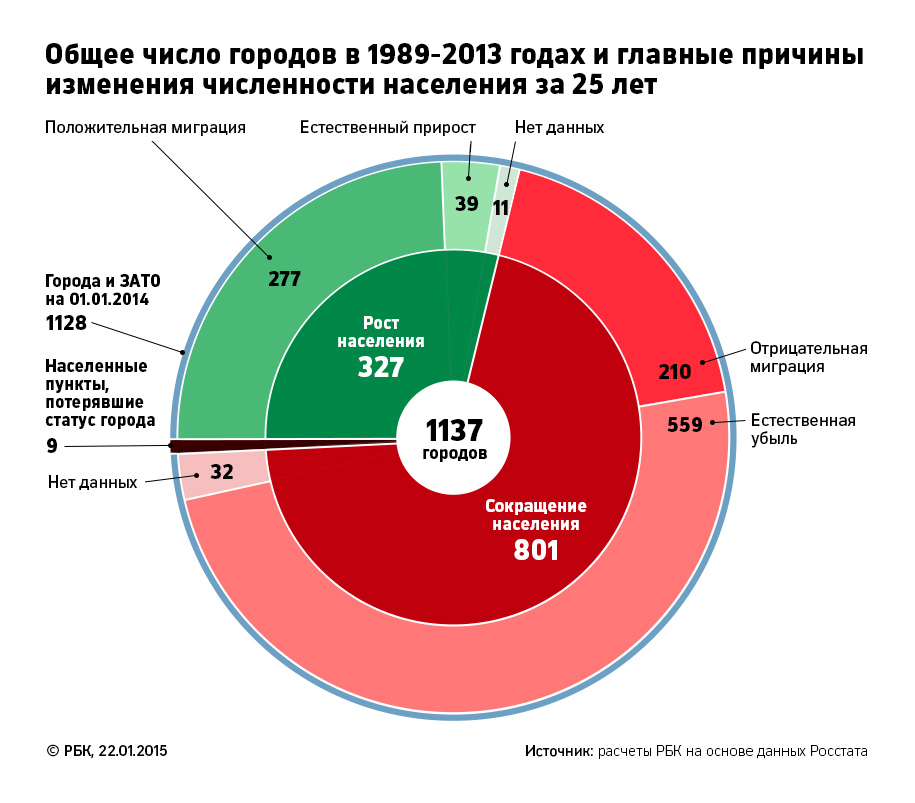

Городов становится больше

В России сегодня 1128 городов с учетом населенных пунктов Крыма и закрытых административно-территориальных образований. В них на начало 2014 года проживали около 100,5 млн чел., или 69% населения России. За последние 25 лет 60 населенных пунктов приобрели статус города. Кроме того, с нуля был построен город Магас, ставший новой столицей Ингушетии.

Согласно расчетам РБК, в 801 городе России, это 71% от общего числа городов, население за последние 25 лет уменьшилось (подробнее о методике расчета – читайте «Как мы считали» в конце материала). Численность жителей 14 городов сократилась более чем наполовину (если в этот список включить населенные пункты, потерявшие статус города, то их число вырастет до 18); около 200 городов потеряли более четверти населения. Больше всех пострадали северные и дальневосточные города: с началом рыночных преобразований жители оказались на грани выживания и вынуждены были мигрировать.

За 1989–2014 года естественная убыль (рождаемость минус смертность) населения городов составила не менее 8,2 млн. Однако эта убыль компенсировалась миграцией из села и стран ближнего зарубежья, а также административными преобразованиями, когда сельские поселения включались в состав городов. В результате жителей городов стало больше на 3,7 млн (+3,1%). Но если не учитывать административные изменения, то прирост за 25 лет будет равен всего 0,9%.

Миграция населения в крупные города привела к деградации небольших населенных пунктов. Число городов с населением меньше 12 тыс. чел. (один из критериев для присвоения населенному пункту статуса города) выросло с 157 до 246. Выходит, что каждый пятый российский город не соответствует своему статусу. Девять городов в период с 1989 по 2014 были лишены своего статуса, два из них (Чехов и Горнозаводск Сахалинской области) вошли в топ-10 городов, потерявших больше всего жителей за 25 лет.

На фоне роста общего числа населения городов численность жителей в городах до 50 тысяч человек за 25 лет сократилась с 18,9 млн до 16,7 млн человек (-12%). И это данные официальной статистики – в реальности ситуация может быть еще хуже.

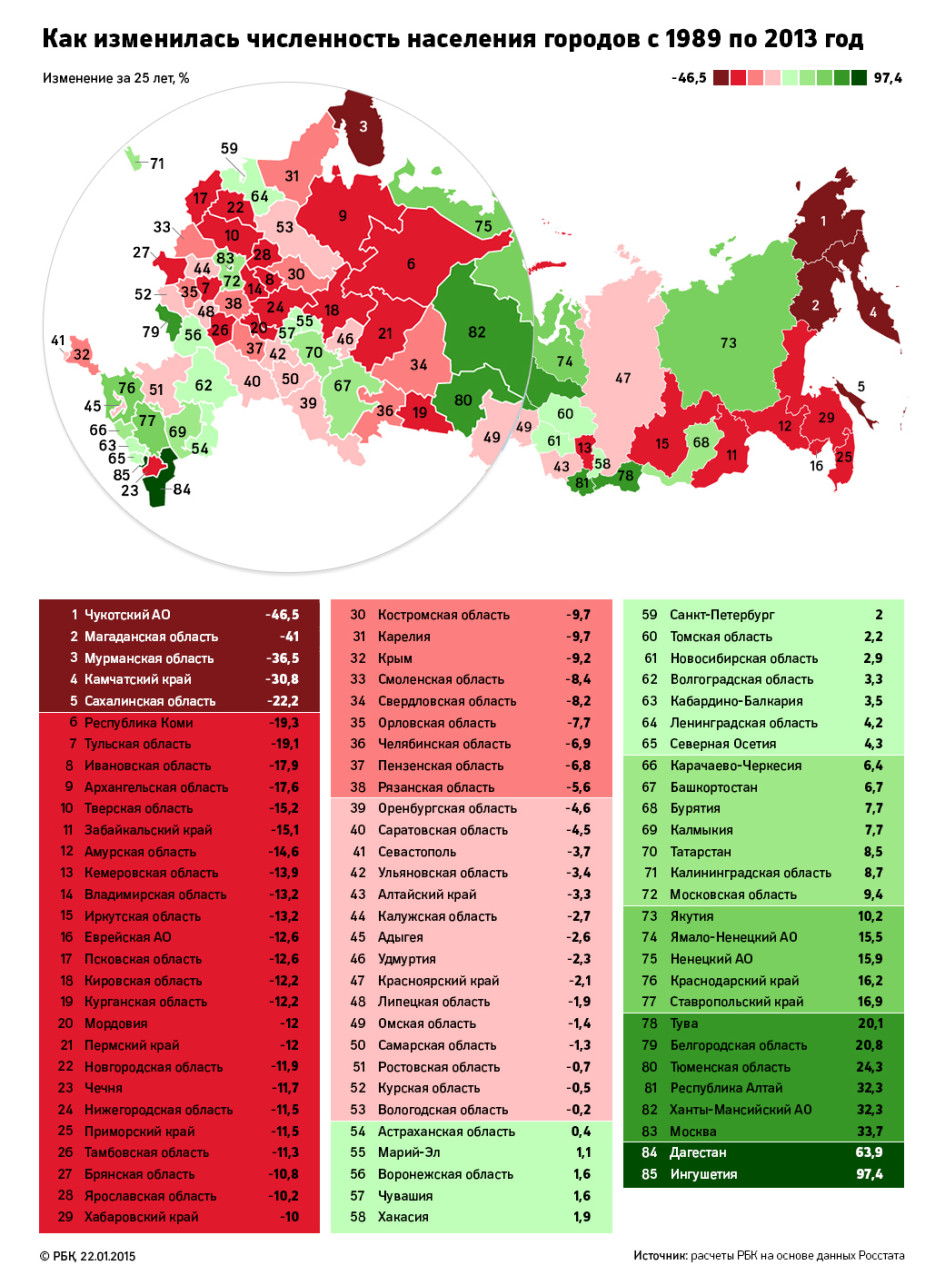

Север – минус, Кавказ – плюс

Если посмотреть на регионы, то в наибольшей степени население городов сократилось на Чукотке – минус 46% без учета административных изменений.

Среди лидеров по убыли и такие северные регионы, как Магаданская (-41%), Мурманская (-36%) и Сахалинская (-22%) области, Камчатский край (-31%).

Наибольший прирост населения городов отмечен в Ингушетии (+97%), Дагестане (+64%), Москве (+34%), Ханты-Мансийском АО (+32%).

Структурно изменение численности населения городов существенно различается. Если города Северного Кавказа росли преимущественно за счет естественного прироста населения и миграции из сел, то, например, Москва – за счет миграции из других регионов и стран. На фоне вымирания на 0,95 млн чел. столица пополнились приезжими на 1,05 млн чел., а с учетом незарегистрированного движения населения – на 3,9 млн (или на 44%). Санкт-Петербург вымирал сильнее Москвы, однако его потери были во многом компенсированы миграцией и вхождением в состав города близлежащих муниципальных образований.

Лидером по естественному приросту населения в городах за все 25 лет является Ингушетия (рост в 2,3 раза), затем Дагестан (+30%), Ямало-Ненецкий АО (+23%) и Ханты-Мансийский АО (22%).

В 67 регионах зафиксирована убыль относительно 1989 года. Самыми вымирающими являются города центральной и северо-западной части России: Тульской (-22%), Ленинградской (-21%), Ивановской (-19%), Тверской (-18%), Псковской (-16%) и других областей.

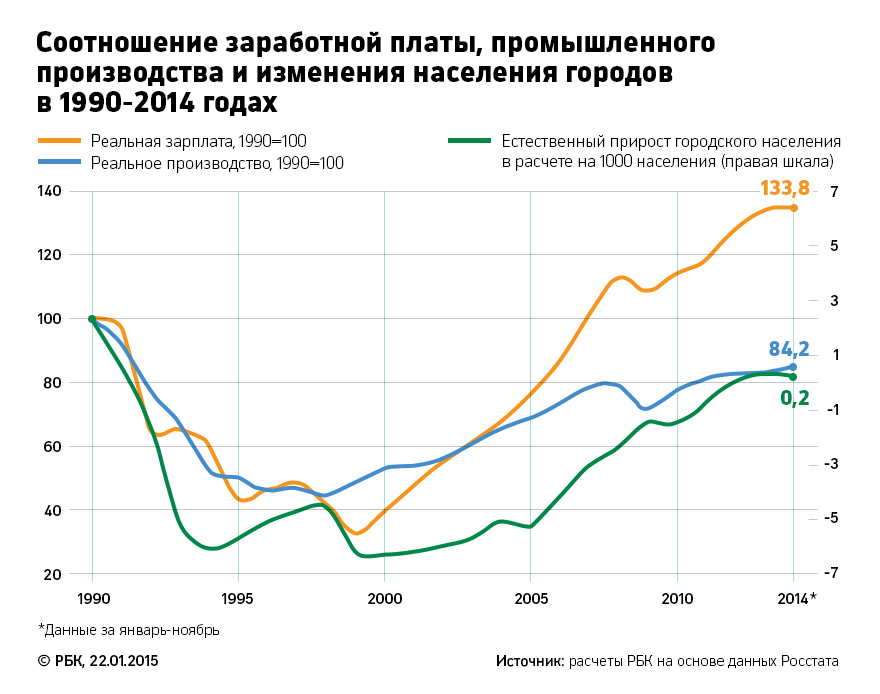

К концу 90-х годов, по данным Росстата, промышленность России сократилась в два раза по сравнению с 1990 годом, а реальная заработная плата – в 2,5-3 раза, что существенно повлияло на рост смертности и снижение рождаемости в городах. Спад производства и реальных доходов населения привел к естественной убыли горожан, причем у этих показателей наблюдается положительная корреляция.

Согласно расчетам РБК, особо показательной стала ситуация в европейской части России и на Урале: чем больше сокращалось производство, тем больше населения теряли города. И наоборот. Среди центральных областей России, например, выделяется Белгородская область, где производство выросло по сравнению с 1990 годом в 2,5 раза, а население городов – на 21%. Антирекорд у Ивановской области, которая потеряла 75% промышленности и 18% населения городов.

Города-«призраки» и быстрорастущие города

Абсолютным лидером по сокращению населения является ЗАТО Островной (Мурманская область) – минус 87%. Автомобильного или железнодорожного сообщения с Островным нет. На территории ЗАТО расположен объект «Гремиха», где хранится отработанное ядерное топливо и другие радиоактивные отходы. Раньше в Островном располагалась крупная база Северного флота (атомные подводные лодки), но с началом 90-х годов военно-морские части были либо расформированы, либо переформированы, как результат – исход жителей. С 1998 года реализуется программа по вывозу радиоактивных отходов из «Гремихи» для дальнейшего захоронения. Что будет с Островным, когда его покинет последний эшелон с радиоактивными отходами, неизвестно.

Высокое сокращение населения с 1989 года наблюдалось также в Игарке (-72%), Сусумане (-69%) и других городах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Как правило, причина для снижения численности жителей таких городов одна – закрытие градообразующих предприятий в 90-х годах.

Изменение численности населения города: –55,3%

Численность населения города на 01.01.2014: 4053 человека

Бывший город. Вместе с другими населенными пунктами Южного Сахалина с 1905 по 1945 год входил в состав Японии. Градообразующим предприятием Горнозаводска была шахта «Горнозаводская», добывавшая бурый уголь. В 1997 году шахту закрыли. А в 2004 году Горнозаводск лишился статуса города

Лидером по приросту населения является административный центр крупнейшего российского нефтегазоносного региона – Ханты-Мансийск (+171%), если исключить созданный с нуля город Магас в Ингушетии. В 2000-е годы на фоне многократного роста цен на нефть Ханты-Мансийск стал одним из самых заманчивых городов для миграции. На протяжении 10 лет в Ханты-Мансийск приезжает в среднем более чем по 3 тыс. чел. ежегодно. Причем чем больше росли цены на нефть, тем больше новых жителей прибывало.

Далее по уровню прироста числа жителей идут город-«спутник» Москвы Котельники (+126%), «нефтяник» Губкинский, ЯНАО (+106%), чеченский город Шали (+102%), а также «спутник» Петербурга – Всеволожск (102%), где в 2000-х годах было размещено сразу несколько крупных производств иностранных инвесторов (Ford, Nokian Tyres, Merloni).

У Котельников сегодня налицо все столичные атрибуты: активная жилищная застройка, скорое открытие станции метро, огромный торговый комплекс, пробки на МКАД и гастарбайтеры. По переписи 2010 года только 76% жителей города назвали себя русскими по национальности, что существенно ниже, чем в других городах Подмосковья. Губкинский, как и Ханты-Мансийск, стал заложником высоких цен на нефть, здесь находится крупная «дочка» «Роснефти» – «Пурнефтегаз». В отличие от перечисленных городов, Шали своим ростом числа жителей обязан не миграции, а рождаемости: город входит в топ-20 по этому показателю в стране. При этом официальная безработица в Шалинском муниципальном районе (отдельных данных по городу нет) превышает 14%, а субсидии составляют 84% от местного бюджета за январь–ноябрь 2014 года. Иными словами, город растет, но живет не на свои деньги.

Изменение численности населения города: +84,3%

Численность населения города на 01.01.2014: 105 823 человека

Бывшая столица и крупнейший город Ингушетии

Какое будущее у российских городов

Благодаря высоким ценам на нефть в 2000-х годах, негативные тенденции в развитии российских городов замедлились. В отдельных населенных пунктах Крайнего Севера и Дальнего Востока в последние несколько лет даже наблюдается прирост населения.

Тем не менее экстраполяция данных на краткосрочный и среднесрочный период показывает, что миграция из небольших городов в крупные продолжится. По расчетам РБК, число городов с населением менее 12 тыс. чел. через 10 лет может достигнуть 300, то есть около четверти российских городов не будет соответствовать своему статусу.

Из-за высокой рождаемости и высокой безработицы на Северном Кавказе продолжится миграция местного населения в крупные города европейской части России и их «спутники» (см. пример Котельников).

Если ситуация на Крайнем Севере и Дальнем Востоке относительно стабилизировалась после тотальной миграции на «большую землю» в 1990-х и начале 2000-х годов, то теперь нас ожидает вымирание исконно русских городов средней полосы России – в Брянской, Владимирской, Тульской и других областях. Кроме миграции населения в столичный регион, отрицательно будет сказываться старение населения этих регионов.

Как мы считали

1. Первичными источниками информации являются данные переписей населения 1989, 2002 и 2010 годов, данные Росстата на 01.01.2014, а также база данных ГМЦ Росстата «Экономика городов».

2. Все расчеты производятся на основе данных о населении городов, что отличается от методики Росстата, который публикует данные о численности городского населения (в состав городских поселений и округов входят также сельские поселения, которые мы не учитывали, чтобы соблюсти «чистоту» исследования населения городов).

3. Основным показателем является изменение численности населения города, «очищенное» от результатов административных изменений. На наш взгляд, это более правильный показатель, не позволяющий искусственно завысить число жителей «умирающего» города за счет присоединения других населенных пунктов.

4. В общем случае основной показатель рассчитывается как изменение численности населения города 2014/1989 к численности населения города 1989. Для городов, которые затронули административные изменения (202 населенных пункта), использовались несколько вариантов расчета:

4.1. Если населенный пункт ограничился изменением статуса, например из поселка городского типа став городом, то использовалась общая формула расчета.

4.2. Если административные изменения привели к росту менее чем 2% от общей численности населения города, то использовалась общая формула расчета. Погрешность такого расчета не превышает плюс-минус 1 п.п.

4.3. Если административные изменения привели к росту или снижению более чем 2% от общей численности населения города, то использовались специальные формулы расчета (112 населенных пунктов). Такие формулы учитывают ежегодные изменения численности населения города до и после административных изменений границ города.

5. Данные о естественном движении (прирост-убыль) и миграции населения городов, административных изменениях взяты по годам из базы ГМЦ Росстата. Эти сведения были вручную проверены, исправлены и дополнены на основе информации из других официальных источников.

6. В ходе исследования мы обнаружили неучтенное официальной статистикой движение населения – расхождение между данными на момент переписи и данными за предыдущий период, а также движением населения между двумя переписями. Как сообщили РБК в Росстате, перепись является наиболее точным показателем учета численности населения, в то время как расхождения могут появляться в первую очередь из-за «неучтенного движения» населения. Данные по «неучтенному движению» использовались для коррекции расчетов основного показателя.

7. «Неучтенное движение» населения городов рассчитывалось путем вычитания из численности населения городов на 1 января 2014 года численности на момент переписей, размера естественного движения, миграции населения и результатов административных изменений. Неучтенное движение населения преимущественно отражает незафиксированную органами учета и статистики миграцию населения, отчасти выявляемую при проведении переписей, а также пропущенные данные за 1989, 1990 и 2013 года.

8. Данные по миграции и естественному движению отсутствуют по ЗАТО и городам Крыма, что оказало влияние на показатель «неучтенного движения» населения в целом по России.

9. Расчет изменения численности населения городов по регионам проводился с учетом административных изменений. Погрешность изменения численности населения городов не превышает плюс-минус 1 п.п. Для шести регионов, в которых административные изменения значимо влияют на численность населения городов (например, Чукотский АО с появлением третьего города), применялся расчет по годам до и после административных изменений.

Исследования РБК – цикл статей, основанных на изучении открытых статистических данных. Другие материалы цикла читайте по ссылкам: [1], [2] и [3].

Источник