- Проблема неравенства в распределении доходов

- Неравенство доходов населения, как атрибут рыночной экономики

- Почему неравенство доходов характерно для всех экономических систем

- Пути решения проблемы неравенства доходов

- Способы сокращения разрыва

- Динамика неравенства по доходам

- Как демонстрируется с помощью кривой

- Дивергенция доходов и экономический рост

- 1. Постановка проблемы

- 2. Существующие подходы к оценке уровня дифференциации доходов

- 3. Дивергенция доходов и экономический рост: базовая аналитическая конструкция

- 4. Идентификация процесса дивергенции доходов

- 5. Дивергенция доходов и экономический рост: обобщенная аналитическая конструкция

- 6. Спорные методологические вопросы

- 7. Регулятивные императивы: «за» и «против» дивергенции доходов

Проблема неравенства в распределении доходов

Неравенство доходов населения, как атрибут рыночной экономики

Неравенством доходов населения является разница уровня денежных доходов, характерных для разных слоев и групп населения.

Неравенство доходов является следствием неравномерного распределения материальных благ. В формате рыночной экономики доходы распределяются в рамках разных производственных факторов:

Исходя из степени обладания данными типами ресурсов, перераспределяют материальные блага. В итоге этот процесс приводит к неравенству доходов. Основными причинами подобной ситуации являются:

- Неоднородное распределение собственности. Данный фактор служит фундаментальной причиной неравенства доходов и возникает по причине необходимости средств производства для формирования разнообразных материальных благ. К примеру, в крупном масштабе такими средствами являются фабрики и заводы, а в небольших – рабочие инструменты. В любом случае, неравенство доходов порождают изначальная частная собственность, распространяемая на средства производства, и неоднородность распределения этих средств среди граждан. Типичным примером такой ситуации является начальная разница в стартовых возможностях наследников олигархии и среднестатистических жителей страны. Данная особенность относится к негативным факторам капитализма. Остальные причины неравенства являются следствием персональных качеств.

- Неодинаковые способности. Известный факт, что человек обладает отличными интеллектуальными и физическими возможностями. Какой-то гражданин отличается высокими физическими данными и может с легкостью реализовать себя в профессиональном спорте, а другой – демонстрирует великолепные знания и умения в сфере экономики и финансов. Таким образом, люди находят свое место в разных отраслях общественной деятельности, которые отличаются средним уровнем доходов и максимальным заработком.

- Различное образование. Кроме персональных характеристик, граждане отличаются по уровню образования. Эта причина значительно отличается от предыдущей тем, что в данном случае выбор образования зависит от человека. Представители гражданского общества, обычно, в праве сознательно определить специализацию и уровень обучения. Профессиональные и общие знания влияют на выгодную реализацию собственного труда, что объясняет неравенство доходов.

- Разница в профессиональном опыте. На современном российском рынке труда высоко ценится профессиональный опыт. Как правило, молодые специалисты на практике зарабатывают меньше, чем люди, работающие в аналогичной сфере, но обладающие богатым опытом. Доходы в данном случае можно увеличить путем профессионального роста и накопления стажа.

Неравномерные доходы населения являются следствием и некоторых дополнительных факторов. К таким причинам относят удачу или неудачу, наличие доступа к ресурсам, представляющим ценность.

Последствия данного явления могут иметь экономический и социальный характер. К первой категории относят прогрессирующее расслоение категорий населения, то есть все больший объем ресурсов, которые изымаются у бедных слоев общества, концентрируется у малого процента населения. В результате наблюдают рост недовольства в обществе, формирование социального напряжения, беспорядки.

Почему неравенство доходов характерно для всех экономических систем

Разница в доходах в расчете на душу населения или на одного трудящегося является дифференциальным доходом. Неравенство доходов наблюдают во всех экономических системах в разной степени. Традиционный тип экономики характеризуется наибольшим разрывом в уровне доходов.

Различия постепенно уменьшаются во время перехода к капиталистической системе со свободной конкуренцией и существенно снижаются в процессе трансформации в современную рыночную экономику. Неравенство доходов значительно увеличивается, если административно-командная система переходит в рыночную.

Данный процесс объясняется тем, что частично население страны продолжает существовать при распадающейся прежней системе, и формируется определенный слой общества, который живет, согласно законам рыночной экономики. В течение времени неравенство сокращается по причине вовлечения в рыночные отношения более широких слоев населения.

Граждане, получают доходы несколькими способами:

- организация собственного бизнеса, то есть предпринимательство;

- предоставление в пользование другим людям или организациям собственных факторов производства, включая труд, землю, капитал.

Данный механизм изначально подразумевает некое неравенство доходов. Разница в доходной части может быть существенна. В таком случае она создает ряд рисков для политической и экономической стабильности в государстве.

По этой причине практически каждая развитая мировая держава реализует меры по сокращению неравенства доходов. Подобная политика выполнима лишь при наличии навыков проведения точных измерений степени дифференциации доходов и богатства, а также оценки результатов воздействия на нее с помощью государственной политики.

Пути решения проблемы неравенства доходов

Неравенство в социально-экономической сфере является важнейшим фактором и результатом развития общества. Низкие показатели разницы в доходах, как и высокие характеристики аналогичного показателя, оказывают негативное влияние на экономику, снижают темпы общественного прогресса и дестабилизируют общественный порядок.

Серьезным фактором увеличения показателей дифференциации доходов является инфляция, не сопровождающаяся индексацией выплат в процессе роста цен. Таким образом, стоимость потребительской корзины растет такими темпами, которые опережают общее повышение цен.

Явление социально-экономического неравенства является серьезной проблемой даже для наиболее развитых стран. Наблюдаются ситуации, при которых воспроизводятся слои населения, не обладающие материальным достатком и доступом к образованию, способным открыть путь к квалифицированному труду.

Какая-то часть этих граждан принимает на себя роль иждивенцев, отторгая трудовую деятельность и отдавая предпочтение жизни на пособия.

Способы сокращения разрыва

Реально увеличить доходы можно с помощью эффективной социально-экономической политики. К наиболее распространенным мерам сокращения неравенства относят:

- повышение реальной заработной платы;

- укрепление финансовой основы пенсионного фонда путем содействия повышению номинального размера оплаты труда;

- создание механизмов, регулирующих доходы населения с учетом территориальных особенностей государства;

- достижение более рационального распределения доходов на основании повышения эффективности системы налогообложения;

- результативный контроль над реальной доходной частью.

Указанные способы позволяют сократить разрыв в распределении духовных и материальных благ между представителями гражданского общества. В результате такие меры направлены на повышение уровня жизни населения.

Динамика неравенства по доходам

Россия является одной из ведущих стран, исходя из степени концентрации богатства у небольшого процента населения. К примеру, более 70% активов финансового и нефинансового сектора экономики страны принадлежат 5% граждан. Отечественные неравенства с точки зрения мировой статистики отмечены на XX Апрельской научной конференции в ВШЭ Светланой Мареевой и Екатериной Слободенюк. Доклад основан на исследовании информации ООН, Всемирного банка, Credit Suisse, Европейского банка реконструкции и развития, проекта World inequality lab и Росстата. Исходя из полученных данных, было отмечено, что Россию можно отнести к верхней трети стран с неравномерно распределенными доходами при сильном уклоне в сторону обеспеченных слоев населения.

Всемирный банк в докладе «Бедность и всеобщее процветание: борьба с неравенством 2016» подсчитал, что в 2015 году десятая часть наиболее обеспеченного населения нашей страны обладала 29,7% от доходов государства. Такие показатели соответствуют 22-му месту в международном рейтинге. Другие примеры стран:

- около 30%: Филиппины, Уругвай, Гамбия, Литва;

- от 38%: Замбия, Бразилия, Колумбия, Панама, Чили;

- менее 22%: Словакия, Словения, Косово, Украина.

Следует отметить стабильность положения России. В 2004 году по данному рейтингу страна занимала 26 позицию из 70 возможных с показателем в 30,5%. У 10% наиболее бедного населения было сконцентрировано от 2.3% до 2.8% в течение 16 лет за период с 2000 по 2016 года. По данным характеристикам Россия находится в списке с такими странами, как:

Исходя из индекса Джини, Россия характеризуется доходным неравенством около границы в 38%-40%. Это означает избыточный уровень, который негативно сказывается на росте экономики.

С помощью индекса Джини можно определить, насколько равномерно распределены доходы по населению, относительно абсолютно равномерного показателя. Всемирный банк оценил российский показатель за 2015 год в 37,7%. Такое значение соответствует середине рейтинга, что существенно больше, чем аналогичные параметры стран континентальной Европы, и ниже максимального уровня, характерного для развивающихся стран.

По итогам периода подъема экономики с 2008 по 2013 год отдельная группа населения получила большую прибыль по сравнению с доходами всего населения, что позволило России войти в число стран с увеличившейся степенью «всеобщего процветания».

Доходы наиболее бедных слоев 40% населения увеличивались в 60 из 83 государств по данным Всемирного банка. Наряду с этим отечественные темпы были существенно выше: в среднегодовом значении на 5,8%, в мировом масштабе – только на 2%.

С 2015 года данный процесс снизил темпы по причине кризиса, но тенденция сокращения неравенства доходов сохранялась. Однако при измерении диспаритета доходов картина иная: доходы сконцентрированы у наиболее богатых представителей общества, что свидетельствует о росте неравенства в стране.

Согласно данным базы World Inequality Database, динамика доходного неравенства значительно недооценена с 1990 года. В результате распада СССР доля доходной части верхнего 1% общества изменялась: от менее 6% от общего дохода населения в 1989 году до 22% после 2010 года.

Концентрация доходов верхних 10% приросла с 25% в период 1990-1991 года до более 46% в 1996 году. Такие же 46% характерны для настоящего времени. Аналогичные показатели имеет Китай – 41%, Европа – 37%, США и Канада – 47%.

Как демонстрируется с помощью кривой

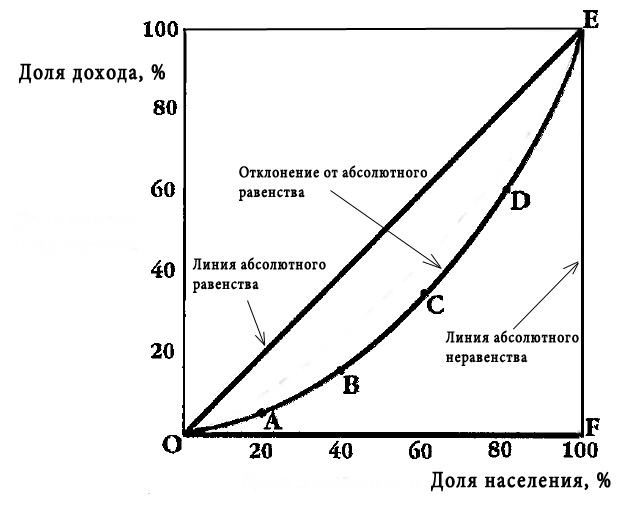

Кривая Лоренца является графиком, с помощью которого демонстрируют уровень неравенства при распределении доходов в рамках общества, страны, а также богатства.

Кривая Лоренца для анализа степени неравенства распределения доходов в обществе отражает долю дохода, характеризующую различные группы населения, определяемые по признаку размера дохода, которым они обладают.

Неравномерность распределения материальных благ изучали многие экономисты США и Западной Европы в период с конца XIX – начала XX. Ключевым вопросом в данном исследовании являлась оценка справедливости и эффективности распределения доходов и богатства, механизм которого сформировался в условиях рыночной экономики.

В 1905 году американским статистиком Максом Лоренцом был разработан способ оценки распределения доходов. Такой метод был назван кривой Лоренца.

Ось абсцисс соответствует доле населения. На ось координат наносят отметки доли доходов в обществе, выраженной в процентах. Согласно данным графика, можно сделать вывод о том, что неравенство в распределении доходов наблюдается постоянно:

- 20% граждан могут получать 5% доходов;

- 40% населения – 15% доходов;

- 60% населения – 35% доходов;

- 80% населения – 60% доходов;

- 100% населения – 100% доходов.

При равномерном распределении доходов в обществе кривая Лоренца трансформируется на графике в прямую или биссектрису. Такая линия носит название линии абсолютного равенства. В случае, когда 1% населения получали бы 100% доходов, на графике такая ситуация отразилась бы в виде прямой, которую называют линией абсолютного неравенства.

Источник

Дивергенция доходов и экономический рост

Как связаны дифференциация душевых доходов российских регионов и темпы экономического роста? Можно ли оценить масштаб эрозии экономического роста из-за перераспределения доходов между бедными и богатыми регионами? Насколько сильно Россия страдает от избыточной дифференциации доходов?

В настоящее время в России возникают все новые и новые глобальные экономические проблемы. Однако, похоже, что на первое место постепенно выходит проблема неравномерности развития экономического пространства страны. Эта проблема имеет несколько измерений. Так, например, усиливается неравномерность распределения доходов по группам населения: богатые люди становятся еще богаче, а бедные – еще беднее. Одновременно с этим углубляется неравномерность развития российских регионов: богатые территории еще больше богатеют, а бедные – еще больше беднеют. Подобная концентрация богатства в относительно небольших социальных группах и регионах приводит к нарушению социального и регионального равновесия и провоцирует возникновение множества социально-экономических проблем.

В настоящее время проблема неравномерности экономического развития России и других стран приобретает все большую популярность. Так, например, расчеты, проведенные сотрудниками ИСПИ РАН, показывают, что неравномерность распределения доходов по основным социальным группам с 1991 г. в России непрерывно возрастала, но к 1996 г. наметилась тенденция к ее уменьшению [1, с.62-63]. Между тем расчеты, проведенные Ф.Н.Клоцвогом и Г.М.Магомедовым, показывают, что неравномерность региональных показателей валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в России на протяжении 1996-2001 гг. неуклонно возрастала [2, с.85]. Таким образом, период усиления неравномерности распределения доходов по социальным группам (1991-1996 гг.) в России сменился на период возрастания неравномерности распределения доходов по территориям страны (1996-2001 гг.).

Однако почти все отечественные исследования, посвященные неравномерности экономического развития, не привязываются к главной макроэкономической проблеме – проблеме экономического роста. Отчасти этот недостаток компенсируют зарубежные экономисты. Так, П.Митра и Р.Емцов проводят аналогию между экономическим ростом в Китае, идущим на фоне увеличивающегося неравенства в доходах, и экономическим ростом в России, которая уже сейчас демонстрирует предпосылки для повторения китайской модели [3, с.3]. Данные авторы выделяют, по крайней мере, 8 групп факторов, способствующих углублению неравенства в уровне потребления развивающихся и переходных экономик [3, с.3-4].

Особый интерес с точки зрения динамики неравномерности доходов представляет собой готовящееся вступление России во всемирную торговую организацию (ВТО). Теоретически либерализация международной торговли и снятие таможенных барьеров должны привести к снижению неравенства доходов в России. Однако, как отмечают Г.Перри и М.Оларрега, во второй половине 1980-х и в 1990-х гг. в большинстве латиноамериканских стран были резко снижены тарифные и нетарифные торговые барьеры, но во многих случаях это лишь увеличило неравенство доходов [4, с.5]. Даже если предположить, что новый этап развития российской экономики будет сопровождаться ростом регионального неравенства, то остается открытым вопрос, в какие формы «перельется» это неравенство. Здесь имеются разные пути и модели развития. Например, К.Гаджвани, Р.Канбур и К.Жанг обращают внимание специалистов на тот факт, что в Китае региональное неравенство зависит от географического положения региона (находится он в глубине страны или на побережье), в то время как в Индии относительные преимущества регионов зависят уже не от качества земель, как раньше, а от развития человеческого капитала (уровня образования и т.п.) [5, с.8].

Особый интерес представляет вопрос о взаимосвязи траектории экономического роста и неравномерности доходов. Например, в странах Центральной и Восточной Европы масштабные реформы в 1990-е гг. привели к глубокому спаду экономики, сопровождавшемуся ростом неравенства. Между тем в Китае ежегодный рост коэффициента Джини на 2 процентных пункта наблюдался на протяжении 1990-2001 гг. на фоне бурно растущей экономики [3, с.3]. Таким образом, дивергенция ходов может быть спровоцирована как экономическим спадом, так и ростом. Для России этот вопрос приобретает особую остроту и неоднозначность, так как для нее рост региональной неравномерности потребления наблюдался на временном интервале 1996-2001 гг. и тем самым захватывал как траекторию экономической рецессии, так и траекторию экономического роста [2, с.85].

Таким образом, проблема взаимосвязи таких двух явлений, как экономический рост и дивергенция доходов выступает в качестве одной из наиболее актуальных проблем современности. Применительно к российской экономике данная проблема еще больше актуализируется в силу недостаточного числа работ, в которых она подвергается тщательному исследованию.

1. Постановка проблемы

Проблема сопряжения экономического роста и дивергенции доходов имеет множество разнообразных аспектов. Один из них связан с установлением эконометрической зависимости между двумя названными явлениями. Однако для российской экономики этот путь следует признать неперспективным. Это связано, прежде всего, с тем, что, как было отмечено ранее, для нее рост региональной неравномерности потребления наблюдался на длительном временном интервале, который включал в себя и период экономической рецессии, продолжавшийся с начала 1990-х гг. до 1998 г. включительно, и период экономического роста, который начался с 1999 г. и продолжается по настоящее время; точка «перелома» траектории спада на траекторию роста пришлась на 1999 г. Таким образом, происходит наложение единообразной тенденции в дифференциации региональных доходов на две прямо противоположные тенденции динамики производства. Данный факт уже сам по себе отрицает осмысленное применение корреляционного анализа двух явлений. В принципе при решении данной проблемы в рамках эконометрического подхода можно пойти по пути построения многофакторных нелинейных эконометрических моделей. Однако в этом случае возникает другая проблема – нехватка достоверных статистических данных из-за недостаточной длины динамических рядов. В этой связи мы пойдем по пути аналитического и числового исследования поставленной проблемы методами детерминированного анализа.

При соединении проблемы экономического роста и дивергенции доходов происходит своеобразное и очень органичное соединение методов микро- и макроэкономики. Так, явление экономического роста представляет собой типично макроэкономическую проблему и характеризуется соответствующими агрегированными статистическими показателями – валовым внутренним продуктом (ВВП) и валовым национальным продуктом (ВНП). Между тем высокие темпы роста ВВП еще ничего не говорят о том, как живут люди. Это связано с тем, что множество хозяйствующих субъектов экономики неоднородно и произведенный доход может сосредоточиться в небольшой социальной группе, в то время как остальная часть экономических агентов (населения) может не получить ничего. Такого рода эффекты по своей природе являются микроэкономическими и характеризуются не агрегатными, а «распределенными» показателями. К числу таковых относится знаменитая кривая Лоренца и не менее популярный коэффициент Джини, которые учитывают внутреннее (микроэкономическое) строение исследуемой макропопуляции.

Возможность локализации всего прироста ВРП в небольшой социальной группе (регионе) означает, что высокие темпы экономического роста могут приходить в противоречие с ростом благосостояния подавляющего большинства населения. Соответственно высокие темпы экономического роста могут сопровождаться обогащением контингента богатого населения (регионов страны) на фоне обеднения других социальных групп. В этом случае целесообразность самого экономического роста может быть поставлена под сомнение. Наряду с этим возможно и обратное явление, когда экономический рост сопровождается выравниванием доходов и в этом случае социальный эффект от экономического роста еще больше возрастает.

В дальнейшем нас будет интересовать эффект сопряжения двух эффектов: роста производства и роста (снижения) дифференциации доходов. Если рост производства сопровождается ростом дифференциации доходов населения, то имеет место эффект компенсации (замещения) в том смысле, что рост дифференциации доходов поглощает (замещает) часть эффекта от прироста совокупного дохода. Если рост производства идет на фоне снижения дифференциации доходов населения, то имеет место эффект дополнения в том смысле, что прирост совокупного дохода дополняется ростом равномерности доходов. Для практических расчетов представляет интерес в основном эффект компенсации, так как именно при его возникновении начинается рост социальной напряженности и возникают реальные экономические проблемы. Нашей задачей является исследование количественных закономерностей в совместной, взаимообусловленной динамике экономического роста и неравенства доходов.

2. Существующие подходы к оценке уровня дифференциации доходов

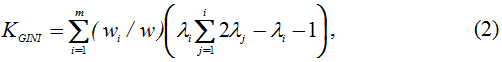

В настоящее время основным инструментом измерения уровня неравенства доходов по социальным группам служит так называемый коэффициент Джини, характеризующий степень искривления кривой Лоренца. Теоретически он вычисляется следующим образом:

В прикладном анализе используется несколько иной подход к определению коэффициента Джини, основанный на учете дискретных величин [1, с.63]:

Хотя коэффициент Джини четко улавливает происходящие сдвиги в распределении доходов между верхними и нижними группами населения, он не показывает, в какой именно части кривой Лоренца – верхней, средней или нижней – происходят эти сдвиги. Чтобы уточнить характер происходящих сдвигов в практике аналитических расчетов, как правило, используют еще два индикатора: энтропийный коэффициент Тейла и коэффициент Тейла-Бернулли.

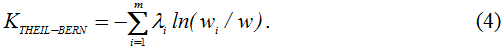

Энтропийный коэффициент Тейла хорошо улавливает изменения, происходящие в верхней части кривой распределения доходов, и с учетом введенных обозначений вычисляется по следующей формуле [1, с.63]:

Коэффициент Тейла-Бернулли хорошо улавливает изменения, происходящие в нижней части кривой распределения доходов, и вычисляется по «усеченной» формуле энтропийного коэффициента Тейла [1, с.63]:

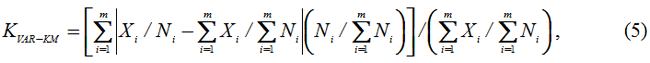

Индикаторы (2)-(4) являются хорошо проверенным инструментарием по оценке неравенства доходов применительно к различным социальным (доходным) группам. Однако все они плохо приспособлены к оценке аналогичных эффектов применительно к регионам страны, для которых само построение кривой Лоренца не имеет прозрачного смысла. В этой связи в аналитической практике используются другие показатели неравномерности развития территорий и регионов. Среди них можно назвать коэффициент вариации Клоцвога-Магомедова, который исчисляется по следующей формуле [2, с.85]:

После несложных преобразований коэффициент вариации Клоцвога-Магомедова может быть представлен в более компактной форме:

Коэффициент (6) может быть оценен тремя равноправными способами: в текущих ценах; в постоянных ценах какого-либо года; в скорректированных ценах с учетом имеющихся региональных различий в уровне прожиточного минимума [2, с.85].

Все рассмотренные инструменты исследования феномена неравномерности доходов следует признать как вполне удовлетворительные. Однако главный их недостаток заключается в том, что они напрямую не могут быть интегрированы в проблематику экономического роста. Фактически все они ориентированы на автономное исследование процесса локализации дохода по социальным группам или регионам, но механизм стыковки этого процесса с самим экономическим ростом в них отсутствует. Между тем имена эта проблема находится в фокусе нашего внимания.

3. Дивергенция доходов и экономический рост: базовая аналитическая конструкция

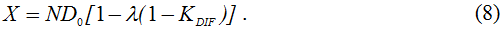

Нашей непосредственной задачей является увязка темпов экономического роста с уровнем неравномерности доходов. Для этого воспользуемся упрощенной схемой анализа, предположив, что весь доход распределяется только между двумя социальными группами (регионами). Кроме того, будем ассоциировать доход с суммой произведенного ВРП. Тогда справедливо следующее соотношение для ВРП:

Если ввести в рассмотрение коэффициент дифференциации душевых доходов , то выражение (7) можно переписать в следующем виде:

Данное уравнение является ключевым и искомым для проводимого анализа, так как оно в явной форме увязывает объем произведенного и распределенного в стране продукта (основной макроагрегат) с характеристикой неравномерности распределения произведенного дохода по регионам (социальным группам) страны (микропараметр). В соответствии с уравнением (8) распределяемый продукт страны полностью определяется четырьмя переменными: численностью населения страны, уровнем душевого дохода бедного региона (социальной группы), долей населения богатого региона в совокупном населении страны и коэффициентом дифференциации душевых доходов двух регионов. Соответственно любые изменения в объеме производства распределяются в соответствии с изменениями этих четырех переменных.

В дальнейшем для простоты и большей наглядности проводимого анализа предположим, что переменные N, D0 и λ фиксированы, то есть выступают в качестве параметров. Тогда динамика распределения производеного ВРП будет полностью определяться динамикой коэффициента дифференциации душевых доходов двух регионов. Если ввести обозначения темпов роста производства и коэффициента дифференциации , где t – время (год), то динамизация уравнения (8) позволяет получить следующее соотношение:

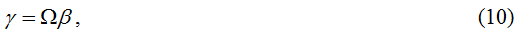

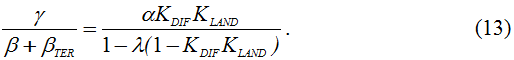

Таким образом, динамика экономического роста, отражаемая параметром γ, связана с дивергенцией неравенства доходов, отражаемой параметром β, и обусловлена начальным значением показателя дифференциации доходов KDIF и долей «богатого класса» λ.

Уравнение (9) можно записать в виде:

Содержательно коэффициент «эрозии» Ω показывает, сколько процентов прироста ВВП страны «съедается» каждым процентом роста коэффициента дифференциации доходов. По сути дела параметр Ω представляет собой эластичность темпов экономического роста по темпам роста неравенства доходов. Такая интерпретация параметра Ω достаточно прозрачна. Дело в том, что в соответствии с (8) созданный ВВП при постоянном коэффициенте KDIF может быть потрачен либо на увеличение минимального дохода «бедного класса» (D0), либо на расширение «богатого класса» (λ), либо на поддержку возросшего населения страны (N). Если же коэффициент KDIF возрастает, то это означает, что указанные три перераспределительных канала недополучают средства. Степень недополучения средств и фиксируется параметром Ω. Понятно, что «изъятый» доход, обусловленный ростом KDIF, поступает в распоряжение «богатого класса» (социальной группы, региона).

Из формулы (11) вытекает довольно важный вывод, в соответствии с которым эластичность Ω всегда строго ограничена: 0 >0,5, т.е. λ прижат к верхней части шкалы и стремится к единице), то коэффициент KDIF улавливает перекосы в нижней части кривой распределения доходов и соответственно выступает в качестве модифицированного коэффициента Тейла-Бернулли. Если же численность «богатого класса» более или менее уравновешена с численностью «бедного класса» (λ≈0,5, т.е. λ прижат к середине шкалы), то коэффициент KDIF улавливает перекосы в средней части кривой распределения доходов. Таким образом, меняя величину параметра λ, коэффициенту дифференциации KDIF можно придать разный смысл в зависимости от его расположения на соответствующей шкале, за счет чего прослеживается преемственность между ним и традиционными измерителями неравенства доходов.

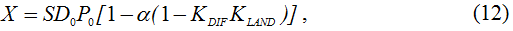

Модельная схема, основанная на соотношениях (8) и (9), является максимально простой и прозрачной. Однако ее можно несколько модифицировать для учета дополнительного фактора, связанного с освоенностью изучаемых регионов и процессами межрегиональной миграции. Иными словами, предложенную методику можно адаптировать исключительно под региональную проблематику.

При таком расширении анализа в рассмотрение попадает не только социальная популяция, проживающая в соответствующем регионе, а сам регион с присущими ему социально-экономическим особенностями. В этом случае осуществляется привязка не к социальным группам населения, а к территории региона. Методически это означает, что помимо уровня потребления (богатства) населения региона еще анализируется и степень освоенности самого региона с точки зрения плотности его заселения. Такой подход сейчас уже можно считать общепризнанным. В этой связи достаточно указать на мониторинговые разработки Независимого института социальной политики, который при составлении социального атласа российских регионов использовал двухкритериальную классификацию всех регионов. Так, использование для регионов России двух признаков «богатые/бедные-освоенные/слабоосвоенные» позволило специалистам Независимого института социальной политики разделить их на четыре принципиально различающиеся группы [6]. На наш взгляд, данная типология является вполне удачной и может быть использована при углубленном анализе социально-экономической дивергенции регионов.

Опираясь на сказанное, модифицируем уравнение (8) следующим образом:

Тогда динамизированное уравнение (12) по аналогии с (9) примет следующий вид:

В данном уравнении фигурирует не только темп прироста коэффициента дифференциации душевого дохода регионов β, но и темп прироста коэффициента дифференциации плотности населения регионов .

Разложение (13) даже более корректно, чем (9), так как в нем используется гипотеза постоянства параметра α, что является очевидным фактом в силу того, что границы регионов страны со временем, как правило, не меняются.

4. Идентификация процесса дивергенции доходов

Для проведения прикладных расчетов здесь и далее мы воспользуемся моделью (8)-(9). Для этого проведем предварительную группировку всех регионов России на две группы: богатые и бедные. К богатым мы будем относить только два субъекта федерации: Москву и Тюменскую область. Именно эти регионы являются абсолютными и устойчивыми лидерами по уровню душевого ВРП. Соответственно все остальные регионы страны условно образуют группу бедных регионов. Следовательно, окончательное деление регионов таково: 2 богатых региона против 87 бедных регионов.

Уточним, что здесь и в дальнейшем под дивергенцией доходов мы будем понимать увеличение показателя дифференциации доходов, а под конвергенцией доходов – его уменьшение. Данные понятия применимы как к социальным группам, так и к регионам страны.

Для понимания динамики уровня дифференциации двух групп регионов и для окончательной идентификации того, что происходит в стране – дивергенция или конвергенция развития регионов – необходимо взять хотя бы несколько контрольных точек. Нами были выбраны три такие точки – 1998, 2001 и 2004 гг. Данные точки, следующие друг за другом с равным интервалом в три года, дают вполне понятную картину событий последнего времени. Исходные данные для модельных расчетов приведены в табл.1-3, результаты расчетов на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики [7] представлены в табл.4.

| Регионы | 1998 | 2001 | 2004 |

|---|---|---|---|

| Москва | 15,3 | 20,0 | 18,9 |

| Тюменская область | 8,4 | 10,6 | 13,0 |

| Группа богатых регионов | 23,7 | 30,6 | 31,9 |

| Группа бедных регионов | 76,3 | 69,4 | 68,1 |

| Россия в целом | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| Регионы | 1998 | 2001 | 2004 |

|---|---|---|---|

| Москва | 6,6 | 7,0 | 8,1 |

| Тюменская область | 2,2 | 2,2 | 1,5 |

| Группа богатых регионов | 8,8 | 9,2 | 9,6 |

| Группа бедных регионов | 91,2 | 90,8 | 90,4 |

| Россия в целом | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| Регионы | 1998 | 2001 | 2004 |

|---|---|---|---|

| Москва | 38,2 | 152,2 | 265,3 |

| Тюменская область | 63,3 | 252,0 | 575,4 |

| Группа богатых регионов | 44,5 | 176,3 | 340,0 |

| Группа бедных регионов | 13,8 | 40,8 | 76,7 |

| Россия в целом | 16,5 | 53,4 | 102,0 |

| Регионы | 1998 | 2001 | 2004 |

|---|---|---|---|

| Доля населения в группе богатых регионов (λ), % | 8,8 | 9,2 | 9,6 |

| Коэффициент дифференциации душевого ВРП (KDIF), число раз | 3,22 | 4,32 | 4,43 |

| Коэффициент эластичности Ω | 0,24 | 0,30 | 0,32 |

На основе полученных количественных оценок можно сделать следующие выводы.

Во-первых, богатые регионы-лидеры обладали ярко выраженным свойством притяжения населения. Так, на протяжении всего анализируемого периода их доля в совокупной численности населения страны неуклонно возрастала с 8,8 до 9,6% (табл.1). Параллельно с этим данные регионы «всасывали» в себя и все большую часть совокупного ВРП страны, в связи с чем их доля увеличилась с 23,7 до 31,9% (табл.2). Таким образом, эффект региональной локализации финансовых и человеческих ресурсов проявился за последние годы в полной мере. При этом на каждый процентный пункт прироста населения богатого региона приходилось 10,3 процентных пунктов прироста совокупного ВРП.

Во-вторых, на всем периоде исследования происходил заметный рост дифференциации доходов между богатыми и бедными регионами. За 1998-2004 гг. разрыв между двумя группами регионов углубился на 37,6%, то есть больше, чем на треть. Такое увеличение следует квалифицировать как весьма значительное.

В-третьих, проведенные расчеты позволили нащупать точку, в которой наметилось явное насыщение процесса дивергенции региональных доходов. Судя по всему, разрыв в доходах довольно активно возрастал до 2001 г. включительно, после чего его увеличение резко замедлилось. Так, за период 1998-2001 гг. среднегодовой прирост коэффициента дифференциации составил 0,373 процентных пунктов, в то время как за период 2001-2004 гг. – всего лишь 0,037. Таким образом, абсолютная скорость роста разрыва в региональных доходах снизилась ровно в 10 раз, что можно считать определенным достижением экономической политики России первой половины 21 века.

Выведенные в предыдущем разделе формулы позволяют оценить тот экономический урон, который был нанесен большинству российских регионов дивергенцией доходов. Так, по официальным данным прирост ВРП страны в 2001 г. по сравнению с 1998г. составил 23,9%. За это же самое время прирост коэффициента дифференциации доходов составил более весомую величину в 34,2%. Следовательно, на временном отрезке 1998-2001 гг. дифференциация доходов обгоняла начавшийся в стране экономический рост. За период времени с 2001 г. по 2004 г. рост ВРП составил 22,0%, а рост разрыва в доходах – 2,5%. Таким образом, на данном этапе произошла рокировка двух явлений, и экономический рост заметно обогнал рост неравенства доходов.

Чтобы оценить тот вычет из экономического роста, который был нанесен растущей дифференциацией доходов, достаточно воспользоваться соответствующими коэффициентами эластичности (табл.4). Тогда за 1998-2001 гг. объем «съеденного» ВРП составил 5,7% (34,2×0,24=5,7), а за 2001-2004 гг. – 0,8% (2,5×0,30=0,8). Таким образом, «истинный» темп прироста производства, который пришелся на основную часть населения страны в 1998-2001 гг., составил 18,2%, а в 2001-2004 гг. – 21,1%. В данном случае переоцененный ВРП вопреки официальным статистическим данным говорит о том, что период 2001-2004 гг. для основного населения страны был более предпочтителен, нежели период 1998-2001 гг. (скорректированное неравенство для темпов 18,2% 22,0%).

Отсюда вытекает генеральный вывод: процесс усиления неравномерности распределения доходов является значимым макроэкономическим фактором роста благосостояния народа. Проведенные расчеты убедительно показывают, что учет данного фактора способен сильно скорректировать искомую картину роста доходов в стране.

Следует отметить, что, несмотря на замедление роста дифференциации доходов в России в начале нынешнего столетия, величина разрыва в душевых доходах регионов достигла весьма серьезной величины, что порождает довольно высокий коэффициент эрозии доходов в 0,32. Это означает, что теперь каждый процент прироста неравномерности региональных доходов будет «съедать» примерно 1/3 процента прироста ВРП страны. Следовательно, дальнейшая дивергенция доходов для российских регионов становится очень «дорогим» явлением. Насколько серьезна эта цифра? Для иллюстрации ее значимости приведем простой пример. Если разрыв в доходах будет ежегодно возрастать на 6%, то он будет нейтрализовывать экономический рост, идущий «естественным» среднегодовым темпом в 2%. Таким образом, если не приостановить дальнейший рост дифференциации доходов, то он может свести на нет «естественный» двухпроцентный рост ВРП, характерный для периода экономической стабильности.

Заметим по ходу дела, что наблюдаемый в России рост разрыва в доходах двух групп регионов частично компенсировался увеличением доли группы богатых регионов. Если в дальнейшем этот процесс роста «богатого класса» приостановится, а тому есть определенные основания, то ущерб от дивергенции доходов будет еще ощутимее.

5. Дивергенция доходов и экономический рост: обобщенная аналитическая конструкция

Ранее мы использовали двухсекторную модель дифференциации доходов. Однако в реальности число групп (классов, регионов) бывает, как правило, значительно больше и эффективно агрегировать их не всегда удается. В связи с этим необходима обобщенная методика взаимосвязи дивергенции доходов и экономического роста. Выполним соответствующие обобщения.

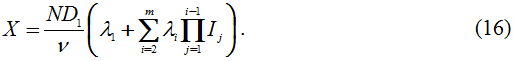

Предположим, что доходы (потребление) населения (W) связаны с объемом ВРП (X) простейшим соотношением: W=νX, где ν – коэффициент пропорциональности. Тогда при сохранении прежних обозначений выражение для ВРП будет выглядеть следующим образом:

В свою очередь сумма в выражении (14) может быть переписана в индексной форме:

Тогда искомая формула, связывающая объем производства и структуру распределения доходов, такова:

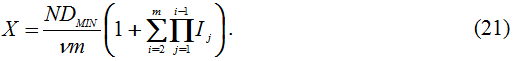

Если в расчетах используются доходные группы с равными удельными весами, как это делается, например, при расчете индекса Джини, то формула (16) еще больше упрощается:

Несложно видеть, что выражения в круглых скобках в формулах (16) и (17) представляют собой некие модифицированные коэффициенты дифференциации доходов, учитывающие перепады в уровне доходов между доходными группами (регионами). Применительно к случаю (17) в аналитической практике можно использовать следующий коэффициент дивергенции (дифференциации) доходов:

Применительно к случаю (16) этот коэффициент будет не намного сложнее:

В формулах (16) и (17) показатель D1 выступает в качестве минимального уровня доходов (потребления). Если для большей наглядности ввести обозначение , то формулы (16) и (17) перепишутся в следующем виде:

Тогда само выражение, связывающее масштабы экономического роста и уровень неравномерности распределения доходов примет тривиальный вид (при исследовании региональной картины распределения душевого ВРП ν=1):

В данном случае обобщенный коэффициент дивергенции доходов KDIV является неким аналогом коэффициента дифференциации KDIF, однако, это лишь некое подобие, далекое от полного сходства. Из формулы (22) вытекает, что коэффициент «эрозии» экономического роста Ω всегда будет равен единице: Ω=1. Данный факт вызван как раз некоторыми расхождениями между KDIV и KDIF. Заметим сразу, что при проведении прикладных расчетов следует пользоваться обобщенной формулой (20), так как структура распределения населения по регионам страны год от года меняется. В этом случае эластичность Ω будет оцениваться по более сложной формуле.

6. Спорные методологические вопросы

Пожалуй, основной недостаток предложенных в данной статье аналитических зависимостей состоит в том, что используемые коэффициенты неравенства в доходах KDIV и KDIF не пронормированы, то есть они имеют естественный нижний предел, равный единице, но не имеют верхнего предела: и . Учитывая этот недостаток, оказывается довольно сложно оценить предельно допустимый уровень региональной дифференциации доходов. Так, например, довольно трудно сказать, насколько допустимым является коэффициент дифференциации доходов российских регионов в 2004г., равный 4,43.

Проблема нормировки нижнего предела используемых измерителей неравенства доходов может быть довольно просто решена путем следующей замены: . Для нового коэффициента дифференциации нормирующее неравенство примет вид: . Тогда уравнение (8) еще больше упростится:

Однако в любом случае вопрос о верхнем пределе остается открытым. Похоже, что критической точкой может служить значение . Более, чем пятикратный разрыв в уровне душевого ВРП регионов чреват потерей контроля над социальными настроениями населения. Россия пока не перешагнула этот рубеж, но подошла к нему достаточно близко, чтобы происходящие процессы расслоения регионов начали вызывать тревогу. В этой связи следует указать, что в некоторых работах производится корректировка показателя региональной дифференциации в соответствии с региональным прожиточным минимумом [2, с.84]. Как правило, в регионах с более высоким уровнем душевого ВРП наблюдается и более высокий прожиточный минимум. Таким образом, учет фактора прожиточного минимума, как правило, ведет к уменьшению показателя разрыва в региональных доходах и, на первый взгляд, это смягчает полученные высокие цифры в текущих ценах. Однако, на наш взгляд, этот вопрос является спорным. Дело в том, что при таком подходе неявно подразумевается, что сам уровень регионального ВРП зависит от дороговизны жизни в регионе. Не подвергая сомнению данный тезис, следует указать и на другую сторону данного явления: возможная межрегиональная миграция населения выпячивает факт сильного разрыва в доходах именно в текущих ценах. Действительно, человек, имеющий определенные накопления и переехавший даже на короткое время из Москвы в Брянскую область, оказывается значительно богаче, чем коренные жители Брянской области. Таким образом, абсолютный разрыв в доходах имеет самостоятельное значение и коэффициент дифференциации доходов, на наш взгляд, следует оценивать именно в текущих ценах.

В пользу высказанного утверждения говорит и тот факт, что сама межрегиональная миграция идет, как правило, под давлением абсолютной разницы в доходах регионов. И уже как результат переплетения миграционных процессов и процессов в сфере доходов происходят сдвиги в прожиточном минимуме. Однако в любом случае данные вопросы требуют дальнейшего исследования и накопления более обширного эмпирического материала.

7. Регулятивные императивы: «за» и «против» дивергенции доходов

На первый взгляд, выявленная дивергенция доходов российских регионов и сложившееся к 2004 г. высокое значение показателя дифференциации между кластерами богатых и бедных регионов подводит к выводу, что необходимо принятие специальных регулирующих мер по приостановлению данной тенденции. Не вдаваясь в вопросы, связанные с конкретными инструментами государственного регулирования, остановимся коротко на самой необходимости такого регулирования.

В настоящее время известны исследования, в которых обосновывается тезис о необходимости и полезности вариации многих экономических показателей. Так, в свое время Г.Элиассон в результате экспериментов с построенной им имитационной моделью шведской экономики выявил положительную зависимость между разнообразием микросистемы и устойчивостью развития макросистемы. В соответствии с его исследованиями, чем больше степень вариации предприятий по основным характеристикам – норма прибыли, темп роста и др., – тем устойчивей экономический рост на макроуровне. В то же время меры антициклической политики государства, направленные на сглаживание различий между предприятиями, могут приводить к резким спадам, происходящим неожиданно и повсеместно. Если дифференциация фирм по норме прибыли несущественна, то даже незначительные изменения в конкурентной ситуации могут привести к закрытию большого числа предприятий [8, с.42]. Аналогичные выводы были получены и К.Хансоном при рассмотрении влияния дифференциации фирм по их технологическим характеристикам на гибкость и устойчивость макроэкономики. Согласно его результатам, технологическая неоднородность фирм позволяет сглаживать экзогенные шоки, вызванные ростом или падением цен [8, с.42].

Указанные результаты получены применительно к отдельным фирмам, однако, в принципе их можно перенести и на регионы, которые аккумулируют на своей территории определенные группы таких фирм. Если же осуществить такую экстраполяцию, то это подведет нас к выводу, что борьба с региональной дифференциацией душевых ВРП не целесообразна, так как само наличие неравномерности доходов генерирует импульсы к экономическому развитию страны. При кажущейся спорности подобных обобщений имеющиеся данные отчасти подтверждают их. Так, например, на рассмотренных нами двух временных интервалах – 1998-2001 гг. и 2001-2004 гг. – более высокие показатели дифференциации доходов (3,22-4,32 и 4,32-4,43) соответствуют более высоким скорректированным темпам экономического роста (18,2% и 21,1%). В то же время номинальные темпы экономического роста противоречат указанной закономерности (23,9% и 22,0%).

Представлениям о позитивной роли дифференциации развития отдельных элементов хозяйственной системы противостоит теория многоуровневой экономики Ю.В.Яременко. Так, в соответствии с этой теорией в современной трактовке, устойчивый экономический рост экономики включает две фазы: первая фаза – подъем отдельных секторов (регионов) экономики на более высокий технологический уровень; вторая фаза – подтягивание секторов (регионов), отставших в развитии [9, с.27]. С фазой выдвижения процветающих секторов (регионов) вверх рыночные институты, как правило, справляются, а с подтягиванием отставших в развитии секторов (регионов) – не всегда. Вложения в «низовые» сектора (регионы) экономики невыгодны, рискованны и с помощью рыночных механизмов, порой, неосуществимы, даже если они являются жизненно необходимыми [9,с.38]. И чем больше разрыв между секторами (регионами) экономики, тем меньше шансов, что вторая фаза экономического роста будет реализована, а следовательно, и сам экономический рост рискует стать «неполноценным».

Таким образом, слишком большая дифференциация регионов по технологическим и доходным характеристикам «отрубает» часть слаборазвитых регионов от процесса экономического роста, что приводит к нарастанию диспропорций и неравновесия с последующим торможением экономического роста в масштабах всей страны. Данная теория подтверждается некоторыми эмпирическими данными. Так, уже сейчас имеются плодотворные попытки построения аналога кривой Лоренца применительно к российским регионам относительно душевого показателя инвестиций. Данные построения демонстрируют колоссальную поляризацию российских регионов: фактически все иностранные и отечественные инвестиции направляются только в Москву, Санкт-Петербург и в регионы, в которых осуществляется добыча экспортируемого сырья [9, с.38]. Остальные регионы не могут привлечь инвестиции, а следовательно, не имеют шансов для ускорения своего развития.

В описанном случае мы сталкиваемся с проявлением положительных прямых и обратных кибернетических связей. Так, рост дифференциации региональных душевых доходов приводит к большому разрыву в уровне инвестиционной привлекательности разных групп регионов. Большие перепады в привлекательности разных групп регионов приводят к сильной дифференциации в уровне душевых инвестиций регионов, что в свою очередь создает условия для закрепления разных темпов развития регионов в последующие периоды времени и, соответственно, для «замораживания» и углубления существующих региональных различий.

По всей вероятности, в отношении региональной неравномерности доходов действует следующее правило: уровень неравномерности не должен быть слишком высоким, но он не должен быть и слишком низким. Например, эмпирический анализ показывает, что коэффициент Джини в развитых странах, как правило, не опускается ниже отметки в 0,20, в то время как превышение отметки в 0,45 свидетельствует о кризисе в социальной сфере [1, с.62]. Таким образом, политика государственного регулирования не должна быть направлена на достижение полного выравнивания доходов, но она и не должна позволять реализовываться слишком сильному расслоению регионов. Похоже, что в настоящий момент в России сложилась ситуация, когда уровень дифференциации доходов стал слишком большим и препятствует дальнейшему поступательному развитию отечественной экономики, а следовательно, требует адекватных мер государственного вмешательства.

Источник