- На каком месте по экономике Россия в мире сегодня и прогнозы экспертов на 2021 год

- Общий обзор экономической ситуации в России в 2021 году

- Обзор макроэкономических показателей января-февраля

- Что изменилось по сравнению с 2020 годом

- На каком месте сегодня Россия по состоянию экономики в мире

- Как изменится экономическая ситуация в России, по прогнозам экспертов

- На пути к росту

- Будет ли дефолт

- Возможен ли кризис в промышленном и банковском секторах

- Экономика. Общее состояние экономики страны также влияет на бизнес вообще и на маркетинговую деятельность фирмы

На каком месте по экономике Россия в мире сегодня и прогнозы экспертов на 2021 год

Кризис в 2020 году застал врасплох всех россиян, которые вынуждены испытывать на себе бремя накопившихся государственных проблем, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами. Непростая экономическая ситуация и ощутимые колебания курса валюты в России и сегодня не дают возможности получить однозначный ответ о сроках окончания кризиса, и только глубокий анализ совокупности многих факторов позволит осторожно прогнозировать те события, которые могут ожидать Россию в ближайшее время.

Общий обзор экономической ситуации в России в 2021 году

Пандемия, сорванная сделка ОПЕК+, стремительное проседание нефтедоллара, валютные качели, санкционное давление, неблагоприятный исход выборов в Штатах – нельзя сказать, что 2020-й стал самым тяжелым годом за всю историю существования современной России, но потрепало хорошо. И конечно же, такое развитие ситуации не могло не отразиться на макроэкономических показателях, основные из которых будут рассмотрены ниже.

Обзор макроэкономических показателей января-февраля

Все приводимые здесь данные были взяты из отчетов Росстата, поэтому речь идет о сухих цифрах, а не об аналитике со всеми свойственными ей погрешностями.

И согласно этим отчетам, экономическое развитие в разных сферах демонстрирует отрицательную динамику:

- ВВП. Основной показатель просел на 3,1% против 2-процентного роста, который можно было наблюдать в 2019 году. В то же время в ЦБ и в Министерстве экономического развития ожидали худшего результата, прогнозируя падение ВВП до 4-5%.

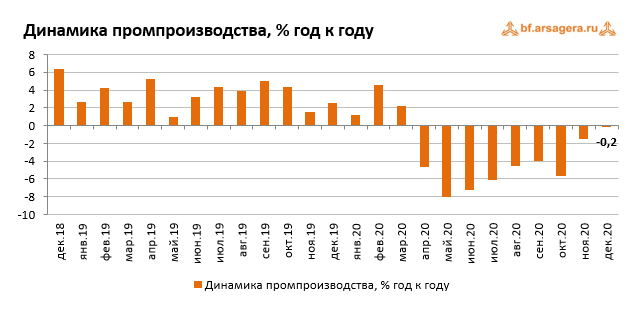

- Промышленное производство.Самый большой спад пришелся на период с апреля по октябрь включительно, когда все промышленные показатели ушли в полный минус. Но ситуацию удалось более или менее стабилизировать уже в декабре, когда падение производственного уровня снизилось до -0,2%. И пусть это по-прежнему минус, но уже чисто символический, тем более что его формирует только один сегмент – добыча полезных ископаемых, который продолжает демонстрировать если не падение, то отсутствие роста.

- Сальдированный финансовый результат на начало года составлял около 10,3 трлн руб. по сравнению с 15,1 трлн за тот же период в 2019 году, что привело к падению прибыли почти на 32%. Однако уже спустя 10 месяцев снижение этого показателя существенно замедлилось, что позволяет осторожно надеяться на скорую стабилизацию, особенно если учесть, что показатель демонстрирует устойчивый плюс. Увеличилась и доля убыточных предприятий (на 3,1%), хотя опять же, ситуация далека от критической.

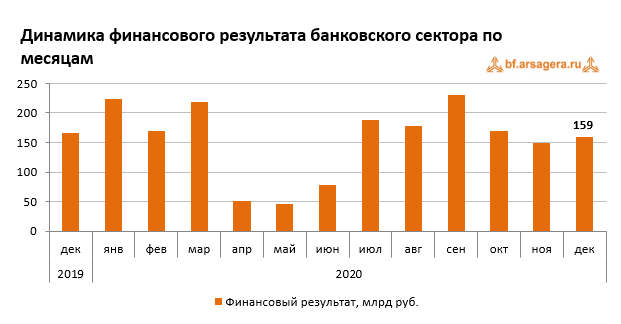

- Банковский сектор. А вот кредитные организации остались в плюсе, заработав в конце прошлого года на 10 млрд руб. больше, чем за аналогичный период в 2019-м. Соответственно, увеличился и объем активов, пусть и не больше, чем на 0,1%.

- Инфляция. Еще один важнейший макроэкономический показатель, который не вышел за пределы скептических прогнозов ЦБ и Минэкономразвития. Так, потребительский инфляционный показатель на новогодние праздники продемонстрировал прирост в 0,4%, тогда как уже в феврале он опустился до нуля. В целом же, инфляция достигла показателя в 5,2%, прибавив только в декабре 2020-го 0,8%.

- Курс валют. В этом сегменте все гораздо сложнее, хотя утверждать, что ситуация вышла из-под контроля, не приходится. Так, на конец января рубль просел до уровня в 76,33 за один доллар, невзирая на то, что цены на нефть возобновили свой рост. В то же время ситуация может кардинально измениться в любой момент, поскольку и США не может похвастаться стабильной обстановкой.

Кроме того, существует важнейший фактор, явно свидетельствующий о том, что российское Правительство не только держит все под контролем, но и наращивает свой экономический потенциал.

А все потому, что внешний долг страны продолжает сокращаться, а золотовалютные резервы пополняться, в пользу чего говорят упрямые цифры -4,3% и +7,5%, соответственно.

Что изменилось по сравнению с 2020 годом

Хотя 2021-й только начался, уже сейчас можно прогнозировать, что он имеет все шансы стать лучше 2020-го. И речь не только о макроэкономических показателях, которые наконец-то удалось стабилизировать. Так, не секрет, что ключ от кризиса – это вакцина, а точнее, ее эффективность, поскольку именно пандемия и все сопутствующие ей локдауны породили те проблемы, которые имеют место в России сегодня.

К счастью, пока разработанный российскими учеными «Спутник V» демонстрирует хорошие результаты, что дает надежду на переломный момент в эпидемиологической ситуации уже в этом году. Кроме того, текущая ситуация с Covid-19 не идет ни в какое сравнение с прошлогодней, поскольку российский протокол лечения считается одним из самых эффективных, да и подготовка персонала и медучреждений гораздо лучше.

Радует и то, что наконец-то начала стабилизироваться ситуация с мировыми ценами на нефть.

Вот и российские марки начали демонстрировать устойчивый рост, хотя на внутреннем валютном курсе эта тенденция пока так и не отразилась. Скорее всего, виной действия ЦБ, который продолжает наращивать свои запасы, удерживая рубль на условном дне.

На каком месте сегодня Россия по состоянию экономики в мире

Вопреки всевозможным страшилкам, российская экономика далеко не в аутсайдерах, занимая 6-е место во всем мире и 2-е в Европе по таким важнейшим показателям, как ВВП и ППС. Если же брать в расчет объем номинального ВВП, то и здесь Россия демонстрирует относительно неплохие показатели, занимая 11-е и 5-е место в мире и в Европе соответственно, притом что эти данные приводит Всемирный Банк со ссылкой на независимые экономические отчеты.

Что касается дальнейшего развития ситуации, то по заверениям авторитетного издания New York Times Россия имеет все шансы гораздо легче пережить мировой кризис, последствия которого только начинают проявляться. В качестве доводов аналитики NYT ссылаются на богатый опыт государства, которое постоянно пребывает в кризисе, а также на его стойкость, выработанную благодаря санкциям и интенсивно накапливаемым запасам.

А вот международное аналитическое агентство Bloomberg менее оптимистично насчет российского будущего в условиях кризиса, считая, что он (кризис) ставит под удар экономику республик Центральной Азии. Ну а как будет на самом деле, покажет только время и дальнейший ход эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом.

Как изменится экономическая ситуация в России, по прогнозам экспертов

Конечно, мнение экспертов сильно разнится даже в прогнозах на краткосрочную перспективу, поскольку аналитика в столь сложном вопросе напоминает решение уравнения с тремя неизвестными. Тем не менее кое-какую выжимку из всех комментариев все-таки можно сделать.

На пути к росту

Сегодня можно осторожно утверждать, что самое плохое уже позади, и пик российского кризиса все-таки миновал.

Кроме всего прочего, поспособствовало быстрой адаптации и оперативное перестроение бюджетной политики, основные статьи расходов которой были сконцентрированы на поддержке населения, а не на развитии крупных инфраструктурных объектах и других масштабных проектах, как планировалось изначально.

И несмотря на все перипетии, Правительство даже умудрилось проиндексировать некоторые социальные выплаты, не забыв и о «вертолетных» детских, и другой социальной помощи, что, конечно, дорогого стоит, если учесть, в каком ключе прошел 2020-й.

Будет ли дефолт

В памяти многих граждан сохранились события 1998 года, когда на фоне падения мировых цен на энергоносители Россия была вынуждена объявить технический дефолт с последующей за ним гиперинфляцией и затяжным кризисом. И хотя в 2020-м нефть также ушла в крутое пике, опасаться повторения столь негативного сценария все же не стоит.

И вновь аналитики ссылаются на все те же причины – сокращение внешнего долга и рост золотых запасов, которые укрепляют российскую национальную валюту с перспективой ее дальнейшего роста.

Возможен ли кризис в промышленном и банковском секторах

Как уже было обозначено выше, после серьезного упадка 2020 года промышленный сектор пошел в рост, сократив падение до отметки в -0,2%.

Что же касается дальнейшего его развития, то здесь все будет зависеть от ситуации в мире в целом, притом что не последнее место в вопросе занимает все та же пандемия, продолжающая удерживать границы на замке и в значительной мере усложняющая производственные процессы.

А вот банковский сектор продолжает наращивать свои активы, поэтому ожидать серьезного кризиса в этом сегменте однозначно не приходится.

Вопреки пугающим прогнозам некоторых аналитиков, свет в конце туннеля все-таки виден. Это значит, что за горами если не полное выздоровление экономики, то на худой конец ее стабилизация с последующим медленным, продолжительным, но уверенным ростом.

Источник

Экономика. Общее состояние экономики страны также влияет на бизнес вообще и на маркетинговую деятельность фирмы

Общее состояние экономики страны также влияет на бизнес вообще и на маркетинговую деятельность фирмы, в частности. Экономический спад, высокий уровень безработицы, растущая стоимость получения кредитов определенным образом воздействуют на покупательную способность населения, а следовательно, и на направления поиска в маркетинговых исследованиях. В структуре экономического фактора, определяющего развитие как большого, так и малого бизнеса, можно выделить такие составляющие:

· общее состояние экономики — рост, стагнация или спад;

· цены на энергию и энергоносители;

· обменные курсы валют;

Экономика страны может находиться в одном из трех состояний: роста (подъема), стагнации или спада. Каждое из этих состояний отождествляется с тенденцией такого показателя, как уровень потребления. Если уровень потребления товаров и услуг в какой-либо стране растет, независимо от того, где эти товары и услуги производятся, значит общество богатеет и экономика этой страны находится на подъеме. Падение темпов роста потребления свидетельствует о спаде в экономике, фиксация на одном уровне — о стагнации, застое в развитии экономики. Ясно, что только рост потребления товаров и услуг способен оживить бизнес.

Рост или падение потребления в стране — это довольно крупные (агрегированные) показатели. Они складываются из того, что потребляется в домашних хозяйствах: продуктов питания, непродовольственных товаров, оплаты жилья, транспортных расходов и др. Структура потребления, что как раз и должно интересовать маркетологов, определяется уровнем доходов. Установлено, что при росте доходов уменьшается их доля, расходуемая людьми на продукты питания, и увеличивается доля, расходуемая на непродовольственные товары, путешествия и т. п. Например, в бывшей ГДР в 1990 г. на питание тратилось 25,4% общего дохода, в то время как в ФРГ, где уровень доходов был несравненно выше, эти затраты составляли всего лишь 17,3%. Зато на транспорт и досуг в ФРГ расходовалось соответственно 15,0% и 10,5% дохода, в то время как в ГДР затраты по этим статьям составляли всего лишь 2,0% и 6,2%. Разница весьма ощутимая. В книге Ф. Котлера приведена большая таблица, характеризующая структуру расходов европейских потребителей по различным товарам в 1990 г., из которой и заимствованы эти данные. Автор этих строк настоятельно рекомендует ознакомиться с этой таблицей и подумать над структурой потребления в России в том регионе, где проживает читатель.

Экономический подъем может иметь и негативные последствия. Так, если в его основе лежит увеличение импорта, неизбежно возникают проблемы с платежным балансом, связанные с появлением его дефицита (говорят, что страна живет в долг). Кроме того, экономический рост может привести к более интенсивному загрязнению окружающей среды. Все это говорит о том, что ни один из представленных на рис.1 и2 факторов нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Так, экономический фактор практически всегда и весьма тесно связан с политическим.

Экономика взаимодействует не только с политикой, но и с научно-техническим прогрессом, с социальными условиями жизни людей. Так, борьба рабочих в США и странах Западной Европы в 60-х годах за повышение заработной платы, увенчавшаяся успехом, вынудила капиталистов «вывозить» производство многих изделий, ставшее вдруг дорогим, в страны с высоким уровнем безработицы и, следовательно, низкой заработной платой, в основном в страны Юго-Восточной Азии. В этих странах были созданы современные заводы, оснащенные передовыми технологиями (с этого, пожалуй, и началась глобализация экономики). В течение 2–3 десятилетий, поскольку были освоены прогрессивные технологии, в странах Юго-Восточной Азии произошел мощный технологический и экономический скачок в развитии. В частности, в начале 90-х годов такие азиатские экономические «тигры» («новые индустриальные страны — НИС — официальное их название), как Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, имели 7%-ный годовой прирост по сравнению с 2–3%-ным в США и в странах Западной Европы. Если бы тенденция сохранилась, то доля развивающихся стран Азии, включая Китай и Индию, в мировом валовом продукте увеличилась бы к 2010 г. до 28% (с 18% в 1990 г.). А доля Западной Европы уменьшилась бы за этот период с 22% до 17%, США — с 23% до 18%. Уровень покупательской способности одного человека в таких странах, как Сингапур и Южная Корея, превысил бы этот уровень в США, и перемещение экономической власти с Запада на Восток, в быстро развивающиеся страны Тихоокеанского региона стал бы де-факто2. Однако этого не произошло. Не произошло потому, что связи и взаимодействия отдельных факторов оказались более многообразными и глубокими, чем это было заметно. Они и создали в странах Юго-Восточной Азии новую ситуацию.

Учет цен на энергию и энергоносители и тенденции их развития также являются важной составляющей общего экономического анализа, необходимого в обосновании любого маркетингового решения. Современные технологии, как правило, отличаются высокой энергоемкостью, поэтому выбор энергоносителя порой становится чуть ли не ключевой задачей в определении стратегии развития предприятия. Так, если технологии предприятия будут ориентированы на единственный источник энергии, возможно, в будущем, в связи с изменением цен на энергоносители (или даже структуры цен) у него могут возникнуть проблемы. Особо подчеркнем, что проблемы с энергоносителями являются актуальными не только для отдельных предприятий, но и для целых государств и даже для всего мира. А причина — в исчерпаемости многих из них и все в тех же ценах.

Проблемы у государств и предприятий могут возникать и от понижения цен на энергоносители, если эти страны относятся к категории добывающих. Об этом говорит следующий пример. Осенью 2001 г., после террористических актов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, приведших к резкому сокращению числа полетов самолетов, а следовательно, и к падению спроса на бензин, началось резкое снижение цен на нефть: примерно с 28 дол. за баррель (в США баррель обыкновенный для жидкостей равен 158, 97 л.) в июле — августе до 18,5 дол. за баррель в октябре — ноябре этого года. Поскольку Россия является крупнейшим поставщиком нефти на мировой рынок, такое снижение мировых цен на нефть весьма ощутимо ударило по ее готовящемуся на 2002 г. бюджету, по заложенным в нем расходам на социальные программы, что поставило под сомнение наметившийся рост доходов населения, а также и повышение уровня потребления, изменение в соответствии с законом Энгеля его структуры и т. п. Очевидно, что представители бизнеса, даже малого, казалось бы, никак не зависящие от мировых цен на нефть, осенью этого года должны были внимательно следить за развитием ситуации на Лондонской нефтяной бирже, делать для себя выводы и принимать в случае необходимости упреждающие решения.

Важный показатель экономической динамики — процентные ставки. Их рост свидетельствует об оживлении экономики, о развитии предприятий и организаций, инвестирующих финансовые средства в передовые технологии, в расширение производства и др. Однако высокие процентные ставки делают иногда недосягаемыми кредиты для развития малого бизнеса, особенно на его начальной стадии, что, естественно, начинает тормозить развитие экономики. Так или иначе, процентные ставки вносят свой вклад в формирование структуры конкурентного окружения для каждого предприятия. Ведь если какое-то предприятие не может позволить себе взять кредит из-за высоких процентных ставок, а его конкурент может, то в недалеком будущем у первого предприятия могут появиться проблемы на рынке при условии, что конкурирующее предприятие разумно распорядится кредитными средствами.

Другой важный фактор — курс обмена валют. Если предприятие в форме экспорта или импорта имеет выход на внешний рынок, его маркетинговые и финансовые службы должны внимательно следить за взлетами и падениями курсов валют, в которых оно ведет свои расчеты с контрагентами. Валютный курс — очень динамичная категория. На его поведение влияют торговые операции, слухи, выступления политиков, а также и то, что информация о состоянии дел на том или ином территориальном валютном рынке практически мгновенно становится известной всем заинтересованным организациям и лицам.

Колебания валют приводят к возникновению различных ситуаций на товарных рынках. В частности, когда курс национальной валюты падает, а обменный курс страны-конкурента возрастает, возникают экономические барьеры на пути импорта, поскольку цены на зарубежные товары на данном национальном рынке становятся неприемлемыми. В связи с этим появляется возможность для развития отечественного производства, поскольку влияние зарубежной конкуренции ослабевает. Именно такая ситуация сложилась в России после резкого падения курса рубля в августе 1998 г. Но, к сожалению, не все отечественные производители воспользовались ею в полной мере.

Иногда соответствующие государственные структуры, такие, как министерство финансов, государственные банки, принимают попытки управления валютным курсом. Это возможно, если у государственного банка страны есть золотовалютные резервы. В критические моменты, чтобы избежать резкого падения курса национальной валюты, госбанк осуществляет резкое увеличение предложения на валютном рынке той валюты, которая пользуется повышенным спросом, — осуществляется так называемая валютная интервенция. В результате происходит гашение резких колебаний курса национальной валюты, что делает экономику страны более спокойной и устойчивой. Сообщения о наличии и размерах золотовалютных резервов иногда появляются в печати и в других средствах массовой информации. Маркетинговые службы предприятий должны отслеживать такого рода информацию. Она особенно важна для тех предприятий, которые имеют экономические отношения с зарубежными контрагентами. Ведь если золотовалютные резервы исчерпаны или близки к исчерпанию, значит, стабильность курса национальной валюты под угрозой, значит, есть смысл подумать о том, целесообразны ли долгосрочные контракты. И если все-таки нужно заключать их, то с определенными оговорками. В общем, роль информации о состоянии и перспективах валютного рынка трудно переоценить. От состояния дел на этом рынке порой зависит судьба не только отдельных предприятий, но и целых отраслей и даже государств.

Не менее важным параметром экономики, характеризующим стабильность ее развития, является уровень инфляции. Этот показатель, с одной стороны, является индикатором экономического здоровья страны, с другой стороны, предметом постоянной заботы правительства.

Может показаться, что рассматриваемый вопрос об инфляции носит ярко выраженный теоретический характер и вряд ли окажется полезным для маркетологов. Однако это не так. К. Р. Макконелл и С. Л. Брю в книге «Экономикс» (1992 г.) говорят: «Руководитель, которому ясны причины и следствия инфляции, может по сравнению с другими принимать более разумные хозяйственные решения в инфляционные периоды».

А что, собственно, представляет собой инфляция? В чем заключается ее суть и каковы причины ее появления? В латинском языке инфляция (inflatio) означает вздутие, вспучивание чего-либо. Применительно к экономике инфляция означает переполнение каналов денежного обращения лишними деньгами. Уже давно установлено, что своих денег в стране должно быть столько, сколько ей необходимо для нормального функционирования производства и торговли. Если их не хватает, возникают неплатежи, развивается бартерный обмен, даже могут появляться суррогаты денег. Если же их много, наступает инфляция, выражающаяся в повышении цен на товары и в изменении структуры цен (какие-то товары дорожают в большей степени, какие-то — в меньшей, а какие-то могут и дешеветь). Изменение структуры цен является более тяжелым и болезненным для населения страны последствием инфляции, чем их повышение. Таким образом, чтобы экономика развивалась стабильно, в стране, в ее каналах денежного обращения, должно быть вполне определенное количество денег — ни больше, ни меньше.

Таким образом, очевидно, что при увеличении денег в каналах денежного обращения страны изменяются и цены. Изменяются во все времена и независимо от того, какие деньги находятся в обращении — золото или бумажные банкноты. Цены при этом всегда растут. Но растут неравномерно, а, как уже указывалось выше, на какие-то товары они растут быстрее и в большей степени, на какие-то медленнее и в меньшей степени. Рост цен неизбежно приводит к увеличению стоимости жизни, под которым обычно понимают ту сумму денег, исчисляемую в действующих ценах, которую нужно затратить одному человеку (или семье) для обеспечения себя продуктами питания, одеждой, жильем и другими предметами потребления, необходимыми для нормальной жизнедеятельности.

Коль скоро инфляция оказывает влияние на саму жизнь людей, усложняя ее, делая иногда даже труднопереносимой, то важен вопрос о причинах ее возникновения.

Одна из причин — спрос, который в какой-то момент начинает превышать предложение, т. е. когда люди, организации и правительство страны хотят тратить денег больше, чем стоят все производимые в этой стране товары. «Большее количество денег начинает охотиться за меньшим количеством товаров» — вот формула инфляции спроса, которая часто упоминается в учебных изданиях, посвященных теории денег. В ответ на возрастающий спрос хозяйствующие субъекты начинают повышать цены на конечную продукцию и, следовательно, на факторы производства (начинают расти цены на ресурсы, тарифы на заработную плату, процентные ставки на кредиты). Если темпы роста цен на конечную продукцию опережают темпы роста цен на факторы производства, то при постоянном росте цен наблюдается увеличение реального производства и низкий уровень безработицы. Но если складывается обратная тенденция, т. е. рост цен на факторы производства (труд, землю, капитал) начинает опережать рост цен на конечную продукцию, инфляция спроса перерождается в инфляцию издержек и для общества наступают еще более тяжелые времена.

Среди причин, обусловливающих резкое повышение цен на факторы производства, что и вызывает инфляцию издержек (разумеется, она может возникнуть и сама по себе, а не как продолжение инфляции спроса), обычно называют неурожаи, падение курса национальной валюты, повышение заработной платы, опережающее рост производительности труда, удорожание энергии более быстрыми темпами, чем идет внедрение энергосберегающих технологий. Инфляция издержек обычно сопровождается сокращением объемов производства и ростом безработицы.

Таким образом, инфляция является результатом комплекса целенаправленных действий огромного количества организаций и населения страны, а также и ее правительства, направленных на достижение корыстных целей, что приводит экономику страны к разрушению ее важнейших механизмов, связанных с накоплением денег и инвестированием их в развитие производства. Следовательно, если в том или ином обществе разразилась инфляция, то, пожалуй, можно сказать, что каждый повинен в ней (кто-то больше, а кто-то меньше), но никто не только никогда не признается в этом, но довольно часто и не осознает этого. Но поскольку каждого человека, равно как и каждое предприятие, грешно обвинять в желании сохранить накопленное (заработанное), то, когда в обществе возникает инфляционное ожидание и люди (и организации) начинают тратить деньги, подстегивая инфляцию, их, пожалуй, правильнее назвать без вины виноватыми. А отсюда следует, что однозначного совета службам маркетинга, если в обществе начинают довлеть инфляционные ожидания, дать невозможно.

Естественно, хотелось бы посоветовать не усугублять ситуацию и не вкладывать деньги в ненужные в настоящее время товары. Но если все-таки произойдет резкий скачок цен, такой совет может показаться губительным и лучше к нему не прислушиваться. Ясно, что деньги, которые скоро обесценятся, рациональнее вложить в товары, которые будут дорожать. Поэтому очень важной для маркетологов (да, наверное, и не только для них) информацией будут являться любые сведения о мнениях и настроениях людей, как рядовых граждан (просто покупателей), так и представителей бизнеса, а также правительства, политических структур, о предстоящем движении цен, о факторах, способных ускорить такое движение, и т. п. Весьма важным будет являться постоянное отслеживание (по периодам — месяц, квартал, др.) темпов инфляции. Если они незначительны и стабильны, следовательно, причин для беспокойства по этому поводу пока нет, но если они начинают расти и переходят границу 8–10% в месяц, есть повод задуматься об их причинах и о своевременном принятии мер с тем, чтобы уберечь свое предприятие от потрясений или хотя бы ослабить их воздействие. Отслеживание уровня инфляции, кроме всего прочего, должно стать непременной составляющей в содержании деятельности маркетинговых подразделений предприятий.

Анализ экономики как элемента внешней среды предприятия вряд ли можно назвать полным, если будет проигнорирован такой фактор, как налогообложение. Налог — это обязательный платеж, взимаемый государством как с юридических, так и с физических лиц. Он является одним из основных источников пополнения государственной казны. Важнейшая функция налога — перераспределение денежных средств, в результате чего осуществляется финансирование социальной сферы страны, укрепление ее обороноспособности. Ясно, что платить налоги никому не хочется, но слова «если вы не хотите содержать свою армию, вам придется содержать другую» — не пустой звук. Следовательно, налоги неизбежны, их нужно своевременно отчислять и в федеральный, и в местный бюджеты. А коль скоро это так, то эту неизбежность нужно непременно учитывать при обосновании любых маркетинговых решений, связанных с развитием бизнеса. Разрабатывается ли новый товар, изучается ли возможность освоения новых рынков сбыта — вопрос о величине налоговых выплат непременно должен сопровождать обоснование этих проектов.

В основе глобализации экономики лежит научно-технический прогресс, о чем речь пойдет ниже, выражающийся в ускорении и удешевлении транспортных перевозок, непрерывном совершенствовании телекоммуникаций, делающем глобальное общение простым и дешевым, а также все возрастающий опыт стран в международной торговле. Одним из основных результатов глобализации является возникшее в результате заключения Генерального соглашения по таможенным тарифам и торговле и последовавшего за этим образования Всемирной торговой организации (ВТО) снижение торговых барьеров между странами-участницами и открытие доступа к их национальным рынкам. Глобализация экономики — сложное и неоднозначное явление. Правительства (и не только правительства) многих стран справедливо полагают, что проникновение на внутренние рынки зарубежных товаров ставит отечественных производителей в трудное положение. Им приходится конкурировать с зарубежными фирмами, которые довольно часто являются более мощными, производят более совершенные товары и т. п. В результате отечественные фирмы могут разоряться, что приводит к росту безработицы и появлению других социальных проблем.

На фоне всего этого кажется, что отечественных производителей надо защищать посредством введения высоких таможенных барьеров на ввоз в страну зарубежных товаров. Многие правительства так и делают. А в результате получается то, что отечественные производители не приобретают никаких навыков, необходимых для международной конкурентной борьбы. Как известно, победа на рынке требует совершенствования потребительных свойств выпускаемых товаров, создания новых товаров, удовлетворяющих прежние нужды людей на более высоком потребительском уровне, и т. п. Государство же, защищая свои предприятия, делает их неконкурентоспособными на международном рынке. При этом страдают и потребители. Они вынуждены покупать плохие товары практически по тем же, а иногда и более «дорогим» ценам. Хороша ли такая защита? Судите сами, уважаемый читатель. К тому же такие решения, как правило, приводят экономику всей страны к тяжелым последствиям

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник