- Особенности общественного строя стран Древнего Востока.

- Общие черты сословного строя стран востока

- Земля принадлежит государству.

- Деревенская община.

- Сословный строй.

- Религии Востока — путь самосовершенствования.

- Конфуцизм.

- Буддизм.

- Синтоизм.

- Империя Великих Моголов в Индии.

- Борьба за Индию.

- Маньчжурское завоевание Китая.

- Правление сёгунов в Японии.

- «Закрытие» Японии.

Особенности общественного строя стран Древнего Востока.

I. Длительное сохранение сельской общины, носившей территориальный характер. Особенностью Древнего Востока является то, что возникновение государственного аппарата не разрушало общины с ее главными органами управления (особые общинные советы, народное собрание, старосты-рабианумы).

II. Преобладание коллективной собственности в виде царской, храмовой и общинной над частной собственностью и, как следствие, неопределенность правового положения частных собственников, чей статус не опирался ни на какие формально санкционированные нормы.

III. Невыделенность индивида из коллектива, ибо только владение землей в общине делало человека, независимо от его служебного и социального положения, полноправным, защищая от произвола властей посредством норм местного обычного права.

IV. Сословно-правовой статус индивида не совпадал с его социально-экономическим положением. Рабы здесь входили в состав большой патриархальной семьи, а их труд был дополнением к труду свободных подданных стран Востока.

V. Отсутствие чёткой социально-классовой стратификации. Для восточной цивилизации характерна маловыраженная имущественная дифференцированность и второстепенная роль классовых противоречий. Это говорило о формальном равенстве людей и их практически поголовном рабстве. Кроме того, для стран Древнего Востока характерна крайняя функционализация человека.

VI. Наличие корпоративности, системы социальных вертикальных перегородок, которые представляли собой замкнутые, автономные и большей частью самоуправляющиеся коллективы-корпорации: сельских общин, землячеств, кланов, сект, цехов, каст, варн и др. Такой вертикальный аспект построения социальной структуры предполагает, что в основе коллективов-корпораций лежат общность религиозных взглядов, профессиональной деятельности, экономический и сословно-наследственный факторы, принцип общности территории проживания и проч.

Особенности государственного строя стран Древнего Востока. С точки зрения политической организации древневосточные общества характеризуются, с одной стороны, преобладанием монархической формы правления в виде «восточной деспотии» или с ограниченной властью монарха, а с другой, — существованием республиканских государственных форм (например, города-государства Финикии и Месопотамии, ганы и сангхи Древней Индии).

При этом понятие «восточная деспотия» следует различать в формально-юридическом, социально-историческом и культурном смыслах. Так, формализованное понятие восточной деспотии со всеми указанными ниже признаками может быть применено к характеристике империи Древнего Китая и царств Древнего Египта.

Можно выделить следующие характерные признаки восточной деспотии:

1) Неограниченная власть наследственного, обожествляемого монарха, концентрирующего в своих руках всю полноту законодательной, исполнительной и судебной власти.

2) Теократический характер монархии, идеологизированный характер в целом государства, совмещение в руках монарха высшей светской и духовной власти. При этом сама власть азиатского тирана почти всегда освящалась не только свыше, но и снизу, ибо деспот воплощал все сокровенные чаяния подданных.

3) Абсолютное преобладание государства над обществом, мелочная регламентация всего многообразия человеческих отношений, тотальная этатизация социальной жизни.

4) Сочетание политики принуждения и феномена т.н. любящего страха, когда страх перед верховной властью сочетался с безграничной верой в ее носителя – азиатского тирана. Такие социально-психологические условия отчасти обусловили и тот факт, что даже сомневаясь в правителях, ни одно древневосточное общество не сомневалось в самом порядке власти, установившемся в том или ином государстве.

5) Феномен власти-собственности как структурообразующей основы такого общества, выполняющей функцию связующего единства по отношению к нему. Именно лидер государства выступал не только как суверен, носитель высшей власти, но и как верховный собственник на землю. Отношения государственной власти и волевые отношения собственности были неотделимы друг от друга.

6) Функционирование разветвленного, подчиненного восточному деспоту бюрократического аппарата, в состав которого входили три главных ведомства управления – военное, финансовое и ведомство общественных (публичных) работ, занятое строительством и поддержанием оросительных систем, общественных дорог, сооружением усыпальниц, пирамид, царских дворцов, храмов, иных гигантских культово-религиозных сооружений.

7) Отсутствие гражданского общества и существование на Востоке т.н. сервильного (служилого) общества, подчиненного государству. Для всех стран Древнего Востока характерна крайняя функциокализация человека, что приводило к формальному равенству людей перед деспотом, к практически поголовному рабству – от министериалов до крестьян.

Основные черты права стран Древнего Востока. Общая характеристика Законов Хаммурапи, древневавилонского царя правившего в 1792 – 1750 гг. до н.э.

Главными источниками его законов были:

1) шумерийские кодификации – Законы царей Ур-Намму и Шульги, из династии Ура (конец III тыс. до н.э.), Законы царя Липид-Иштара из царства Исины (ХIХ в. до н.э.), Законы царя Билаламы из царства Эшнунны (XVIII в. до н.э.);

2) указы и судебные решения самого царя Хаммурапи;

3) постановления высших вавилонских судов.

В структуре этого памятника права выделяется три главные части: пролог, эпилог и 282 статьи юридического текста.

Можно выделить следующие восемь основных групп правовых норм:

I) статьи 1 – 5, посвященные общим правилам отправления правосудия;

II) статьи 6 – 25, посвященные правилам охраны собственности царя, храмов иобщин;

III) статьи 26 – 41, посвященные охране имущества, полученного от царя за службу;

IV) статьи 42 – 67/71, посвященные операциям с недвижимостью и ответственности за посягательства на нее;

V) статьи 78/33 – 126, посвященные торговым и коммерческим операциям;

VI) статьи 127 – 195, посвященные браку и семейному праву;

VII) статьи 196 – 214, посвященные преступлениям против личности и наказаниям за них;

VIII) статьи 215 – 232, посвященные операциям с движимым имуществом, в т.ч. найму имущества и личному найму.

Правовое положение социальных групп по Законам Хаммурапи. Среди вавилонских «черноголовых» можно выделить три сословия, обособленных друг от друг по объему их прав и обязанностей. Субъектом права, т.е. полноправной личностью, признавался только свободный человек, который мог быть либо свободным общинником – авилумом, либо царским служащим – мушкенумом.

В некоторых случаях субъектом права могла быть и женщина, не находящаяся под патриархальной властью отца семейства или мужа, либо являющяяся храмовой жрицей-энтум. В самом низу социальной лестницы стояли рабы (вардум), причем различались собственно вардум, купленные тамкарами в соседних сранах, военопленные люди или лица, рожданные от рабыни, и долговые рабы – нибутум, временно попавшие в долговую кабалу вавилоняне (например, сын или жена должника), терявшие свою личную и хозяйственную самостоятельность, как правило, на 3-хлетний срок.

Правовое регулирование имущественных отношений по Законам Хаммурапи. В Вавилоне существовали различные формы земельной собственности: царская, храмовая, общинная и частная. Было также повинностное, или условное владение, при котором царь мог отнять выделенную им ранее за службу землю у повинностного владельца. Воинское повинностное владение именовалось «илкум» и включало в себя земельный участок, дом на этом участке, сад, рабочий скот и инвентарь. Такое имущество было полностью изъято из гражданского оборота и им нельзя было распоряжаться, в частности, заключать с ним сделки купли-продажи, мены, дарения, завещания, передавать его за долги или в качестве выкупа из плена.

Брачно-семейные отношения и наследование по Законам Хаммурапи. На основе принципа «без договора нет брака» (ст. 123) брачный контракт заключался между женихом или его отцом (при малолетстве) и отцом невесты. Причем жених вносил в пользу будущего тестя выкупную плату за невесту – терхатум и предбрачный дар – библум как доказательство серьезности своих намерений. В случае отказа жениха от заключения брака, он терял право на возврат библума и терхатума, однако они могли вернуться ему вдвойне при отказе от договора со стороны тестя либо в случае смерти бездетной жены.

Невеста от своего отца получала приданое – шериктум, которое передавалось жениху и было по размеру больше терхатума. Такой же дар делал отец и при посвящении дочери в жрицы или храмовые блудницы. Невесте можно было по брачному договору выговорить право на развод по ее инициативе, а также включить условие об освобождении ее от задержания по добрачным долгам мужа, если он выдаст ей в подтверждение документ. Если развод возможен для мужчины в любое время, то для женщины он допустим лишь в исключительных случаях.

Жена занимала сравнительно высокое положение в имущественных взаимоотношениях со своим мужем, в частности, могла свободно заключать сделки, заниматься ремеслом, торговлей, ростовщичеством. Власть отца в вавилонской семье, хотя и без права на жизнь и смерть детей, была властью господина-рабовладельца, который вправе отдать детей в долговую кабалу, взять сыну жену, а дочери выбрать мужа либо отдать ее в жрицы или храмовые блудницы. Большое внимание Законы Хаммурапи уделяют вопросу об усыновлении, которое преследовало различные цели (ст. 185 – 190).

Наследование по завещанию было развито еще сравнительно слабо, поэтому имущество передавалось на основании наследования по закону. Так, дети наследовали имущество отца или матери поровну. При этом в равных долях наследовали собственные и усыновленные дети, дети от разных жен, а при разделе движимого имущества – и официально признанные отцом дети рабыни. Муж ничего не получал из приданого умершей жены, оно принадлежало всецело детям. Вдова получала приданое и подарки мужа (нудуннум), продолжая жить в доме умершего мужа, пользуясь вместе с детьми оставленным им имуществом.

Преступления и наказания по Законам Хаммурапи. В судебнике различались форма и степень виновности при определении наказания, институт соучастия в форме пособничества, подстрекательства и укрывательства, обстоятельства, отягчающие преступление (например, кража во время пожара немедленно каралась сожжением вора – ст. 25). В Законах Хаммурапи сохранялись определенные пережитки кровной мести, круговой поруки и других элементов архаичного уголовного права.

Различались несколько принципов назначения наказания:

а) принцип объективного вменения, коллективной и, прежде всего, семейной ответственности за чужую вину, несмотря на наличие института субъективной виновности;

б) принцип сословности наказания, его социальной дифференцированности;

в) принцип талиона, основная идея которого состояла в том, что наказание есть возмездие за вину и, следовательно, должно быть равным преступлению, т.е. не больше того, что ты сам причинил по формуле: «равным за равное и равному». Было известно два вида талиона: зеркальный (прямой) и символический.

Законы Хаммурапи различали следующие виды наказаний:

а) смертная казнь – за более чем 30 преступлений и в различных формах, простой и квалифицированной;

б) членовредительные наказания по принципу талиона;

в) телесные наказания в виде нанесения ударов плетью;

г) денежные штрафы – композиция, вытеснившая кровную месть;

д) изгнание из родного дома или общины;

е) наложение знака бесчестья и т.п.

Контрольные задания.

Строитель построил дом в Вавилоне и продал его. Но дом был построен небрежно, поэтому он вскоре обвалился и насмерть задавил хозяина. Какое наказание предусматривают Законы царя Хаммурапи?

а) строитель должен восстановить дом за свой счет;

б) строитель должен восстановить дом за свой счет и возместить ущерб;

в) строителя должны казнить;

г) строитель должен возместить ущерб и подвергнуться телесному наказанию.

Источник

Общие черты сословного строя стран востока

Земля принадлежит государству.

По древней традиции государство в странах Востока обладало правом верховной собственности на землю. Государство ревностно следило за тем, чтобы знать не превращалась в собственников больших земельных владений, так как это приводило к ослаблению центральной власти.

В Индии по традиции государство предоставляло земли на 10 лет в пользование знатному человеку, а за это он платил налог и содержал военные отряды, которые и составляли костяк армии правителя. Эти земли никогда не передавались по наследству. Вместе с тем имелись и наследственные владения местных князей, которые в случае войны шли воевать на стороне правителя во главе ополчения.

В Китае в XVI в. все земли делились на две части: на государственные и «народные», т. е. частные. Большинство казённых земель отдавалось крестьянам — в «вечное держание», за это они были обязаны обрабатывать землю и платить налоги государству. Огромные государственные земли принадлежали императорам, их родственникам и приближённым.

В Японии основной земельный фонд находился в собственности князей, но центральная власть, желая укрепить свои позиции, проводила политику конфискации и перераспределения земельных владений. Перераспределение земель способствовало укреплению центральной власти.

Деревенская община.

В эпоху раннего Нового времени все крестьяне жили в замкнутом мире сельской общины.

В Индии, например, все должности и обязанности, выполняемые общинниками, передавались по наследству из поколения в поколение. Этим община привязывала жителей деревни к земле, так как только в своей общине крестьянин и ремесленник имели право на то, чем они занимались. Фактически они не могли уйти из своей деревни, так как за её пределами становились бесправными. Община выступала в качестве административной единицы и использовалась государством для облегчения сбора налогов.

В Китае сельская община состояла из 100 дворов. Во главе стоял староста. Вся община делилась на группы по 10 дворов, возглавляемые десятским. И староста, и десятские несли ответственность за сбор налогов и выполнение всех повинностей. Существовал принцип круговой поруки: если кто-то из жителей деревни нарушал установленный порядок, община несла ответственность за этот проступок. Община обладала относительной самостоятельностью в вопросах самоуправления, которые решались в рамках традиций и религиозных установлений.

Сословный строй.

В Китае центральная власть устанавливала цены на важнейшие товары, существовали государственная торговля и государственные промыслы. Уже в XVI в. государство установило монополию на некоторые отрасли ремесла и торговли.

В Японии все жители страны подразделялись на четыре сословия: воины, крестьяне, ремесленники и купцы. Придворные, священнослужители, врачи и учёные, а также парии — неприкасаемые, выполнявшие, как и в Индии, самую грязную работу, — в сословия не входили.

Воины-самураи занимали верхнюю ступень. Принадлежность к этому сословию передавалась по наследству. Они имели привилегию носить два меча и получать пайки риса. В XVII в. окончательно оформился «кодекс чести» самураев — «бусидо», согласно которому они должны были вести суровый образ жизни, довольствоваться малым, заниматься только военным делом, быть беспрекословно послушными и верными своему господину.

Следующую ступень сословной лестницы занимали крестьяне (основная масса населения), от них зависело пропитание сословия воинов. Жизнь их протекала в тяжёлом труде и нищете. Они выращивали рис, сеяли пшеницу, ячмень, просо и другие зерновые, а также хлопок, табак, чай и пр.

Третье сословия — ремесленники. Большинство ремесленников жило в городах. Как правило, сын наследовал профессию отца.

Четвёртое сословие — купцы находились в самом низу сословной иерархической лестницы, их считали «паразитами», которые сами ничего не производят. Однако развитие товарно-денежного хозяйства привело к увеличению этого сословия и росту его богатств. Ни самураи, ни крестьяне, ни ремесленники без их услуг обойтись уже не могли: у них занимали деньги, им продавали излишки зерна и изделия ремесла.

Религии Востока — путь самосовершенствования.

Для восточных обществ Индии, Китая, Японии характерна веротерпимость. В период раннего Нового времени в этих странах рядом уживались разные религиозные верования: конфуцианство и буддизм в Китае, буддизм и индуизм в Индии, синтоизм и буддизм в Японии. Люди Востока были убеждены в том, что главное для человека — встать на путь самосовершенствования и обрести внутреннюю гармонию.

Конфуцизм.

Китайское общество развивалось под влиянием идей Конфуция (551—479 гг. до н. э.), которого прежде всего интересовал сам человек: к чему ему следует стремиться, какими правилами руководствоваться, живя в обществе, как должны строиться отношения в семье, какими должны быть отношения с природой. Образцом для мыслителя являлось древнее божество — Небо, прекрасное и совершенное. Конфуций учил, что человеку должны быть присущи пять добродетелей, находящихся в соответствии с законами природы: мудрость, гуманность, верность, почитание старших и мужество. Только избранные способны иметь эти добродетели, но стремиться к ним должен каждый. Государство Конфуций рассматривал как большую семью, где младший должен повиноваться старшему (простолюдин — знатному). Старший в государстве — сын Неба, государь.

Буддизм.

Религиозное учение, ставшее мировой религией. Основателем этой возникшей в Индии религии считается царевич Сиддхартха Гаутама (623—544 гг. до н. э.). Его назвали Буддой, т. е. «просветлённым высшим знанием». По преданию, царевич, узнав о страданиях народа, бежал из дворца и стал отшельником. Затем 40 лет вёл жизнь нищего странника, учил людей и творил чудеса.

Согласно учению Будды, вся жизнь человека — непрерывный путь страданий, горя, печали, причина которых неудовлетворённые земные желания. Но и после смерти страдания не прекращаются, так как душа не умирает, а перерождается снова и снова. Если человек вёл неправедную жизнь, то в новом рождении он может оказаться представителем низшей касты или презираемым всеми животным. Если же он вступил на указанный Буддой путь спасения, сумел подавить в себе земные страсти, то его ждёт «благоприятное возрождение» (душа возродится в представителе высшей касты). Идеал человека — стать «просветлённым», освободиться от мирской жизни, получить полное духовное освобождение. Тогда наступает полное блаженство, прекращение перерождений и бессмертие души.

Синтоизм.

«Синто» в переводе означает «путь богов». Это очень древняя языческая религия, включающая верования в добрых и злых духов, а также обряды, с помощью которых японцы пытались умилостивить духов. Главным божеством считается богиня Солнца Аматэрасу, от которой якобы ведут своё происхождение японские императоры. Синтоизм учил, что при определённых условиях в божество может превратиться душа каждого умершего человека. Но для этого необходимо выполнять все религиозные предписания: молиться, совершать жертвоприношения.

Империя Великих Моголов в Индии.

В 1526 г. правитель Кабула (Афганистан) — Бабур вторгся с 20-тысячным войском в Индию, одержал победу в нескольких сражениях и положил начало Могольской империи. Став императором (в империи Великих Моголов император назывался «падишах»), Бабур положил конец распрям, оказывал покровительство торговле, но в 1530 г. он умер, едва заложив основы своей империи. При преемниках Бабура империя Моголов непрерывно расширяла свои владения.

Религией пришедших в Индию завоевателей был ислам, но основная масса населения исповедовала индуизм. Мусульманские правители могли в течение веков править Индией, оставаясь представителями численного меньшинства населения, потому что проводимая ими политика не отличалась от политики индусских князей.

Наивысшего расцвета империя Великих Моголов достигла в правление Акбара (1556—1605) — талантливый реформатор, стремившийся создать сильное централизованное государство. Действуя где силой, а где хитростью, Акбар во много раз увеличил территорию своего государства.

Акбар провёл реформу управления и налоговую реформу. Он считал, что праздность монарху не к лицу, и, опираясь на министров и чиновников, сам вникал во все дела. Правитель привлёк на свою сторону всех крупных землевладельцев (мусульман и индусов) и торговцев, поощрял развитие ремёсел и торговли. Правитель заботился о хорошем состоянии оросительной системы, запретил обращать в рабство военнопленных. Акбар провозгласил равноправие всех религий. Реформы Акбара, проводимые по принципу «мир для всех», укрепили империю Великих Моголов.

Преемникам Акбара не удалось продолжить политику создания сильного централизованного государства. Казна получала налогов всё меньше и меньше, и моголы вновь развязывали захватнические войны. Но чем больше становилась территория империи Великих Моголов, тем слабее — центральная власть.

С начала XVIII в. власть падишахов становится символической. Провинции отделялись одна за другой. Императоры потеряли реальную власть, зато её приобрели князья. В первой половине XVIII в. Индия фактически вернулась к состоянию раздробленности, что облегчило европейскую колонизацию.

Борьба за Индию.

В 1600 г. англичане основали Ост-Индскую компанию, создавшую торговые пункты в разных местах Индии. В 1690 г. англичане построили на земле, предоставленной им Великим Моголом, укреплённый город Калькутту. Компания приобрела большие земельные владения, которыми управлял генерал-губернатор. Для их охраны строились крепости и создавались войска из сипаев

В 1757 г. англичане захватили Бенгалию, что положило начало систематическому завоеванию всей страны войсками Ост-Индской компании, её владения превратились в настоящую колониальную империю.

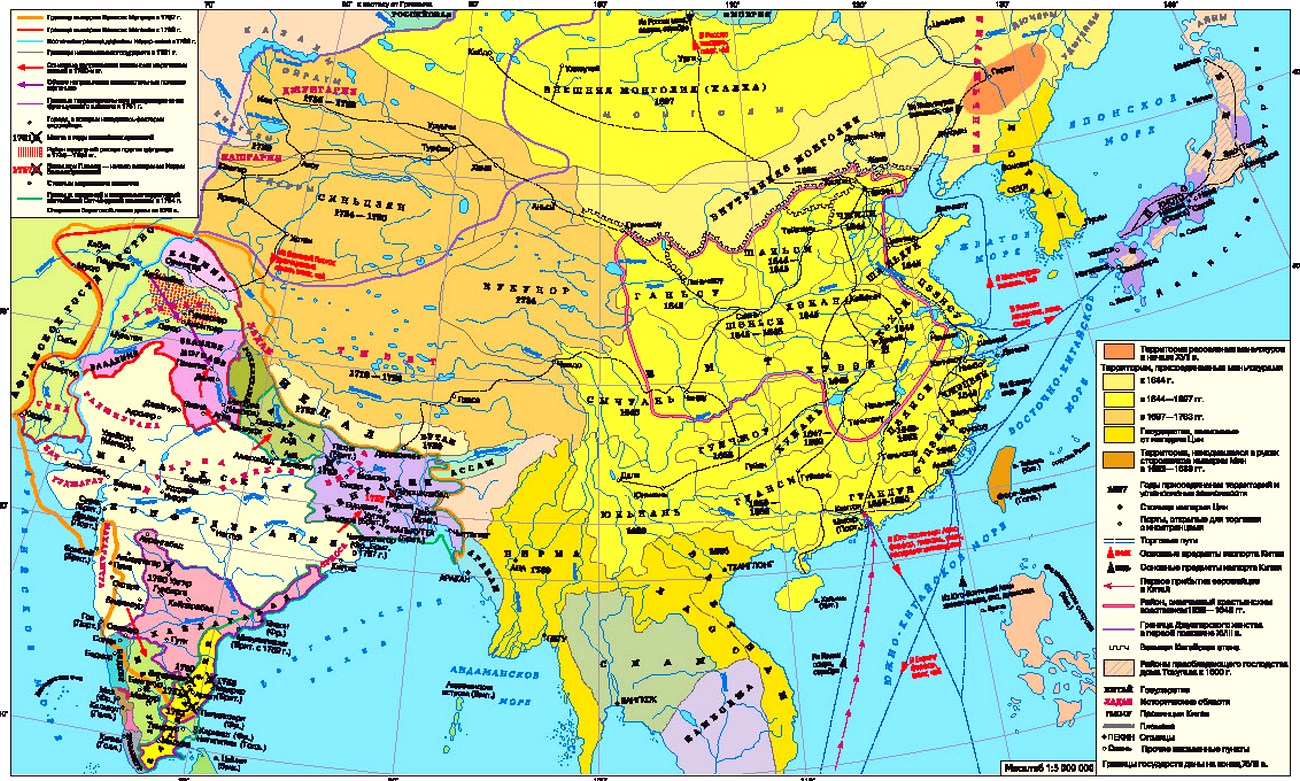

Маньчжурское завоевание Китая.

В начале XVII в. правящая в Китае династия Мин находилась в состоянии упадка. На территории современного Северо-Восточного Китая усилилось племя маньчжуров, создавших там своё государство. Маньчжуры стали совершать набеги на Китай, затем подчинили ряд соседних племён и Корею.

В Китае происходили крупные крестьянские восстания. Армия повстанцев разгромила правительственные войска и вступила в Пекин. Минская династия перестала существовать. Напуганные всем происходящим китайские феодалы сговорились с маньчжурскими правителями и открыли доступ в столицу маньчжурской коннице. В июне 1644 г. маньчжуры вступили в Пекин. Так в Китае утвердилась маньчжурская династия Цин, правившая до 1911 г.

Маньчжуры не растворились среди местного населения (были даже запрещены браки между маньчжурами и китайцами), а обеспечили себе обособленное и привилегированное положение. По форме правления цинский Китай в XVII—XVIII вв. был деспотией. Во главе государства стоял император — богдыхан, наделённый неограниченной властью. Цинская династия вела бесконечные захватнические войны.

В эпоху Великих географических открытий португальцы основали на южном побережье Китая колонию Макао. В XVII—XVIII вв. в китайских портах стали появляться английские и французские купцы. Но вскоре маньчжурские власти взяли курс на ограничение торговли с иностранцами.

Причины проводившейся политики «закрытия» Китая состояли в том, что до маньчжурского двора дошли сведения о колонизаторской политике европейцев в соседних странах.

Правление сёгунов в Японии.

В начале XVII в. Иэясу Токугава принял титул сёгуна. С этого времени сёгуны из рода Токугава стали полновластными правителями Японии в последующие 250 лет. Императорский двор вынужден был склониться перед их могуществом.

Перемещая князей (даймё) на новые земли и конфискуя земли непокорных, сёгуны укрепляли свою власть. Императорская семья была лишена реальной власти, ей не разрешалось иметь в собственности землю, а на её содержание выделялся небольшой рисовый паёк. При императорском дворе постоянно находились чиновники, наблюдавшие за всем происходящим. Императору воздавались почести, но при этом подчёркивалось, что божественному императору не к лицу «снисходить» до какого-либо общения с подданными.

Сёгуны были очень богаты, так как получали от 13 до 25% доходов государства. Чтобы подчинить себе князей и держать их под контролем, Токугава ввёл систему заложничества. Он построил новую столицу — город Эдо — и потребовал, чтобы каждый князь год жил в столице, а год — в своём княжестве. Уезжая из Эдо, князья должны были оставлять при дворе сёгуна заложника — кого-нибудь из близких родственников.

В начале XVII в. Токугава объявили буддизм государственной религией и каждую семью приписали к определенному храму. Учением, регулирующим отношения в обществе, стало конфуцианство.

Правительство следило, чтобы в печатные издания не попала критика сёгуна. Боясь распространения свободомыслия, правительство преследовало возникший в XVII в. народный театр кабуки (песни и танца), оно запретило женские и юношеские труппы, и с тех пор в театре кабуки играют только мужчины. Самураям не разрешалось посещать кабуки. Профессию актёра относили к разряду презренных: им запрещалось выходить за пределы театрального квартала, полагалось носить одежду установленного образца.

«Закрытие» Японии.

С 1542 года в течение почти 100 лет у «южных варваров» (как в Японии называли португальцев) японцы покупали оружие (аркебузы и мушкеты). Затем в страну прибыли испанцы, а за ними голландцы и англичане. От европейцев японцы узнали, что, кроме Китая и Индии, которыми в их представлении ограничивался мир, существуют и другие страны, существует христианское учение.

В 30-х гг. XVII в. правительство сёгуна Токугава приняло ряд мер для изоляции Японии от внешнего мира. Были изданы указы о высылке из страны европейцев и запрещении христианства. Любой иностранный корабль, прибывший к берегам Японии, подлежал уничтожению, а его экипаж — смерти.

Политика «закрытия» страны была вызвана желанием властей предотвратить вторжение в Японию европейцев и стремлением сохранить нетронутыми традиции и порядок жизни.

Конспект урока «Государства Востока в XVI—XVIII вв.». Следующая тема:

Источник