Типы общин на Древнем Востоке

Существование общин является главной особенностью социального устройства на Древнем Востоке. Многие государства Древнего Востока состояли из большого количества сельских общин, имевших свою организацию. Древневосточные общины имели родовой характер, хотя и отличались от них. Община постепенно утрачивала родовой характер и становилась организацией соседей, которых связывали общая территория, права и обязанности, как по отношению друг к другу, так и по отношению к государству. Община состояла из отдельных хозяйств, больших семей или семейных общин.

В общине, которая объединялась по территориальному признаку, сохраняются родственные узы, но все же на первый план выходят экономические обязательства.

Для родовой общины характерны такие признаки как: преобладание коллективного труда, разделение труда по половому и возрастному признаку. Также равное распределение продуктов, общая собственность на получаемый доход, совместное решение важных вопросов, отсутствие любого неравенства, кроме статусного, преобладание шаманизма, колдовства и магии.

Территориальная община состояла из нескольких общин низшего порядка, которые принято называть «домашними общинами» или «домами». Они в свою очередь состояли из нескольких десятков людей, во главе которых стоял отец-патриарх, которому подчинялись все члены «дома». Власть отца в семье была неограниченной и основывалась на родовом праве. В Греции такую власть называли деспотической.

Внутри самих общин существовало имущественное неравенство, выделились богатые и бедные. Богатые общинники использовали рабовладельческий труд. Но община все так же сохраняла коллективные формы жизни и производства, это в свою очередь тормозило развитие отношений частного и собственного характера. Устойчивость общинной организации, коллективных начал в быту и производстве объясняется экономическими особенностями древнего Востока, социальной структуры и форм государственной власти, прежде всего организацией ирригационного земледелия. Какое-либо поселение не могло самостоятельно справиться с разливами рек. Нужно было объединить усилия общин, которыми руководила государственная администрация, для создания водохранилищ, систем каналов, плотин и дамб. Руководителями таких мероприятий стали храмы, культовые вожди-жрецы. Этот процесс можно проследить на материале древнего Междуречья в V–IV тыс. до н.э. Только жречество, которое было проводником между богами и людьми, должно было обеспечить благополучие общины. Организацию крупных общественных работ отдавали наиболее мудрым и почитаемым, то есть жрецам. В подтверждение этой версии могут послужить фигура вождя-жреца на фресках Шумера и Египта, который исполняет земледельческий обряд, а также величие и роскошность месопотамских храмов и верховных жрецов, даже на самых ранних этапах развития цивилизации.

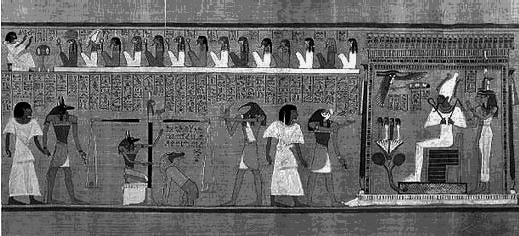

Рис. 13. Образец древнеегипетского папируса. Британский музей. Лондон (XI век до н.э.). Фрагмент росписи с изображением последнего пути покойного в Абидос. Суд Осириса (Долина Знати. Гробница Кики)

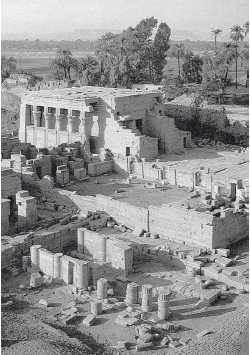

Храм становится сосредоточением культовой и экономической жизни социума. В храмах скапливались запасы всего общества. Они хранились на тот период, если наступит голод или стихийное бедствие. Около храма скапливалось большое количество ремесленников, которые прислуживали общине в период отделения ремесла от земледелия. Первые хозяйства, которые являлись храмовой собственностью и частью хозяйства общины, не имело никакой самостоятельности и независимости. Община выделяла часть земли для поддержания культа служителей храмов. Община была обязана возделывать «поле бога» и нести некоторые повинности в пользу храма. Прежде всего, к таким повинностям относятся строительные работы. Но строительство и расширение ирригационных систем привело к срочному сплочению сельских общин в рамках определенных территорий, которые включали либо приток крупной реки, либо магистральный канал. Такие области называются номами. Впоследствии этого начинает расти роль военного объединения, что приводит к образованию профессиональных дружин и росту вождей-военачальников. Археологические обследования древневосточных поселений представляют доказательства, что в этот период выражено перемещение жителей из мелких поселков отдельных общин к центру номов, где расположились главные храмы с их богатыми запасами зерна и мастерскими.

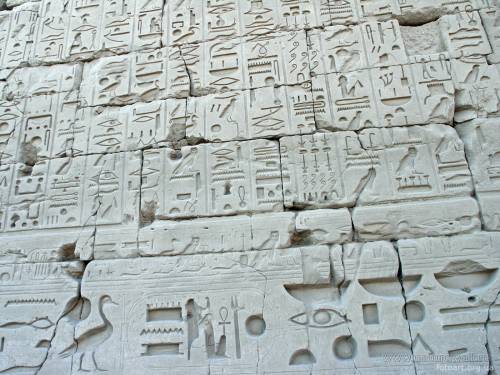

Плотное заселение возле храмов обносят стенами, которые укрепляют эти территории. Такие меры приводят к появлению первых городов. В начале III тысячелетия до н.э. храмовые хозяйства представляют собой сложную систему, что приводит к учету их хозяйственной деятельности. В результате этого постепенно зарождается письменность. Первые документы дают представление о возрастании экономического могущества и политического влияния храмового персонала, в первую очередь главных должностных лиц. Большую часть земли община выделяла жрецам, которые состояли в высшей категории. Но большая доля доставалась жрецу, который носил звание эн. Эн являлся верховным жрецом в общине. В такой общине главным божеством считалась богиня. Жрец выводил общину за пределы внутреннего мира. Он был главой ее совета, также эн принимал участие в обряде «священного брака» с богиней. Жрица-эн существовала в общинах, у которых верховным божеством являлся бог.

Земля, которую выделяли эну, постепенно становилась собственностью храма. Собранный урожай хранили в запасном фонде общины. Его главное назначение было для обмена, для жертвы богам, для содержания персонала храма (ремесленников, земледельцев, рыбаков, воинов). Вероятнее всего, такую землю обрабатывала часть общины в качестве трудовой повинности, затем ее будут обрабатывать рабочие, которые служили при храме.

Так происходило постепенное отделение храмового хозяйства от общины. Постепенно шло формирование нового типа общины, которая называлась номовой общиной. Она и завершает иерархическую структуру общин: домашняя община, затем территориальная (сельская или городская) община, и ,наконец, номовая община. Необходимость в объединении и сосредоточении сил общины способствовали возвышению роли государственной власти в древневосточных странах, образуется неограниченная монархия, которую часто называют «древневосточной деспотией». Ее особенность состоит в подавлении сопротивления рабов и свободных мелких производителей, в пользу господствующего класса. Древневосточное государство выступало в роли верховного организатора системы искусственного орошения, которая была важна для нормальной хозяйственной жизни в стране. Появляется многочисленная администрация, путем постоянного вмешательства государства в хозяйственную жизнь страны.

Если правитель и его государственный аппарат выступали в качестве организатора системы ирригационного орошения, а в последующем и всего земледелия, то государство определяло орошенную землю в качестве собственной. Но такое понятие как полная собственность навряд ли подходит к государственной или царской древневосточной земле. Скорее это было право на распоряжение и контроль землей, получение за нее определенного налога. В основном большая часть пригодной к использованию земли находилась во владении многочисленных общин. Часть земли отдавалась придворным, воинам, аристократии, создававшим свои частные хозяйства. За использование земли люди платили налоги и выполняли некоторые повинностей, затем они могли распоряжаться землей вплоть до ее продажи. Так, например, было в древнем Китае. Ван (правитель) являлся верховным собственником Поднебесной в том же смысле слова, в каком все люди в Поднебесной были его слугами. Но при этом «ван считает своим слугой чжухоу, чжухоу считает своим слугой дафу, дафу считает своим слугой ши» и т. д. Поэтому система землевладения в чжоуском обществе была такой же иерархической, как и структура социальных рангов. Как верховный собственник всей земли в Поднебесной, ван «жаловал» высшим аристократам (чжухоу) право наследственного владения частью земель Поднебесной. Чжухоу в свою очередь признавали права дафу на владение частью принадлежавшей им территории. Дафу сами не обрабатывали землю, а передавали ее во владение ши. В конечном счете земля обрабатывалась простолюдинами. Хотя деспотический правитель – ван считался верховным собственником земли, фактически известные права на нее имели представители различных социальных групп, а частной собственности в современном смысле слова не существовало.[57] Можно сказать, что, несмотря на весомые различия в формах социальной организации и государственности, все восточные общества имеют отчетливо выраженный корпоративный характер, будь это общины, большие семьи, кланы, касты. На Древнем Востоке не сложилось условий для расцвета индивидуального начала.

Примерные тесты по теме:

1.Какая этническая семья включала в себя семитскую, египетскую (хамитскую),берберо-ливийскую и кушитскую ветви?

2.Какие племена относились к народностям, которые говорили на семитских языках?

3.Народы, говорившие на симитских языках, по преданию Библии, произошли от?

Источник

Роль и значение общины в экономике и политической жизни стран Древнего Востока

Древневосточный путь развития общества и его особенности.

Разложение первобытнообщинного строя.

Примерно в V-IV тыс. до н.э. началось разложение первобытного общества. Среди факторов, способствующих этому, помимо неолитической революции важную роль играли развитие специализированного скотоводства, появление металлургии, становление специализированного ремесла, развитие торговли.

С развитием плужного земледелия земледельческий труд перешел из женских рук в мужские, и мужчина-земледелец и воин стал главой семьи. имущество начинает переходить от отца к детям, закладываются основы частной собственности.

От счета родства по материнской линии переходят к счету родства по отцу – складывается патриархат. Подчиненное положение женщины сказывается, в частности, в том, что обязательность единобрачия устанавливается только для женщины, для мужчин же допускается полигамия (многоженство).

Рост производительности труда, усиление обмена, постоянные войны – все это вело к возникновению имущественного расслоения среди племен. Имущественное неравенство порождало и общественное неравенство. Складывалась верхушка родовой аристократии, фактически ведавшая всеми делами. Знатные общинники заседали в племенном совете, ведали культом богов, выделяли из своей среды военных вождей и жрецов.

Итак, признаками распада родового строя явились возникновение имущественного неравенства, сосредоточение богатств и власти в руках вождей племен, учащение вооруженных столкновений, обращение пленных в рабов

Первобытнообщинный строй – отправная точка в истории человечества. Это самая длительная по времени общественно-экономическая формация, она существовала у всех народов на ранней стадии развития.

Важным этапом в истории первобытного человека стала первая экономическая революция (неолитическая), когда произошел переход от присваивающего хозяйства к производящему.На смену первобытному строю приходят классовые общества.

В науке сформировалось представление об особом «азиатском» пути развития общества.

Этот путь (Азиатский способ производства) характеризуется 3 основными особенностями:

1. Решающая роль ирригационного земледелия.

2. Отсутствие ярко-выраженной частной собственности на средства производства (землю). Верховный собственник земли – государство в лице правителя. Оно передает право владения землей общинам.

3. Социально-экономическая специфика стала основой для древневосточной деспотии.

4. Также для азиатского способа производства характерны: слабое разделение труда; самообеспечиваемость общин; неразвитая торговля. Азиатский способ производства строится, в отличие от рабовладельческого, на эксплуатации не рабов, а общинников: рабство в нём сохраняет патриархальный характер.

При азиатском способе производства можно выделить два важнейших класса: крестьянство и бюрократию. Крестьянство формально свободно, но невозможность продажи земли и некоторые повинности в пользу государства напоминают феодальную зависимость. Количество рабов очень мало, их используют не в крупном товарном производстве, а в качестве слуг. Ремесленников и купцов также мало, к тому же торговля менее развита по сравнению с рабовладельческим строем.

Для азиатского способа производства характерно наличие крупных сооружений, которые в докапиталистическую эпоху невозможно было создать без участия государства. Примерами являются ирригационные сооружения (каналы), зиккураты, Великая китайская стена.

Причины таких особенностей кроются в сохранении общинной системы.

Важнейшей особенностью общественного устройства на территории Древнего Востока является существование общин, которые были основными социальными и территориальными единицами. Любое Древневосточное государство, за исключением немногих городов, состояло из множества сельских общин.Общины в странах Древнего Востока по происхождению восходят к родовым общинам, однако по своему содержанию, характеру и внутренней структуре они уже были новым явлением. Община утратила родовой характер и стала организацией соседей, живущих на определенной территории и связанных правами и обязанностями по отношению друг к другу, другим общинам и государству. Сама территориальная община состояла из ряда домохозяйств, больших семей и семейных общин.

Внутри общин существовала имущественная и другая дифференциация общинников, выделились богатая и знатная верхушка и бедняки, арендаторы чужой земли. Богатые и знатные общинники имели в своем распоряжении рабов, ибо рабство проникло в недра древневосточной общины. несмотря на внутреннюю дифференциацию, община тем не менее сохраняла коллективистские формы жизни и производства, что тормозило развитие частнособственнических отношений. Устойчивое сохранение общинной организации, коллективных начал в быту и производстве объясняется особенностями древневосточной экономики, социальной организации и формы государственной власти, прежде всего наличием земледельческого хозяйства, функционирование которого требовало проведения совместных работ по регулированию режима великих рек. Отдельная семья, небольшая община не могла справиться с могучей речной стихией.

необходимость объединения и координации усилий многочисленных общин привела к возрастанию роли государственной власти в странах Древнего Востока, созданию специфической формы такой власти — неограниченной монархии, которую называют «древневосточная деспотия».

13. Рабство «древневосточного типа». Его особенности.

Рабство на Древнем Востоке не достигло состояния классического, как в Греции и Риме.

Рабы сохраняли частично имущество,правоспособность. Рабы всегда составляли меньшинство населения. Эксплуатация рабов не приносила прибавочного продукта.

Труд рабов носил важный, но исключительно вспомогательный характер. Главным образом, рабы были задействованы на строительстве общественных сооружений, например, ирригационных систем.

На Востоке существовали следующие формы рабства:

• Долговое – не получило развития в большинстве стран.

Там, где оно сложилось, государство пыталось его ограничить (Вавилония).

По одной из статей законов Хамураппи продолжительность такого рабства составляла 3 года. При этом должник не обязательно сам выплачивал долг кредитору. Через 3 года в независимости от полной отработки года рабское состояние прекращалось.

Таким образом, государство на Древнем Востоке не было заинтересованно в том, чтобы свободные налогоплательщики обращались в частновладельческих рабов.

На Древнем Востоке процветало патриархальное рабство – рабство младших членов семьи. Глава семьи (патриарх) мог распоряжаться их трудом по своему усмотрению.

В целом, формы рабовладельческой эксплуатации отличались своей незрелостью. Главная причина такого состояния рабства – отсутствие частного сектора в экономике этих стран.

Только в условиях частного хозяйства (Греция и Рим) возможно было наладить эффективную эксплуатацию рабов. Неразвитая экономика Древнего Востока порождала незрелые формы рабства.

Источник