Население и страны Северной Америки

Северная Америка – часть мира, которая расположена в западном полушарии. На сегодняшний день численность населения Северной Америки превышает 400 млн. человек. Коренными жителями континента являются эскимосы, индейцы и алеуты.

Страны Северной Америки

На территории Северной Америки расположено 23 независимые государства. Наиболее крупными из них являются США, Канада и Мексика. Территория США состоит из трех частей – Аляски, Гавайских островов и основной материковой части.

На севере США граничат с Канадой. Канада и США принадлежат к наиболее развитым странам мира. Эти государства владеют богатыми природными ресурсами, благоприятным климатом, научным и техническим потенциалом.

Канада славиться своими полноводными реками и озерами. Одна треть территории Канады покрыта лесными массивами, которые по своей структуре напоминают российскую тайгу. В Канаде хорошо развито сельское хозяйство – эта страна является мировым лидером по экспорту зерновых культур.

Природа США также поражает своей разнообразностью: хвойные леса на севере государства ближе к югу сменяются пустынными каньонами.

На севере преобладает умеренно континентальный климат. На юго- западе – субтропический, в некоторых южных и восточных штатах – тропический. Основой экономики США является промышленное производство и туризм.

На юге США граничит с еще одной большой страной Североамериканского континента – Мексикой. С точки зрения физической географии это государство расположено на территории центральной Америки. Мексику омывают воды Тихого и Атлантического океана.

Большая часть страны покрыта горными хребтами. Климат государства – тропический. На сегодняшний день экономика Мексики динамично развивается, благодаря стратегическому инвестированию США.

Мексика обладает достаточно развитой промышленной базой, а также развитым аграрным сектором.

Население Северной Америки

Основная часть населения государств Северной Америки представлена выходцами из Европы. В США и Канаде проживают потомки французов и англичан, которые переселились на континент в разные периоды. На юге континента, в Мексике, проживают потомки испанцев, которые осели здесь в колониальные времена.

Более 15 миллионов человек, проживающих на территории Северной Америки, являются аборигенами. Многие из них сохранил свое историко-культурное наследие, в частности язык.

В южных штатах США часть населения является потомками рабов, которые более 150 лет назад были вынуждены работать на хлопковых плантациях. Жители Северной Америки в своем абсолютном большинстве исповедуют христианство (католицизм и протестантизм).

Северная Америка является наиболее урбанизированным регионом в мире. Процент городских жителей составляет более 85% от всего населения. Большая часть населения задействована в промышленном производстве и в обслуживающей сфере.

Источник

Население Северной Америки

Численность населения Северной Америки

На материке проживает 565 млн человек. Плотность населения Северной Америки составляет 22 жителя на один квадратный километр. Однако существуют местности, которые являются густонаселенными, а есть территории, где на каждый квадратный километр приходится 1-2 человека. В первую очередь это зависит от климатических и геологических условий.

Острова Карибского моря, земли близ Великих озер и прибрежье Тихого океана считаются самыми густонаселенными районами. Здесь количество жителей может достигать 200 человек на 1 кв. км. Большое количество людей сконцентрировано в столицах и крупных городах. Это объясняется тем, что городские условия проживания лучше сельских, зарплата выше, а развлечений и возможностей больше. Самыми густонаселенными городами материка являются Нью-Йорк, Мехико, Лос-Анджелес, Торонто. В Мехико и Нью-Йорке проживает более 8 млн. человек.

Рис. 1. Город Нью-Йорк.

Урбанизация – процесс, при котором происходит увеличение численности населения городов, по сравнению с сельскими местностями.

Самые крупные территории североамериканского континента – США, Канада и Мексика. Именно в них сосредоточена большая часть населения. Соединенные Штаты Америки являются самой заселенной страной материка. Здесь проживает 57% всех жителей северной Америки. На втором месте после США – Мексика. В этой стране проживает 21% населения всего материка. На третьем месте находится Канада. И хотя Канада по площади больше США и Мексики, по численности населения она уступает этим странам: на ее территории проживает всего 6% населения. Число жителей в остальных странах материка намного ниже, чем в этих трех, и не превышает 3% от общей численности населения Северной Америки.

Самыми малозаселенными территориями являются острова Канадского архипелага, Гренландии, а также пустынные районы запада.

Рис. 2. Остров Гренландия.

Население Северной Америки

Население Северной Америки состоит из переселенцев из Европы, которые осваивали эти земли в колониальные времена, и из аборигенов, которые живут на этих землях много веков. Несмотря на современный уклад жизни жители сохранили свои этнические особенности.

В США основным языком является английский, в Мексике – испанский. А вот в Канаде два официальных языка – английский и французский. Дело в том, что изначально канадские территории начали захватывать и колонизировать французы, и только потом пришли англичане. Провинция Квебек является французской. Школьники изучают предметы здесь исключительно на французском языке.

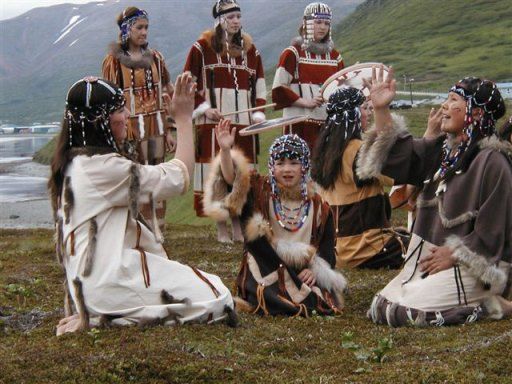

Коренными жителями Северной Америки являются индейцы, эскимосы и алеуты. Эскимосы живут в Гренландии, на Аляске и на побережье Северного Ледовитого океана. Индейцы проживают на территории Мексики. Алеуты составляют совсем небольшую часть населения – 5000 человек.

Что мы узнали?

Из темы по географии для 7 класса, мы узнали, что размещение населения Северной Америки неравномерно. Большая часть жителей проживает на территории трех государств: США, Мексики, Канады. В городах проживает 85% населения. Население материка состоит из англичан, французов, датчан перебравшихся сюда с целью освоения новых земель в XVII-XVIII веках, а также из аборигенов – алеутов, эскимосов, индейцев.

Источник

Особенности населения Северной Америки

Североамериканский материк ко времени его открытия европейцами был заселен множеством индейских племен, характеризовавшихся многообразием антропологических типов в рамках одной америка-ноидной расы, говорящих на различных языках и имеющих разный образ жизни. Более однородным было эскимосское население, обитавшее вдоль северного побережья материка — от острова Кадьяк в Тихом океане до полуострова Лабрадор и прилегающих островов в Северном Ледовитом океане. Алеутские острова населяли алеуты, говорившие на двух диалектах — западном и восточном.

Многообразные языки, на которых говорило аборигенное население Северной Америки, делятся в современной лингвистике на шесть больших языковых семей: алгонкино-алеутская, сиу-хока, таньо-юто-ацтекская, пенути, на-дене, эскимосско-вакашская. Каждая из семей индейских языков объединяла языки множества племен, несходных между собой как по основным занятиям, так и по образу жизни и культуре, а нередко и по уровню социально-экономического развития.

Например, самая большая семья языков — алгонкино-вакашская объединяет многие алгонкино-язычные племена, некогда заселявшие Атлантическое побережье от острова Ньюфаундленд до 33-й параллели с. ш.: полуостров Лабрадор, восточную и центральную части Канады, район Великих озер, долину среднего течения Миссисипи и долину Огайо В начале XIX в. несколько алгонкино-язычных племен оказались в степной зоне Северной Америки. Именно с алгонкинскими племенами впервые столкнулись европейские колонизаторы. Многие племена были полностью уничтожены захватчиками или вымерли от занесенных ими болезней. Другие, оказав упорное сопротивление колонизаторам, сумели отстоять свое существование. Своей борьбой особенно прославились племена делаваров, шауни, оджибвеи (чиппева), чейены, черноногие и др. Большинство индейских слов, вошедших в европейские языки, алгонкинского происхождения. Отдаленно родственны алгонкинским языкам языки вакашей (нутка и квакиютли острова Ванкувер).

Многоязычие аборигенного населения Северной Америки ученые объясняют как следствие расселения, а затем раскола и изоляции его небольших групп на обширной территории материка.

Многообразной была хозяйственная деятельность аборигенов: одни занимались охотой и собирательством диких плодов и растений, другие — охотой и рыболовством, третьи были преимущественно оседлыми рыболовами, сочетающими рыболовство, как главное занятие, с охотой и собиранием моллюсков. Основным занятием эскимосов и алеутов был зверобойный промысел, который они сочетали с охотой на суше. Наряду с этими формами присваивающего хозяйства широко распространялось земледелие, в котором главной возделываемой культурой была кукуруза. Ряд племен стояли на предзе-мельческой стадии общественного развития и занимались уходом за дикорастущими злаками (дикий рис), собиранием и обработкой урожая.

На основе этого разнообразия занятий в аборигенной Америке сложилось несколько хозяйственно-культурных типов населения. К ним после открытия Америки европейцами присоединился сформировавшийся в степной зоне на протяжении XVIII в. новый хозяйственно-культурный тип — коневодов и верховых охотников.

Итак, на территории Северной Америки выделились семь хозяйственно-культурных типов индейского населения: морские звероловы и охотники на наземную дичь арктического побережья — эскимосы и алеуты; таежные охотники и рыболовы — атапаски и алгонкины Северной Канады; оседлые рыболовы, морские охотники, собиратели моллюсков, диких растений и плодов — тлинкиты, хайда, квакиютли и нутка на северо-западном побережье, племена на юге Флориды; собиратели злаков, охотники и рыболовы Калифорнии и района Великих озер; земледельцы и охотники на лесную дичь — ирокезы, алгонкинские и мускогские племена на востоке; земледельцы, применявшие искусственное орошение — индейцы, юго-запада; степные коневоды-охотники — команчи, дакота, черноногие и др.

Ко времени открытия Нового Свет европейцами уровень социально-экономического развития отдельных групп аборигенов не был одинаковым. Одни находились на различных стадиях первобытнообщинного строя, другие уже достигли переходного этапа от доклассового общества к классовому.

Накопленные археологической наукой знания позволяют ныне проследить последовательную смену прогрессивно развивавшихся на территории Северной Америки индейских обществ на протяжении огромного времени — почти одиннадцати тысячелетий. Археологи установили существование здесь двух древнейших палеоиндейских культурных традиций. Одна из них присуща охотникам на крупную дичь, обитавшим в степной зоне, другая свойственна неспециализированным охотникам-собирателям, обитавшим в Кордильерах Тихоокеанского Запада. Эти две традиции просуществовали до VIII тысячелетия до н. э. и послужили основой для всех последующих культур, складывавшихся на больших пространствах лесной зоны на востоке, на Внутреннем плато и северо-западе, в Большом Бассейне и на юго-западе.

Особенно хорошо изучена археологами история индейцев, обитавших в лесной зоне и на юго-западе (нынешние штаты Аризона и Нью-Мексико). Именно в этих районах Северной Америки сложились центры наиболее высокоразвитых индейских культур, оказавших огромное воздействие на развитие вс. ех индейских племен материка.

В истории индейского населения, обитавшего в восточной лесной зоне (к востоку от степей), археологи прослеживают три последовательных периода: архаический, вудлэнда и Миссисипи.

Архаический период (VIII тыс. до н. э. — тыс. н. э.), сменивший культуры палеоиндейцев — охотников на крупную дичь, характеризуется как период неспециализированного присваивающего хозяйства, использующего естественные богатства лесов и водоемов умеренного климата. Охота, рыболовство, собирание дикорастущих злаков и плодов допускали в значительной мере оседлый образ жизни, а вместе с ним и развитие некоторых ремесел, таких, как обработка дерева, изготовление каменных сосудов, костяных изделий и украшений. Характерны для этого периода приспособления для растирания злаков. Погребальный инвентарь говорит о развитии культа умерших и позволяет допустить наличие к концу архаического периода зачатков социального расслоения. Высшей точки развития эта культура достигла к началу II тысячелетия до н. э. В III—I тысячелетиях в районе Великих озер развивалась древняя культура меди, отступившая затем на север.

На западе же материка в архаический период на основе индейских культур Кордильер возникают более локальные специализированные культуры. На территориях Большого Бассейна, юго-запада, Южной Калифорнии складывается тип культуры полупустынь, в которой главное значение приобретает собирание диких злаков и плодов. На северо-западе складываются культуры рыболовов-охотников-собирателей (Тихоокеанское побережье) и речных рыболовов — лесных охотников и собирателей (Внутреннее плато). В Калифорнии развиваются культуры приморья и речных долин.

На протяжении тысячелетия до н. э. архаические культуры лесной зоны Северной Америки сменяются так называемыми культурами вудлэнда, развивающимися на ргромной территории, от южной Канады до Мексиканского залива.

от Атлантики до степей. Варианты культуры вудлэнда развивались также в стенной зоне и на северо-востоке материка. На северо-востоке они просуществовали вплоть до открытия Северной Америки европейцами. Культуры вудлэнда были продолжением развития культурных традиций предшествующего периода, но к ранее существовавшим охоте, собирательству и рыболовству, как главным видам занятий, добавляются земледелие и гончарное искусство. Новой чертой культур вудлэнда стало сооружение могильных курганов. В культурах раннего вудлэнда большую роль играло еще присваивающее хозяйство, но значение земледелия возрастало.

Различия в соотношении значения земледелия и охоты-рыболовства-собирательства определяли региональные особенности индейских культур этого периода. В районах, расположенных к северу и востоку от бассейнов крупных рек, земледелие имело меньшее значение, чем в долинах рек Миссисипи, Огайо и Иллинойса, где оно все более преобладало.

Индейские культуры этого периода достигли к VII в. н. э. наивысшего развития в долине Огайо. Их историю археологи делят на два периода: первый период могильных курганов (I тыс. до н. э. — III в. н. э.), который запечатлен в культуре народа адена; второй период могильных курганов (III в. — VII в. н. э.), так называемый хоупвеллский. Хо-упвеллские культуры представляли собой расцвет культурных традиций периода вудлэнда. Характерные их признаки: укрепленные земляными насыпями большие поселения; развитие ремесел — обработка меди, серебра, метеоритного железа, художественного гончарного искусства, ваяния из глины и камня; большие могильные курганы и сложный погребальный обряд, отражавший наличие социального неравенства. Влияние хо-упвеллской культуры сказалось на формировании культур степной зоны и востока материка. Культуры вудлэнда просуществовали в степях до X в., а на северо-востоке — вплоть до открытия материка европейцами.

В конце VII в. наблюдается перемещение центра культуры из долины р. Огайо в долину среднего и нижнего течения р. Миссисипи и на побережье Мексиканского залива. Период VII—XV вв. характеризуется господствующим влиянием так называемой культуры Миссисипи. Это уже преимущественно земледельческая культура, развивающаяся как синтез достижений предшествующей хоупвеллской культуры и заимствований элементов культуры Центральной (или Средней) Америки. Заимствованные элементы перерабатывались и приспосабливались к местным традициям. Памятниками этой культуры являются оседлые поселения — большие, часто укрепленные города; усеченные курганы, служившие платформами для сооружений храмового или дворцового типа. От вуд-лэнда культура Миссисипи отличается также новыми формами орнаментов керамических изделий, высокохудожественной резьбой по дереву, искусной обработкой раковин, камня, изготовлением металлических изделий. Все это говорит о высоких культурных достижениях индейцев ко времени открытия Нового Света европейцами.

Индейское общество того времени переживало, несомненно, эпоху перехода в классовое. Исследователи допускают наличие здесь процесса развития городов-государств.

Установлено, что ко времени открытия Северной Америки европейцами культура Миссисипи либо господствовала, либо уже оказала решающее влияние на развитие индейского общества всей восточной лесной зоны Северной Америки и речных долин зоны степей. Она приходила в соприкосновение с развивающимися в то время культурными традициями юго-запада. Там, на территории современных штатов Нью-Мексико и Аризона, частично на территории штатов Невада, Колорадо, Юта (и на севере Мексики) на основе синтеза местных традиций культуры полупустынь и заимствований из Средней Америки сложился отличный от востока Северной Америки тип развитого земледельческого индейского общества.

Благодаря археологическим исследованиям история индейцев этого региона прослеживается на протяжении почти 20 тысячелетий, от палеолитических собирателей растительной пищи и охотников на крупную дичь (вымершие виды колумбийского слона, бизона и других плейстоценовых животных) до земледельцев – строителей больших домов-селений (пуэбло) и ирригационных систем. Начало земледелия на юго-западе датируется III тысячелетием до н. э. На основе земледелия развивались археологически установленные индейские культуры кочиз, могол ьон, хохокам и анасази. Кочиз была первой земледельческой культурой в Северной Америке. Кочизцы стали выращивать кукурузу в III тысячелетии до н. э., но она была еще полудиким растением. В тысячелетии до н. э. у них появились тыква и фасоль, однако большое значение сохраняют собирание дикорастущих растений и охота. Гончарные изделия кочизцев были еще примитивны, жилищем служили пещеры. Культура кочиз была предшественницей возникших на ее основе более развитых локализованных земледельческих культур могольон (III в. до н. э. — XIV в.), хохокам (I—XIV вв.) и анасази (III— XV вв.).

Культура могольон развивалась на юго-востоке территории Аризоны и в южной части Нью-Мексико. Создатели ее обогатили земледелие новыми сортами кукурузы. Жили они небольшими деревнями, состоящими из подземных четырехугольных либо круглых однокамерных жилищ, стены которых выкладывались бревнами или плитами песчаника и обмазывались глиной. Входом служил люк в потолке, к которому приставлялась лестница (чаще бревна с зарубками). Немного позже в засушливой области юго-запада нынешней Аризоны начала развиваться культура хохокам. Создатели ее основали наиболее современную в Северной Америке ирригационную систему земледелия. Они выращивали более десяти сортов кукурузы, тыкву, фасоль, табак, красный стручковый перец, салат. Одной из культур стал хлопчатник, а вместе с ним пришло ткачество хлопчатобумажных тканей. Большого художественного совершенства достигло изготовление расписной керамики, лепка глиняных статуэток. Из глины и камня возводились наземные многокомнатные общинные дома-селения. Такой дом вмещал жителей всего селения. Именно дома-селения были названы испанскими конкистадорами «пуэбло», это название закрепилось и за жителями подобных селений.

Подземные жилища своих предшественников индейцы хохокам превратили в святилища (кивы). Культура хохокам испытывала влияние высокоразвитых индейских цивилизаций Средней Америки. В XIV в. она внезапно исчезла, оставив после себя лишь дома пуэбло и разветвленную сеть ирригационных каналов, выложенных каменными плитами, в низовьях р. Хилы.

Наиболее развитой земледельческой культурой Северной Америки была культура анасази. Возникнув на 300—700 лет позже культур могольон и хохокам, она впоследствии оказала на них сильное влияние. Развивалась эта культура на северо-западе региона, оставив следы своих высших достижений на территории сопредельных частей нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо.

Непосредственной предшественницей культуры анасази в этом районе была земледельческая культура корзинщиков (II—IV вв.). Ее создатели оставили после себя свидетельства изумительной техники плетения. Корзинщики плели водонепроницаемые корзины, используемые для варки пищи с помощью раскаленных камней, и другую домашнюю утварь. Жили анасази в пещерах, выложенных изнутри бревнами.

Историю культуры анасази археологи делят на два периода — «развитых пуэбло» (VII—X, вв.) и «великих пуэбло» (X—XIII вв.). Индейцы первого периода возделывали кукурузу, тыкву, бобы, хлопчатник. Гончарными изделиями они заменили плетеную домашнюю утварь своих предшественников. В этот период появилась керамика с черным геометрическим орнаментом на белом фоне или с красным орнаментом на оранжевом фоне, был изобретен примитивный ткацкий станок. Индейцы анасази жили в больших, состоящих из 6—14 комнат и сложенных из каменных плит или сырце-вого кирпича жилищах (на равнинах), а также в пещерах (в горных районах).

Наивысшего достижения строительная техника анасази достигла в период «великих пуэбло». Руины оставленных ими «городов» датируются XI—XII вв. Индейцы в этот период возводили огромные многоэтажные и многокомнатные жилища, вмещавшие до 1000 и более человек; это были по существу «города», состоявшие из одного дома. Одни из них, известные в литературе под названием «скальных городов», возводились под естественными отвесными стенами из песчаника или туфа либо в глубоких каньонах рек или прямо в скалах. Они группируются главным образом в каньонах рек Колорадо и Сан-Хуан. Для создания «городов» использовались также естественные пещеры. По мере роста численности населения жилище разрасталось как по горизонтали, так и по вертикали, все новые и новые помещения лепились друг к другу, втискиваясь в углубления скал. Типичным образцом такого жилища является «Скальный дворец» в каньоне Колорадо (XI в.), имевший 200 комнат и 36 святилищ—кив. Дом-город Пуэбло Бенито в каньоне Чака (XII в.) представлял собою крепость в виде полукруга с глухими внешними стенами, за которыми располагалось 650 жилых помещений и 20 святилищ (кив), размещенных в центре двора. Немногим уступали ему другие дома-города (например, Пуэбло-Пинтадо также в каньоне Чака), о размерах которых можно судить по сохранившимся руинам.

К концу XIII в. индейцы покинули свои большие города-селения и стали строить дома-селения на плоских возвышенностях (месах). Возможно, это было связано с появлением здесь полчищ воинственных атапасских племен — апачей и навахов, а также с переселениями в XIII в. ацтеков. Во всяком случае к XV в. селения пуэбло были со всех сторон окружены расселившимися здесь атапасками, составлявшими большинство населения юго-западной части региона.

В истории индейцев предколониальной эпохи есть еще множество нерешенных проблем. До сих пор нет, например, окончательного ответа на такой вопрос: предками каких из известных этнографической науке индейских племен были создатели открытых археологами развитых индейских культур юго-запада и юго-востока Северной Америки? Многие ученые-американисты считают, например, потомками создателей культуры Миссисипи кэддоязычные племена (вичи-та, пауни, арикара), жившие в бассейне р. Миссури в XVIII—XIX вв. Предполагают, что одним из создателей культуры средней Миссисипи был сиуязычный народ, покинувший в начале XVI в. свои поселения и города-государства и распавшийся на три группы: дхегиа, включавшие племена омаха, понка,- оседжи, канза и куэпо; шивера — племена айова, ото и виннебаго; дакота — ассинобойны.

Все эти группы индейских племен ко времени их первых этнографических описаний в XIX в. сохранили лишь некоторые из культурных достижений своих предков. В большей степени эти достижения сохранились у племен Миссури — в области земледелия, строительной техники, в элементах социальной и духовной жизни и культа. Как потомки создателей высокой культуры, процветавшей на востоке Северной Америки, эти племена еще слабо изучены. Американские этнографы, которые в конце XIX — начале XX в. изучали эти племена (но без учета их предыстории, их этногенеза), с удивлением отмечали наличие в их жизни многих элементов, не соответствовавших первобытнообщинным нормам эпохи родового общества.

Археологические исследования последних двух десятилетий убедительно свидетельствуют о том, что в социально-экономическом отношении аборигенная Северная Америка была не так примитивна, как это изображалось в этнографических исследованиях конца XIX — начала XX в. Можно считать бесспорно установленным, что индейское население Северной Америки ко времени открытия и колонизации материка европейцами прошло большой и сложный путь исторического развития. В предколониальный период в долинах рек Миссисипи, Огайо, Иллинойс и Миссури, на юго-западе и юго-востоке материка на основе мотыжного земледелия развивались высокие индейские культуры, стоявшие на грани перехода к классовому обществу. Предклассо-вого уровня развития достигли племена рыболовов-охотников северной части Тихоокеанского побережья и калуза Флориды. В других частях континента обитали периферийные по отношению к центрам высоких культур племена охотников-рыболовов и собирателей, охотников-земледельцев, поддерживавших активные связи с этими центрами.

Ко времени колонизации Северной Америки европейцами на континенте не было свободных земель. При экстенсивном ведении примитивного хозяйства охотникам-собирателям или мотыжным земледельцам требовались большие пространства. Земли были поделены между племенами и племенными группировками, и за право пользования ими велись межплеменные войны. Происходили большие перемещения племен и народов.

Колониальный период для коренного населения Северной Америки начинается в конце XV в., когда на берегах континента сначала начали появляться суда рыболовов и скупщиков пушнины, а затем стали основываться поселения европейцев из Франции, Испании, Голландии, Англии. Этот период был началом формирования современного белого населения Северной Америки. С XVIII в. в населении Северной Америки появился третий расовый элемент — негры, завезенные из Африки для работы на плантациях Юга.

Большая часть современного населения Северной Америки говорит на английском языке, но основную массу жителей канадской провинции Квебек составляют потомки переселенцев из Франции, сохранившие свой родной язык и проявляющие сильные сепаратистские тенденции. Франкоканадцы составляют почти У3 населения Канады. Заметная часть иммигрантов наряду с английским языком и стандартной американской культурой в той или иной степени сохраняет также родной язык и культуру, особенно в тех местах, где они живут компактными группами. В США около 12% населения составляют негры, большая часть которых сконцентрирована теперь в крупных городах. Они также англоязычны. В Канаде их доля в населении незначительна.

Коренное население Северной Америки — индейцы, а на Крайнем Севере — эскимосы — подверглось в ходе колонизации материка европейцами массовому истреблению, а остатки его были загнаны в резервации. Общая его численность в настоящее время свыше 1,5 млн. человек.

Численность населения Канады увеличивается немного быстрее, чем численность населения США; в 1950 г. канадцы составляли 8,5% всего населения Северной Америки, а в 1980 г. свыше 10%. С начала 1960 г. естественный прирост населения в обеих странах стал резко сокращаться и во второй половине 70-х годов составлял около 7 человек на 1000 жителей. Главная причина этого — быстрое снижение рождаемости и сокращение средних размеров семьи. Растет доля двудетных и в особенности одно-детных и бездетных семей, а также неполных семей, что связано с большим числом разводов. Происходит выравнивание рождаемости по группам населения и между районами. Естественный прирост фермерского населения в настоящее время ниже, чем прирост городского, что связано с уходом с ферм в города молодежи. В связи с сокращением естественного прироста населения вновь поднялось значение притока иммигрантов из-за рубежа: в Северную Америку ежегодно переселяется почти 0,5 млн. человек, в большинстве своем квалифицированные специалисты в трудовом возрасте.

Северная Америка — один из наиболее урбанизированных регионов мира. В городах проживает около % его населения. Характерная черта современной урбанизации Северной Америки — быстрый рост и широкое распространение пригородных форм расселения, с которым связана так называемая субурбанизация — формирование вокруг городов, в особенности крупных, обширных пригородных зон и развитие на этой основе городских агломераций как ведущей формы городского расселения. В таких агломерациях, каждая из которых имеет не менее 100 тыс. жителей и включает один центральный город (или несколько городов) с населением не менее 50 тыс., проживает более % населения региона. Более половины населения городских агломераций проживает в пригородной зоне, куда перебралась из приходящих в упадок центральных частей городов большая часть зажиточных людей. Это одна из причин кризиса, поразившего крупные города Америки.

Субурбанизации способствовало распространение индивидуальных автомашин (в регионе их насчитывается 120 млн.), которые делают возможными каждодневные поездки на работу из дальних пригородов с низкой плотностью населения. В то же время распространение автомобиля привело к упадку массового общественного транспорта, что обусловливает необходимость владения автомашиной хотя бы устаревшей марки. В свою очередь пригородное расселение. где преобладают односемейные дома, оборудованные гаражами, очень благоприятно для владельцев автомашин, как и наличие протяженной сети автодорог различного класса, в том числе многополосных автострад.

С конца 60-х годов в расселении наметились новые тенденции. Рост численности населения не только центральных городов, но и пригородных зон фактически прекратился, а в наиболее крупных агломерациях стал сокращаться. Из агломераций в сельские местности и небольшие города переезжает людей больше, чем в обратном направлении, как было ранее. Это может привести к несколько более равномерному размещению населения.

Источник