Современная мировая экономика и основные тенденции ее развития

Современный процесс деления труда в межнациональном масштабе постепенно привел к разделению производства и кооперации. Мировая экономика представляет собой систему, состоящую из уровней и тесных хозяйственных связей в различных сферах, где странами принимаются совместные решения по использованию всех видов ресурсов и устанавливаются тесные экономические связи.

Понятие мировой экономики

Сочетание мировых хозяйств формирует международные отношения. Это касается не только экспорта, но и сотрудничества, обмена информационными ресурсами и потребления природных богатств. Рациональное распределение экономических процессов между странами регулируется на законодательном уровне и отмечается международными договорами и наблюдателями.

Научное определение мировой экономики определяет ее, как глобальную многоуровневую национальную систему хозяйствования, которая объединяет экономические системы между странами с помощью разделения труда и установления тесного сотрудничества.

Отношения между государствами в сфере мировой экономики определяются 4 этапами:

- Микроуровень.

- Мезоуровень. Существует в определенных отраслях и регионах.

- Макроуровень. Основной. Показывает состояние национальных экономических систем. Включает компании и домохозяйства.

- Международный уровень. Задействованы государственные предприятия, транснациональные корпорации (ТНК), крупные и интеграционные фирмы.

Всемирные экономические организации имеют решающие, глобальные, открытые, функциональные и совещательные полномочия. Многотысячные компании делятся на формальные и неформальные. Самые влиятельные из них: Международный Валютный Фонд (МВФ), Всемирная Торговая Организация (ВТО), ЕС, Мировой Банк, СНГ, Объединение Стран-Экспортёров Нефти (ОПЕК) и т. д.

Главные составные части всемирной экономики – это сочетание межнациональных экономических отношений и ее субъектов – хозяйствующих единиц, к которым относятся государства во главе с национальными правительствами, организации, биржи, банковские учреждения, крупные предприниматели и ТНК. Мировая экономика активно использует экспорт любых товарных единиц в соответствии с запросами рынка, делится инновационными технологиями и привлекает в национальную экономику иностранные инвестиции.

Всемирное производство осуществляется в таких отраслях как машиностроение, робототехника, ПК. Одновременно происходит сотрудничество в других сферах: космической, авиационной, медицинской, атомной, газо- и нефтедобывающей, телевизионной, сети Интернет и т. д.

Особенности мировой экономики

Мировая экономика имеет собственные этапы развития и уровневый рост экономических и технологических преобразований, так как направлена на формирование устойчивых международных отношений и сотрудничества, которые сложились исторически. Общество в процессе развития первобытнообщинных, рабовладельческих, феодальных, буржуазных отношений, наконец, пришло к современному – капиталистическому строю, где главным является принятие свободного рынка, конкуренции, платежеспособности и индустриализации.

Мировая экономика на национальном уровне охватывает все виды ресурсных, товарных и финансовых потоков. Большое внимание уделяется ВВП государственных экономических систем, выделение денежных средств поддержки с целью уменьшения инфляции и падения уровня жизни в странах, являющихся партнерами. Потоки товаров и ресурсов регулируются международными комитетами и фиксируются документально. Несколько раз в год комитеты проводят экономические форумы и конференции. Например, начиная с 1971 года, представители международных государств собираются на ВЭФ – Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

Можно выделить следующие современные тенденции развития мировой экономики:

- глобализацию (создание единого экономического пространства);

- либерализм (минимизация внешних вмешательств во внутренние дела, свобода и независимость);

- мобильность (склонность к постоянным изменениям и развитию);

- импортозамещение (регулярная помощь странам со слабой экономикой, которая зависит от поставок продукции со стороны);

- жесткий протекционизм (высокие таможенные пошлины и запреты);

- постоянные финансовые, промышленные и природные ресурсы (стабильность и движение);

- предпринимательство, свободный рынок, конкуренция;

- необходимость координации действий (быстрое принятие решений);

- использование экспортных квот и инвестиций для всех отраслей.

На основании выводов об уровне жизни населения и показателей ВВП, всемирная экономика делит государства на:

- Развитые. Стабильность на протяжении 5 лет. Австрия, Австралия, Чехия, Исландия, Швейцария, Швеция, Великобритания, США (ведущее место).

- Развивающиеся. Имеют низкие показатели ВВП, в сравнении с развитыми странами. Африка, Азия, Южная Америка (Тунис, Индонезия, Китай, Аргентина и т.д.).

- Переходные. Состояние трансформации одного строя в другой. Имеют высокий уровень инфляции и требуют внешней поддержки. Польша, Румыния, Украина, РФ, страны Прибалтики и т.д.

Мировые экономические отношения связаны с географическим расположением, историей и экологией. Активно используются природно-климатические (земля, природные богатства), демографические (рабочая сила), хозяйственные ресурсы (оборудование, производственная инфраструктура) и НТП (повышение эффективности средств производства).

Государственные и негосударственные субъекты экономики работают в тесном сотрудничестве на основе международных документов. Правовая база мировой экономики находится под контролем ООН. Валюта, которая используется между партнерами на рынке, представлена долларами США (доминирующий денежный знак страны с высшими экономическими показателями), евро, а также национальными деньгами. Всемирная экономика, прежде всего, заинтересована в том, чтобы не наступал мировой кризис.

Источник

Современные тенденции развития международных экономических отношений

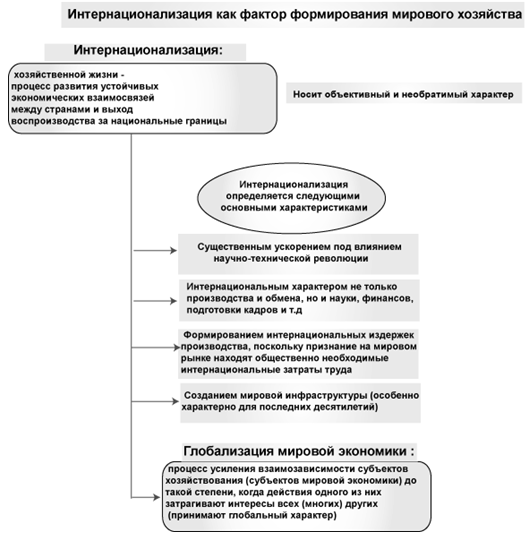

Основными тенденциями развития международных экономических отношений в настоящее время являются процессы международной экономической интеграции, глобализации и транснационализации мировой экономики.

Международная экономическая интеграция – сближение и взаимоприспособление национальных экономик, включение их в единый воспроизводственный процесс в интернациональных масштабах.

Международную экономическую интеграцию можно охарактеризовать как процесс хозяйственного объединения стран на основе разделения труда между отдельными национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах путем развития глубоких устойчивых взаимосвязей.

Международная экономическая интеграция – это достаточно высокая, эффективная и перспективная ступень развития мировой экономики, качественно новый и более сложный этап интернационализации хозяйственных связей. На этой ступени происходит не только сближение национальных экономик, но и обеспечивается совместное решение экономических задач. Следовательно, экономическую интеграцию можно представить как процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами.

Экономическая интеграция выражается в:

сотрудничестве между национальными хозяйствами разных стран и полной или частичной их унификации; ликвидации барьеров в движении товаров, услуг, капитала, рабочей силы между этими странами; сближении рынков каждой из отдельных стран с целью образования одного единого (общего) рынка; стирании различий между экономическими субъектами, относящимися к разным государствам; отсутствии той или иной формы дискриминации иностранных партнеров в каждой из национальных экономик и т.п.

Процессы экономической интеграции идут как на двусторонней, так и на региональной или на глобальной основе. В качестве характерной особенности интеграционных объединений в настоящее время можно назвать их развитие на региональном уровне: создаются целостные региональные хозяйственные комплексы с общими наднациональными и межгосударственными органами управления.

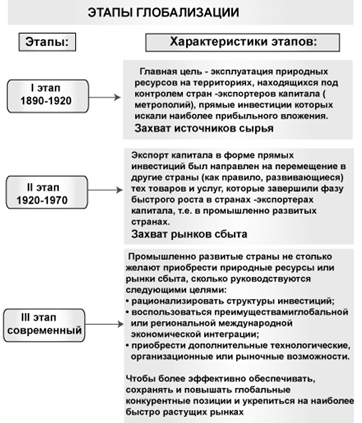

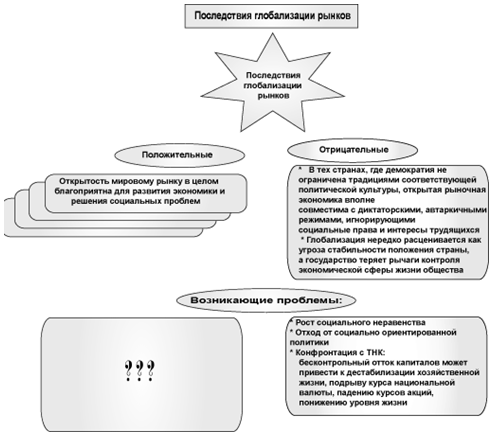

Существенной особенностью всей системы международных отношений становится глобализация. Экономическая интеграция вполне вписывается в процесс глобализации, составляя его ядро, а сама глобализация представляет собой более высокую стадию интернационализации, ее дальнейшее развитие, когда долго накапливающиеся количественные изменения привели к качественному скачку. Мир становится единым рынком для большинства ТНК и к тому же большинство регионов открыто для их деятельности.

Глобализация международных отношений – это усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер общественной жизни и деятельности в области международных отношений. Она затрагивает практически все сферы общественной жизни, включая экономику, политику, идеологию, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, образ жизни, а также сами условия существования человечества.

Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики, а именно:

внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности; международное движение факторов производства

(рабочей силы, капитала, информации); международные финансово-кредитные и валютные операции (безвозмездное финансирование и помощь, кредиты и займы субъектов международных экономических отношений, операции с ценными бумагами, специальные финансовые механизмы и инструменты, операции с валютой); производственное, научно-техническое, технологическое, инжиниринговое и информационное сотрудничество.

Глобализация мировой экономики – это многоуровневое явление, затрагивающее:

региональную, национальную экономику (макроуровень); товарные, финансовые и валютные рынки, рынки труда (мезоуровень); отдельные компании (микроуровень).

На макроэкономическом уровне глобализация проявляется в стремлении государств и интеграционных объединений к экономической активности вне своих границ за счет либерализации торговли, снятия торговых и инвестиционных барьеров, создания зон свободной торговли и т.п. Кроме того, процессы глобализации и интеграции охватывают межгосударственные согласованные меры по целенаправленному формированию мирохозяйственного рыночного (экономического, правового, информационного, политического) пространства в крупных регионах мира.

На микроэкономическом уровне глобализация проявляется в расширении деятельности компаний за пределы внутреннего рынка. Большинству крупнейших транснациональных корпораций приходится действовать в глобальных масштабах: их рынком становится любой район с высоким уровнем потребления, они должны быть способны удовлетворять спрос потребителей везде, независимо от границ и национальной принадлежности. Компании мыслят в глобальных категориях покупателей, технологий, издержек, поставок, стратегических альянсов и конкурентов. Различные звенья и стадии проектирования, производства и сбыта продукции размещаются в разных странах, унифицируясь в международном масштабе. Создание и развитие транснациональных фирм позволяет обойти множество барьеров (за счет использования трансфертных поставок, цен, благоприятных условий воспроизводства, лучшего учета рыночной ситуации, приложения прибыли и т.д.).

Учитывая, что для ТНК (особенно многонациональных и глобальных) внешнеэкономическая деятельность в большинстве случаев имеет более важное значение, чем внутренние операции, они выступают основным субъектом глобальных экономических процессов. Транснациональные корпорации – это основа глобализации, ее главная движущая сила.

Источник

Курсовая работа: Основные тенденции современного экономического развития и их влияние на конкурентные процессы

| Название: Основные тенденции современного экономического развития и их влияние на конкурентные процессы Раздел: Рефераты по международным отношениям Тип: курсовая работа Добавлен 11:18:32 10 июня 2011 Похожие работы Просмотров: 4309 Комментариев: 15 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ранг | Наименование компании или государства | Добавенная стоимость или ВВП (млрд.$) | Ранг | Наименование компании или государства | Добавленная стоимость или ВВП (млрд. $) |

| 1 | США | 9810 | 68 | BP | 30 |

| …………. | 69 | Wal-Mart Stores | 30 | ||

| 4 | Великобритания | 1427 | 70 | IBM | 27 |

| 5 | Франция | 1294 | 71 | Volkswagen | 24 |

| 6 | Китай | 1080 | 72 | Куба | 24 |

| ………….. | 73 | Hitachi | 24 | ||

| 13 | Индия | 457 | 74 | Total Fina | 23 |

| ………….. | 75 | Verizon | 23 | ||

| 18 | Россия | 251 | 76 | Matsushita | 22 |

| ………….. | 77 | Mitsui | 20 | ||

| 45 | ExxonMobil | 63 | 78 | Econ | 20 |

| 46 | Пакистан | 62 | 79 | Оман | 20 |

| 47 | GeneralMotors | 56 | 80 | Sony | 20 |

| …………. | 81 | Mitsubishi | 20 | ||

| 52 | ОАЭ | 48 | ……………. | ||

| .………… | 85 | Philip Morris | 19 | ||

| 55 | Ford Motor | 44 | ………….. | ||

| 56 | Daimler Chrysler | 42 | 90 | SBC Communications | 19 |

| 57 | Нигерия | 41 | 91 | Itochu | 18 |

| 58 | General Electric | 39 | …………….. | ||

| 59 | Toyota Motor | 38 | 94 | Honda Motors | 18 |

| 60 | Кувейт | 38 | 95 | Eni | 18 |

| 61 | Румыния | 37 | 96 | Nissan Motor | 18 |

| 62 | Royal Dutch Shell | 36 | 97 | Toshiba | 17 |

| …………. | 98 | Сирия | 17 | ||

| 65 | Siemens | 32 | 99 | GlaxoSmithKline | 17 |

| ………….. | 100 | BT | 17 |

В последнее время все больше наблюдается ускорение темпов глобализации экономики, в связи с чем, различные рынки, в частности, капитала, технологий, товаров и труда становятся все более взаимосвязанными и интегрированными в многослойную транснациональную паутину. Их стратегические задачи ориентированына перманентную экспансию, через захват новых рынков ТНК постоянно борются за единые и либеральные правила хозяйственной игры во всех странах своего присутствия. Они служат важным инструментом глобализации рынков путем расширения информационной инфраструктуры, которая ускоряет заключение и снижает издержки хозяйственных сделок. Хотя определенное количество ТНК оперирует в традиционном торговом секторе, в целом международные фирмы выступают за индустриальную реструктуризацию многих развивающихся стран путем создания новых и модернизации традиционных отраслей промышленности.

В настоящее время, несмотря на всю совокупность многочисленных взглядов на процессы транснационализации их можно условно разделить на два основных направления. Сторонники первого из них рассматривают процессы транснационализации с точки зрения субъективной направленности, понимая их как практическое воплощение в жизнь эры экономического глобализма и идеологии доминирования в мировом масштабе отдельных корпораций принадлежащих узкой группе стран.

В общем теоретическом понимании ТНК можно охарактеризовать в виде интернациональных коммерческих систем, действующих с оптимальной организацией и наиболее эффективной комбинацией международных факторов производства (сырья, капитала, труда, энергии, технологии и т.д.).

Следует отметить три наиболее объективные характеристики современных транснациональных корпораций:

— способность эффективно координировать и контролировать многочисленные организационные процессы внутри производственной цепочки вне зависимости от географического месторасположения составляющих её элементов;

— потенциальная возможность использования конъюнктурного дисбаланса в экономических и политических условиях на рынках разных стран;

— внутренняя гибкость при расположении и перераспределении основных средств и факторов производства в масштабах глобального экономического пространства.

Таким образом, международную деятельность ТНК можно охарактеризовать как закономерный процесс перманентной экспансии, в результате чего, происходит максимальное приращение прибыли и аккумулирование капитала посредством расширенного воспроизводства.

При анализе сущности транснациональных метаморфоз на макроуровне, необходимо иметь в виду, что данный процесс не является обособленным, а напротив, возникает как следствие видоизменения совокупности геоэкономических отношений, обусловленных глобализацией и либерализацией мировой экономики.

Главной из причин формирования межнациональных производственных комплексов и прямого инвестирования ТНК в экономику определенного государства является географическое расширение границ, обслуживаемого рынка товаров и услуг. Другим веским основанием для интернационализации производства может быть привлекательность или избыточность профильных производственных ресурсов (природных, финансовых, человеческих и т.д.) территории национального образования.

Существенное увеличение темпов и масштабов глобальной конкуренции инициирует ТНК к постоянному расширению и модернизации своих технологических возможностей, необходимости борьбы за инновационное лидерство в своей отрасли, к созданию стратегических альянсов и интеграции производственных мощностей. Необходимо отметить колоссальную значимость системной координации всего спектра транснациональных операций, связанных с организацией интернациональной деятельности.

Уникальными являются организационные модели управления ТНК, которые обуславливаются рядом обстоятельств, таких как: корпоративная культура, национальная ментальность руководителей и персонала, административная преемственность, традиции, специфика отрасли и др. Все это, в свою очередь, влияет на специфику формирования и реализации транснациональной стратегии конкурентоспособности фирмы.

Транснациональную стратегию компании можно определить как комбинацию текущего и планируемого размещения ресурсов и взаимодействия компании с внешней средой, но исследовать данный процесс целесообразно на трех разных уровнях.

Первым уровнем является внутренняя стратегия фирмы, которая регламентирует вопросы управления, кадрового состава, социальной ответственности и учредительного или акционерного устройства.

Вторым уровнем является корпоративная стратегия, определяющая такие направления, как инвестиционная деятельность, слияния и поглощения, вертикальная, горизонтальная интеграция и т.д.

Третий уровень характеризуется бизнес-стратегией, он обозначает способы борьбы с отраслевыми конкурентами, возможные варианты производственной, ценовой и маркетинговой политики.

Одной из основных качественных характеристик транснационального преобразования является способность организации постоянно адаптировать свою внутреннюю «архитектуру» в соответствии с масштабом деятельности компании. Свою мобильную структуру, модульность, открытость и способность гибкого изменения управленческих конфигураций ТНК во многом позаимствовали из своих же информационных систем, и это, в свою очередь, позволило им стать менее жесткими, более предприимчивыми и менее иерархичными и централизованными.

Необходимо отличать понятия стратегический альянс от другой международной интеграционной формы – слияние компаний. В первом случае, партнеры могут являться конкурентами, и поэтому объединяют свои ресурсы и возможности в узкой области сотрудничества в рамках определенного проекта, в то время как при слиянии юридических лиц происходит взаимовыгодный обмен активами и основными средствами предприятий.

Существует несколько основных преимуществ, получаемых участниками в условиях функционирования стратегических альянсов:

— преодоление проблем и административных барьеров, связанных с доступом на определенный рынок товаров и услуг;

— получение доступа к новым технологиям, НИОКР, другим ресурсам в процессе межфирменного и трансграничного сотрудничества;

— достижение эффекта синергии, рационализации операционных процессов в ходе организации и ведения совместной деятельности.

Можно констатировать, что развитие международных производственных сетей как доминирующего способа координации промышленной активности всецело изменяет мировую конкурентную политику и направления развития транснациональных компаний, стремящихся к глобальному лидерству.

Основополагающим моментом стратегии сохранения и поддержания конкурентного преимущества ТНК является осуществление прямых иностранных инвестиций. Особенности современной сущности капитала ТНК в мировой экономике и его целевого назначения можно объяснить через анализ мотивации и стимулов корпораций к прямому иностранному инвестированию. Большинство из существующих теорий ПИИ возникло на базе трех направлений современной экономической мысли: теории фирмы, теории международной торговли и теории международных финансов.

На современном этапе экономического развития ТНК процесс разработки и получения передовых технологий и инноваций, в виде патентов, лицензий и ноу-хау также является фундаментальным и ключевым компонентом в череде мероприятий, связанных с созданием конкурентных преимуществ транснационального бизнеса. В свою очередь, такие характеристики деятельности компании, как интенсивность научно-исследовательской деятельности, инновации, практика управления, а также реклама и имидж компании часто называются основными составляющими, так называемых, «неосязаемых» и нематериальных активов, доля которых превалирует в общей величине активов ТНК и постоянно продолжает возрастать.

В целом, способность ТНК эффективно использовать прогресс и результаты множества технологически активных подразделений, внедрять инновации в рамках всей организации вне зависимости от места происхождения и расположения своих операционных центров составляет основу процесса создания новых конкурентных преимуществ ТНК.

2.3 Особенности современной регионализации мирового хозяйства

Интернационализация, перерастающая в глобализацию, превращает весь мир в поле деятельности ТНК. Однако статистика показывает, что не только национальные, но и транснациональные компании тяготеют в своей внешнеэкономической деятельности, прежде всего к соседним странам. Многие из них имеют дело со всеми регионами мира, но свой и соседние регионы оказываются преобладающими в их внешнеэкономических связях. Подобная внешнеэкономическая ориентация страны на свой и соседние регионы мира называется регионализацией.

Примером может быть внешняя торговля России. В 2007 г. на другие страны – члены СНГ приходилось около 22% российского экспорта и импорта товаров, на страны Европы – около 52% и на соседние азиатские страны, прежде всего Китай, – около 8%. Таким образом, более 80% внешнеторгового оборота России приходится на соседние страны и регионы. Хотя наша страна активно торгует и со многими отдаленными от нее странами мира, например, на США приходилось более 6% внешнеторгового оборота России. Другим примером может быть Европейский союз, где на взаимные капиталовложения приходится более 55% всего ввоза и вывоза капитала (если судить по прямым инвестициям).

Отмеченная тенденция является доминирующей, но не обязательной для всех случаев. Многие развивающиеся страны и государства с переходной экономикой в своих внешнеэкономических связях ориентируются на развитые страны, а не на своих соседей по региону, такие же развивающиеся или постсоциалистические страны, к тому же нередко небольшие по величине рынка. Так, во внешней торговле Африки доминирует Западная Европа. Подобное особенно характерно в международном движении капитала. Например, в экспорте товаров из США на другие американские страны приходится около 40%, а в экспорте прямых инвестиций – менее 1/3. Это связано с тем, что прямые инвестиции являются не только орудием сращивания экономик (как в вышеупомянутом примере взаимных капиталовложений в ЕС), но и способом проникновения на те рынки, где рост экспорта товаров и услуг сталкивается с большим и трудностями (высокими пошлинами, сильной конкуренцией и т.д.). Еще более ярким примером могут быть портфельные инвестиции, ориентированные не на стратегию завоевания (удержания) зарубежных рынков, а прежде всего на доходность зарубежных ценных бумаг с поправкой на их рискованность и ликвидность: лишь 1/4 портфельных инвестиций США за рубежом размещена в остальных странах Северной и Южной Америки.

Что касается регионализации остальных форм международных экономических отношений, то надо иметь в виду следующее. Валютно-расчетные отношения достаточно сильно привязаны к торговле товарами и услугами, меньше – к движению капитала и поэтому, прежде всего регионализация внешней торговли страны определяет характер регионализации валютно-расчетных отношений.

Меньше регионализация проявляется в международной торговле знаниями. Центры производства и экспорта знаний расположены преимущественно в ведущих развитых странах. Поэтому, как и сто лет тому назад, покупатели знаний ориентируются на Западную Европу, Северную Америку, а в последние десятилетия – также на Японию.

Однако потоки международной миграции рабочей силы носятпреимущественно региональный характер. Так, рабочая сила изИндии, Пакистана, Йемена и Египта мигрирует преимущественно в соседние арабские нефтедобывающие страны; поляки, турки,алжирцы, марокканцы и тунисцы – в соседнюю Западную Европу. Латиноамериканцы мигрируют преимущественно в рамкахсвоего региона или направляются в Северную Америку, а мигранты из СНГ направляются в основном в Россию.

В целом регионализация является заметным и, как полагают некоторые экономисты, все более важным явлением хозяйственной жизни мира. В качестве доказательства они приводят тот факт, что хотя международные экономические отношения вцелом в последние десятилетия развиваются достаточно быстро наиболее динамично, они развиваются внутри регионов и между соседними регионами. Более того, существует точка зрения, согласно которой регионализация – это препятствие для глобализации.

Но если исходить из предположения, что в очень отдаленном будущем мировое хозяйство, возможно, превратится в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний, то регионализацию можно рассматривать как движение к этой цели, которое осуществляется пока в ограниченных масштабах, в рамках регионов и частично между соседними регионами. С этой точки зрения, регионализация есть не препятствие для глобализации, а путь к ней. Ведь современная регионализация, в отличие от 20-30 гг – это не усиление экономических связей исключительно внутри регионов и группировок (например, внутри стерлинговой зоны) за счет их ослабления с другими странами и регионами, а ускоренное развитие региональных связей при достаточно высокой динамике межрегиональных связей.

Предваряя рассмотрение регионализма как процесса, имеющего как международное, так и российское изменения, необходимо более подробно уточнить определение самого понятия «регион» и его трактовку с точки зрения общенаучной методологии вообще и экономической науки в частности. Для того чтобы совокупность государств, представляющая собой некую общность, стала «регионом», необходимо наличие всех или части следующих признаков:

— общность исторических судеб;

— наличие свойственных только этой группе особенностей культуры (материальной и духовной);

— географическое единство территории;

— сходный тип экономики;

— совместная работа в региональных международных организациях.

Как правило, именно этот подход присутствует и в зарубежной литературе. Эндрю Хюрелл указывает, что, во-первых, «регион — это естественный, органический принцип территориальной организации социальных, политических, экономических и культурных аспектов жизнедеятельности человеческих сообществ. В этом контексте регионализм анализируется в таких категориях, как:

— социальная сплоченность этнических, расовых и языковых групп, проживающих совместно;

— экономическая взаимодополняемость тех хозяйственных и промышленных единиц, которые работают в рамках данной территории;

— совместимость общих ценностей, связанных с культурой, религией, историческими традициями; политическая солидарность

Для региона в научном и экспертном сообществе, как правило, предлагаются следующие характеристики:

— комплексность социально-экономического и экологического развития; комплексность промышленного развития;

— характер развития производственной и социальной инфраструктур, системы поселений;

— способность воспроизводить условия для гармоничного развития проживающего в регионе населения;

— способность производить такой объем товаров, который обеспечивал бы также возможность удовлетворения других регионов.

Мировой регионализм является одним из этапов глобализации или ее противоположной тенденцией. Глобализация сопровождается регионализацией международных отношений, передачи части государственных функций на международный или субнациональный уровень. Регионы способствуют защите общественных отношений от негативных вызовов глобализации и выступают в качестве самостоятельного субъекта международных отношений.

интернационализация глобализация транснационализация мировой экономический

По широкому определению, мировая экономика — сумма всех национальных экономик мира. По узкому определению – это совокупность только тех частей национальных экономик, которые взаимодействуют с внешним миром.

Глобализация и интеграция мировой экономики необратима. И это не только политическая, экономическая потребность, но и закономерность развития прогрессивного общества. И несомненно, что России занимает и будет занимать важную роль в формировании и развитии мирового сообщества.

Российский потенциал огромен, как в позитивном, так и в негативном смысле. В свою очередь уровень интернационализации растет во многом в результате деятельности ТНК, число и размах хозяйствования которых особенно быстро увеличивается, начиная со второй половины XX в.

С этой точки зрения выбор экономически развитых стран невелик – или новая политика вовлечения или новое сдерживание России. Представляется, что вторая альтернатива – это путь назад к политики «мирного существования» времен холодной войны, которая не отвечает на современные требования международной безопасности, развития мировой экономики и глобализации в целом. Да и Росси, если она вдруг станет на путь самоизоляции и применения безнадежно устаревших и неэффективных форм государственного, экономического и общественного бытия, вряд ли сохранит шансы быть по настоящему современной, а значит — сильной и влиятельной мировой державой.

1. «Мировая экономика и международные экономические отношения» Под редакцией А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева // Изд-во: Магистр, 2008 г

2. Глобализация. Серия: Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации // Из-во: РАГС, 2008 г

3. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. /Под ред. Д-ра экон. наук проф. А.С. Булатова.- М.: Юристъ, 2002.

4. Мовсесян А. Г. «Транснационализация в мировой экономике». Учебное пособие// Изд-во: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001 г.

5. С.Б. Шлихтер, С.Л. Лебедева. «Мировое хозяйство» 1996.

6. Дж. М. Кейнс. Избранные произведения // Изд-во: Экономика, 1993 г.

7. AD, World Investment Report 2001: Promoting Linkages, Geneva.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: «Питер», 1999

9. Мовсесян А. Транснационализация в мировой экономике: Учебное пособие. М., 2001.

10. Hurrell A. Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics // Review of International Studies. 1995. October. Vol.21. Р.333.

Источник