Борьба за независимость государств Африки

Упорную борьбу против колонизаторов развернули страны Северной Африки. В 1951 г. добилась независимости бывшая итальянская колония Ливия. В июле 1952 г. в Египте произошла антиимпериалистическая и антифеодальная революция. Монархия была свергнута. К власти пришла группа офицерства во главе с Г. Насером. Его правительство начало борьбу за укрепление политической независимости Египта и за вывод английских войск с его территории. Оно оказывало поддержку национально-освободительному движению в других арабских странах.

Подъем освободительной борьбы арабских народов, независимая политика Египта, Сирии, некоторых других стран угрожали западным странам потерей важных экономических и политических позиций. 26 июля 1956 г. правительство Г. Насера объявило о национализации компании Суэцкого канала, в которой доминировал англо-французский капитал, обещая выплатить компенсацию и гарантировать свободный проход по каналу судов всех стран.

В ответ последовала бурная реакция Великобритании и Франции, решивших наказать Египет и любой ценой восстановить свои позиции в зоне канала. Причина была в том, что отныне доходы от канала предназначались на развитие самого Египта. Хозяева Компании и стоявшие за их спиной колониальные структуры Англии и Франции имели здесь колоссальные прибыли. Канал обеспечивал кратчайший путь морским перевозкам по маршруту Европа – Восток. По нему в 1955 г. было пропущено почти половина мирового экспорта нефти.

Советский Союз поддержал право Египта на национализацию канала и осудил попытки вмешательства в его внутренние дела. Египетское правительство отказалось отменить акт о национализации канала, и тогда Великобритания и Франция совместно с Израилем предприняли вооруженное нападение на Египет. В ночь на 30 октября 1956 г. 100-тысячная армия Израиля внезапно перешла границу Египта и устремилась через Газу и Синайский полуостров к Суэцкому каналу. 31 октября англо-французская авиация бомбардировала египетские города. 5 ноября англо-французские войска высадились в Порт-Саиде, в зоне канала, к которому уже подошли израильские войска. Египетская армия оказала упорное сопротивление, хотя силы были неравны.

Тройственная англо-франко-израильская агрессия против Египта вызвала протест во всем мире. Советский Союз сразу же осудил агрессию. Отказались поддержать военное вторжение в Египет и США, стремившиеся усилить собственные позиции на Ближнем Востоке. Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 2 ноября приняла резолюцию о прекращении огня в Египте. Поскольку агрессия продолжалась, советское правительство вечером 5 ноября потребовало немедленного прекращения боевых действий и очищения территории Египта, предупредив, что в противном случае СССР не останется безучастным и окажет помощь жертве агрессии, в том числе посылкой добровольцев и любым оружием. Это заставило агрессоров в ночь на 7 ноября прекратить военные действия. В декабре англо-французские войска были выведены из зоны канала, а в марте 1957 г. завершился вывод с египетской территории израильских войск.

Ослаблением позиций Великобритании и Франции на Ближнем Востоке воспользовались США. В январе 1957 г. президент США Д. Эйзенхауэр выдвинул доктрину, согласно которой после ухода Великобритании и Франции на Ближнем Востоке образовался «вакуум силы», который призваны заполнить США. Осенью 1957 г. США создали угрозу военного вторжения в Сирию, а тотчас после иракской революции с согласия президента Ливана К. Шамуна ввели свои войска в Ливан. Одновременно английские войска вошли в соседнюю с Ираком Иорданию под предлогом защиты ее королевского режима. В обоих случаях Советский Союз поддержал арабские народы и выразил протест против ввода иностранных войск. К концу 1958 г. войска США и Великобритании были выведены из Ливана и Иордании.

Все шире развертывалась борьба за независимость во французских протекторатах в Северной Африке — Марокко и Тунисе. В 1956 г. они добились независимости. В Алжире, также находившемся под властью французских колонизаторов, 1 ноября 1954 г. началось вооруженное восстание. Французские власти попытались подавить его силой, и в Алжире началась колониальная война, длившаяся почти 8 лет.

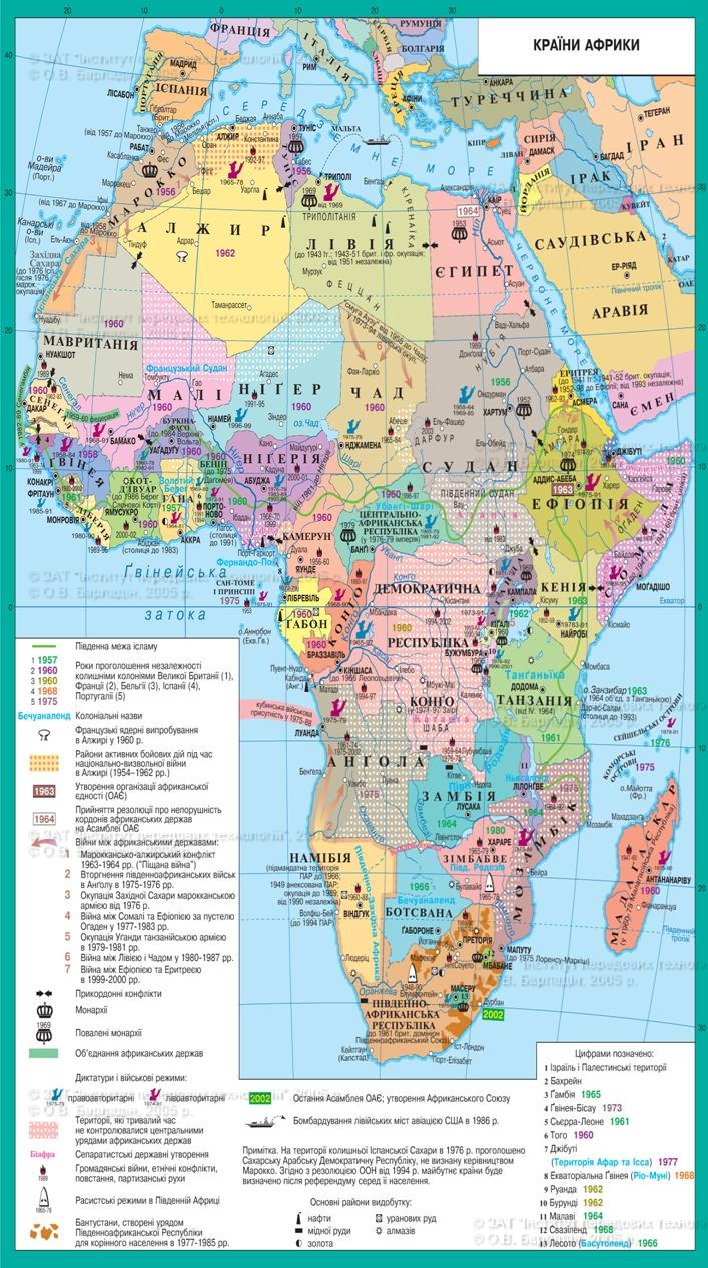

В середине 1950-х гг. многие африканские страны получили независимость: в 1956 г. – Судан, Марокко, Тунис. Весной 1957 г. добилась независимости Гана, народ которой долго вел упорную борьбу против иностранного ига. Организующей силой выступала партия Народный конвент под руководством видного деятеля национально-освободительного движения Кваме Нкрума. Осенью 1958 г. народ Гвинеи отверг новую конституцию Франции и тем самым создал суверенное государство.

В конце 50-х начале 60-х годов весь африканский континент был охвачен борьбой за независимость. В марте 1957 г. бывшая английская колония Золотой Берег стала первой независимой страной Тропической Африки. С целью удержать Золотой Берег в своем подчинении англичане долго лавировали, но, в конце концов, им пришлось согласиться с новым политическим устройством страны. Борьбу за независимость вели колонии, входившие во Французскую Западную Африку и Французскую Экваториальную Африку. Крушение колониальной системы в Экваториальной Африке привело к появлению новых независимых государств. В Гвинее, французское правительство попыталось демократическими инструментами удержать колонию, вынеся на референдум новую Конституцию. Однако население подавляющим большинством отвергло ее, что заставило Париж признать независимость Гвинеи. Вслед за ней, независимость получили Того и Камерун. На стороне национально-освободительных движений выступила ООН, которая поддерживала независимость новых африканских государств.

В 1960 г. (вошел в историю как «год Африки») независимость объявили 17 африканских стран. В 60-е годы от колониальной зависимости освободились также страны Восточной и Центральной Африки. В 1961 г. была провозглашена самостоятельность английских колоний Сьерра –Леоне и Танганьики, в 1962 г. – Руанды, Бурунди, Уганды, в 1963 г. – Кении, Занзибара; распались на независимые государства Родезия и Ньясаленд. К середине 1964 г. в Африке появилось уже 35 независимых государств, в 1975 г. – 47, к 1984 г. – более 50. Крупнейшим успехом прогрессивных сил Африки было провозглашение независимости Эфиопии и некоторых других стран.

Наиболее жестокая политика по отношению к местным африканским народам проводилась в колониях Португалии. Режим диктатора Салазара держался на штыках в метрополии, а в африканских ее владениях любые проявления инакомыслия просто свирепо подавлялись. Однако, с 1961 г. начинается вооруженное выступление свободолюбивых сил в Анголе, затем восстание охватило Гвинею-Бисау и в 1964 г. поднимается на борьбу и Мозамбик. Патриотам этих стран пришлось вести кровопролитные военные действия до середины 70-х гг. Как известно, Португалия была одной из первых европейских держав, создавших колониальную империю из захваченных территории в Азии, Африке, Латинской Америке. Ей же досталась позорная честь последней пасть под натиском объединенных сил народов колоний на африканском континенте. Правда, это произошло не без содействия демократической революции в самой Португалии, свергшей профашистский строй в апреле 1974 г.

Наряду с национально-освободительными восстаниями в Анголе, Гвинее-Бисау, Мозамбике вооруженные действия против расистско-колониальных режимов развернулись в Южной Родезии, Намибии, ЮАР. Это были аръергардные столкновения европейских колонизаторов в заповедном поле позорного колониализма на африканском континенте. Система апартеида и расизма, в создании которой активно участвовала правящая элита Англии, оказалась, в конце концов, настолько отжившей, что ООН пошла на бойкот правительств расистов. На ЮАР и Южную Родезию были введены экономические санкции. Терпя поражение, правительство Яна Смита вынуждено было согласиться на проведение парламентских выборов в стране, которые завершились победой национальных партий ЗАПУ и ЗАНУ. В апреле 1980 г. была провозглашена Республика Зимбабве.

Ситуация в Юго-Западной Африке (Намибии) несколько отличалась от остальных колоний. Дело в том, что это бывшее германское владение в годы первой мировой войны было захвачено англичанами и передано под управление своего доминиона Южно-Африканского Союза (ЮАС). Уже после второй мировой войны она была аннексирована и считалась одной из провинций ЮАС. Намибийцы добивались самостоятельного независимого существования во главе возникшего в 1960 г. движения Народная организация Юго-Западной Африки (СВАПО). Однако, правительство расистов ЮАС (с 1961 г. – Южно-Африканская Республика — ЮАР) игнорировало их волю. Тогда СВАПО призвала население к вооруженной борьбе (1966 г.). Ее лидер Сэм Нуйома пользовался большой поддержкой СССР, КНР, движения солидарности, Организации Африканского Единства (ОАЕ). ООН также была за самоопределение народа, отменив мандат ЮАР на управление Намибией. Уже в конце 80-х гг., когда многие районы страны находились под контролем партизанских отрядов СВАПО, власти Пре Бори дали согласие на проведение всеобщих выборов в парламент Намибии. Одержав победу, СВАПО 21 марта 1990 г. провозгласила независимость страны.

Наконец пал режим апартеида в ЮАР. До 1960 г. демократические силы выступали мирными методами за слом системы расизма и колониального угнетения африканцев. Во главе массовых движений находились Африканский Национальный Конгресс (АНК), компартия и другие организации. В марте 1960 г. власти расстреляли демонстрацию гражданского неповиновения в Шарпевиле. После этого молодое поколение решительно берется за оружие. Вооруженную борьбу начинает вести «Умконто ве сизве» («Копье нации») – военизированное крыло АНК. Кроме того, правительство ввязалось в гражданскую войну в Анголе на стороне реакционных групп. В 1989 г. президентом ЮАР избирается новый лидер НП ф. де Клерк, который приступил к демонтажу основ апартеида. В следующем году легализируется деятельность оппозиционных партий, профсоюзов, из тюрем освобождаются политзаключенные. Переходный период завершился в апреле 1994 г., когда состоялись всеобщие выборы на нерасовой основе. Они принесли полный успех АНК, лидер которой Н.Мандела через месяц был избран президентом ЮАР. Так закончилась черная полоса колониального правления в самой богатой и развитой стране Африки. Тем самым вся Африка от берегов Нила до мыса Кейптауна стала свободной.

После получения самостоятельности во многих странах Африки сохранялась неспокойная ситуация. Колониальные власти не хотели терять своего влияния, постоянно вмешиваясь в дела уже независимых государств. Многие из них обладали стратегически важными природными ресурсами, за контроль над которыми и велась ожесточенная борьба. Более того, молодые государства попали в орбиту интересов США и СССР, стремившихся обозначить сферу своих интересов, навязывая незрелым режимам тот или иной путь развития. Идеологический фактор, доминировавший в международных отношениях того периода, негативно повлиял на процесс становления новых независимых стран региона.

Обобщая историю деколонизации двух континентов можно выделить следующие ее этапы:

Первый с 1945 г. до середины 50-х гг., когда значительная часть Азии и некоторые районы Африки избавились от колониального господства.

На второй этап приходится середина 50-х гг. до 1960 г., в эти годы почти вся Азия и Северная Африка, а также два государства черной Африки – Гана и Гвинея вступили на путь самостоятельного развития.

Третий этап начинается с 1960 г. – года Африки и завершается в конце 80-х гг. – начале 90-х гг. освобождением последних осколков колониальных империй на юге Африки.

Источник

§ 37. Страны Африки (учебник)

§ 37. Страны Африки

1. Деколонизация Африки

После окончания Второй мировойвойны на африканском континенте развернулся процесс деколонизации. До конца60-х годов почти все африканские страны получили независимость. Но покоя в нихне наступило — начались длительные гражданские войны, межгосударственныеконфликты.

К началу 70-х годов толькоПортугалия сохраняла свои колониальные владения в Африке: Ангола, Мозамбик,Гвинея-Бисау и др. Долговременная партизанская война, давление мировогообщественности. Революции 1974 г. в Португалии открыли путь этих стран внезависимости.

Год получения (предоставления) независимости

Ливия (с 1943 г. была под совместным управлением Англии и Франции)

Танганьика (Танзания после объединения с Занзибаром), Сьерра-Леоне

Северная Родезия (Замбия), Ньясаленд (Малави)

Южная Родезия (Зимбабве с 1980 г.)

Бечуаналенд (Ботсвана), Лесото

Намибия (была оккупирована ЮАР)

Мали, Нигер, Чад, Центральноафриканская Республика, Того, Бенин, Камерун, Габон, Дагомея, Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости, Конго, Мавритания, Сенегал, Мадагаскар

Ангола, Мозамбик, Острова Зеленого Мыса, Сан-Томе и Принсипи

Западная Сахара (Северная часть оккупирована Марокко с 1976 г.)

В Африке осталась единственная территория,статус которой пока не определен. Это бывшая испанская колония — ЗападнаяСахара. На эту территорию претендует Марокко. Против оккупации выступает движениеПОЛИСАРИО, который ведет партизанскую борьбу.

Наиболее развитой странойЮжной Африки и вообще континента является ЮжноафриканскаяРеспублика.

Южно-Африканская Республика(ЮАР) была создана в 1961 г. Основой государственной политики стал апартеид.Белая меньшинство ЮАР присвоила исключительное право на власть в стране, а люди другой расы(Черные, цветные) считались людьми второго сорта. Деколонизация Африкисущественно изменила положение ЮАР. Создатели апартеида поняли, что новые независимыегосударства не будут мириться с существующим на юге Африки расистским режимом имобилизуют мировую общественность на борьбу с ним. Чтобы сохранить режим,осуществлялись следующие мероприятия:

— Создавались автономноехозяйство и военная промышленность, что в условиях международной изоляцииприводило неэффективность отраслей хозяйства и искусственное завышение цен ит.д.;

— Делались попытки создать на северот ПАВ пояс безопасности с Анголы, Мозамбика, португальских колоний;

— Разрабатывалась собственная атомное оружие.

Режим набрал рис полицейского.Правительству было разрешено выселять африканцев из любой местности страны. Былизапрещены браки черных с белыми. Запрещались антирасистские организации, ввключая Африканский Национальный Конгресс (АНК), лидер которого в 1963 г.был осужден на пожизненное заключение. Правительство пыталось отделить белое и черное население.С этой целью в ЮАР создавались бантустаны для негритянского населения -изолированные государства в государстве с органами самоуправления. 1981 вбантустанах, занимавших 13% территории страны, проживало 75% населения.

Но все эти меры провалились: не удалосьсоздать пояс безопасности, африканское население не проявляло смирениемиспользовало все средства борьбы. В белой общине наметился раскол: большинствоее начала выступать за политические реформы и за создание многорасовойдемократического государства. Первым шагом в этом направлении стало принятие новойконституции 1984 В 1989 г. к власти в ЮАР пришел Фредерик деКлерк. Он осуществил реформы, которые привели к падению расистского режима. В1993 в ЮАР впервые проведен свободные выборы. Президентом страны стал чернокожийНельсон Мандела — лидер АНК.

Ангола. 15 января 1975 лидеры основных группировок, которые вели борьбу противколонизаторов в Анголе (МПЛА, УНИТА, ФНЛА), подписали договор о созданиипереходного правительства и проведение всеобщих выборов. 31 января 1975 такойправительство было создано. Но, не удовлетворившись распределением власти, УНИТАспровоцировала гражданскую войну. В борьбе за власть УНИТА и ФНЛА объединилисвои усилия и обратились в Южно-Африканской Республики. В октябре1975 объединенные войска УНИТА, ФНЛА и ЮАР начали наступление наг. Луанду. В этих сложных условиях лидеры МПЛА обратились к Кубе. В ночь с 4на 5 ноября 1975 Ф. Кастро принял решение о направлении в Анголукубинских войск. Кубинские войска сумели остановить наступление и разгромить войскаагрессора. 11 ноября 1975 Агостиньо Нето, лидер МПЛА, провозгласившийнезависимость Народной Республики Анголы. Ангола приняла социалистическую ориентацию.СССР оказал экономическую и особенно военную помощь, но она оказаласьмалоэффективной. Длительная война и периодические рейды войск ЮАР с глубины территориистраны поставили Анголу на грань катастрофы. В 1988 г. был подписан«Принципы мирного урегулирования в Юго-Западной Африке», согласно которому ЮАРпредоставляла независимость Намибии, а Куба выводила войска из Анголы.

В 1989 г. правительство Анголы сделалпопытку уничтожить УНИТА, но наступление провалился и правительство Анголы согласился напереговоры. Гражданская война нанесла ущерб стране в размере 25 млрд. долларовСША, внешний долг вырос до 11 млрд. долларов. 31 мая 1991 Ж.Е. душСантуш — глава правительства Анголы и Ж. Савимби — лидер УНИТА подписали вЛиссабоне соглашение о мире и проведение общенациональных выборов, которые былипроведены в 1992 г. Победу одержала МПЛА. УНИТА не согласилась с такимразвитием событий и взялась за оружие. Гражданская война продолжилась еще надесять лет. С 1999 г. группировки УНИТА потерпела поражение, потерялаключевые свои районы. 22 февраля 2002 Савимби попал в окружение ипогиб. После загипели лидера УНИТА, который добивался только абсолютной власти,страна наконец перешла к мирной жизни. Но тридцатилетняя война дотларазорила страну.

Сложная ситуация возникла в Южной Родезии (Зимбабве). Там проживала значительная белая меньшинство, в основном фермеры.Белые в 1965 г. провозгласили независимость Родезии и пытались создатьгосударство ЮАР (белая меньшинство провозгласила свое исключительное право на власть — режимапартеида — расовая дискриминация). Ни Великобритания, которой ранее принадлежалаРодезия, ни ООН не признали этой независимости, африканцы (черная большинство)начали вооруженную борьбу против белой общины. Оказавшись в изоляции, белые в1979 сели с африканцами за стол переговоров. Была разработана новаяконституция, которая признавала равенство рас, на ее основе были проведены выборы ипровозглашена независимость нового государства — Зимбабве.

Последнейтерриторией, которая получила независимость, была бывшая Юго-Западная Африка ( Намибия), Мандат на управление которой былпередан Юго-Африканскому Союзу после Первой мировой войны. ПАС (впоследствииЮАР) пыталась вообще аннексировать эту территорию. Африканцы в 1966 г.начали вооруженную борьбу за независимость, которую объявила организация СВАПО. ООН в1973 лишила ЮАР мандата на эту территорию, а в 1977 г. былапринята резолюция о выводе войск ЮАР. Лишь в 1989 г. в ЮАРпоняли бесперспективность удержать за собой Намибию. Так появилась еще однагосударство в Африке.

3. СтраныТропической Африки

Развитие стран Тропической Африкиоказался самым сложным. В момент завоевания этими странами независимости,основная масса населения была занята в традиционных отраслях хозяйства, гдегосподствовали родоплеменные отношения. Попытки разрушить традиционное жизни имелисерьезные негативные последствия. Добиваясь полной независимости, лидеры стремилисьуменьшить роль сельскохозяйственного и сырьевого экспорта, что окончательноподрывало экономику этих стран и лишало их единого стабильного источникадоходов. Единственное, в чем имели успех страны Тропической Африки, так это в созданиитиранических режимов, как просоветских, так и прозападных.

Большие темпырост населения сводили на нет все усилия по преодолению отсталости.Производство продуктов питания не успевало за ростом численностинаселения, что приводило к периодическому голода, уносив миллионы жизней.Кроме голода страны Африки постоянно поражают эпидемии тяжелых болезней.

Нестабильность региона усиливаласьчерез искусственность африканских границ. Чтобы предотвратить пограничным спорам,африканские страны договорились придерживаться принципа уважения существующих границ,закрепленного в Уставе Организации Африканского Единства (ОАЕ, образованная в мае1963 г.). Однако это не помогло предотвратить внутренним и межгосударственнымконфликтов.

Крупнейшие конфликты на территории Африки

Источник