- Почему русские войска отступали?

- Читайте также

- Тайна топоса или почему русские – это русские?

- Как США русские войска в Прагу загоняли

- Русские войска получают приказ готовиться к сражению

- Русские войска разбивают французов

- Турки похваляются разбить русские войска

- «Русские не отступали»

- «Как сражались русские и почему они победили…»

- Глава 30 ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ТАК ОТСТУПАЛИ? Отдельная глава

- Почему отступали

- Русские войска в Илийском крае

- Почему же мы так отступали?

- ПОЧЕМУ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ВВЕЛ СВОИ ВОЙСКА В АФГАНИСТАН

- 6. Почему произошли русские революции?

- Как были построены русские войска?

- Почему русские зовутся «русскими»

- Великое отступление русской армии

Почему русские войска отступали?

Почему русские войска отступали?

Барклай-де-Толли знал о военной тактике Наполеона: собрав все силы французской армии в один кулак, ударить по вражеской армии и разгромить её в генеральном сражении, потом добивать оставшиеся войска, вступить в столицу и потребовать от властей полной капитуляции. Так действовал французский император ранее. И ему покорно приносили ключи от Берлина, Вены и других европейских городов.

Вот почему главной задачей русский военный министр посчитал соединение основных военных сил России, чтобы их не разбили по отдельности. Барклай-де-Толли убедил царя оставить Дрисский лагерь, укрепления в котором были слабы, и пошёл к Витебску.

Русские войска отходили в глубь страны, нанося удары по противнику и сдерживая его продвижение. Честь первой победы в этой войне выпала на долю генерала Тормасова под Кобрином, где он 15 июля захватил врасплох и заставил сложить оружие бригаду саксонского корпуса Ренье. Потери убитыми у русских составили 259 человек, у французов — 1 500 и взято в плен 2 500 при четырёх знамёнах и восьми орудиях. На выручку Ренье пошёл австрийский корпус Шварценберга. 18 июля на 18 тысяч русских солдат обрушились 40 тысяч австрийцев и саксонцев. Тормасов держался весь день и отступил к Луцку, не оставив врагу никаких трофеев. Можно вспомнить и упорство защитников крепости Бобруйск, в которой десятитысячный гарнизон, блокированный французами, пять месяцев держал оборону в тылу великой армии, что сковывало значительные её силы и затрудняло коммуникации.

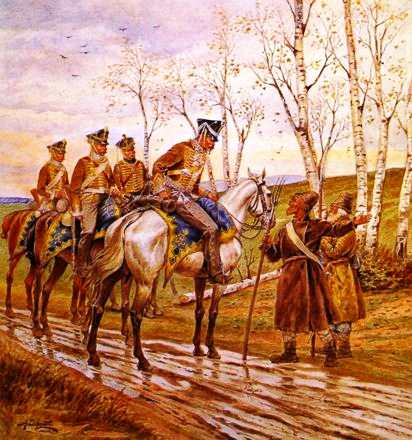

Русские в 1812 году. Художник К. Пржецлавский. 1855 г.

Противник был силен. Войска маршала Даву захватили Минск и закрыли русским путь на север. Тогда Багратион взял направление на Бобруйск. Его положение оказалось особенно сложным, потому что Наполеон решил отрезать 2-ю армию от основных сил и уничтожить. Но брат Наполеона Жером Бонапарт, командовавший тремя корпусами, опоздал на четыре дня, и армия Багратиона смогла вырваться из кольца окружения.

Гусарский разъезд. Художник А. Сафонов. 1912 г.

Александр I не обладал полководческими талантами. Он чувствовал, что его присутствие стесняет генералов. В ночь с 6 на 7 июля царь (по совету близких к нему адмирала А. С. Шишкова и генерала А. А. Аракчеева) оставил армию и отправился в Москву.

Русские генералы стремились сохранить силы своих армий, поэтому избегали сражений. Войска Наполеона настигали 1-ю армию у Полоцка и Витебска, но Барклай-де-Толли искусным маневрированием уводил свои дивизии из-под удара. Опыт и мастерство Багратиона позволили ему вырваться из новой ловушки, устроенной маршалом Даву под Могилёвом, переправиться через Днепр и идти на Смоленск.

Мы долго молча отступали,

Досадно было, боя ждали,

«Что ж мы? на зимние квартиры?

Не смеют, что ли, командиры

Чужие изорвать мундиры

О русские штыки?»

М. Ю. Лермонтов. Бородино.

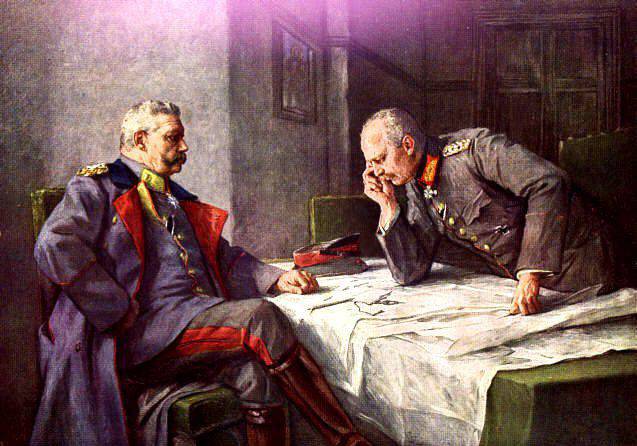

Преследование русскими конногвардейцами французских конных егерей под Полоцком. Художник Ф. Чирка. 1890 г.

Надежды Наполеона вклиниться между армиями Барклая-де-Толли и Багратиона, навязать им крупные сражения и разгромить поодиночке терпели неудачу. Удары Наполеона приходились по пустому месту.

Отступать без боя было обидно, но таков был приказ. Тянулись по пыльным дорогам среди золотых полей длинные колонны всадников, русских кавалеристов — гусаров, кавалергардов, кирасиров, драгун и казаков. Шли полки армейской пехоты. Катили обозы с лазаретами, пекарнями и боеприпасами.

22 июля обе русские армии соединились у Смоленска.

Читайте также

Тайна топоса или почему русские – это русские?

Тайна топоса или почему русские – это русские? Итак, читатель, в каждой цивилизации можно грубо выделить три контура: экономику, общество-социум и культуру. Несущая конструкция экономики – это собственность и те отношения, которые она порождает. Социальная сфера

Как США русские войска в Прагу загоняли

Как США русские войска в Прагу загоняли Само вторжение стало возможным при молчаливой поддержке и даже в какой-то степени подталкивании нас со стороны Соединенных Штатов и кругов НАТО. В своей чрезвычайно интересной и насыщенной любопытнейшими документами книге

Русские войска получают приказ готовиться к сражению

Русские войска получают приказ готовиться к сражению Как на зорьке, на заре, на утренней было на росе,Как не золотая трубонька привострубила,И не серебряная сиповочка привозыгрывала -Да возговорил-промолвил наш граф Циповсков-генерал:«Господа вы генералушки со

Русские войска разбивают французов

Русские войска разбивают французов Восхвалялись злы французыВсю Россеюшку пройти и Москву разорить,Расплакались-растужились наши сенаторы.Вы не плачьте, не тужите, нам Платов пособит.Идет силушка россейска со четыре страны,А генерал казачей Платов – со правого

Турки похваляются разбить русские войска

Турки похваляются разбить русские войска О поле чистое,Поле чистое, поле турецкое,Ох да мы когда тебя, поле, пройдем,Все бугры ваши, дороженьки,Все места ваши прекрасные.Мы сходились с неприятелем,Со такой силой неверною,Со турецким славным корпусом,На злосчастный день на

«Русские не отступали»

«Русские не отступали» Зыков Алексей Константинович, 1903 год, дер. Безводное, плотникПомню голодный 1921 год. Старший брат мой работал с отцом в поле, а я подался в соседнюю слободу Кукарку, лишь бы прокормиться. Ух и хреново было! Дошел до первых домов и стал спрашивать, не

«Как сражались русские и почему они победили…»

«Как сражались русские и почему они победили…» В июне 1945 года глава французского правительства де Голль, направляя в СССР нового французского военного атташе генерала О. Гийома, сказал ему: «Вы должны нам рассказать, как сражались русские и почему они победили. Не

Глава 30 ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ТАК ОТСТУПАЛИ? Отдельная глава

Глава 30 ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ТАК ОТСТУПАЛИ? Отдельная глава Эта глава отдельная не потому, что выбивается из общей темы и задачи книги. Нет, теме-то полностью соответствует: правда и мифы истории. И все равно — выламывается из общего строя. Потому что особняком в истории стоит

Почему отступали

Почему отступали Нанесенный врагом удар ошеломил наши не подготовленные к этому войска. В первую очередь это касается частей, которые вступили в бой неорганизованно. Наблюдались случаи, когда даже целые части, попавшие под внезапный фланговый удар небольшой группы

Русские войска в Илийском крае

Русские войска в Илийском крае Приамурье было не единственным регионом, в котором прямо или косвенно сталкивались интересы России и Китая. Другим таким районом выступала Центральная Азия.Центрально-азиатский регион давно привлекал внимание Цинской империи, которая в

Почему же мы так отступали?

Почему же мы так отступали? Уже к 9 июля 1941 года фронт проходил по линии: Псков — Великие Луки — Витебск — Смоленск — Рогачев — Гомель. То есть за семнадцать дней гитлеровцы заняли Прибалтику, Белоруссию, Западную Украину и подошли к Киеву — как это могло случиться? С

ПОЧЕМУ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ВВЕЛ СВОИ ВОЙСКА В АФГАНИСТАН

ПОЧЕМУ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ВВЕЛ СВОИ ВОЙСКА В АФГАНИСТАН Военно-политическая обстановка в ДРА и вокруг нееПравомерность и целесообразность ввода наших войск в ДРА до сих пор является предметом споров. Однако скажу сразу: это важное и ответственное решение было продиктовано

6. Почему произошли русские революции?

6. Почему произошли русские революции? Рецензент недоумевает, почему при столь «благостном», «процветающем» состоянии российской деревни произошли революции (А.О., с. 125, 137). Ему, по-видимому, кажется, что революции могут происходить только как следствие невыносимого

Как были построены русские войска?

Как были построены русские войска? Более многочисленную и сильную 1-ю армию Кутузов поставил на правом фланге, 2-ю армию — на левом фланге. Штаб находился в центре расположения частей 1-й армии. Во второй эшелон главнокомандующий поставил резервы — пехотные и

Почему русские зовутся «русскими»

Почему русские зовутся «русскими» Только один народ в русском языке называется именем прилагательным. И это… русские. Почему так повелось и откуда вообще взялось это слово? Будем

Источник

Великое отступление русской армии

Отступление русской армии 1915 года, продолжавшееся почти полгода, с мая по сентябрь, вошло в историю как «Великое». Великими были и масштабы военной операции по согласованному маневру миллионных армий, и территориальные потери для спасения армии, и работа по эвакуации большого количества предприятий и учреждений (её выполнили весьма эффективно), и героизм тысяч русских солдат и офицеров, которые ценой своих жизней спасли большую часть отступающей армии от окружения, разгрома и позора.

Кроме того, «Великое отступление» стало сильным дестабилизирующим фактором: власти, желая вызвать народный подъём по примеру 1812 года, инициировали массовый исход населения из оставляемых территорий, что привело к резкому росту социального напряжения в империи. Миллионы обездоленных, больных, часто безграмотных беженцев, не понимающих, как и большинство других подданных империи, за что воюет Россия, причин своих проблем, серьёзно усилили социальную базу революционеров.

«Польский мешок»

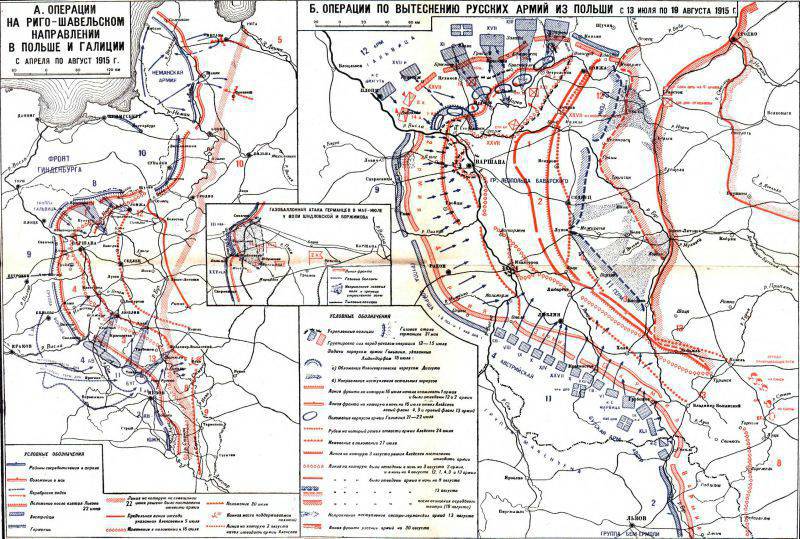

Ещё во время военного совещания в замке Плесе с участием кайзера и верховного командования Германии и Австро-Венгрии, восточное командование германцев потребовало продолжения давления на Востоке. Людендорф и Гинденбург озвучили грандиозный план окружения русских между Ковно и Гродно. Людендорф потребовал нового большого подкрепления, которое позволит развернуть большое наступление вдоль балтийского побережья и решить исход войны в пользу Центральных держав. В конце июня Людендорф снова попытался протолкнуть идею окружения русских войск, предлагая нанести удар на юг и, замыкая кольцо у Брест-Литовска и Припятских болот, уничтожить все основные боевые соединения русской армии.

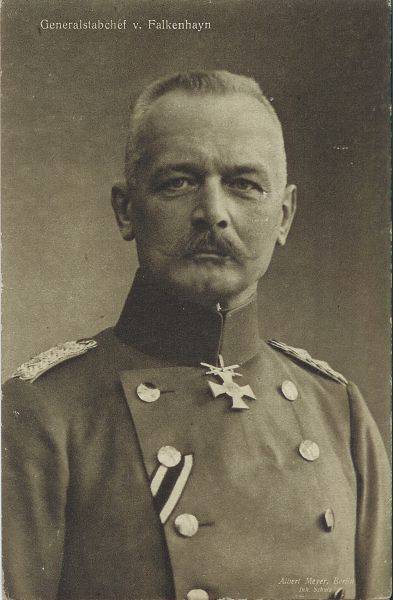

Германское главное командование, после захвата 22 июня Львова, решало вопрос, что делать дальше: наступать дальше на восток, на Волынь или круто повернуть операционное направление на север. Первое решение вело к тому, что германские войска надолго увязали на Русском фронте, а его в Берлине считали второстепенным. Глава Генерального штаба Германии генерал Эрих фон Фалькенхайн в принципе крайне настороженно относился к идее стратегического наступления вглубь Российской империи. Он вообще внутренне всегда был скептичен в отношении побед на Русском театре войны: они мало что решали, Россия была огромна, и русские войска могли отходить вглубь территории: «Русские могут отступать в огромную глубину своей страны, и мы не можем преследовать их бесконечно».

Поэтому Фалькенхайн остановился на другом решении. В начале июля 1915 года он решил провести операцию с ограниченной целью — произвести попытку устроить «Канны» для русских войск, находившихся в Польше между pp. Висла и Буг. Для этого была сформирована ударная группа из 3 армий. 11-я армия Макензена и 4-я австрийская армия были усилены несколькими германскими и австрийскими дивизиями и нацелены для движения в северном направлении. При этом из разросшейся 11-й армии была выделена на ее правом крыле самостоятельная группа, образовавшая Бугскую армию генерала Линзингена. Для обеспечения правого крыла Бугской армии была переброшена в район Сокаля с Верхней Вислы 1-я австрийская армия, а на левом берегу р. Висла осталась лишь армейская группа Войрша. Чтобы скрыть подготовку удара на север, Южная армия и 2-я австрийская армия должны были провести вспомогательную операцию.

Навстречу группировке Макензена, из Пруссии, должна была наступать 12-я армия Гальвица. Три армии должны были сойтись у Варшавы и взять в кольцо окружения 4 русских армии в Польше (1-я, 2-я, 4-я и 3-я армии). Однако при такой постановке основной идеи операции между Фалькенхайном и восточным командованием проявилось резкое разногласие. Под началом Гинденбурга были следующие армии: недавно сформированная Неманская армия под командование генерала Шольца, которая действовала через северную Литву против Курляндии; 10-я армия генерала Эйхгорна на Среднем Немане; 8-я армия генерала фон Белова — между pp. Лык и Шква; армейская группа генерала Гальвица — от р. Шква до правого берега р. Висла (переформированная в 12-ю армию); 9-я армия Леопольда Баварского — на левом берегу р. Висла (ниже Новогеоргиевска) и до р. Пилица.

На предложение Фалькенхайна оказать поддержку ударной группе Макензена решительной атакой с участка Нижнего Нарева или с участка Вислы, Гинденбург и Людендорф возразили. Они имели плацдарм в Прибалтике и хотели его использовать, считая, что только на северном крыле фронта Гинденбурга, в районе Неманской армии, при одновременной атаке на Ковно, имеется возможность вводом дополнительных сил достигнуть решительного успеха. При таком развитии событий, армейская группа Макензена должна была нанести удар от Львова на север в обход восточнее Варшавы, а войска Гинденбурга прорваться не к Варшаве, а к Вильно и Минску, окружить не 4, а сразу 7 русских армий. Обходной маневр получался более глубоким, русским войскам было труднее вырваться. Начальник штаба германского Восточного фронта, генерал Эрих фон Людендорф был уверен, что русские войска, опираясь на свои крепости в Новогеоргиевске, Ковно, Гродно, Осовце и Бресте, будут пытаться максимально долго удерживать свой «польский выступ», что в итоге позволит германской армии совершить стратегическое окружение всех русских армий в Польше. Военно-политическая катастрофа России при таком сценарии была бы очевидна, она должна была сдаться на милость победителей.

Эрих фон Фалькенхайн

Однако начальник германского Генштаба Фалькенхайн считал план восточного командования авантюрой. Для такой операции у германской армии просто не хватило бы сил. Он считал, что лучше ставить цели скромнее, но вернее. Начальник Генштаба отмечал, что охват левым крылом фронта Гинденбурга приведет в лучшем случае лишь к местному тактическому успеху 10-й или Неманской армии, а не разгрому русских войск в Польше.

2 июля в Познани прошло военное совещание. Кайзер Вильгельм II выслушал обе стороны и поддержал Фалькенхайна. План Гинденбурга был отклонен. Он получил директиву направить войска Гальвица для прорыва 12 июля русских позиций на Нижнем Нареве по обе стороны Прасныша, чтобы отрезать в дальнейшем русские войска, находившиеся у Вислы и перед группировкой Макензена. Правое крыло 8-й армии Белова должно было примкнуть к наступлению Гальвица, атакуя между pp. Шква и Писса в направлении на Ломжу. Войска Макензена и Гальвица должны были соединиться в районе Седлеца. Но восточное командование выполнило директиву лишь частично. Наступление Гальвица начали готовить, вдобавок решили ударить и из Прибалтики. Так как политический вес Гинденбурга — «спасителя Восточной Пруссии от диких русских», был огромен, его план не отменили.

Таким образом, войска Гинденбурга наносили два главных удара: группой Гальвица на Пултуск-Седлец навстречу армиям Макензена и 10-й армией Эйхгорна — на Ковно-Вильно-Минск. Это распылило силы северной «клешни» германской армии и в итоге стало одной из предпосылок неудачи германского командования, так как создать «польский мешок» не удалось. «Неприятель разбросал свои усилия, — отмечал военный историк А. Керсновский, — русские армии получили два сильных удара, но это было лучше, чем получить один смертельный».

Источник: Зайончковский А. М. Мировая война 1914-1918 годов

Планы русского командования. Состояние армии

На совещании русского командования в Холме 17 июня всё внимание было сосредоточено на Галиции. Считали, что на Севере ничего серьёзного не будет. У Алексеева было достаточно сил, чтобы отразить вражеское наступление. Командующий Северо-Западным фронтом имел 7 армий (10-я, 12-я, 1-я, 2-я, 5-я, 4-я и 3-я), 43 пехотных и 13 кавалерийских дивизий (из общего числа 116 пехотных и 35 кавалерийских дивизий на всем Восточном фронте). Правда, идея об оставлении русской Польши была озвучена. Предлагалось оставить «польский выступ», сократить линию фронта и укрепить оборону. Однако политические соображения оказались выше: оставление Польши, особенно после потери Галиции, наносило удар по внешнеполитическому престижу России.

Кроме того, не хотели оставлять крепости, на которые были потрачены огромные деньги и ресурсы. Мощные крепости — Иван-город, Новогеоргиевск, Ковно, Гродно, Осовец, Брест, — построенные в предшествующую эпоху, хоть и утратили часть прежнего значения, но по-прежнему были сильными твердынями, особенно при поддержке полевых войск. Иван-город и Осовец весной-летом 1915 года сыграли положительную роль. Однако развитие военной техники и методов штурма резко снизили их значение. Как показала кампания 1914 года на Западном фронте, германцы легко громили бельгийские и французские твердыни. Это русским было сложно подвезти осадные орудия к австрийскому Перемышлю, и его осада затянулась. Германцы таких проблем не имели. В результате крепости перестали быть неприступными, вынуждали держать в них большие гарнизоны, которые обрекались на капитуляцию и сковывали большое количество артиллерии и снарядов, которые так были нужны полевым войскам. К примеру, в великой крепости Новогеоргиевске, считавшейся ключом к Варшаве, было 1680 пушек с миллионом снарядов. А во всех крепостях было 5200 старых орудий и 3148 новых орудий плюс 880 тяжелых пушек.

Для русского верховного командования ясна была главная задача — сохранить сильно пострадавшую армию до осенней распутицы, которая оставит активность австро-германских войск и позволит восстановить полную боеспособность армий, укрепить оборону. На совещании 24 июня решено было постепенно отвести русские войска на линию Рига — Средний Неман с крепостями Ковно и Гродно — р. Свислочь — Верхний Нарев — Брест-Литовск — верхнее течение Буга — р. Днестр и до Румынии. Проблема была в том, что противник не собирался ждать, и основная масса русских войск дислоцировалась к западу от указанной линии в т. н. «польском мешке».

Боеспособность русской армии в этот период уже значительно понизилась. По штатам в русских корпусах должно было быть 1,5 млн. солдат, фактически же едва насчитывалось около 1 млн. штыков и сабель. Некомплект достиг полумиллиона человек. При этом прибывающие пополнения часто не имели винтовок, превращаясь в балласт, только сковывающий боеспособное ядро частей. Качество пополнений резко упало. Так новобранцы из-за нехватки винтовок не были обучены стрельбе. Не хватало офицеров. Начался коллапс прежней армейской структуры, которая сохраняла единство империи. Предвоенный кадровый офицерский корпус был в значительной мере выбит. Офицерские школы выпускали 35 тысяч офицеров в год, но их не хватало. На 3 тысячи солдат теперь приходились 10-15 офицеров, и их опыт и квалификация резко упали. В офицерство массово пошли представители интеллигенции и полуинтеллигенции, в которой часто преобладали оппозиционные настроения. Резко увеличился разрыв между офицерской кастой и рядовыми. Капитан русской армии отмечал осенью 1915 года: «Офицеры потеряли веру в своих людей». Не имея возможности поднять культурный уровень солдата, часть офицерства резко ожесточилась, не останавливаясь перед самыми тяжелыми наказаниями. Это ещё более обозлило солдатские (крестьянские по существу) массы. Для сравнения, стоит помнить, что германцы набирали более 80% армейского состава из горожан, из квалифицированных рабочих, образованных и дисциплинированных. То есть в этом отношении качество германской армии было намного выше.

Военно-материальная часть русской армии была или утрачена во время длительного отступления из Галиции или сильно износилась. Огромный недостаток ощущался в боеприпасах. Так, в подвижных запасах армий Юго-Западного фронта было не более 40% положенных боевых комплектов. Поражение, отступление и большие потери привели к серьёзному падению боевого духа солдат. Особенно сильно разложение стало чувствоваться в тылу. Новобранцы не хотели умирать, боялись идти на передовую. Командование даже решило строить военные бараки в небольших городах — расквартированные в крупных промышленных центрах части быстро разлагались. В передовых, обстрелянных частях дух ещё сохранялся.

Начало германского наступления. Удар Макензена

Группировка Макензена стала разворачиваться на север. 26 июня 1915 года командующий южной группировкой австро-германских армий Август фон Макензен перешел в наступление на русские позиции на участке реки Танев-Рава-Русская. Германское командование стало реализовывать первую часть плана по окружению русских войск в Польше.

Германцы атаковали сильно пострадавшую в предшествующих боях 3-ю армию. Главный удар Макензен направил в левый фланг русской армии в полосе ответственности русского 24-го корпуса. Германцы имели серьёзное преимущество на участке 3-й армии: 10 русских сильно обескровленных дивизий, общей численностью 40 тыс. человек, должны были остановить натиск 8 германских дивизий, численностью более 60 тысяч солдат. Преобладание германской артиллерии было полным. Противник рассчитывал с ходу разгромить русскую армию. Однако генерал Леонид Леш умело организовал оборону на реке Танев и хорошо маневрировал имеющимися силами. Поэтому с ходу прорвать русскую оборону у германцев не получилось. У Томашова завязались тяжелые бои.

Командующий фронта Алексеев быстро отреагировал и направил из фронтового резерва 31-й армейский корпус и другие части. Группа генерала Олохова сумела эффективно контратаковать наступающие части Макензена, нанесла удар по его правому флангу. В четырехдневном упорном сражении германцев отбросили. Группа Олохова была преобразована в 13-ю армию и уплотнила оборону фронта.

Германское командование вынуждено было приостановить наступление и произвести перегруппировку сил. 4 июля 1915 г. группировка Макензена снова перешла в наступление. Теперь германцы пытались прорвать оборону 3-й армии на правом фланге, на стыке 3-й и 4-й армий, в районе Красника. Нашим войскам приходилось очень тяжело. Русская артиллерия вообще молчала, снарядов не было. Германские артиллеристы обнаглели до такой степени, что выезжали на открытые позиции и вели огонь с 1-2 км. Леш ответил тем, что приказал создавать мобильные пулеметные группы в полках, выдвигать их на опасный участок и расстреливать германские батареи.

Австро-германские войска понесли большие потери и были отброшены. В четырехдневном Таневском сражении (с 4 по 7 июля) противник потерпел поражение. Особенно тяжелые потери понесли австро-венгерские войска. Русские войска взяли в плен более 20 тыс. человек. Это был серьёзный успех, особенно на фоне предшествующих поражений от «фаланги Макензена» и острейшей нехватки боеприпасов.

Русское командование на этот раз предприняло современные меры. Из резерва Ставки на опасный участок перебросили 2-й и 6-й Сибирские корпуса и Гвардейский корпус. 3-я армия была серьёзно усилена. В результате германское командование утратило надежду на быстрый прорыв. Кроме того, на Юго-Западном фронте 11-я русская армия нанесла контрудар у г. Журавно на Днестре. Южная армия потерпела поражение. Австро-германское командование вынуждено было остановить наступление и стало стягивать дополнительные войска.

Источник