Тема 12: Крах коммунистических режимов в Восточной Европы

В конце 1980-х гг.

События, произошедшие в странах Центральной и Восточной Европы в конце 1980-х гг. свидетельствовали о глубинном кризисе «реального социализма» и исчерпаемости позитивного потенциала социалистической модели. Революции, получившие название «бархатных», были вызваны целым комплексом причин – желанием местного населения покончить с авторитарными режимами, нерешенностью национальных проблем, резким ухудшением материального положения и замедлением темпов экономического роста с середины 1970-х гг. Значительную роль оказала также начавшаяся в СССР перестройка и провозглашенный М.С. Горбачевым курс на невмешательство во внутреннюю политику восточноевропейских стран.

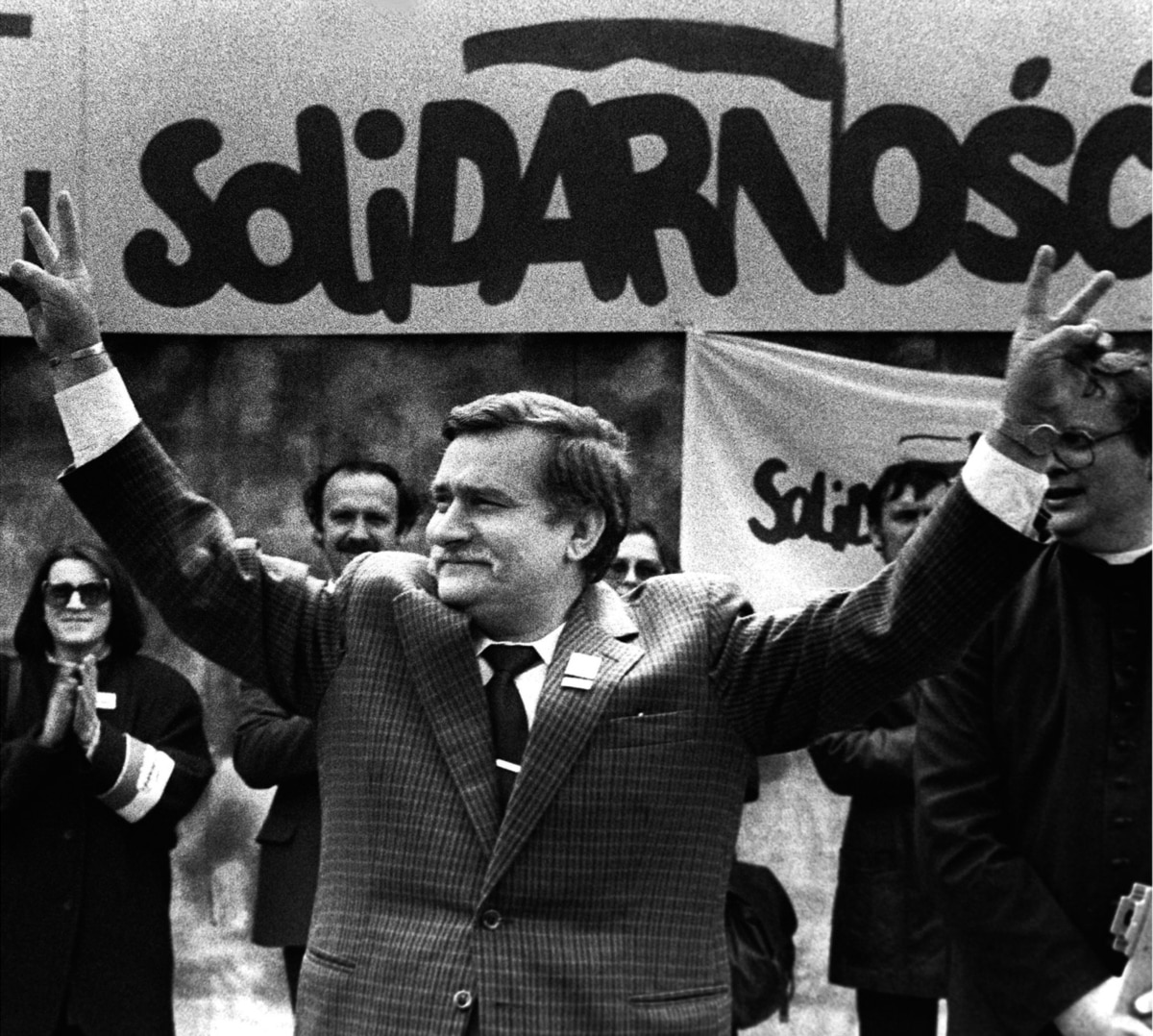

В Польше революционные события начались еще в 1980 г., когда на волне массовой забастовки был создан свободный профсоюз «Солидарность» во главе с Л. Валенсой. Влияние «Солидарности» было настолько велико, что потребовалось создание Военного совета национального спасения и введение в стране военного положения. Вторая волна забастовок и митингов началась в Польше в 1988 г., в результате которых «Солидарность» была признана легальной организацией, имевшей право участвовать в политических процессах. X Пленум ЦК ПОРП, состоявшийся в декабре 1988 – январе 1989 гг. принял резолюцию о плюрализме, свободе слова, демократическом порядке формирования органов власти и других политических свободах. Уже летом 1989 г. в стране прошли свободные выборы, закончившиеся приходом к власти оппозиции.

По аналогичному сценарию развивались события в Венгрии и Чехословакии. В 1988-1989 гг. в этих странах оформляется оппозиция, представленная Венгерским демократическим форумом и Гражданским форумом в Чехословакии. Под давлением широких народных выступлений, массовых демонстраций и митингов начинается диалог между правящими компартиями и оппозиционными силами. Объявленные свободные выборы в обеих странах завершаются победой демократических сил и масштабным социально-экономическим и политическим реформированием. Важно подчеркнуть, что все изменения носили мирный характер и позволили бескровным путем осуществить переход от социализма к демократии и рыночной экономике.

Иначе обстояло дело в Румынии, где сформировался чрезвычайно жесткий, полицейский режим Н. Чаушеску. Все попытки создать в стране оппозицию заканчивались арестами и репрессиями, а народные выступления подавлялись. Расстрел демонстрантов в Тимишоаре в декабре 1989 г. привел к массовому вооруженному восстанию в стране. Испуганные супруги Чаушеску попытались сбежать из страны, но были обнаружены в Тырговиште и после скорого суда расстреляны. Уже 29 декабря была провозглашена демократическая Республика Румыния, покончившая с социалистическим прошлым.

В Югославии внутренняя революция сопровождалась распадом государственности и возникновением независимых государств на Балканах. Еще в 1987 г. был принят Проект изменений Конституции СФРЮ, предусматривавший в стране многопартийность и политический плюрализм, а состоявшиеся в 1990 г. свободные выборы в республиканские скупщины закончились поражением коммунистов. Осенью 1991 г. Словения и Хорватия провозгласили отделение от федерации, затем тоже самое сделали Македония, Босния и Герцеговина. Центробежные силы привели в итоге к масштабной межэтнической войне, продолжавшейся на протяжении 1990-х гг.

Главным итогом революций конца 1980-х гг. в восточноевропейских странах стал крах социалистической системы, построение демократического общества, свободной рыночной экономики и переориентация стран регионы на западные институты (НАТО, ЕС и др.).

Вопросы для обсуждения:

1. События 1980-1989 гг. в Польше и их последствия.

2. События 1989 г. в Венгрии и Чехословакии.

3. Распад Югославии.

4. «Кровавая революция» в Румынии.

5. Революционные потрясения в странах Восточной Европы: причины, характер, социальная база, результаты и итоги. Оценки в историографии.

Темы докладов и сообщений:

Восточногерманский план объединения страны

История возникновения и развития польской «Солидарности»

Источники:

Кренц Э. Осень 1989 года / Э. Кренц. — М.: МГУ, 2009. — 440 с.

Югославия в огне: документы, факты, комментарии (1990-1993). Современная история Югославии в документах / отв. ред. Е.Ю. Гуськова. — М.: ПОИР, 1992. — 370 с.

Югославский кризис и Россия: документы, факты, комментарии (1990-1993) / сост., отв. ред. Е.Ю. Гуськова. — М.: Славянская летопись, 1993. — 503 с.

Ярузельский В. Избранные произведения, февраль 1981 — июль 1988 / В. Ярузельский. — М.: Политиздат, 1988. — 526 с.

Литература:

Барышев А. П. Разрушение Югославии и Организация Объединенных Наций / А.П. Барышев. — М.: Общество дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами, 2007. — 135 с.

Власть – общество – реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа: вторая половина XX в. / отв. ред. Э. Г. Задорожнюк. — М.: Наука, 2006. — 441 с.

Волков В.К. «Новый мировой порядок» и балканский кризис 1990-х годов / В.К. Волков // Новая и новейшая история. — 2002. — №2. — С. 11-50.

Волков В.К. Трагедия Югославии / В.К. Волков // Новая и новейшая история. — 1994. — № 4-5. — С. 16-42.

Гелб А. Экономические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы: проблемы, тенденции, перспективы / А. Гелб, Ч. Грей. — М.: Прогресс, 1995. — 109 с.

Гуськова Е.Ю. История Югославского кризиса (1990-2000) / Е.Ю. Гуськова. — М.: Русский национальный фонд, 2001. — 717 с.

Демократические революции в Центральной и Восточной Европе: десять лет спустя (круглый стол) // Новая и новейшая история. — 2000. — №2. — С. 39-51.

Джуретич В. Развал Югославии: основные течения 1918-2003 гг. / В. Джуретич. — М.: Кобекс интернешнл, 2003. — 647 с.

Кузнецов Д.В. Югославский кризис. Взгляд сквозь призму общественного мнения / Д. В. Кузнецов. — М.: Либроком, 2009. — 344 с.

Мусатов В.Л. Горбачевская перестройка и режим Чаушеску / В.Л. Мусатов // Новая и новейшая история. — 2010. — №3. — С. 106-119.

Мусатов В.Л. Метаморфоза политики Горбачева в отношении стран социалистического содружества / В.Л. Мусатов // Новая и новейшая история. — 2009. — №3. — С. 3-18.

Мусатов В.Л. Россия и Восточная Европа: связь времен / В.Л. Мусатов. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 223 с.

Революция 1989 года в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Взгляд через десятилетия / отв. ред. Э.Г. Заорожнюк. — М.: Наука, 2001. – 201 с.

Романенко С.А. Югославия: история возникновения, кризис, распад, образование независимых государств / С.А. Романенко. — М.: Московский общественный научный фонд, 2000. — 495 с.

Системы советского типа в Восточной Европе: осмысление опыта четырех десятилетий: Сб. обзоров и реф. / отв. ред. Ю.И. Игрицкий. — М.: ИНИОН, 2000. — 190 с.

Тягуненко Л.В. Союзная республика Югославия на рубеже XXI века. Природа югославского кризиса / Л.В. Тягуненко // Новая и новейшая история. — 2001. — №3. – С. 26-38.

Яжборовская И. С. Трансформация Восточной Европы в конце XX века / И.С. Яжборовская // Вопросы истории. — 2007. — №6. — С. 17-36.

Яжборовская И.С. Введение военного положения в Польше. Позиция советского руководства (1980-1981 гг.) / И.С. Яжборовская // Новая и новейшая история. — 2010. — №3. — С. 120-141.

Дата добавления: 2018-05-13 ; просмотров: 1623 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

30 лет падению коммунизма в Европе. Как это было

30 лет назад в странах Варшавского договора произошли революции, которые привели к краху коммунистического режима в Европе и стали предвестником распада СССР. Вспоминаем падение Берлинской стены, Бархатную революцию в Чехословакии и свержение режима Чаушеску в Румынии. Вот как это было.

Польша

В Польше начались массовые протесты и забастовки. Этому послужил рост цен на мясо, что стало результатом социально-экономического кризиса, начавшегося в Польской Народной Республике в конце 70-х.

Началась всеобщая забастовка на судостроительной верфи в Гданьске. Забастовочный комитет возглавил 37-летний электрик Лех Валенса, уволенный с работы за критику профсоюзов и участие в протестном движении.

В ночь на 17 августа из представителей 28 забастовочных комитетов Труймяста (Гданьск, Сопот и Гдыня) был создан Межзаводской забастовочный комитет во главе с Валенсой. Среди 21 требования комитета первыми были разрешение на создание независимых профсоюзов, гарантии права на забастовки, обеспечение свободы слова, освобождение политзаключенных и повышение зарплаты. Аналогичные забастовочные комитеты появились и в других городах.

Представители 36 региональных отделений независимых профсоюзов, собравшись в Гдыне, образовали единую организацию под названием «Солидарность», председателем которой стал Лех Валенса. К середине ноября она объединила более 7 млн шахтеров, металлургов, транспортников, машино- и судостроителей нескольких промышленных регионов Польши. К «Солидарности» присоединились также интеллигенция и представители католической церкви. К середине 1981-го в организацию входили около 10 млн человек – это почти половина трудоспособного населения Польши.

На заседании Комитета национальной обороны был утвержден план действий возможности введения прямого военного правления в стране, пролоббированный сторонниками «жесткой руки» в Польской Народной Республике.

Умеренно настроенный Станислав Каня на должности Первого секретаря ЦК ПНР был заменен на председателя Совета министров генерала Войцеха Ярузельского.

Войцех Ярузельский, опасаясь очередной волны забастовок и предотвращая возможную интервенцию СССР, объявил о введении в стране военного положения. Оно продлилось до середины 1983 года. Лех Валенса был арестован. За этот период погибло 115 активистов польской оппозиции, структуры которой были полностью разрушены. После смерти Леонида Брежнева Ярузельский начал курс на смягчение военного режима и в конце отказался от суда над 10 лидерами «Солидарности».

Правительство Польши приняло закон об амнистии, которым воспользовались 1200 участников антиправительственных выступлений (225 из них находились в тюрьмах).

Президент США Рональд Рейган объявил об отмене санкций против Варшавы, которые обошлись польской экономике в $15 млрд долларов.

В феврале-апреле в Варшаве прошли заседания «круглых столов», в которых приняли участие представители правящей «Польской объединенной рабочей партии» и оппозиции.

Стороны договорились о создании двухпалатного парламента, частично демократических выборах в Сейм, где представители оппозиции могли рассчитывать на не более, чем 35% мандатов, и демократические в Сенат – новосозданную верхнюю палату парламента.

Легализована деятельность «Солидарности».

4 и 18 июня проходят выборы в Сейм и Сенат. «Солидарность» занимает все позволенные 35% мест в Сейме и 99 из 100 мест в Сенате.

К власти пришло первое некоммунистическое правительство, которое возглавил представитель «Солидарности» Тадеуш Мазовецкий. Это стало возможным после того, как последний коммунистический премьер Чеслав Кищак так и не смог сформировать правительство и ушел в отставку.

Во втором туре президентских выборов победу одержал Лех Валенса.

В Польше прошли первые полностью свободные парламентские выборы.

Источник

Крушение коммунистических режимов в государствах Восточной Европы

В 80-е годы в Советском Союзе и во всей Восточной Европе потерпело крах правление коммунистических партий. Правительственные учреждения и особенно законодательные органы и независимые суды усилили влияние на исполнительную власть в государстве. Выборы, в ходе которых шла конкуренция между различными политическими партиями, позволила электорату выбирать глав законодательной власти. Расширение гражданских свобод уменьшало насильственное вмешательство полиции и служб безопасности в жизнь граждан. Многочисленные социальные группы — профсоюзы, студенты, экологи, писатели, фронты гражданских действий — сформировали независимые добровольные организации, уже не контролируемые коммунистическими партиями. Появлению более плюралистичной политической системы сопутствовали упрочение рыночных механизмов и рост частных предприятий.

Коммунистические государства потерпели крах потому, что перестали воплощать собой суть ленинистской модели: сильная приверженность общества марксистско-ленинской идеологии, правление авангардной коммунистической партии, функционирование планируемой из центра государственно-социалистической экономики. До середины 80-х годов коммунистическая партия держала под контролем военных, полицию, средства массовой информации и государственные предприятия. Репрессивные органы правительства применяли физические санкции к диссидентам. Монополизировав официальные средства массовой информации, партия навязывала гражданам собственную интерпретацию истины. Кроме нормативного принуждения, репрессии в экономике были вызваны государственным контролем за процессом принятия экономических решений. Государственные предприятия обладали достаточными ресурсами и могли давать премии за гражданское послушание, а также наказывать (понижение в должности, увольнение) противников режима. Военно-экономическая поддержка СССР усиливала коммунистические режимы Восточной Европы. В конце 80-х годов оппозиционные круги и разочарованные граждане открыто отвергли эти три аспекта ленинской модели.

В качестве общезначимых принципов, руководящих политической деятельностью и мобилизующих массы, марксизм-ленинизм стал нелегитимен. Элиты, обладающие влиянием в обществе, отвергли эти абстрактно-утопические принципы. Массы с цинизмом воспринимали заповеди марксизма-ленинизма, особенно взятые в контексте реальной политической практики. Большее значение стали придавать конкретным плюралистическим ценностям: национализму, популизму, этническим и религиозным связям.

Коммунистическая партия как авангард мобилизации масс на социалистическое строительство распалась. С ослаблением контроля партии над правительственными учреждениями, социальными группами и гражданами усилилось неповиновение политическим директивам. Сложился определенный параллелизм власти. Коммунистическая партия управляла «формальным» сектором. Но раскол внутри правительственных институтов, таких, как партия, вооруженные силы, служба безопасности и гражданская правительственная бюрократия, снижал их способность контролировать общество, мобилизовывать массы или представлять интересы пролетариата. Большинство людей ушло от активной политической деятельности в «неформальный» сектор; семейные и соседские отношения, этнические объединения и религиозные союзы стали играть большую роль в личной жизни людей.

Государственная социалистическая централизованная плановая экономика с упадком коммунистической партии утратила эффективность. Сильные государственно-бюрократические ведомства были нацелены на производство вооружений, продукции тяжелой (выплавка чугуна и стали) и нефтехимической промышленности, но не уделяли внимания производству продуктов питания, товаров повседневного потребления и сфере услуг. В 80-е годы появилась «теневая» экономика, взявшая на себя обес-» печение потребительскими товарами и услугами. «Теневая» рыночная экономика мешала работе государственных предприятий, так как работники перепродавали материалы со своих фабрик в частный сектор; следствием явилось снижение производительности труда. Государственные планы не выполнялись. Предприятиям не хватало материалов, передового технологического оснащения, отсутствовали также условия для хранения продукции и ее распределения. Такие ведомства, как министерство финансов и комитет по ценообразованию, не способствовали эффективному функционированию экономики. Директора государственных предприятий, которым было дано больше самостоятельности, в 80-е годы скрывали или давали неверную информацию о произ-

водительности, имеющихся запасах и спросе на продукцию. На рабочих деморализующе действовали нехватка потребительских товаров и политические репрессии. Поэтому производительность труда снижалась. К концу 70-х — началу 80-х годов экономическая депрессия стала бичом государственно-социалистических экономических систем в странах Восточной Европы 5 .

Структурный, культурный и поведенческий кризисы служат объяснением краха данных трех ипостасей ленинистского коммунистического партийного государства. В структурном плане паралич партии и правительства привел к растущему неподчинению указам, исходящим от аппаратчиков. Так, в Советском Союзе к началу 80-х годов государственный контроль принял слишком бюрократизированные, застойные и негибкие формы. Столкнувшись с местным противодействием и коррупцией в республиках, Кремль начал терять руководство процессом принятия решений. Центральные партийно-правительственные институты не могли найти репрессивные или консенсуальные средства для упрочения поддержки общества. Секретарь Политбюро КПСС уже не мог непосредственно контролировать военных или милицию. Конфликт поколений в армии мешал ей выполнять роль стража советского режима. Офицеры вооруженных сил старше пятидесяти лет поддерживали тесное взаимодействие с партией и обороноспособность страны перед лицом западных капиталистических стран. Молодые офицеры, наоборот, выступали за модернизацию экономики, надеясь на получение с Запада передового вооружения и технологий. Рекрутируемые из числа городской молодежи, которой была свойственна вертикальная мобильность, выступали за расширение гражданских свобод, рыночные реформы и профессиональную армию, стоящую вне политики. Это поколение вооруженных сил не выказывало готовности использовать силу против групп, мобилизующих народ на противостояние правящему режиму. По мере того как советское общество становилось урбанизированным и индустриализированным, образованным и разнородным, знающая и подготовленная молодежь меньше поддерживала правящую КПСС. Находясь под впечатлением от технологического прогресса и расцвета гражданских свобод на Западе, такие социальные группы, как профессионалы, интеллигенция и молодые партийные кадры в городах, поддерживали движение общества к созданию согласительной системы. В республиках этнические группы и религиозные общины боролись за большую независимость от Москвы.

С 1970 по 1989 г. включительно Польша достигла большего плюрализма, чем Советский Союз; независимость социальных

групп от контроля со стороны партии улучшила перспективы трансформации политической системы Польши в согласительный режим. Все большее влияние приобретали римско-католическая церковь, профсоюзное движение «Солидарность», частное фермерство и городские ассоциации интеллигенции и профессионалов. Коммунистическая партия — Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) — обладала ограниченной властью над государством и, в частности, над социальными группами. В 80-е годы участились смены партийного руководства, сократилась численность членов; особенно незначительным было число ее сторонников в возрастной категории до тридцати лет. Контролируемые партией организации были немногочисленными по составу. Членами ПОРП являлись главными образом партийно-государственные бюрократы, руководители государственных предприятий, военные и полицейские. Рабочие, молодежь, студенты и критически настроенная интеллигенция сплотились вокруг движения «Солидарность». Столкнувшись с политической оппозицией и экономической стагнацией, ПОРП раскололась. Сторонники социалистического плюрализма, свободного рынка, государственной централизованной плановой экономики боролись за политическое господство. Поставленная перед фактом дезинтеграции, ПОРП не смогла ни сформировать коалицию, ни удержать контроль за правительственными репрессивными органами: армией и службой безопасности. После введения в конце 1981 г. военного положения начался процесс милитаризации правительства и партии. Наведя временный порядок, вооруженные силы не добились ни политических перемен, ни сдвигов в экономике. Введение военного положения не привело к подавлению «Солидарности». Зарубежные институты, особенно западноевропейские профсоюзы, Ватикан и правительство США, также ослабляли польский коммунистический режим, добиваясь от него мер по развитию плюрализма.

Когда в 1989 г. лидер СССР Михаил Горбачев согласился на создание в Польше коалиционного правительства, в которое вошли бы ПОРП и представители «Солидарности», это стало первым шагом к установлению согласительной системы. Выборы на конкурентной основе позволили членам «Солидарности» завоевать почти все места в верхней — законодательной — палате и более одной трети мест в нижней палате, выделенных для представителей профсоюзов. «Солидарность» получила возможность выдвинуть кандидатуры премьер-министра и членов кабинета. С разницей в один голос высший законодательный орган избрал президентом генерала В. Ярузельского, главнокомандующего во-

оружейными силами и бывшего Генерального секретаря ПОРП. Он оставался на посту до декабря 1990 г., когда польский электорат на президентских выборах отдал предпочтение главе «Солидарности» Леху Валенсе.

События, происходящие в Польше, СССР и Западной Европе, ослабили контролируемые коммунистическими партиями бюрократические авторитарные режимы и стимулировали движение к более плюралистическому демократическому правлению. Многопартийные выборы в Польше, венгерская программа маркетизации и введение в Советском Союзе гражданских свобод создали возможность зарождения согласительных систем в других восточноевропейских странах. В середине 1989 г. Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев отверг всякую возможность советской военной интервенции, целью которой было бы сохранение в Восточной Европе власти коммунистических партий. Это затруднило попытки партийных элит сохранить власть и стимулировало оппозицию правящим режимам. Пример Западной Европы способствовал снижению легитимности партийной власти. В сравнении с жителями Восточной Европы западноевропейцы пользовались большими гражданскими свободами, большим выбором потребительских товаров и более передовыми технологиями, особенно в сфере электроники и информатики. Средства массовой информации Запада рассказывали жителям Восточной Европы о демократизации и капиталистическом процветании, о конце правления коммунистических партий в соседних странах — сначала в Польше и Венгрии, затем в ГДР, Чехословакии, Болгарии и Румынии. Режимы падали один за другим, как костяшки домино 6 .

Распад коммунистических партийных государств был также вызван крахом легитимности марксистско-ленинских политических формулировок. Право марксистско-ленинской партии на господство не признавали ни обладавшие влиянием элиты, ни представители народных масс. Их материальная легитимность стала уменьшаться, когда обещания экономического процветания вступили в противоречие с неэффективным управлением экономикой партийно-правительственными ведомствами. Интеллектуалы-диссиденты подвергали критике коммунистические партийные режимы за нарушение этических принципов, таких, как справедливость, честность, истина, сочувствие к ближнему, гражданские свободы и достоинство личности. Разочаровавшись в лени-нистской стратегии преобразования общества с помощью политических средств, многие диссиденты обратились к конституционному либерализму как новому источнику легитимности. Этни-

чески национализм также представлялся более привлекательным, чем политические идеологии, основанные на пролетарском интернационализме, советском гражданстве или социалистической гуманности. В условиях снижения легитимности ведущие институты — партия, государственно-правительственная бюрократия, вооруженные силы, полиция — не могли сохранять контроль над обществом. К концу 80-х годов правящие режимы пали.

Господство коммунистической партии ослаблялось массовым цинизмом, соединенным с элитарной отчужденностью. Согласно выборочным опросам, проводимым среди граждан Советского Союза, Польши, Венгрии, Чехословакии и Болгарии, люди стремились к установлению смешанной экономики и государственного обеспечения сферы социальных услуг: здравоохранения, образования, пенсий, дешевого жилья, рабочих мест, а также ; культурных учреждений, таких, как библиотеки, театры и музеи. Люди предпочли бы, чтобы эта сфера стала более эффективной и приобрела эгалитарный характер. Экономическая политика пользовалась поддержкой масс постольку, поскольку она обеспечивала потребительские товары, повышение уровня жизни и умеренные зарплаты, размер которых зависел от квалификации и конкретного результата труда. В конце 80-х годов правящие режимы уже не обеспечивали данных благ. Граждане отвергли государственно-социалистическую систему за неэффективность, коррупцию и произвол. Они предпочитали режим, основанный на справедливости, стабильности процедур и эффективном распределении благ. Неспособность марксистско-ленинских идеологий институционализировать эти нормы во всех государственных инстанциях обусловили дальнейшую утрату легитимности коммунистическими партийными государствами.

Польский пример показывает неспособность коммунистической партии заручиться широкой легитимностью у населения, отвергшего Польскую объединенную рабочую партию как из материальных, так и из моральных соображений. В стране, где более 90% населения исповедует католическую религию, марксистско-ленинский атеизм лишал партию массовой поддержки. Институциональным воплощением духа польской нации являлась католическая церковь, а отнюдь не партия. После 1975 г. экономическое положение в этой стране особенно ухудшилось. Вместе с югославами поляки переживали период самой высокой инфляции в Восточной Европе. Повышение зарплат не успевало за ростом цен. Спрос превышал предложение. Нехватка капитала и потребительских товаров парализовала экономическую политику. Повсеместное распространение получило тайное накопление

запасов частными лицами, типичными стали злоупотребления управленческого аппарата. Предвидя развал экономики, партийно-государственные чиновники погрязали в коррупции, взяточничестве и присвоении государственных фондов для приобретения частных вилл. Их деятельность не контролировалось ни конституционными нормами, ни марксистско-ленинской идеологией. Привилегии породили враждебное отношение к ним рядовых граждан Польши. В отношении к партии росло чувство отчуждения, цинизма, презрения и недоверия. Несмотря на то, что поляков устраивал высокий уровень занятости, образования и равенство полов, они отрицательно относились к привилегированному положению правящих кругов, плохим жилищным условиям, несовершенству системы здравоохранения, плохой экологической обстановке, высокой инфляции и злоупотреблениям властью партийно-государственных чиновников. В 80-е годы большинство поляков поддерживали такие гражданские свободы, как свобода слова, многопартийность, участие в политике и управлении широких масс 7 .

С поведенческой точки зрения активность популистских движений подрывала власть коммунистического партийного государства. Диссиденты устраивали забастовки, возглавляли уличные демонстрации и организовывали антирежимные собрания. Этнические группы требовали большей политической автономии и даже независимости. Верующие лютеране-евангелисты в ГДР и католики в Польше, Венгрии и Чехословакии — стремились добиться более этичного, гуманного отношения со стороны государственной бюрократии, в частности, им нужны были свобода вероисповедания и право открывать школы, центры здоровья и социальные службы. Независимые профсоюзы боролись за материальные блага, повышение зарплат, увеличение пособий и производства товаров народного потребления, ограничение роста цен. Люди, входящие в объединения гражданского действияХар-тия 77, Гражданский форум в Чехословакии, Союз свободных демократов и Союз молодых демократов в Венгрии, «Солидарность» в Польше — настаивали на доминировании гражданского общества над коммунистическим бюрократическим государством. Следуя популистским настроениям, эти диссиденты провозглашали консенсуальные ценности: общее благо, народную волю, общий интерес и активность граждан. Например, в Польше мобилизаторы «Солидарности» сплотили своих классовых сторонников на основе либерально-эгалитарных идеалов. Они вели кампанию за свободные профсоюзы, действующие независимо от государственного, партийного и управленческого контроля.

Их политические требования сводились к равенству зарплат, налогов, субсидий, пенсий, равным возможностям для отдыха, а также обеспечения медицинскими услугами и жильем. Рассматривая «Солидарность» как социальное движение, ее сторонники отвергали централизованное бюрократическое правление и, в частности, привилегии для членов правительственной, партийной, военной и полицейской элит. «Солидарность» выступала за равенство граждан перед законом и беспристрастное отношение к польским гражданам со стороны правительственных чиновников. Наиболее мощной поддержкой это движение пользовалось среди рабочих в судостроительной, строительной промышленности и на транспорте. Поддерживали «Солидарность» также и католическое духовенство, интеллигенция, образованная молодежь и фермеры.

Какие мотивы заставляли диссидентов вступать в «Солидарность» и другие оппозиционные движения? В глазах «пуристов» коммунистическое партийное государство являлось разрушителем основных этических ценностей: истины, самоценности личности, достоинства, независимости и справедливости. Участие в антикоммунистических движениях было для них способом выражения собственных ценностных приоритетов. Прагматиков же в ряды оппозиции привели усиливающиеся ожидания того, что борьба с коммунистическим руководством будет успешной. Когда репрессии пошли на спад и коммунистическая партия утратила властные полномочия, были созданы небольшие местные вещательные сети. Все большее число людей заявляло об оппозиционности режиму. Средства массовой информации информировали о нарастающей враждебности масс по отношению к бюрократическому авторитарному правлению. По мере того как люди отходили от политического фатализма, возрастала активность их выступлений. Когда несогласие стало массовым, уменьшился страх перед наказанием. Росло число публичных выражений презрения к коммунистической системе. Теперь казалось, что выгоды борьбы против существующего режима перевешивали сопряженный с ней риск. Более молодая и образованная часть граждан считала, что переход к согласительной системе будет иметь благотворные последствия. Скептически настроенные в отношении коммунистического партийно-государственного правления, они выступали за гражданские свободы, многопартийные выборы и политический плюрализм 8 .

Под давлением народа главенствующие коммунистические партийные круги, в частности в Советском Союзе, Польше и Венгрии, приняли стратегию приспособления. Партийные чи-

новники, включая советского лидера Михаила Горбачева, проводили политику расширения гражданских свобод, социального плюрализма, обеспечения доступа к различным источникам информации и введения правовых ограничений государственной власти. Политики демонстрировали поддержку рыночным механизмам, отечественным, частным предприятиям и усвоению достижений ведущих капиталистических стран в области торговли, капиталовложений и технологий. Высшие армейские офицеры, как правило в возрасте до 50 лет, в общем, поддерживали эти политические реформы. Хотя теперь часто высшие законодательные посты занимали не коммунисты, кадровые члены коммунистической партии все еще оставались на ответственных постах в государстве — в том числе на государственной службе, в органах безопасности, на постах директоров государственных предприятий и учреждений в сфере образования и здравоохранения. В бывших советских республиках большинство аппаратчиков коммунистической партии стали националистами и возглавили независимые национальные государства. Особенно хорошие возможности для сохранения контроля над экономическими и политическими институтами были у экс-коммунистов на периферии. Бывшие партийные кадры среднего звена стали руководителями государственных предприятий и СП. Некоторые сделались владельцами или директорами приватизированных компаний. Таким образом, бывшие действующие политики стали частными предпринимателями. Несмотря на имевшиеся впоследствии попытки снять бывших коммунистов и бюрократов с правительственных должностей и привлечь их к суду за репрессивные действия, старые партийные кадры все же получили некоторые выгоды от новых квазисогласительных систем 9 .

Перспективы упрочения демократии и социализма в Восточной Европе туманны. Для того чтобы функционировать эффективно, согласительные системы нуждаются в наличии институтов интеграции и гражданских норм. При согласительном режиме сильные политические партии и добровольные ассоциации принимают активное участие в выработке правительственных решений. Путем обсуждения и примирения конфликтующих точек зрения участники процесса достигают единства и вырабатывают общеполитические предложения. Однако в начале 90-х годов в большинстве восточноевропейских стран раздробленность политических партий мешала интеграции на основе консенсуса. Добровольные ассоциации, также как и политические партии, не обладали реальной властью. Не имея денежных, организационных и информационных средств, они оказывали мало влияния на

правительственную политику. Состоящие главным образом из людей свободных-профессий и интеллигенции, они не пользовались поддержкой в массах, в частности среди промышленных рабочих и фермеров. Их активисты организовывали массы, опираясь на этико-религиозные различия, а не в соответствии с общепринятыми нормами гражданского общества. Плюрализм привел к поляризации. Этнические, религиозные, классовые различия усиливались. Результатом этого, как показала Югославия, стали фанатизм, нетерпимость и гражданская война. В Венгрии сельское население соперничало с городским. Словаки добились независимости от чехов. Болгары попытались подавить национальные устремления турок. Румыны воевали с живущими внутри их страны этническими венграми. Повсеместно в Восточной Европе набирали силу антисемитизм и враждебное отношение к цыганам. В бывшем Советском Союзе этно-религиозная вражда разгоралась как внутри республик, так и между ними. Раздоры в обществе делали невозможным характерное для согласительной системы мирное урегулирование разногласий. По мере роста беспорядков и преступности полиция и военные вернули былое влияние. Президенты правили не столько с помощью решений, принимаемых законно избранными законодателями, сколько посредством указов. Усилилось давление в пользу восстановления бюрократического авторитарного режима. В политическом плане Восточная Европа стояла перед угрозой «латиноамериканиза-ции» — речь идет о конкуренции между согласительной и бюрократической авторитарной элитами за политическое господство.

Переход от госсоциализма к капитализму также вызвал серьезные проблемы. Рыночные отношения и институты находились в зачаточном состоянии. Свободная конкуренция предполагает, что экономический обмен происходит в соответствии с определенными нормами, которые включают в себя соблюдение прав частной собственности, контрактов, правительственных инструкций, стабильности валюты и правового поля как общественного, так и частного принятия решений. К числу институтов, играющих ключевую роль, принадлежат коммерческие банки, правительственные налоговые службы, частные предприятия и организации, занимающиеся распределением ресурсов. Восточноевропейские страны, особенно бывший СССР, Болгария и Румыния, имели такие правовые нормы и сильные институты. Например, на территории бывшего Советского Союза единое торговое пространство распалось. Не существовало ни стабильной национальной валюты, ни центрального банка, который регулировал бы экономические операции. Каждая из независимых республик

установила таможенные барьеры против товаров, ввозимых из других республик. Процветал «теневой» бартер. Слабость существующих институтов привела к нехватке товаров и продуктов. Из-за неспособности государств собирать налоги рос дефицит бюджета. Увеличивалась денежная масса. Объемы производства, особенно производства на экспорт, снижались. Росла безработица. Расширяющееся неравенство в доходах настраивало друг против друга этнические, религиозные и экономические группы. В условиях этой тяжелой ситуации главными советниками не только в бывшем Советском Союзе, но и по всей Восточной Европе стали неолиберальные экономисты. Некоторые из либералов-рыночников хотели воспользоваться государственной властью для укрепления нового класса национальных капиталистов как в городе, так и на селе. Другие занимали менее протекционистские позиции. Они выступали за приватизацию, налоговые льготы для отечественных и зарубежных инвесторов, маркетизацию, отсутствие государственного регулирования и делали ставку на западные капиталистические институты: ТНК, МВФ и Всемирный банк. Политика жесткой экономии ударила по городским рабочим: медленный рост зарплаты, запрет на забастовки, сокращение социальной помощи и урезание субсидий на питание и транспорт. Управляющие и технократы контролировали принятие политических и экономических решений. При прежнем режиме обществом управляли идеологи марксизма-ленинизма, партийные кадры и руководители государственных предприятий. В условиях новой рыночной системы главную ответственность взяли на себя неолиберальные технократы и менеджеры частных или государственных монополий. Несмотря на переход к капитализму, бюрократические авторитарные элиты сохраняли свое влияние на формирование политического процесса.

В конце 80-х годов процесс принятия политических решений в Восточной Европе по своему содержанию и результатам начал походить на латиноамериканскую модель. В частности, с 1950 по 1973 г. быстрое развитие промышленности в обоих регионах вызвало увеличение в составе населения числа интеллигенции, студентов, рабочих и служащих. Когда после 1975 г. темпы роста замедлились, эти группы были мобилизованы на создание свободной политической системы. Но ряд структурных особенностей — громоздкость правящей бюрократии, репрессивность полиции, недостаточная институционализация партийной системы и отсутствие сильных независимых профсоюзов — препятствовал становлению плюралистических демократий. В частности, в Латинской Америке большая внешняя задолженность, высокий

уровень инфляции, снижение реальных доходов трудящихся и увеличение неравенства в доходах мешали переходу от военной диктатуры к эффективной согласительной системе 10 .

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник