- Проблемы и перспективы развития энергетики в России и мире

- Проблемы энергетического комплекса

- Перспективы развития

- Перспективы развития энергетики в России и в мире

- Библиографическое описание:

- Тенденции и перспективы отечественной энергетики на 2021 год

- Водород как драйвер роста

- На повестке дня климатические решения

- Электросетевое хозяйство: инструменты трансформации

Проблемы и перспективы развития энергетики в России и мире

Современное развитие экономики остро выявило основные проблемы развития энергетического комплекса. Эра углеводородов медленно, но верно подходит к своему логическому завершению. Ей на смену должны прийти инновационные технологии, с которыми связываются основные перспективы энергетики.

Проблемы энергетического комплекса

Пожалуй, одной из важнейших проблем энергетического комплекса можно считать высокую стоимость энергии, приводящую, в свою очередь, к удорожанию себестоимости выпускаемой продукции. Несмотря на то, что в последние годы активно ведутся разработки, способные позволить использование альтернативных источников энергии, ни одна низ них на сегодняшний момент не способна полностью вытеснить углеводороды с мировой энергетической арены. Альтернативные технологии – дополнение к традиционным источникам, но не их замена, по крайней мере, сейчас.

В условиях России проблема усугубляется еще и состоянием упадка энергетического комплекса. Электрогенерирующие комплексы находятся не в самом лучшем состоянии, многие электростанции физически разрушаются. В результате стоимость электроэнергии не снижается, а постоянно возрастает.

Долгое время мировое энергетическое сообщество делало ставку на атом, но это направление развития также можно назвать тупиковым. В европейских странах наблюдается тенденция к постепенному отказу от АЭС. Несостоятельность энергии атома подчеркивается еще и тем, что за долгие десятилетия развития она так и не смогла вытеснить углеводороды.

Перспективы развития

Как уже отмечалось, перспективы развития энергетики, в первую очередь, связываются с разработкой эффективных альтернативных источников. Наиболее изученными направлениями в этой области являются:

- Биотопливо.

- Ветроэнергетика.

- Геотермальная энергетика.

- Гелиоэнергетика.

- Термоядерная энергетика (УТС).

- Водородная энергетика.

- Приливная энергетика.

Ни одно из этих направлений не способно решить проблему энергетического кризиса, когда простого дополнения старых источников энергии альтернативными уже недостаточно. Разработки ведутся в разных направлениях и находятся на различных стадиях своего развития. Тем не менее, уже можно очертить круг технологий, которые способны положить начало инновационной энергетике:

- Вихревые теплогенераторы. Такие установки используются достаточно давно, найдя свое применение в теплоснабжении домов. Прокачиваемая через систему трубопроводов рабочая жидкость нагревается до 90 градусов. Несмотря на все преимущества технологии, она еще далека от окончательного завершения разработок. Например, в последнее время активно изучается возможность использования в качестве рабочей среды не жидкости, а воздуха.

- Холодный ядерный синтез. Еще одна технология, развивающаяся примерно с конца 80-х годов прошлого века. В ее основе лежит идея получения ядерной энергии без сверхвысоких температур. Пока направление находится на стадии лабораторных и практических исследований.

- На стадии промышленных образцов находятся магнитомеханические усилители мощности, использующие в своей работе магнитное поле Земли. Под его воздействием увеличивается мощность генератора и увеличивается количество получаемой электроэнергии.

- Очень перспективными представляются энергетические установки, в основе которых лежит идея динамической сверхпроводимости. Суть идеи проста – при определенной скорости возникает динамическая сверхпроводимость, позволяющая генерировать мощное магнитное поле. Исследования в этой области идут довольно давно, накоплен немалый теоретический и практический материал.

Это только крошечный перечень инновационных технологий, каждая из которых обладает достаточным потенциалом развития. В целом, мировое научное сообщество способно развивать не только альтернативные источники энергии, которые уже можно назвать старыми, но и по-настоящему инновационные технологии.

Нельзя не отметить, что в последние годы все чаще появляются технологии, которые еще недавно казались фантастическими. Развитие подобных источников энергии способно полностью преобразить привычный мир. Назовем только самые известные из них:

- Нанопроводниковые аккумуляторы.

- Технологии беспроводной передачи энергии.

- Атмосферная электроэнергетика и т. д.

Следует ожидать, что в ближайшие годы появятся и другие технологии, разработка которых позволит отказаться от использования углеводородов и, что немаловажно, снизить себестоимость энергии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Перспективы развития энергетики в России и в мире

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 16.04.2017 2017-04-16

Статья просмотрена: 7689 раз

Библиографическое описание:

Соболь, М. С. Перспективы развития энергетики в России и в мире / М. С. Соболь, А. В. Быкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 15 (149). — С. 467-470. — URL: https://moluch.ru/archive/149/42011/ (дата обращения: 27.04.2021).

В настоящее время темпы развития экономики выявляют основные проблемы развития мирового энергетического комплекса. Происходит постепенное завершение эры углеводородов, основные причины этого — дороговизна энергии, превышение темпов роста потребления электроэнергии над темпами ее выработки электроэнергии и постепенное исчерпание природных ресурсов.

Проблемой и сложностью исследования путей развития мировой энергетики является необходимость учитывать взаимное влияние трендов развития мировой экономики и мировой энергетики, технологических, ресурсных и экологических трендов, а также политических и социокультурных проблем. Особенно важной становится необходимость учитывать взаимное влияние энергетики и экономики. Для решения этой задачи наиболее целесообразным является применение сценарного подхода.

Наиболее распространенными вариантами развития событий на настоящем этапе являются следующие сценарии: инерционный (углеводородный) сценарий, стагнационный (возобновляемый) сценарий, инновационный (возобновляемо-атомный) сценарий. [1]

Инерционный сценарий предполагает продолжение постиндустриальной фазы и острый кризис после 2030 г. из-за достижения пределов роста индустриальной фазы. По данному сценарию будет происходить расширение индустриальной энергетики в развивающихся странах одновременно с медленным развитием постиндустриальной энергетики в развитых странах. В результате прогнозируется быстрый рост спроса на ископаемые источники энергии, рост разногласий между компаниями и государствами на этой почве, ухудшение экологической ситуации в целом.

Стагнационный сценарий предполагает тенденцию к развитию всех существующих альтернатив нефтепродуктам и двигателю внутреннего сгорания, основной предпосылкой чего является приобщение развивающихся стран к существующим технологиям с целью снижения энергоемкости процесса индустриализации. В результате основные изменения в мировой энергетике будут регулятивными. Сложится сложная система, регулирующая мировую энергетику и включающая в себя глобальные и локальные климатические соглашения, климатические налоговые и таможенные тарифы, технологические стандарты.

Инновационный сценарий предполагает преодоление пределов роста индустриальной фазы и переход к новой фазе к 2030 году. При реализации такого сценария прогнозируется формирование энергетики нового типа в развитых странах и в некоторых лидирующих развивающихся странах. Согласно данному сценарию, в атомной энергетике ожидается прорыв. К 2030 г. атомная энергетика может возрасти вдвое, а к 2050 г. — вчетверо по сравнению с уровнем 2011–2016 годов. В результате основные изменения в мировой энергетике будут технологическими, а регулятивные и геополитические факторы отступят на задний план. Данные изменения приведут к переходу энергетики к новому этапу — постиндустриальному. [1]

В текущих условиях наиболее перспективным представляется именно инновационный сценарий, для реализации которого необходим рост выработки электроэнергии при снижении требуемого сырья. Это предположение подтверждает тот факт, что значение атомной энергетики растет с каждым годом, более того, в настоящее время в мире обозначилась тенденция, получившая название «ядерный ренессанс», под которой подразумевается увеличение доли ядерной энергетики в мировом энергобалансе.

Согласно данным компании ВР, можно сделать вывод о том, что на данном этапе электроэнергия, выработка которой требует использование угля, природного газа или нефти, составляет свыше 80 % всей производимой энергии. Однако по мере исчерпания ресурсов появляются все более конкурентоспособные возобновляемые источники (ветровая, солнечная энергия и др.), и их доля в общем объеме выработки растет с каждым годом. [2]

Возобновляемые источники обладают несомненными преимуществами перед традиционными источниками энергии, поскольку в теории они способны решить глобальные энергетические проблемы, но на сегодняшний день они являются лишь небольшим дополнением к ископаемым видам топлива. Поэтому, на взгляд исследователя, в глобальной энергетике именно атомная энергетика является чрезвычайно перспективным направлением для развития. Ее развитие может способствовать переходу от традиционной ядерной энергетики к управляемому термоядерному синтезу, и если наука позволит осуществить этот переход, человечество выйдет на новый уровень своего развития.

Говоря об экономической целесообразности выработки атомной энергии, можно отметить, что далеко не все страны обладают возможностями использовать данный вид энергии, потому что сейчас атомные электростанции чрезвычайно дороги в эксплуатации. Существуют разногласия относительно рентабельности выработки атомной энергии, но ее несомненные преимущества перед другими видами энергии — устойчивость обеспечения базовой выработки, возможность вторичного использования топлива и отсутствие вредных выбросов в атмосферу — говорят о том, что в будущем конкурентоспособность атомной энергетики будет расти наряду с рентабельностью.

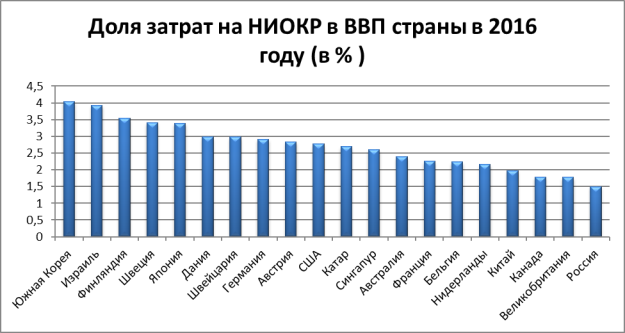

Решение проблемы рентабельности выработки атомной энергии можно найти в опыте Китая — многие построенные и еще строящиеся там атомные электростанции абсолютно идентичны, в отличие, к примеру, от отличающихся друг от друга атомных электростанций США. С экономической точки зрения, решением проблемы рентабельности является повышение эффективности затрат, возникающее при массовом производстве. Китай в последние годы значительно увеличивает долю затрат на НИОКР в ВВП страны, находясь по уровню затрат на НИОКР в процентном выражении наравне с развитыми странами, а в денежном превосходя большинство из них (рис. 1). Значительную часть расходов составляют расходы разработок энергетического сектора. [3]

Рис. 1. Доля затрат на НИОКР в ВВП страны в 2016 году (в %). Источник: 2016 Global R&D Funding Forecast // Industrial Research Institute [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iriweb.org/

Другие страны Азии также наращивают объемы выработки атомной энергии, в то время многие европейские страны и Япония стремятся к отказу от атомной энергетики в связи с экологическими угрозами, проблема которых особенно остро встала после аварии японского ядерного реактора на АЭС в 2011 году. Однако автор склонен согласиться с мнением ученых-физиков, в соответствии с которым при должном соблюдении техники безопасности польза от деятельности атомных станций для человечества значительна, в то время как риски возникновения чрезвычайных ситуаций минимальны при существующем подходе к обеспечению безопасности на атомных станциях.

Возвращаясь к трем наиболее перспективным сценариям развития мировой энергетики, следует отметить, что при реализации возобновляемого и возобновляемо-атомного сценариев Россия окажется в проигрышном положении из-за не учитывающей возникающие вызовы современной государственной энергетической политики. Необходима корректировка энергетической политики в соответствии с перспективой создания энергетики постиндустриального типа. Данные меры помогут избежать глубокого технологического отставания страны в будущем, поскольку запас исчерпаемых источников энергии ограничен и в мире в любом случае будут происходить изменения структуры энергобаланса.

Для решения проблем энергетического комплекса как в России, так и в мире необходимо проведение исследований, направленных на поиск альтернативы углеводородам. Перспективы развития мировой энергетики во многом зависят от финансирования научных исследований. В будущем на смену эре углеводородов должны прийти инновационные технологии, с которыми связываются основные перспективы энергетики (биотопливо, ветроэнергетика, геотермальная энергетика, гелиоэнергетика, термоядерная энергетика, водородная энергетика, приливная энергетика), и доля затрат на их разработку должна повышаться в общей доле затрат на НИОКР.

Анализ технологических трендов свидетельствует о том, что мировая энергетика стоит на пороге энергетической революции, при которой осуществится переход от индустриальной энергетики к постиндустриальной. Индустриальная, или «силовая», энергетика основана на сжигании ископаемого топлива, транспортируемого на большие расстояния, и на потреблении больших объемов энергии при сравнительно слабом управлении энергетическими потоками. Постиндустриальная («умная») энергетика отличается от нее тем, что основывается на энергии возобновляемых источников энергии (а также атомной энергетике), децентрализации энергии, эффективном использовании сравнительно небольших потоков энергии («умная энергетика»). Основные направления энергетической революции — повсеместное распространение технологий энергосбережения, интеграция энергетики в техносферу, распространение ВИЭ, децентрализация энергетики, создание «умных сетей» и энергоинформационных систем, «энергоэффективный дом» и «энергоэффективный город». [1]

Подводя итоги, следует сказать, что при современном уровне развития науки наиболее предпочтительным будущим мировой энергетики является реализация инновационного сценария, при котором происходит развитие атомной энергетики, но в долгосрочной перспективе необходимо повышать расходы на НИОКР для поиска и разработки новых источников энергии.

Источник

Тенденции и перспективы отечественной энергетики на 2021 год

В 2020 году российская энергетика столкнулась с серьёзными вызовами, спровоцированными коронакризисом. Эксперты уверены, что последствия пандемии будут ощущаться и в 2021 году. В этой непростой ситуации участникам энергорынка предстоит учиться перенастраивать алгоритмы принятия управленческих и инвестиционных решений с учётом новых тенденций.

9 июня 2020 года распоряжением №1523-р председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил актуализированную Энергетическую стратегию на период до 2035 года. Основной документ стратегического планирования в энергетической сфере определяет направления и приоритеты энергетической политики государства, задачи, ключевые меры и показатели развития отрасли.

Стратегия призвана вывести отрасль на качественно новый уровень, максимально соответствующий динамичному социально-экономическому развитию и обеспечению национальной безопасности страны. Для достижения поставленных целей в документе предусмотрен ряд мер. В частности,

— Повышение эффективности, надёжности и качества электроснабжения;

— Развитие производства и потребления водорода. Последующее вхождение РФ в список мировых лидеров водородной энергетики;

— Упрощение технологического присоединения к сетям;

— Повышение инновационной активности энергокомпаний;

— Дальнейшее внедрение цифровых технологий, «умных» систем учёта электроэнергии и управления сетевой инфраструктурой;

— Развитие альтернативных источников энергии.

Эксперты изучили документ и пришли к выводу, что Стратегия охватывает большую часть проблем энергетического сектора. Однако в 2021 году реализация поставленных задач может столкнуться с препятствиями, вызванными коронакризисом. Снижение внутреннего спроса на энергоресурсы и риск неплатежей со стороны населения, обусловленный падением доходов, могут привести к уменьшению сумм, необходимых для финансирования предусмотренных Стратегией мероприятий.

В непростой экономической ситуации энергокомпании будут вынуждены сокращать издержки и вносить коррективы в инвестиционные проекты, что приведёт к торможению процесса модернизации и снизит темпы развития отрасли в целом. Поэтому энергетическому сектору может потребоваться поддержка со стороны государства.

Одной из возможных мер содействия эксперты называют мораторий на принятие регуляторных решений, ухудшающих условия ведения бизнеса. Кроме того, участникам рынка могут понадобиться кредитные средства, полученные на льготных условиях, которые в дальнейшем будут направлены на покрытие кассовых разрывов, а также предоставление нештрафуемой отсрочки в случае, если срыв сроков ввода в действие новых мощностей произошёл по причине коронакризисных ограничений.

Водород как драйвер роста

В перспективе водород может стать ценным инструментом развития энергетической отрасли и прочной базой для формирования в России новой водородной экономики. Так специалисты прокомментировали принятие плана мероприятий («дорожной карты») по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 12 октября 2020 г. №2634-р.

Ожидается, что в результате реализации запланированных мероприятий в РФ будет создана кардинально новая индустрия низкоуглеродного производства, хранения и транспортировки водорода, использования этого вещества для нужд энергокомпаний, промышленности и транспортной отрасли, а также появится возможность выхода на глобальный рынок с новыми компетенциями.

Однако переход на инновационные технологии и развитие отечественной электроэнергетики должно быть сбалансированным. С одной стороны, энергокомпании должны ощущать поддержку государства в наработке опыта в новой сфере деятельности, а с другой – обеспечивать сохранность позиций России на традиционных энергорынках.

По оценкам аналитиков, в течение ближайших 30-ти лет доля водородной энергетики в мировом энергобалансе может увеличиться в несколько раз. Стремительное развитие новой технологии связывают с развивающимся трендом на декарбонизацию экономики и снижение негативного воздействия на экосистему.

В скором времени водородная энергетика может стать одним из основных способов достижения углеродной нейтральности. Причин несколько. Во-первых, водород можно извлекать из низкоуглеродных источников. Во-вторых, использование этого вещества в качестве энергоносителя не сопровождается выбросами техногенных газов.

В 2021 году будет разработана концепция развития водородной энергетики в России. В документе будут изложены результаты оценки текущего состояния производства и потребления водорода, описан ресурсный и технологический потенциал РФ на рынке водородных энергоносителей. Кроме этого, будут сформулированы приоритеты развития новой отрасли с определением кратко-, средне- и долгосрочных целей.

В «дорожной карте» по развитию водородной энергетики в России, к 2024 году предусмотрена реализация ряда пилотных проектов. В частности,

— разработка, изготовление и использование первых установок производства водорода без выбросов СО₂;

— создание, изготовление и проведение испытаний газовых турбин, работающих на метано-водородном топливе;

— создание пилотного образца железнодорожного транспорта на водороде и опытных полигонов экологически чистого производства водорода на объектах переработки углеводородного сырья или на объектах добычи природного газа;

— получение водорода на базе АЭС и использованием ВИЭ.

На повестке дня климатические решения

Социально-экономический кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, привёл к активизации климатических решений. Те процессы, которые по прогнозам аналитиков должны были начаться к концу десятилетия, запущены уже сегодня.

Вопросы климата становятся всё более актуальными и для отечественных предприятий энергетической сферы. Уже в среднесрочной перспективе они могут столкнуться с серьёзными ограничениями на зарубежных рынках.

В качестве одной из мер борьбы с изменениями климата ЕС запланировал введение углеродного налога на импорт. Он напрямую затронет не только крупных производителей, поставляющих свою продукцию на рынки Евросоюза, но и всю цепочку их поставщиков. Это потребует глобального пересмотра как внешней, так и внутренней экономической стратегии России.

В Еврокомиссии принятие соответствующего законодательства запланировано на II квартал 2021 года. Поэтому у российских производственных компаний остаётся совсем мало времени для адаптации к новым условиям. И государственные органы, и бизнес задумываются об этом уже сегодня.

Впрочем, действовать необходимо не только из-за рисков, связанных с введением трансграничного налога. В сентябре 2019 года Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату и тем самым обязалась снизить объёмы выбросов парниковых газов и реконструировать производственные мощности, чтобы продукты их деятельности стали менее вредными для окружающей среды.

Если говорить об энергетическом секторе, то следует там, где это возможно, сокращать долю углеводородной энергетики, наращивая при этом выработку гидро- и «зелёных» электростанций. В случаях, когда это нецелесообразно, необходимо модернизировать оборудование ТЭС, что позволит сделать такие энергообъекты экологически чистыми.

В ноябре 2020 года состоялся конкурсный отбор проектов в сфере ВИЭ на 2021-2024 г.г. От допущенных к участию в конкурсе участников оптового рынка, выполнивших требования Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, поступили заявки в отношении 26 энергообъектов. 20 заявок относятся к сфере ветровой энергетики, 6 – к гидрогенерации. Суммарная мощность объектов составила 775,1 МВт.

Учитывая запросы общества на экологически чистую энергию, эксперты призывают не сбрасывать со счетов атомную энергетику. Ведь количество выбросов углекислого газа, связанного с деятельностью АЭС, минимально. Так что в этом плане их можно рассматривать как близких родственников СЭС, ВЭС и энергообъектов на базе ВИЭ и активно работать над увеличением доли атомной энергетики в энергобалансе страны.

Электросетевое хозяйство: инструменты трансформации

Любая отрасль, и электросетевой комплекс не стал исключением из правил, нуждается в обеспечении надёжной безаварийной работы. Это сложная комплексная задача. Её решение состоит из множества инструментов, сочетающих в себе внедрение инноваций и использование надёжных, проверенных временем, экономичных и понятных технологий.

В качестве наиболее востребованных в 2021 году технологических решений можно выделить следующие:

Индустрия 4.0, машинное обучение и big data. Синергия этих технологий, адаптированная под специфику сетевой инфраструктуры, способна вывести российскую электроэнергетику на качественно новый уровень. Кроме того, внедрение инновационных решений в электросетевое хозяйство положительно повлияет на развитие других отраслей экономики. Ведь качественное электроснабжение закладывает прочный фундамент для роста экономических показателей предприятий из разных сфер деятельности.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. На протяжении нескольких последних лет энергетики внедряют автоматизированный учёт электроэнергии. Уже сегодня технологии промышленного Интернета вещей позволяют энергокомпаниям обеспечивать 100%-ую наблюдаемость электросетей и автоматический сбор показаний.

Это стало возможным благодаря использованию mesh-сетей нового поколения, построенных на базе PLC+RF — мощной и функциональной системы для связи между концентратором данных и прибором учёта, а также технологии сотовой связи стандарта NB-IoT, предназначенной для устройств телеметрии с низкими объёмами обмена данными.

Цифровая трансформация. Повышение надёжности — один из ключевых приоритетов развития электросетевой инфраструктуры. По сути, цифровизация и есть тот эффективный инструмент, который позволит российским сетевым компаниям повысить качество электроснабжения.

Кроме того, в условиях коронакризиса участники энергорынка будут вынуждены сокращать бюджеты. Поэтому проекты по внедрению цифровых решений, обеспечивающие повышение операционной эффективности и способствующие уменьшению затрат на содержание и обслуживание, приобретут особую актуальность.

Например, проведение Big Data Analytics позволяет проанализировать работу оборудования и выявить «слабые» места. Установка датчиков и применение методов предиктивной аналитики даст возможность сократить расходы хотя бы на 1-2%, но в непростой экономической обстановке даже такая экономия становится значимой.

Создание российской компонентной базы. В условиях коронавирусных ограничений страны сконцентрировались на защите внутреннего рынка и своих производителей. Поэтому в России будут востребованы «умные» устройства и элементы систем технологического управления, созданные из компонентов отечественного производства, защищённых с точки зрения информационной безопасности.

Это вполне логично. Ведь на фоне цифровой трансформации энергетического сектора количество интеллектуальных элементов в сетях резко возрастает, что повышает риск уязвимости энергосистемы в целом, объекты которой относятся к критической информационной инфраструктуре (КИИ).

Кабельные технологии. В этой сфере актуальным направлением будет оставаться минимизация перегрузок и снижение количества аварийных отключений за счёт постоянного контроля температуры кабельных линий (КЛ). Температурный мониторинг выполняется с помощью оптоволокна, расположенного внутри кабеля. Оно выполняет роль распределённого оптического датчика и подключается к системам оценки температуры КЛ.

Технология позволяет решать несколько задач одновременно: отслеживать состояние кабеля в режиме реального времени, своевременно выявлять локальные проблемы и прогнозировать возможный перегрев в случае изменения нагрузки на ЛЭП. По оценкам аналитиков, наиболее перспективным является использование кабеля с оптическим модулем и системы температурного мониторинга в составе «умных» сетей, обеспечивающих электропитание и высокоскоростную передачу данных.

Россия обладает огромным потенциалом для развития электроэнергетики. Даже небольшая доработка регуляторной базы способна создать стимулы для внедрения многих технологических инноваций. Очевидно, это вопрос времени.

Автор: Андрей Метельников.

Источник