- Новости Ассоциации

- Первое в истории групповое подводное кругосветное плавание

- Первая кругосветка советских атомных подводных лодок

- Секретная операция

- Новая техника

- Выбор маршрута и кораблей

- Поход

- Впечатляющий итог

- Подводная кругосветка под носом у США: как советские подлодки поставили Пентагон на место

- С кругосветки советских атомных подлодок сняли гриф «совершенно секретно»

Новости Ассоциации

Первое в истории групповое подводное кругосветное плавание

02 февраля 1966 года началось легендарное плавание двух советских атомных подводных лодок К-116 и К-133. Они совершили практически кругосветное путешествие, преодолев в подводном положении около 21 тыс. морских миль. До настоящего времени этот рекорд так и не побит.

Считается, что первое кругосветное плавание совершила в 1960 году американская субмарина «Тритон», но ее рекорд получился не чистым. Согласно официальным данным, подводная лодка была вынуждена один раз подняться на поверхность недалеко от Уругвая для передачи заболевшего моряка на крейсер «Мэкон». Кроме того, есть мнение, что субмарина неоднократно заходила на американские военно-морские базы для ремонта, однако эту информацию США не подтверждают. Плавание советских подводных лодок К-116 и К-133 кругосветным тоже можно назвать условным, поскольку атомные субмарины отправились из базы Северного флота, а приплыли на базу Тихоокеанского флота. Однако они преодолели почти 40 тыс. километров, что соответствует длине экватора.

Поход советских атомных подводных лодок началось поздним вечером 1 февраля 1966 года. В походе должны были принимать участие три субмарины, однако из-за возникшей в самом начале пути технической неисправности атомной энергетической установки у одной из лодок (К-14), в плавание отправились две подводные лодки: К-116 под командованием капитана 2 ранга В.Т.Виноградова, вооруженная крылатыми ракетами, и К-133 под командованием капитана 2 ранга Л. Н.Столярова, вооруженная торпедами. Командовал отрядом контр-адмирал А.И. Сорокин, находившийся на К-116.

Субмарины вышли из залива Западная Лица в Баренцево море и направились в сторону Атлантического океана. Связь между атомоходами осуществлялась на УКВ и с помощью гидролокаторов.

Задача, которая стояла перед экипажем подводных лодок, была более сложная, чем у американского «Тритона». Советские субмарины должны были ни разу не поднимаясь на поверхность пройти по заранее определенному маршруту на заранее согласованной дистанции друг от друга, координируя свои действия между собой. При этом подводные лодки во избежание провокаций со стороны американцев должны были оставаться незамеченными на протяжении всего пути. Поэтому маршрут был проложен по пустынным районам. Если экипаж «Тритона», путь которого пролегал рядом с американскими военно-морскими базами, мог надеяться на быструю помощь, то советские подводники могли рассчитывать только на свои силы.

16 февраля подводные лодки перешли экватор в Атлантическом океане

Самым сложным участком пути был пролив Дрейка, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Особенно опасным пролив Дрейка был для подводных лодок. Обнаружить находящийся впереди айсберг под водой крайне сложно. Гидроакустический комплекс здесь мало помогал из-за фонового шума, создаваемого айсбергами. Использовали и температурные датчики. Если температура за бортом резко падала, это могло свидетельствовать о находившемся рядом айсберге. Этот район был мало изучен советскими моряками, что вдвойне затрудняло проход через пролив. Было решено направить в регион экспедиционное судно «Гавриил Сарычев» и танкер «Дунай». Установив связь с подводными лодками, они обеспечили безопасный проход субмарин между айсбергами. В этот период в районе пролива Дрейка бушевал шторм. Его силу испытали и экипажи подводных лодок. Субмарины, преодолевавшие пролив на глубине около 100 м, качало так же, как при волнении 2 балла на поверхности. Границу айсбергов миновали через семь дней.

9 марта подводные лодки вышли в южную часть Тихого океана и направились к острову Пасхи. При выходе в Тихий океан с К-133 случился неприятный инцидент. Из-за резкого изменения плотности воды произошло утяжеление подлодки. Была произведена откачка воды из уравнительной цистерны. ЧП случилось и на подводной лодке К-116. Сломалось устройство для удаления мусора. Чтобы не всплывать на поверхность для выброса контейнеров, моряки пошли на неожиданный ход: было принято решение удалять мусор через торпедный аппарат. Недалеко от мыса Горн советскими подводниками был принят радиосигнал сверхдлинных радиоволн на глубине 18 метров. Это произошло впервые в истории.

В районе острова Пасхи советские субмарины поджидала опасность. Поскольку предполагалось, что на этом острове США планирует построить новую базу, подводные лодки должны были подойти к нему и через перископ внимательно изучить берег. Однако план полностью реализовать не удалось. На подходе к острову, по-видимому, из-за резкого изменения плотности воды, лодка К-116 стала уходить вниз. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось предотвратить проваливание. Был дан полный ход на всплытие. В итоге от рискованной операции было решено отказаться.

24 марта, за пару дней до прибытия на базу на Камчатке, подводники отпраздновали день рождения руководителя группы А.И.Сорокина, которому исполнилось 45 лет. Согласно традиции, лодка поднялась на глубину, соответствующую возрасту именинника. Его поздравили бутылкой шампанского и тортом.

Утром 26 марта подводные лодки в технически исправном состоянии достигли Камчатки. Они прошли около 21 тыс. морских миль за 52 суток. Участники похода получили награды. 14 апреля 1966 года подводным лодкам К-133 и К-116 присвоили звание гвардейских. Это произошло впервые после Великой Отечественной войны.

.По итогам плавания шесть подводников были удостоены звания Героя Советского Союза: командир отряда контр-адмирал Анатолий Сорокин, командиры лодок капитаны 2-го ранга Вячеслав Виноградов и Лев Столяров, командир БЧ-5 К-116 инженер-капитан 3-го ранга Станислав , заместитель начальника электромеханической службы соединения АПЛ по специальным энергетическим установкам инженер-капитан 2-го ранга Иван Морозов и замполит К-133 капитан 2-го ранга Николай Усенко. Не обошло своим вниманием советское правительство и рядовых участников дальнего похода: многие старшины и матросы стали кавалерами орденов Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета». Кроме того, за образцовое выполнение задач экипажу АПЛ К-116 присвоили гвардейское звание.

Источник

Первая кругосветка советских атомных подводных лодок

В феврале 1966 года стартовала необычная экспедиция — первая кругосветная групповая экспедиция советских атомных подводных лодок в морских глубинах

Секретная операция

Кто в детстве или даже в зрелом возрасте не мечтал совершить кругосветное плавание? Но попутный ветер, брызги волн и экзотика дальних стран – это всё атрибутика мечтателей, а мы вам расскажем совсем о другом «романтическом» путешествии, которое совершили две советские подводные лодки.

В феврале 1966 года начался беспримерный по мужеству поход двух атомных подводных лодок Северного флота. Путь их лежал на Дальний Восток. Путешествие было секретным: весь путь нужно было проделать под водой. Кроме того, наши субмарины незамеченными прошли и все противолодочные рубежи НАТО, а наши противники были проинформированы о походе только после того, как советские СМИ рассказали о нём по возвращении команды.

Источник: https://tvzvezda.ru

Новая техника

Первые атомные подводные лодки (АПЛ) начали разрабатываться в нашей стране в 1952 году. Американцы анало-гичный проект начали внедрять в жизнь ещё в 1945 году. Строительство атомного флота стало важнейшей задачей советских конструкторов. Было сделано всё возможное и невозможное, но в 1958 году в СССР запущена в строй первая АПЛ – К-3 «Ленинский комсомол». Дело было новое и во многом неизведанное, в результате морякам при-шлось столкнуться с многими проблемами. Но с каждым годом улучшалась надёжность наших подводных кораблей.

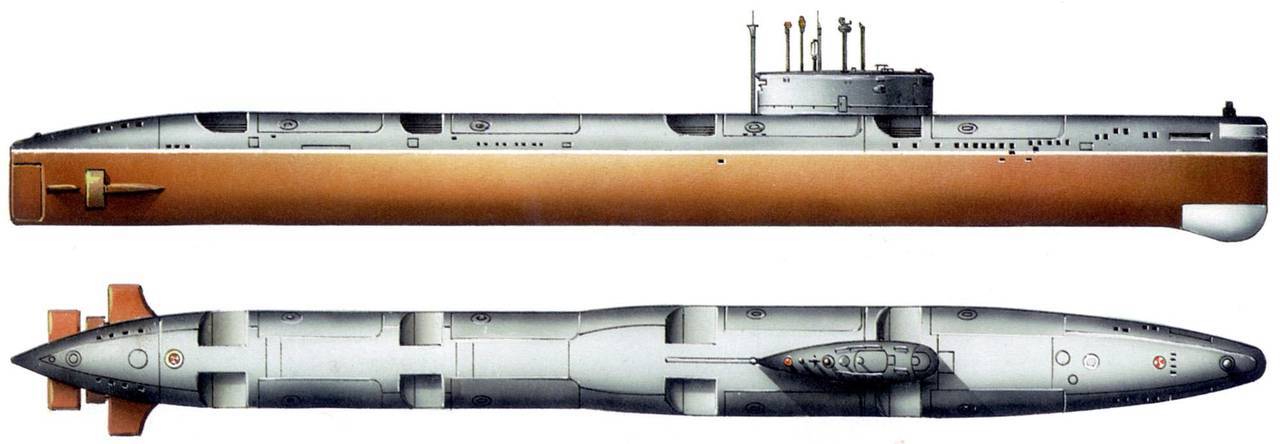

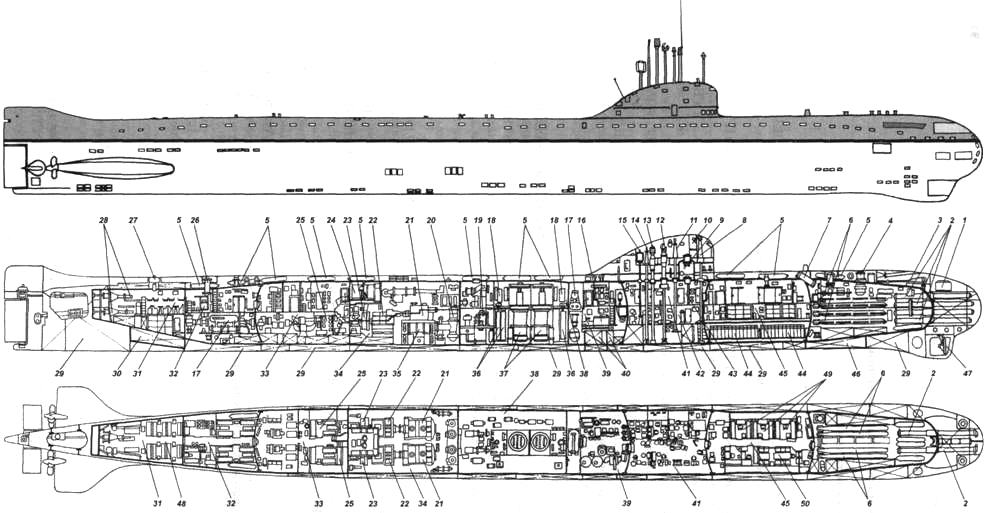

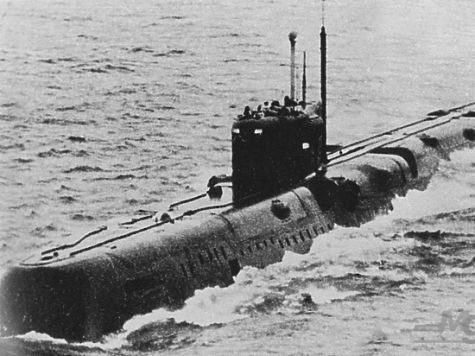

В поход 1966 года были отправлены две серийные лодки. Первая из них – К-116 проекта 675, вошедшая в строй в конце 1965 года и оснащённая ракетами и крылатыми ракетами. Вторая лодка – К-133 проекта 627А – имела торпедное вооружение. Обе лодки имели широкий диапазон применения.

Подводная атомная ракетная лодка К-116 проекта 675

Атомная подводная торпедная лодка – К-133 проекта 627А

Источник: https://tvzvezda.ru

Выбор маршрута и кораблей

Решение об этом походе принималось на самом высоком государственном уровне. Разработали три вари-анта маршрута. Первый — вокруг Южной Америки. Второй — вокруг Африки, водами Индийского океана севернее Австралии и далее в Тихий океан. Третий — тоже вокруг Африки, но южнее Австралии. Все эти маршруты были хорошо изучены нашими мореплавателями парусного флота, но для подводников каждый из них таил много неизвестного и опасного. Главком утвердил первый маршрут. Он проходил через все климатические пояса, пронизывал три океана, захватывая воды Арктики и Антарктики.

Для участия в походе были выделены две атомные подводные лодки серийного производства без каких-либо доработок. Ракетная лодка К-116 проекта 675 вошла в состав Северного флота в конце 1965 года. Она предназначалась для уничтожения кораблей и судов противника ракетами П-6, а также для ударов по круп-ным береговым объектам стратегическими крылатыми ракетами П-5М. Эти корабли активно использова-лись на Северном и Тихоокеанском флотах для несения боевой службы в Атлантике, Средиземном море и в Индийском океане. В 1960—1968 годах было построено 29 подводных лодок этого проекта.

Вторая атомная лодка К-133 проекта 627А имела торпедное вооружение. Она была на 3 года старше. Корабли этого проекта были первенцами нашего атомного подводного кораблестроения. С 1957 по 1963 годы было построено 13 лодок этого проекта, одна из них погибла в море. Остальные в течение почти 30 лет входили в состав Северного и Тихоокеанского флотов. Они несли боевую службу в Арктике, в том числе всплывали близ Северного полюса, ходили в тропические широты, совершали кругосветные походы и были выведены из состава флота в начале 1990-х годов.

Поход

Уникальный поход возглавлял командующий флотилией атомных подлодок Северного флота контр-адмирал Анатолий Иванович Сорокин. Когда-то командующий атомной флотилией начинал военную службу всего лишь командиром взвода морской пехоты — в годы Великой Отечественной войны он не раз участвовал в смертельных десантах на скалистых берегах Норвегии и Кольского полуострова, в боях с гитлеровцами был дважды ранен..В Подводников в плавание провожал сам главнокомандующий Военно-Морским Флотом СССР адмирал Сергей Геор-гиевич Горшков — ведь данный поход не был обычной операцией. Экипаж экспедиции формировался на Тихоокеан-ском флоте. Подготовка к походу проходила в полной секретности. За два месяца провели полную проверку всех корабельных систем, а также строжайшее медицинское освидетельствование всего экипажа.

Свой походный штаб контр-адмирал Сорокин разместил на борту подлодки «К-116», которой командовал капитан 2-го ранга Вячеслав Тимофеевич Виноградов. Второй атомной лодкой группы, «К-133», командовал капитан 2-го ранга Лев Николаевич Столяров.

Время было напряжённое, отношения между СССР и США находились у опасной черты. Поэтому оба корабля несли на себе весь необходимый боевой запас, включая и ядерные заряды. Экипажи были готовы к любым ситуациям.

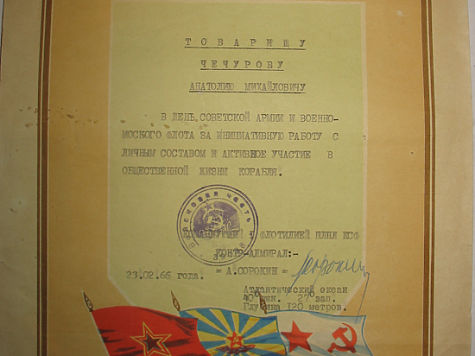

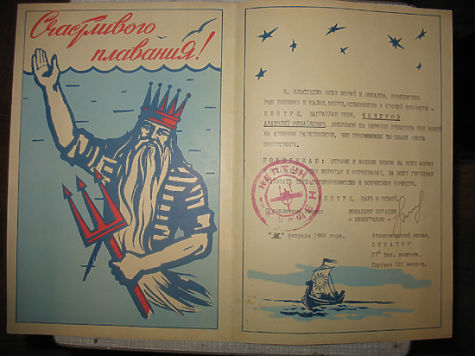

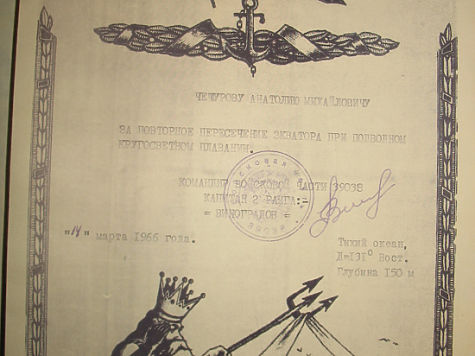

Вскоре подводная жизнь вошла в привычный ритм: вахта, работа, отдых и снова вахта. Для снятия раздражительности, усталости и апатии проводились корабельные праздники – по поводу прохождения экватора, дни рождения членов экипажа. На кораблях проводилась и научно-исследовательская работа.

Климатические контрасты, которые испытали на себе подводники, наглядно характеризуются необычными перепа-дами температуры забортной воды — от почти минусовых значений в Арктике и вблизи Антарктиды до 26 градусов выше нуля в экваториальных широтах. Лодки не раз пересекали зоны неизвестных ранее течений, преодолевали районы айсбергов и ледяных полей.

Большая часть плавания проходила в незнакомых районах при полном отсутствии данных гидрографии. При этом экспериментальный поход выполняли штатные экипажи при обычном для подводников рационе питания, с комплек-том запасных частей, не превышающим установленные нормы.

Связь между лодками под водой поддерживали с помощью гидроакустической аппаратуры. Иногда лодки на опре-деленное время рассредоточивались, а затем встречались в назначенной точке — во время похода отрабатывали различные задачи и манёвры, которые могут возникнуть в ходе настоящей войны. По сути, и сам поход, и учения подлодок во время него, проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

Примерный маршрут трансокеанского подводного перехода двух советских АПЛ под командованием контр-адмирала А.И.Сорокина в 1966 году.

За время этого беспримерного похода наши подлодки прошли 19683 мили (свыше 36 тысяч км), из них в надводном положении лишь 76 миль у своих баз — весь остальной путь в Мировом океане лодки преодолели под водой. За по-ход они прошли Северный Ледовитый, Атлантический и Тихий океаны, несколько раз пересекли все климатические и гидрологические зоны земного шара.

Источник: https://tvzvezda.ru

Необходимость поддержания высокой бдительности вскоре подтвердилась на практике. В пустынных южных широ-тах, когда уже несколько дней акустики не слышали шумов надводных судов, совершенно неожиданно прозвучал доклад об акустическом контакте с подводной целью. По всей видимости, это была американская подводная лодка, которая возвращалась в свою базу после боевого дежурства. Тут же сыграли боевую тревогу. Однако иностранная ПЛ резко изменила курс и ушла из поля акустической видимости.

Наряду с боевой службой экипаж проводил большой комплекс научно-исследовательских работ. Они были связаны с изучением особенностей функционирования техники в различных климатических условиях и при различных нагру-зках. Регулярные наблюдения велись за рельефом дна, акустическими свойствами среды, изучались возможности радиосвязи и навигационной аппаратуры в высоких широтах.

Безопасности плавания уделялось особое внимание. Лодки всё время двигались под водой и только иногда всплы-вали в перископное положение для определения координат местоположения. При прохождении пролива Дрейка на пути подводников встретились гигантские айсберги. Это был самый трудный участок пути в 1300 миль. Лодкам помогли пройти этот отрезок пути корабли сопровождения.

На подходе к проливу Дрейка, который знаменит своими ураганами и мрачными легендами, подводники встретились с гигантскими айсбергами. Их основания уходили в глубину до 1000 метров. Обходить их надо было в подводном положении, а гидролокаторы работали ненадежно из-за сильного акустического фона, создаваемого торошением льда. Этот опасный участок пути протяженностью 1300 миль лодки прошли за судами обеспечения на акустическом контакте. На глубинах 70-100 м бушевавший на поверхности шторм почти не ощущался. Подводники могли лишь догадываться, насколько трудно приходилось морякам на судах обеспечения, но вскоре и они почувствовали крутой нрав океана. Пройдя пролив, каждая подлодка должна была дать радиодонесение. Для этого требовалось на короткое время подвсплыть на глубину 8-10 м. А здесь огромные штормовые волны в полной мере испытали на прочность и наши корабли, и их экипажи.

У берегов Камчатки лодки были встречены советскими эсминцами. Через 52 дня, 26 марта 1966 года, в 4 часа 26 минут, атомоходы встали у причала. Позади были глубины трех океанов – Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого, подводникам довелось несколько раз пересечь все климатические и гидрологические зоны земного шара.

Впечатляющий итог

Успешное завершение уникального похода – это замечательная страница в истории отечественного подводного флота. Советские подводники сделали важнейший шаг в освоении сложнейшей боевой техники. Отечественная наука, учёные, кораблестроители создали надёжные боевые корабли, которые могли решать любые задачи в Мировом океане.

Источник: https://www.pinterest.se

Подвиг моряков был высоко оценен руководством страны. Впервые после Великой Отечественной войны подводным лодкам присвоили звание гвардейских. Всех членов экипажа наградили орденами и медалями, а шесть руководителей похода стали Героями Советского Союза. По итогам плавания шесть подводников были удостоены звания Героя Советского Союза: командир отряда контр-адмирал Анатолий Сорокин, командиры лодок капитаны 2-го ранга Вячеслав Виноградов и Лев Столяров, командир БЧ-5 К-116 инженер-капитан 3-го ранга Станислав Самсонов, заместитель начальника электромеханической службы соединения АПЛ по специальным энергетическим установкам инженер-капитан 2-го ранга Иван Морозов и замполит К-133 капитан 2-го ранга Николай Усенко.

Контр-адмирал А.И.Сорокин Капитан 1 ранга В.Т.Виноградов Контр-адмирал Л.Н. Столяров

Л.Н. Столяров у перископа Капитан 1 ранга И.Ф. Морозов Капитан 1 ранга С.П. Самсонов

Вице-адмирал Николай Витальевич Усенко Знак Гвардия и Гвардейский флаг экипажей К-116 и К-133

Поход имел огромное внешнеполитическое значение. В очередной раз была продемонстрирована военная мощь нашего государства. Перед ВМФ СССР открывались новые перспективы для манёвра между Северным и Тихоокеанским флотами. В разгар «холодной войны» наш флот изменил стратегическую обстановку в Мировом океане. Такой поход стал первым в мире — ранее никогда ничьи подлодки не преодолевали под водой в групповом плавании почти всю окружность земного шара. Поход 2 февраля — 26 марта 1966 года наглядно доказал, что наш подводный флот стал планетарной силой, способной с успехом решать боевые задачи в любой точке Мирового океана.

После похода 1966 года обе атомные подлодки вошли в состав Тихоокеанского флота и ещё долгие годы стояли на боевом посту.

Обложка: Атомная подводная лодка проекта 627(А), аналогичная К-133. Источник: topwar.ru

Александр Коновалов, РВИО

Подводная кругосветка под носом у США: как советские подлодки поставили Пентагон на место

Задание было необычным: в подводном положении совершить поход через Атлантику и Тихий океан, «прогуляться» в Южном полушарии и ошвартоваться на Камчатке — пройти в океанских толщах предстояло более 20 тысяч миль, что превышает длину экватора. Всплывать — категорически запрещено. При этом нужно было пройти незамеченными через все американские станции наблюдения за подводными лодками.

Была и политическая подоплека — cоветское руководство придумало «наш ответ Керзону» и поставило задачу военным: нужно уесть Америку! До этого еще ни одной подлодке не удавалось обогнуть земной шар полностью в подводном положении по такому маршруту.

Решение о походе принималось на самом высоком государственном уровне. Были разработаны три варианта маршрута. Первый — вокруг Южной Америки. Второй — вокруг Африки, водами Индийского океана севернее Австралии и далее в Тихий океан. Третий — тоже вокруг Африки, но южнее Австралии. Все эти маршруты были хорошо изучены еще нашими мореплавателями парусного флота, но для подводников каждый из них таил много неизвестного и опасного. Был утвержден первый маршрут, проходивший через три океана.

28 февраля 1966 года советские атомные подводные лодки К-133 и К-116 Краснознаменного Северного фло-та под командованием контр-адмирала А.И. Сорокина вышли из губы Западная Лица в первое совместное кругосветное плавание, успешно завершившееся через полтора месяца. Лодки пересекли океан с Севера на Юг, пройдя проливом Дрейка, а затем – поднявшись вдоль западного побережья Южной Америки – через Тихий океан. 26 марта обе лодки благополучно отшвартовались у причала в бухте Крашенинникова на Камчатке.

За 52 ходовых дня атомоходы прошли 21 тыс. миль, ни разу не всплыв на поверхность и оставшись неза-меченными для противолодочных сил других государств. Маршрут пролегал по малоизученным участкам океана.

В течение всей экспедиции экипаж подлодки К-133 вел рукописный журнал «Летопись похода, или 25 000 миль под водой», где собраны стихи, очерки, рисунки подводников. Журнал ныне хранится в Центральном Военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

Ни для кого не секрет, что шестью годами раньше, а именно в 1960-м году, первыми в кругосветное плава-ние вышли американцы на атомной субмарине «Тритон». Главной целью для них являлись политические соображения. Они хотели показать мощь своего морского флота, показать кто хозяин в океане. Их плавание, конечно, сложное и уникальное, но их достижение не идет ни в какое сравнение с советской кругосветкой. Наша задача была намного сложнее — пройти весь путь, не всплывая при этом на поверхность. Две лодки должны были держаться максимально близко друг к другу и поддерживать между собой связь. Все так и произошло. Подводные лодки К-133 и К-116 ни разу за 78 суток не поднимались на поверхность , в отличие от США, которые за 60 дней не раз «по-тихому» заходили в базы подводного флота, чтобы восполнить запасы или пройти ремонт некоторых систем и механизмов.

Выполнить поставленную задачу было нелегко. Спустя какое-то время под водой врачи начали отмечать ухудшение аппетита, повышенную раздражительность, даже апатию и инертность у отдельных моряков. Появлялась морально-психологическая напряженность. Большую часть пути советские атомоходы, «привыкшие» к холодным широтам, находились в районах, когда температура воды за бортом достигала высоких отметок. А это дополнительная нагрузка и на механизмы, и на людей. Но несмотря ни на что, кругосветное плавание завершилось успешно: не было ни серьезных техни-ческих проблем, ни экстренных ситуации, ни других напастей. Две советские подлодки ни разу за все плавание не были «засечены» ни одной из противолодочных систем НАТО. И 26 марта 1966 года завершился беспрецедентный групповой подводный поход советских атомоходов.

С кругосветки советских атомных подлодок сняли гриф «совершенно секретно»

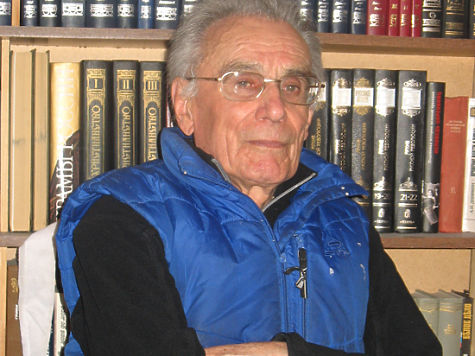

Полвека назад в СССР произошло событие, которое тщательно держали в тайне. Успешно завершился кругосвет-ный поход двух советских атомных подлодок. Подобное групповое подводное путешествие протяженностью, равной длине экватора, так и остается до сих пор уникальным, не имеющим аналогов в мировой истории флота. Мы узнали о некоторых подробностях этой секретной операции от одного из участников кругосветки — ученого-атомщика, доктора технических наук Анатолия Чечурова.

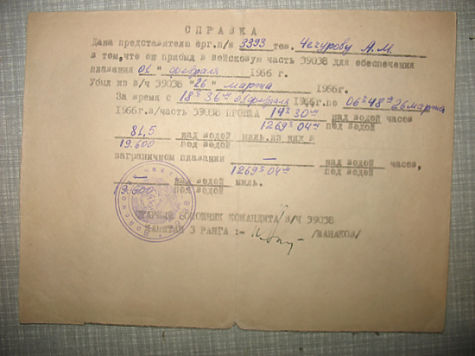

— В то время я работал научным сотрудником в Курчатовском институте. Специализировался на вопросах, связан-ных с корабельными атомными энергетическими установками, поэтому довольно часто приходилось участвовать в морских походах и испытательных плаваниях, — рассказывает Анатолий Михайлович. — Вот и на сей раз предстояла, казалось бы, очередная такая командировка. Меня вызвал научный руководитель нашей корабельной атомной темы академик Хлопкин и сообщил, что нужно отправляться на базу подводных лодок Северного флота и в качестве представителя научного руководства принять участие в длительном плавании на одном из новых атомоходов.

Меня включили в команду новейшего ракетоносца К-116, которым командовал капитан 2 ранга В.Т.Виноградов. Вместе со сто шестнадцатой шла в поход и еще одна субмарина — торпедная К-133 под началом кавторанга Л.Н.Столярова. Командующим отрядом был назначен контр-адмирал А.И.Сорокин, который находился на нашем корабле.

Вечером 1 февраля 1966 года две подлодки покинули базу в заливе Западная Лица и вышли в Баренцево море. Мороз минус 36 градусов, густой туман, видимость почти нулевая. Куда идем, с какой целью — непонятно. Лишь после погружения адмирал Сорокин объявил по внутрикорабельному радио о том, что нам предстоит выполнить уникальную задачу: пройти вокруг света.

Фиолетовый сюрприз

— Но ведь подобный прецедент уже существовал? В 1960-м американская атомная субмарина «Тритон» прошла вокруг «шарика» за 84 дня.

— Этот рейд не был, судя по всему, полностью автономным: есть свидетельства, что АПЛ несколько раз всплывала на поверхность, заходила на встречающиеся на ее пути американские военно-морские базы.

В СССР решили переплюнуть американцев по сложности поставленной задачи. Во-первых, речь шла об абсолютно автономном, абсолютно скрытном подводном переходе. И осуществить его должна была не одиночная подлодка, а группа кораблей. Это на порядок усложняло требования к навигации, связи.

Вдобавок идти пришлось по незнакомым территориям Мирового океана. В этих местах до нас русские моряки плавали только во времена Крузенштерна! Но в итоге все удалось выполнить. 26 марта оба атомохода благополучно дошли до Камчатки, за 52 дня намотав на винты более 20 тысяч миль. И хотя полностью морское кольцо вокруг Земли мы не замкнули, однако прошли через 3 океана — Северный, Атлантический и Тихий, а протяженность маршрута как раз равна длине экватора. Так что за этим переходом прочно закрепилось звание подводного кругосветного плавания.

Когда позднее информация о нашем походе просочилась за границу, американцы поначалу категорически заявили: это невозможно! Ведь тогда уже почти по всему Мировому океану были рассредоточены их системы обнаружения кораблей. И все-таки потом военному руководству США пришлось признать досадный для них факт: советским подводникам удалось проскользнуть незамеченными, К-116 и К-133 ни разу за все их долгое плавание не были запеленгованы противолодочными системами НАТО.

— Отряд адмирала Сорокина действительно одолел эти 40 000 километров под водой?

— Только один раз всплыли на поверхность. Это было перед входом в самый опасный район — пролив Дрейка у оконечности Южной Америки с его коварными течениями и многочисленными айсбергами. Потребовалось передать с нашей адмиральской К-116 на К-133 материалы, связанные с навигацией. А так все время шли под водой.

Забирались на 100 метров и глубже, но во время сильного шторма даже на большой глубине субмарины ощутимо валяло с борта на борт. Когда предстоял очередной сеанс связи между лодками, приходилось всплывать на 8–10 метров, чтобы могла работать так называемая звукоподводная связь.

Однажды во время очередного «рандеву» случился курьез. Вместо сигналов с К-133 наши радисты услышали в эфире какой-то непонятный писк. Оказалось, что вокруг нас плавает целое стадо касаток, которые, увидев рядом с собой возникшее из глубин стометровое чудище, активно обсуждают сей феномен друг с другом.

Время от времени поднимали перископ. Посмотреть в него было, конечно, много желающих, но, кроме наших командиров и штурманов, для остальных офицеров лодки окуляры этого прибора оставались недоступны.

Впрочем, для меня, штатского специалиста, адмирал Сорокин делал исключение и разрешал полюбоваться на океанские красоты. Помню, как поразила меня пляска огромных волн, увиденная у залива Дрейка. А еще очень яркое — в прямом смысле слова — впечатление оставил вид моря в районе острова Пасхи: поверхность воды переливалась фиолетовым цветом!

— А сам этот остров, другие участки заграничной суши вы видели?

— Нет. Для обеспечения полной скрытности похода наши подлодки шли, стараясь обходить далеко стороной острова и материковые берега.

Здравствуй, айсберг!

— Случались ли во время столь дальнего перехода какие-то ЧП?

— Однажды возникла опасная ситуация. Вдруг акустики доложили, что их приборы дают сигнал о неизвестном крупном подводном объекте, который быстро движется навстречу. Наши командиры предположили, что это американская субмарина. На всякий случай сыграли боевую тревогу.

Были опасения, что может произойти непреднамеренный подводный таран, но иностранная подлодка (если это была подлодка) короткое время спустя резко изменила курс и свернула в сторону. Видимо, там тоже обнаружили сближение с непонятным объектом, однако, судя по всему, даже предположить не могли, что это советская АПЛ.

— А другие внешние опасности? Атомоходы шли под водой через малоизученные районы, в том числе и те, где пасутся стада айсбергов. Могли ведь и столкнуться?

— Когда проходили через приполярные районы, огибая Южную Америку, пришлось очень внимательно контролировать обстановку. Сближение с очередным айсбергом подводники приспособились обнаруживать при помощи температурных датчиков: когда неподалеку появлялась плавающая ледяная гора, температура забортной воды резко падала на 2–3 градуса, и это служило надежным противоайсберговым индикатором.

Что касается каких-то аварий, то ничего сверхопасного за все время плавания на лодках не случилось. Пожалуй, наиболее серьезным техническим происшествием оказалось случившееся на К-116 частичное затопление отсека. И виновата в этом обычная консервная банка.

Для удаления мусора на подлодке предусмотрено особое устройство — ДУК. В одном из отсеков есть специальная труба, выходящая за борт. Снаружи и изнутри она закрывается поворотными крышками, причем механизм устроен так, что если открыта одна, то другая обязательно будет в закрытом положении — это исключает попадание забортной воды внутрь корабля. Пластиковый мешок с отходами заряжают в трубу, закрывают внутреннюю крышку, потом открывают наружную и выстреливают мешок сжатым воздухом.

Во время того ЧП я как раз оказался в этом отсеке, но на верхнем из трех его уровней. Подо мной двое матросов занимались рутинной возней с ДУКом, но вдруг, когда первый мусорный контейнер уже вылетел «на улицу», при открытии внутренней крышки оттуда хлынул поток воды! Чтобы предотвратить затопление, отсек по сигналу тревоги загерметизировали, отрезали от соседних и потом дали повышенное давление — атмосферы три. У всех, кто там оставался, от такого удара сразу уши заложило.

Неприятно, зато вода перестала прибывать. Моряки стали разбираться с злополучным ДУКом. В итоге выяснилось, что какая-то пустая жестянка из предыдущей партии мусора прорезала пластик, вылезла из мешка и зацепилась за край наружной крышки, мешая ей закрыться плотно. В итоге через получившийся зазор стала поступать вода.

Матросы изрядно помучились, отковыривая эту смявшуюся железяку. В то время, пока приводили ДУК в порядок, мусор пришлось удалять с подлодки через один из торпедных аппаратов.

Было и еще одно неприятное событие — на сей раз уже по части нашего доктора. При переходе через Тихий океан серьезно пострадал член экипажа, который обслуживал испарительную установку.

Дело в том, что пресную воду на субмарине получали из морской методом выпаривания. При этом, естественно, на трубках испарителя накапливались отложения солей, и их необходимо было регулярно удалять, для чего использовался так называемый лечебный цикл: сначала в трубки подавали горячий пар, а потом холодную воду, за счет резкого перепада температур солевая корка трескалась и отлетала от металла.

Однажды матрос, проводивший «лечебный цикл», ошибся и открыл заслонку трубы испарителя в тот момент, когда еще не была прекращена подача пара. В результате из трубы вырвалось на стоящего рядом моряка раскаленное облако температурой более 150 градусов! Оно пришлось как раз на область ниже пояса.

Ошпаренного тут же доставили в кают-компанию, где была устроена операционная. Корабельный врач Михаил Хуторецкий повозился с этим матросом — швы накладывал, перевязки делал. В итоге все «механизмы» у моряка сохранили работоспособность.

К слову сказать, однажды во время похода пациентом нашего доктора стал даже сам командир отряда. По каким-то причинам в течение довольно долгого периода времени у нас не проходила связь, и лодка шла в абсолютной изоляции от внешнего мира. Конечно, адмирал Сорокин очень нервничал по поводу возникшей нештатной ситуации, и это сказалось на состоянии его здоровья: у Анатолия Ивановича случился гипертонический криз.

Визит Нептуна

— Полтора месяца в тесном замкнутом пространстве. Не мучили приступы клаустрофобии, не одолевала тоска по облакам, солнцу? В чем проходили ваши подводные будни?

— Ну, ведь не пассажиром же я ехал! Приходилось работать, выполняя порученные мне задачи. Главная из них — отслеживать состояние активных зон реакторов, работоспособность энергетической установки в различных климатических условиях. А условия эти менялись в очень широких пределах: при переходе из тропиков в приполярные районы температура забортной воды менялась от +30 до -2 градусов по Цельсию. Проводили на лодке еще эксперименты, меняя режим работы различных агрегатов. А в остальное время.

Я жил в довольно комфортабельной двухместной каюте, взял с собой в поход книги. Кроме того, в бытовой жизни лодки регулярно происходили развлекательные мероприятия. Крутили кино, устраивали праздники по случаю всяких событий — например, отметили такой эпохальный факт, как пересечение экватора. В соответствии с давней традицией экипаж поздравил сам владыка морской — Нептун.

В этой роли выступил еще один штатский, шедший на лодке, — специалист по испарительным установкам Евгений Зуев: у него единственного из всех была борода. Членов экипажа крестили водой, щедро опрыскивая из ранцевых дегазаторов, а потом каждому вручили соответствующий диплом.

Отмечали также дни рождения членов экипажа. Всякий раз в честь очередного новорожденного лодка подвсплывала до тех пор, пока стрелка глубиномера не достигнет отметки, равной возрасту виновника торжества. После этого командир поздравлял его, вручал бутылку шампанского и торт, приготовленный корабельным коком Степаном Волошаном.

— Кстати, о шампанском. А как у вас там было с выпивкой и прочими «нарушениями безобразия»?

— По части горячительного никаких излишеств, конечно, не позволялось. В соответствии с установленным правилом в рационе подводников регулярно было в небольших количествах сухое вино — рислинг. У меня, признаюсь, существовали и дополнительные алкогольные сеансы. Через некоторое время после начала плавания стала одолевать бессонница, пропал аппетит — возможно, это следствие особого состава воздуха, которым мы дышали внутри субмарины. Так вот, наш врач прописал мне лекарство: я раз в несколько дней приходил в медпункт, и он наливал мне мензурку чистого спирта. Отлично помогало.

Упомяну еще об одной бытовой проблеме. На подлодке курить запрещено. Но как вытерпеть полуторамесячный «пост» курильщикам? Некоторые самые заядлые приспособились дымить нелегально — в реакторном отсеке, который оборудован мощной автономной системой вентиляции.

— Чем закончился уникальный подводный рейд?

— Когда добрались до базы на Камчатке, я вскоре улетел в Москву. А команды обоих атомоходов продолжили военную службу на Дальнем Востоке. Отправляясь в этот поход, подводные лодки имели полный штатный боезапас. Советское командование решило проверить, как будут действовать ракеты, прошедшие столь долгий путь в различных климатических поясах. А потому почти сразу по прибытии на камчатскую базу для К-116 были организованы стрельбы. Специально для этой цели в поход на АПЛ отправили с Северного флота лучшего ракетчика Льва Захарова.

За то беспримерное плавание участники его были награждены. Шестерым морякам — в том числе адмиралу Сорокину и обоим командирам субмарин — присвоили звание Героя Советского Союза. Других членов экипажей представили к орденам и медалям. Кроме того, всем офицерам сто шестнадцатой и сто тридцать третьей были выделены от правительства весьма серьезные материальные поощрения — им дали отдельные квартиры.

— А вас, представителя науки, как-то отметили?

— Руководство института представило меня к ордену Трудового Красного Знамени. Кроме того, за 52 дня похода мне причитались очень приличные командировочные с учетом надбавки за «подводность». Увы, эти деньги в итоге пропали: мы с женой решили ни них купить новую мебель, но когда супруга поехала в магазин, у нее в троллейбусе кто-то выпотрошил содержимое сумочки.

— Наверное, рассказывать о сверхдальнем маршруте АПЛ в ту пору вообще нельзя было?

— Лишь некоторое время спустя на XXIII съезде КПСС тогдашний министр обороны Малиновский в своем выступлении коротко упомянул об успешном плавании советских подлодок через три океана. Эта новость быстро облетела весь мир и стала настоящей сенсацией.

Мне долгие годы пришлось помалкивать об этом эпизоде биографии. Даже в нашем закрытом Курчатовском НИИ публичного сообщения не позволили сделать. О своих наблюдениях и выводах рассказал только нашим светилам — академикам Александрову и Хлопкину, в приватной обстановке, у них дома. Ни о каких научных публикациях речи быть не могло, все мои рабочие дневники я сразу по возвращении в институт отдал в первый отдел, там их следы и затерялись.

— Уцелели у вас на память о кругосветной эпопее какие-то сувениры?

— Храню в домашнем архиве несколько «нептуновских дипломов» и грамот, которые мне выдали на борту К-116 по случаю праздников. Но главная реликвия — это, конечно, подлинная карта. В первый же день похода моряки ее повесили в одном из отсеков атомохода и потом регулярно отмечали пройденный маршрут.

Когда отшвартовались у берегов Камчатки и уходили на берег, гляжу — а карта висит на переборке, никому не нужная! Снял ее и прихватил с собой. Естественно, понимал, что документ секретный, и потому практически никому не показывал, кроме своего институтского начальства. Ну а теперь те полувековой давности военные тайны уже всем известны. Так что можно карту демонстрировать публично.

Источник