- Временное правительство (Россия)

- Содержание

- Создание

- Первый состав

- Деятельность

- Реформа органов правопорядка и амнистия

- Апрельский кризис

- Июньский кризис

- Июльский кризис. Уход большевиков в подполье. Второе коалиционное правительство

- Государственное совещание в Москве

- Выступление Л. Г. Корнилова

- Третье коалиционное правительство. Созыв Предпарламента

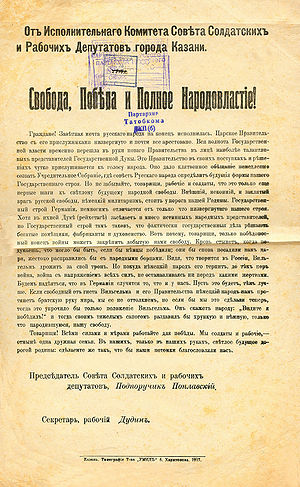

- Свержение Временного правительства

- Судьба членов Временного правительства

- Временное правительство России

- Содержание

- Создание

- Первый состав

- Деятельность

- Реформа органов правопорядка и амнистия

- Апрельский кризис

- Июньский кризис

- Июльский кризис. Уход большевиков в подполье. Второе коалиционное правительство

- Государственное совещание в Москве

- Выступление Л. Г. Корнилова

- Третье коалиционное правительство. Созыв Предпарламента

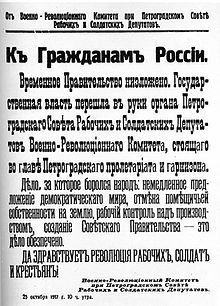

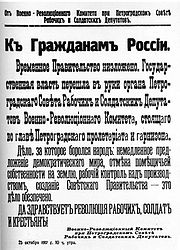

- Свержение Временного правительства

- Признания П. Н. Милюкова. Май — декабрь 1917 года

- Подпольная деятельность после Октябрьского переворота

- Судьба членов Временного правительства

Временное правительство (Россия)

Вре́менное прави́тельство (3 (16) марта 1917 — 26 октября (8 ноября) 1917) — высший законодательный и исполнительный орган государственной власти в России в период между Февральской и Октябрьской революциями.

Содержание

Создание

23 февраля 1917 года началась Февральская революция. 27 февраля Высочайшим указом деятельность IV Государственной думы была приостановлена. В ночь на 28 февраля (13 марта) 1917 года был создан Временный комитет IV Государственной думы, председателем которого стал М. В. Родзянко (октябрист, председатель IV Думы). В него вошли представители всех партий, входивших в Думу, кроме крайних правых.

Члены Комитета не собирались брать в свои руки всю полноту власти, они лишь хотели наладить контакт императора с восставшими широкими слоями, заставить Николая пойти на уступки. Но Комитет реальной властью не обладал, так как восставшие солдаты Петроградского гарнизона (170 тыс.) и вооруженные рабочие подчинялась лишь Петроградскому Совету, первое заседание которого состоялось вечером 27 февраля (12 марта). В стихийно появлявшихся по всей стране Советах прочную власть имели эсеры и меньшевики.

2 марта царь Николай II отрёкся от престола. 3 марта отрёкся и великий князь Михаил Александрович. При таком накале антимонархических настроений самодержавие пало. Возникла необходимость в создании новых органов власти в стране.

Исполком Петроградского Совета во главе с его председателем меньшевиком Н. С. Чхеидзе вступил в переговоры с Комитетом Думы и предложил ему образовать Временное правительство. Временное правительство объявило о выборах в Учредительное собрание. Был принят самый демократичный закон о выборах в Учредительное собрание: всеобщие, равные, прямые при тайном голосовании. Старые государственные органы были упразднены.

Это вовсе не означало, что Советы самоустранятся от власти. Задачей Советов стал контроль над деятельностью буржуазного Временного правительства. Власть Советов была огромной: 1 марта вышел знаменитый Приказ №1, фактически, переводивший армию под контроль солдатских Советов. После Февральской революции в России установилось двоевластие.

Первый состав

Неоднократно раздавались предложения, а потом требования к Николаю сформировать правительство доверия или ответственного министерства [1] . По рукам ходили лишь различные списки состава правительства. Однако император отклонил все предложения. Историк С. П. Мельгунов пишет:

«Никакого временного правительства ни в 16 г, ни в 17 г перед революцией не было выбрано. Предусмотрительные общественные деятели оказались совершенно неподготовленными к событиям, которые наступили в марте… Когда при общей растерянности в кабинете Временного исполнительного комитета 1 марта стали намечаться будущие министры, естественно было взяться за списки, ходившие уже по рукам…» [2]

К вечеру 2 марта Временный Комитет Государственной Думы назначил министров первого общественного кабинета министров. Всего в нём было 11 министров:

- Председатель Совета министров и министр внутренних дел — князь Г. Е. Львов,

- министр иностранных дел — кадетП. Н. Милюков,

- военный и морской министр — октябристА. И. Гучков,

- министр финансов — крупный предприниматель М. И. Терещенко,

- министр юстиции — трудовик А. Ф. Керенский,

- министр путей сообщения — кадет Н. В. Некрасов,

- министр торговли и промышленности — прогрессист А. И. Коновалов,

- министр просвещения — кадет А. А. Мануйлов,

- министр земледелия — кадет А. И. Шингарёв,

- обер-прокурор Святейшего Синода — центрист В. Н. Львов,

- государственный контролёр — октябрист И. В. Годнев.

«В начале революции Временное правительство, несомненно, пользовалось широким признанием всех здравомыслящих слоёв населения. Весь старший командный состав, всё офицерство многие войсковые части, буржуазия и демократические элементы, не сбитые с толку воинствующим социализмом, были на стороне правительства…» [3]

Свою первую программу правительство изложило в декларации, обнародованной 3 (16) марта 1917 года.

Деятельность

Немедленно после Февральской революции Временное правительство упразднило пост генерал-губернатора в Закавказье и Туркестане и передало власть комитетам, созданным из депутатов Думы, являвшихся местными уроженцами.

Три главные политические партии Кавказа — азербайджанская Мусульманская демократическая партия (Мусават), армянская Дашнакцутюн и Грузинская социал-демократическая сразу же после Февральской революции в ответ на признание Временного правительства получили гарантии автономии в рамках будущей федеративной России.

Реформа органов правопорядка и амнистия

В первые недели февральской революции были ликвидированы комитеты по делам печати, полицейские и жандармские управления. Упразднённые должности и учреждения были заменены комиссарами Временного правительства.

3 марта новый министр юстиции Керенский встретился с членами Петроградского совета присяжных, которых он ознакомил с программой деятельности министерства на ближайшее время: пересмотр уголовных, гражданских, судопроизводственных и судоустройственных законов. В частности, «еврейское равноправие по всей полноте», предоставление женщинам политических прав. В дальнейшем также была учреждена особая следственная комиссия для расследования и предания суду бывших должностных и частных лиц. По результатам работы комиссии, в частности, был осуждён Сенатом и приговорён к пожизненной каторге генерал В. А. Сухомлинов, бывший военный министр, признанный виновным в неподготовленности русской армии к войне. Большинство фигурантов расследования были освобождены за отсутствием в их деятельности состава преступления.

2 марта Керенский издал указ, предписывающий прокурорам страны освободить всех политических заключённых (и передать им поздравления от имени нового правительства).

6 марта в России была объявлена всеобщая амнистия. На свободе оказались около 90 тысяч заключённых, среди которых были тысячи воров и налётчиков, прозванных в народе «птенцами Керенского» [4] [5] .

Апрельский кризис

18 апреля (1 мая) 1917 разразился первый правительственный кризис, завершившийся образованием 5 (18) мая 1917 первого коалиционного правительства с участием социалистов. В его состав вошли:

- Председатель Совета министров — Г. Е. Львов,

- министр внутренних дел — Г. Е. Львов,

- министр иностранных дел — М. И. Терещенко,

- военный министр — А. Ф. Керенский,

- морской министр — А. Ф. Керенский,

- министр финансов — А. И. Шингарёв,

- министр юстиции — П. Н. Переверзев,

- министр путей сообщения — Н. В. Некрасов,

- министр торговли и промышленности — А. И. Коновалов,

- министр просвещения — А. А. Мануйлов,

- министр земледелия — В. М. Чернов,

- министр труда — М. И. Скобелев,

- министр продовольствия — А. В. Пешехонов,

- министр государственного призрения — Д. И. Шаховской,

- министр почт и телеграфов — И. Г. Церетели,

- обер-прокурор Святейшего Синода — В. Н. Львов,

- государственный контролёр — И. В. Годнев.

Партии эсеров и меньшевиков, превратившись в правительственные партии, получили возможность реализовать свои программные цели. По их инициативе 6 (19) мая 1917 была обнародована декларация, в которой Временное правительство обещало подготовить радикальную аграрную реформу. Однако эти намерения ограничились обещаниями.

Июньский кризис

3-24 июня первый всероссийский съезд 18 июня демонстрация против Временного правительства

Июльский кризис. Уход большевиков в подполье. Второе коалиционное правительство

Недовольство народных масс политикой коалиционного правительства вылились во второй (июньский), а затем третий (июльский) правительственный кризис.

2 (15) июля 1917 министры-кадеты ушли в отставку.

4 (17) июля 1917 Временное правительство ввело в Петрограде военное положение, начало преследование большевиков, расформировало части, принимавшие участие в демонстрации 3 (16) июля 1917, ввело смертную казнь на фронте.

В разгар июльского кризиса финский сейм провозгласил независимость Финляндии от России во внутренних делах и ограничил компетенцию Временного правительства вопросами военной и внешней политики. 12 (25) июля Сейм направил в адрес Временного правительства требование признать «неотъемлемые права Финляндии».

24 июля (6 августа) 1917 было сформировано второе коалиционное правительство, в которое вошли 7 эсеров и меньшевиков, 4 кадета, 2 радикальных демократа и 2 беспартийных. Председателем правительства стал Керенский. Он проводит политику лавирования между основными политическими силами страны («бонапартизма»), которая, однако, вызывает недовольство в обоих лагерях.

В состав второго коалиционного правительства вошли:

- Председатель Совета министров — А. Ф. Керенский,

- Заместитель председателя Совета министров — Н. В. Некрасов,

- министр внутренних дел — эсер Н. Д. Авксентьев,

- министр иностранных дел — М. И. Терещенко,

- военный министр — А. Ф. Керенский,

- морской министр — А. Ф. Керенский,

- министр финансов — Н. В. Некрасов,

- министр юстиции — А. С. Зарудный;

- министр путей сообщения — П. П. Юренев,

- министр торговли и промышленности — С. Н. Прокопович,

- министр просвещения — С. Ф. Ольденбург,

- министр земледелия — В. М. Чернов,

- министр труда — М. И. Скобелев,

- министр продовольствия — А. В. Пешехонов,

- министр государственного призрения — И. Н. Ефремов,

- министр почт и телеграфов — А. М. Никитин,

- обер-прокурор Святейшего Синода — А. В. Карташёв,

- государственный контролёр — Ф. Ф. Кокошкин.

Государственное совещание в Москве

12-15 (25-28) августа состоялось созванное Временным правительством Государственное совещание в Москве.

Выступление Л. Г. Корнилова

Верховный главнокомандующий генерал-от-инфантерии Л. Г. Корнилов, на основании предварительной договоренности с А. Ф. Керенским, двинул на Петроград войска под командованием генерала Крымова. Керенский в последний момент изменил свою позицию, назвав действия Верховного главнокомандующего «контрреволюционным мятежом». Большевики поддержали Временное правительство. После самоубийства генерала Крымова казаки, стоявшие у Пулковских высот, разошлись.

Третье коалиционное правительство. Созыв Предпарламента

С целью противодействия Петросовету Керенский образовал 1 (14) сентября 1917 новый орган власти — Директорию («Совет пяти»), которая провозгласила Россию республикой и распустила IV Государственную думу.

14 (27) сентября 1917 было открыто Всероссийское Демократическое совещание с участием всех политических партий. Демократическое совещание должно было решить вопрос о власти. Большевики его демонстративно покинули.

25 сентября (8 октября) 1917 Керенский создаёт третье коалиционное правительство, в которое вошли:

- Председатель Совета министров — А. Ф. Керенский,

- Заместитель председателя Совета министров — кадет А. И. Коновалов,

- министр внутренних дел — меньшевик А. М. Никитин,

- министр иностранных дел — М. И. Терещенко,

- военный министр — А. И. Верховский,

- морской министр — Д. Н. Вердеревский,

- министр финансов — М. В. Бернацкий,

- министр юстиции — меньшевик П. Н. Малянтович,

- министр путей сообщения — А. В. Ливеровский,

- министр торговли и промышленности — кадет А. И. Коновалов,

- министр просвещения — С. С. Салазкин,

- министр земледелия — эсер С. Л. Маслов,

- министр труда — меньшевик К. А. Гвоздев,

- министр продовольствия — С. Н. Прокопович,

- министр государственного призрения — кадет Н. М. Кишкин,

- министр почт и телеграфов — А. М. Никитин,

- обер-прокурор Святейшего Синода — А. В. Карташёв,

- государственный контролёр — кадет С. А. Смирнов.

- председатель экономического совета — С. Н. Третьяков

Теперь в составе Временного правительства вошли 6 кадетов, 1 эсер, 3 меньшевика, 2 трудовика, 1 «независимый» и 2 военных специалиста. Большевики, приглашенные к сотрудничеству в правительстве, взяли курс на вооружённый захват власти.

Свержение Временного правительства

26 октября (8 ноября) 1917 в 2 часа 10 минут Временное правительство было арестовано.

17 (30) ноября) 1917 Временное правительство обратилось к народу через кадетскую газету «Наша речь» с последними словами:

«Октябрьский мятеж… работу Временного правительства оборвал за несколько дней до всенародных и свободных выборов в Учредительное собрание… Измученные трёхлетней войной, солдатская и рабочая массы, соблазнённые заманчивыми лозунгами „немедленного мира, хлеба и земли“, справедливыми по существу, но неосуществимыми немедленно, взяли в руки оружие, арестовали Временное правительство, стали захватывать важнейшие государственные учреждения, уничтожать гражданские свободы и угрожать жизни и безопасности граждан, беззащитных перед лицом начавшейся анархии… Опасаясь, что насилие не остановится и перед тем, чтобы поднять руку даже и на Учредительное Собрание, если оно не будет творить их волю, Временное правительство призывает всех граждан армии и тыла к единодушной защите Учредительного собрания для обеспечения ему возможности властно и твёрдо выразить народную волю…»

Судьба членов Временного правительства

Неэмигрировавшие члены Временного правительства были практически поголовно репрессированы в СССР (за исключением умерших своей смертью).

Источник

Временное правительство России

| Временное правительство России | |

|---|---|

| |

| Печать Временного правительства | |

| |

| Проект герба | |

| |

| Заседание первого состава Временного правительства | |

| Общая информация | |

| Страна |  Россия Россия |

| Дата создания | 2 (15) марта 1917 года |

| Предшествующее ведомство | Совет министров Российской империи Император всероссийский |

| Дата упразднения | 26 октября (8 ноября) 1917 года |

| Заменено на | Временное Всероссийское правительство, Комуч, Вооружённые силы Юга России, СНК РСФСР, ВЦИК, Всероссийский съезд Советов и СНК СССР |

| Председатель | Г. Е. Львов (первый) |

| А. Ф. Керенский (последний) | |

Вре́менное прави́тельство (2 (15) марта [1] 1917 — 26 октября (8 ноября) 1917) — высший законодательный и исполнительный орган государственной власти в России в период между Февральской и Октябрьской революциями.

Предпосылки революции

Содержание

Создание

26 февраля (11 марта) 1917 года Высочайшим указом деятельность IV Государственной думы была приостановлена. Вечером 27 февраля (12 марта) был создан Временный комитет Государственной думы, председателем которого стал М. В. Родзянко (октябрист, председатель IV Думы). Комитет взял на себя задачу по восстановлению государственного и общественного порядка. Комитет не обладал, однако, полнотой фактической власти, так как мятежные солдаты Петроградского гарнизона (170 тыс.) и рабочие склонялись к поддержке Петроградского совета, первое заседание которого состоялось также вечером 27 февраля (12 марта). В стихийно появлявшихся на местах советах преобладающее влияние имели эсеры и меньшевики.

1 (14) марта на расширенном заседании Временного комитета Думы с участием Центрального комитета кадетской партии и Бюро прогрессивного блока [2] , а также представителей Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов [3] был согласован состав первого общественного кабинета, о формировании которого было объявлено на следующий день. Позднее новое правительство объявило о выборах в Учредительное собрание; был принят демократичный закон о выборах в Учредительное собрание: всеобщие, равные, прямые при тайном голосовании. Старые государственные органы были упразднены.

2 (15) марта император Николай II отрёкся от престола с передачей права наследования великому князю Михаилу Александровичу, который, в свою очередь, обнародовал 3 (16) марта акт о намерении принять верховную власть только после того, как на Учредительном собрании выразится народная воля относительно окончательной формы правления в стране.

Параллельно продолжали функционировать Советы, одной из задач которых стал контроль над деятельностью Временного правительства. 1 (14) марта вышел Приказ №1, фактически переводивший армию под контроль солдатских комитетов. В результате в России установилось двоевластие.

Первый состав

Неоднократно раздавались предложения, а потом требования к Николаю сформировать правительство доверия или ответственного министерства [4] . По рукам ходили лишь различные списки состава правительства. Однако император отклонил все предложения. Историк С. П. Мельгунов пишет:

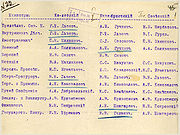

К вечеру 2 (15) марта, после переговоров с Исполнительным комитетом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Временный комитет Государственной думы объявил следующий состав нового Правительства. Всего в нём было 11 министров:

- Председатель Совета Министров и министр внутренних дел — князь Г. Е. Львов (бывший член 1-й Государственной думы, председатель главного комитета Всероссийского земского союза);

- министр иностранных дел — кадетП. Н. Милюков (член Государственной думы от города Петрограда));

- министр юстиции — «трудовик»А. Ф. Керенский (член Государственной думы от Саратовской губернии, товарищ председателя Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов);

- министр путей сообщения — кадет Н. В. Некрасов (товарищ председателя Государственной думы);

- министр торговли и промышленности — прогрессист А. И. Коновалов (член Государственной думы от Костромской губернии, товарищ председателя Военно-промышленного комитета);

- министр просвещения — кадет, профессор А. А. Мануйлов (бывший член Государственного совета, бывший ректор Московского университета);

- военный и временно морской министр — октябристА. И. Гучков (член Государственного совета, председатель Военно-промышленного комитета);

- министр земледелия — кадет А. И. Шингарёв (член Государственной думы от Петрограда);

- министр финансов — крупный предприниматель М. И. Терещенко;

- обер-прокурор Святейшего Синода — центрист В. Н. Львов (член Государственной думы от Самарской губернии);

- государственный контролёр — октябрист И. В. Годнев (член Государственной думы от Казанской губернии).

«В начале революции Временное правительство, несомненно, пользовалось широким признанием всех здравомыслящих слоёв населения. Весь старший командный состав, всё офицерство многие войсковые части, буржуазия и демократические элементы, не сбитые с толку воинствующим социализмом, были на стороне правительства…» [6]

Свою первую программу правительство изложило в декларации, обнародованной 3 (16) марта 1917 года.

Деятельность

Немедленно после Февральской революции Временное правительство упразднило пост генерал-губернатора в Закавказье и Туркестане и передало власть комитетам, созданным из депутатов Думы, являвшихся местными уроженцами.

Три главные политические партии Кавказа — азербайджанская Мусульманская демократическая партия (Мусават), армянская Дашнакцутюн и Грузинская социал-демократическая сразу же после Февральской революции в ответ на признание Временного правительства получили гарантии автономии в рамках будущей федеративной России.

Реформа органов правопорядка и амнистия

В первые недели февральской революции были ликвидированы комитеты по делам печати, полицейские и жандармские управления. Упразднённые должности и учреждения были заменены комиссарами Временного правительства.

- 2 (15) марта новый министр юстиции А. Ф. Керенский сделал распоряжение, предписывающее прокурорам страны немедленно освободить всех политических заключённых (и передать им поздравления от имени нового правительства), а также сосланных в Сибирь членов Государственной думы и об обеспечении им почётного возвращения в Петроград.

- 3 (16) марта министр юстиции А. Ф. Керенский встретился с членами Петроградского совета присяжных поверенных, которых он ознакомил с программой деятельности министерства на ближайшее время: пересмотр уголовных, гражданских, судопроизводственных и судоустройственных законов. В частности, «еврейское равноправие по всей полноте», предоставление женщинам политических прав.

В тот же день им же предложено мировым судьям Петрограда принять участие в образовании временных судов для разрешения недоразумений, возникающих в Петрограде между солдатами, населением и рабочими.

- 4 (17) марта Председатель Совета Министров и одновременно министр внутренних дел князь Г. Е. Львов отдал распоряжение о временном отстранении местных губернаторов и вице-губернаторов от исполнения своих обязанностей, которые были возложены на местных председателей губернских земских управ в качестве «губернских комиссаров Временного правительства», а на председателей уездных земских управ были возложены обязанности уездных исправников, одновременно оставляя за означенными лицами и общее руководство заведуемыми ими управами. Полиция подлежала переформированию в милицию.

- 5 (18) марта учреждена чрезвычайная следственная Комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих должностных лиц (Положение об этой Комиссии утверждено 11 марта). По результатам работы комиссии, в частности, был осуждён Сенатом и приговорён к пожизненной каторге генерал В. А. Сухомлинов, бывший военный министр, признанный виновным в неподготовленности русской армии к войне. Большинство фигурантов расследования были освобождены за отсутствием в их деятельности состава преступления.

- 6 (19) марта упразднены охранные отделения.

В России объявлена общая политическая амнистия, а равно сокращены наполовину сроки заключения лицам, содержавшимся под стражей по приговорам судебных мест за общие уголовные преступления. На свободе оказались около 90 тысяч заключённых, среди которых были тысячи воров и налётчиков, прозванных в народе «птенцами Керенского» [7] [8] .

- 7 (20) марта была взята под стражу в Царском Селе бывшая императрица Александра Фёдоровна. 9 марта туда же из города Могилёва был доставлен и отрекшийся император Николай II, также лишённый свободы 7 марта.

- 10 (23) марта упразднён Департамент полиции и учреждено «Временное Управление по делам общественной полиции и по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан».

В этот же день Совет Министров постановил временно, впредь до установления постоянного Правительства, именовать себя «Временным правительством».

- 12 (25) марта вышло постановление об отмене смертной казни. Приказом по армии и флоту отменено учреждение военно-полевых судов.

- 15 (28) марта Временное правительство предоставило губернским комиссарам решать вопрос о приёме в милицию «достойных из числа бывших чинов полиции и жандармов». Временное правительство предложило передать сыскные отделения Министерству юстиции, возложив на губернских комиссаров обязанность «озаботиться, чтобы учреждения эти возобновили свою деятельность как можно скорее». При Министерстве юстиции создали Бюро уголовного розыска, политическую разведку при Министерстве внутренних дел, контрразведку при Генштабе и осведомительный отдел при Петроградском градоначальстве.

- 13 (26) апреля был расформирован Отдельный корпус жандармов и жандармские полицейские управления железных дорог. Имущество корпуса передали военному ведомству, архивы — главному штабу, а дела губернских жандармских управлений — комиссиям из представителей суда и местных комиссаров Временного правительства.

- 17 (30) апреля Временное правительство утвердило «Временное положение о милиции», закрепив правовые основы её деятельности. Комиссарам поручили руководить деятельностью милиции в губерниях и уездах. Принципом управления в милиции стало единоначалие. Начальник милиции (их избирали и увольняли земские управы из достигших 21 года русских поданных) решал вопросы комплектования кадров, их перемещения, определял размеры окладов, мог накладывать взыскания, формировать временные кадры. Ему поручили формировать разведочное бюро (для борьбы с уголовной преступностью), которое затем утверждал местный Комитет народной власти. Финансирование милиции предполагали за счёт средств бывшей полиции. Это не удалось, так как Министерство внутренних дел запретило расходовать более 50 % от сумм на содержание полиции. Работал и циркуляр об обязательной выплате в полном объёме денежного содержания чинам бывшей полиции.

Города делились на районы, районы на уезды, уезды на участки. Местные органы самоуправления выбирали начальников городской, уездной, районной, участковой милиции и их помощников. Контроль за деятельностью милиции возложили на комиссаров милиции и его помощников, работавших в каждом участке милиции (их назначало и увольняло Министерство внутренних дел). Комиссар милиции подчинялся комиссарам Временного правительства и отвечал за создание и деятельность судебно-следственной комиссии для рассмотрения дел всех задержанных не более суток и проверки правомерности арестов. До полного формирования и перехода под городское самоуправление, милиция подчинялась председателю Исполнительного комитета народной власти. Общее руководство милицией страны возложили на Министерство внутренних дел.

По другому постановлению от 17 (30) апреля на местах было решено распустить рабочую милицию, созданную местными Советами рабочих и солдатских депутатов для поддержания порядка при массовых мероприятиях и организации охраны фабрик и заводов.

- 24 апреля вышло постановление об упразднении полиции городов бывшего Дворцового ведомства и о порядке послеслужебного обеспечения служивших в названной полиции.

- 3 (16) июня вышло постановление Временного правительства об утверждении Инструкции об употреблении оружия служащими в милиции при исполнении служебных обязанностей.

- 19 июня Временное Управление по делам общественной милиции и по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан переименовывается в «Главное Управление по делам милиции и по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан».

Апрельский кризис

18 апреля (1 мая) 1917 разразился первый правительственный кризис, завершившийся образованием 5 (18) мая 1917 первого коалиционного правительства с участием социалистов. Он был вызван общей социальной напряженностью в стране. Катализатором стала нота П. Н. Милюкова от 18-го апреля правительствам Англии и Франции (в ней Милюков заявил, что Временное правительство будет продолжать войну до победного конца и выполнит все договоры царского правительства). Противоборствующими сторонами являлись Империалистическая буржуазия и массы. Это привело к народному возмущению, которое перелилось в массовые митинги и демонстрации (18-го апреля собрались солдаты Финского, Московского, 180 полков и часть 2-го Балтийского флота- всего около 15 тыс. солдат, 21 апреля вышло около 100 тысяч рабочих) с требованием немедленного прекращения войны, отставки П. Н. Милюкова и А. И. Гучкова и передачи власти Советам. После П. Н. Милюков и А. И. Гучков вышли из правительства. 5 мая между Временным правительством и Исполкомом Петроградского Совета было достигнуто соглашение о создании коалиции. В его состав вошли:

- Министр-председатель и министр внутренних дел — князь Г. Е. Львов;

- военный и морской министр — А. Ф. Керенский;

- министр юстиции — П. Н. Переверзев;

- министр иностранных дел — М. И. Терещенко;

- министр путей сообщения — Н. В. Некрасов;

- министр торговли и промышленности — А. И. Коновалов;

- министр народного просвещения — А. А. Мануйлов;

- министр финансов — А. И. Шингарёв;

- министр земледелия — В. М. Чернов;

- министр почт и телеграфов — И. Г. Церетели;

- министр труда — М. И. Скобелев;

- министр продовольствия — А. В. Пешехонов;

- министр государственного призрения — князь Д. И. Шаховской;

- обер-прокурор Святейшего Синода — В. Н. Львов;

- государственный контролёр — И. В. Годнев.

В правительстве 10 мест было у буржуазных партий, 6 — у социалистов.

Партии эсеров и меньшевиков, превратившись в правительственные партии, получили возможность реализовать свои программные цели [источник не указан 1157 дней] . По их инициативе 6 (19) мая 1917 была обнародована декларация, в которой Временное правительство обещало подготовить радикальную аграрную реформу. Однако эти намерения ограничились обещаниями.

Июньский кризис

Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 3—24 июня (16 июня — 7 июля), на котором преобладали эсеры и меньшевики, поддержал буржуазное Временное правительство и отклонил требование большевиков о прекращении войны и передаче власти Советам. Это усилило возмущение масс. Антидемократические действия Временного правительства (в частности, распоряжение от 7 (20) июня о конфискации дачи бывшего царского министра П. Н. Дурново, где помещались рабочий клуб и учреждения профсоюзов Выборгского района) привели к тому, что 8 (21) июня забастовали рабочие 29 заводов Петрограда. ЦК и ПК РСДРП (б), чтобы придать выступлению организованный характер, в тот же день назначили на 10 (23) июня мирную демонстрацию рабочих и солдат. По настоянию соглашателей съезд Советов 9 (22) июня запретил демонстрацию. Соглашатели обвинили большевиков в «военном заговоре». ЦК РСДРП (б), не желая противопоставлять себя съезду, в ночь с 9 на 10 (с 22 на 23) июня постановил отменить демонстрацию. Большевики с трудом удерживали революционный энтузиазм рабочих и солдат [источник не указан 945 дней] . Кадеты, эсеры, меньшевики обрушились с нападками на большевиков, рабочих и революционных солдат. Боясь потерять доверие народа, эсеро-меньшевистские лидеры вынуждены были принять на съезде решение о проведении 18 июня (1 июля) общеполитической демонстрации под знаком доверия Временному правительству. Вопреки ожиданиям соглашателей, подготовлявшаяся большевиками демонстрация, в которой участвовало около 500 тыс. чел., прошла под лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Хлеба, мира, свободы!». Под этими же лозунгами прошли демонстрации в Москве, Минске, Иваново-Вознесенске, Твери, Нижнем Новгороде, Харькове и др. городах. Июньская демонстрация показала, что «кризис неслыханных размеров надвинулся на Россию. » (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 32, с. 362). Июньский кризис не вылился в кризис буржуазной власти, но он выявил крепнущее единство требований и действий рабочих и солдат, возросшее влияние партии большевиков в массах. Причины его возникновения не были устранены. Следствием этого явились Июльские дни 1917.

Июльский кризис. Уход большевиков в подполье. Второе коалиционное правительство

3 июля делегация Временного правительства, возглавляемая министрами Терещенко и Церетели, признала автономию Украинской Центральной рады. При этом делегация без согласования с Правительством согласилась с домогательством Центральной рады и включила в состав автономии все юго-западные губернии России. В знак протеста против этих действий 2 (15) июля 1917 министры-кадеты ушли в отставку [9] .

3 (16) июля 1917 года в Петрограде начались подготовленные большевиками [нейтральность?] антиправительственные выступления. Демонстрация, заявленная как мирная, быстро переросла в вооружённое противостояние демонстрантов с городскими жителями и частями Петроградского гарнизона, верными Правительству [10] [11] [12] [13] :253 .

4 (17) июля 1917 года [источник не указан 1048 дней] Временное правительство ввело в Петрограде военное положение, начало преследование большевиков, расформировало части, принимавшие участие в демонстрации 3 (16) июля 1917, ввело смертную казнь на фронте.

В разгар июльского кризиса финский сейм провозгласил независимость Финляндии от России во внутренних делах и ограничил компетенцию Временного правительства вопросами военной и внешней политики. 12 (25) июля Сейм направил в адрес Временного правительства требование признать «неотъемлемые права Финляндии».

24 июля (6 августа) 1917 было сформировано второе коалиционное правительство, в которое вошли 7 эсеров и меньшевиков [источник не указан 1048 дней] , 4 кадета, 2 радикальных демократа и 2 беспартийных. Председателем правительства стал Керенский. Он проводит политику лавирования между основными политическими силами страны («бонапартизма»), которая, однако, вызывает недовольство в обоих лагерях.

В состав второго коалиционного правительства вошли:

- Министр-председатель и военный и морской министр — А. Ф. Керенский;

- заместитель Министра-председателя и министр финансов — Н. В. Некрасов;

- министр внутренних дел — эсер Н. Д. Авксентьев;

- министр иностранных дел — М. И. Терещенко;

- министр юстиции — А. С. Зарудный;

- министр народного просвещения — С. Ф. Ольденбург;

- министр торговли и промышленности — С. Н. Прокопович;

- министр земледелия — В. М. Чернов;

- министр почт и телеграфов — А. М. Никитин;

- министр труда — М. И. Скобелев;

- министр продовольствия — А. В. Пешехонов;

- министр государственного призрения — И. Н. Ефремов;

- министр путей сообщения — П. П. Юренев;

- обер-прокурор Святейшего Синода — А. В. Карташёв;

- государственный контролёр — Ф. Ф. Кокошкин.

Государственное совещание в Москве

12-15 (25-28) августа состоялось созванное Временным правительством Государственное совещание в Москве.

Выступление Л. Г. Корнилова

Верховный главнокомандующий генерал-от-инфантерии Л. Г. Корнилов, на основании предварительной договоренности с А. Ф. Керенским, двинул на Петроград войска под командованием генерала Крымова. Керенский в последний момент изменил свою позицию [14] , назвав действия Верховного главнокомандующего «контрреволюционным мятежом». Большевики поддержали Временное правительство. После самоубийства генерала Крымова казаки, стоявшие у Пулковских высот, разошлись.

Третье коалиционное правительство. Созыв Предпарламента

С целью противодействия Петросовету Керенский образовал 1 (14) сентября 1917 новый орган власти — Директорию («Совет пяти»), которая провозгласила Россию республикой и распустила IV Государственную думу.

14 (27) сентября 1917 было открыто Всероссийское демократическое совещание с участием всех политических партий. Демократическое совещание должно было решить вопрос о власти. Большевики его демонстративно покинули.

25 сентября (8 октября) 1917 Керенский создаёт третье коалиционное правительство, в которое вошли:

- Министр-председатель и Верховный главнокомандующий — эсер А. Ф. Керенский;

- заместитель Министра-председателя и министр торговли и промышленности — кадет А. И. Коновалов;

- министр внутренних дел и министр почт и телеграфов — меньшевик А. М. Никитин;

- министр иностранных дел — М. И. Терещенко;

- военный министр — А. И. Верховский;

- морской министр — Д. Н. Вердеревский;

- министр финансов — М. В. Бернацкий;

- министр юстиции — меньшевик П. Н. Малянтович;

- министр путей сообщения — А. В. Ливеровский;

- министр народного просвещения — С. С. Салазкин;

- министр земледелия — эсер С. Л. Маслов;

- министр труда — меньшевик К. А. Гвоздев;

- министр продовольствия — С. Н. Прокопович;

- министр государственного призрения — кадет Н. М. Кишкин;

- обер-прокурор Святейшего Синода — кадет А. В. Карташёв;

- государственный контролёр — кадет С. А. Смирнов;

- председатель экономического совета — С. Н. Третьяков.

Теперь в составе Временного правительства вошли 4 кадета, 2 эсера, 3 меньшевика, 1 трудовик, 1 «независимый» и 2 военных специалиста.

Свержение Временного правительства

26 октября (8 ноября) 1917 в 2 часа 10 минут Временное правительство было арестовано.

17 (30) ноября 1917 Временное правительство обратилось к народу через кадетскую газету «Наша речь» с последними словами:

«Октябрьский мятеж… работу Временного правительства оборвал за несколько дней до всенародных и свободных выборов в Учредительное собрание… Измученные трёхлетней войной, солдатская и рабочая массы, соблазнённые заманчивыми лозунгами „немедленного мира, хлеба и земли“, справедливыми по существу, но неосуществимыми немедленно, взяли в руки оружие, арестовали Временное правительство, стали захватывать важнейшие государственные учреждения, уничтожать гражданские свободы и угрожать жизни и безопасности граждан, беззащитных перед лицом начавшейся анархии… Опасаясь, что насилие не остановится и перед тем, чтобы поднять руку даже и на Учредительное Собрание, если оно не будет творить их волю, Временное правительство призывает всех граждан армии и тыла к единодушной защите Учредительного собрания для обеспечения ему возможности властно и твёрдо выразить народную волю…»

Признания П. Н. Милюкова. Май — декабрь 1917 года

В 1983 году, за рубежом, было опубликовано признание главного либерального идеолога Февральской революции, министра первого состава Временного правительства П. Н. Милюкова, которое он сделал в узком кругу единомышленников после своей отставки, в мае 1917 г., [15] , и затем изложил в одном из писем вскоре после Октябрьского переворота [16] :

«В ответ на поставленные вами вопросы, как я смотрю на совершенный нами переворот (Февральскую революцию), я хочу сказать… того, что случилось, мы, конечно, не хотели… Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета, что громадную разруху в армии остановим быстро, если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, поплатимся за свержение царя лишь некоторой отсрочкой этой победы. Надо сознаться, что некоторые, даже из нашей партии, указывали нам на возможность того, что произошло потом… Конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность лежит на нас. Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войной для производства переворота было принято нами вскоре после начала войны, вы знаете также, что наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту колебался дать свое согласие на производство переворота, понимаете также, каково должно быть мое внутреннее состояние в настоящее время. История проклянет вождей, так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю. Что же делать теперь, спросите вы. Не знаю, то есть внутри мы все знаем, что спасение России — в возвращении к монархии, знаем, что все события последних двух месяцев явно доказывают, что народ не способен был принять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие, голосующие за республику, делают это из страха. Все это ясно, но признать этого мы не можем. Признание есть крах всего дела, всей нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями».

Подпольная деятельность после Октябрьского переворота

Члены Временного правительства сорганизовались в подполье и предприняли попытку сохранить организованные формы правительства. Большинство из членов Временного правительства считали своей задачей сохранение правительственного аппарата в предвидении скоро краха большевизма. Временное правительство в подполье ограничивало свою деятельность поддержкой подрывной работы политического саботажа [17] .

После падения Гатчины, 1 ноября духонинская Ставка и Общеармейский комитет автоматически становились самоорганизующимся центром противобольшевицкой акции [18] . Временному правительству предлагалось (например, Черемисов советовал Керенскому) собраться в Могилеве, в Ставке, оказав ей поддержку и сделав её положение более определенным в вопросе оснований для противостояния с большевистским Петроградом. Позиции генерала Духонина значительно усилились бы, если бы в Могилеве наряду с властью военной появилась, с прибытием остатков «законного Временного правительства» и власть политическая [19] .

Министр внутренних дел Никитин — посчитавший совершенно неправильной позицию Временного правительства по вопросу о своей дальнейшей деятельности, по отношению к попытке воссоздать в России верховную власть и в связи с фактическим отказом хотя бы морально поддержать генерала Духонина в момент, когда большевики начали от него требовать решения вопроса о перемирии — был вынужден отказаться от участия в работе правительства [17] .

Деятельность Временного «подпольного» правительства следует рассматривать в контексте призыва «не расточать сил перед Учредительным Собранием» и надежд революционной демократии на фактор Учредительного Собрания, по результатам которого большевики гарантированно должны были распрощаться с захваченной властью, с одновременным отказом против вооруженной борьбы с большевиками до созыва Собрания из-за уверенности в торжестве контрреволюции в случае, если большевизм будет раздавлен при помощи силы.

Выдержка из речи Д. С. Мережковского на митинге писателей, по словам историка революции С. П. Мельгунова, выражала мнение довольно широких общественных кругов [19] :

«Солнце русской земли» потушить нельзя. Когда оно взойдет, исчезнут все призраки. Или, может быть, упырь захочет потушить солнце? Ну что же, пусть попробует. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что на Учредительном Собрании Ленин сломает себе голову

Однако надежды на Учредительное Собрание привели к ещё большему снижению общественной сопротивляемости большевизму и означали фактическое признание октябрьской победы большевиков. Самогипнозом лозунга «до Учредительного Собрания» была парализована воля к сопротивлению даже у активных людей, приспособленных к активной борьбе. Атмосфера уверенности в том, что новая власть не может не созвать Учредительное Собрание на деле означала временную капитуляцию перед новой эфемерной властью. По словам Ленина все, что происходило кругом, определялось словами «болтовня и каша». С. П. Мельгунов констатирует, что в действительности наблюдавшееся многими разложение большевизма значительно отставало от темпов разложения направляемой революционной демократией антибольшевистской акции [20] .

Временное правительство пребывало в полной уверенности, что жизнь вскоре вернется в старое русло. Правительство в подполье продолжало ассигновки 10 млн руб. Особому Совещанию по топливу на цели погашения срочных платежей «по продовольствию, обмундированию и на инструменты», 7½ млн руб. ссуды на заготовку дров городскому самоуправлению, отпустило 431 тыс. руб. на переоборудование технических железнодорожных училищ и т. д. Правительство обсуждало и вопрос об ассигновании 4 млн. 800 тыс. «для разработки сланцев под Петербургом». Только с исчерпанием наличных в Государственном Банке после его захвата 14 ноября большевиками прекратилась финансово-административная деятельность подпольного Временного правительства [19] .

Судьба членов Временного правительства

Из семнадцати членов последнего Временного правительства, восемь эмигрировали в 1918—1920 годах. Все они умерли своей смертью, за исключением С. Н. Третьякова (завербован ОГПУ в 1929, в 1942 арестован гестапо как советский агент и в 1944 расстрелян в немецком концлагере). Военно-морской министр адмирал Д. Н. Вердеревский в мае 1945 года явился в советское посольство во Франции, успел получить советский паспорт. Умер в 1946 — 73 года.

С. Н. Прокопович был выслан в 1922. Он также умер своей смертью.

Из оставшихся в СССР четверо были расстреляны во время Большого террора 1938—1940 годах: А. М. Никитин, А. И. Верховский, П. Н. Малянтович, С. Л. Маслов. Ещё четверо умерли своей смертью: А. В. Ливеровский (1867—1951; дважды арестовывался в 1933—1934 гг., но затем освобождался), С. С. Салазкин (1862—1932), К. А. Гвоздев (1882—1956; в 1931—1949 почти непрерывно в тюрьме, затем до 30 апреля 1956 в ссылке, освобождён за два месяца до смерти) и Н. М. Кишкин (1864—1930; неоднократно арестовывался).

Источник

.jpg)