Энциклопедия «Города и страны» (сводная)

Ка́рта

Ка́рта — уменьшенное обобщенное изображение поверхности Земли (или ее части) на плоскости. Человек создавал карты с древнейших времен, пытаясь наглядно представить взаимное расположение различных участков суши и морей. Собрание карт, обычно переплетенных вместе, называют атласом (термин введен фламандским картографом эпохи Возрождения Герардом Меркатором).

Шар (сфера) с нанесенным на его поверхность картографическим изображением Земли называется глобусом. Это наиболее точное отображение земной поверхности. На всех картах, дающих изображение шара на плоскости, имеются те или иные искажения, устранить которые невозможно. Тем не менее у карт есть определенные преимущества перед глобусом. Например, карта мира позволяет окинуть взглядом всю земную поверхность (т.е. ее изображение), тогда как на глобусе с одной точки видно не более половины земного шара; поэтому карты более удобны при рассмотрении всей поверхности Земли. На карте, кроме того, существенно легче, чем на глобусе, измерять углы и направления. В настоящее время для навигационных целей глобусы используются редко. Изображение на сферической поверхности территорий, по размерам не превышающих субконтинент, не дает практически никаких преимуществ, поэтому и в таких случаях используют карты, а не сегменты глобуса. Более того, карты гораздо проще изготовить, транспортировать и хранить (хотя некоторые из подобных трудностей могут быть преодолены, если пользоваться надувными глобусами).

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАРТ

При всем поразительном разнообразии существующих карт большинству из них присущи некоторые общие черты. Даже контурные карты, максимально разгруженные для того, чтобы учащиеся могли наносить на них дополнительную информацию по своему выбору, обычно имеют градусную сетку координат, масштаб и элементы основы (например, береговые линии). Кроме того, на карты обычно нанесены надписи и условные знаки, и к ним прилагается легенда.

Сетка координат представляет собой систему взаимно пересекающихся линий, обозначающую на карте или поверхности глобуса широту и долготу. Линии, обозначающие широту, проходят в направлении восток — запад параллельно экватору (широта которого равна 0°); широта полюсов считается равной 90° (северной широты для Северного полюса и южной — для Южного). Поскольку эти линии не пересекаются и взаимно параллельны, они также называются параллелями. Из них только экватор представляет собой самый большой круг (ограниченная этой линией плоскость, проходящая через центр Земли, рассекает земной шар пополам). Остальные параллели — это окружности, длина которых закономерно убывает с удалением от экватора. Все линии долготы — меридианы — представляют собой половинки большого круга, сходящиеся у полюсов. Меридианы проходят в направлении север — юг, от полюса до полюса; по ним отсчитывается угловое расстояние от начального меридиана, обозначаемого как 0° долготы, на восток и на запад до 180° (при этом долготы, которые отсчитываются в восточном направлении, обозначаются буквами «в.д.», а в западном — «з.д.»). В отличие от экватора, равноудаленного от полюсов на всем протяжении и являющегося в этом смысле «естественной» точкой отсчета при определении широты, начальный меридиан, от которого ведется отсчет долготы, выбирается произвольно. В соответствии с международным соглашением за начало координат (0° долготы) принят меридиан Гринвичской астрономической обсерватории (сейчас она находится на территории Лондона). Однако до того, как было достигнуто это соглашение, некоторые картографы использовали в качестве начальных меридианы Канарских или Азорских о-вов, Парижа, Филадельфии, Рима, Токио, Пулкова и пр.

На поверхности глобуса линии параллелей и меридианов пересекаются под углом 90°; что касается карт, то на них такое соотношение сохраняется лишь в некоторых случаях. Как на картах, так и на глобусах обычно наносится определенная система меридианов и параллелей (проведенных через 5°, 10°, 15° или 30°). В дополнение к этому на картах и на глобусах показывают Северный тропик, или тропик Рака (23 1 /2° с.ш.), Южный тропик, или тропик Козерога (23 1 /2° ю.ш.), Северный полярный круг (66 1 /2° с.ш.) и Южный полярный круг (66 1 /2° ю.ш.). Часто на карты наносится также международная Линия перемены даты, которая в основном совпадает со 180° долготы.

Масштаб карты бывает численным (отношение чисел или дробь, например, 1:25 000 или 1 /25000); словесным или линейным (графическим). В приведенном примере единица длины на карте соответствует 25 000 таких единиц на местности. Это же соотношение может быть выражено словами: «1 см равен 250 м» или, еще короче: «в 1 см 250 м». В некоторых странах, традиционно использующих неметрические меры длины (США и др.), масштаб выражается в дюймах, футах и милях, например, 1:63 360 или «в 1 дюйме 1 миля». Линейный масштаб изображается в виде линии с нанесенными через определенные интервалы делениями, против которых обозначены соответствующие им расстояния на земной поверхности. Графическое представление масштаба имеет определенные преимущества перед двумя другими способами его выражения. В частности, если размер карты изменяется при копировании или проекции ее на экран, то только графический масштаб, подвергающийся изменениям вместе со всей картой, остается правильным. Иногда в дополнение к масштабу длин используется также масштаб площадей. На глобусах может использоваться любое из приведенных выше обозначений масштаба.

Элементы основы и условные картографические знаки. К элементам географической основы относят изображение береговой линии, водотоков, политических границ и т.д., которые создают основу, на фоне которой показывают пространственное распространение отображаемого явления. При составлении карт используется множество условных знаков, которые подразделяются на несколько категорий: внемасштабные, или точечные, применяемые для изображения «точечных» объектов или таких, масштаб которых не может быть выражен на карте (например, для показа населенных пунктов — точки или кружки, размер которых обозначает определенную численность населения); линейные для объектов линейного характера, сохраняющие подобие очертаний объекта (например, изображение постоянного водотока в виде линии, толщина которой увеличивается вниз по течению); площадные, используемые для заполнения площадей объектов, выражающихся в масштабе карты (например, штриховка или заливка цветом для показа распространения лесов). Далее эти три класса знаков могут быть подразделены в соответствии с тем, являются ли представленные ими объекты воображаемыми (например, политические границы) или реальными (дороги); являются ли сами знаки однородными (точки на карте, каждая из которых соответствует определенному числу жителей) или дифференцированно представляющими количественные характеристики объектов (изображение городов с помощью кружков разного размера, соответствующего численности населения); дают ли они качественную характеристику объекта (например, наличие болота) или содержат количественную информацию (например, плотность населения — количество человек на единицу площади).

Цель легенды — информировать читателя о значении использованных условных знаков. В старых картах легенда помещалась в вычурно орнаментированную рамочку в виде свитка, а теперь — в строгую прямоугольную рамку.

Источник

Первые сводные карты страны

Замечательный памятник русского летописания «Повесть временных лет» Нестора (около 113 г.) свидетельствует о широте историко-географического кругозора летописца Древней Руси. Последующее феодальное раздробление русских княжеств ограничило интерес к географическим знаниям и карте. Монголо-татарское иго XIII-XV вв. задержало экономическое и культурное развитие Руси.

Положение изменилось лишь в конце XV в., когда образовалось русское централизованное государство. Этот процесс сопровождался ликвидацией феодальной раздробленности отдельных земель и княжеств, быстрой централизацией управления и активизацией внешней политики. В таких условиях стала ощущаться острая необходимость в изучении стра/ны и в создании ее подробной карты. Разнообразные практические потребности: оборона западных и южных окраин страны, установление постоянных связей со всеми ее районами — близкими и далекими, поиски полезных ископаемых и тому подобные задачи — все это вызвало необходимость в обстоятельном знакомстве со всей территорией государства. Внешнеполитические факторы: расширение границ на восток, дипломатические связи с соседями — пробуждали интерес к зарубежным территориям.

По исследованиям акад. Б. А. Рыбакова первые сводные карты Русского государства относятся к 1497 и 1523 гг.; в XVI в. иностранные картографы неоднократно отмечали использование русских источников.

В 1525 г. Павел Иовий составил по рассказам и чертежам Дмитрия Герасимова, московского посла в Риме, карту Русского государства, воспроизведенную в собрании карт Баттисты Аньезе (около 1550 г.).

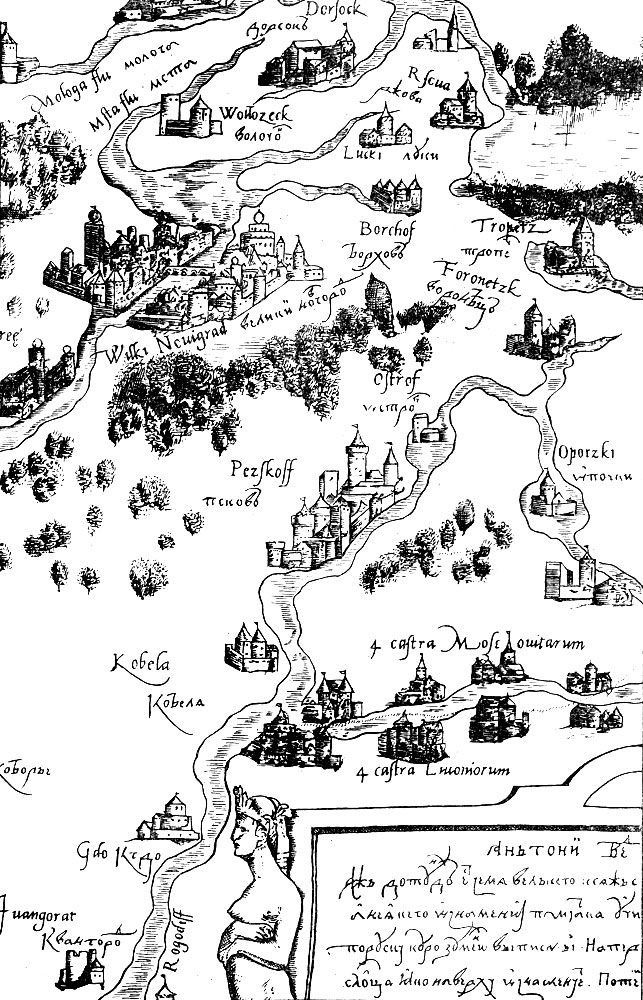

Позднее, около 1536 г., окольничий И. В. Ляцкой, отъехавший в Литву после смерти Василия III, сообщил картографические данные литовскому географу Антонию Виду, составившему в 1542 г. карту Русского государства с подписями на русском и латинском языках (опубликована в 1544 г. Мюнстером и в 1555 г. Видом всего известно 36 изданий). Карта Ляцкого — Вида охватывает пространство от Финляндии до Каспийского моря, от Киева до устья р. Оби. Размером около квадратного метра, ориентированная на юго-восток, она как бы представляет обзор Русского государства с птичьего полета. Рис. 13.12, воспроизводящий небольшую северо-западную часть карты, показывает ее богатство и реалистичность сведений, особенно замечательные по сравнению с тогдашними западноевропейскими картами — схематизированными чертежами, сопровождавшими «Географию» Птолемея или находившимся под ее воздействием.

Рис. 13. 12. Северо-западная часть карты Русского государства Антония Вида (1542 г.); ориентирована на юго-восток

К тому же времени относится карта Московии Сигизмунда Герберштейна, дважды побывавшего в Москве в качестве австрийского посла. Его карта (1546) скромнее, схематичнее по содержанию, чем карта Ляцкого — Вида, но дает правильное изображение Уральского хребта (в виде меридиональной цепи гор) и границы лесов на юге России. Герберштейн не совершал путешествий по стране, и возможность составления им карты без привлечения русских источников исключена. Карты Ляцкого — Вида и Герберштейна предстают перед нами как яркое отражение географических знаний и связанных с ними картографических начинаний русского народа.

О разнообразии и многочисленности картографических работ, выполнявшихся в XVI в. в связи с военными, административными, хозяйственными и дипломатическими надобностями, свидетельствует опись архива Ивана IV, составленная около 1575 г. Она перечисляет несколько ящиков с находившимися в них «чертежами»-картами, отдельные из которых относились к первой четверти XVI в., но большинство было порождено позднейшими событиями — активной внешней политикой Ивана IV, в частности Ливонской войной и завоеванием Казанского царства. Изготовление чертежей побуждалось Москвой и выполнялось местной администрацией, посылавшей служилых людей для непосредственного описания местности.

Русской картографии с момента ее зарождения были свойственны две замечательные черты: реальный, «полевой» характер исходных материалов и государственная направленность картографической деятельности. Она развивалась вне богословских догм и влияний ( В недавнее время описаны иконы XVI в., включающие в качестве фона для религиозных персонажей изображения местности, сходные с картографическими примитивами. В них нашла лишь косвенное отражение разнообразная картографическая практика той эпохи.). Русские карты XVI и XVII вв. являлись государственным достоянием и не служили, как это было на западе, предметом торговли и вообще коммерческого интереса.

Вершиной русской картографии XVI в. был «Большой Чертеж всему Московскому государству», составленный, по-видимому, около 1600 г. (1598?) в разрядном приказе, т. е. в том органе центрального управления, который ведал военными силами государства. В 1627 г. «Большой Чертеж» был выполнен вновь. «И тот старый чертеж ветх, впредь по нем урочищ смотрить не мочно, избился весь и розвалился. А зделан был тот чертеж давно при прежних государях. И в Розря-де. велели, примерясь к тому чертежу, в тое же меру зделать новой чертеж всему Московскому государству по все окресные государства» — так пояснялась причина изготовления нового «Чертежа» в 1627 г., когда в дополнение к нему, очевидно по военным соображениям, был составлен «чертеж полю по перекопи» — дорогам из Москвы в Крым, а к ним обоим была написана «Книга Большому Чертежу» — обстоятельное географическое описание Русского государства, удовлетворявшее практические потребности наших предков. Подробное в отношении речной сети, населенных пунктов и «шляхов» (т. е. больших дорог), включающее некоторые сведения о полезных ископаемых и размещении народов, это описание вызывает и поныне удивление своей полнотой, и точностью, например в отношении рек, впадающих в Северный Ледовитый океан.

«Большой Чертеж» не дошел до нашего времени, но «Книга Большому Чертежу» известна в многочисленных копиях. Она позволяет составить вполне достоверное представление о «новом чертеже» и «чертеже полю». Это были дорожные карты, показывавшие все сколь-ни-будь значительные населенные пункты, наиболее важные тракты и с особой полнотой реки — естественные пути сообщения. Чертеж охватывал обширную территорию: на западе его пределами служили Днепр и Западная Двина, на северо-западе — р. Тана в Лапландии, на востоке — Обь; на юге «Чертеж» распространялся на Бухару, Грузию и Крым. Число географических названий, подписанных на чертежах, намного превышало полторы тысячи. «Большой Чертеж» и «Книга Большому Чертежу» явились не только итогом великолепного географического труда русского народа в XVI в., но и свидетельством его высокой культуры.

В XVI в. сложилось и укрепилось русское феодально-абсолютистское государство; завершилось объединение раздробленных прежде земель и княжеств. По словам В. И. Ленина, «только новый период русской истории (примерно с XVII в.) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. . Оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок» ( Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1. С. 153-154.). Централизованное государство постепенно превращается в многонациональное. Его границы быстро перемещаются к востоку. Присоединение Сибири и ее хозяйственное освоение, выход к Тихому океану и исследования северо-востока Азии сопровождались выдающимися географическими открытиями, которыми русский народ внес замечательный вклад в великие географические открытия XVI — первой половины XVII в.

Это движение направлялось центральной властью, наказы которой руководили действиями сибирской администрации, служилых людей и казаков. Вместе с тем многие открытия в Сибири и на Дальнем Востоке обязаны инициативе и энергии «промышленных людей» — охотников за пушниной; местная администрация всегда внимательно следила за их движением в новые земли.

Сибирские открыватели: служилые люди, казаки, промышленники — словом, простые люди, которых потомки справедливо назвали землепроходцами, — не являлись картографами, но им неизменно поручалось составлять росписи и чертежи новооткрытых или посещенных земель.

Например, инструкция Василию Пояркову предписывала: «Да по распросу иноземскому да по своему высмотру сделать ему Василью, Зие реке и Шилке и в нее падучим сторонним рекам чертежь и роспись, и какие люди на Зие реке и на Шилке и на сторонних реках живут, в которых местах и сколько человек, все то в роспись имянно отписать по рекам и урочищам люди и всякую душу имянно, и краски в котором месте синяя, и серебряная руда, и медная и иная какая угода, то по тому ж описать имянно. и чертежь и роспись дороге своей и волоку, и Зие и Шилке реке, и падучим в них рекам и угодьям, прислать в Якутцкой острог, вместе с ясачною казною; и чертежь и роспись прислать всему за свою Васильевою рукою».

Документы той эпохи сохранили имена ряда составителей карт, начиная с Афанасия Мезенцова, создателя чертежей 1627 г. и автора «Книги Большому Чертежу».

Ориентировка по странам света, иногда компас, расчет расстояний по времени (но в отдельных случаях измерения по дорогам и рекам), а также «скаски» бывалых людей и иноземцев использовались для составления чертежей. И, надо отдать справедливость, в этом деле русские исследователи проявляли не только чувство долга, но и умение наблюдать, видеть и реалистично передавать результаты своих наблюдений. Росписи и чертежи служилых людей, имевшие по преимуществу маршрутный характер, собирались в воеводских канцеляриях, где нередко сводились вместе в карты отдельных городов с относящимися к ним уездами и землями. Государственный и одновременно народный характер составляет замечательную черту открытий XVII в. Этому факту во многом обязана самобытность русской картографии и обширность вклада, внесенного ею в развитие мировой картографии.

Об обилии русских карт XVI и XVII вв. можно судить по сохранившимся описям карт, хранившихся в Разрядном, Посольском и Тайном приказах. Эти карты размножались рукописно в единичных экземплярах.

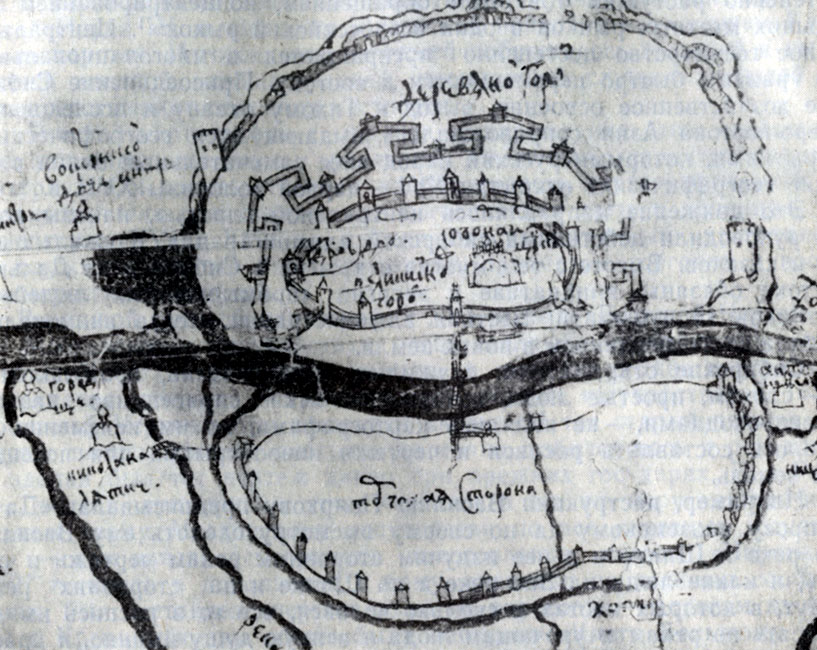

Рис 13.13. План г. Новгорода. Фрагмент «Чертежа русским и шведским городам до Варяжского моря» около 1653 г.; полный размер 56х66 см, хранится в ЦГАДА; воспроизведен с уменьшением

Большинство из них стало жертвой времени: пожары, постоянно опустошавшие русские города, разорение Москвы польскими интервентами, небрежное хранение в архивах потерявших практическую ценность документов — все это влекло утерю карт. Тем не менее ряд из них дошел до наших дней, например «Чертеж украинским и черкаским городам от Москвы до «Крыма» середины XVII в. (находится в Государственном архиве Швеции); «Чертеж русским и шведским городам до Варяжского моря» (около 1653 г.), распространяющийся на северо-западную часть Русского государства и Балтийское море и показывающий наряду с населенными пунктами гидрографию, границы и расстояния (находится в Центральном государственном архиве древних актов в Москве; фрагмент на рис. 13.13) и др.

Наиболее богато картографическое наследие по Сибири.

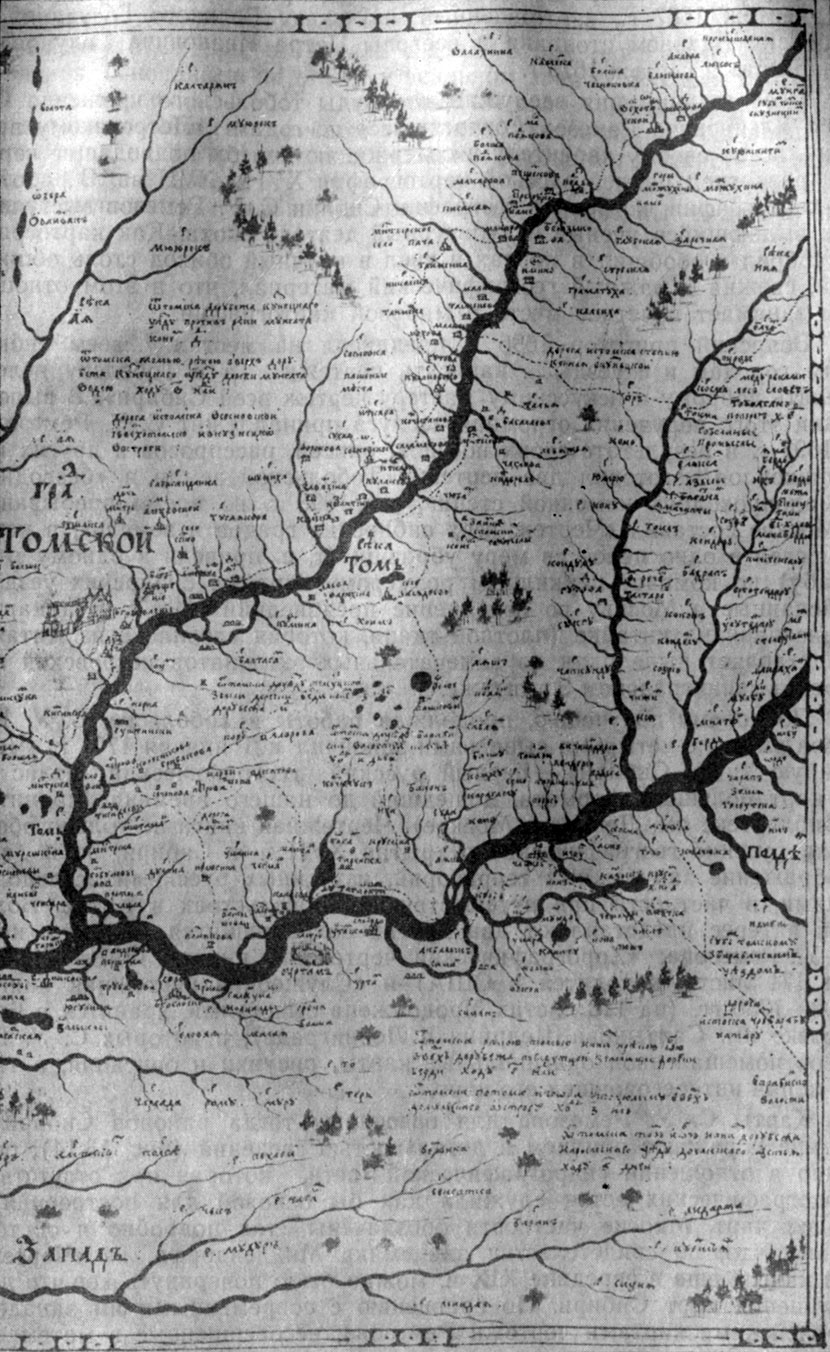

Рис. 13. 14. Фрагмент «Чертежа земли Томского города», из «Служебной чертежной книги» Семена Ремезова; чертеж ориентирован на восток

Надобность в сводных картах Сибири была настолько велика, что их изготовление предписывалось специальными распоряжениями центральных правительственных органов. Таковы две сохранившиеся карты Сибири: чертеж 1667 г., изготовленный «по указу Великого Государя. в Тоболску тщанием столника и воеводы Петра Ивановича Годунова с товарыши» и чертеж 1673 г.

Особого внимания заслуживают труды тобольского уроженца Семена Ульяновича Ремезова, относящиеся по годам к Петровскому времени, но по своему характеру и содержанию как бы подводящие черту под развитием ранней русской картографии XVI и XVII вв. В работах по картографии, истории и географии Сибири С. У. Ремезов выступает как выдающийся ученый и культурный деятель эпохи. Как картограф, он собрал и обобщил в картах и ввел в научный обиход столь обширный, свежий и важный географический материал, что в этом отношении занимает почетное место в мировой картографии.

Боярский приговор 1696 г. предписал на местах «. всем сибирским городам и с уезды . написать чертежи . а в Тоболску велеть сделать доброму и искуссному мастеру чертеж всей Сибири». В выполнении этого поручения огромная заслуга принадлежит С. У. Ремезову. В 1697 г. в результате своих поездок, описей, расспросов и других источников он изготовил два чертежа: Тобольской земли и «безводной и малопроходной каменной степи», а в 1698 г. во время пребывания в Москве составил «Чертеж всех сибирских градов и земель», в котором свел в одно целое «в меру убравши (т. е. приведя к одному масштабу) по компасу церкилным розмером» чертежи сибирских уездов, присланные в Москву во исполнение предписаний 1696 г. Эта карта, написанная на китайке (плотной ткани, которая ввозилась из Китая), представляет ныне один из замечательных экспонатов петровской галереи в ленинградском Эрмитаже.

По новому поручению, продолжая работы в Тобольске, С. У. Ремезов вместе с четырьмя сыновьями закончил к 1 января 1701 г. «Чертежную книгу Сибири» — первый русский географический атлас из 23 карт большого формата, дошедший до нашего времени (хранится в Библиотеке им. Ленина в Москве). Чертежная книга не только обобщила русские географические открытия XVII в. в Сибири, но и дала изображение зарубежных территорий, изученных русскими исследователями, в частности при путешествиях и посольствах в Китай. Большой интерес представляют два других сохранившихся сборника карт С. У. Ремезова: «Хорографическая чертежная книга» 1697-1711 гг. (на 171 листе, находится в США) и «Служебная чертежная книга» 1702-1730 гг. (на 116 листах, продолжена сыновьями, хранится в Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде), в которых С. У. Ремезов помещал свои оригинальные карты, рисунки и описания, а также копии интересовавших его карт.

Карты С. У. Ремезова для освоенных тогда районов Сибири и поныне поражают обилием и детальностью сведений (рис. 13.14), особенно в отношении гидрографической сети, которая при отсутствии картографических сеток служила как бы основой для построения и сводок карт. Многие частности обозначены так подробно и обстоятельно, что, по свидетельству академика Миддендорфа, из «Чертежной книги» еще в середине XIX в. можно было почерпнуть кое-что для улучшения карт Сибири. По сравнению с современными им западноевропейскими картами чертежи Ремезова, несовершенные в математическом отношении, выгодно отличаются стремлением к разносторонней характеристике природных особенностей местности; они включают также много сведений хозяйственного, этнографического и военно-политического значения.

Работы русских исследователей, распространившиеся на Восточную Европу и Сибирь, позволили создать о них географические представления, основанные на опыте и реальном знании. Русская картография развивалась до XVIII в., самобытным путем. Воздействие на нее западноевропейской науки было невелико. Напротив, успехи западноевропейских картографов в изображении Русского государства в прямой степени зависели от того, насколько им удавалось привлекать русские источники, для Сибири единственно достоверные и потому не оценимые.

Источник