Географическое и геополитическое положение Европы

Успешное развитие Европы, сыгравшей решающую роль в становлении современной мировой цивилизации, было обусловлено как историческими, так и природными факторами. К наиболее значимым природным факторам можно отнести:

- компактность, «миниатюрность» (в масштабе земного шара) территории, что облегчало обмен опытом между очагами развития и трансграничное распространение инноваций по территории Европы на всех этапах ее развития;

- приморское положение большой части территории (максимальная удаленность от моря внутренних районов Зарубежной Европы — 800 км). Сильная расчлененность побережий, наличие многочисленных удобных для мореходства бухт способствовали развитию мореплавания и стали одним из факторов общепланетарной экспансии европейцев в период Великих географических открытий и колониального раздела мира;

- благоприятное сочетание разнообразных форм рельефа, в том числе равнинных и горных территорий. Средняя высота — 300 м над ур. м. Более половины территории расположено ниже 200 м над ур. м.;

- умеренный океанический и средиземноморский типы климата, обеспечившие условия для развития разнообразной хозяйственной деятельности;

- относительно благоприятные, но ограниченные по площади почвенные ресурсы, в сочетании с мягким климатом создали хорошие условия для развития сельского хозяйства. Раннее исчерпание территориальных возможностей для экстенсивного развития сельскохозяйственного производства стимулировало поиски путей его интенсификации;

- разнообразие минеральных ресурсов и их удачное сочетание. Сосредоточенные на относительно небольших территориях, они удовлетворяли потребности человека на разных стадиях развития вплоть до эпохи зрелой индустриализации.

В целом природные ландшафты Европы благоприятны как для жизни людей, так и для ведения интенсивного хозяйства. Немаловажно, что набольшей части территории Зарубежной Европы зимой не образуется устойчивого снежного покрова. В свое время К. Маркс отмечал, что ландшафты умеренного пояса более других стимулируют человеческую деятельность, «подталкивая» к созданию высокоразвитого общества.

Огромную роль в развитии европейской цивилизации сыграло Средиземное море, а затем Атлантический океан. Теплое течение Гольфстрим позволило развивать судоходство далеко на севере, вплоть до Баренцева моря.

К главным историческим предпосылкам становления Европы как важнейшего цивилизационного центра II тысячелетия можно отнести:

- культурно-историческое наследие древних цивилизаций Средиземноморья, прежде всего античной;

- христианство, сыгравшее огромную роль в становлении европейской цивилизации. Лютеранство, раскрепостившее мысль в борьбе с католическим фундаментализмом, заложило основы европейских демократических традиций и свободного рынка;

- внешняя экспансия ведущих европейских стран, включение в сферу влияния колониальных владений в Новом Свете, Азии и Африке.

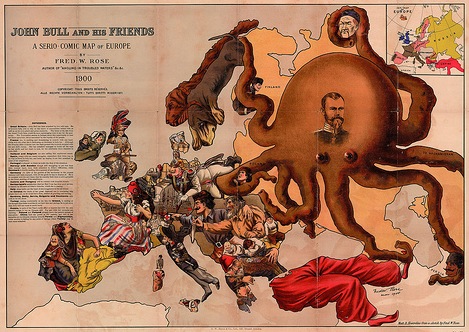

Геополитическое положение Европы на карте мира менялось. Начиная с эпохи Великих географических открытий в течение нескольких столетий Европа была общемировой метрополией, а весь остальной мир — ее периферией.

Колониальные империи в начале XX в. (1918 г.)

| Метрополия | Общая площадь колониальных владений (млн км 2 ) | Численность населения колоний (млн чел.) |

|---|---|---|

| Великобритания | 33,6 | 344.4 |

| Франция | 10,7 | 55,0 |

| Германия | 3,0 | 12,4 |

| Бельгия | 2,4 | 15,0 |

| Португалия | 2,1 | 8,8 |

| Нидерланды | 2,0 | 47,6 |

| Испания | 0,3 | 0,6 |

Закат евроцентрического мира, Старого Света, наступил только в конце XIX в., когда началось стремительное развитие США — «отпочковавшегося» от Европы ответвления европейской цивилизации в Новом Свете. Во второй половине XX в. европейские страны потеряли почти все свои колониальные владения.

Страшными потрясениями, дважды кардинально менявшими геополитический расклад сил в Европе, стали две мировые войны. Первая мировая война (1914—1918) похоронила три империи — Германскую, Австро-Венгерскую и Российскую, на востоке Европы появилось первое социалистическое государство (с 1922 г. — СССР).

После Второй мировой войны (1939—1945) Европа надолго раскололась на две части. Одну образовали страны, продолжившие развитие по капиталистическому пути, вторую — страны, перешедшие на путь построения социализма.

Раздел между блоками прошел в основном по границам зон оккупации союзных войск и Советской армии. В течение нескольких десятилетий Европа жила в условиях военного противостояния двух систем, оформившихся в мощные военные блоки НАТО и Варшавского договора.

В первые послевоенные десятилетия западноевропейские страны пошли по пути либерализации внутри- и межгосударственных экономических отношений, результатом чего стало образование и последующее расширение Европейского экономического сообщества (ЕЭС— ЕС, подробнее см. гл. 2). Немалую роль в развитии Западной Европы того времени сыграл план экономической помощи европейским странам, выдвинутый госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 г., который был успешно реализован.

В послевоенном восстановлении хозяйств восточноевропейских стран большую помощь оказал Советский Союз. Однако плановые экономические механизмы интеграции в рамках социалистического лагеря упразднили конкурентную борьбу в экономике. Они создали «парниковые» условия тысячам предприятий, получавших вместе с гарантированным сырьем и энергией директивно организуемые стабильные каналы сбыта выпускаемой продукции. Эта «стабильность» довольно быстро обернулась торможением, а затем и застоем в развитии социалистических стран. Вместе с тем послевоенный политико-идеологический и экономический раскол Европы привел к разрыву многих традиционных связей между западноевропейскими и восточноевропейскими странами.

Значительные ограничения (в Венгрии, Польше, Чехословакии, Югославии) или полная отмена (в Румынии, Болгарии, Албании) рыночных механизмов хозяйствования, несостоятельность планово-административного регулирования обусловили экономическое отставание и более низкий уровень благосостояния населения Восточной Европы по сравнению с западными соседями. Это послужило одной из главных причин того, что в период ослабления тоталитаризма в СССР, в эпоху «перестройки», один за другим обвалились все политические режимы в восточноевропейских странах, что ознаменовало не только крах социалистического лагеря, но и конец полувекового геополитического раскола Европы.

В 1990-х гг. в Зарубежной Европе происходили значительные геополитические изменения, среди которых наиболее значимы:

- переход стран Восточной Европы от тоталитаризма к демократии;

- вывод советских войск из бывших социалистических стран;

- начало процесса расширения блока НАТО на восток Европы;

- объединение Германии;

- распад экономической интеграции (Совета экономической взаимопомощи) в рамках социалистического лагеря;

- усиление дезинтеграционных процессов. «Бархатный развод» Чехии и Словакии, кровавый распад Югославии;

- усиление сепаратистских движений. Терроризм в Испании (баскские сепаратисты), федерализация Бельгии;

- существенное углубление интеграции, прежде всего в рамках Европейского союза;

- вовлечение в интеграционные процессы стран Восточной Европы (Маастрихтское соглашение 1992 г., Шенгенское соглашение 1995 г.);

Несмотря на серьезные проблемы, Европа шаг за шагом повышает свой геополитический вес в мире. Ключевой стратегией на этом пути стало поступательное углубление общеевропейской интеграции.

Источник

Зарубежная Европа – центр мировой экономики, ЕС, ЕАСТ

Политическая карта. Межнациональные отношения

1.2. Политико-географическое (геополити- ческое) положение (ПГП) — это положение страны или региона по отношению к другим государствам или регионам. ПГП характеризует состояние политических отношений с соседними странами, их политическую стабильность, близость или удаленность к очагам международной напряженности или районам военных конфликтов. И тут никакого благополучия нет. Европа расположена рядом с серьезнейшими очагами мировой напряженности. Не затихающее многие годы противостояние на Ближнем Востоке, гражданские войны и этнические конфликты в Африке, очаги международного терроризма — все это находится в непосредственной близости от границ Европы. Да и в самой Европе существует сложнейший узел противоречий на Балканах, с которым связаны события, ставшие поводом для начала Первой мировой войны.

. 3apyбежная Европа как целостный регион занимает первое место в мировом хозяйстве по размерам промышленного производства, по экспорту товаров и услу по развитию международного туризма. Понятно, что экономическую мощь региона в первую очередь определяют четыре страны, вxoдящuе в «большую семерку» стран Запада. — ФРГ, Франция, Великобритания и Италия. Именно эти страны обладают наиболее широким комплексом различных отраслей и производств. Но соотношение сил между ними за последние десятилетия изменилось. Роль лидера перешла к ФРГ, экономика которой на путях реиндустриализации развивается более динамично. Великобритания же, бывшая «мастерская мира», утратила многие свои прежние позиции.

Из остальных стран зарубежной Европы наибольший экономический вес имеют Испания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия и Швеция. В отличие от четырех главных стран их экономика специализируется прежде вceгo на отдельных отраслях, завоевавших, как правило, европейское или мировое признание.

Малые и средние страны зарубежной Европы особенно широко втянуты во всемирные экономические отношения. Наиболее высокoгo уровня открытость экономики достигла в Бельгии и Нидерландах.

Особое место на экономической карте региона занимают страны Восточной Европы, где с конца 80-x гг. про изошел переход от прежней системы общественной собственности и цeнтpa лизованного планирования к системе, основанной на рыночных принципах. Эти постсоциалистические страны, долгое время в своем социально- экономическом развитии ориентировавшиеся прежде вceгo на Советский Coюз (а страны Балтии входили в нeгo), теперь больше «смотрят» не на Восток, а на Запад Eвропы. Такая смена ориентации окaзывает большое воздействие на отраслевую и территориальную структуру их хозяйства, на нaправление внешнеэкономических связей.

-Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, Союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году (вступившим в силу 1 ноября 1993 года) на принципах Европейских сообществ.

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, так и другие европейские государства. Союз принимает законы (директивы, законодательные акты и постановления) в сфере правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую политику в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития. Семнадцать стран союза ввели в обращение единую валюту, евро, образовав еврозону.

Будучи субъектом международного публичного права, Союз имеет полномочия на участие в международных отношениях и заключение международных договоров.

Наиболее важными институтами ЕС являютсяЕвропейская комиссия, Совет Европейского союза, Европейский совет, Суд Европейского союза, Европейская счетная палата и Европейский центральный банк. Европейский парламент избирается каждые пять лет гражданами ЕС.

В Европейский союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия,Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша,Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

Для вступления в Европейский союз страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям. Критерии требуют, чтобы в государстве соблюдалисьдемократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, и должны признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

—Европейская ассоциация свободной торговли была создана в1960 году с целью создания зоны свободной торговли. Основу ЕАСТ составляет зона свободной торговли. Во взаимной торговле отменены таможенные пошлины и количественные ограничения, однако отсутствует единый внешний тариф. Каждое государство проводит самостоятельную торговую политику по отношению к третьим странам, а товары из этих стран не могут свободно перемещаться внутри ЕАСТ (кроме промышленных товаров из ЕС). Расширяется сотрудничество в области науки и техники, защиты окружающей среды.

1.4.Предпосылки и факторы Европейского туристского бума. Рекреационное районирование зарубежной Европы

Из 20 ведущих стран мира по размерам въездного туризма 13 — европейских. в 1970 г. ее посетили 113 млн человек, в 1980 г. — 190 млн, в 1990 г. — 275 млн, в 2001 г. — 385 млн, а к 2010 г. этот показатель, согласно прогнозу, возрастет до 476 млн человек 1 . Все это свидетельствует о том, что туристский бум в зарубежной Европе продолжается. А объяснить его можно следующими причинами.

Во-первых, развитию международного туризма в регионе благоприятствуют природные факторы: богатые и разнообразные природно-рекреационные ресурсы, чрезвычайная изрезанность береговой линии и наличие большого числа бухт, заливов, внутренних морей, тысячи километров морских пляжей, густая речная сеть, мозаичность ландшафтов и сочетание по соседству территорий прибрежных и горных пейзажей.

Во-вторых, очень благоприятны для Европы и культурно-исторические факторы: богатство разнообразных исторических и архитектурных памятников, высокий уровень духовной и материальной культуры, мозаичность национального и религиозного состава населения, высокий уровень образования, давние культурные и иные связи как в пределах региона, так и с другими крупными регионами мира.

В-третьих, на развитие туризма в зарубежной Европе благоприятно воздействуют социально-экономические и экономико-географические факторы — высокий уровень общеэкономического развития, растущие доходы населения, высокая урбанизированность, наличие необходимой транспортной и социальной инфраструктуры, тесное соседство большинства стран региона, а также относительная (в условиях «транспортной революции») близость их к другим основным туристским регионам мира. Упомянем здесь и высокий уровень индустрии туризма, большой опыт его организации.

Наконец, в-четвертых, нужно принимать во внимание и политические факторы. К ним относятся прежде всего длительный период мирного развития региона, углубление процессов не только экономической, но в известной мере и политической интеграции, упрощение или отмена пограничного паспортного режима, формирование «надстроечных» общеевропейских структур, особенно в рамках ЕС.

В зарубежной Европе получили развитие почти все возможные виды туризма — познавательный, рекреационный, научный, деловой, религиозный, экологический. То же можно сказать и об используемых в нем видах транспорта, хотя среди них заметно преобладает автомобильный. Здесь в большей мере, чем в любом другом туристском макрорегионе мира, выражен внутрирегиональный туризм: примерно 9/10 всех иностранных туристов — европейцы и лишь 1/10 — приезжие из других регионов мира.

Во въездном туризме лидирует «большая тройка» классических туристских стран: Франция, Испания и Италия, — где количество прибывающих превышает 25 млн в год. Во «втором эшелоне» (от 10 млн до 25 млн в год) оказываются Великобритания, Польша, Австрия, Германия, Венгрия, Португалия, Андорра, Греция, Швейцария. Остальные страны образуют «третий эшелон». В роли главных поставщиков иностранных туристов выступают страны Средней и Северной Европы, тогда как в странах Южной Европы приток туристов значительно превышает их отток. Именно в этих странах доходы от международного туризма особенно велики. Вот почему основные потоки туристов в регионе имеют направление север — юг.

Средиземноморье — главный район туристской специализации не только в Европе, но и в мире. По развитию туризма и рекреации он значительно опережает занимающий второе место Карибский бассейн. Специфические черты этого района морского туризма: преобладание линейной формы туристско-рекреационного освоения территории (вдоль морского побережья), большая роль островов, ярко выраженная сезонность туристских потоков с многократным перевесом летнего (купального) сезона, создание преимущественно крупных комплексов с сильной концентрацией туристов и отдыхающих. Долгое время в средиземноморском туризме конкурировали Франция и Италия.

Главный средиземноморский туристско-рекреационный район Франции называют французской Ривьерой, или Лазурным Берегом. Это участок побережья, протянувшийся на 230 км от Тулона на западе до Ментоны у франко-итальянской границы. Столица французской Ривьеры — курортный город Ницца, в котором туризм дает работу половине населения. Другие курортные города — Канн (Канны), знаменитый своими ежегодными кинофестивалями, Антиб, Ментона, несколько более мелких. В Италии главный район средиземноморского туризма и рекреации — итальянская Ривьера, являющаяся продолжением французской. Среди ее курортных городов наиболее известны Сан-Ремо, Рапалло, Портофино. Но фактически специализацию на приморском туризме имеет вся приморская полоса не только Лигурийского, но и Тирренского моря с такими центрами, как Неаполь, Сорренто и многими меньшими в Калабрии и Сицилии. А на Адриатическом море это прежде всего венецианская Ривьера. Беспрецедентный туристский бум в Испании объясняется прежде всего наличием богатейших природно-рекреационных ресурсов и историко-архитектурных достопримечательностей, близостью западноевропейского туристского рынка, созданием первоклассной материально-технической базы туризма и относительной дешевизной туристских услуг. Популярным местом отдыха давно уже стали и Балеарские острова, расположенные в 100 км от восточного побережья Пиренейского полуострова. В один из важнейших туристско-рекреационных районов Средиземноморья давно уже превратилось и адриатическое побережье Хорватии. Длина его по прямой линии составляет 700 км, но вместе с многочисленными островами, которых здесь более 1200 . Здесь находятся такие известные морские курорты, как Дубровник, Опатия, Сплит и др. В Греции, на побережье Эгейского моря, также много морских курортов, в особенности на островах. На западном побережье Черного моря фактически их продолжением служат популярные морские курорты Болгарии и Румынии. Здесь преобладают крупные курортные комплексы: в Румынии — Мамая, Эфория в окрестностях Констанцы, в Болгарии — Золотые Пески, Дружба, Албена в окрестностях Варны, Солнечный Берег, Несебор в окрестностях Бургаса.

Среди районов горного туризма внеконкурентное первое место занимает альпийский. Ежегодно его посещают от 80 до 150 млн человек. Развитию в Альпах международного туризма способствует и их выгодное транспортно-географическое положение. Основными принимающими туристов странами в альпийском районе были и остаются Австрия и Швейцария. Но к этой категории стран относятся также Франция, Италия, Германия, Лихтенштейн, Словения. В качестве примеров наиболее популярных горно-климатических и горно-спортивных центров можно назвать Шамони во Франции, Давос в Швейцарии, Боромио в Италии, Гармиш-Партенкирхен в ФРГ. Второй крупный район горного туризма охватывает средневысотные горы Центральной Европы, Судеты, Карпаты и Рила-Родопы. Он известен горными курортами международного класса — такими, как Оберхоф и Обервизенталь в ФРГ, Закопане в Польше, Штрбске-Плесо в Словакии, Синая и Предял в Румынии, Боровец и Пампорово в Болгарии. В районе есть также целебные минеральные источники и грязи, у которых возникли такие курорты, как, например, Баден-Баден, Бад-Эльтер в ФРГ, Карловы-Вары, Марианске-Лазне в Чехии, Крыница, Ивонич, Щавница в Польше. Главные районы озерного туризма в зарубежной Европе — Озерный край в средней Финляндии, Кашубское и Мазурское поозерья в Польше, Мекленбургское поозерье в ФРГ, озера Балатон в Венгрии и Лаго-Маджоре в Италии.

Речной туризм получил наибольшее развитие на Дунае, на реках и каналах Франции, некоторых других стран.

2. Страноведческая характеристика отдельных стран Зарубежной Европы

это мы на картах делали

РАЗДЕЛ 6. Туристско-рекреационные районы Азии.

Тема 1. Физико-географическое районирование региона. Рельеф, климат, воды, растительность и животный мир. Своеобразие природных ландшафтов региона

Тема 2. Экономико-географическое районирование региона

Тема 3. Характеристика туристских регионов Азии

Тема 4. Страноведческая характеристика отдельных стран Азии

Источник