Афанасий Никитин

Краткая биография

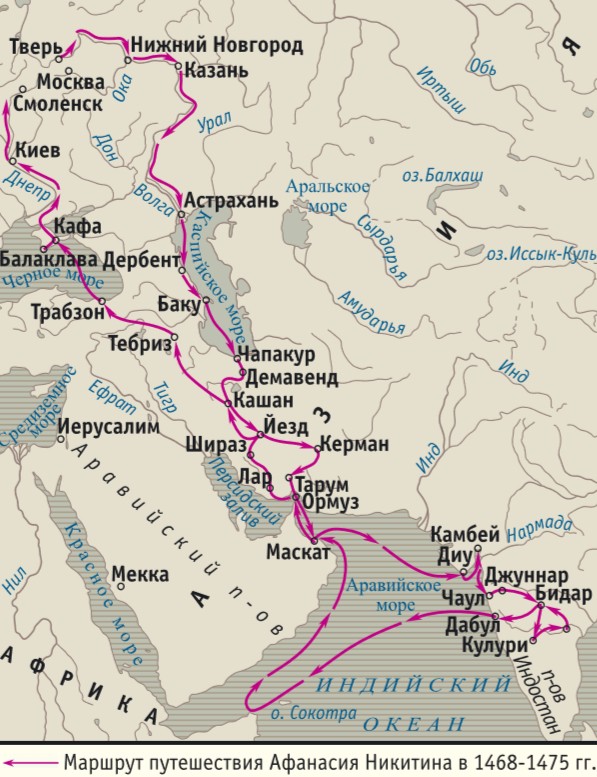

Российский купец и путешественник Афанасий Никитин в XV в. жил в Твери. О нем известно только то, что он сам рассказал в своих знаменитых дневниках, которые вел во время путешествия в Азию: «Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море – Дербентское, дарья ( перс . – море) Хвалисская, второе море – Индийское, дарья Гундустанская, третье море – Черное, дарья Стамбульская». Сейчас эти моря называются соответственно Каспийское, Аравийское и Черное.

Читая рассказ Афанасия, становится понятно, что он был тверским купцом среднего достатка, торговал, видимо, в основном в приволжских городах и на Кавказе. А в Индию попал волею случая, «от многия беды» после того, как его корабль разграбили татары.

Путешествовал Никитин с 1468 по 1475 г. Его путевой дневник носит неофициальный характер, он написан живым языком человека, попавшего на чужбину, и сильно отличается от церковной и светской литературы того времени. В нем без труда угадываются черты характера автора. Афанасий Никитин был бесстрашным, искренним и непосредственным человеком, глубоко верил в Бога, тосковал по родине и молился о том, чтобы живым и невредимым вернуться на Русь. Умер он в 1475 г., на обратном пути, недалеко от Смоленска.

«Хождение за три моря»

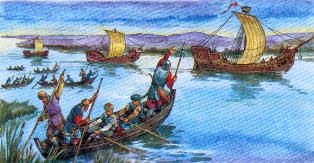

В 1468 г. Афанасий Никитин отправился из Твери вниз по Волге с караваном торговых судов. Его путь лежал в Ширванское княжество в Закавказье. Чтобы безопасно пройти по Волге, Афанасий рассчитывал присоединиться к судам московского посла в Ширване Василия Панина, но разминулся с ним. В устье Волги на русских купцов напали татары: одних убили, других взяли в плен, а корабли разграбили. Добравшись до Дербента, Афанасий просил Панина и бил челом ширваншаху о заступничестве за пленных, чтобы купцам вернули товары, в крайнем случае помогли деньгами на обратную дорогу.

Через некоторое время людей отпустили, но в другой помощи отказали. Разбойники считали: «то, что пришло с моря, – собственность владельца побережья». Теперь возвращение на Русь означало для Никитина долговую яму, и он принял решение следовать дальше на восток: «И разошлись мы, заплакав, кто куда: у кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь, а кто был должен, тот пошел куда глаза глядят. А иные остались в Шемахе, иные же пошли в Баку работать». Проведя в Иране более двух лет, Никитин двинулся дальше на юг, ему стало известно, что в Индии ценятся породистые жеребцы и там же можно дешево купить дорогие на Руси товары.

«Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего великого князя Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и от Бориса Захарьича. Поплыл я вниз Волгою». Из книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря»

Переезжая из одного города в другой, Афанасий, наконец, добирался до Ормуза: «А Ормуз – на острове, и море наступает на него всякий день по два раза… велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет». Во время путешествия Афанасий ведет дневник – записывает впечатления о природе, городах и жителях тех мест, в которых бывает.

Вскоре на таве (индийском судне без верхней палубы) Никитин направляется «за море Индийское», в Индии он планирует продать жеребца, но неожиданно хан-мусульманин отбирает его и обещает вернуть жеребца и дать Афанасию в придачу тысячу золотых, если он перейдет в мусульманскую веру. Афанасий в отчаянии, но на его счастье нашелся добрый человек, который заступился за православного христианина, и Никитину жеребца возвратили.

Афанасий – купец, во всех городах, где он бывает, он внимательно изучает рынки и приходит к выводу, что «для нашей земли нет ничего: все товар белый для бесерменской земли, перец, да краска… на торгу продают коней, камку (ткань), шелк и всякий иной товар да рабов черных, а другого товара тут нет. Товар все гундустанский, а съестного только овощи, а для Русской земли товара тут нет».

Никитин путешествует по индийским городам. Его поражает это страна, обычаи ее жителей, и он живо рассказывает о них в своих записках: «простые люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. Из простого народа мужчины и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много – дивятся белому человеку…

В Индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да буйволы – на них ездят и товар и иное возят, все делают». От наблюдательного русского путешественника не ускользают детали жизни индийцев: и сельское хозяйство, и состояние армии, и способ ведения войны: «А индийский великий князь могуществен и рати у него много. Крепость его на горе, и стольный город его Виджаянагар очень велик. Три рва у города, да река через него течет. По одну сторону города густые джунгли, а с другой стороны долина подходит – удивительное место, для всего пригодное. Та сторона непроходима – путь через город идет; ни с какой стороны город не взять: гора там огромная да чащоба злая, колючая».

Афанасий постоянно ощущает себя иностранцем на чужбине, убежденный православный христианин, он общается с представителями разных вероисповеданий: мусульманами и индуистами, но остается верен своей религии, старается определить по звездам время православных праздников и постов. На «пятую Пасху» Афанасий решает, что пора возвращаться на Русь. В записках он пишет: «Первую Пасху праздновал я в Каине, а другую Пасху в Чапакуре в Мазандаранской земле, третью Пасху – в Ормузе, четвертую Пасху в Индии, среди бесермен, в Бидаре, и тут много печалился по вере христианской». Он тоскует по родине, и, проведя столько лет на чужбине, познакомившись с разными народами и государствами, приходит к выводу:

«А Русь … на этом свете нет страны, подобной ей. Но почему князья земли Русской не живут друг с другом как братья! Да устроится Русская земля, а то мало в ней справедливости!»

В январе 1473 г. Никитин отплыл из Дабула на судне, которое после почти трехмесячного плавания, делая остановки в Эфиопии и на Аравийском полуострове, прибыло в Ормуз. Торгуя пряностями, Никитин прошел через Иранское нагорье к Тебризу, пересек Армянское нагорье и осенью 1474 г. достиг Трабзона. В Феодосии Афанасий зимовал, возможно, в это время он редактировал свои путевые записи, а весной двинулся на север. К несчастью, не доехав до Смоленска, Афанасий заболел и умер. Его дневник «Хождение за три моря» привезли в Москву купцы.

В XVI–XVII вв. эти путевые записки русского путешественника неоднократно переписывали, всего известно шесть списков. Один из них в начале XIX в. обнаружил Н. М. Карамзин и высоко оценил его. Афанасий Никитин стал первым европейцем, просто и правдиво описавшим средневековую Индию. Его «Хождение за три моря» содержит ценные географические, исторические и этнографические сведения о природе, хозяйстве, населении и обычаях Индии и других азиатских стран. Это – один из ярких образцов жанра путевых очерков и, бесспорно, один из наиболее замечательных памятников русской литературы XV века.

Источник

Афанасий Никитин — путешественник, писатель, купец

«Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших описанных европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоанова века. В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже путешествовал по берегам Малобара». Так отозвался Н. Карамзин о найденных им записках русского купца XV века Афанасия Никитина «Хождение за три моря».

Афанасий Никитин, как опытный купец, стремился расширить торговлю в нынешней Астрахани. Мореплаватель получил разрешение тверского князя Михаила Борисовича III, поэтому Никитина рассматривали как тайного дипломата, однако исторические данные не подтверждают эти догадки. Получив поддержку первых государственных лиц, Афанасий Никитин отправился в дальний путь из Твери.

Мореплаватель поплыл через реку Волгу. Первоначально путешественник остановился в городе Клязин и отправился в монастырь. Там он получил благословение у игумена, а также помолился Святой Троице, чтобы путешествие сложилось благополучно. Далее Афанасий Никитин отправился в Углич, оттуда в Кострому, а затем в Плес.

В 1468 г. Афанасий отправился из Твери вниз по Волге с караваном торговых судов. Его путь лежал в Ширванское княжество в Закавказье. Чтобы безопасно пройти по Волге, Афанасий рассчитывал присоединиться к судам московского посла в Ширване Василия Панина, но разминулся с ним. В устье Волги на русских купцов напали татары: одних убили, других взяли в плен, а корабли разграбили. Добравшись до Дербента, Афанасий просил Панина и бил челом ширваншаху о заступничестве за пленных, чтобы купцам вернули товары, в крайнем случае помогли деньгами на обратную дорогу.

Путешественники не могли вернуться на родину, так как их ждали долговые обязательства за то, что те не сохранили товар, который был закуплен на государственные деньги в кредит. Некоторые из моряков, у которых хоть что-то осталось дома, возвратились на Русь, остальные люди Никитина разошлись в разные стороны, кто-то остался в Шемахе, некоторые отправились на работу в Баку.

Переезжая из одного города в другой, Афанасий, наконец, добрался до Ормуза: «А Ормуз – на острове, и море наступает на него всякий день по два раза… велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет». Во время путешествия Афанасий ведет дневник – записывает впечатления о природе, городах и жителях тех мест, в которых бывает.

Вскоре на таве (индийском судне без верхней палубы) Никитин направляется «за море Индийское», в Индии он планирует продать жеребца, но неожиданно хан-мусульманин отбирает его и обещает вернуть жеребца и дать Афанасию в придачу тысячу золотых, если он перейдет в мусульманскую веру. Афанасий в отчаянии, но на его счастье нашелся добрый человек, который заступился за православного христианина, и Никитину жеребца возвратили.

В город Чаул Афанасий Никитин приплыл в 1471 году и прожил в незнакомом государстве три года, однако не возвратился на родину. Русский путешественник детально описал быт и устройство солнечной страны в своих рукописях.

Афанасий удивлялся тому, как индийские жители ходят по улице: женщины и дети гуляли нагими, а у князя были покрыты покрывалом бедра и голова. Но зато чуть ли не у каждого человека были золотые украшения в виде браслетов, что удивляло русского купца. Никитин не понимал, почему индийцы не могут продать драгоценные украшения и купить одежду, чтобы прикрыть наготу.

Также Никитин удивлялся обычаям Индии и экзотическим животным, в чужеземной стране он впервые увидел змей и обезьян. Путешествие в невиданные края было красочным и ярким, но Афанасий остался недоволен, ведь торговой выгоды купец так и не увидел. По словам мореплавателя, солнечная страна торговала красками и дешевым перцем – нечего было увезти на родину, чтобы получить прибыль. Индийское пребывание Никитина было интересным, но бедным: продажа единственного коня обошлась купцу в убыток и наложением штрафа.

Скитаясь по солнечным странам, Афанасий Никитин жил мечтою вернуться на родину. Мореплаватель собрался в обратный путь и отправился в торговый порт Ормуз, откуда и началось путешествие в Индию. Из Ормуза купец отправился на север через Иран и оказался в Трабзоне, турецком городе. Местные турецкие жители приняли русского мореплавателя за шпиона, поэтому взяли Никитина в плен, отобрав все, что было на судне. Единственное, что осталось у мореплавателя при себе – рукописи.

Афанасия отпустили из ареста, и торговец отправился в Феодосию: там он должен был встретиться с русскими купцами, чтобы занять денег и расквитаться с долгами. Ближе к осени 1474 года купец приехал в феодосийский город Кафу, где провел зиму.

Весной Никитин намеревался отправиться по Днепру в Тверь, но умер в городе Смоленске. Причина гибели Афанасия Никитина остается загадкой, но ученые уверены, что продолжительное путешествие по разным странам с различными климатическими условиями резко ухудшило здоровье мореплавателя.

В XVI–XVII вв. путевые записки русского путешественника неоднократно переписывали, всего известно шесть списков. Один из них в начале XIX в. обнаружил Н. М. Карамзин и высоко оценил его. Афанасий Никитин стал первым европейцем, просто и правдиво описавшим средневековую Индию. Его «Хождение за три моря» содержит ценные географические, исторические и этнографические сведения о природе, хозяйстве, населении и обычаях Индии и других азиатских стран. Это – один из ярких образцов жанра путевых очерков и, бесспорно, один из наиболее замечательных памятников русской литературы XV века.

Источник

Афанасий Никитин — первый русский путешественник, автор «Хожение за три моря»

Имя Афанасия Никитина стало известно современникам и потомкам благодаря тому, что он все время своего пребывания на Востоке и в Индии вел дневник, или точнее, путевые заметки. В этих заметках он со многими деталями и подробностями описал посещенные им города и страны, быт, нравы и традиции народов и правителей… Свою рукопись автор сам назвал «Хожение за три моря». Три моря – это Дербентское (Каспийское) Аравийское (Индийский океан) и Чёрное.

Н. М. Карамзин, автор «Истории Государства Российского», в начале девятнадцатого века случайно наткнулся на один из летописных сводов «Хожения…». Благодаря ему, путешествие тверского купца А.Никитина стало достоянием широкой общественности.

Тексты путевых заметок А.Никитина свидетельствует о широком кругозоре автора, хорошем владении им деловой русской речью. При чтении их невольно ловишь себя на мысли, что практически все записи автора совершенно понятны, хотя написано было более пятисот лет назад!

Краткие сведения о путешествии Афанасия Никитина

Никитин Афанасий Никитич

Тверской купец. Год рождения неизвестен. Место рождения – тоже. Скончался 1475 под Смоленском. Точная дата начала путешествия тоже неизвестна. По мнению ряда авторитетных историков, это скорее всего 1468 год.

Косвенно подтверждает это предположение тот факт, что русские купцы пошли вниз по Волге в сопровождении Асан-бека, посла властителя Шемахи, ширван-шаха Форус-Есара. Шемаханский посол Асан-бек был с визитом в Твери и в Москве у великого князя Ивана III , и отправлялся восвояси вслед за русским послом Василием Папиным.

А. Никитин с товарищами снарядили 2 судна, нагрузив их разным товаром для торговли. Товаром Афанасия Никитина, как видно из его записей, была рухлядь, то есть пушнина. Очевидно, что в караване плыли суда и других купцов. Следует сказать, что Афанасий Никитин был купец опытный, смелый и решительный. До этого не раз посещал дальние страны – Византию, Молдавию, Литву, Крым – и благополучно возвращался домой с заморским товаром, чему есть косвенные подтверждения в его дневнике.

один из важнейших пунктов на протяжении всего Великого Шёлкового пути. Расположен на территории нынешнего Азербайджана. Находясь на пересечении караванных путей, Шемаха являлась одним из крупных торгово-ремесленных центров на Ближнем Востоке, занимая важное место в торговле шёлком. Ещё в XVI веке упоминаются торговые связи шемахинских и венецианских купцов. В Шемахе вели торговлю азербайджанские, иранские, арабские, среднеазиатские, русские, индийские и западноевропейские купцы. Шемаха упоминается А. С. Пушкиным в «Сказке о золотом петушке» («Подари ж ты мне девицу, шемаханскую царицу»).

Караван А. Никитина заручился проезжей грамотой от великого князя Михаила Борисовича для перемещения по территории тверского княжества и великокняжескою проезжей грамотой за границу, с которой и поплыл в Нижний Новгород. Здесь планировали сойтись с послом московским Папиным, тоже следовавшим в Шемаху, но не успел его захватить.

Поидох от Спаса святаго златоверхаго и сь его милостию, от государя своего от великаго князя Михаила Борисовича Тверскаго…

Интересно, что изначально Афанасий Никитин посещения Персии и Индии не планировал!

Историческая обстановка во время путешествия А . Никитина

Золотая Орда, контролировавшая Волгу, в 1468 была еще достаточно сильна. Напомним, что Русь окончательно сбросила с себя ордынское иго только в 1480 году, после знаменитого «стояния на Угре». А пока русские княжества находились в вассально зависимости. И если исправно платили дань и «не выпендривались», то им позволялись некоторые свободы, в том числе и торговля. Но опасность разбойного нападения существовала всегда, поэтому купцы и собирались в караваны.

Почему русский купец обращается к великому князю Тверскому Михаилу Борисовичу как к государю? Дело в том, что на тот момент Тверь была еще самостоятельным княжеством, не входившим в Московское государство и ведшее с ним постоянную борьбу за первенство в русских землях. Напомним, что окончательно территория Тверского княжества вошла в состав Московского царства при Иване III (1485 г.)

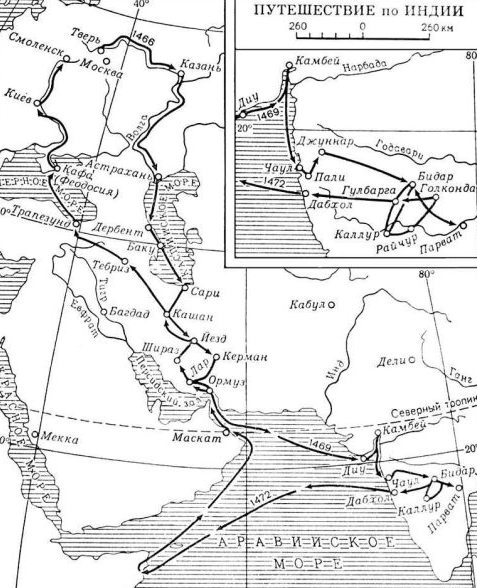

П утешествие А . Никитина можно условно разделить на 4 части:

1) путешествие от Твери до южных берегов Каспийского моря;

2) первое путешествие по Персии;

3) путешествие по Индии и

4) обратное путешествие через Персию на Русь.

Весь его путь хорошо виден на карте.

Итак, первый этап — путешествие по Волге. Оно шло благополучно, вплоть до Астрахани. Возле Астрахани экспедиция была атакована разбойными шайками местных татар, корабли потоплены и разграблены

И Казань есмя проехали доброволно, не видали никого, и Орду есмя проехали, и Усланъ, и Сарай, и Берекезаны есмя проехали. И вьехали есмя в Бузанъ. Ту наехали на нас три татарины поганые и сказали нам лживые вести: ‘Кайсым салтан стережет гостей в Бузани, а с ним три тысящи татар’. И посол ширваншин Асанбегъ дал имъ по однорятке да по полотну, чтобы провели мимо Хазтарахан. А оны, поганые татарове, по однорятке взяли, да весть дали в Хазтараханъ (Астрахань) царю. И яз свое судно покинул да полез есми на судно на послово и с товарищи своими.

Бандиты отняли у купцов весь товар, закупленный, очевидно, в кредит. Возвращение на Русь без товара и без денег грозило долговой ямой. Товарищи Афанасия и он сам, по его словам, «заплакав, да разошлися кои куды: у кого что есть на Руси, и тот пошел на Русь; а кой должен, а тот пошел, куды его очи понесли».

П утешественник поневоле

Таким образом, Афанасий Никитин стал путешественником поневоле. Путь домой заказан. Торговать нечем. Осталось одно – пойти в разведку в чужие страны в надежде на судьбу и собственную предприимчивость. Наслышанный о сказочных богатствах Индии, он направляет свои стопы именно туда. Через Персию. Прикинувшись странствующим дервишем, Никитин подолгу останавливается в каждом городе, и делится своими впечатлениями и наблюдениями с бумагой, описывая в дневнике быт и нравы населения и правителей тех мест, в которые заносила его судьба.

А яз пошелъ к Дербенти, а из Дербенти к Баке, где огнь горить неугасимы; а изъ Баки пошелъ есми за море к Чебокару. Да тутъ есми жил в Чебокаре 6 месяць, да в Саре жил месяць, в Маздраньской земли. А оттуды ко Амили, и тутъ жилъ есми месяць. А оттуды к Димованту, а из Димованту ко Рею.

А из Дрея к Кашени, и тутъ есми был месяць, а из Кашени к Наину, а из Наина ко Ездеи, и тутъ жилъ есми месяць. А из Диесъ къ Сырчану, а изъ Сырчана къ Тарому…. А изъ Торома к Лару, а изъ Лара к Бендерю, и тутъ есть пристанище Гурмызьское. И тут есть море Индийское, а парьсейскым языкомъ и Гондустаньскаа дория; и оттуды ити моремъ до Гурмыза 4 мили.

Первое путешествие Афанасия Никитина через персидские земли, от южных берегов Каспийского моря (Чебукара) до берегов Персидского залива (Бендер-абаси и Ормуза), продолжалось более года, от зимы 1467 до весны 1469.

Источник