Смерть капитализма: впереди — «новый рабовладельческий строй»

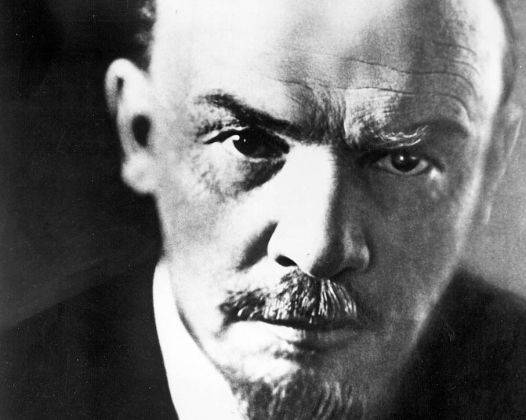

Мне уже не раз приходилось писать о том, что мировой капитализм вошел в новую и последнюю фазу своего развития. Почти 100 лет назад (в 1916 году) В. Ленин (Ульянов) написал книгу «Империализм, как высшая стадия капитализма». В ней он констатировал, что в конце XIX — начале XX века капитализм стал монополистическим, и что такой капитализм является последней стадией развития этой общественно-экономической формации. Классик несколько поспешил с вынесением смертного приговора капитализму.

Человечеству пришлось ждать еще целый век, пока, наконец, мы воочию не стали свидетелями смертных конвульсий капитализма. Внешне все выглядит пока прозаично. Мир капитала вошел в фазу нулевых и отрицательных процентных ставок. И это не какие-то «временные трудности», а устойчивое новое качество экономики. Капитализм — такая модель, при которой высшей, конечной целью участников экономической деятельности является прибыль. В виде промышленного или торгового дохода, ссудного процента. Прибыль обеспечивает прирост капитала, он становится, как говорил классик марксизма, «самовозрастающей стоимостью». Так вот «самовозрастание» капитала закончилось. Началось его «убывание».

Ядром капиталистической модели являются банки с их ссудным процентом. В банковском секторе можно проследить уникальные метаморфозы процента. Современный банк — депозитно-кредитная организация. Она привлекает денежные средства на депозиты под определенный процент и выдает кредиты под процент. После финансового кризиса 2007−2009 гг. в мире стало наблюдаться массовое явление по снижению депозитных процентов. Тенденция зашла так далеко, что в некоторых странах и в некоторых банках депозитные проценты (не только реальные, но и номинальные) ушли в отрицательную зону.

Прежде всего, отрицательные проценты по депозитам стали устанавливать центральные банки. Первым это сделал ЦБ Швеции. За ним последовало еще несколько европейских ЦБ. В июне прошлого года Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил депозитную ставку с 0 до значения минус 0,10. Подобные действия центральных банков объяснялись тем, что денежные власти старались преодолеть экономическую стагнацию, заставить коммерческие банки кредитовать экономику, а не отсиживаться в «тихой депозитной гавани».

Через некоторое время эпидемия отрицательных процентных ставок по депозитам стала захватывать и частные коммерческие банки. Сначала это были банки Швейцарии. Справедливости ради следует признать, что и раньше некоторые из них брали деньги с клиентов за размещение денег на депозитах. Это была плата за «услугу» по сохранению конфиденциальности. Очень востребованная «услуга», учитывая, что в Швейцарию стекались деньги с очень сомнительным происхождением. Сегодня банковская тайна в Швейцарии почти полностью ликвидирована. Поэтому сегодня отрицательные ставки по депозитам не представляют собой плату за деликатную «услугу» банка клиенту. Они продиктованы экономическими условиями банковского бизнеса.

Следует подчеркнуть, что денежные власти Швейцарии поощряют подобную процентную политику своих банков, т.к. она сдерживает приток свободных капиталов в эту страну из всей Европы. Финансовая и экономическая нестабильность в Европейском союзе повышает инвестиционную привлекательность Швейцарии (даже несмотря на то, что там ликвидирована банковская тайна). Но мощный приток денег в Швейцарию резко повышает курс швейцарского франка, а это создает большие проблемы для экономики страны. В Швейцарии сложилась парадоксальная ситуация, когда банки защищаются от наплыва клиентов с помощью отрицательных процентов по депозитам.

Да, это швейцарская специфика. Но вот в соседней Германии ряд банков также объявил об отрицательных депозитных процентах. Это как можно объяснить? — Отрицательные проценты по депозитам — вынужденная мера, поскольку у банков резко «просели» доходы по активным операциям. Особенно по кредитным. Пока еще по кредитам до отрицательных процентных ставок не дошло, но положительные значения в некоторых случаях снизились до 2−3%. Деньги стали почти бесплатными. А в некоторых странах, где имеет место хотя бы небольшая инфляция, реальные процентные ставки (номинальные ставки, скорректированные с учетом изменения покупательной способности денег) ушли в отрицательную зону.

В этой непростой ситуации банкам невыгодно уже заниматься своим традиционным депозитно-кредитным промыслом. Они уходят на финансовые рынки, перенося центр тяжести своих активных операций с кредитов на инвестиции. Но под «инвестициями» на самом деле скрываются банальные спекуляции с разного рода финансовыми инструментами. Впрочем, и на финансовых рынках для спекулянтов наступают тяжелые времена. В Европе за последние два-три года появилось большое количество государственных долговых бумаг с отрицательным процентом. Спекулянты, конечно, пытаются играть и с такими «картами», но эта игра крайне непривычна и не приносит баснословных прибылей. А убытки случаются все чаще.

Впрочем, феномен нулевых и отрицательных процентных ставок пока в основном наблюдается в странах «золотого миллиарда». Там снижению процентных ставок по депозитам, кредитам и финансовым инструментам очень способствуют денежные власти, которые проводят политику «количественных смягчений». Проще говоря, центральные банки включили «печатные станки», непрерывно вбрасывая в экономику громадные количества денег. Происходит «перепроизводство» денег. А при «перепроизводстве» любого товара цена на него падает. Деньги в этом смысле исключением не являются.

А вот на периферии мирового капитализма центральным банкам строго-настрого запрещено заниматься «количественными смягчениями». Им приказано заниматься прямо противоположным — «количественным ужесточением». Проще говоря, сжатием денежной массы. Поэтому на периферии мирового капитализма процентные ставки остаются (пока) на высоком уровне. Для мировых ростовщиков Уолл-стрит, лондонского Сити и других банковских центров страны периферии мирового капитализма являются «спасательным кругом». Здесь они продолжают себя чувствовать как классические денежные капиталисты. Впрочем, рано или поздно эпидемия отрицательного процента доберется и до периферии мирового капитализма. Есть признаки, что уже добралась.

В 2015 году капитал начал уходить из периферии мирового капитализма в страны «золотого миллиарда». В первую очередь в США. Согласно данным Института международных финансов, в III квартале 2015 г. инвесторы продали активов в развивающихся странах на сумму 40 млрд долларов и вывели их в зону «золотого миллиарда». Это худший квартальный показатель оттока капитала с 2008 г. Акулы капиталистического бизнеса обглодали изрядно страны «третьего мира» и возвращаются в свои тихие гавани. Новейшие опросы компаний периферии мирового капитализма, как сообщил нам последний номер журнала The Economist, показывают, что у более чем 20% компаний процентные платежи превышают их доходы до уплаты налогов.

Согласно другим источникам, во многих странах «третьего мира» чистые прибыли (т.е. прибыли после уплаты налогов) корпоративного сектора сопоставимы с расходами на обслуживание внешних долгов. Корпоративный долг в развивающихся странах вырос в пять раз за последнее десятилетие и сегодня составляет $18 трлн долл., или более 70% ВВП, отмечает британский журнал The Economist. Как объяснить этот феномен чистого оттока капитала из стран периферии мирового капитализма? — Судя по всему, база в виде корпоративной прибыли для поддержания высоких процентных ставок в этой зоне стремительно размывается.

Отчасти феномен движения капитала в зону «золотого миллиарда», в тихие гавани с нулевыми или даже отрицательными процентными ставками можно объяснить тем, что эпоха так называемых пассионарных капиталистов уже прошла. Мы имеем дело с очень странными капиталистами, которые выбирают безопасность и жертвуют прибылью. В свое время классик марксизма писал: «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласится на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе шею, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Эти слова принадлежат не Марксу, а Томасу Джозефу Даннину, классик его лишь цитировал. Но в любом случае дух капитализма эти слова передавали очень точно.

Сегодняшний капитализм уже иной. В начале текущего года Яков Ротшильд, президент и основной акционер инвестиционного фонда RIT Capital Partners, опубликовал ежегодный доклад об итогах деятельности фонда в 2014 г. В нем он признал, что в ближайшие годы главной целью бизнеса будет не приращение капитала, а его сохранение. Смысл его высказывания таков: мол, надо пережить тяжелые времена, а потом вернемся вновь к своему привычному и любимому делу (наращиванию капитала).

Боюсь разочаровать Ротшильда: возврата к прошлому не будет. И порекомендую перечитать «Капитал», в котором классик формулирует закон — тенденцию нормы прибыли к понижению. Все полтора столетия норма прибыли действительно понижалась, сегодня она уже на уровне «плинтуса». Совокупный капитал увеличиваться не будет, поскольку реальный рост ВВП уже закончился. Начнется жестокое время «черного передела» остатков капитала. Большинство капиталистов, лишенных былой «пассионарности», будут искать убежища где угодно. Даже в финансовых инструментах с отрицательным процентом.

В середине сентября прошло заседание совета управляющих Федерального резерва США. Все напряженно ждали этого заседания, поскольку на нем должен был решаться судьбоносный вопрос: поднимать или не поднимать учетную ставку ФРС? Иначе говоря: возвращаться к временам классического капитализма с ссудным процентом или продлить «процентные каникулы»? Федеральный резерв постановил: «процентные каникулы» продлить. Чиновникам ФРС пришлось выбирать между «плохим» и «совсем плохим». Судя по принятому решению, «плохим» они посчитали сохранение процентной ставки, близкой к нулю. А «совсем плохим» — ее повышение. Ибо деньги перестанут быть бесплатными, а это может ввести американскую экономику в «штопор» с непрогнозируемыми экономическими, социальными и политическими последствиями.

Страны периферии мирового капитализма также облегченно вздохнули. Ибо даже установление учетной ставки ФРС на уровне 1−2% стало бы для них катастрофой: началось бы массовое бегство капитала в «страну обетованную», т. е. в финансово-банковскую систему США. Мы знаем поговорку: «Нет ничего более постоянного, чем что-то временное». Программы «количественных смягчений» в США (а позднее и в других странах Запада) были запущены как «временные». Однако отказаться от них Запад уже не сможет. На днях министерство финансов объявило, что процентная ставка по казначейским бумагам США установлена на нулевой отметке. Это знаковое событие, свидетельствующее о том, что возврата к прежнему капитализму уже не будет.

Классики марксизма-ленинизма говорили, что в процессе капиталистического накопления норма прибыли (и ссудный процент как основная форма прибыли) будет неумолимо понижаться. И это неизбежно приведет к «смерти» капитализма. С этим можно согласиться. Правда, при этом добавим, что у классиков не хватило воображения представить себе, что ссудный процент может опуститься ниже нуля. Отрицательные процентные ставки подсказывают нам: капитализм превратился в труп. Но при этом почему-то ни у кого не хватает смелости зафиксировать факт смерти.

Говоря об антагонистических противоречиях капитализма, классики делали «железный» вывод о том, что на смену капитализму придет социализм. А вот с этим полностью согласиться нельзя. Никакого «железного» детерминизма в истории нет и быть не может. «Хозяева денег» осознают, что существовавшая в течение нескольких веков капиталистическая модель экономики и общества себя изжила. И в «плановом порядке» готовят человечество к переходу к другой модели, где они могли бы оставаться хозяевами, но уже не денег, а всего мира как совокупности природных ресурсов, материальных производительных сил и всех людей на планете.

Причем власть над людьми должна распространяться на их сознание. Без понимания этих тектонических процессов в мировом капитализме трудно понять многие сегодняшние события в мире: появление ИГИЛ, войну на Ближнем и Среднем Востоке, «переселение народов» в Европу, «демократическую революцию» на Украине и т.п. Все это элементы гигантского проекта по трансформации обреченного капитализма в иную социально-экономическую формацию, которую можно условно назвать «новым рабовладельческим строем». Противостоять новому рабству можно лишь в том случае, если понимаешь, в чем состоят планы нынешних «хозяев денег».

Источник

Конец капитализма

По мере того, как симптомы глобальной экономической катастрофы становятся все более заметны, народ задается вопросами о ее причинах. То, что проблема в самой природе капитализма, далеко не для всех еще очевидно.

Многие искренне не понимают, что же такое изменилось? Почему до сих пор капитализм так здорово работал, развивался и даже позволил успешно осуществить индустриализацию некоторых, ныне считающихся «развитыми», стран? Да и сейчас, если смотреть издалека, слегка прищурившись, кое-где еще выглядит здоровым и полным сил? Теория утопического капитализма , которая многим знакома по учебникам типа «Экономикс», ответить на эти вопросы никак не может.

Мало того, даже сегодня еще полно людей, которые уверены, что капитализм, с его стихийным рынком, некогда оказался эффективнее советской плановой экономики. Чтобы разобраться в ситуации нужно несколько выйти за рамки общепринятой хрематистики, выдающей себя ныне за экономическую науку:

1. Дело в том, что сам по себе «химически чистый» утопический капитализм практически бесперспективен и годится лишь для экстенсивного освоения новых рынков и ограбления колонизированных территорий. Хотя, при условии наследования некоторых организационных механизмов, доставшихся ему от предшествующих традиционных обществ, за счет их безжалостной эксплуатации и утилизации, он вполне может добиться, немалых экономических и научно-технических успехов. Которые бессовестно приписывает исключительно себе. По мере завершения процесса «переваривания» традиционного общества и разрушения остатков его социальной структуры, капитализм начинает заживо гнить, разлагаясь и отравляя себя и все вокруг. Практическая несостоятельность «теоретической» рыночной экономики особенно заметна по самым «развитым» странам, многие из которых сумели бережно сохранить у себя некоторые важные элементы традиционных отношений до сих пор, хотя бы даже в рудиментарной форме, несмотря на их явное противоречие принципам утопического капитализма. В то время, как пренебрегшие этим страны, исчезли вовсе, утратили суверенитет или же хлебнули горя по полной программе.

2. Сами капиталисты, когда-то, на заре капиталистической эпохи, были иными. Консенсуса в господствующих классах еще не сложилось и острая конкуренция друг с другом заставляла паразитов интеллектуально развиваться практически до состояния нормальных людей. Таким образом, многие из старинных «эффективных менеджеров» получали неплохую научно-техническую подготовку и управляли со знанием дела не только финансовыми потоками, но и наукой, и производством. Кроме того, их сильно стимулировала борьба с господствовавшим долгие годы классом аристократии. Хотя, в дальнейшем они почти повсеместно слились и гармонично дополнили друг друга, став важным элементом обеспечения стабильности и устойчивости практического капитализма внедренного у себя «развитыми» странами. Еще некоторое время их хорошо стимулировала к развитию и не давала окончательно деградировать, необходимость конкуренции с социализмом в лице СССР, одним своим существованием серьезно угрожавшего благополучию всех паразитов мира.

3. Технологии манипуляции, в прошлом, еще не достигли совершенства, ни технически, ни методически, да и сами массы еще не были соответствующим образом «запрограммированы» на их правильное восприятие, поэтому во многих случаях избежать объективных оценок результатов деятельности элит было невозможно. Это стимулировало паразитов к самосовершенствованию в выбранной сфере деятельности, а не только в области психологии и манипуляции массовым сознанием, что не позволяло им деградировать до животного состояния так скоро, как это происходит сейчас.

4. Технологический уклад в недалеком прошлом был проще и примитивнее, и интеллектуальное развитие большей части трудящихся вполне соответствовала уровню производственных отношений. От подавляющего большинства рабочих не требовался более высокий уровень квалификации, освоив который они могли бы развить интеллект настолько, чтобы осознать свое угнетение капиталом. Это позволяло использовать самые примитивные и очевидные схемы эксплуатации.

5. Наиболее квалифицированная часть трудящихся, которая была достаточно интеллектуально развита, чтобы страдать от психологического дискомфорта, вызванного грубыми формами эксплуатации, подкупалась паразитами за счет усиленной эксплуатации менее квалифицированных работников, занятых в рамках старого технологического уклада, и/или разграбления богатств, накопленных населением колониальных владений.

6. При переходе от старого технологического уклада к новому основная часть работников существенно повышала свой жизненный уровень, который продолжал расти на протяжении относительно длительного времени, и эта положительная динамика компенсировала и маскировала угнетающий эффект от осознания эксплуатации. Кстати, как только рост прекращается или его темпы снижаются до критического уровня, классовое сознание рабочих резко обостряется и возникают революционные протестные движения по настоящему опасные для паразитов. Своего максимального развития тонкое искусство сверхэксплуатации, практикуемое современными паразитами, достигло в отношении рабочих научно-технической сферы, ныне считающих себя учеными и инженерами. Однако, границы применимости этих методик, ограничены стадиями экономического роста и перестают срабатывать при длительной стагнации или падении уровня жизни трудящихся.

7. Успех и относительная стабильность «развитых» капиталистических стран, во многом объясняется их глобальным паразитизмом на разрушении традиционного уклада других «не развитых» стран. Причем, в некоторых странах-жертвах они проделывали этот фокус неоднократно, последовательно устраивая подъемы и падения. И каждый раз извлекая из этого выгоду. Этот экономический садизм позволяет им уже десятки лет поддерживать имитацию некого подобия жизни и даже видимость прогресса в своих собственных зомбифицированных экономиках.

Поскольку суть капитализма исключительно паразитическая, то по мере глобализации экономики нашей планеты возможности для его дальнейшего развития оказались практически исчерпаны. Наступает не обычный капиталистический кризис, а кризис самого капиталима.

Теперь мир приближается к тому самому моменту море, когда человечеству будет необходимо:

либо избавиться от паразитов, отказаться наконец от капитализма, и перейти к более совершенной форме общественного устройства, продолжив развитие;

либо погибнуть, и тогда, немногим выжившим после цивилизационной катастрофы, придется завидовать мертвым все начать сначала.

Источник