Финикия

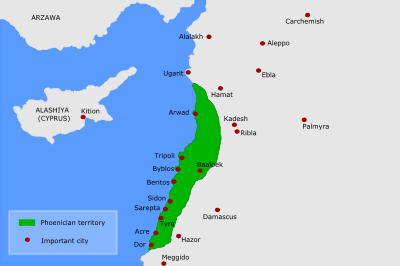

Финики́я (от греч. Φοίνικες , фойникес, буквально «страна пурпура») — древнее государство, находившееся на восточном побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане. Крайней северной точкой Финикии было устье реки Оронт, а южной — гора Кармель. На юге Финикия граничила с Израильским царством, а на Востоке и Севере — с Сирией. По Геродоту, Финикия простиралась от Посидия до Израильского царства. При Селевкидах её считали от Орфосии (устье Нар-Берида) до устья Нар-Зерка. Из более поздних географов одни (например Страбон) считают Финикией весь берег до Пелусия, другие южную границу её помещают у Кесарии и Кармельа. Только римское позднее провинциальное деление распространило имя Финикии на прилегающие к полосе внутренние области до Дамаска, а впоследствии стало различать Финикию Приморскую от Ливанской. При Юстиниане даже Пальмира была включена в состав последней.

Жители страны, финикийцы, создали мощную цивилизацию с развитыми ремеслами, морской торговлей и богатой культурой. Финикийская письменность стала одной из первых зафиксированных в истории систем фонетического письма. Наивысший расцвет финикийской цивилизации приходится на 1200—800 год до нашей эры.

Содержание

Финикийские города

Отдельные финикийские города превратились в самостоятельные города-государства. В ранний период главную роль играл Сидон, позднее его место занял Тир. Другие города Финикии — Акко, Ахзив, Сарепта Сидонская, Берута (современный Бейрут), Библ (Гебал), Триполи и Арвад. Иногда к финикийским городам относят также и расположенный к северу от Финикии Угарит (современная Рас-Шамра).

Название

Название «Финикия» происходит, вероятно, от греч. φοινως — «пурпурный», возможно связано с производством пурпурной краски из особого вида моллюсков, обитавших у побережья Финикии, которое было одним из основных промыслов местных жителей [1] .

Другое объяснение — греч. Φοϊνιξ — «страна красного солнечного божества Феникса», появлявшегося с востока.

Также существует версия, что название происходит от египетского слова «фенеху» — «строитель кораблей», так как финикийцы действительно занимались мореплаванием и кораблестроением.

Впервые это название встречается у Гомера и часто упоминается у греческих историков. У Гомера название «финикийцы» — синоним «сидонян». По всей видимости, Финикия — греческий эквивалент названия Ханаан. В более поздний период в переводе Септуагинты название «ханаанеи» регулярно переводится в евангелиях как «финикийцы» (ср. Мк.7:26; Мф.15:22; Деян.11:19; 15:3; 21:2) [1] .

История

Прибрежное положение финикийских городов способствовало развитию торговли. Установлено, что уже во II тысячелетии до н. э. существовали торговые связи между финикийскими городами и Египтом. В XIII веке до н. э. Финикия испытала нашествие народов моря. С одной стороны ряд городов были разрушены и пришли в упадок, однако народы моря ослабили Египет, что привело к независимости и возвышению Финикии, где главную роль стал играть Тир.

Период наивысшего подъёма торговли финикийцев начался ок. 1200 г. до н. э., когда внутренние области Израиля были заняты израильтянами, а Сирия — арамеями [2] . Финикийцы начали строить большие (30 м длиной) килевые корабли с тараном и прямым парусом [3] . Однако развитие кораблестроения привело к уничтожению кедровых лесов Ливана. Тогда же финикийцы изобрели свою письменность. Уже в XII веке до н. э. были основаны колонии Кадис (Испания) и Утика (Тунис). Затем колонизации подверглась Сардиния и Мальта. На Сицилии финикийцы основали город Палермо.

В VIII веке до н. э. Финикия была захвачена Ассирией. Финикийские города готовы были скорее платить дань материковым государствам, при условии, что те не будут мешать их торговле, чем вести долгие войны за независимость. Финикия перешла под власть персов в 538 году до н. э. В результате финикийские колонии западного Средиземноморья получили независимость и объединились под началом Карфагена (в VI веке до н. э.). В 332 году до н. э. Финикию захватил Александр Македонский. Примечательна осада Тира. Вскоре, однако, Тир был восстановлен. Тяжёлым ударом для финикийской торговли впоследствии стало падение и окончательное разрушение Карфагена. В римскую эпоху Финикия вошла в провинцию Сирия.

Экономика

Первые финикийцы были рыболовами. Со временем их рыболовецкие деревни превратились в богатые купеческие центры, поскольку они стали использовать свои корабли не только для рыбной ловли, но и для торговли с заморскими землями. Финикийцы создавали палубные гребные суда из ливанского кедра. В поисках дешёвого сырья и новых рынков сбыта финикийцы плавали по всему Средиземному морю, доходили до Атлантического побережья Испании (Фарсис) и даже — до Британских островов, откуда везли олово. Их опорные пункты находились в Испании, в Сицилии, на Сардинии и Корсике; но наибольшее значение приобрели североафриканские колонии, и прежде всего Карфаген, опаснейший противник Рима. Отправлялись финикийцы и в загадочную страну Офир

Яркое описание финикийской торговли дано в книге Иезекииля. Финикийцы вели также и большую сухопутную торговлю. Она производилась караванами: товары навьючивали на верблюдов, которые потом длинной вереницей совершали переходы по степям. Из Фувала и Мешеха привозили медную посуду (Иез.27:13), из Фогарма — лошадей (Иез.27:14), из Дамаска — вино и белую шерсть (Иез.27:18), из Аравии — овец (Иез.27:21).

На финикийских мануфактурах выделывались искусные вещи из металлов, слоновой кости и чёрного дерева; из шерсти и шелка они изготовляли дорогие ткани.

Особенно высоко ценились тогда ткани, окрашенные пурпуровой краской, которую финикийцы добывали из морских раковин (моллюсков) у берегов Финикии.

Морские экспедиции

В 1500 году до н. э. им удалось выйти в Атлантический океан из Средиземного моря и достичь Канарских островов.

Около 600 лет до н. э. по указу фараона Нехо обогнули Африканский континент. Путь от Красного моря до пролива Гибралтар занял три года. Во время этого путешествия они начали использовать весла, которые располагались на трех палубах, и четырёхугольный парус площадью около 300 м².

Религия

Финикийская религия была частью семитской религии. Культ отправлялся профессиональной кастой жрецов, которые занимали привилегированное положение в обществе. Храмы финикийских богов являлись прообразом храма Соломона, который был построен при активной помощи тирских инженеров. Однако в отличие от иудеев, финикийцы поклонялись статуям богов (идолам). Особо финикийцы почитали Святые Горы (рудименты этого культа сохранились у евреев в почитании горы Сион) [4] . Одним из последних адептов финикийской религии был Гелиогабал, который особое внимание уделял солярному культу и экстатическому поклонению.

Верховный бог именовался Ваал. В годину несчастий грозный бог требовал жертвоприношений младенцев (тофет). Эта ипостась Ваала была известна как Мелькарт или Молох. Часто Верховный бог приобретал черты солярного божества.

Наряду с небесным мужским божеством почиталась и богиня мать Астарта (божество сидонское — 3Цар.11:5), одной из форм поклонения которой была храмовая проституция — однократная продажа своего тела за деньги, отдаваемые в храм Богини.

Финикийская религия представляла собой синтез различных традиций. Кочевой семитский культ небесных светил (солярного быкоголового Солнца и женской богини Луны) наслаивался на матриархальный неолитический культ Великой Матери (родственной Кибеле) и египетской паре Изиды и Озириса (Адонис).

Финикия в Библии

Финикийский Сидон назван «первенцем Ханаана» (Быт.10:15). В эпоху израильского завоевания Ханаана финикийский Сидон уже назван Великим (Нав.19:28) и упомянут другой финикийский город Тир (Нав.19:29; Пс.82:8; Пс.86:4) — они послужили северными пределами расселения евреев (Суд.3:3). Во времена царя Соломона финикийский Сидон владел всем Ливаном и богател за счет продажи кедров (3Цар.5:6), но известным финикийским правителем был царь тирский Хирам (3Цар.5:1). Тир торговал «с народами на многих островах» (Иез.27:3), властвовал от Сидона до Арвада (Иез.27:8). Финикийцы помогали израильтянам строить храм и учили их мореходному делу (3Цар.16:32).

Женитьба Ахава на Иезавели, дочери сидонского царя Ефваала, имела важное политическое значение, но оказала пагубное влияние на израильскую религию. В Самарии появились капища Ваала (3Цар.16:32). С финикийским влиянием в Израиле боролся пророк Илия. В финикийской Сарепте он явил чудо неиссякаемой кадки и кувшина (3Цар.17:14).

В Новом Завете Финикия иногда называется собственным именем (Деян.11:19; 15:3), а иногда обозначается в качестве «пределов Тирских и Сидонских» (Мк.7:24), где согласно Евангелиям Иисус Христос изгнал демона из дочери «сирофиникиянки»(Мк.7:26).

Финикийские колонии

Финикийцы освоили практически все побережье Средиземного моря. Первым объектом их колонизации стал Кипр (в XII в. до н. э. [5] ), а затем другие крупные острова — Корсика, Крит, Мальта (Мдина), Сицилия (Лилибей, Мотия, Палермо) и Сардиния (Ольбия).

Самой крупной колонией финикийцев стал Карфаген, влияние которого распространилось на все средиземноморское побережье Магриба (Бизерта, Гадрумет, Гиппон, Типаса, Лептис-Магна, Лептис-Минор, Сабрафа, Утика) и Испании (Гибралтар, Кадис, Картахена, Малага).

Колонии финикийцев не исчезли бесследно. Современные генетики доказали, что потомки финикийцев (носители гаплогруппы J2) до сих пор живут на средиземноморском побережье, давно утратив свой язык и этническую идентификацию. Так около трети населения Мальты является прямыми потомками финикийских колонистов [6] .

Значение

Финикийцы внесли следующий вклад в развитие мировой цивилизации:

- Алфавитное письмо, которое послужило основой греческого алфавита и латиницы.

- Первыми обогнули Африку с востока на запад.

- Способствовали освоению берегов Средиземного моря и включению их в международную торговлю.

- Усовершенствовали технологию получения стекла.

- Первыми научились добывать из раковин моллюсков пурпур

Источник

Финикия — страна мореплавателей

Географическое положение: Финикия (от греч. Φοίνικες, фойникес, буквально «страна пурпура») — древняя страна, находившаяся на восточном, так называемом, Левантийском побережье Средиземного моря, на территории современных государств Ливана, Сирии и Израиля.

Финикия располагалась на узкой полоске земли между морем и цепью Ливанских гор не было крупных рек и долин с плодородными почвами, мало было места для полей и пастбищ.

Финикийцы сажали виноградники и рощи оливковых деревьев. Из оливок они выдавливали душистое масло. Вино и масло финикийцы могли обменивать на пшеницу.

Основные занятия финикийцев — активная морская и сухопутная торговля, мореплавание, кораблестроение. Славилась Финикия и строительным лесом. Толстые бревна из кедра ливанского отправляли в Египет и в другие страны. Из прочного дерева строили финикийцы свои быстроходные корабли. Вдоль бортов сидели прикованные к скамьям гребцы-рабы.

Много было у финикийцев искусных ремесленников — ювелиров, резчиков по дереву и слоновой кости.

В Финикии было изобретено прозрачное стекло. Мастера смешивали чистый белый песок с содой и плавили эту смесь, как медную руду.

Удобным было и само положение Финикии — на восточное побережье Средиземного моря выходили торговые пути из Двуречья. На ослах и верблюдах прибывали торговые караваны в портовые города финикийцев Библ, Сидон и Тир, а из них товары отправлялись дальше — и в Египет, и в Грецию, и в самые далекие земли.

Из страны в страну путешествовали отважные финикийские мореходы, получая немалую прибыль. Купцы могли привезти льняное полотно из Египта, пурпурные ткани, вино, стеклянные бусы и сосуды ил Финикии или «живой товар»—рабов.

Царской роскошью считались ткани, окрашенные в пурпурный цвет, не выгарающий на солнце, и не теряющий яркий цвет при стирке.

Промышленный способ получения пурпура, изобретённый в Финикии, был довольно сложен. Его описание можно найти в «Естественной истории» Плиния Старшего. Пурпур — это ярко красный краситель, добываемый из трёх видов морских улиток (рапана). Сперва требовалось с помощью снастей наловить на мясную приманку достаточное количество улиток. Из желез улиток выдавливали особый секрет, который вываривали на медленном огне в чане, и в течение двух недель из него приготавливали краситель. Наконец, краситель был готов; он выглядел желтоватым, но ткани, окрашенные им, после сушки на солнце приобретали характерную пурпурную окраску. Цвет менялся под воздействием солнечных лучей.

Искусные финикийские мастера, меняя способы обработки красителя и его состав, а также повторно окрашивая ткани, получали самые разные оттенки. Цвет пурпура, по словам римского архитектора и инженера Витрувия, зависел от того, в какой части Средиземного моря была поймана пурпурная раковина. Так, у берегов Галлии пурпур — тёмный, в северо-западной части Средиземного моря — синеватый, на востоке и западе — фиолетовый, на юге — красный.

В Финикии производство пурпура процветало. Особой популярностью во всем Средиземноморье пользовались ткани из Тира. «Тирийский пурпур считается безусловно самым красивым из всех, — писал Страбон. — Ловля раковин багрянки производится поблизости, и все прочее, что необходимо для крашения, легко доступно» .

По некоторым находкам мы можем судить о размахе древнего производства. В окрестностях Сайды (Сидона) в 1864 году была обнаружена огромная груда раковин, оставшихся от пурпуроносных моллюсков. Эта рукотворная стена простиралась на 120 метров; ее высота достигала восьми метров! По оценкам исследователей, здесь содержится свыше 200 тысяч кубических метров раковин.

Популярность финикийского пурпура объяснялась также его качеством. Одежды, окрашенные в пурпур, можно было стирать и подолгу носить — краска не линяла и не выгорала на солнце. Особым спросом пользовались тонкие шерстяные ткани, окрашенные в пурпурный цвет.

По преданию, Александр Македонский нашёл в Сузах, во дворце персидского царя, десять тонн пурпурных тканей, вытканных почти два столетия назад и ничуть не вылинявших с тех пор. Ткани эти были куплены за 130 талантов. Один талант равнялся тогда примерно 34 килограммам золота .

Такая цена на пурпурную ткань объяснялась дефицитом красителя. Для получения одного фунта красителя добывали около 60 тысяч улиток. Вот почему эти ткани всегда оставались предметами роскоши. Одежда из пурпура была привилегией царей и императоров, жрецов и сановников.

В финикийском городе Библ древние греки покупали египетский материал для письма — папирус (по-гречески библос]. От греческого слова «библос» произошло название священной книги христиан Библия, означающее «книга», а также слово «библиотека».

Искусство мореплавания финикийцы использовали не только для добрых целей. Среди них были и морские разбойники, пираты, грабившие чужие корабли.

Людей, застигнутых врасплох на торговых кораблях в Средиземном море, похищали и продавали в рабство.

Нехватка земли в Финикии привела к поиску свободных территорий, и колонизации чужих земель в 10—6 веках до н. э. вдоль побережья Средиземного моря. Постепенно финикийцы захватили многие острова Средиземного моря и прибрежные территории Северной Африки, где они основали финикийские поселения — колонии.

Самой известной колонией финикийцев стал Карфаген, основанный на севере Африки в 9-8 веках до н. э. выходцами из города Тир. Постепенно Карфаген превратился в богатейший город, ставший центром могущественного государства. Ему подчинялись не только другие финикийские города-колонии, но и некоторые народы, жившие в Африке и Испании.

Финикийские корабли выходили даже в Атлантический океан, достигая северных земель Европы и западных берегов Африки. Они первыми в мире совершили примерно в 600 году до н. э. морское путешествие вокруг всей Африки.

Из Северной Европы отважные финикийские мореплаватели привозили олово и янтарь.

Боги финикийцев.

Финикийцы поклонялись богу Ваалу, божеству из Вавилонии, где Ваал известен был под именем Бэла в ассиро-вавилонской этнокультуре. Имя Ваал или Баал часто встречается на финикийских и клинообразных надписях, также у греческих и латинских авторов, означает «владыка».

Имя бога Баал происходит от слова ведического санскрита «Бала» -bala — «власть, военная сила, мощь, энергия, войско, армия». Имя бога войны в древней Греции — Паллас (Pallas), также имеет прямую связь со словом из ведического санскрита «Бала» , и именем финикийского бога Ваал — верховного бога грома и молний, бури, войны, покровителя государства. Эпитет греческой богини военной стратегии и мудрости Афины — Палада (др.греч. Παλλς Ἀθηνᾶ — Афина-Воительница).

Изредка оно встречается даже в еврейских именах, как Баалхапан, Ешбаал, Мериббаал, и др.

Имя Βἡλος Belus, Бэл употреблялось также и как имя нарицательное для обозначения господина, собственника, обладателя раба или вещи, владельца или хозяина дома (Исх. 22, 8; Суд. 19, 22), поля (Иов 31, 39), вола (Исх. 21, 28; Ис. 1, 3), владетеля богатств (Екклез. 5, 12) и др.; затем мужа или господина жены (Исх. 21, 3 и т. п.).

Отсюда можно заключить, что слово Ваал в приложении к Богу первоначально было лишь эпитетом, выражавшим Его верховное господство и указывавшим на Него, как на Владыку всех вещей; только впоследствии оно сделалось собственным именем и особым божеством, Ваалом, владыкой всех богов, и соответствовал главному небесному светилу — СОЛНЦУ, источнику всякой жизни на земле. Некоторые толкователи находят подтверждение солнечного характера Ваала в самом тексте Св. Писания (4 Цар. 23, 4). Классические писатели также отождествляют Ваала с солнцем: «Бог называется Ваалом на пуническом языке», говорит Сервий, «и Бэлом у ассириян; он в одно и то же время есть Сатурн и Солнце» (Комментарий на Виргилия in Aeneid. I, 729). Как бог солнца, Ваал есть «владыка небес». Эпитет «Баал-» имели и другие финикийские боги.

Из религиозный верований финикийцев позднее в мифологии языческих семитов появился Ваал, как олицетворение мужской производительной силы. Много раз повторяющееся свидетельство библейских историков: «Оставили сыны Израилевы своего Господа и стали служить Ваалу, делая злое пред Господом». Память об этом развращении евреев была увековечена в сказании о городах Содоме и Гоморре, где культ Ваала принёс особенно горькие плоды.

Образ Ваала стал образом дьявола в христианстве.

ВЕЕЛЬЗЕВУЛ или Вельзевул (Баал-зебуб), — библейское название сирийско-финикийского божества Ваалзевув, считавшегося покровителем и защитником от мух, рои которых составляют ужасную казнь для людей и животных в жарком климате Востока. В библейских книгах имя сирийско-финикийского Ваала встречается в двух неодинаковых смыслах. В Ветхом Завете имя Вельзевул (Баал-зебуб), употребляется в значении местного аккаронского божества филистимлян, пользовавшегося славой оракула и у соседних народов, и у евреев, в период их уклонения от истинной религии. Царь израильский Охозия, заболев, посылал в Аккарон послов с поручением спросить у Вельзевула, «выздоровеет ли он от болезни?» (4 Цар. I, 2). В Новом Завете мы встречаем имя Вельзевул в значении сатаны или главы злых духов или демонов. Сирийско-финикийский бог Вельзевул не был иудейским, поэтому подвергся демонизации, и стал отождествляться с сатаной. По мнению некоторых, в этом сказалось желание унизить сатану низведением его на степень жалкого «бога мух». Другое филологическое толкование имени Велзевул означает «бога навоза» или всякой нечистоты и грязи. Он считался главным виновником мучительной болезни бесноватых, обыкновенно удалявшихся от общества людей в нечистые места, кладбища. Согласно с таким воззрением, фарисеи, видя, как Христос изгонял бесов, дерзко утверждали, что Он делал это «силою Веельзевула, князя бесовского» (Матф. 12, 24—27; Марка 3, 22; Лук. 11, 15—20).

Культ Ваала совершенно совпадал с культом его жены Астарты, так как служение ей было вместе с тем служением и Ваалу, её оплодотворителю. Жена Ваала Астарта, представляет богиню Земли и плодородия, пассивную или воспринимающую силу природы. Внешним символом Ваала всегда служил phallus, в виде колонны с усеченной вершиной. Геродот (2, 44) рассказывает, что две такие колонны были в храме Геракла (греч. Ήρακλεος — ГЕРАКЛЕОС (др.-греч. Ἡρακλῆς; Ἡρα —Хера; κλῆς — Слава; в рус. яз.: Херослав), т. е. Ваала, в Тире.

В Финикии главное святилище Ваала находилось в Тире. Одною из существенных особенностей культа были там священные процессии, во время которых жрецы — иеродулы предавались иступленным пляскам, сопровождавшимся нанесением себе ран. Отсюда культ Ваала перешёл в Карфаген, где имя его слышится в именах Ганнибала (милость Ваала), Аздрубала (помощь Ваала) и др.; позже следы бога Ваала мы встречаем в Риме, в лице императора Гелиогабала, который, в качестве жреца сиро-ханаансого солнечного бога Ваала, плясал вокруг устроенного жертвенника Ваала.

Своим богам финикийцы приносили человеческие жертвы: в раскрытую пасть огромного идола, в которой пылал огонь, бросали младенцев.

При раскопках финикийского города Моция было обнаружено ритуальное кладбище, где захоронены сотни глиняных сосудов с обгоревшими останками принесенных в жертву младенцев. Над захоронениями воздвигались небольшие стелы с изображениями финикийских богов, которым приносились эти жертвы.

Финикийский алфавит.

В Финикии придумали очень простую систему письма. Каждый знак соответствовал отдельному звуку и был буквой. Их было всего 22. Но букв для гласных звуков финикийцы не изобрели. Строчки писали не слева направо, как мы, а справа налево. Финикийский алфавит заимствовали древние греки, которые добавили буквы, обозначавшие гласные звуки. От финикийского и греческого алфавита произошли почти все алфавиты в мире.

Возможно, финикийцам мы обязаны названием континента — Европа — так звали, согласно мифу древних греков, дочь финикийского царя. Однажды, юная Европа играла на берегу моря. Бог Зевс, восхищенный ее красотой, принял образ белого быка и склонился перед девушкой, предлагая ей прокатиться. Европа взобралась на спину ласкового животного, но внезапно бык кинулся в море и стремительно поплыл от берега. Белый бык доплыл до острова Крит, где Европа стала женой Зевса и родила ему трёх сыновей. Именем Европы стали называть часть Западного Средиземноморья, а затем и весь континент. Похищение Европы стало одним из любимых сюжетов художников.

В начале 13-12 веке до н. э. на восточное побережье Средиземного моря стали нападать «народы моря» — филистимляне. Они захватили земли южнее финикийских городов, эти территории стали называться по имени филистимлян — Палестиной

Финикию и Палестину тысячи лет связывали сложные отношения. Между ними случались и войны, и примирения, велась торговля.

Источник