Европа и её американская зависимость

Насколько сильно сегодняшняя Европа зависит от Вашингтона, на первый взгляд, очень сложно оценить, но игнорировать их «тесную» связь уже просто невозможно. Слишком очевидно, что принимаемые европейскими политиками решения (часто в ущерб благосостоянию своих народов) полностью соответствуют интересам США. Многое происходящее в современной политике можно объяснить именно статусом абсолютного европейского подчинения.

Примером двусторонних «дружественных» отношений с однобоким уклоном в пользу Соединенных Штатов является изрядно поднадоевшая история с вертолетоносцами «Мистраль», передача которых Францией стране-заказчику (России) все еще находится в «подвешенном» состоянии. Казалось бы, Париж как никто другой заинтересован в успешном завершении сделки с Москвой без уплаты миллиардных штрафных санкций и потери репутации. Ан нет! «Муки совести», вызываемые Вашингтоном у Парижа, сводят на нет все усилия сторон по соблюдению условий договора. Франция предпочла роль ненадежного партнера и не нашла в себе сил сказать нет США, объявившим санкции России от имени «всех и вся», в том числе и от имени Франции.

Еще одно влиятельное государство, к чьему голосу прислушиваются в Европе, Великобритания, также не привыкла игнорировать «наказы» Соединенных Штатов в реализации своей внутренней и внешней политики. Сегодня, в том числе и благодаря консультативной американской помощи, эта страна стала реальной угрозой целостности так долго возводимого единого европейского «храма». Складывается впечатление, что Вашингтон, не заинтересованный в укреплении Европейского союза, всячески подталкивает Лондон к выходу из организации. В частности, сложившаяся под заокеанским влиянием ситуация с массовым притоком иммигрантов в страну, привела к ее исламизации и, как следствие, росту антиевропейских настроений.

Вопрос зависимости Германии от Соединенных Штатов вообще оброс всевозможными загадками, над которыми сломало голову уже не одно поколение аналитиков. Сильнейшая страна Европейского союза, от внешнеполитической линии которой зависит поведение многих других стран-членов организации, по широко распространенной версии, полностью подконтрольна Вашингтону в вопросе принятия важнейших государственных решений. И такое положение дел, якобы закрепленное секретным договором от 21 мая 1949 года вплоть до 2099 года, заставляет правительство Ангелы Меркель в ущерб национальным интересам рвать налаженные и взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией опять же в угоду «старшему брату».

БУДЬТЕ В КУРСЕ

- 22.02.15 Радиоактивные отходы перезахоронят или отправят на Украину / Арно Хидирбегишвили

- 27.01.15 Как нам обустроить нацистов? / Ростислав Ищенко

- 19.01.15 Европа под политическим гипнозом Вашингтона / Олег Верас

- 15.01.15 Депутаты Сидякин и Савченко нарушили правила допуска к гостайне

В Германии бытует мнение о том, все федеральные канцлеры этой страны перед принятием присяги должны подписывать какие-то загадочные «акты канцлера», ущемляющие суверенитет страны. Многие немцы также убеждены в том, что правительство в Берлине не всегда действует в интересах Германии, и для этого есть определенные основания. Подозрение вызывает иммиграционная политика властей, продолжающаяся «исламизация», эмиграция высококвалифицированных специалистов, использование немецких солдат за пределами национальной территории, снижение уровня жизни населения.

В подтверждении этой версии несколько лет назад в Австрии в малоизвестном издательстве была опубликована книга под названием «Немецкая карта» (Die deutsche Karte), автором которой является бывший глава западногерманской военной контрразведки Герд-Хельмут Комосса. Рассуждая по поводу тайного германо-американского договора, он заявляет, что в нем были изложены основные ограничения, введенные победителями относительно суверенитета Федеративной Республики Германии до 2099 года. В частности, в нем были зафиксированы ограничения в области использования средств массовой информации. Кроме того, золотой запас Федеральной Республики союзники разместили у себя.

Насколько правдива эта информация, судить трудно, но поведение властей Германии только подтверждает, а не опровергает все вышеизложенное. По утверждению автора, хранящийся в США золотой запас Берлина, скорее всего, используется как залог, с помощью которого Вашингтон успешно манипулирует Германией.

Как заправский кукловод Соединенные Штаты реализуют европейскую политику в своих собственных интересах, а кичащиеся своей властью европейские лидеры, как показывает практика, являются безвольными марионетками, доставаемыми Вашингтоном из сундука по мере необходимости.

Источник

Как Европа превратилась в американскую полуколонию

Семьдесят лет назад, 4 апреля 1948 года, Конгрессом США был принят закон «Об экономическом сотрудничестве», предусматривавший осуществление четырехлетней программы «помощи Европе». В действительности, закон, принятый конгрессменами и подписанный президентом США Гарри Трумэном, представлял собой реализацию знаменитого «Плана Маршалла».

Вторая мировая война в корне изменила политическое и экономическое лицо Европы. Впервые под фактическим контролем «русских», а именно так на Западе определяли Советский Союз, оказалась вся Восточная Европа и половина Германии, причем существовал очень большой риск победы коммунистов в Греции. Во Франции и Италии коммунистические партии приобрели колоссальное влияние и набрали огромную численность – во Франции в ФКП состояло 908 тысяч человек, а в Италии – около 2 млн человек. Пропорционально росту численности, увеличивалось и реальное политическое влияние коммунистов, что ставило Европу перед риском прихода к власти во Франции и Италии если не коммунистических, то смешанных правительств, которые могли бы ориентироваться на дружеские отношения с Советским Союзом. Коммунисты проходили в парламенты европейских государств, участвовали в создании правительств. Это был грандиозный прорыв по сравнению с довоенной эпохой и он не мог не пугать американскую элиту. Европа переживала и колоссальные социально-экономические проблемы. Экономическая инфраструктура многих европейских государств была разрушена войной, Германия находилась под оккупацией союзных войск и западные руководители не знали, что делать с ней в дальнейшем.

Еще в 1944 году тогдашний министр финансов США Генри Моргентау разработал «Программу по предотвращению развязывания Германией 3-й мировой войны», которая получила название «план Моргентау». Согласно этой программе, Германия должна была быть расчленена, перестать существовать как единое государство, ее промышленные районы переданы под международный контроль, тяжелая промышленность ликвидирована и запрещена, полностью ликвидированы вооруженные силы. Моргентау считал, что деиндустриализация Германии раз и навсегда покончит с реваншистскими настроениями. Однако, после разгрома Германии и последующих политических изменений в жизни Европы, ситуация изменилась.

12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн выступил со знаменитой речью перед американским Конгрессом, изложив в выступлении основные пункты своего плана, получившего название «Доктрина Трумэна». Президент подчеркивал, что странам Восточной Европы навязали тоталитарные режимы, обещал помощь Греции и Турции, которым вскоре были предоставлены значительные финансовые средства. Но стержнем доктрины был пересмотр концепции Франклина Рузвельта и проталкивание концепции «однополярного мира», в котором лидирующая роль должна была принадлежать Соединенным Штатам. После разгрома гитлеровской Германии ключевым противником и соперником США автоматически становился Советский Союз.

Разумеется, формально американское руководство позиционировало новую стратегию как направленную на восстановление европейской экономики. Почти все страны Западной Европы понесли колоссальный ущерб в результате войны, причем это касалось и Великобритании, которая не была оккупирована немецкими войсками. Лондон потратил на войну 25 млрд фунтов стерлингов, внешний долг королевства вырос в три раза, а производство сократилось на 20%, в некоторых отраслях – и на 30% по сравнению с довоенным уровнем. Великобритания была вынуждена ввести карточную систему распределения продовольствия. Если так обстояли дела в Британии, на территории которой не было сухопутных боев, то можно представить себе масштабы экономического кризиса, вызванного войной, в странах континентальной Европы.

Сильнее всего пострадала Германия, в которой были уничтожены 5 млн домов и квартир, разрушены коммуникации, предприятия, учреждения социальной инфраструктуры. Кроме того, из стран Восточной Европы и из советской оккупационной зоны в Западную Германию, контролировавшуюся английскими, американскими и французскими войсками, прибыло более 12 млн беженцев. Это вызвало дальнейший рост безработицы и проблемы с продовольствием, потребление которого составляло лишь чуть более 60% от довоенного уровня. Поскольку прежде в Германию поставлялось зерно и мясо из Восточной Европы, а теперь эти поставки прекратились, ухудшилось продовольственное снабжение населения.

В Европе была разрушена транспортная инфраструктура, что лишало европейские страны возможности полноценного сообщения, а восстановление инфраструктуры было трудоемкой и очень дорогой задачей, решить которую европейские страны были не в состоянии. Соединенные Штаты выдавали план Маршалла за великодушное оказание европейским государствам экономической помощи, преследуя, разумеется, собственные интересы. Правительствам стран Западной Европы, оказавшимся в сложной ситуации, не оставалось иного выхода, как идти на удовлетворение американских предложений.

После окончания войны европейские страны стремились к оперативному восстановлению разрушенных объектов промышленности, однако США как раз не были в этом заинтересованы. Поэтому, хотя Европа требовала от США поставок промышленного оборудования, Вашингтон поставлял не средства производства, а уже готовую продукцию. При этом основное место в поставках из Соединенных Штатов занимало продовольствие – излишки американского агропромышленного комплекса, которые надо было где-то реализовывать. Разумеется, о реальном восстановлении европейской промышленности речь не шла.

Двусторонние соглашения, заключенные в рамках плана Маршалла между США и европейскими странами, предусматривали многочисленные препятствия для свободной торговли европейских государств, пользовавшихся американской помощью. Разумеется, основные ограничения были направлены на воспрепятствование торговле с СССР и странами социалистического лагеря. Франция, к примеру, не имела права импортировать уголь из Польши, стоимость которого тогда оценивалась в 12 долларов за 1 тонну, а была вынуждена ввозить дорогой американский уголь по цене в 20 долларов за тонну.

США получили фактический контроль над европейской финансовой системы. 20% от суммы помощи европейские государства должны были погашать с помощью экспорта в Соединенные Штаты сырья, необходимого для нужд американской промышленности. Таким образом, США все больше закабаляли европейские страны, обеспечивая себя дешевым сырьем и усиливая контроль над европейской экономикой.

Естественно, что получив экономические рычаги влияния на европейские страны, США могли проталкивать и свои политические интересы. В первую очередь, Вашингтон потребовал от стран Западной Европы, получающих американскую экономическую помощь, удаления коммунистов из правительств и ужесточения политики в отношении коммунистических партий. Фактически многие европейские страны превращались в полуколонии США, но их руководство шло на этот шаг сознательно, опасаясь утраты собственной власти и перехода ее в руки коммунистических и социалистических партий. Ведь экономический кризис, социальная напряженность, рост авторитета и влияния коммунистов ставили под угрозу позиции правых и правоцентристских партий Европы, крупных промышленников и землевладельцев.

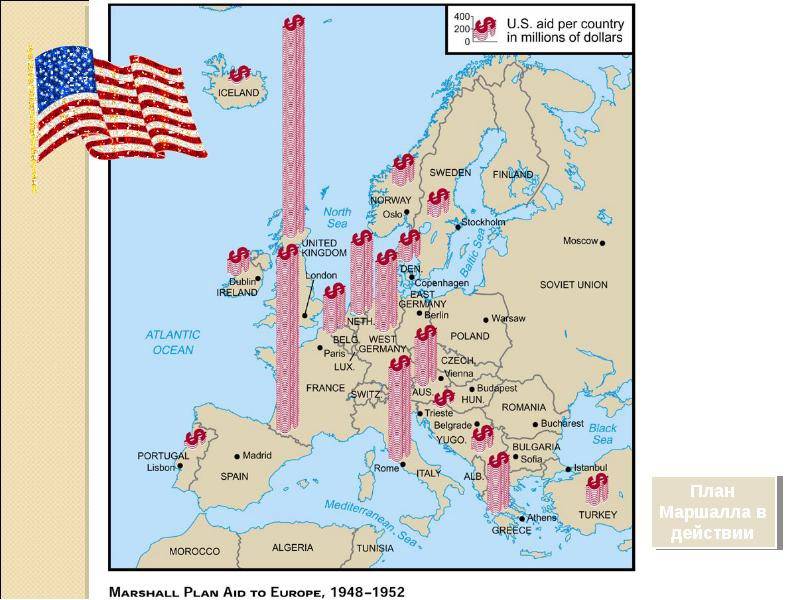

С планом Маршалла были вынуждены согласиться 17 капиталистических стран, которые получали от США в общей сложности около 20 млрд долларов помощи. На самом деле, Вашингтон перечислил странам Европы меньшую сумму – от 13 до 17 млрд долларов, при этом 2,8 млрд долларов получила Великобритания, 2,5 млрд долларов – Франция, по 1,3 млрд – Италия и Западная Германия, еще 1 млрд – Нидерланды. Среди других получателей помощи фигурировали Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Свободная территория Триест, Турция, Швеция и Швейцария.

Реализация плана Маршалла не имела однозначных последствий. С одной стороны, европейские государства, разоренные войной, без американской помощи действительно не смогли бы восстановить свою экономику столь быстро. Американская помощь способствовала улучшению социально-экономической ситуации в странах Западной Европы, снижению социальной напряженности.

Одним из важных последствий этой помощи стало восстановление в европейских странах позиций мелкой буржуазии – среднего класса. В США понимали, что именно средний класс является главным противником социалистических революций в европейских странах, поэтому и обеспечивали условия для его возрождения. К особенно значительным последствиям экономическая помощь США привела Западную Германию, которая смогла достаточно быстро оправиться от пережитой войны и разрухи и восстановить как промышленность, так и относительно высокий уровень потребления, вновь превратившись в развитую в экономическом отношении страну.

Экономическая помощь по плану Маршалла имела и идеологическое значение. Если бы Европа оставалась полуразрушенной, медленно восстанавливая свою инфраструктуру собственными силами, то эта ситуация демонстрировала бы крах капиталистической модели и показывала бы Советский Союз и социализм в более выгодном свете. Вашингтону экономически благополучная Европа была нужна как красивая картинка, которая бы показывала преимущества капиталистической экономики над социализмом. Собственно, по тем же правилам впоследствии осуществлялась помощь и Южной Корее, и Японии, и Тайваню, которые превратились в такие же «витрины капитализма», только уже в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Благодаря плану Маршалла, европейские страны фактически попали в кабальную зависимость от США, причем не только в экономическую, но и в политическую зависимость. До сих пор Западная Европа расхлебывает последствия плана Маршалла, заключающиеся в фактической утрате политического суверенитета. Европейские страны были обречены следовать в фарватере американской внешней политики, придерживаясь выбранного Вашингтоном курса даже тогда, когда самим европейским государствам это было совершенно невыгодно (речь идет, в первую очередь, о Франции или Италии, для которых геополитическое противостояние с Советским Союзом и социалистическим лагерем было лишено всякого смысла).

Таким образом, план Маршалла был блестящим ходом американского руководства. Сначала Вашингтон путем экономической помощи поставил европейские страны в состояние экономической зависимости от американской политики, а затем стал определять и политический курс Западной Европы. С целью дальнейшего подчинения европейских стран американским интересам, практически одновременно с планом Маршалла началось создание НАТО – Североатлантического альянса, в который вошла большая часть стран, получавших от США экономическую помощь. Если план Маршалла был экономическим выражением начала «Холодной войны», то создание блока НАТО стало военно-политическим актом, символизировавшим начало новой эпохи.

План Маршалла был рассчитан на четыре года, но свернули его не в 1952 году, а в 1951 году. Причиной тому стала Корейская война, на проведение которой Соединенным Штатам потребовались немалые средства. Но главных целей Вашингтон сумел добиться и за те три года с 1948 по 1951 гг., пока США реализовывали свою хитрую стратегию экономической помощи. Западная Европа оказалась под политическим и экономическим контролем Вашингтона, после чего США сосредоточили внимание на Восточной и Юго-Восточной Азии, разумеется, не забывая контролировать и политические процессы в европейских странах.

Источник